北米における権利擁護とサービスの質に関するシステム 連載25

日本における「障害のある人に対する差別を禁止する法律(JDA)」の制定に向けて

その2

北野誠一

1.はじめに

また新しい年を迎え、私のこの連載もいよいよ終わりに近づいた。今年こそは、日本における「障害者差別禁止法」の夢を正夢にする最初の年であってほしいと思う。幸いなことに昨年11月には、日本弁護士連合会第44回人権擁護大会で、初めて障害者問題が取り上げられ、しかも「障害のある人に対する差別を禁止する法律の制定をめざして」という統一テーマのもとで行われた(詳しくは本誌今月号の記事を参照のこと)。また12月には、DPI等による第7回障害者政策研究全国集会が、「私達がめざす障害者差別禁止法」のテーマのもとに開かれた。ほぼ時を同じくして、権利擁護の中心団体である日弁連と障害当事者運動の中心的団体であるDPI等が、それぞれの原案の公表も含めて、“障害者差別禁止法”について取り上げたことは意義深いことであるのみならず、そこには歴史的な必然性が感じられる。

21世紀の扉を開く最初の年のこの動向は、20世紀の終わりに生み出された四つの大きな歴史的展開に基づいている。次にそれぞれについて見てみよう。

2.「障害者差別禁止法」を生みだす四つの動向

1.自立生活運動の展開

まず何よりも地域で当たり前に自立生活をする生活主体者としての障害者が地域に登場してきた。これこそは30年にわたる日本の自立生活運動の成果そのものである。地域で一市民として自分らしく生きようとする自立生活に対して、その当たり前の営みを抑圧したり、同じ市民としての権利を踏みにじるような差別や偏見との対決が真に必要となってきたのであり、それを根拠づける「障害者差別禁止法」が俎上(そじょう)にのぼってきたのである。

私たちは現在さまざまな欠格条項との闘いを進めているわけだが、それもまた同じ流れの中にある。たとえば薬剤師法に対する、全日本聾唖連盟を中心とする多くの障害者団体の連帯による、欠格条項との闘いの中で、聴覚および音声言語による絶対的欠格事由をなくさせたことは運動の大きな成果である。しかしそのことが大切なのは、早瀬久美さんのような聴覚障害者が、「私も同じ市民として当たり前に薬剤師になりたいし、また薬のことで困っている地域で暮らす仲間を支援したい」という思いがあってこそ生まれてくるのである。そして闘いは続く。それは彼女が次に薬剤師の国家資格に基づいて、民間の製薬会社等に就職する時に必要になってくる闘いである。国家資格があっても採用する会社がないとすればどうなるのか。まさに就職と雇用における差別を禁止する「障害者差別禁止法」が必要となってくる。

2.「社会福祉基礎構造改革」に伴う動向

それは2000年4月より始まった高齢者の介護保険とそれに伴う「社会福祉基礎構造改革」、そして2003年4月より始まる障害者の支援費制度の流れである。それはこれまでの市町村と施設との措置に基づく契約から、サービス利用者と指定サービス事業者との利用契約への転換と、それに伴う制度の変更である。これまではともかく、市町村行政が福祉サービスに関して最終的な責任を負っていたわけだが、これからはサービス利用者とサービス提供者との直接的契約関係となるのであり、双方の権利や利害と義務が直接にぶつかり合うことになる。そのために利用者を支援する仕組みとして、施設における第三者による苦情解決制度や第三者によるサービス評価事業、あるいはサービス利用援助事業や成年後見制度といった仕組みを国は起こしたわけである。

と言えば聞こえは良いが、なにせ日本の障害者福祉の現状は圧倒的に売り手市場であり、少々質が悪くても買い手はあるわけで、下手をするとサービス提供者の選択権だけがまかり通りかねない。

つまりは売り手市場であろうとなかろうと、サービス利用者の諸権利を明確に規定した法律と、その権利を擁護するシステムが必要不可欠なのである。筆者が微力ながらもこの連載を続けてきたのも、北米等のそのような法律とそれに基づく権利擁護(アドボカシー)やサービスの質を保障するシステムを、日本の読者に紹介したいがためにほかならない。

この連載で何度も述べてきたように、日本の現在の法制度では、サービス利用者である障害者の権利を守ることはできない。

たとえばアメリカカリフォルニア州の法律では、施設においてサービス利用者が自治会や入居者委員会を作ることを、法的に権利として認めているのみならず、それに対する干渉を禁じている。それはカリフォルニア州法22編第6部第8章87592条入居者委員会(Resident Councils)で次のように表現されている。「施設は、関心を持つ入居者が入居者委員会を作ることを認め、場所を提供し、会議の案内を掲示し、またそこに参加を希望する入居者が会議に参加するための支援を提供しなければならない。意見を自由に表現するために、毎回の会議の一定の場面では、職員は出席を許されない。入居者は参加を奨励されるが強制はされない。入居者委員会の目的は、理事者と共に活動プログラムを豊かにすることによって、すべての入居者の生活の質(QOL)を改善し、また施設で提供されているサービスについて話し合うことや、個別の問題点などについて勧告することなどである。」

確かに日本においても良心的な施設では自治会や入居者委員会の活動は奨励されており、支援もなされている。中にはそれなりの権限を認めている施設もある。しかしである。それはあくまで一部のサービス提供施設による善意の試みなのであって、決して権利ではない。利用者が法律を盾にそれを要求することもできなければ、逆に理事者から押しつけられて作られた非自治的自治会を拒否する法的根拠もない。

あるいは連載4で述べた施設オンブズマン制度についても全く同様である。アメリカの場合は、連邦法に基づいて各州が法で規定した施設オンブズマン制度(長期ケアオンブズマン)を持っており、施設オンブズマンは一定のトレーニングを受けた市民ボランティアであるが、本人の担当の施設をいつでもどこでも自由に立ち入る法的権限(9720条)を持つだけでなく、利用者が認めれば利用者に関するすべての記録等を調査する権限(9723条24号)も有しており、それを妨害すれば罰則規定(9773条)も存在している。

日本のように一部の施設による善意の試みなのでは決してない。

何度も言うように、法律に権利として規定されていなければ、それは一部のサービス提供者による善意の取り組みでしかあり得ない。私は何もサービス提供者の善意の試みを否定しているわけではない。現在ではそれは大切な試みである。しかし善意ややさしさは、引っ込めることも簡単である。そのサービスがなければ当たり前の一市民として生きていくことができない障害者にとっては、善意ややさしさは危険である。なぜなら、常にそれをしてくれる人たちの顔色をうかがい続けることが必要となるからである。権利とは相手の顔色をうかがわなくとも当然提供されるものであり、かつ提供されなければ不法行為として訴えられ、敗訴し、その仕事を続けていけなくなるものである。障害者が一市民として地域で暮らしていくためには、施設のサービスや在宅のサービスを自分たちの手で改革するとともに、地域住民の権利擁護が活用できるような法に基づく権利が必要不可欠である。

日本の障害者差別禁止法は、アメリカのように教育問題や住宅問題や施設問題において、一定の権利法が形成された後にできたADAと同じというわけにはいかない。全体としてそれらを包括する差別禁止法とならねばならない。

3.日本の政治状況

戦後半世紀を超えて、日本の政治状況はようやくに官僚支配の問題に気づき始めた。というよりも1990年代からこの十数年の日本政治の混迷は、官僚支配に基づくお任せ主義の破綻にほかならない。戦後の廃墟からの復活と高度経済成長の目標のもとで、政-財-官が一枚岩で突き進んでいる間は、政治のイニシアティブが問われることはそれほどなかったと言えよう。ところが現在においては、これまでの制度疲労が目立ちながら、日本のすべての市民の将来を見据えた政策を誘導できる政治や政党が見当たらない。もはや経済至上主義に基づいて、商品やサービス生産者や提供者のみを中心に考えてきたこれまでの日本の政治-経済-社会構造をすべて大改革すべき時なのである。規制緩和と市場原理の徹底は、商品やサービス利用者にとっても利益があるとする考え方は真理の一面でしかない。

福祉サービス等のヒューマンサービスにおいては、サービスの質や中身はサービス利用者とサービス提供者との共同の創造的産物であって、ただの商品の提供と消費ではないからである。そのプロセスにおいては、極めて濃密な人間関係が存在するために、そこでの権力構造が大きな問題となるのである。

考えてもいただきたい。そのサービスがなければ生きていくことが困難な人が、そのサービスを提供する人に対してどのような立場にあるのかを。そのためにこそヒューマンサービスの利用者の権利と権利擁護の仕組みを二重にも三重にも構築することによってはじめて、対等の権力関係に近づくことができるのである。それでも情報の圧倒的な偏りとサービス選択のさまざまな制約、さらにいったん契約すれば困難な他のサービスの利用等々問題は山積みである。

それでも消費者契約法に見られるように、少しずつサービス利用者の権利規定が、日本でも始まりつつある。また強制力に問題があるものの、ハートビル法や交通バリアフリー法のような、障害者が地域で生活することを当然と考える法律も制定されてきた。各党の若手議員を中心として、問題意識の高い議員が増えてきたことも、日本の新しい政治の流れを感じさせる。心配なのは、障害者の差別禁止法について、いまだに障害者基本法の一部の手直しで事足れりと考えている政治家や官僚たちがいることである。

後で見るように、アメリカのADAの形成・獲得に障害者団体のみならず、政治や政策の担当者が多大のエネルギーを要したのは、それを小手先の改革とせずに、まさに障害者に他のアメリカ市民と対等の権利性を保障し、そのために必要な配慮(Reasonable Accomodation)を怠ることは差別であるとしたことである。

つまりは、すべてのアメリカの企業や商店やサービス提供機関に、障害者が他の市民と対等にサービスを利用するために必要な配慮を義務づけたのである。車いす障害者には段差解消のみならずサービスを利用できるような配慮を、聴覚障害者には手話通訳や文字案内等の配慮を権利として位置づけたのである。

もちろん障害者の側が差別に対して不服申し立てをする仕組みや、その第三者機関の調査権限や調停権限なども規定し、さらに裁判ともなれば懲罰的賠償責任も明記したために、裁判になる前に和解し、救済されるケースが多いことは連載16で見たとおりである。このような強制力のある救済手段を含む実効性のある権利法となるためには、障害者基本法の一部手直しでは不可能だと思われる。ぜひとも障害者差別禁止法を勝ち取りたいものである。

4.国際的動向

1990年にアメリカでADAが、1995年にイギリスではDDA(Disability Discrimination Act)が成立し、現在では40か国以上が障害者の差別を禁止する法律を有している。また国連は1993年の第48回総会で、「障害を持つ人の機会平等化に関する基準規則」を定め、「政府は障害を持つ人の完全参加と平等の目的を達成するための措置の法的根拠を作る義務がある」とした。さらに国連の経済的・社会的および文化的権利に関する委員会は、昨年8月に、日本が「障害者差別禁止法」を制定していないことは問題であり、「差別を禁止する法律」を制定すべきことを勧告している。2002年にはDPIの世界会議が札幌で開かれることもあり、国連の「障害を持つ人の機会平等化に関する基準規則」の条約化に向けた動きが活発化するものと思われる。

DPI世界会議のキースピーカーに予定されている国連特別調査官ベンクト・リンドクビスト氏によれば、その前途は多難とのことではあるが、それでもベンクト氏が日本にかなり高いレベルの「障害者差別禁止法」を勧告することは間違いない。

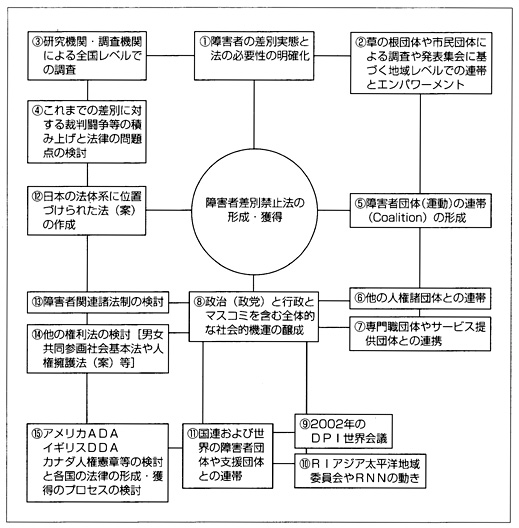

3.今後の日本の「障害者差別禁止法」に向けた取り組みの全体像

今後の「障害者差別禁止法」に向けた取り組みの全体像は図のとおりである。少しそれを図に書かれてある順に説明してみたいと思う。

図 今後の日本の「障害者差別禁止法」に向けた取り組みの全体像

■障害者の差別実態と法の必要性の明確化(【1】)

このことがきっちりとできなければ、そもそも「差別禁止法」を苦労して獲得する意味がないだけでなく、すべての国民にその必要性を納得してもらうことはできない。

これはアメリカのADA形成・獲得(形成は主に法案作りまでを中心とする概念で、獲得は法案をロビー活動や運動に基づいて法として勝ち取ることを中心とする概念)の立役者のパトリシア・ライト氏によれば(注1)、最も大切であるだけでなく、地域のすべての障害者団体がお互いにお互いの困難を理解し合うことで団結を深め合い、また差別を受けた体験を表現する中で、これまでの抑圧された状態から、それを超えて差別を許さない権利主体者として自らをエンパワーメントしていくきっかけとなる(【2】)。

■研究機関・調査機関による全国レベルでの調査(【3】)

アメリカでこれを行ったのは、主に障害者関連のシンクタンクであった。特に国際障害者センター(ICD)とハリス調査研究所の行った全米の障害者の実態調査は有名である(注2)。それは、障害者が他の市民と比べてアメリカの市民生活を十分に享受できていないことを明らかにした。実は私の属する定藤記念福祉研究会もそのような調査を現在試みているわけだが、残念ながら私たちにはまだアメリカのような大規模な調査を行う力量はない。これからであろう。

■これまでの差別に対する裁判闘争(【4】)

実は日本の障害者差別に対する裁判闘争は、玉置訴訟等以外はほとんど負け続けている。それはある意味では当然であって、差別を明確に規定して、その差別に対する障害者の権利性と実効性ある救済を規定した法律がないわけだから、負けるわけである。私たちは法律のどの部分にどのような規定がないがゆえに権利性を阻まれたのかについて、その法律の問題点とそれを変革する視点を獲得する必要がある。

■障害者団体(運動)の連帯(Coalition)の形成(【5】)

ある意味でこれは、日本において障害者差別禁止法を形成するにあたっての最大の難関である。

たとえば私たちは交通バリアフリー法において、知的障害者や精神障害者の問題が棚上げにされ、一部障害者団体にそれを認めるような発言のあったことを知っている。それがその障害者団体の意見を真に代表しての発言であったか、それとも個人的見解であったのか知るよしもないが、できればこれからはさまざまな障害者団体と交流のある若手の障害者が各団体の代表として発言すべきであろう。

アメリカでも障害者の団体は、それぞれに非常に好き勝手な発言をしているように見えるが、いったん障害者全体の利害に係わる法律となれば、小異を捨てて大同に立つための努力を惜しまない。パトリシア氏も言うように、あることについての障害者団体の総意はこの通りであるという説明ができなければ、政治家や関係行政を動かすことは不可能だからである。内部に少しでも意見の相違や亀裂があって、それが法案そのものの足を引っ張るようなことがあれば、どのような政治家も関係者も後ろから銃を撃たれる危険があって、危なくて支援ができないことになる。すべからく障害者団体は障害者の権利と差別禁止に向けて、小異を捨て大同に立つことと、そして障害者内部で排除や権利侵害を起こさないことである。

連載16でも述べたように、ADAにおいては、最後まで全国レストラン協会等がエイズ等の感染症者を食品を取り扱う部署から外すことを求める修正案を強硬に後押しし続けたが、障害者団体は分裂せずにそのような偏見による修正案を拒否し、仲間を守りきったのである。いったん団結が崩れれば、それは相互の疑心暗鬼の中ですべてを空中分解させる可能性すらあったのであろう。

私はこれが日本の最大の難関と述べたが、その前途について決して悲観的ではない。というのは、障害者差別禁止法を闘い取る前哨戦としての欠格条項の見直しの戦いにおいて、日本における障害者団体が見事な大同団結(Coalition)を形成しつつあるからである。特に視覚障害者団体・聴覚障害者団体・肢体障害者団体のみならず、知的障害者団体やてんかん協会や精神障害者団体等が、お互いの意見を交換しあいながら連帯関係を形成しつつあることは、大いなる前進だと言える。この経験はより大きな闘いの糧となるに違いない。

■他の人権諸団体との連携(【6】)

日本にはアメリカの市民権法にあたるものがなく、アメリカの黒人運動のような市民権法の獲得から学びうるような団体を持たない。それでも男女共同参画社会基本法や人権擁護法(案)等(【14】)が参考となるし、何よりも部落解放運動や女性運動や在日外国人運動や消費者市民運動等との連携がなければ、障害者差別禁止法を獲得することはできない。

■専門職団体やサービス提供団体との連携(【7】)

パトリシア氏は専門職団体やサービス提供団体との連携は資金面での援助をも含めて大切であると述べているが、日本ではそのことはどの程度まで可能であろうか。私見では、それはまさに障害者団体の団体としての連帯の質と量にかかっていると言っても過言ではない。その質と量が一定を超えれば、多くの団体はおのずと連携に参加するに違いない。つまりは専門職団体やサービス提供団体にとって、高齢者とともに最大のコンシューマーである障害者団体を敵に回すようなことは、彼らにとって得策ではないからである。

■政治(政党)と行政とマスコミを含む全体的な社会的機運の醸成(【8】)

これには2002年のDPI世界会議(【9】)に向けた障害者団体の取り組みや、RIアジア太平洋地域委員会やRNNの動き(【10】)との連帯や、国連および世界の障害者団体や支援団体との連帯等(【11】)が関連している。

パトリシア氏はADA形成・獲得において、マスコミがむしろ反対のキャンペーンを張ったために、すべてのADAの支援団体は情報統制をして、マスコミに情報を提供しないことによって、マスコミに力を与えなかったと述べている。

日本では逆に、マスコミの支援がなくては障害者差別禁止法の獲得は非常に困難である。最近では、各障害者団体ともマスコミとの関係作りが巧みになったが、マスコミが常に支援の側にまわるとは限らない。特に経済事情の厳しい時代である。ネガティブキャンペーンを張られる可能性が全くないとは言えない。

常にマスコミ関係者に正しい障害者問題の認識を持ってもらえるように、レクチャー関係を作り上げておくことが大切である。

■日本の法体系に位置づけられた法(案)の作成(【12】)

これには障害者関連諸法制の検討(【13】)や、他の権利法の検討(【14】)、さらにアメリカADA、イギリスDDA、カナダ人権憲章等の検討と各国の法律の形成・獲得のプロセスの検討(【15】)が不可欠である。私のこの連載もその一環として位置づけられている。

次回には、ADAのまとめとADAにおけるMediation(第三者仲裁プログラム)のシステムを検討したいと思う。

(きたのせいいち 桃山学院大学)

(注1)Patrisha Wright:When to Hold’ Em and When to Fold’ Em:Lessons Learned From Enacting The ADA. DREDF 2000。以下のパトリシア氏の引用はすべてこの論文による。

(注2)これについて詳しくは、本連載15(2000年10月号)の(注4)を参照されたい。