IFLA会議2016報告

平成28年8月23日

日本障害者リハビリテーション協会 情報センター 課長 村上 博行

2016年IFLA大会が米国オハイオ州のコロンバスにて開催された。分科会等は8月13日から18日まで、年次総会は8月17日から18日に開催された。

全体・展示会場及び分科会「Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD)印刷物を読むことに障害がある人々のための図書館」について報告する。

1.全体・展示会場について

(1)全体

米国のアクセスの良いオハイオ州にて開催されたため、米国内のみならず48カ国からの参加者がいた。オープニングセレモニーには地元出身の宇宙飛行士等の名士の紹介の他、コメデイアンによるパフォーマンスも行われアメリカらしいエンターテインメント性に富んでいた。

IFLA大会自体は非常に幅広く、多岐にわたる分野について討議されていた。具体的には228の会合(セッション)、図書館ツアー、200のポスター展示等が開催された。

障害者のサービスに関係するセッションは、その中ではごく一部であった。また当事者に対しての情報保証、手話通訳・要約筆記等は、今回出席した限りでは行われていなかった。一方で視覚障害者が盲導犬を連れて会場内を移動している風景が数回程、見受けらた。

(2)分科会

分科会では、著作権に関するセッションが比較的多く開催されていた。8月14日にはCopyright and Other Legal Matters (CLM)(著作件等に関する法律戦略部会(Strategic Programme))が主催した「Copyright Matters! Libraries and National Copyright Reform Initiatives(図書館の著作権関係と各国の著作権リフォームの取り組み)」等に出席した。マラケシュ条約にも関係してくるため、関連セッションの取材は今後も有意義と思われる。

また、デジタル化・アーカイブ化に関してはIFLAの中でも中心課題となっていると思われる。8月15日に開催の分科会「Brave New World – the Future of Collections in Digital Times: Services without Content OR Content in Context? – Knowledge Management with Academic and Research Libraries(すばらしい新世界-デジタル時代におけるコレクションの未来:コンテンツ(中味)のないサービスか、コンテキストの中にコンテンツ(中味や満足)か?-アカデミック・リサーチ図書館との知識マネージメントについて)(*注)」等に参加した。

(3)展示会場

90の展示会のブースでは「デジタル化・アーカイブ化」が大きなコンセプトになっていた。

例えば、紙の本を自動でデジタル化するマシンのデモ、デジタル図書に関するブース等中心的な位置で展示されていた。

写真1:(パンフレット)Recorded Books社 RBdigital

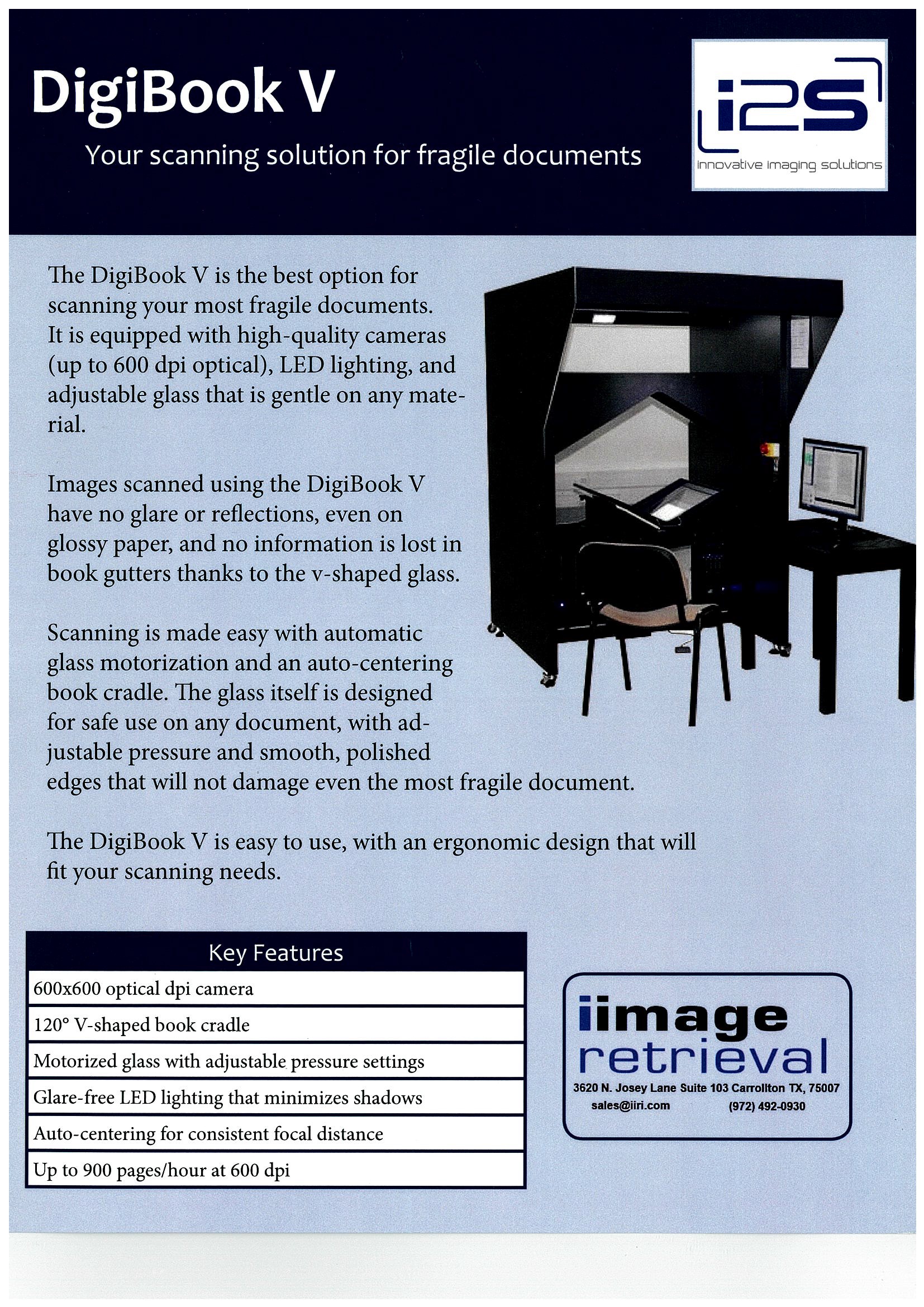

写真2:(パンフレット)iimage retrieval社 DigiBookⅤ

写真3:(パンフレット)book2net社 図書館・アーカイブ・博物館向けデジタル化ソリューション

2.分科会「Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD) 印刷物を読むことに障害がある人々のための図書館」

8月13日と8月16日に開催された。参加国はオブザーバを含み、日本から本協会と国会図書館から。他国からは米国、オランダ、フランス、スエーデン、スペイン、ドイツ、チリ、エジプト、カナダ、エストニア、台湾、フィリピンである。

概要は、冒頭、今後の中心活動として「マラケシュ条約」を中心に活動することが議論された。具体的な各国への導入方法としては「言語別のグループ」を形成すること、ラテン語地域の加入を促進すること、DAISYコンソーシアム、アクセシブル・ブック・コンソーシアム(ABC)、世界盲人会連合(WBU)、国際電子学会(EIPO)、大学図書館等の主要団体等との連携を強めていくことが討議された。

次に、本常任委員会の今後のコミュニケーションについても討議された。メール、Skype、フェイスブックを利用して討議すること、Newsletterを本常任委員会のメンバー向けに発行することにより活発化することが確認された。尚、次回の会議はエジプトのアレクサンドリア、日程は2月6-7日または13-14日を予定。代替候補地はフィンランドが検討された。

所感としては、マラケシュ条約について淡々と議論がなされていた印象を受けた。アジア圏からの参加者が少ないためか、米国・欧州のみを対象とした主要言語の地域での議論に終始していた。日本語のみならず、多くの人数が関わる中国語の議論はほとんど話題になっていなかった。今後の課題と思われる。

以上

注)この分科会のタイトルの意図するところはおおよそ、「今後のデジタル時代において、デジタル蔵書(コレクション)に関する図書館サービス内容を、中味(コンテンツ)のないサービスへと収束させてしまうのか、それとも新時代(コンテキスト)を背景に、新たなサービスの内容や満足に繋げていけるのか、学術・研究図書館と知識や情報のマネージメントの在り方を考えていこう」というもの。