障害は、県民一人ひとりが常に直面するものであり、障害及び障害者に対する理解を促進し、ノーマライゼーション理念を普及させることは、極めて重要です。

このため、「障害者の日(12月9日)」の啓発・広報や、福祉講座・講演会の開催、ビデオ等の福祉情報の充実を図り、広く県民の理解を深められるように各種行事、広報媒体を通じた啓発・広報活動を進めます。

また、精神障害者が、地域の中で暮らすためには、周囲の人から温かく受け入れられることが必要です。

このため、県と市町村との役割分担と協力による「心の健康づくり講演会」や「岡山県精神保健福祉大会」の開催などを通じ、積極的に県民の理解を深めるとともに、差別や偏見の解消が図られるように啓発・広報活動を進めます。

![]()

広報活動の推進に当たっては、岡山情報ハイウェイ、県や市町村の広報紙(誌)等を利用するなど、各種広報媒体の活用とその特性を生かしながら進め、分かりやすく親しみのある広報内容とします。

障害のない人と障害のある人が、日常生活を通じて、あるいは、スポーツ、レクリエーション、文化活動などの各種行事を通してのふれあい・参加交流を行うことは、障害についての相互理解を深め、思いやりの心を育むため、極めて重要です。

このため、「岡山県身体障害者体育大会」「岡山県知的障害者体育大会(ゆうあいピック)」等の参加交流活動を計画的に実施します。

また、福祉施設や地域福祉作業所等において、施設と地域との交流活動を推進し、入所児(者)の生きがいの高揚や社会復帰に向けて自立意欲の助長を図るとともに、障害及び障害者に対する理解を促進します。

(数値目標)

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 地域との交流活動の実施 身体障害者福祉施設 |

力所 15 |

力所 16 |

力所 20 |

全ての保健福祉施設での実施をめざします。 |

| 知的障害者福祉施設 | 45 | 49 | 52 | |

| 児童福祉施設 | 8 | 7 | 8 | |

| 精神障害者社会復帰施設等 | 6 | 12 | 26 | |

| 地域福祉作業所等 | 76 | 98 | 152 | |

(注)

- 児童福祉施設については、障害児施設から障害者施設の転換を図ることを勘案してヵ所数を計上しています。

- 精神病院についても、すべての病院で参加交流活動の促進を図ります。

障害のある幼児については、早期の療育により、障害の軽減・除去を図ることが重要です。このため

- 障害児が継続的かつ適切な療育相談を受けられるように、保健所や児童相談所における相談指導体制の充実

- 学校、幼稚園、保育所等の関係機関と連携・協力した療育・育成指導等が実施できる支援体制の充実

などを図ります。また

- 養護学校等の幼稚部及び幼稚園・保育所での教育・保育

- 心身に障害のある幼児に対する指導訓練を行うための障害児通園事業の実施

- 通園事業の利用が困難な地域に対する小規模な通所訓練の場の設置

など、心身障害幼児及び保護者に対して早期の療育指導を行います。

特に、重度の心身障害幼児については、重度心身障害児(者)通園事業の実施により、日常生活動作、運動機能等に係る訓練、指導など必要な療育を行います。

表2-1:通園・通所訓練事業の概要

| 区分 | 目的 | 対象者 | 実施主体 | 利用定員 | 開設日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 障害児通園事業 | 児童福祉法に墓づく通園施設を利用することが、困難な地域に市町村が通園の場を設けて、心身に障害のある児童に指導訓練を行います。 | 心身に障害のある幼児 | 市町村 | 概ね5名以上 | 週6日開設(原則) |

| 心身障害幼児通所訓練事業 | 児童福祉法に墓づく通園施設を利用することが、困難な地域に市町村が通所訓練の場を設けて、心身障害のある幼児と保護者に対して、早期の療育訓練を行います。 | 心身に障害のある幼児及び保護者 | 市町村 | 概ね10名程度 | 週3日以上開設 |

| 重症心身障害児(者)通園 事業 A型 B型 |

在宅の重症心身障害児(者)を通園の方法により、日常生活動作及び運動機能等の療育訓練を行うほか、在宅療育技術の習得及び運動機能低下の防止をします。 | 在宅の重症心身障害児(者) | 県及び中核市 | A型:15人 B型:5人 |

週6日開設 |

(数値目標)

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 障害児通園事業 | ヵ所 5 |

ヵ所 5 |

ヵ所 6 |

|

| 心身障害幼児通所訓練事業 | 6 | 8 | 10 | |

| 重症心身障害児(者)通園事業 A型 B型 |

1 0 |

1 2 |

1 4 |

|

| 障害児保育事業 | 21市町村 (127) |

62市町村 (335) |

保育所のある全市町村 | 県内71市町村に保育所399ヵ所(H10.3.31現在) |

(注)

- 「5 福祉」の「1 在宅福祉サービスの充実」に再掲があります。

- 障害児保育事業のヵ所数については、障害児保育受入可能な保育所の数を掲載しています。

障害のある児童生徒を取り巻く状況は、障害の種類や程度に応じた教育ニーズの高まり、交流教育の広がり、高等部への進学率の上昇、卒業後の進路の多様化等、大きく変化しています。

このため、児童生徒が自己のもつ能力や可能性を最大限に伸ばし、自立と社会参加の基盤となる「生きる力」を培う適切な指導とその体制整備を図ります。

特に、障害の重度・重複化に対しても適切な教育が展開できるよう、指導内容や方法を工夫し、指導の充実を図ります。

また、子どもの頃から障害者との交流の機会を広げ、思いやり・支え合いの心を育むとともに、教職員についても障害の理解を一層進めます。

![]()

高等部卒業後の進路が多様化する中で、現在、生徒の職業観や勤労観の育成を図るために、卒業生の経験談を聴く「卒業生を囲む会」や企業経営者・施設関係者の講演等を実施しており、今後は、さらに作業学習や職業教育の改善・充実を図るとともに、就職先の開拓や職場体験実習を通して、生活の自立と就業を進めます。

![]()

障害の理解、思いやりや支え合いの心、豊かな人間性や社会性などを育む教育を進め、障害のある児童生徒のみならず、すべての児童生徒や教職員、地域社会の人々にとって有意義な活動となるような交流教育を一層推進します。

図2-1:現在の交流教育実施例

| 盲・聾・養護学校 | 地元小・中・高等学校等 | |

|---|---|---|

| (小学部) | 授業等参加、七夕、ゲーム、ミニサッカー大会、交流給食、音楽会、持久走大会、ハイキング等 | (小学校) |

| (中学部) | 合同授業(音楽、家庭科等)、体育祭、歌、ゲーム、共同作業、もちつき大会等 | (中学校) |

| (高等部) | グループ別(焼物、絵、カラオケ、紙すき等)活動、ボーリング、吹奏楽鑑賞、作業学習、田植え、もちつき大会等 | (高等学校) |

表2-2:国公立養護学校等児童生徒数

| (平成10年5月1日現在) | |||

|---|---|---|---|

| 学校 | 学校数 | 人数 | 所在市町村 |

| 岡山盲学校 | 1 | 74 | 岡山市1 |

| 岡山聾学校 | 1 | 66 | 岡山市1 |

| 養護学校 | 10 | 1,149 | 岡山市4、笠岡市1、備前市1、哲多町1、倉敷市1、久米南町1、早島町1 |

| (岡山県教育委員会調べ) | |||

表2-3:国公立学校の障害児学級の設置状況

| 知的障害 | 情緒障害 | 視覚障害 | 聴覚障害 | 肢体不自由 | 病弱・身体虚弱 | 計 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 小学校 | 学校数 | 240 | 59 | 1 | 8 | 6 | 6 | 320 |

| 学級数 | 244 | 61 | 1 | 10 | 6 | 6 | 328 | |

| 生徒数 | 584 | 133 | 7 | 31 | 10 | 11 | 776 | |

| 中学校 | 学校数 | 104 | 25 | 2 | 5 | 2 | 5 | 143 |

| 学級数 | 106 | 26 | 2 | 5 | 2 | 5 | 146 | |

| 生徒数 | 291 | 59 | 3 | 14 | 2 | 16 | 385 | |

| (岡山県教育委員会調べ) | ||||||||

![]()

教職員の専門性向上のため,「特殊教育新任担当教員研修講座」,「障害児教育研修講座」、「障害幼児教育研修講座」などの教職員研修の充実、指導資料の作成、総合教育研修センターの障害児教育部門の整備充実を図ります。

また、教職員を県外研究大会や内地留学等への派遣を通して、その専門性の向上を図ります。

![]()

学校、児童相談所等の関係行政機関の連携と協力により、早期から継続的な療育指導や教育相談が実施できる体制を整備します。

教職員研修の場として、県教育センターと情報処理センターを統合した総合教育研修センターに新たに障害児教育センターを整備するとともに、教育・医療・福祉専門機関が連携した相談体制の在り方について、実践的な研究と実施をめざします。

障害者が、生涯にわたって学習する機会をもち、自己の可能性を追求し、生活のゆとりや豊かさを実感し、社会参加を果たすことは極めて重要です。

このため、地域の様々な関係団体等と連携し、活動の場や機会の充実、情報提供及び多様なプログラムを提供する体制を整えるとともに、児童・生徒にあっては、学校外活動の場や機会を充実させ、障害のある子どもの地域での活動・参加を進めます。

障害者の社会参加を促進するためには、自営を含めその職業的自立を図ることが重要です。

このため、自立生活に必要な訓練を行うとともに、就業に必要な社会生活能力や技能の習得訓練等の指導、支援を行い、就業の促進を図ります。

特に就業の状況が厳しい重度障害者に重点を置き、障害者の生活安定のため、就業の場の確保と就業の促進を図ります。

![]()

障害者の雇用については、事業主へ法定雇用率達成の指導を行うとともに、公共職業安定所の紹介により障害者を雇い入れた場合に支給される特定求職者雇用開発助成金や障害者作業施設設置等助成金など各種助成金制度の周知、有効活用により雇用機会の拡大を図ります。

また、インターネット等の情報通信網を活用した障害者の在宅勤務を支援する体制づくりを検討するとともに、障害の種類と程度に応じた職業指導、職業紹介、職場適応訓練、職場適応指導を実施するなど、障害者の生活能力の習得から就業、職場定着まで、きめ細かな施策の推進に取り組み、就業の促進を図ります。

表3-1:障害者法定雇用率の達成状況

| (各年6月1日現在) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 平成8(1996)年 | 平成9(1997)年 | 平成10(1998)年 |

| 達成企業数/企業数 | 583/878 | 564/876 | 573/893 |

| 雇用率達成率 | 66.4% | 64.4% | 64.2% |

| (資料:職業安定課調べ) | |||

表3-2:就業者数

| (単位:人) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 平成7(1995)年 | 平成8(1996)年 | 平成9(1997)年 |

| 第1種登録者 | 4,108 | 4,056 | 3,885 |

| 第2種登録者 | 1,609 | 1,665 | 1,610 |

| 計 | 5,717 | 5,721 | 5,495 |

| (職業安定課調べ) | |||

(注)

- 第1種登録者 概ね中・軽度の身体上の障害者です。

- 第2種登録者 就職上不利となるような知的障害者、精神障害者及び身体上の障害者のうち、上記第1種登録者以外の障害者です。

表3-3:職業紹介件数

| (単位:件) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 平成7(1995)年 | 平成8(1996)年 | 平成9(1997)年 |

| 第1種登録者 | 905 | 1,141 | 1,089 |

| 第2種登録者 | 293 | 303 | 321 |

| 計 | 1,198 | 1,444 | 1,410 |

| (職業安定課調べ) | |||

表3-4:職場適応訓練の実施状況

| (各年度末現在)(単位:月人) | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 平成7(1995)年 | 平成8(1996)年 | 平成9(1997)年 |

| 身体障害者 | 7 | 12 | 41 |

| 知的障害者 | 47 | 65 | 42 |

| その他 | 36 | 12 | 9 |

| 計 | 90 | 89 | 92 |

| (職業安定課調べ) | |||

(注)

- 職場適応訓練とは、能力に適合する職業に就くことを容易にしたり、促進するため、求職者を作業環境に適応させる訓練であり、求職者や事業者に対して職業転換給付金等が支給されることになっています。

なお、職場適応訓練は、1人が6ヵ月実施することを基本としています。 - 単位:1人×6ヵ月=6月人

![]()

障害者の職業生活の自立を促進するため、公共職業安定所では、就職希望者の求職登録を行い、専門職員等が障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業指導、職業紹介、職場定着指導等を実施します。また、岡山障害者職業センターでは、職業評価・職業準備訓練等の援助を行います。

今後、民間事業所を活用した実践的な作業習慣の習得等を通じて、職業生活に自信を持たせる「就業体験支援事業」を実施するなど、職業リハビリテーションサービスの充実を図り、円滑な就職の促進を図ります。

![]()

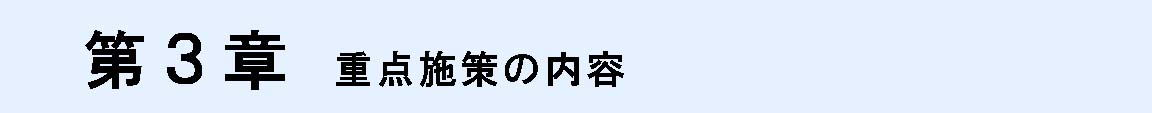

職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者に対して、福祉部門と雇用部門との連携を図りながら、職業準備訓練から就職・職場定着に至るまでの相談・援助を一貫して行う「あっせん型障害者雇用支援センター」の設立を促進します。

図3-1:あっせん型障害者雇用支援センターの体系

|

豊かで活力ある職業生活を送るためには、高度化した機能や様々な職種への適応能力を身につけ、複雑・多様化する社会経済のニーズに的確に対応できる人材を養成することが重要です。

このため、県下の県立高等技術専門校では、公共職業安定機関との連携のもとに、「(株)吉備NC能力開発センター」への特別委託訓練を含め、身体障害者や知的障害者の能力に応じた職業訓練の実施に努めるとともに、職業的自立のための体力づくりにも取り組みます。

また、「国立吉備高原障害者職業能力開発校」では、障害の種類や程度に応じたきめ細かな職業訓練を実施し、障害者の職業的自立と就業の援助を進めます。

なお、「全国障害者技能競技大会(アビリンピック)」への選手派遣を進めるとともに、障害者アートバンクヘの作品登録を行い、作品を企業等に紹介します。

表3-5:障害者の職業訓練の状況

| 1)国立 | 平成9年度修了生 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 施設名 | 訓練課程 | 訓練科 | 期間 | 訓練開始 | 定員 | 修了者 | 就職 |

| 吉備高原障害者職業能力開発校(上房郡賀陽町) | 普通課程 | 機械系 | 1年 | 5・6・7・10・12・3月 | 15人 | 12人 | 12人 |

| 電気・電子系 | 1年 | 20人 | 23人 | 20人 | |||

| オフィスビジネス系 | 1年 | 20人 | 12人 | 12人 | |||

| 印刷製本系 | 1年 | 15人 | 24人 | 19人 | |||

| 第一種情報処理系 | 1年 | 10人 | 6人 | 4人 | |||

| 計 | 80人 | 77人 | 67人 | ||||

| 2)県立-施設内訓練 | 平成9年度修了生 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 施設名 | 訓練課程 | 訓練科 | 期間 | 訓練開始 | 定員 | 修了者 | 就職 |

| 岡山高等技術 専門校 (赤磐郡瀬戸町) |

短期課程 | 木工第二科 (知的障害者対象) |

1年 | 4月 | 10人 | 12人 | 10人 |

| 倉敷高等技術 専門校 短期課程 (倉敷市) |

短期課程 | 木工(桐箱)科 (身体障害者対象) |

6ヵ月 | 9月 | 10人 | 11人 | 8人 |

| 津山高等技術 専門校 短期課程 (津山市) |

短期課程 | 木材工芸科 (身体障害者対象) |

6ヵ月 | 5月 | 10人 | 9人 | 9人 |

| 美作高等技術 専門校 短期課程 (英田郡美作町) |

短期課程 | 金属加工科 (知的障害者対象) |

1年 | 4月 | 10人 | 7人 | 5人 |

| 短期課程 | 縫製科 (知的障害者対象) |

1年 | 4月 | 10人 | 7人 | 4人 | |

| 計 | 50人 | 46人 | 36人 | ||||

| 3)県立-特別委託訓練 | 平成9年度修了生 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 施設名 | 訓練科 | 期間 | 訓練開始 | 定員 | 委託先施設 | 修了者 | 就職 |

| 岡山高等技術 | NCソフト科 | 2年 | 4月 | 3人 | (株)吉備NC | 1人 | 1人 |

| 専門校 (赤磐郡瀬戸町) |

NC放電加工科 | 2年 | 4月 | 3人 | 能力開発センター (御津郡加茂川町) |

1人 | 1人 |

| 計 | 6人 | 2人 | 2人 | ||||

一般の事業所等への就業が困難な障害者については、雇用対策及び福祉施策の緊密な連携のもとに障害者雇用支援センターの設置など就労を支援するシステムづくりを進めるとともに、授産施設、福祉工場、地域福祉作業所など福祉的就労の場の充実、就労機会の拡大を図り、自立と社会参加を促進します。

また、心身障害者地域福祉作業所、精神障害者共同作業所については、人的、財政的な基盤が安定しておらず、運営の安定化が課題となっていることから、授産施設の分場方式の活用、デイサービス(日帰り介護事業)への移行による法定化、障害種別を越えた相互利用を進めるなど、運営の安定化方策について検討を進めます。

なお、精神障害者が理解のある職親のもとで、仕事に対する集中力や持続力、対人関係や環境変化への適応力等を養う社会適応訓練事業は、雇用の促進と職場における定着性を高めるためにも重要な役割を担っており、訓練の対象者や職親の拡大を促進します。

(数値目標)

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | |||||

| 人分 | (ヵ所) | 人分 | (ヵ所) | 人分 | (ヵ所) | ||

| 重度身体障害者授産施設(入所) うち岡山市 うち倉敷市 |

100 50 0 |

(2) (1) (0) |

100 | (2) | 100 | (2) | |

| 重度身体障害者授産施設(通所) うち岡山市 うち倉敷市 |

15 15 0 |

(0) (0) (0) |

25 | (2) | 55 | (1) | 重度身体障害者授産施設(入所)に併設 |

| 身体障害者授産施設(入所) うち岡山市 うち倉敷市 |

30 0 30 |

(1) (0) (1) |

30 | (1) | 30 | (1) | |

| 身体障害者通所授産施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

85 0 20 |

(3) (0) (1) |

85 | (3) | 105 | (4) | |

| 知的障害者授産施設(入所) うち岡山市 うち倉敷市 |

330 40 40 |

(7) (1) (1) |

330 | (7) | 330 | (7) | |

| 知的障害者授産施設(通所) うち岡山市 うち倉敷市 |

464 120 70 |

(13) (4) (2) |

494 | (14) | 544 | (15) | |

| 精神障害者入所授産施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

60 0 0 |

(2) (0) (0) |

120 | (4) | 262 | (9) | |

| 精神障害者通所授産施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

65 65 0 |

(1) (1) (0) |

195 | (3) | 484 | (10) | |

| ※精神障害者通所授産施設は定員でなく、登録利用者数で掲載 〔定員ではH10.3.31現在29人(1ヵ所)〕 |

|||||||

| 知的障害者福祉工場 うち岡山市 うち倉敷市 |

20 0 20 |

(1) (0) (1) |

20 | (1) | 60 | (3) | |

| 精神障害者福祉工場 うち岡山市 うち倉敷市 |

0 0 0 |

(0) (0) (0) |

75 | (1) | 311 | (4) | |

| 心身障害者地域福祉作業所 うち岡山市 うち倉敷市 |

45 20 6 |

ヵ所 | 54 | ヵ所 | 77 | ヵ所 | |

| 精神障害者共同作業所 うち岡山市 うち倉敷市 |

31 10 5 |

ヵ所 | 44 | ヵ所 | 75 | ヵ所 | |

| 精神障害者社会適応訓練事業 (職親) |

43 | 人分 | 63 | 人分 | 119 | 人分 | |

(注)精神障害者社会適応訓練事業以外の項目は、「5福祉」の「2施設福祉サービスの充実」に再掲があります。

主題・副題:地域でともに生活するノーマライゼーション社会をめざして-岡山県障害者長期計画-

発行者:岡山県

頁数:17頁~28頁

文献に関する問い合わせ:

〒700-8570 岡山県岡山市内山下2-4-6

障害福祉課

電話:086-224-2111

FAX:

岡山県ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/

障害福祉課(岡山県)ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/hoken.shofuku/shofuku.htm