乳幼児の障害は、妊娠中や周産期における母体の病気や事故が原因の一つと考えられるため、妊娠中の健康管理、分娩時の異常に適切に対処できる医療体制の充実を図るとともに、乳幼児期における疾病や事故を未然に防ぐことが必要です。

また、中途障害の原因となる脳血管疾患や心疾患、糖尿病などの生活習慣病予防や交通事故・労働災害等の事故防止対策を一層進めていく必要があります。

社会経済環境の変化に伴い、ストレスから心の健康を損なう人が増えているため、心の健康づくりに取り組むことが必要です。

![]()

母子保健における障害の予防には、妊娠初期からの健康管理が重要であることから

- 妊婦学級、妊婦健康診査、妊婦相談などの保健指導の充実

- 育児に不安を抱く母親等を支援するための母子クラブの育成

- 愛育委員会など地区組織への働きかけ

などを図ります。また、障害の予防のため

- 子どもの事故防止のための健康教育

- 虐待児の早期発見、早期対応のための相談窓口の整備やネットワークづくりを進めます。

最近、低出生体重児の増加傾向がみられ、特に1,000グラム未満の超低出生体重児の増加が顕著であるため、妊娠後期から分娩後の母体・新生児に対応する周産期医療体制の整備を進めます。

表4-1:低出生体重児数

| (率は出生数に対する%) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年次 | 出生数(人) | 2,000グラム未満(人) | 率(%) | 1,000グラム未満 | 率(%) | |

| (再掲) | (人) | |||||

| 昭和45 | 28,717 | 1,665 | 5.8 | 10 | 0.03 | |

| 平成元 | 19,404 | 1,118 | 5.8 | 33 | 0.17 | |

| 平成9 | 19,154 | 1,560 | 8.1 | 49 | 0.25 | |

| (健康対策課調べ) | ||||||

![]()

寝たきりの原因となりやすい脳血管疾患や骨粗鬆(しょう)症による骨折、全死亡に占める割合の高い心疾患やがん、近年増加傾向にある糖尿病等を中心にした生活習慣病は、一人ひとりの生活習慣に密接に関連していることから、日常生活の改善による予防が必要です。

生活習慣病の原因は、食生活、運動、喫煙、飲酒、ストレスなど、長い間の日常生活習慣の中に潜んでおり、健康づくりについての正しい知識と健康的な生活が不可欠です。

このため、食事・運動・休養のバランスのとれた生活習慣の普及啓発を図り、その実践方法の習得と定着を進めます。

![]()

社会経済環境の変化に伴い、生活は便利で快適になる反面、人々の受けるストレスも高まっており、心の健康を損ねて、睡眠障害、摂食障害(不食症や過食症など)をはじめ、神経症、うつ病にかかる人も増えています。

精神的なストレスをため込むことなく解消できるよう、適切な対処法を身につけることが必要なことから、家庭や学校、地域や職場において、心の健康づくりを支援するとともに、乳幼児期から老年期にいたる心の健康づくりに関する知識の普及を図ります。

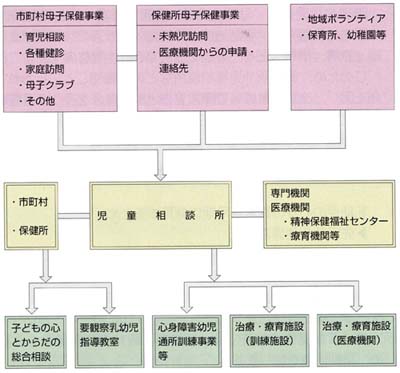

障害の早期発見・早期治療は、障害の軽減・除去に効果的です。特に、乳幼児時期の異常の早期発見・早期治療と障害に対する適切な指導が重要であり、診断・治療、相談・指導、訓練などを一貫して提供できる体制整備を図ることが必要です。

このため、保健所や児童相談所などの各機関ごとに行われている地域療育のシステム化を図り、施設や家庭等で障害児の治療や育成を行う療育指導の支援体制の充実を図ります。

![]()

乳幼児の心身の異常を早期に発見するため

- 先天性代謝異常検査

- 乳幼児健康診査

- 1歳6か月健康診査

- 3歳児健康診査

などで、精密健康診査や治療を必要とする乳幼児等へ適切な指導を行います。

特に3歳児健康診査では、耳鼻科、眼科の二次健診を必要とする幼児への受診を勧め、早期治療を図ります。

また、各種乳幼児健診などで、言葉の遅れや情緒面において障害の疑われる乳幼児を対象に、障害の軽減と、より豊かな発達促進を目的として「子どもの心とからだの総合相談・要観察乳幼児教室」を行います。

表4-2:3歳児健康診査視聴覚検査実施状況

| (平成9年度実績)(単位:人) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 区分 | 3歳児健診対象児数 | 二次健診対象児数 | 二次健診受診者数 | 指導区分 | ||||

| 正常 | 要観察 | 要精密検査 | 要医療 | その他 | ||||

| 眼科 | 19,001 | 256 | 157 | 44 | 58 | 2 | 49 | 4 |

| 耳鼻 | 240 | 159 | 82 | 10 | 13 | 52 | 3 | |

| 咽喉科 | ||||||||

| (健康対策課調べ) | ||||||||

図4-1:岡山県の療育システム

|

![]()

精神医療の発達により、心の病も初期の段階で発見し治療すれば、重症化の防止や完治も期待できます。

しかし、心の病についての理解は十分でなく、精神障害に対する根強い偏見もあるため、早期受診に結びついていません。

対応が遅れると、病状が悪化し、長期の入院治療が必要になり、職業を失ったり、家族間に不和が生じるなど、様々な問題が起こってくるため、早期の受診、治療が必要です。

こうしたことから、精神保健福祉センターや保健所等では、心の悩みや不安に対応するため

- 「こころの電話相談」

- アルコール依存・思春期の問題に関する「特定相談」

- 精神科医による「精神保健相談」

などを実施し、早い段階からの正しい情報の提供と相談指導、早期治療の導入を図ります。

また、誰もが精神科の診療を受けやすいよう、総合病院や診療所へ精神科の併設を働きかけていきます。

障害者にとって必要な医療サービスがいつでも適切に受けることができる体制の整備を進めることが必要です。特に、障害を軽減・除去するためのリハビリテーション医療の充実は、障害者の自立を支援するために重要です。

![]()

本県の医療体制は、「岡山県地域保健医療計画」により進められています。

この中で、地域の保健医療需要に対して包括的なサービスを提供していくための地域的単位として

- 第1次保健医療圏(市町村域)

住民の日常生活に密着した保健医療サービスを提供する圏域 - 第2次保健医療圏(5圏域)

比較的専門性の高い保健医療サービスを提供し、病院の一般入院医療を提供する圏域 - 第3次保健医療圏(県全域)

高度の専門性をもつ保健医療サービスを提供する圏域

があり、保健医療提供機能の分担と相互連携によるサービスの充実を図っています。

障害者への医療提供体制は、第2次保健医療圏(5圏域)と障害保健福祉圏域(サブ圏域を含め5圏域)との整合性を図りながら、適切な医療サービスの提供を進めます。

また、障害者に対し、初期治療から専門的な治療、職業能力評価、訓練を経て、社会復帰に至る一員したサービスの提供ができる総合的なリハビリテーション体制等の整備を進めます。

表4-3:リハビリテーション施設(保険・医療機関)の状況

| (基準入院サービス等の届出状況) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 区分 | 医師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 専用部分の面積 | 施設数(10.7.1) |

| (1)総合リハビリテーション届出施設 | 専任常勤者 2名以上 |

専従者 5名以上 |

専従者 3名以上 |

理学療法300㎡以上 作業療法100㎡以上 |

7 |

| (2)理学療法届出施設(2) | 専任常勤者 1名以上 |

専従常勤者 1名以上 |

- | 100㎡以上 | 1 |

| 理学療法届出施設(3) | 1名以上 | ・週2回以上 勤務1名以上 ・専従理学療 法経験従事者 1名以上 |

- | 45㎡以上 | 23 |

| (3)作業療法届出施設(2) | 専任常勤者 1名以上 |

- | 専従常勤者 1名以上 |

75㎡以上 | 31 |

| (保険課調べ) | |||||

![]()

外来医療の充実

社会の複雑・多様化に伴い、心の健康を損なう人が増加していますが、医療の向上により、入院しないであるいは入院しても短期間で退院し、地域で暮らせる精神障害者が増加しています。

こうした人が地域での生活を続けるためには、長期間の通院・服薬が必要な場合も多いため、外来医療の充実が求められています。

精神科の病院や診療所が地域的に偏在していることから、精神科の医療機関がない地域の解消を図り、誰もが受診しやすい医療体制を整備する必要があります。

また、身体に異常を訴えて内科等を受診する人には、心の問題に関係し精神医学的な対応が求められる場合もあるため、医師会等とも連携しながら、研修等を通して、一般科の医師の精神医学的技術の向上を図ります。

表4-4:圏域別精神科医療機関

| (平成10年6月30日現在) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 二次医療圏・保健所名 | 病院数 | 病床数 | 診療所数 | 計 | デイケア施設数 |

| ①備前圏域 | 13 | 3,449 | 40 | 53 | 7 |

| ②備中圏域 | 10 | 1,683 | 17 | 27 | 3 |

| 倉敷・井笠地域 | 9 | 1,388 | 15 | 24 | 3 |

| 高梁・阿新地域 | 1 | 295 | 2 | 3 | 0 |

| ③美作圏域 | 3 | 853 | 3 | 6 | 3 |

| 真庭地域 | 1 | 200 | 0 | 1 | 1 |

| 津山・勝英地域 | 2 | 653 | 3 | 5 | 2 |

| 計 | 26 | 5,985 | 60 | 86 | 13 |

| (健康対策課調べ) | |||||

(注)病院は精神病床を有する病院、診療所は精神科又は心療内科を有する病院・診療所です。

療養環境の整備

県内には、老朽化し狭い精神病院も少なくないことから、療養環境の改善を図る必要があります。

改善に当たっては、

- 病床利用率が80%台の後半で推移していること

- 社会復帰施設の整備や福祉的サービスの充実を促進することにより、入院患者の27.5%が退院可能とされていること

(平成10年10月実施「精神障害者保健福祉ニーズ調査」結果) - 今後も精神医療技術の向上が見込まれること

などを考慮し、社会復帰のための基盤整備を着実に進めることにより、病床数の計画的な削減を図りながら、療養環境の充実を促進します。

また、急性期と回復期、思春期や痴呆など、障害者一人ひとりの病状に応した適切な医療が行えるよう、病棟の機能分化を促進します。

表4-5:精神病床利用率の推移

| (単位:%) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| H元年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | 平均 | |

| 備前圏域 | 88.4 | 86.8 | 89.5 | 86.6 | 86.7 | 88.4 | 86.9 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | 87.7 |

| 備中圏域 | 76.7 | 75.0 | 77.0 | 74.6 | 76.4 | 77.6 | 85.6 | 87.8 | 87.7 | 85.2 | 80.3 |

| 倉敷・井笠地域 | 81.7 | 74.1 | 75.4 | 73.5 | 74.5 | 75.3 | 85.2 | 87.3 | 87.2 | 84.5 | 79.9 |

| 高梁・阿新地域 | 54.2 | 79.0 | 84.7 | 80.3 | 85.4 | 88.8 | 87.5 | 89.8 | 89.8 | 88.5 | 82.8 |

| 美作圏域 | 91.2 | 87.9 | 86.5 | 85.6 | 85.0 | 86.6 | 85.9 | 84.2 | 88.7 | 88.3 | 87.0 |

| 真庭地域 | 96.0 | 97.0 | 91.0 | 94.5 | 87.5 | 93.0 | 91.5 | 90.0 | 86.0 | 86.0 | 91.3 |

| 津山・勝英地域 | 89.9 | 85.2 | 85.2 | 83.1 | 84.2 | 84.8 | 84.2 | 82.5 | 89.6 | 89.0 | 85.8 |

| 計 | 85.6 | 83.5 | 85.4 | 83.0 | 83.5 | 85.0 | 86.4 | 87.3 | 88.0 | 86.9 | 85.5 |

| (健康対策課調べ) | |||||||||||

精神科救急

休日や夜間に具合が悪くなったとき、直ちに医療が受けられるよう、平成10年10月から、精神科救急医療システムの運用を開始していますが、今後、患者の搬送や合併症のある患者の受入先の確保等についてさらに検討します。

![]()

県立精神保健福祉施設についても、精神保健福祉法の改正に伴う役割の増大、精神病床や社会復帰施設のあり方に関する国の動向等に留意し、民間施設との機能分担を図りながら、県立施設に求められる機能等に適切に対処します。

- 県立岡山病院については、民間では対応が困難な「複雑困難例」をはじめ、アルコールや覚せい剤等の中毒性障害に対応できる先駆的・モデル的な医療サービスの提供ができる新病院の整備を進めます。

- 精神保健福祉センターについては、調査研究や企画立案、教育研修等の機能に加え、保健所と連携・協力して、社会復帰施設の整備促進や福祉サービスの向上を指導できる組織体制の整備を図ります。

- 内尾センターについては、生活訓練施設としての機能を一層充実するため、より機動的・弾力的な運営を図ります。

![]()

疾患の原因が不明であり、効果的な治療方法が未確立の難病については、今後とも医療の確立と患者負担の軽減を図るとともに、患者の療養生活の質(QOL)の向上に向けた施策の充実を進めます。

また、県民へ臓器移植医療への理解とドナーカードの浸透をより一層図るための普及活動を進めます。

筋萎縮性側索硬化症患者等のうち、入院治療の必要はなくても、日常生活で常時介護を必要とする障害者については、介護保険制度の適切な運営、在宅医療の一層の推進等の施策を通じて療養支援体制の整備を図ります。

表4-6:平成9年度特定疾患公費負担患者数

| (単位:人) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 疾病名 | 対象実人員 | 疾病名 | 対象実人員 | 疾病名 | 対象実人員 |

| 1 べーチェット病 | 325 | 15 天庖瘡 | 81 | 29 膿庖性乾鮮 | 21 |

| 2 多発性硬化症 | 117 | 16 脊髄小脳変性症 | 260 | 30 広範脊柱管狭窄症 | 97 |

| 3 重症筋無力症 | 186 | 17 クローン病 | 325 | 31 原発性胆汁性肝硬変 | 227 |

| 4 全身性エリテマトーデス | 691 | 18 劇症肝炎 | 26 | 32 重症急性膵炎 | 34 |

| 5 スモン | 161 | 19 悪性関節リウマチ | 84 | 33 特発性大腿骨頭壊死症 | 184 |

| 6 再性不良性貧血 | 174 | 20 パーキンソン病 | 950 | 34 混合性結合組織症 | 66 |

| 7 サルコイドーシス | 286 | 21 アミロイドーシス | 21 | 35 原発性免疫不全症候群 | 15 |

| 8 筋萎縮性側索硬化症 | 92 | 22 後縦靭帯骨化症 | 639 | 36 特発性間質性肺炎 | 31 |

| 9 強皮症・皮膚筋炎・多発性筋炎 | 557 | 23 ハンチントン舞踏症 | 20 | 37 網膜色素変性症 | 232 |

| 10 特発性血小板減少性紫斑病 | 490 | 24 ウイリス動脈輪閉鎖症 | 121 | 38 クロイツフェルト・ヤコブ病 | 4 |

| 11 結節性動脈周囲炎 | 60 | 25 ウェゲナー肉芽腫症 | 9 | 39 原発性肺高血圧症 | 2 |

| 12 潰瘍性大腸菌 | 940 | 26 発性拡張型(うっ血型)心筋症 | 202 | 40 神経線維腫症 | - |

| 13 大動脈炎症候群 | 86 | 27 シャイ・ドレーガー症候群 | 5 | ||

| 14 ビュルガー病 | 214 | 28 表皮水疱症(接合部、栄養障害型) | 7 | 計 | 7,997 |

| (医薬安全課調べ) | |||||

(注)特定疾患とは、難病のうち、国が特定疾患治療研究事業の対象として指定している40疾患(H10.3.31現在)を言います。

主題・副題:地域でともに生活するノーマライゼーション社会をめざして-岡山県障害者長期計画-

発行者:岡山県

頁数:29頁~36頁

文献に関する問い合わせ:

〒700-8570 岡山県岡山市内山下2-4-6

障害福祉課

電話:086-224-2111

FAX:

岡山県ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/

障害福祉課(岡山県)ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/hoken.shofuku/shofuku.htm