障がい者制度改革推進会議 第32回(H23.5.23) 参考資料1

災害時要援護者の避難支援ガイドライン

平成18年3月

災害時要援護者の避難対策に関する検討会

目次

- 課題1 情報伝達体制の整備

- 1-1 災害時要援護者支援班の設置

- (1) 災害時要援護者支援班の設置

- (2) 消防団や自主防災組織、福祉関係者等の間の情報伝達体制の整備

- 1-2 避難準備情報等の発令・伝達

- (1) 避難準備情報の発令

- (2) 多様な手段の活用による通信の確保

- 課題2 災害時要援護者情報の共有

- 2-1 要援護者情報の収集・共有方式

- (1) 関係機関共有方式

- (2) 手上げ方式

- (3) 同意方式

- 2-2 要援護者情報の収集・共有へ向けた取組の進め方

- (1) 対象者の考え方

- (2) 関係機関共有方式、同意方式を活用した取組の方向性

- ① 関係機関共有方式の積極的活用

- ② 関係機関共有方式、同意方式を活用した取組の進め方

- 課題3 災害時要援護者の避難支援計画の具体化

- 3-1 避難支援プラン策定の進め方

- (1) 全体イメージ

- (2) 避難支援者の定め方

- (3) 個別計画の更新・管理等

- (4) 個別計画の活用

- 3-2 避難支援プランの策定を通じた地域防災力の強化

- (1) 防災に強いまちづくり

- (2) 避難支援プランについての理解促進

- 課題4 避難所における支援

- 4-1 避難所における要援護者用窓口の設置

- (1) 避難所における要援護者用窓口の設置

- (2) 避難所からの迅速・具体的な支援要請

- (3) 避難所における要援護者支援への理解促進

- 4-2 福祉避難所の設置・活用の促進

- (1) 福祉避難所に関する理解の促進

- (2) 福祉避難所の設置・活用の促進

- 課題5 関係機関等の間の連携

- 5-1 災害時における福祉サービスの継続(BCP)

- (1) 福祉サービス提供者等との連携

- (2) 福祉サービスの継続

- 5-2 保健師、看護師等の広域的な応援

- (1) 保健師、看護師等の広域的な応援要請

- (2) 広域的に応援派遣された保健師、看護師等の効果的な活動

- 5-3 要援護者避難支援連絡会議(仮称)等を通じた緊密な連携の構築

- (1) 要援護者避難支援連絡会議等の運営

- (2) 要援護者避難支援連絡会議等とボランティアとの連携

参考資料1 避難支援プラン策定の手順(例)

参考資料2 避難支援プラン実施の流れ(例)

- 別添資料 災害時要援護者の避難対策に関する先進的・積極的な取組事例

- 1.要援護者情報の収集・共有、避難支援プラン策定の取組事例

- 2.避難所での支援を中心とした取組事例

はじめに

平成16年7月の梅雨前線豪雨、一連の台風等における高齢者等の被災状況等を踏まえると、災害時要援護者(以下「要援護者」と略す。)の避難支援については、①防災関係部局と福祉関係部局等の連携が不十分であるなど、要援護者や避難支援者への避難勧告等の伝達体制が十分に整備されていないこと、②個人情報への意識の高まりに伴い要援護者情報の共有・活用が進んでおらず、発災時の活用が困難なこと、③要援護者の避難支援者が定められていないなど、避難行動支援計画・体制が具体化していないこと、の三つが大きな問題点として挙げられた。

要援護者の避難支援は自助・地域(近隣)の共助を基本とし、市町村は、要援護者への避難支援対策と対応した避難準備(要援護者避難)情報(以下、「避難準備情報」という。)を発令するとともに、要援護者及び避難支援者までの迅速・確実な伝達体制の整備が不可欠である。また、要援護者に関する情報(住居、情報伝達体制、必要な支援内容等)を平常時から収集し、電子データ、ファイル等で管理・共有するとともに、一人ひとりの要援護者に対して複数の避難支援者を定める等、具体的な避難支援計画(以下「避難支援プラン」と称する。)を策定しておくことが必要である。

避難支援体制の整備を進めるに当たっては、要援護者自らの積極的な取組が不可欠である。また、自助・共助による必要な支援が受けられない要援護者(以下「避難行動要支援者」と称する。)を早急に特定し、重点的に進める必要がある。発災時においては、避難支援プラン等を基に計画的・組織的な避難支援を実施することが重要である。

さらに、要援護者の避難対策を進めていくためには、①から③の問題点への取組に加えて、④避難所での支援、⑤関係機関等の間の連携が重要となる。そのため、避難所における要援護者用窓口の設置や、災害時における高齢者、障害者等への福祉サービスの継続(BCP)、要援護者避難支援連絡会議(仮称)等を通じた緊密な連携の構築等が重要となっている。

本ガイドラインに沿った取組は、災害の態様に応じて支援の内容は異なり得るものの、基本的な枠組みはあらゆる災害に対して活用できるものであると考える。そのため、想定される災害等、各地域の実情に合わせて進めていくことが効果的である。加えて、国、都道府県、市町村をはじめ関係機関等は、要援護者の避難支援の担当部・課等を明確にする必要がある。

今後、国、都道府県、市町村をはじめ関係機関等は、本ガイドラインの趣旨を十分理解して避難支援体制の整備に向けた取組を進める必要がある。その際、本ガイドラインとともに、別添の先進的・積極的な取組事例や「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」の検討報告、避難支援プラン策定に関するモデル事業の成果報告書(18年3月予定 総務省消防庁)も参考とされたい。

いわゆる「災害時要援護者」とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、一般的に高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦等があげられている。

要援護者は新しい環境への適応能力が不十分であるため、災害による住環境の変化への対応や、避難行動、避難所での生活に困難を来すが、必要なときに必要な支援が適切に受けられれば自立した生活を送ることが可能である。

なお、要援護者情報の収集・共有に取り組んでいくに当たっては、現在の市町村の取組状況に関する次の①~③の例などを参考に、対象者の考え方(範囲)を明らかにし、重点的・優先的に進めていくことが重要である。

<例>

① 介護保険の要介護:要介護3(重度の介護を要する状態:立ち上がりや歩行などが自力でできない等)以上の居宅で生活する者を対象としている場合が多い。

② 障害程度:身体障害(1・2級)及び知的障害(療育手帳A等)の者を対象としている場合が多い。

③ その他:一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯を対象にしている場合が多い。

課題1 情報伝達体制の整備

1-1 災害時要援護者支援班の設置

(1)災害時要援護者支援班の設置

市町村は、福祉関係部局を中心とした横断的な組織として「災害時要援護者支援班」を設け、要援護者の避難支援業務を的確に実施すること。

<災害時要援護者支援班のイメージ>

【位置付け】

平常時は、防災関係部局や福祉関係部局で横断的なPT(プロジェクト・チーム)を設置。災害時は、災害対策本部中、福祉関係部門内に設置。

【構成】

平常時は、班長(福祉担当部課長)、班員(福祉担当者、防災担当者等)。避難支援体制の整備に関する取組を進めていくに当たっては、社会福祉協議会、自主防災組織等の関係者等の参加を得ながら進めること。災害時は、基本的に福祉担当部課長・者で構成。

【業務】

平常時:要援護者情報の共有化、避難支援プランの策定、要援護者参加型の防災訓練の計画・実施、広報 等

災害時:避難準備情報等の伝達業務、避難誘導、安否確認・避難状況の把握、避難所の要援護者班(仮称・後述)等との連携・情報共有 等

(2)消防団や自主防災組織、福祉関係者等の間の情報伝達体制の整備

市町村は、消防団や自主防災組織等、従来から地域防災の中心となっている団体等への情報伝達責任者(班)を明確にすること。消防団、自主防災組織等は、一部の構成員に過度な負担をかけないこと、不在時を想定した複数ルート化等に配慮しつつ、伝達網を整備すること。発災時は福祉関係者と連携しつつ、避難支援プラン等を基に情報伝達を実施すること。

また、福祉関係者との連携に関し、市町村は、各種協議会等を通じ、平常時から要援護者と接している社会福祉協議会、民生委員、ケアマネジャー、介護職員等の福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係者と災害時要援護者支援班との連携を深めること。市町村は、福祉関係者に対する防災研修を定期的に実施するとともに、国は、福祉関係者が必要な防災研修や訓練を受講する仕組みについて検討すること。発災時には、これらが構築しているネットワークを情報伝達に活用すること。

民生委員、福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係者は、ケアプランの策定時を含め、平常時の福祉サービス活動や避難支援プランの策定作業を通じて、要援護者や避難支援者への情報伝達方法についてきめ細かく把握すること。また、市町村の災害時要援護者支援班との連携を深めること。発災時は、災害時要援護者支援班、消防団、自主防災組織等と密に情報交換するとともに、避難支援プラン等を基に情報伝達を実施すること。

1-2 避難準備情報等の発令・伝達

(1)避難準備情報の発令

市町村は、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」に基づき、風水害時等における避難準備情報等の判断基準(具体的な考え方)を事前に定めた上、災害時に発令すること。また、これまで、「自主避難の呼び掛け」、「避難注意情報」等、地域ごとに様々な情報が発出されていたが、今後、避難行動に時間を要する者に避難を求めるものは、避難準備情報に標準化するとともに、国、都道府県、市町村等は、その周知徹底に努めること。

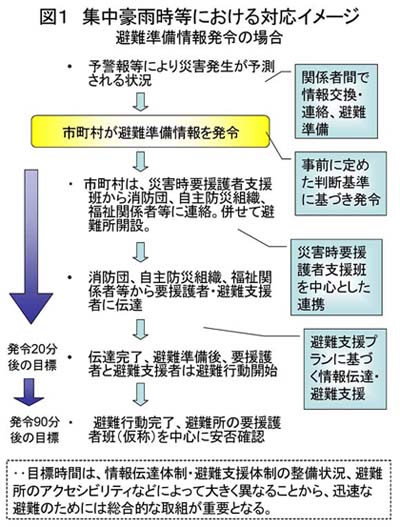

図1 集中豪雨時等における対応イメージ

避難準備情報発令の場合

|

― | 関係者間で情報交換・連絡、避難準備 | |

| ↓ | |||

| 市町村が避難準備情報を発令 | ― | 事前に定めた判断基準に基づき発令 | |

| ↓ | ↓ | ||

|

― | 災害時要援護者支援班を中心とした連携 | |

| ↓ | |||

|

― | 避難支援プランに基づく情報伝達・避難支援 | |

| ↓ | |||

| 発令20分後の目標 |

|

||

| ↓ | ↓ | ||

| 発令90分後の目標 |

|

||

| ‥目標時間は、情報伝達体制・避難支援体制の整備状況、避難所のアクセシビリティなどによって大きく異なることから、迅速な避難のためには総合的な取組が重要となる。 | |||

(2)多様な手段の活用による通信の確保

風水害時等における要援護者や避難支援者への避難準備情報等の伝達や、災害時に様々な関係機関等の間で連携を図るため、要援護者を支援するための専用の通信手段の構築やインターネット(電子メール、携帯メール等)、災害用伝言ダイヤル「171」、災害用伝言板サービス(携帯電話を使用した安否確認サービス)、衛星携帯電話、災害時優先電話、公衆電話、簡易無線機等の様々な手段を活用すること。

また、避難支援のための通信の確保に当たっては、連絡を取り合う人や関係機関等が誰であるか、連絡の内容はどのようなものか等を検討し、適切な通信手段を選択すること。そのため、どのような通信手段でどのように連絡を取り合うのか等を、平常時から確認し合うこと。

さらに、市町村、福祉関係者等は、要援護者の特性を踏まえつつ、要援護者の日常生活を支援する機器等の防災情報伝達への活用を進めること。

<例>

- 聴覚障害者:インターネット(電子メール、携帯メール等)、テレビ放送(地上デジタル放送も含む。)、いわゆる「見えるラジオ」

- 視覚障害者:受信メールを読み上げる携帯電話

- 肢体不自由者:フリーハンド用機器を備えた携帯電話等

課題2 災害時要援護者情報の共有

2-1 要援護者情報の収集・共有方式

避難支援プランを策定し、避難支援体制の整備を進めていくためには、平常時からの要援護者情報の収集・共有が不可欠である。現在、市町村を中心に、以下の三つの方式による取組が進められている。

(1)関係機関共有方式

地方公共団体の個人情報保護条例において保有個人情報の目的外利用・第三者提供が可能とされている規定を活用して、要援護者本人から同意を得ずに、平常時から福祉関係部局等が保有する要援護者情報等を防災関係部局、自主防災組織、民生委員などの関係機関等の間で共有する方式。

<個人情報保護条例において目的外利用・第三者提供が可能とされている規定例>

- 「本人以外の者に保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になると認められるとき」

- 「実施機関が所掌事務の遂行に必要な範囲内で記録情報を内部で利用し、かつ、当該記録情報を利用することについて相当な理由があるとき」

- 「保有個人情報を提供することについて個人情報保護審議会の意見を聴いて特別の理由があると認められるとき」 等

(2)手上げ方式

要援護者登録制度の創設について広報・周知した後、自ら要援護者名簿等への登録を希望した者の情報を収集する方式。実施主体の負担は少ないものの、要援護者への直接的な働きかけをせず、要援護者本人の自発的な意思に委ねているため、支援を要することを自覚していない者や障害等を有することを他人に知られたくない者も多く、十分に情報収集できていない傾向にある。

(3)同意方式

防災関係部局、福祉関係部局、自主防災組織、福祉関係者等が要援護者本人に直接的に働きかけ、必要な情報を収集する方式。

要援護者一人ひとりと直接接することから、必要な支援内容等をきめ細かく把握できる反面、対象者が多いため、効率的かつ迅速な情報収集が困難である。このため、福祉関係部局や民生委員等が要援護者情報の収集・共有等を福祉施策の一環として位置付け、その保有情報を基に要援護者と接すること。または、関係機関共有方式との組合せを積極的に活用することが望ましい(2-2(2)②参照)。

2-2 要援護者情報の収集・共有へ向けた取組の進め方

(1)対象者の考え方

一般に、高齢者、障害者等については、避難支援が不要な者も相当数含まれている。また、ハザードマップの活用により、例えば風水害時に避難を要する者の特定も可能となる。そのため、要援護者情報の収集・共有に向けた取組を進めるに当たっては、対象者の範囲についての考え方を明確にし、避難行動要支援者や被災リスクの高い者を重点的・優先的に進めること。

<対象者の考え方(範囲)の例>

現在の市町村の取組状況に関する次の①~③を参考に、対象者の範囲を明らかにし、重点的・優先的に進めていくことが重要である。

①介護保険の要介護度:要介護3(重度の介護を要する状態:立ち上がりや歩行などが自力でできない等)以上の居宅で生活する者を対象としている場合が多い。

②障害程度:身体障害(1・2級)及び知的障害(療育手帳A等)の者を対象としている場合が多い。

③その他:一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯を対象にしている場合が多い。

(2)関係機関共有方式、同意方式を活用した取組の方向性

市町村では、関係機関共有方式を活用し、保有個人情報の目的外利用・第三者提供のために個人情報保護審議会の審議等を経ることについて消極的なところも多くみられるが、国の行政機関に適用される「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」では、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときに、保有個人情報の目的外利用・提供ができる場合があることを参考にしつつ(第8条第2項第4号・参考条文を参照)、積極的に取り組むこと。

その際、避難支援に直接携わる民生委員、自主防災組織等の第三者への要援護者情報の提供については、情報提供の際、条例や契約、誓約書の提出等を活用して、要援護者情報を受ける側の守秘義務を確保することが重要である。このことにより、個人情報の取扱制度への信頼も高まり、要援護者情報の共有も進んでいくことに留意すること。

なお、同意を得ることが困難な要援護者については、例えば、災害時における保有情報の目的外利用・第三者提供を一切拒否していることや、特定の者・団体に対する情報提供を拒否していることについての登録制度を設けておくことも検討すること。

<参考>

個人情報保護法令は個人情報を有効に活用しながら必要な保護を図ることを目的としており、個人情報の有用性を理解し、国民一人ひとりの利益となる活用方策について積極的に取り組んでいくことが重要となっている。

そのような観点から、内閣府の国民生活審議会・個人情報保護部会・部会長代理でもある藤原靜雄筑波大学大学院教授は、福祉目的で入手した個人情報を本人の同意を得ずに避難支援のために利用することや、避難支援に直接携わる民生委員や自主防災組織等に提供することについて、要援護者との関係では、基本的に「明らかに本人の利益になるとき」である旨示されている。同時に、提供される側の守秘義務の仕組みを構築しておくべきである旨も示されている。

市町村は、このような趣旨を踏まえた上で、要援護者情報の避難支援のための目的外利用・第三者提供に関し、積極的に取り組むことが望まれている。

<参考条文>行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

(利用及び提供の制限)

第8条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

一~三 略

四 前三号に掲げる場合のほか、(中略)、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

市町村は、要援護者情報の収集・共有に関しては、まず、関係機関共有方式により対象とする要援護者の情報を共有し、その後、避難支援プランを策定するために必要な情報をきめ細かく把握するため、同意方式により本人から確認しつつ進めることが望ましい。

ただし、昔ながらの人のつながりによりあらかじめ十分な情報を有している場合や、福祉関係部局や民生委員等が利用目的の範囲内で保有情報を活用できる場合、対象者がそれほど多くない場合は、同意方式のみにより(手上げ方式との複合も含む。)取り組むことも効果的である。

いずれにしても、別添資料中の取組事例も参考にしながら関係機関共有方式や同意方式を積極的に活用しつつ、市町村を中心に要援護者情報の収集・共有を図っていくことが重要である。

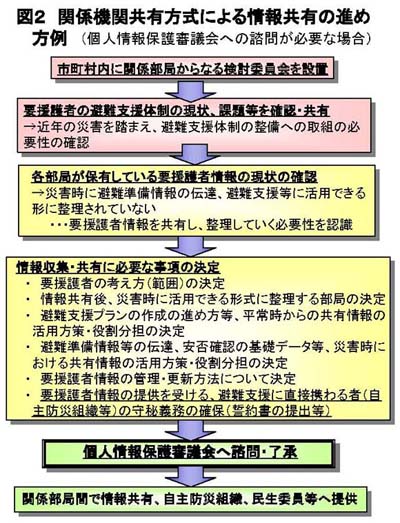

図2 関係機関共有方式による情報共有の進め方例(個人情報保護審議会への諮問が必要な場合)

市町村内に関係部局からなる検討委員会を設置

↓

要援護者の避難支援体制の現状、課題等を確認・共有

→近年の災害を踏まえ、避難支援体制の整備への取組の必要性の確認

↓

各部局が保有している要援護者情報の現状の確認

→災害時に避難準備情報の伝達、避難支援等に活用できる形に整理されていない

・・・要援護者情報を共有し、整理していく必要性を認識

↓

情報収集・共有に必要な事項の決定

- 要援護者の考え方(範囲)の決定

- 情報共有後、災害時に活用できる形式に整理する部局の決定

- 避難支援プランの作成の進め方等、平常時からの共有情報の活用方策・役割分担の決定

- 避難準備情報等の伝達、安否確認の基礎データ等、災害時における共有情報の活用方策・役割分担の決定

- 要援護者情報の管理・更新方法について決定

- 要援護者情報の提供を受ける、避難支援に直接携わる者(自主防災組織等)の守秘義務の確保(誓約書の提出等)

↓

個人情報保護審議会へ諮問・了承

↓

関係部局間で情報共有、自主防災組織、民生委員等へ提供

<参考>

内閣府において、要援護者情報の収集・共有の取組を進めている市町村からヒアリングを行ったところ、次のような事例が報告された。市町村を中心とした取組を進めるに当たっては、これらの事例を参考としつつ進めることが重要である。

①手上げ方式のみで進めている市町村では、登録希望者が対象者全体の1割程度にとどまっているところが多くみられた。

②例えば高齢者(65歳以上)全てを対象に進めている市町村では、対象者が過多なために手上げ方式のみとなり、対象者等への説明が十分になされていない傾向にあった。その上、支援を要しない者も対象となるため、情報収集・共有や避難支援プランの必要性が十分理解されず、結果的に策定状況が低調なところがみられた。

③対象者の範囲を介護保険の要介護3以上の居宅で生活する者等とし、民生委員等が戸別訪問するなどの同意方式で進めているところは、要援護者本人の理解も深まり、対象者全体の7~8割の者が同意する傾向にあった。

課題3 災害時要援護者の避難支援計画の具体化

3-1 避難支援プラン策定の進め方

(1)全体イメージ

避難支援プランは、市町村の要援護者支援に係る全体的な考え方と要援護者一人ひとりに対する個別計画(名簿・台帳)で構成すること。

全体的な考え方には、対象者の考え方(範囲)、支援に係る自助・共助・公助の役割分担、支援体制(各部局、関係機関等の役割分担)等について、地域の実情に応じ記述すること。

個別計画は、共有した要援護者情報を基に作成すること。その際、要援護者本人も参加し、避難支援者、避難所、避難方法について確認しておくこと。そして、個別計画は、要援護者本人とともに、避難支援者、要援護者本人が同意した者(消防団員・警察等の救援機関、自主防災組織等)に配布すること。

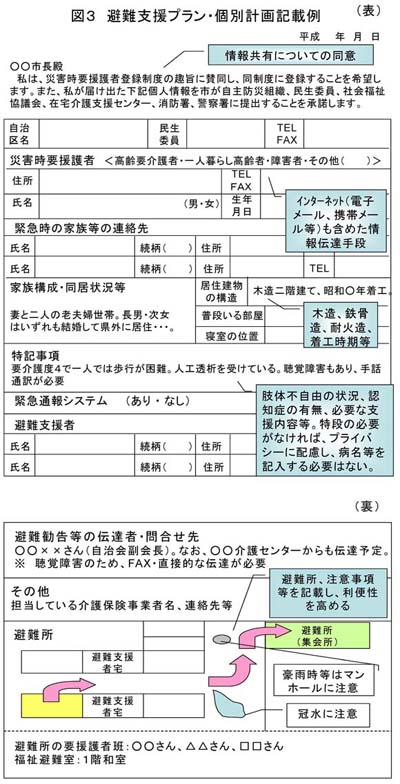

図3 避難支援プラン・個別計画記載例

(表)

平成 年 月 日

○○市長殿

私は、災害時要援護者登録制度の趣旨に賛同し、同制度に登録することを希望します。また、私が届け出た下記個人情報を市が自主防災組織、民生委員、社会福祉協議会、在宅介護支援センター、消防署、警察署に提出することを承諾します。

―情報共有についての同意

自治区名 民生委員 TEL FAX

災害時要援護者<高齢要介護者・一人暮らし高齢者・障害者・その他( )>

住所 TEL FAX

―インターネット(電子メール、携帯メール等)も含めた情報伝達手段

氏名 (男・女) 生年月日

緊急時の家族等の連絡先

氏名 続柄( ) 住所

氏名 続柄( ) 住所 TEL

家族構成・同居状況等

妻と二人の老夫婦世帯。長男・次女はいずれも結婚して県外に居住・・・。

居住建物の構造 木造二階建て、昭和○年着工。

―木造、鉄骨造、耐火造、着工時期等

普段いる部屋

寝室の位置

特記事項

要介護度4で一人では歩行が困難。人工透析を受けている。聴覚障害もあり、手話通訳が必要

―肢体不自由の状況、認知症の有無、必要な支援内容等。特段の必要がなければ、プライバシーに配慮し、病名等を記入する必要はない。

緊急通報システム(あり・なし)

避難支援者

氏名 続柄( ) 住所

氏名 続柄( ) 住所

(裏)

避難勧告等の伝達者・問合せ先

○○××さん(自治会副会長)。なお、○○介護センターからも伝達予定。※聴覚障害のため、FAX・直接的な伝達が必要

その他

担当している介護保険事業者名、連絡先等

避難支援者宅

避難支援者宅

避難所(集会所)

豪雨時等はマンホールに注意

冠水に注意

―避難所、注意事項等を記載し、利便性を高める

避難所の要援護者班:○○さん、△△さん、□□さん

福祉避難室:1階和室

(2)避難支援者の定め方

市町村は、自助、地域(近隣)の共助の順で避難支援者を定め、地域防災力を高めること。

また、人工呼吸器、酸素供給装置等を使用している在宅の難病患者等に対しては、保健所、消防署、病院など関係する機関と連携し、避難支援者とともに、病院等への搬送などの避難計画を具体化しておくこと。

さらに、避難行動要支援者について、市町村は、関係機関(消防団員、警察の救援機関を含む。)、自主防災組織、近隣組織、福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係者、患者搬送事業者(福祉タクシー等)、地元企業等の様々な機関等と連携を図り、避難支援者の特定を進めること。

なお、避難支援者等は要援護者との信頼関係の醸成に努めること。

(3)個別計画の更新・管理等

市町村は、適宜訓練や確認作業を実施するとともに、関係機関共有方式を活用しつつ、登録情報の更新を行うこと。また、各種災害や避難についての要援護者・避難支援者の理解を深める取組を進めること。

社会福祉協議会、民生委員、福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係者は、災害時要援護者支援班と連携しつつ、登録情報の更新、避難訓練への参加、要援護者等の理解促進を進めること。

一方、個別計画は、要援護者が同意した者以外が閲覧することのないよう、市町村や関係者は、電子データで保管する場合はパスワードで管理し、紙媒体で保管する場合は施錠付きの保管庫に保管する等、情報管理に配慮すること。

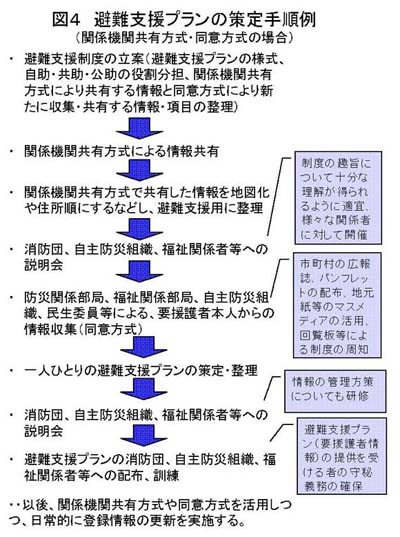

図4 避難支援プランの策定手順例

(関係機関共有方式・同意方式の場合)

- 避難支援制度の立案(避難支援プランの様式、自助・共助・公助の役割分担、関係機関共有方式により共有する情報と同意方式により新たに収集・共有する情報・項目の整理)

↓

- 関係機関共有方式による情報共有

↓

- 関係機関共有方式で共有した情報を地図化や住所順にするなどし、避難支援用に整理

↓

- 消防団、自主防災組織、福祉関係者等への説明会

―制度の趣旨について十分な理解が得られるように適宜、様々な関係者に対して開催

↓

- 防災関係部局、福祉関係部局、自主防災組織、民生委員等による、要援護者本人からの情報収集(同意方式)

―市町村の広報誌、パンフレットの配布、地元紙等のマスメディアの活用、回覧板等による制度の周知

↓

- 一人ひとりの避難支援プランの策定・整理

↓

- 消防団、自主防災組織、福祉関係者等への説明会

―情報の管理方策についても研修

↓

- 避難支援プランの消防団、自主防災組織、福祉関係者等への配布、訓練

―避難支援プラン(要援護者情報)の提供を受ける者の守秘義務の確保

・・以後、関係機関共有方式や同意方式を活用しつつ、日常的に登録情報の更新を実施する。

(4)個別計画の活用

発災時、市町村は、消防団、自主防災組織、福祉関係者等と連携しつつ、個別計画を活用し、避難準備情報等を要援護者及び避難支援者にまで確実に伝えること。また、避難所等での安否確認や避難所生活の支援に活用すること。

平常時、市町村等は、避難支援体制の整備に向けた取組に活用するとともに、ハザードマップ、避難場所等を地図情報(GISを含む。)と組合せ、現状と課題を視覚的に把握することが効果的なことにも留意すること。災害時に限られた人員を効果的に投入し、戦略的な避難支援を実施できるように整理しておくこと。

3-2 避難支援プランの策定を通じた地域防災力の強化

(1)防災に強いまちづくり

市町村や消防団、自主防災組織等は、防災だけでなく、声かけ・見守り活動や犯罪抑止活動等、地域における各種活動を通じて人と人とのつながりを深めるとともに、要援護者が自ら地域にとけ込んでいくことができる環境づくりに努めること。

市町村は、集中豪雨時等の業務・体制の見直しや、部局・職種を問わない職員配置等を進めることにより、要援護者の避難支援に強い組織づくりに取り組むこと。また、防災訓練等を通じ、自主防災組織等の区域と消防、警察等の管轄区域等の差異を踏まえつつ、情報伝達、避難支援等についての連携を高めること。

加えて、NPO・ボランティア等の果たす役割も大きいことから、合同訓練等を実施し、避難支援における連携に努めること。さらに、防災訓練等を通じ、自主防災組織等の区域と消防、警察等の管轄区域等の差異を踏まえつつ、情報伝達、避難支援等についての連携を高めること。特に、被災現場で支援活動をしたNPO・ボランティアは、地元に戻った後も市町村等と連携しつつ各種取組を展開し、地域防災力を高めること。さらに、要援護者に普段から接している福祉ボランティアは、防災ボランティアと避難支援のための連携を図ること。

なお、市町村や消防団、自主防災組織は、病院、福祉サービス提供施設、近隣ビルの高所等の一時的な避難場所への活用も促進し、要援護者の避難行動時間の短縮及び避難支援者への負担軽減を進めること。

<参考>

要援護者の支援体制を整備していくに当たっては、幅広い層の地域住民の理解を深め、避難支援訓練等への参加を促進することが重要となる。

積極的な取組を行っている自治体の中では、例えば教育機関と連携して小中学生と両親が参加する防災訓練(東京都練馬区等)、中学生ボランティアが障害者等の要援護者、地域住民とともに参加する避難支援訓練(静岡県御殿場市等)、さらには、平常時の要援護者の見守りや緊急時の対応にはマンパワーの確保が重要なことから、福祉員の配置とともに、中学生3級ホームヘルパーの養成に力を入れているところもみられる(茨城県小美玉市※旧美野里町※18年3月27日に合併)。

これらの地域では、防災訓練等を通じて若い頃から避難支援を含めた防災への関心が高まるとともに、高齢化した自主防災組織等と親世代との間の連携が深まっていくことが期待されている。

(2)避難支援プランについての理解促進

要援護者情報の収集・共有や避難支援プランの策定についての理解を深めるため、国、都道府県、市町村は、福祉関係部局担当者、社会福祉協議会、民生委員、福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係者の理解を深める取組を進めること。特に市町村は、地域住民全体に対し、繰り返し説明する機会を設けるとともに、民生委員、自主防災組織等の関係者に対し、避難支援プランの管理方法についての指導・研修も実施することにより、要援護者等の信頼を高めること。国は、先進的な取組事例の把握・収集に努め、様々な機会を活用し、積極的に奨励していくこと。

民生委員や福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係者は、これらの研修等に積極的に参加するとともに、要援護者の理解促進に努めること。また、自主防災組織や民生委員等は、任期終了等の際にきめ細かい引継を行い、避難支援プランや避難支援体制の継続に努めること。

課題4 避難所における支援

4-1 避難所における要援護者用窓口の設置

(1)避難所における要援護者用窓口の設置

これまで避難所において、要援護者は必要な支援に関する相談等がしにくく、一方、避難所の責任者や市町村も、避難所における要援護者のニーズの把握や支援の実施が不十分となる傾向にあった。

そのため、市町村の災害時要援護者支援班等が中心となり、自主防災組織や福祉関係者、そして避難支援者の協力を得つつ、各避難所に要援護者班(仮称)を設けること。災害時に、要援護者班は、各避難所内に要援護者用の窓口を設置し、要援護者からの相談対応、確実な情報伝達と支援物資の提供等を実施すること。その際、女性や乳幼児のニーズを把握するため、窓口には女性も配置すること。また、要援護者班は、避難支援プランと避難者名簿等とを照らしつつ、未確認の要援護者を市町村、避難支援者等に連絡し、早急に救助・確認作業を進めること。さらに、要援護者班は、避難所内・外の各要援護者が必要な支援等を積極的に把握すること。

なお、市町村の災害時要援護者支援班は、自主防災組織や福祉関係者、そして避難支援者の協力を得つつ、各避難所において要援護者班に従事する者の確保に努めること。また、要援護者の避難所での生活を向上するため、要援護者班は、災害時に教室・保健室の活用、段差の解消、手すりの設置等を進めること。さらに、市町村の災害時要援護者支援班、施設管理者、自主防災組織、福祉関係者等は協働して、施設の状況、要援護者に配慮した施設の利用方法について平常時から確認・改善しておくこと。

<参考>要援護者班のイメージ

【構成】

要援護者班については、市町村の災害時要援護者支援班等が中心となり、自主防災組織、福祉関係者、避難支援者等の協力を得つつ設けるが、例えば次のような者(有資格者、経験者も含む。)を中心に編成することが考えられる。

① 保健・医療関係者:小中学校の養護教諭や学校医、被災地居住の保健師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、ヘルパー等

② 地域福祉関係者:民生委員・児童委員、地域福祉推進委員等

【業務例】

- 避難所における要援護者用窓口の設置、要援護者からの相談対応

- 避難所における要援護者の避難状況の確認、未確認者の確認

- 避難所内・外における要援護者の状況・要望(ニーズ)の把握

- 要援護者への確実な情報伝達、支援物資の提供、「福祉避難室」(仮称)を含め、要援護者に配慮したスペースの提供

- 対応できない要援護者のニーズについて、市町村の災害時要援護者支援班への支援要請

- 避難所において活動する保健師、看護師、ボランティア等との情報共有・連携等

(2)避難所からの迅速・具体的な支援要請

各避難所の要援護者班は、要援護者からの相談等に対応するとともに、避難所では対応できないニーズ(例:介護職員、手話通訳者等の応援派遣、マット・畳等の物資・備品の提供)については、市町村の災害時要援護者支援班に迅速に要請すること。そして、市町村は、関係機関等と連携しつつ対応するとともに、市町村では対応できないものについては、速やかに都道府県、国等に要請すること。なお、要援護者のニーズ、対応可能な人的・物的資源等の状況を把握し、効果的に調整する機能が重要となるため、市町村は、平常時から関係者に対する訓練・研修を実施しておくこと。

大規模災害時において、被災市町村や避難所が状況把握や応援要請を実施することが困難となることが予想される場合、都道府県は、職員を被災市町村や避難所へ派遣・巡回させることが有効であることにも留意すること。

(3)避難所における要援護者支援への理解促進

大規模災害時、避難所のスペース、支援物資等が限られた状況においては、避難者全員、または要援護者全員に対する機会の平等性や公平性だけを重視するのではなく、災害医療におけるトリアージのような発想を参考にしつつ、介助者の有無や障害の種類・程度等に応じて優先順位をつけて対応すること。その際、高齢者、障害者等の枠組みにとらわれず、「一番困っている人」から柔軟に、機敏に、そして臨機応変に対応すること。

そのため、平常時から市町村の災害時要援護者支援班、避難所の施設管理者、避難所の要援護者班は、要援護者への確実な情報伝達や物資の提供等の実施方法について確認しておくこと。災害時において、避難所の責任者は、避難所の要援護者班の意見を十分踏まえた上で、適切に対応していくとともに、避難所における要援護者支援に関する地域住民の理解を深めておくこと。

なお、新潟県中越地震では多くの被災高齢者の生活機能が低下したことから、避難生活が長期に及ぶ場合は、適切なリハビリテーション等を実施すること。

4-2 福祉避難所の設置・活用の促進

(1)福祉避難所に関する理解の促進

福祉避難所とは、要援護者のために特別の配慮がなされた避難所のことである。災害救助法が適用された場合において、都道府県又はその委任を受けた市町村が福祉避難所を設置した場合、おおむね10人の要援護者に1人の生活相談職員(要援護者に対して生活支援・心のケア・相談等を行う上で専門的な知識を有する者)等の配置、要援護者に配慮したポータブルトイレ、手すり、仮設スロープ、情報伝達機器等の器物、日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗機材の費用について国庫負担を受けることができることとされている。

介護保険関係施設における要援護者の受入には限界があり、緊急入所できない者のために福祉避難所が必要となる。そのため、市町村、都道府県、国は、制度の周知や分かりやすいパンフレット等の作成、研修や実践的な訓練を実施・促進するなど、福祉避難所についての理解を深めていくこと。

(2)福祉避難所の設置・活用の促進

市町村は、避難支援プランの作成を通じて、福祉避難所への避難が必要な者の大まかな状況を把握するとともに、平常時から施設管理者等との連携の構築や、施設利用方法の確認、福祉避難所の設置・運営訓練等を進めておくこと。

なお、福祉避難所としては、施設がバリアフリー化されているなど、要援護者の利用に適しており、生活相談職員等の確保が比較的容易である老人福祉センター、養護学校等の既存施設を活用すること。また、適切な場所にこのような施設がない場合又は不足する場合は、必要に応じて、公的な宿泊施設、民間の旅館、ホテル等の借り上げや、応急的措置として、教室・保健室を含め、一般の避難所に要援護者のために区画された部屋を「福祉避難室」(仮称)として対応することも効果的であることにも留意すること。

さらに、市町村は、必要に応じて福祉避難所を増設するとともに、生活相談職員等が不十分な場合、市町村、都道府県、国は、これらの者の広域的な応援を実施すること。また、要援護者の広域的な避難を実施する必要がある場合、都道府県や国は、福祉避難所に適した施設の確保を支援すること。

併せて、市町村、都道府県は、福祉避難所となり得る施設の情報(場所、収容可能人数、設備内容等)を取りまとめて周知を図り、要援護者が自分に合った避難所を選択できる状況となるように努めること。

課題5 関係機関等の間の連携

5-1 災害時における福祉サービスの継続(BCP)

(1)福祉サービス提供者等との連携

近年の災害においては、ケアマネジャー等の福祉サービス提供者が中心となって献身的に担当利用者の安否、居住環境等を確認し、ケアプランの変更、緊急入所等の対応を行うなど重要な役割を担っているところもみられる。市町村の福祉関係部局及び防災関係部局は、福祉サービス提供者との連絡を密に取り、積極的に支援していくこと。また、発災時において、市町村の災害時要援護者支援班は、避難支援プランと、福祉サービス提供者等が実施可能な範囲内で把握した安否情報、避難所の避難者名簿等とを照らしつつ、要援護者の「抜け、漏れ、落ち」もフォローすること。

平常時においても、市町村は、福祉サービス提供者等の参加を得つつ、災害時における上記対応・連携に関する研修や実践的な訓練を実施すること。

また、介護保険制度における地域包括支援センターの枠組みの活用・連携を深めるとともに、障害者支援に関しては、障害児(者)地域療育等のコーディネーター、知的障害者生活支援ワーカー、精神障害者地域生活支援センターの精神保健福祉士等の相談支援スタッフ等との連携にも取り組むこと。

(2)福祉サービスの継続

発災により居住環境が急激に変化することから、被災市町村の福祉関係部局及び防災関係部局は、福祉サービス提供者との間で速やかに連絡を取り、要援護者の安否や居住環境等を確認すること。そして、必要に応じて福祉施設への緊急入所等の対応を早急にとるとともに、特に、当該施設が定員を超過して要援護者を受け入れざるを得ない場合等においては、市町村と福祉サービス提供施設、福祉サービス提供者等の間で緊密な連絡をとること。

そのため、市町村は、福祉サービスの災害時における運用方針等に関し、都道府県、国と緊密に連絡をとるとともに、地域防災計画等において災害時における福祉サービスの継続の重要性を明確に位置付け、福祉サービスの継続に必要な体制を確立すること。

なお、大規模災害時においては、福祉サービス提供施設や福祉サービス提供者も被災し、福祉サービスの継続のために必要な人員や施設の確保が困難となる。また、避難所等における要援護者への福祉サービスの提供のための介護職員の確保も重要となる。そのため、市町村は、他の地方公共団体等からの広域的な応援派遣・受入も活用しつつ、発災後も福祉関係部局や福祉サービス提供施設に必要な人員を確保し、関係者と緊密な連携を図ること。

特に最近、大規模地震を中心に、災害による被害の軽減を図るため、行政・民間における業務継続(BCP)に向けた取組に重点が置かれている。その観点からも、被災市町村は、発災後も可能な限り速やかに介護認定審査会を開催するなど、新規認定や要介護度の変更等をはじめ介護保険制度関係業務の継続を図ること。また、福祉サービス提供者もデイサービスの早期再開等を図ること。国や都道府県も、これらの取組を支援すること。

5-2 保健師、看護師等の広域的な応援

(1)保健師、看護師等の広域的な応援要請

避難所等での要援護者に対する医療の確保、健康状態の把握、トイレ・階段等への手すり設置等の様々な支援活動に関し、医師、保健師、看護師、薬剤師、社会福祉士、介護福祉士、福祉関係者等の果たす役割が大きいところである。

しかし、大規模災害時にはこれらの者も被災していることから、被災市町村の災害時要援護者支援班は、避難所の要援護者班等を通じて要援護者の状況や保健師、看護師等の活動状況を把握し、広域的な応援が必要と判断される場合は、直ちに都道府県、国等に要請すること。また、被災市町村や避難所が状況把握や応援要請を実施することが困難であることが予想される場合、都道府県、国は、現地本部の職員等を被災市町村や避難所へ派遣・巡回させることも有効であることに留意すること。そして、国、都道府県は、保健師、看護師等の広域的な応援に関し、速やかに調整を図ること。

(2)広域的に応援派遣された保健師、看護師等の効果的な活動

大規模災害時における要援護者への直接的な支援に関し、被災市町村等は、避難所に応援派遣された保健師、看護師等を積極的に活用するとともに、これらの者が効率的かつ効果的な活動が実施できるように、十分な調整を実施すること。また、応援派遣する側は、次のような体制をとることに留意すること。

- 要援護者避難支援連絡会議(仮称・後述)等において関係者等の間の情報共有や支援活動の調整を担当する者を確保すること

- 直接的な支援活動をする者の後方支援(自らの衣食住、支援活動に必要な資機材等の確保等)を担当する者を確保すること

- 基本的に1週間以上の活動期間とすること

- 応援派遣された者に過度な負担がかからないようなローテーション勤務を実施すること

- 応援派遣された者は活動記録をつけ、スムーズな交替等を実施すること

平常時においても、都道府県、市町村は、保健師、看護師等とともに災害時の広域的な応援の派遣・受入に関する研修や実践的な訓練を実施し、国はその取組を支援すること。

5-3 要援護者避難支援連絡会議(仮称)等を通じた緊密な連携の構築

(1)要援護者避難支援連絡会議等の運営

大規模災害時、被災地には、関係機関等による広域的な応援も含め、様々な人的・物的資源が集結するため、積極的に情報共有を図り、効率的かつ効果的な支援活動を各関係機関等が実施することが重要となる。

そのため、市町村は、要援護者避難支援連絡会議(仮称)を適宜開催し、関係機関等の支援活動の実施状況や人的・物的資源の状況、避難所等における要援護者のニーズを把握し、共有すること。関係機関等は、支援活動の状況把握や調整を担当できる者を派遣すること。

そして、関係機関等がより緊密な連携を図るために必要な場合は、例えば担当者を派遣・常駐させ、情報共有等とともに、要援護者の支援に携わる関係者からの相談に応じる要援護者の支援センターのようなものを立ち上げることも検討すること。

要援護者避難支援連絡会議等の役割、業務等については、地域の実情を踏まえた上、マニュアル等を作成して具体化し、平常時から関係者に対する研修や訓練を実施しておくこと。なお、介護保険制度における地域包括支援センターの活用・連携も図ること。

(2)要援護者避難支援連絡会議等とボランティアとの連携

避難所等における要援護者の支援の充実を図るためには、保健師、看護師等の専門的な知見・技術を有する者と、ボランティアとの間での連携を高めることが重要となる。そのため、要援護者避難支援連絡会議等を通じ、市町村の災害時要援護者支援班、関係機関等、ボランティアセンター等の間で情報共有や支援活動の連携を図ること。

平常時においても、都道府県、市町村は、保健師、看護師等やボランティアの参加を得つつ研修や実践的な訓練を実施し、国はその取組を支援すること。

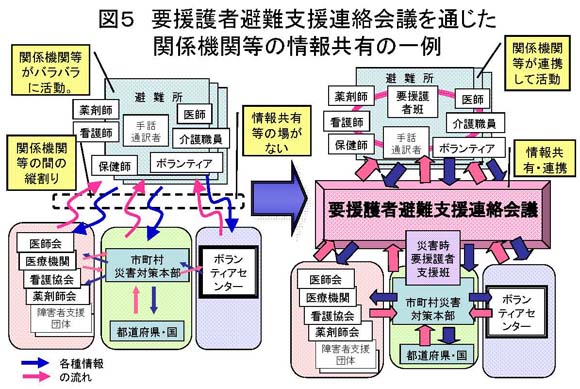

図5 要援護者避難支援連絡会議を通じた関係機関等の情報共有の一例

- 避難所

- 薬剤師

- 看護師

- 手話通訳者

- 医師

- 介護職員

- 保健師

- ボランティア

関係機関等がバラバラに活動。

関係機関等の間の縦割り

情報共有等の場がない

医師会

医療機関

看護協会

薬剤師会

障害者支援団体

市町村災害対策本部

都道府県・国

ボランティアセンター

各種情報の流れ

↓

- 避難所

- 薬剤師

- 看護師

- 保健師

- 手話通訳者

- ボランティア

- 介護職員

- 医師

- 要援護者班

関係機関等が連携して活動

情報共有・連携

要援護者避難支援連絡会議

医師会

医療機関

看護協会

薬剤師会

障害者支援団体

災害時要援護者支援班

市町村災害対策本部

都道府県・国

ボランティアセンター

参考資料1

避難支援プラン策定の手順(例)

<平時に準備すべきこと>

| 大項目 | 中項目 | 実施すべき主体 | 具体的にすべき事項 |

|---|---|---|---|

| 1 環境整備・機運醸成 | ①災害時要援護者支援班の設置 | 市町村長(市町村の防災部局及び福祉部局) | ア 防災部局と福祉部局の合意形成 |

| イ 班の業務内容の整理 | |||

| ウ 班構成の決定 | |||

| エ 班内の役割分担の決定 | |||

| ②避難準備(要援護者避難)情報の設定 | 市町村長(地方防災会議) | ア 地域防災計画の修正 | |

| 災害時要援護者支援班 | イ 住民に対する周知 | ||

| ウ 消防団・自主防災組織・福祉関係者への周知 | |||

| ③関係機関・団体間の連携強化 | 災害時要援護者支援班 | ア 消防団、自主防災組織、福祉関係者間の情報共有会議の開催 | |

| ④要援護者との信頼 | 関係の構築消防団・自主防災組織、福祉関係者等 | ア 要援護者への戸別訪問等による信頼関係の構築 | |

| 2 情報伝達体制の整備 | ①消防団・自主防災組織等への情報伝達体制 | 災害時要援護者支援班 | ア 各団体への情報伝達責任者の決定 |

| イ 情報伝達手段・方法の決定 | |||

| ウ 情報伝達網(ルート)の決定 | |||

| エ 消防団・自主防災組織内での伝達方法・ルートの現状把握 | |||

| オ エの問題点に対する指導・助言(複数ルート化等) | |||

| ②福祉関係者等への情報伝達体制 | 災害時要援護者支援班 | ア 情報伝達責任者の決定 | |

| イ 情報伝達手段・方法の決定 | |||

| ウ 情報伝達網(ルート)の決定 | |||

| エ 消防団・自主防災組織内での伝達方法・ルートの把握 | |||

| オ エの問題点に対する指導・助言(複数ルート化等) | |||

| カ 福祉関係者に対する防災研修計画の策定 | |||

| キ カに基づく研修の実施 | |||

| ③要援護者の特性を踏まえた情報伝達 | 災害時要援護者支援班 | ア 障害特性に応じた活用機器の検討 | |

| 3 災害時要援護者情報の共有 | ①情報収集 | 災害時要援護者支援班 | ア 収集すべき情報項目の決定 |

| イ 情報収集方法の決定 | |||

| ウ 情報収集主体、役割分担の決定 | |||

| エ 情報収集主体に対する周知・研修 | |||

| オ 情報収集主体が集めた情報と福祉部局が有する情報との突合 | |||

| カ 突合の結果、漏れている情報について再収集 | |||

| ②情報共有 | 災害時要援護者支援班 | ア 災害時要援護者が同意した共有範囲の整理 | |

| イ 共有者に対する説明・周知 | |||

| ウ 情報管理体制の決定 | |||

| (ウ’ ハザードマップ等(GISの活用含む)へのプロット) | |||

| エ 情報内容の更新 | |||

| 4 避難支援プランの策定 | ①制度の決定 | 災害時要援護者支援班 | ア 対象となる者の基準の決定 |

| イ 避難支援を実施する地域単位の決定 | |||

| ②関係者への周知 | 災害時要援護者支援班 | ア 避難支援者の決定・説明・周知 | |

| イ 対象となる要援護者への説明・周知 | |||

| ③情報管理 | 災害時要援護者支援班 | ア 個人情報保護に配慮した管理方法の決定 | |

| ④プラン内容の検証 | 災害時要援護者支援班 | ア プランに基づく訓練の実施、助言・指導 | |

| イ 訓練結果に基づくプランの見直し | |||

| ウ 情報内容の更新 |

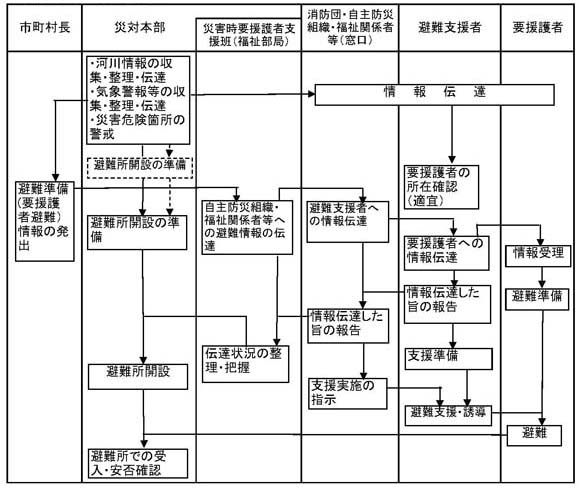

参考資料2

避難支援プラン実施の流れ(例)

<災害時に実施すべきこと>

市町村長

災対本部

災害時要援護者支援班(福祉部局)

消防団・自主防災組織・福祉関係者等(窓口)

避難支援者

要援護者

避難準備(要援護者避難)情報の発出

- 河川情報の収集・整理・伝達

- 気象警報等の収集・整理・伝達

- 災害危険箇所の警戒

避難所開設の準備

避難所開設の準備

避難所開設

避難所での受入・安否確認

自主防災組織・福祉関係者等への避難情報の伝達

伝達状況の整理・把握

情報伝達

避難支援者への情報伝達

情報伝達した旨の報告

支援実施の指示

要援護者の所在確認(適宜)

要援護者への情報伝達

情報伝達した旨の報告

支援準備

避難支援・誘導

情報受理

避難準備

避難

本ガイドラインに関する問い合わせ先

- 内閣府(防災担当)災害応急対策担当

- 電話03-3501-5695

- FAX03-3503-5690

- 総務省消防庁国民保護・防災部防災課

- 電話03-5253-7525

- FAX03-5253-7535

- 厚生労働省社会・援護局総務課災害救助・救援対策室

- 電話03-3595-2614

- FAX03-3595-2303