北米における権利擁護とサービスの質に関するシステム 連載20

2003年度の利用契約方式における支援費支給制度の問題点と北米等における支援費支給の動向について

その1

北野誠一

はじめに

本来ならばADA10年の歩みの第3回であるが、今回と次回の2回にわたって、この7月にもその方向性が示されるとされている注目の支援費支給制度の現状での問題点と、北米等の動向について見ておきたいと思う。

今回はまず、現時点で厚生労働省から示されている日本の支援費支給制度の概要を、高齢者の介護保険の仕組み等の比較に基づいて整理するとともに、その問題点を明らかにする。次回は、北米の障害者支援サービスにおける支援費の動向を全体として鳥瞰(ちょうかん)し、カリフォルニア州の身体障害者の在宅支援サービス(IHSS)方式、同じくカリフォルニア州の発達障害者のケースマネジメント方式とグループホーム等の支援費支給の方式、カナダ・ブリティッシュコロンビア州の身体障害者のケースマネジメント方式と自立生活サービス選択モデル(CSIL)方式、同じくBC州のグループホーム等の支援費支給方式、各国の支援費支給方式等を見て、最後に日本における支援費支給方式の展望について考えてみたいと思う。

1.日本における支援費支給制度の概要と問題点

支援費支給制度については、身体障害者福祉法や知的障害者福祉法に基づいて、平成13年3月6日付で厚生労働省障害保健福祉部が出した「支援費制度Q&A集」の(問1)から(問40)までを基本として、各関係団体、とりわけ全日本手をつなぐ育成会および日本知的障害者福祉協会が、厚生労働省の担当者との協議の中で作成した資料等を参考にしながら、その概要を見てみたいと思う。

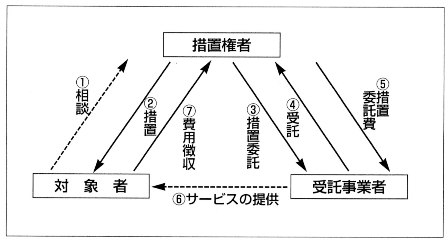

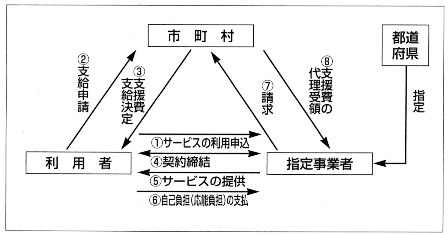

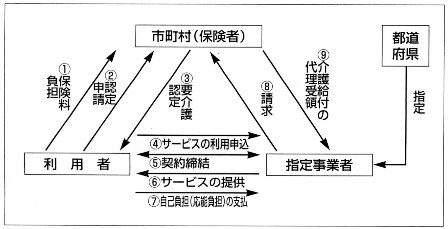

その際、措置制度の仕組み図[図1]と支援費支給方式の仕組み図[図2]および介護保険の仕組み図[図3]を用いながら、その問題点をも含めて考察したいと思う。

(1)これまでの措置制度と支援費支給制度との関係

これまで措置制度によってサービス提供がなされていなかった福祉ホームや市町村生活支援事業等や小規模通所授産施設のサービス等は、支援費支給制度には移行しない。また、障害児福祉サービスもほとんど移行しないために、制度的には複雑にならざるを得ない。特に難しいのは、知的障害者や身体障害者の各種サービスにおいて措置制度が残ることである。

Q&A集(問35)では、措置の対象となる「やむを得ないケース」として、

1.介護をしている者の急な死亡や入院などにより、緊急にサービスを必要とするために支援費支給申請に行く暇がないケース

2.家族から虐待等により本人からの申請が期待できないケース

を挙げている。

この二つは、実際には非常に次元の異なるケースである。

1.はいったん立て替えておけば支給申請に至るケースである(もっとも、そのようなケースがあること自体、家族等に依存した貧弱でぜい弱な地域介助の問題点なのだが)。一方、2.はそもそもだれがそのようなケースを発見し、だれがどこに措置するのかが難しいケースである。仮に2.のようなケースを想定すれば、かなりの権利擁護の仕組みとそのための発見と支援と専門的なソーシャルワークやケースマネジメントの仕組みが必要不可欠となる。

さらに、あと二つのケースが想定されている、あるいは想定されうる。

(問37)では意思能力が欠けていること等により、契約によるサービス利用が期待できない状況であり、かつ成年後見制度の選任まで待たずにサービスを提供する必要があると認められるケースも、後見人が選任されるまでの間は措置によりサービスを提供すると想定している。この場合もそれらのケースをだれが発見し、だれが市町村長等による家庭裁判所に対する後見人選任の申し立てまでの間支援を行い、またその後の専門的なフォローアップを行うのかが重要である。

さらに(問3)の重度の障害者の問題がある。措置制度から支援費支給制度に変更されることにより、重度の障害者が施設や事業所から忌避されることがないように、次の三つの措置を国は講じるとしている。

1.市町村による利用のあっせん・調整及び要請

2.施設事業所の「正当な理由がない場合」の応諾義務

3.障害程度区分に応じた支援費の設定

(問31)および(問32)によれば、施設や事業者がそのサービス提供を拒否できる「正当な理由」とは、1.空き定員がない場合、2.医療機関における入院治療が必要な場合及び、3.悪質な利用料滞納の場合である。それぞれ一見当然に思えるが、特に2.は悪用される可能性が高い。たとえば施設のサービスに批判的であったり、利用者委員会のメンバーである障害者を褥瘡(じょくそう)の治療が必要との理由で施設から追い出し、病院に入院させるといったケースである。

もっと大きな問題は、緊急かつニーズの高いケースで、市町村があっせん・調整・要請しても、満員という理由で利用契約できないケースである。これは現状の措置制度でも同じであるが、緊急措置といっても、現在の利用者を押しのけて利用することはできないし、無理やり定員以上の契約を押しつけることも困難である。24時間に近いホームヘルプシステムが稼動している地域でなければ、本人の人権を損なうようなショートステイのはしごやつなぎしかないことになる。

そのためにも3.が最大の焦点となる。つまり、支援費の基準を想定するにあたっては、どのような形で障害程度を区分し、それを支援費の額とリンクさせるかにかかっていると言える。というのも、本人の支援サービスの必要に見合う支援費が想定されていなければ、その利用者はサービスを拒否されるか、たらい回しにされるのは明らかだからである。常識的に考えても、支援費を超えて人件費やその他の費用のかかりそうな重い障害のある人と契約を結ぶ事業者や施設があるはずはないからである。

逆に、必要な人件費や経費を超えた支援費が想定されれば、それにかかわる事業者は必ず生まれてくるといってもよい。

次回、カリフォルニア州のグループホームの支援費の設定の仕方について詳しく見てみるが、1996年において、その利用者一人あたりの支援費は1170ドル(15万円)から7200ドル(90万円)まで12段階もあった。なぜ、そのように支援費の段階と量に大きな幅があるのかは言うまでもあるまい。

カリフォルニア州政府から委任された業務独占のケースマネジメント機関である地域センター(RC)が、利用者の自立生活支援プラン(IPP)に基づいて、各種サービス機関と契約する際に、重い障害者の場合は、その職員配置等に見合った支援費を提示しなければ、契約できないからである。さらに言えば、必要な人件費や経費に見合った額以下で契約すれば、必要なサービス以下のサービスが行われるため、人権侵害が起こることは必至である。

さらに考えておくべきことは、どのような形でセーフティーネットを張り巡らすかである。緊急対応専用あるいはそれを一部業務とする指定事業者を設ける必要がある。たとえばカリフォルニア州の成人援護サービス部門(APS)は、在宅における成人障害者と高齢者の虐待等について報告を受け、それを調査し、問題の解決を図る公共サービス部門であるが、施設入所措置(placement)部門と密接に関係を図りながら支援を行っている。

(2)利用者への情報提供システムについて

(問5)では利用者がサービスを選択できるように、三つの情報提供システムについて述べている。

1.市町村による利用者に対する積極的な情報提供

2.障害者相談支援事業(市町村生活支援事業・地域療育等支援事業)による情報提供等の推進

3.サービス事業者によるサービスを利用しようとする者に対する情報提供、利用申し込み時における説明、利用契約時における書面の交付

この(問5)に対して全日本手をつなぐ育成会が、「利用者に対する情報提供については、相談支援事業を中心に行われるのか、また地方公共団体が行うのか、その仕組みが不明確である。相談支援事業の位置づけや、そこでのコーディネーターの位置づけ等を明確化することが必要」(注1)とコメントしているのは、まさにそのとおりである。

ここで措置制度の仕組みの[図1]と支援費支給制度の仕組みの[図2]を見れば、[図1]においては、サービス対象者は措置権者である市町村に、まがりなりにも相談するプロセスが想定されているが、[図2]では直接指定事業者に申し込むこととなり、相談のプロセスが表現されていない。つまり、(問5)の回答部分の3.のみで1.と2.が抜けている。

一方、[図3]の介護保険制度の仕組みを見れば、その場合にはまず要介護認定の申請というプロセスが想定されているために、そこで保険者である市町村に相談するというプロセスが介在しうる。つまり、高齢者の介護保険も障害者の支援費支給制度も同じ利用契約制度であるが、その中身はかなり違う。どう考えても、1.と2.の相談システムを組み込んだイメージを展開する必要がある。それがなければ、非常にサービス利用者にとって使い勝手の悪いシステムだということになる。

図1 措置制度の仕組み

拡大図

図2 支援支給方式の仕組み

拡大図

図3 介護保険の仕組み

拡大図

(3)支援費支給決定の手続き

(問7)で明確に表現しているように、居宅生活支援費の支給期間と支給量、および施設訓練等支援費の支給期間と障害程度区分を定める手続きについては、介護保険の介護認定審査会のような新たな審査判定機関を現段階では想定せず、専門的な判定等については既存の更生相談所が行うことを基本としている。

実際、これが介護保険と決定的に異なる点であるが、全国レベルでの統一した仕組みとしての要介護認定機関を現段階で想定していないのは、それを「想定できない」からにほかならない。高齢者の介護保険では可能であるが、障害者の場合にはその要介護要支援審査判定が、技術的に困難だからではない。それができないのは、全国レベルで統一した「支援費支給決定のための新たなる審査判定機関」を設置してしまえば、障害者に介護保険のごとく支援費を受給する権利性を付与してしまう可能性が高いからである。

障害者の支援費支給の決定に当たっての客観的な基準についての(問8)の答えは、次のような非常に曖昧(あいまい)で危険なものである。「市町村は支援費の支給の決定を行うに際し、居宅生活支援費の支給の場合は支給期間と支給量、施設訓練等支援費の場合は支給期間と障害程度区分を定めなければならないが、支給の要否を決定するに当たって、勘案していただく事項は厚生労働省で定めることとされている。障害者に対するサービスの提供は、当該障害者の障害の程度や家族の状況等を総合的に勘案して決定されていることから、支給すべきサービス量等を一義的に導き出せるような基準を提示するのではなく、支給決定に当たって勘案事項を適切に定め、市町村における総合的な判断に資するものとなるよう検討を進めて参りたい」

この表現の意図するところは、要するに支給すべきサービス量等を一義的に導き出せるような介護保険の要介護認定のような客観的な基準は呈示しない。あくまで支給決定に当たって勘案すべき事項を適切に厚生労働省で定めるだけだから、あとはそれを使って市町村が総合的に判断すればよいというものである。

さらに言えば、各市町村の障害者計画がどの程度の数値目標を掲げ、どの程度着実に実行されているかによって、市町村のサービスの質量の格差が歴然とあり、またそれがますますそうなることを前提として、そのサービスの絶対量に規定されて、支援費支給の決定はなされるのだということである。

改正された法文を見ておけば、以下の通りである。

●知的障害者福祉法第15条の6の2

「市町村は、前項の申請が行われた時は、当該申請を行った知的障害者の障害の程度、当該知的障害者の介護を行う者の状況、当該知的障害者の居宅生活支援費の受給の状況、その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする」

第15条の12の2(施設訓練等支援費の支給の要否の決定)

身体障害者福祉法第17条の5の2(居宅生活支援費支給の要否の決定)

第17条の11の2(施設訓練等支援費の支給の要否の決定)

身体障害者福祉法の本文もほぼ同様で、「知的障害者の障害の程度」の部分が「身体障害者の障害の種類及び程度」となっているだけである。

このようにはっきりと法文の中に、介護を行う者の状況等を勘案すると表現されているということは、サービスの絶対量の不足する市町村においては、家族介護者やその他のインフォーマルな介護者がどの程度の介護が可能かが、支援費の支給の決定に影響を与えるということである。つまり支援を要する障害の程度であっても、支援費が支給されないこともあるということだ。このことは、介護保険において、要介護認定を受ければ、家族等の介護の状況にかかわりなく、サービスを受給する権利性が生まれるシステムとは全く違うということである。

私は介護保険のケアマネジメントについて、そもそも要介護認定においてサービス利用者のサービスの必要性の上限を決められているがゆえに、それはサービス利用者もケアマネジャーをも信用しない制度だとかつて述べたことがある。しかし、この障害者支援費支給制度に至っては、もしこの制度にケアマネジメント制度が導入されるとすれば、そもそも利用者の支援計画を利用者とともにプランニングする前から、その本人の家族等の介護状況を市町村が勘案して支援費を決定しているというのであるから、あきれて開いた口がふさがらない。

それではサービス利用者とケアマネジャーは、一体何を決めろというのであろうか。

ならば、支給の決定に対する不服申し立ての仕組みが、次の問題である。

(4)支援費の支給決定内容の不服申し立てについて

これについては(問15)の答えに、次のように書かれている。

「支援費の支給決定に不服のある場合には、行政不服審査法に基づき、支援費の支給決定を行った市町村に対し、支給決定を知った日の翌日から60日以内に異議申し立てを行うことができる。なお支援費の支給に当たっては、上級行政庁はないので、都道府県や国への審査請求や再審査請求はできない」

国が支援費の支給に関する厚生労働省令を出しておきながら、それはあくまでも統一的客観的基準を示すものではなく、勘案事項であり、決定の判断の責任はすべて市町村にあるということらしい。しかし、そうであるとすれば、その示す基準以上には補助金を出さないことによって、実質的にサービスの水準や程度に決定的な影響を与えている国や、専門的な判定を更生相談所において行うことによって、実質的に決定に影響を与えている都道府県の影響力の行使に対する異議申し立て・不服申し立ては、どうすれば可能なのであろうか。

(5)代理受領方式について

(問26)では支援費の支払いについてなぜ利用者本人を通してではなく、施設事業者の代理受領としたのかについて説明している。

それは、障害者本人が一時的にせよ立て替え払いをする必要がなく、かつ施設事業者も費用を確実に取得でき、市町村も一括で支払うほうが効率的であるからとしている。

それに対して、全日本手をつなぐ育成会は次のようにコメントしている。

「本来、本人に支払われるべき支援費が、代理受領とされる法的根拠は如何に。……むしろ理念の実現より便宜的な方法を優先させることが、障害者本人の軽視に繋がるようにも考えられる」

はじめから特定事業者との契約がなされており、そこに支払われるべき支援費を、まずは本人に支払ってそれを本人が指定事業者に支払うのか、それとも指定事業者が代理受領するのかはそれ程大きな問題ではない。その特定の事業者を本当に本人が選んだのか、またそのサービスに対してどれだけ苦情が言えたり、あるいは事業者を取り替えることができるのかが問題である。

実際には(問27)にあるように、市町村が指定することができる、一定基準を満たす基準該当サービスに対する特例居宅生活支援費が、現在のところ代理受領方式ではない点に注目すべきである。

今後、自選ヘルパー方式のような障害者にとってより身近で使いやすいサービス提供について、かなり自由な形でのサービスの利用を可能とするために、直接支払方式が利用できるのであれば、そこには一定の意味が出てくる。

ただし、それは支払方式の問題というよりも、だれが本人のサービス利用計画について決定権を持っているのかにかかっていると言える。アメリカやカナダでもこの部分で、本人の自己決定・自己選択権がどの程度保障されているのかが問題となる。

(6)いわゆる施設訓練等支援費における逓増逓減方式について

(問19)で、その問題について次のように答えている。

「施設の入所期間の長さに応じて、一律に支援費の水準を低下させていくような仕組みは考えていない。しかしながら、地域生活への移行が可能な者が長期間にわたって施設に入所している場合等もあると考えられ、施設が入所者の地域生活への移行に継続的に取り組むことを促す仕組みが重要であると考えている。このため支援費基準の検討に当たっては、今後入所期間との関係を含め、入所者の現状を踏まえた検討を行っていくこととしている」

これに対する育成会のコメントがふるっている。

「地域生活への移行が可能な者が長期間にわたって施設に入所している場合について、障害者本人の地域生活への移行の希望があるならば、その様な支援費の支出は本来違法な支出ではないのか。しかし、このためには安定した地域生活が継続できる本人の所得保障と支援費の設定が必要」

まさにそのとおりである。

この設問自体が、そもそも入所施設に対する厚生労働省の考え方の問題を示すものでしかない。実際にはこの文章だけではない。たとえば(問13)の支援費の支給期間については、障害の程度や介護者の状況等の変化があることもあり、省令が定める期間を超えてはならないとし、その変化の例として、「自立のための能力が高まり、施設入所から地域での生活に移行することが可能となる場合」などと書いてしまっている。しかしこれは、二重の意味で犯罪的である。

まず、介護者の状態の変化が支援費支給の決定に影響を与えることが、あからさまに表現されていることである。さらに、自立のための能力が、訓練等によって一定以上高まることのない者は、一生涯施設で暮らすことが当然であるかのようなニュアンスを、この表現は持っているからである。

バンク・ミケルセンのノーマライゼーションの定義をもう一度思い出してみたいと思う。

「ノーマライゼーションは知的障害者をその障害とともに(障害があっても)受容することであり、彼らに他の市民と同じ生活条件を提供することである」

(7)居宅生活支援費と施設訓練等支援費の問題

最後に、この問題を考えておきたいと思う。

先の育成会のコメントにもあったように、施設ではなく地域で暮らすためには、本人の所得保障と居宅生活支援費が本人の必要に見合って設定されていることが必要不可欠である。

介護保険の最大の失敗は実はそこにあった。介護保険のサービス利用において、施設サービスの利用率が高く、在宅サービスの利用率が低いのは、1割の利用負担の問題も大きいが、何よりもたとえ要介護5と認定されても、その最大限35万8千円の在宅サービス費用では、とても地域で自立生活することなど不可能だからである(厚生労働省もさすがにそのモデルケースで、重い障害をもつ一人暮らしの高齢者を想定できなかった。それは当然であって、要介護5の35万8千円のサービスでは、家族介助者の介助が前提となっており、家族介助者のいない高齢者は、施設入所するしかないからである)。

今後、障害程度区分やサービス支給量が支援費の最大の争点となることは間違いない。その際、忘れてはならないことが二つある。ひとつは、居宅生活支援費における支給量とは何を意味するかである。マンツーマンで、しかも専門的な支援を必要とする重度の障害者を考えれば、支給量が1日のうち何時間の支援が必要かだけであっていいはずはない。必要な支援の内容に見合ったサービスの質と量が必要である。

もうひとつは介護保険の轍(てつ)を踏まずに、障害者に地域サービスと施設サービスの真の選択権を提供することである。

ホームヘルプ・ガイドヘルプやデイアクティビティーそしてグループホーム等のそれぞれの種類ごとに居宅生活支援費を決定する仕組みは、高齢者の介護保険よりも望ましいと言える。あとはそれぞれの質と量と中身である。もちろん現在のように、施設入所者の障害基礎年金だけが年々100万円以上も貯まり続け、グループホームや地域で自立生活をする障害者は、本人の所得や障害基礎年金を使い切っても、なお生活ができないという状況を変えることも、同時に行わねばならない。

(きたのせいいち 桃山学院大学)

(注1)

全日本手をつなぐ育成会のこの資料については、www1.odn.ne.jp/ikuseikai/で見ることができる。