「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2006年10月号

いのちの電話における相談活動

斎藤友紀雄

はじめに

いのちの電話の嚆矢(こうし)は1953年に英国で設置された「サマリタンズ」であるが、わが国では1971年東京で開始された。英国と同じように自殺予防を主な目的としているが、主に電話というメディアで援助することがその基本である。わが国でもすでに全国各地に拡大され、50以上の拠点と、7500人もの訓練を受けた相談員が24時間態勢で相談を受理している。相談総数は全国で年間72万件(2005)に達している。

電話コミュニケーションはその技術的革新とあいまって、飛躍的に増加している。相談は従来面接で行われるのが常識であったが、孤立無援で不安の強い者たちには、電話相談は相互に関係を持ちやすく、優れて援助的なメディアであると広く認識されている。なお東京いのちの電話は一般電話相談、医師ボランティアによる電話医療相談、聴覚言語障害者用のファクシミリ相談及び面接相談(現在休止中だが関係精神医療機関と連携)がある。

電話相談・メール相談はひとつのノーマライゼーション

ノーマライゼーションは、障害者であっても健常者と同じ生活ができるよう可能な限り保障することであるが、常識的には身体障害者の生活上の困難をなくすために居住空間における段差をなくし、一人だけでも移動、生活を可能にすることがまず考えられるが、これは精神障害者についても保障されなければならない。電話相談は自ら来所して相談を受けることが困難な身体障害者ばかりでなく、被害妄想や対人恐怖のため一歩外に出ることもできない精神障害者が、安心してダイヤルができるのであって、これこそノーマライゼーションの一つの形であると思う。

東京いのちの電話では、現在は中断しているが、創立以来30年間(1973―2003)、精神科等の面接室を設置、必要に応じて面接治療を実施してきた。この事業は社会的偏見のゆえに精神科受診をためらっていたか、病識のない患者を治療につなげるには願ってもない手段が電話相談であることを証明した。

1970年代当初、「電話相談は要領を得ない」という理由で、電話相談の設置にはためらいがあった。しかし要領を得ないのはどちらの側であろうか。来なければダメというのは障害者差別につながる。同じことは今日のメール相談についても言える。一部の若者たちは、人と関わるのが不安であり、電話ですらリアルタイムで人と関わるのが苦手である。そこでメールをメディアとして、情緒的な問題を訴えようとする傾向が顕著になりつつある。海外ではすでに10年の歴史があるが、わが国でも東京いのちの電話などで開設に向けて準備が進められている。

もっともメール相談については警戒論が多い。たとえば「ネットにのめり込む彼らの病理性を助長する」といった議論である。確かに病理の助長は避けるべきであろうが、電話相談はこころ病む人にとって親和性が高いというか、とにかく相性がいいのである。もっとも田村毅3)によれば妄想体験のある患者は自我が崩れており、また他者に漏れることに恐怖を覚えているのであって、メールでのコミュニケーションは適さないと言う。しかし、引きこもりなど情緒障害や神経症圏の人たちにメール相談は有効性があることを強調している。

治療ではなく不安を受け止めること

ところで電話相談を利用する人たちはすでに、どこかで相談・治療を受けているにもかかわらず、不安を訴えて来ることが多い。したがって電話相談の役割は、専門的な答えを出すことではなく、じっくりと不安を受け止めることに意味がある。英国の「サマリタンズ」の原則では、相談員の役割は「ビフレンディング」(友だちとなる)であり、積極的傾聴である。従って、特定の治療的な対応やケースワークはしてはならない。

電話相談一般にみられる特徴からすると、その利用者の特徴は、孤立して不安の強い人たちが多いことである。しかもすでに相談機関、治療機関を利用した者たちが多いことを考えると、専門的知識や情報を伝えることよりも不安や悲しみに寄り添うことがより重要である。ただ電話相談は治療的には無構造と呼ばれるが、料金、時間などを無視できるなど規制がなく、対応する側も善意のボランティアであるがために良くも悪くも依存性をつくりやすい。従っていわゆる「常習的通話者」(常連)の形成が容易となり、病理性を助長することにもなりかねないので、この辺は注意の必要がある。

さらに強調したいことは、自殺予防を目標としてはいるが、いのちの電話は救急医療ではないということである。一般ボランティアであれ医師ボランティアであれ、じっくりと耳を傾けて聴く相談のシステムである。医師であれば多少助言はありうるが、基本は傾聴と問題の共有に徹し、診断あるいは治療することでもなく、不安を持つ利用者を全人格的に支えることである。自殺事例であれば、それが優れて自殺予防につながるのである。

いのちの電話における自殺の訴えは、生きるか死ぬかに迷うアピール性の強い性格が特徴である。今手首を切ったという訴えも少なくないが、往々にして直ちに救急車を呼ぶといった対応をしがちである。しかしこれは、死にたい気持ちを行為として表現しているのであって、自殺のそぶりとも自己顕示性の強い自殺行為とも言えよう。従ってその訴えをよく聴かずに、直ちに救急医療につなぐような対応は必ずしもよい結果を生み出すとは言えない。

なお2001年より厚生労働省自殺防止対策事業の一環として、自殺に関する相談事業は補助事業と認められているが、この件に関しては、別途に論じたので参照してほしい2)。

年代別分布と相談内容

初期の頃、電話相談は圧倒的に若い世代で占められていた。35年近くを経た最近の世代別相談の分布はどうであろうか。最大の変化は、10代、20代の若い世代が激減している。その理由は、子どもだけを対象とした他の電話相談が充実したこと、少子化で子どもの人口が減少したこともあるが、若者自身が電話相談になじまなくなったこともあろう。さらに率直に言えば、電話ですらリアルタイムで人と関わることが怖くなったというべきであろうか。

男女別の比率は、30年来一貫して4対6であり、海外でもほぼ同じ傾向である。メディアとしての電話は女性に親和性があり、こころの危機に際して女性はその危機を言語化しやすく、それが女性にとって安全弁になっているのであろう。女性と違って、ことに中高年男性は自分たちの情緒的な問題を訴えるには、電話というコミュニケーションはなじまないのであろう。というよりも面と向かう関係においても、人に相談して自分の問題解決をしようとは考えない。男性は自分の弱さを認めたくない男の見栄にも由来するが、うつ病などの精神疾患についての病識がないか、病識があってもそれを認めない場合が多い。ところが、最近そのような中年男性からの相談が増えているのである。

1977年、10代・20代の若者たちの相談全体に占める比率は女性36.0%、男性56.2%で、男女平均では46.1%と大半を占めていた。ところが、ほぼ30年後の2005年の若者たちの訴えは、女性17.3%、男性20.0%で、男女平均18.7%であり、実に3分の1近くも減少していることになる。10代だけについては男女平均で全体の2.5%でしかない。一方、中高年世代は女性の場合、実に82.7%、男性79.6%であった。かつて若者たちのメディアであった電話が、今や中年世代のコミュニケーションのメディアになったと言えよう。

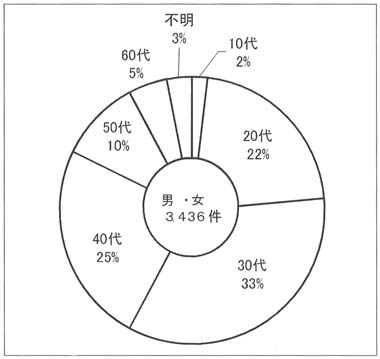

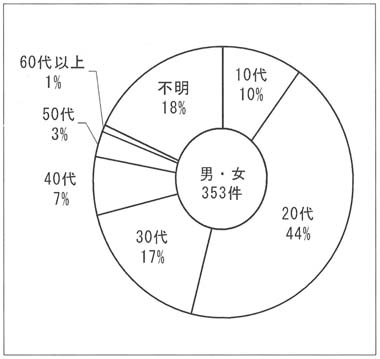

内容については詳細に立ち入ることは避けるが、内容別分布については表1に記した。大きな変化は「人生」と分類されている項目が30年前の2倍に増えていることである。「人生」とはあいまいな分類であるが、生きる意味とか生きがいに関わる訴えが含まれている。孤独・孤立・疎外及び自殺問題がこの中に含まれており、自殺問題に至っては1977年のほぼ10倍であり、中高年を中心に増加している(図1、図2)1)。

表1 東京いのちの電話2004・2005年相談内容別分布

| 男性 | 女性 | 2005年 合計 |

2004年 合計 |

|

|---|---|---|---|---|

| 人生 | 3738 | 4528 | 8266 | 7748 |

| 家族 | 465 | 2905 | 3370 | 3298 |

| 夫婦 | 348 | 1222 | 1570 | 1569 |

| 男女 | 474 | 1019 | 1493 | 1662 |

| 対人関係 | 679 | 2119 | 2798 | 2867 |

| 保険医療 | 2678 | 3664 | 6342 | 5856 |

| 教育 | 93 | 207 | 300 | 320 |

| 性 | 471 | 78 | 549 | 882 |

| 法律他 | 148 | 136 | 284 | 338 |

| 情報提供 | 116 | 179 | 295 | 327 |

| 相談外 | 2700 | 622 | 3322 | 3300 |

| 合計 | 11910 | 16679 | 28589 | 28167 |

図1 2005年「自殺問題」年代別分布(年間相談総数 28,589件)

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

図2 1977年「自殺問題」年代別分布(年間相談総数 24,057件)

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

相談員募集と養成

募集は毎年1回、6回にわたって、こころの問題を考える一般的なテーマに沿って実施される公開講座に出席した受講者の中から、特に電話相談員を志願する者を論文、面接、心理テストなどで、資質のある人を選抜する。さらに2年間に及ぶ研修を終了し、認定を受けて電話相談員としての資格が与えられる。カウンセリングや精神保健に関わる最小限の知的学習は受けるが、研修の中で圧倒的な比率を占めているのは、自己理解・他者理解を深める目的で実施されるいわゆる人間関係研修である。研修目的で構成される小グループの中で起こる出会いの経験を通して、よい人間関係をつくるための気づきを深めていくことが求められている。研修の中では特定の価値観的枠組みの硬い人や、感受性の貧しい人たち、つまり人の話を聴けない受講生たちは、専門家の受講生といえども容赦なく切り捨てられる。また認定後も継続研修への出席が義務づけられている。

(さいとうゆきお 日本いのちの電話連盟常務理事)

日本いのちの電話連盟

http://www.find-j.jp/

(文献)

1) 社会福祉法人いのちの電話:年度報告書、1978年、2006年

2) 斎藤友紀雄:いのちの電話における自殺防止、臨床精神医学、33巻、12号、アークメディア社、2004

3) 田村毅:インターネット・セラピーへの招待、新曜社、2003