「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2009年5月号

地域支援と自立支援協議会の役割

福岡寿

●地域を耕す突破口は「自立支援協議会」

障害のある方を真ん中に、さまざまな関係機関、福祉分野はもちろんのこと、医療・保健・教育・就労、等々が、相互に連携を取りながら、地域での支えるシステムを作っていく。

そして、市町村がその要になっていく。

つまりは、「自立支援協議会」。

一言で言えば、当たり前すぎるぐらい簡単なこと。恐らく、こうした取り組みの大切さに異を唱える人はまずいないと思う。

しかし、実際は、なかなか厄介な営み。

福祉の分野には福祉の、医療の分野には医療の、そして、行政には行政としての踏み越えることのできない枠組みの中で、「密な連携を」とだれもが思いながら、実際は、なかなか取り組んでこられなかったのも事実。

表1は、全国都道府県別の「地域自立支援協議会」の設置状況一覧。100%設置のところから、20%のところまで全国は一様ではない。

しかし、もう、「できない」「必要ない」そういった言い訳のできない状況を迎えつつあることを肌で感じている関係者が増えてきていることも実感する。

表1 都道府県別 地域自立支援協議会の設置状況

| 都道府県 | 市町村数 | 設置済 | 平成20年度設置予定 | 未設置かつ平成20年度設置予定なし | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 180 | 103 | 57.2% | 37 | 20.6% | 40 | 22.2% |

| 青森県 | 40 | 31 | 77.5% | 9 | 22.5% | 0 | 0.0% |

| 岩手県 | 35 | 35 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 宮城県 | 36 | 25 | 69.4% | 10 | 27.8% | 1 | 2.8% |

| 秋田県 | 25 | 20 | 80.0% | 4 | 16.0% | 1 | 4.0% |

| 山形県 | 35 | 13 | 37.1% | 15 | 42.9% | 7 | 20.0% |

| 福島県 | 60 | 12 | 20.0% | 30 | 50.0% | 18 | 30.0% |

| 茨城県 | 44 | 13 | 29.5% | 22 | 50.0% | 9 | 20.5% |

| 栃木県 | 31 | 23 | 74.2% | 6 | 19.4% | 2 | 6.4% |

| 群馬県 | 38 | 38 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 埼玉県 | 70 | 52 | 74.3% | 13 | 18.6% | 5 | 7.1% |

| 千葉県 | 56 | 53 | 94.6% | 1 | 1.8% | 2 | 3.6% |

| 東京都 | 62 | 32 | 51.6% | 4 | 6.5% | 26 | 41.9% |

| 神奈川県 | 33 | 31 | 93.9% | 1 | 3.0% | 1 | 3.1% |

| 新潟県 | 31 | 25 | 80.6% | 4 | 12.9% | 2 | 6.5% |

| 富山県 | 15 | 15 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 石川県 | 19 | 9 | 47.4% | 8 | 42.1% | 2 | 10.5% |

| 福井県 | 17 | 16 | 94.1% | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% |

| 山梨県 | 28 | 12 | 42.9% | 16 | 57.1% | 0 | 0.0% |

| 長野県 | 81 | 81 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 岐阜県 | 42 | 14 | 33.3% | 17 | 40.5% | 11 | 26.2% |

| 静岡県 | 41 | 17 | 41.5% | 8 | 19.5% | 16 | 39.0% |

| 愛知県 | 61 | 56 | 91.8% | 5 | 8.2% | 0 | 0.0% |

| 三重県 | 29 | 20 | 69.0% | 9 | 31.0% | 0 | 0.0% |

| 滋賀県 | 26 | 26 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 京都府 | 26 | 15 | 57.7% | 8 | 30.8% | 3 | 11.5% |

| 大阪府 | 43 | 21 | 48.8% | 10 | 23.3% | 12 | 27.9% |

| 兵庫県 | 41 | 25 | 61.0% | 12 | 29.3% | 4 | 9.7% |

| 奈良県 | 39 | 27 | 69.0% | 7 | 18.0% | 5 | 13.0% |

| 和歌山県 | 30 | 29 | 97.0% | 1 | 3.0% | 0 | 0.0% |

| 鳥取県 | 19 | 19 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 島根県 | 21 | 10 | 48.0% | 10 | 48.0% | 1 | 5.0% |

| 岡山県 | 27 | 27 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 広島県 | 23 | 19 | 83.0% | 4 | 17.0% | 0 | 0.0% |

| 山口県 | 20 | 14 | 70.0% | 4 | 20.0% | 2 | 10.0% |

| 徳島県 | 24 | 16 | 67.0% | 7 | 29.0% | 1 | 4.0% |

| 香川県 | 17 | 17 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 愛媛県 | 20 | 14 | 70.0% | 6 | 30.0% | 0 | 0.0% |

| 高知県 | 34 | 13 | 38.0% | 12 | 35.0% | 9 | 27.0% |

| 福岡県 | 66 | 19 | 29.0% | 17 | 26.0% | 30 | 45.0% |

| 佐賀県 | 20 | 20 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 長崎県 | 23 | 9 | 39.0% | 9 | 39.0% | 5 | 22.0% |

| 熊本県 | 48 | 47 | 98.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.0% |

| 大分県 | 18 | 18 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 宮崎県 | 30 | 8 | 27.0% | 11 | 37.0% | 11 | 37.0% |

| 鹿児島県 | 46 | 10 | 22.0% | 13 | 28.0% | 23 | 50.0% |

| 沖縄県 | 41 | 19 | 46.0% | 15 | 37.0% | 7 | 17.0% |

| 合計 | 1,811 | 1,188 | 66.0% | 366 | 20.0% | 257 | 14.0% |

(厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課調査・平成20年4月1日現在)

●厚生労働省の大キャンペーン

「入所施設からの地域生活移行」「就労に向けての本格的な取り組みを」「発達障害のある子どもたちの支援システム構築を」……

「障害者自立支援法」が目指す、地域での暮らしを絵に描いた餅にしないために、厚生労働省は、この間、全国の先進的という事例を、全国主管課長会議などの場を借りて、そのたびに、「モデルですよ」と喧伝してきた。

しかし、笛吹けどなかなか、思惑通りには地域は動いていかない。

なぜなのか。

理由は一色ではない。しかし、間違いなく、動いている地域、実績を上げている地域では、障害のある方を真ん中に、地域の関係者が、「どうする?」「どうする?」と日常的に集まっている。つまりは、「個別支援会議」、そのエンジンとなる「相談支援体制」の風景がある。

そして、こうした、「個別支援会議」から提起される「地域の抱える課題や取り組むべき宿題」をみんなで話し合って解決していく仕組み、つまりは、「自立支援協議会」が形骸化せずに動き続けている営みがある。

厚生労働省は、平成18年度の後半から、気づき始めた。

そして、「全国主管課長会議」や「市町村セミナー」等の場を得て、機会のあるごとに、「皆さんの地域では、個別支援会議が行われていますか?」「皆さんの市町村では、自立支援協議会が立ち上がりましたか?」とメッセージし続けている。

●「自立支援協議会」強化の取り組みと「障害者自立支援法」改正案

こうした流れを受けて、平成20年には、この「ノーマライゼーション」を発行している「財団法人 日本障害者リハビリテーション協会」が事務局となり、平成19年度厚生労働省の障害保健福祉推進事業の助成金を受けて、全国に「自立支援協議会」を広げていくために、「自立支援協議会の運営マニュアル」(図1)が発刊され、また、平成21年には、モデル地域の事例集の発刊が予定されている。

図1 自立支援協議会の運営マニュアル

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

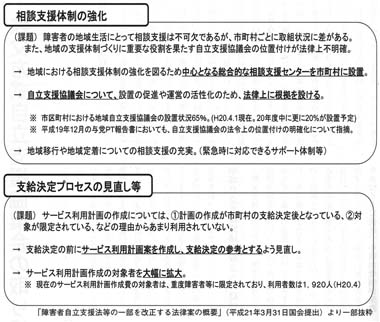

また、「障害者自立支援法」の改正に向けて、図2にあるように、「相談支援の充実」が一つの目玉となっている。

図2 相談支援の充実 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

ポイントとしては、

- 全国に、総合的な相談支援センターを設置していく。

- 自立支援協議会について、法律上に根拠を設ける。

- 平成24年度に向け、すべてのサービス利用者に、サービス利用計画の作成を拡大していく。

こうしたことが、改正の柱として上げられている。

●あまたある「協議会」の一つとして埋没しないために

「障害者施策推進協議会」、高齢介護分野での「包括支援センター協議会」、児童分野の「要保護児童対策協議会」、特別支援教育分野の「特別支援教育連携協議会」、こうした協議会ばやりの中、この「自立支援協議会」を形骸化し、埋没させることなく取り組める地域か否かが、ノーマライゼーション可能な地域か否かを占う大切な試金石になるといえる。

(ふくおかひさし 長野県障害者相談支援体制整備特別アドバイザー)

自立支援協議会の運営マニュアル

問い合わせ(養成研修課)

電話:03-3204-3611 ・ FAX:03-3232-3621