「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2009年5月号

障害種別を越えた地域療育

~障害乳幼児の発達保障システム・ネットワークづくり~

大迫より子

1 はじめに

鹿児島子ども療育センター(以下、療育センター)が誕生して25年が経過した。当時の状況を少し振り返ると、当時は「療育」という言葉すらあまり知られず、障害乳幼児が地域で育つといっても、その支援の場すら保障されておらず、1980年代前半の鹿児島の障害をもつ子どもの親御さんたちは、わが子の療育の場を求めて歩き回り疲れ果てていた。

そうした状況の中、「真に障害をもつ子どもや親の立場に立った早期療育の場を」という願いの下、障害乳幼児の療育の場が1984年4月にスタートした。この取り組みは、親の方々をはじめ乳幼児保育研究者や発達相談員など多くの人々の賛同を得、1年後には「鹿児島子ども療育センターをつくる会」へと発展し、その後は療育実践・研究・運動が一体となって取り組みを展開していった。行政の事業認可が下りたのは、10年後の1993年10月だった。

現在では、離島・僻地の多い鹿児島であるが、屋久島や奄美大島など33か所もの療育の場が誕生している。ここまで療育の場づくりが進んだ背景には、民間レベルでの療育実践と併せ、当事者としての親の運動の組織化や小児科医師や保健師、研究者、心理職などからなる自主的な療育研究会の取り組みの成果を踏まえ、県行政レベルが実態調査及びモデル事業を実施、その後、小規模通園事業制度の創設へとつながったことがあげられる。

2 子育てがほんの少し楽しくなりました!

2008年4月、子ども家庭支援センター「みらい」が誕生した。これまでの懸案の一つであった2歳以前からの親子への支援と、障害児の学童保育をぜひ!という親の声を同時に実現する形で誕生した。鹿児島では周産期医療が進んでおり、出生体重300グラム台の生命が助かるようになっている。生命を救うだけではなく、その後の人生をも輝かそう!さらには、発達障害の子どもの早期対応を意識して、1歳半健診後、子育てがもっとも大変になる頃、しつけの問題も考え、2歳以前からの親子への支援が10年前から始まってはいた。

昨年4月に誕生した「みらい」の利用者だった母親たちは、療育センター入園の際、“子育てが不安でたまらなかったときに「みらい」との出会いがあり救われた。やっと子どもがかわいいと思えるようになり、子育てが少し楽しくなってきた”と涙ながらに語ってくれた。「みらい」には、超早期療育ということもあり、極小未熟児をはじめダウン症、軽い脳性マヒ、発達障害の疑い、聴覚障害などをもつ親子が通っている。療育1年が経過した「みらい」では、子どもたちも着実に体力をつけ、人との関わりも遊びも少しずつ楽しめるようになり、笑顔が増えてきたと親の方々が語ってくれた。

このようなことから、子育て支援の本当の機能は、子どもを出産してすぐからの支援や、それぞれの段階での子育てのアドバイスや子育てしやすい環境づくりにあるのだと思う。早期の段階で親が子育ての安心感を持てれば、もっと子どもたちも安心して育っていけるだろう。たくさんの人たちにこのような場を提供できたらと思う。

今、療育センターには、「みらい」を経過して入園してくる3歳以上の療育継続児や発達障害やダウン症など、発達の遅れのある子どもと親の46人が利用している。

3 どんな子どもにも療育の場を

(1)超早期療育児“さくらちゃん”からの学び

療育センターが取り組みを始めた1985年頃の早期療育第1号は、障害の発見が早いダウン症の障害をもつ、さくらちゃんという女の子である。その経験が、子どもの年齢や発達段階に応じた取り組み、親の子育て支援など、さまざまな支援を生み出す上でも大きな学びになっていった。生後2か月といっても、まだ眠りと目覚めが分化しておらず、子どもの方は眠っていることが多かったことを覚えている。むしろこの段階は、母親の方の精神衛生面を考慮した支援が大切で、母親が子育ての見通しを持てるようにする必要があった。

(2)子どもの発達的変化が周りを変える

この事例の後、次々に低年齢のダウン症の子どもや極小未熟児(視覚障害)、聴覚障害、脳性小児マヒ、自閉症などの事例と出会うこととなった。聴覚障害の子どもとの出会いも多くあったが、市内に聾学校もあったことから、聾学校と併用する形で療育を受けていた。障害特有の困難性はあるものの、2歳ぐらいまでの時期は、すべての子どもが基本的な生活の力、人へ向かう力の獲得が重要であることから、療育の場では、個別的な対応とともに、小集団での感覚・運動的な遊びを中心に、人と関わる力や生活の力の獲得を促していった。

肢体不自由(脳性マヒや精神運動発達遅滞など)の子どもについては、肢体不自由の通園施設がなかったために訓練機関に通いながら療育を受けることになり、障害の重い子どもほどあちこちと医療機関や訓練機関を駆け回るという矛盾があった。生活リズムをつくる時期にあちこちと通わなければならず、親も子も負担が大きかったことに胸を痛めてきた。

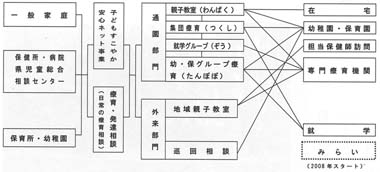

このように療育センターでは、目の前の子どもの発達的変化や親の方々の子育ての頑張りを目の当たりにしながら、療育実践の意味や重要性、さらには、さまざまな事例の成果を基に、発達援助の系統性や子どもの可能性の素晴らしさや課題を社会的に明らかにしていった。0歳からの障害のある子どもの日常的な療育の場がどこにもなかったことから、どんな障害のある子どもも受け止めてきた。実践的には、子どもの障害や生活・発達状況に合わせ、個別療育や親子教室、集団療育などの取り組みを進めながら、0歳からの親子への支援と3歳以上の子どもへの小集団療育、発達障害児へのグループ療育など、0歳から就学までの系統的な発達支援として発達援助システムづくりを進めてきた(図1、図2)。

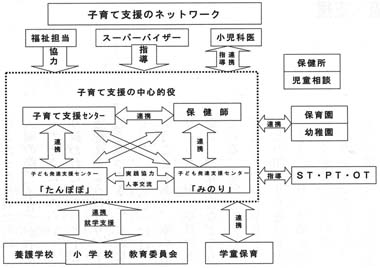

この成果を基に、県内各地の療育の場づくりと療育支援を手掛けてきたが、最近では、大口市(合併後、伊佐市)の早期療育・子育て支援ネットワークが注目されている。

図1 鹿児島子ども療育センターの発達援助のシステム(1989年スタート) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

図2 大口市子育て支援ネットワーク (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

4 さいごに

筆者がスーパーバイザーとして関わっている大口市などでは、人口規模の小さい市町村の必然性でもあるが、どんな重度の子どもも発達障害の子どもも低年齢の子どもも、すべてを受け入れて進めてきた。財政問題を抱えながらも市側は看護職を配置したり、地域療育等支援事業の施設支援で専門職の活用を促すなどさまざまな工夫があった。中でも、市長の“療育は義務教育と同じであり無償である”という理念は、親たちはもちろんのこと、関わる人すべてを励まし、取り組みを一層前進させた。

今後の課題としては、療育センターや大口市のように、全国の先進的な通園施設の療育実践に学びながら、これまで通園施設が大切にしてきた毎日通園の保障や療育内容、地域療育システムづくりなどを、それぞれの地域で検討しながら、財政面の心配をすることなく十分な職員配置で行われることが大切である。

今回の自立支援法見直しで、児童デイサービスの一元化や保育所の活用が打ち出されているが、障害種別を「一元化」した場合、施設の最低基準のあり方を明確にしていく必要性がある。虐待・いじめ・子育て不安、子育ちなども大きな問題になってきている今、保育所との連携も一層大切であるが、それぞれの地域の療育・子育て支援システムの中での位置づけを明確にしながら、関係行政・現場職員との連携・職員研修などを充実させながら地域の問題を共有化していく必要がある。大口市のような地域療育・子育て支援ネットワークが、鹿児島県内のどの町にも同じように生かされながら、その町独自の取り組みが展開されていくことを願っている。

(おおさこよりこ 鹿児島子ども療育センター)