「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2010年2月号

総合リハにおける工学分野の課題

山内繁

本稿では総合リハビリテーションの中で工学分野の果たしてきた役割と経緯、今後の課題についてまとめる。主として歴史的経過に沿って概観するが、時代とともに変遷してきた役割の変遷に着目したいためである。

1 身体障害者福祉法と補装具の給付制度

1949年に身体障害者福祉法が制定されたとき、最初に定められたサービスは身体障害者手帳、訪問診査、更生相談、補装具の給付および身体障害者更生援護施設、身体障害者更生相談所、身体障害者授産施設の設置であった。更生医療の給付は1954年の改正によって始まった。補装具の給付は障害者福祉の制度の最初から制度に組み込まれており、当時のリハビリテーションにおける中心的な役割を果たしていた。

このことは当時の記録によってもうかがうことができる。たとえば、1957年の社会福祉年報1)はこの年の身体障害者福祉の記録として、補装具の給付・修理が3.6万件で1.6億円を支出し、旅客運賃割引証の交付が99万件であったと記録している。これ以外には施設の設置件数しか記録がないところをみると、補装具の給付の意義が推察されよう。これは、身体障害者福祉法が職業復帰を目的としたリハビリテーションに主眼があったという事情によっていると思われる。

2 福祉機器への関心の高まり

1970年代に入ると給付制度における補装具の重要性は低下したが、それに対して福祉機器への関心が高まってきた。浴槽や便器が日常生活用具として給付が始まったのが1969年、国際福祉機器展(HCR)が「社会福祉施設の近代化機器展」として開催されたのは1974年である。このときの主要な関心は福祉施設における職員の省力化にあり、施設の近代化を目的としたものであったが、第2回からは介護の支援に加えて在宅を含む高齢者、障害者の日常生活の自立のための機器へと拡大された。利用者の機能不全を補償するための補装具にとどまらず、日常生活の自立を支えるための福祉機器を意識するようになったものであり、また、総合リハビリテーションの中で日常生活の中でのニーズが意識されるようになったためであろう。

「福祉機器」の用語が最初に登場したのも、1975年の昭和50年度厚生省心身障害研究報告書「福祉機器の開発普及に関する研究」であった。

この背景には、1968年から開始されたサリドマイド児用前腕義手開発があろう。これを契機として1969年には労災義肢センター、1970年には国立身体障害センター補装具研究所、1971年には東京都補装具研究所が設立され、リハビリテーションの領域に工学が本格的に参画を始めたのである。なお、これは1971年にアメリカで初めてのリハビリテーション工学センターがランチョ・ロス・アミーゴス・リハビリテーションセンターに設置されたのと軌を一にしたものであった。

総合リハビリテーション研究大会が開始された1977年には工学関連分野はこのような状況にあり、福祉機器が市民権を得、リハビリテーションに工学的手法が導入され始めた時期であった。もっぱら物質と機械を相手にしてきた工学においては人を対象にすることは初めての経験であり、さまざまな試行錯誤が繰り返された。工学分野からリハビリテーション領域への新規参入は現在でも続いており、工学としての立ち位置に関する混乱は今に至るも続いている。

これに関して基本的な観点をまとめておくと、まず、医学的リハビリテーションは他の医療の臨床部門において治療に手を尽くした後で残った身体構造、身体機能に関する問題を訓練や機器の使用によって解決しようとする。社会的リハビリテーションは、活動と参加のための問題を訓練や環境整備によって解決しようとする。総合リハビリテーションにおける工学の立ち位置は、これらの部門からの要請に対して機器の形で物質化した手段を提供することにある。つまり、工学は機器によって解決できる手段を提供する立場にある。

伝統的な工学分野は、それ自身の内的論理によって新たな技術シーズを産み出すことによって技術革新を推進してきた。そこで、無前提に想定されてきたのは大量生産による低価格化を実現する市場構造であり、それを基にした生産システムである。ところが、障害者の日常生活を支援する機器には特定の障害者だけが必要とし、人手による適合を必要とするものが多い。この種のものは大量生産による低価格化と市場の拡大を望むことはできない。伝統的な工学の世界で育った技術者が最初に直面するのは、このような「壁」である。しかし、これを克服することなくしては総合リハビリテーションに参画することはおぼつかない。

3 工学的アプローチの展開

1980年代後半から工学からの参画が本格化したのは、マイクロコンピュータの普及に始まり、パソコンの発展と普及が本格化した時期に当たっている。このために、それまでは不可能であったコミュニケーション関連の支援が可能になり、制御系もコンピュータ制御が普通になった。このように、情報制御技術を核として、新たな技術革新の展開によって工学的アプローチがリハビリテーションを担う一分野として独自の価値を持つと見なされるようになってきた。

次々に新しい機器が発表され、それが人々を驚かせるようになった。工学分野での競争原理の導入によってより高度な機器が開発された。より高度な機器の開発へと、期待は次々にふくらんでいった。HCRの参加者は毎年増加していった。

この観点から印象深かったのは、2003年のHCRであった。この年には、ジョンソン・アンド・ジョンソン社からいわば車いすロボットともいえるiBOTが出展され、マスコミを含めて注目を集めた。実は、iBOTと並んで重要な製品がオランダから出展されていた。それは、当時MANUSと呼ばれていたオランダのリハビリテーション研究所であるIRVで開発されたロボットアームである。確か、IRVからExact Dynamics社に技術移転され、商品化された直後であったと思う。いずれの機器も350万円程度の価格がつけられていたと記憶する。

4 介護保険とアクセシブルデザイン

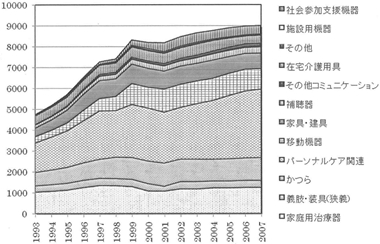

以上のように、工学分野は順調に発展しているように見えていたのであるが、2000年を過ぎるあたりから徐々にかげりが見え始め、2005年を過ぎるあたりから顕在化してきた。図に、わが国の福祉機器産業の市場規模の推移を示す。2000年までは年率8%程度で成長してきたものが、2000年を過ぎると成長率にして1%を割る状態が続いている。2000年に介護保険が始まったときには福祉用具貸与によって普及が進み、市場も拡大すると期待された。

図 福祉機器産業の市場規模(データ:日本福祉用具・生活支援用具協会)

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

実際に起こったことは、レンタル制度によって機器のリサイクルのメカニズムが確立したために、実効的な需要が減少したものと思われる。2006年に要支援レベルの利用者に対する介護ベッドの貸与の制限に際して貸しはがしが行われ、ピーク時の70万台から48万台まで落ち込んだ。このため、介護ベッドのメーカーや貸与事業者の財務体質は著しい痛手を受けた。ほとんど同時に起こったのが、支援費制度と障害者自立支援法に際して、小泉内閣改革における福祉コストの削減による混乱であった。このために、関連事業者の経営は二重の打撃を受けたのが現状である。

2003年に人々を驚かせたiBOTは2008年に販売を中止、現在のユーザーへのサービスも2013年に停止することを発表した。一方、Exact Dynamics社はEU政府の強力な支援のもとにコストの削減努力の結果、MANUSの改良版としてiARMを2008年から発売している。ほとんど同時に発売を開始したハイテク機器の経過として興味深いものがある。iARMが市場で持続可能であるかどうか、今後のハイテク機器の研究開発戦略に与える影響は大きい。

このように、工学分野は21世紀に入ってにわかに活力が低下したように見える。昨年は、HCRの出展者も参加者も大幅に減少した。福祉機器産業のみならず学会活動においてもかつての活力は感じられない。また、日本だけでなく欧米でも学会への参加者は減少気味であり、毎年3月にロサンゼルス空港のホテルで開催されてきたCSUNカンファレンスも参加者の減少のために、本年はサンディエゴで開催することになっている。

こうなった一つの原因は、工学アプローチに固執したために高価で普及が困難な機器が注目を集めすぎたこと、パソコンなどによって簡単にできることは出来上がってしまったことなどが指摘されるが、ゼロから1になったときの驚きに比べると、1から3になってもあまり驚くことはないとの見方もある。

今世紀に入って、この分野に混乱をもたらせたもう一つの要因として、工学分野から新しい研究者が参入するにつれて、工学的アプローチだけでシーズが開発されるとの思い込みが強すぎて、「ニーズが分からない」との苦情が持ち込まれるようになった。甚だしい場合には、頭だけで考えた機器を「利用者が使おうとしない」とこぼす研究者もでてきた。

新規参入の研究者にとっては無理からぬことではあるが、このような誤解も、総合リハビリテーションの取り組みが一般には理解されていないためかもしれない。

将来に向けての課題としては、リハビリテーション訓練、介護労働の支援などが指摘されている。これらは工学だけで開発しても意味がない。それぞれの現場における最新の知見と工学的アプローチの共同作業によることが必要である。これは、総合リハビリテーションの枠組みが不可欠であることを示している。

最後に、アクセシブルデザインについて補足しておきたい。これはISO/IECガイド712)で定義されたもので、機能に制限のある人々に合わせた設計として、1.可能な限り多くの人々によって利用可能な設計、2.操作部の改造を可能とする、3.特別のニーズに対応した製品との相互接続を可能とする方法を採用すべきである、とされている。昨年秋に、ISOの173専門委員会にアクセシブルデザインの分科委員会を設置すること、日本が幹事国を引き受けるとの日本の提案について投票があり、年末に採択の決定がなされた。この分野で、日本の責任が今後重大になると思われる。

(やまうちしげる 早稲田大学人間科学学術院特任教授)

【文献】

1)The Social Welfare Statistics Annual Report of Japan, p. 13, Ministry of Welfare, 1957.

2)ISO/IEC Guide 71:2001, Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities. (JIS Z 8071:2003、高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針)