生活不活発病に気をつけよう

大川弥生

元(独)国立長寿医療研究センター 生活機能賦活研究部 部長

*現在の連絡先:

E-mail yyy-okawa@biz.nifty.jp

<コピー・引用の場合はご連絡下さい>

地震・水害等の災害の後には、特に高齢者や障害のある人*では、生活不活発病になりやすくなります。

これは予防できるものです。しかしそれには、ご本人だけでなく、地域の方々やボランティアなどの支援者の方々も一緒に、工夫や支援をすることが大事です。

1.生活不活発病とは

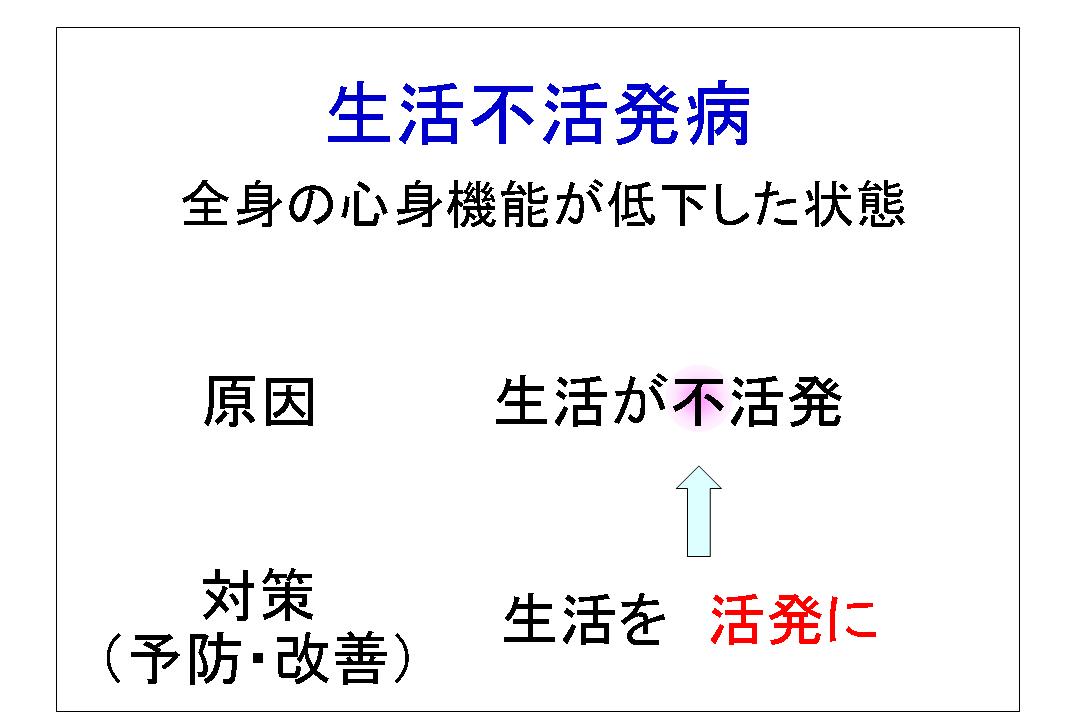

生活不活発病は、まさにその文字が示すように、「"生活"が"不活発"」になることで全身の機能が低下する病気です。(図1)

図1

「動かないと体がなまる、弱る」というのはいわば常識ですが、高齢者や障害のある人では特にそれが起こりやすいのです。

また災害のときにも起こりやすいものです。これは避難所を利用した人だけではなく、在宅生活を送っている場合でも生じてきます。

2.生活不活発病の症状:日常生活上の動作の不自由が早く出現

生活不活発病は、全身のあらゆる機能が低下するものです(表1)。

この表にあるたくさんの症状(心身機能低下)が、同時に少しずつ起こってきます。それらの総合的な影響で、まず、全身を使って行うこと、つまり、歩いたり、立ち上がったり、段を上ったり、そのほかのさまざまな日常の生活上の動作(「活動」)がやりにくくなったり、疲れやすくなったりしてきます。ですから、「この表にある症状のうちはっきりしたものがないから、まだ生活不活発病にはなっていない」と安心してはいけません。

表1 生活不活発病の症状(心身機能低下)

| I.全身に影響するもの | Ⅱ.体の一部に起こるもの | Ⅲ.精神や神経の働きに起こるもの |

|---|---|---|

| 1.心肺機能低下 2.起立性低血圧 3.消化器機能低下 a.食欲不振 b.便秘 4.尿量の増加 →血液量の減少 (脱水) |

1.関節拘縮 2.廃用性筋萎縮・筋力低下 3.廃用性骨萎縮 4.皮膚萎縮 (短縮) 5.褥瘡 6.静脈血栓症 →肺塞栓症 |

1.うつ状態 2.知的活動低下 3.周囲への無関心 4.自律神経不安定 5.姿勢・運動 調節機能低下 |

3.予防が大事:一日の生活全体を活発に

生活不活発病は予防できるし、一旦起こっても回復させることができるものです。

予防と回復の上でのポイントは、生活が不活発になって起こるものなのですから、その逆に「1日の生活(全体)を活発化する」ことです。

一日の暮らし方全体が大事なのです。体操や運動をするだけでは十分でありません。そもそも特定の時間だけに限られた対応では不十分なのです。

また「とにかくなるべく動くように」という、ご本人の努力だけにまかせるものでもありません。周りも一緒に工夫や支援が必要です。

4.早期発見・早期対応:生活不活発病チェックリストの活用

生活不活発病の早期発見・早期対応のために、「生活不活発病チェックリスト」(リンク)があります。対応すべき内容や緊急度の発見にも役立ちます。

5.生活が不活発になる理由

災害後に生活が不活発になるのは、「動きたいのに動けない」理由が、たくさんあるためです。

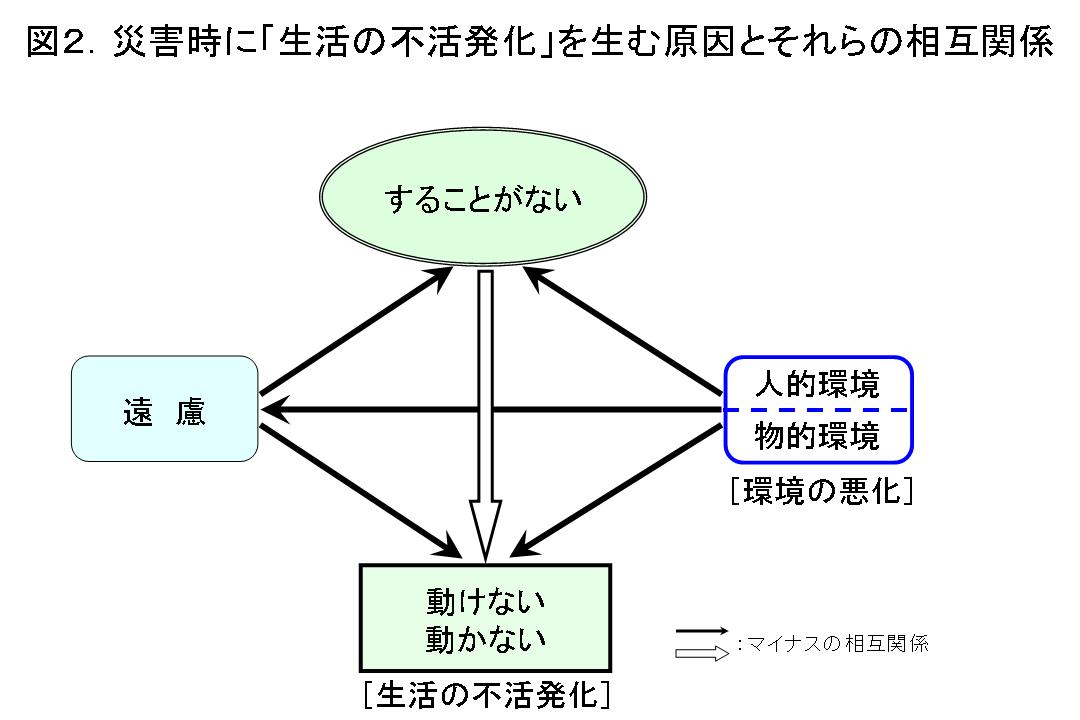

「動けない・動かない」主な理由は、大きく「することがない」、「遠慮」、「環境の悪化」の3つに分けることができます。それらは互いに関係しあい、図2の矢印で示したように、互いに促進しあう相互作用があります。

図2.災害時に「生活の不活発化」を生む原因とそれらの相互関係

生活の不活発になる主な理由

|

1.することがない

|

|

2.遠慮して(遠慮させられて)

|

|

3.環境の変化

|

6.生活不活発病の悪循環

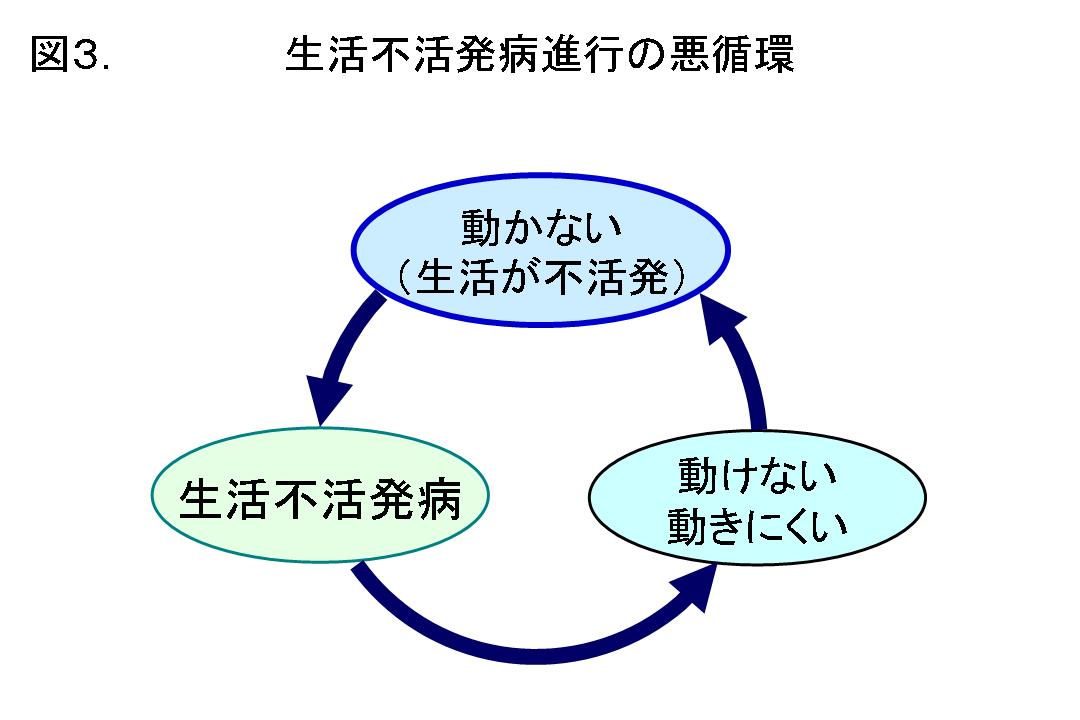

生活不活発病は、その発端は小さいように見えても、放置しておけばどんどん進行していきます。

図4のように「動きにくいから動かない」→「そのために生活不活発病が起る」→「そのためますます動きにくくなる」という、「悪循環」が起るからです(図3)。

このような悪循環の存在は、生活不活発病を初期段階のうちに発見し、予防・回復をはかることの重要性を示しています。

図3.生活不活発病進行の悪循環

参考資料

- 大川弥生:「動かない」と人は病む;生活不活発病とは何か」

講談社現代新書 (講談社),2013

- 生活不活発病啓発チラシ

みんなで「生活不活発病」の予防を!

みんなで「生活不活発病」の予防を!:九州北部豪雨用 - 生活不活発病啓発ポスター

みんなで「生活不活発病」の予防を!

みんなで「生活不活発病」の予防を!:九州北部豪雨用 -

生活不活発病チェックリスト

生活不活発病チェックリスト:九州北部豪雨用 - 生活機能低下予防マニュアル;生活不活発病を防ごう