インフォーマルサービス、保健医療、教育、就労等を含めた障害者の地域生活設計・支援を適切に行うためには、サービス利用計画作成費の対象者に限らず、相談支援事業者が軸となり的確にニーズを把握し、ケアプランを作成し、サービスにつなぐことが必要となる。しかし、現状では、この相談支援事業者の業務が市町村の支給決定プロセスと十分連動していないため、相談支援の効果がサービス利用に十分反映されていない。

インフォーマルサービス、保健医療、教育、就労等を含めた障害者の地域生活設計・支援を適切に行うためには、サービス利用計画作成費の対象者に限らず、相談支援事業者が軸となり的確にニーズを把握し、ケアプランを作成し、サービスにつなぐことが必要となる。しかし、現状では、この相談支援事業者の業務が市町村の支給決定プロセスと十分連動していないため、相談支援の効果がサービス利用に十分反映されていない。

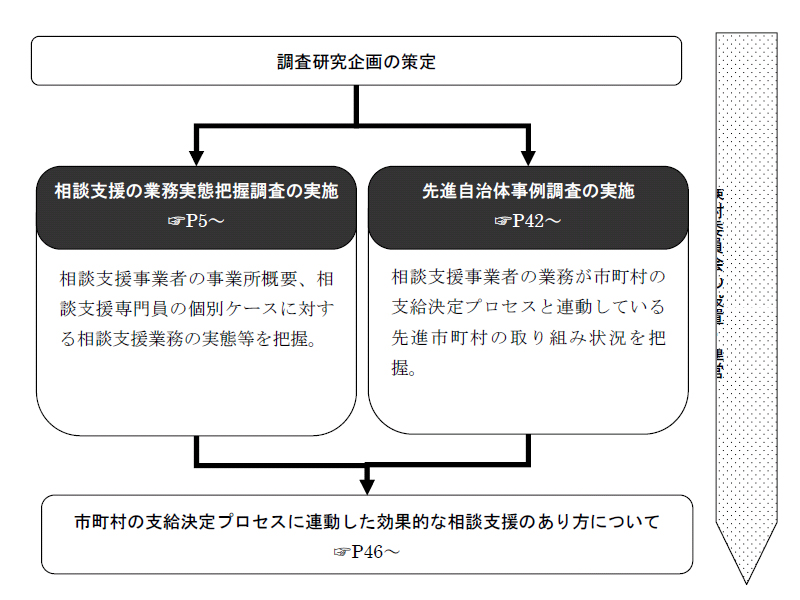

本研究の概要と実施経過は以下のとおりである。

調査研究企画、調査結果分析を行う委員会を設置した。委員会は、職能団体、相談支援において先駆的な取り組みを行っている相談支援事業者、市町村担当者等により構成した。

図表1-2 委員名簿

【委員】| 氏名 | 所属等 |

| 門屋 充郎 | NPO 法人十勝障がい者支援センター理事長 |

| 坂本 洋一 | 和洋女子大学家政学部生活環境学科教授 |

| ◎野中 猛 | 日本福祉大学社会福祉学部教授 |

| 福岡 寿 | 北信圏域障害者生活支援センター所長 |

| 宮田 広善 | 姫路市総合福祉通園センター所長 |

| 山口 和彦 | 東松山市教育部教育総務課課長補佐 |

| 氏名 | 所属等 |

| 黒岩 嘉弘 | 厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課課長補佐(~H20.7) |

| 関口 彰 | 〃 課長補佐(H20.7~) |

| 茅根 孝雄 | 〃 障害福祉専門官 |

| 武田 牧子 | 〃 地域移行支援専 |

| 高原 信幸 | 〃 障害福祉専門官 |

| 松山 政司 | 〃 相談支援係長 |

| 太田 栄里 | 〃 相談支援係 |

【事務局】

| 氏名 | 所属等 |

| 橋本 政彦 | 三菱総合研究所人間・生活研究本部ヒューマン・ケア研究グループ 主任研究員 |

| 高森 裕子 | 〃 研究員 |

今後、相談支援事業者の業務と市町村支給決定プロセスとを連動させ、サービス利用計画作成 費対象者に限らず全ケースについて相談支援を実施した場合、どの程度の業務が発生し、どの程 度の規模の人的体制が必要となるか検討する際の基礎資料とするため、相談支援事業所における 1 ケースあたりの業務量を把握する調査を実施した。

図表1-3 調査対象・内容・回収状況

○地域性、障害種別に配慮して協力依頼した42 の相談支援事業所から以下の回答を得た。

| 調査票 | 記入者 | 記入部数 | 調査項目 | 回収数 |

| ①タイムスタディ調査票 | 相談支援専門員全員 | 専門員1 人につき1 部 | 12/1(月)~12/26(金)の4 週間の相談支援専門員の業務実態を把握。(20 個程度の業務コードに沿って、10 分単位で相談支援専門員が自記) | 230 件 |

| ② 事業所調査票 | 管理者 | 管理者1 事業所につき1部 | 事業所の経営主体、委託・指定の区分、担当ケース数、職員体制等を把握。 | 42 件 |

| ③ ケース調査票 | ケースを担当する相談支援専門員 | 1 ケースにつき1部※貴事業所で5~10 件選定 | ケースの基本属性(年齢、障害種別、障害程度区分等)、利用しているサービス、相談支援の実施状況等を把 握。 | 238 件 |

相談支援事業者の業務と市町村支給決定プロセスとを連動させることの効果を明らかにするとともに、そのような仕組みを全国に普及させるために必要な方策を提示するための一貫として、既にそのような取組みを始めている先進自治体でどのような工夫が行われているか把握するために事例調査を行った。

| 調査対象 | 調査方法 |

| 愛知県豊田市 | 訪問ヒアリング調査 |

| 兵庫県西宮市 | 訪問ヒアリング調査 |

| 長野県長野市 | 書面調査 |

| 大阪府大阪市 | 書面調査 |

相談支援の業務実態把握調査、先進自治体事例調査の結果を踏まえ、サービス利用計画作成費の対象者に限らず、介護給付、自立支援給付、地域生活支援事業に関する市町村の支給決定プロセス(特に暫定ケアプラン作成)に指定相談支援事業者による相談支援を明確に位置づける場合、どの程度の人員が必要となるか、またそのためにどのような仕組みの整備が必要となるかを検討した。