アスペルガー症候群と自閉症:成功のための方策

ブレンダ・スミス・マイルズ博士

カンザス大学準教授 bmyles@ku.edu

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 備考 | 英語版:原文 |

アスペルガー症候群及び自閉症(ASD)の子どものニーズは、一人一人異なっている。そのため、このような子どもに対する教育活動の選択においては、個々の生徒に目を向けることが重要である。ここでは、一般的で多種多様な行動に適用でき、また家庭や学校などの様々な環境において実施できる3つの方策について考察する。

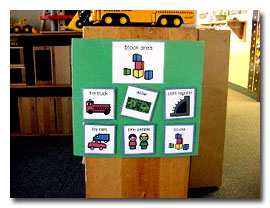

視覚的支援

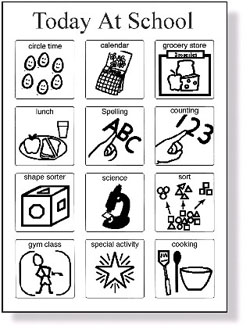

ASDの生徒は、聴覚による情報よりも視覚による情報の方が能率的に処理できるので、教育的な情報は視覚に訴える形式で提供されるべきである。視覚的支援によって、ASDの生徒が経験する不安や、組織的な活動及び問題解決などにまつわる困難は、ある程度解決できる。視覚的支援には、視覚的な予定表及び図表によるまとめから、選択を容易にするのに役立つ、課題を示したカードや絵に至るまで、幅広い教材が含まれる。視覚的支援はまた、会話を開始したり、継続したり、話題を転換したりする際にも役立てられる。例えば、その日に子どもがやらなければならない活動を、視覚的な補助教材を使ってリストアップすることができる。(a)活動の中でどのような段階を経て仕上げていかなければならないかを子どもに説明するために、(b)放課後、或いは週末にする活動を子どもが選ぶのを助けるために、(c)学校でしたことを子どもが親に話すのを助けるために、(d)その日の学校の勉強を確認するために、そして(e)学校のどこに何があるかを子どもが理解するのを助けるために使われる、など様々な目的で視覚的支援を実施している。以下に具体的な方法を示す。

| 1.視覚的支援とは? | |

| 児童がその日の行事及び活動の経過をたどれるよう支援する。同時に、生徒が時間と場所の流れを理解できるよう支援する。 * 視覚障害のある人に対しては、視覚的支援は実際には触覚的援助となる。 |

|

| 視覚及び聴覚の注意をそらすものを最小限にする。 期待されていることを確認する。 言語処理に問題があることに配慮する。 自己決定を支援する。 |

|

| 2.環境を整える | |

| 活動場所がはっきりとわかるように家具を配置する。 教材やその収納場所にラベルを付ける。 個人の領域の境界をはっきり定める。すなわち、おやつのとき食器の下に敷くマットをおく場所や個人的な居場所など。 |

|

| 3.作業場所を整える | |

|

|

| 4.日課を設ける | |

| 絵で示した毎日の予定表 教室での仕事表 人の居場所を示した図 家庭/学校の見取り図 活動をやり終えるための手順を示した絵 |

|

| 5.場面転換の支援 | |

| 整列の際役立つように、床にテープを貼って線を作る。 自分の写真や名札をもって、次の活動に移る。 タイマーや時計を利用する ― 活動が何時終わるかがはっきりする。 |

|

| 6.概念を教える | |

| 実物を使い、実際に操作させる。 分別箱(大きさ別、色別、数別)を利用する。 写真や実物を種類別に表にする。 言語習得を促進するため、似通った商品を利用する。 All goneゲーム(コンピューターゲーム) チョイスボード |

|

プライミング(予備知識の提供)

ASDの生徒のほとんどは、変化と新しい環境に対し、不安になったり混乱したりして苦労する。そこで、変化や新しい環境に伴う不安を減らすために予備知識を与える。これは大人が活動について前もって教えてやる方法である。教師或いは親は、生徒にその日1日の活動の全て、或いは一つについて、あらかじめ伝えておく。予備知識を提供する際は、実際使われる予定の教材を生徒と共に見ていく。これには、ざっと本に目を通したりテストを行ったりすること、或いは生徒に最終的な出来上がりのサンプルを見せたりすることも含まれる。プライミングは簡単に行うことができ、またわずかな時間ですむ。例えば、児童が学校に到着したときに、短い時間をとって、担任教師が活動をリストアップした視覚的な予定表を見せ、やらなければならないワークシートや課題を全て簡単に説明するのである。これは通常10分から15分で終わる。これによって教師は児童に課題のやり方を教えるのではなく、活動の下見をさせるのである。児童によっては、1日に2度、予備知識を与える必要が生じてくるかもしれない。つまり、朝に一度と、昼食後にもう一度である。なぜなら、このような児童は全ての活動について一度に説明されると、非常に混乱してしまうからである。以下に具体的な方法を示す。

| 1.プライミングとは? | ||||||||||||

| 児童が困難を抱えやすい情報又は活動について前もって教えておくこと。 | ||||||||||||

| 2.目的 | ||||||||||||

| 能力を高めるため 児童を教材に慣れさせるため フラストレーションや不安を減らすため 生徒に探求心を持たせるため |

||||||||||||

| 3.誰が予備知識を与えるか | ||||||||||||

| 児童とともに活動する人なら誰でもよい | ||||||||||||

| 親 教師 ボランティア 教師のアシスタント 心理学者 言語療法士 |

||||||||||||

| 4.予備知識の与え方 | ||||||||||||

| 日課にする。 常に簡潔に行う。 適切な雰囲気を作る。 予備知識を与える目的を忘れない。 |

||||||||||||

| 5.予備知識を与える活動の例 | ||||||||||||

| 教材を調べる。 あらすじを読む。 視覚的な予定表を見せる。 美術の道具・材料を使う練習をする。 完成品を見せ、説明する。 ゲームをする。 |

||||||||||||

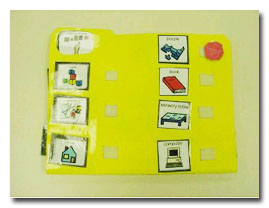

| 6.自立性を養う | ||||||||||||

| レゴブロックで遊ぶ。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 7.やることの順序を教える | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

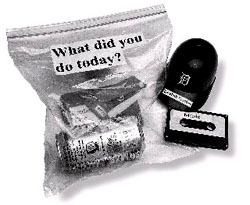

| 8.家庭と学校の間で連絡をとりあう | ||||||||||||

| 今日学校でしたこと | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

ホームベース(本拠地)

ホームベースを設けるという方法は、家庭や学校、或いは地域社会のいずれにせよ、生徒がおかれた環境において、その能力を発揮できるよう支援するものである。ホームベースとは、生徒が日々の活動を計画したり見直したりしに行ける場所であり、周囲のストレスから逃れられる場所であり、また、パニックが起こったときに自制心を回復できる場所である。ホームベースを設ける場所は重要ではなく、生徒が受け入れてもらえて、安心できる環境であればどのような所でもよい。しかしそれは、決して課題から一時的に逃れたり、或いは課題をしなくても良かったりするところではない。そのため例えば、生徒が自分のホームベースへ行くときには、課題を持っていくこともある。ホームベースには、生徒が自分を落ち着かせるために役立つ、ビーンバッグのイス、厚めの(重みのある)毛布、ミニトランポリンなどの感覚的な道具を備えておくと良い。生徒の日課の一部としてホームベースの利用を取り入れたスケジュールを立てることも必要かもしれない。1日の始まりには、自分のホームベースでその日のスケジュールを教えてもらい、通常の日課と違う部分について理解し、自分の教材が整理されていることを確認し、特定の教科について教材を準備することができるようにする。また、ストレスがかかる活動の後にホームベースを利用するようにスケジュールを組むと効果的である。

その他のユニバーサルな教育活動の方策

驚異の5段階評価法

パワーカードの利用

社会生活に関する物語を通じてソーシャルスキルを高める。

・ 社会生活ストーリー(TM)

・ 話し方ガイド

漫画の利用

・ コミック会話(TM)

・ 言葉の運用法の指導

結論

この論文では、ASDの生徒が、より上手に活動していくための技術を獲得することを支援するために、大人が簡単に実施できる3つの方策を紹介している。これらの方策は、生徒の課題や要求を明らかにするのに役立ち、ストレスを軽減させ、自発性を高め、更に世の中の人々の理解を得る機会を提供するものである。我々はASDの生徒の世界を理解し始めたばかりであるが、これらの方策の実施により、このような生徒達が、学校生活や日常生活で成功を収められるよう支援できると考えている。