社会の中で働く自閉症者 -就労事例集-

池田輝子記念福祉基金障がい者ジョブコーチ支援事業

事例18 作業の質を維持する支援

~配送センター内の建物管理を行うEさんの場合~

鎌田 章代

ワークアシスト仲町台

1.本人の状況

(1)プロフィール

- 性別:

- 女性

- 年齢:

- 34歳(平成17年10月現在)

- 障がいの特徴:

- 中度の知的障がい(田中ビネーIQ35)を伴う自閉症、療育手帳B1

慣れないことや未経験なことに対しての不安が強く、拒否的な言動が多くなります。要求水準が高いと持続が難しく、ため息をついたり、肘をついたり、机に伏せてしまうことがあります。

喘息とてんかんを持っていますが、服薬により安定しています。 - 生育歴:

- 幼稚園のとき、多動で他児の遊びに関心を示さないことから、教育委員会の教育相談 を受け「情緒不安定」と指摘されました。

- 教育歴:

- 小・中学校で普通学級と特殊学級に在籍し、養護学校高等部を卒業

(2)職歴

養護学校高等部卒業後、クリーニング工場に就職しました。その工場では、ボタンかけ、仕分け、 プレス作業などを行いました。残業もこなし、パートの方にも可愛がられましたが、給料未払いのた め退職しました(1年7ヶ月勤務)。

社会福祉法人横浜やまびこの里が運営する作業所「ワークアシスト仲町台」(以下、作業所)に在籍 しながら、横浜市独自の就労助成金制度である「障害者福祉的就労援助事業」を活用して、プラスチック製造工場で1年8ヶ月ほど働きました。作業は部品のバリ取りや箱詰めを行なっていましたが、 ストレスからか喘息発作を起こしてしまいました。また、仕事自体が減少したため退職しました。

(3)福祉施設の利用歴

クリーニング工場退職後、通所授産施設に約5年在籍しました。保護者の就労希望が強く、当法人 が新設した「作業所」利用を始めました。プラスチック製造工場退職後も「作業所」に通所し、通算 4年半在籍しました。

(4)本人の収入

障害基礎年金2級を受給。週30時間、常用雇用で最低賃金をクリアしています。

(5)生活状況

家族(両親と弟)と同居しています。

2.就労支援

(1)職場を決めるまでの経緯

この事業所には、縁故による職場開拓を経て、「作業所」の利用者Tさんが約2年間、個別就労を していました。センターの移転に伴い、事業規模を拡大するので障がいのある人を雇いたい、との話 が事業所からありました。障がい者雇用が広がる可能性があるとジョブコーチが判断し、Tさんの個別就労からエンクレーブ(複数名就労)へと発展させるアプローチを行いました。

(2)事業所のプロフィール

この事業所は、生活協同組合によって運営されています。商品供給事業と福祉事業の部門があり、定時職員・契約職員を含むと職員数は612名(平成17年3月末現在)です。商品供給事業では神奈川県内に7つの配送センターを持ち、14万人の組合員に商品供給を行なっています。

(3)制度活用について

Eさんの実習には、「作業所」と神奈川障害者職業センター(以下、職業センター)とが連携し、職業センターの「社会福祉法人等及び小規模作業所との連携による職域開発援助事業」を活用すること になりました。実習期間は3ヶ月でした。

3.支援のプロセス

(1)アセスメント

1) さんの基礎情報の収集

本人や家族からの聞き取り、作業所に通所してからの記録をもとに基礎情報を集めていきました。

2) ジョブコーチによる実習

ジョブコーチによる実習を4日間行い、職場のアセスメント、職務分析、想定される業務の課題 分析等の準備を行いました。

|

雰囲気 |

人の出入りが多く雑然としている。クレーム対応の電話や幼児保育室での子どもの泣き声等も耳に入りやすい。 |

|---|---|

|

指示系統 |

障がいのある人の業務については、センター長から各担当従業員に指示が出される。パート職員は、障がいのある人の業務の調整に関与しない。 |

|

人間関係 |

障がいのある人に対しては友好的であり、仕事の内容が正当に評価される。障がいのある人を特別視せず、率直な意見交換ができる。 |

|

環境 |

フロアが広く、視覚的刺激が過剰に入りやすい。1階の倉庫には、トラック、配送商品を積んだカゴ車が絶えず出入りしているため、安全上の配慮が必要。 |

|

その他 |

昼食を買う店は近くにない。 |

職場実習の結果、知的障がいのある人に適した仕事として選択された主な業務は、商品伝票類の 整理、配送される商品の仕分け、保冷剤の洗浄、センター内の掃除、ゴミの分別、チラシ折りや印刷等の簡易事務でした。

これらの中から、Eさんにはセンター内の掃除を中心とした業務を選択しました。

3) 利用者実習

ジョブコーチによる実習をもとに大まかな業務内容を決め、1日の流れを組 み立てました(表2)。実習は、初めはジョブコーチによる支援を最小限にして 行い、状況を見ながら、このセンターでEさんが必要とする支援の方法や程度 を見極め、支援量を増やしていきました。作業用具の使い方、作業工程や指示 の理解、職場への適応状況、といった個別のアセスメントのポイントは、あら かじめリスト化しておきました。この実習におけるEさんのアセスメント結果 を表3に示します。

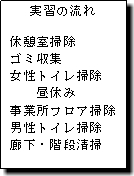

表2 実習の流れ

|

作業 |

掃除道具の使い方、力の入れ方等は概ね適切。手順が自己流になりやすいので、作業指示書等を用いて作業レベルを保つ工夫が必要。 |

|---|---|

|

環境への対応 |

雑然とした雰囲気でも安定している。目に付いたものに注意をとられがちである。他人の物を触ったり、雑誌を読むなどの行動がある。 |

|

コミュニケーション |

あいさつは適切。周囲の働きかけに対しては、うつむき、否定語で応答することが多い。 |

|

通勤 |

数回の支援で単独通勤が可能。 |

|

その他 |

ほこりが多く、喘息発作への配慮が必要。 |

4) ナチュラルサポートの想定

Eさんは、ジョブコーチによる支援の割合が高くなることが予測されましたが、仕事や人間関係上、 Eさんが職場で孤立しないよう配慮し、Eさんの業務内容や本人への接し方等を、同僚に対して徐々 に伝えていけるよう計画しました。

(2)職場における集中支援(実習期間3ヶ月)

1) 休憩室の掃除 支援の目標

Eさんの課題点を整理し、支援の目標を設定しました。Eさんは掃除の経験があり、用具も上手に 使うことができていましたが、手順を間違えたり、雑になることがあり、正しい手順を覚えることが 第一の課題となりました。また、周りの動きに惑わされて手が止まることがあり、その都度手順を教 え直していたため、なかなか一人で作業ができませんでした。そのため、ジョブコーチがいなくても 一人で仕事ができることを第二の目標にしました。

|

|

2) 支援の内容

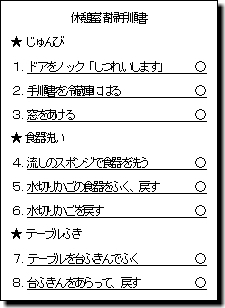

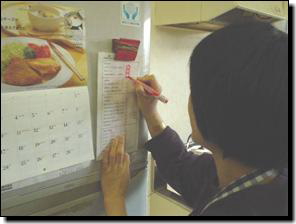

Eさんへの伝え方を検討しました。Eさんの障がい特性より、仕事の手順を口頭で伝えるより視覚 的に示した方が理解しやすいことが考えられたため、絵や簡単な文章で示した手順書(図2)を使う ことにしました。図2や写真3のように、1つ作業が終わると手順書にマーカーペンで○印をつけ、 次を確認しながら進められるようにしました。

図2 休憩室清掃手順書(一部)

写真3 手順書に○をつけている様子

実習開始当初、Eさんはテーブルの拭き方や掃除機のかけ方が雑になったり、流しを洗う手順が日 によって違うなど、なかなか正しい手順で行えないことがありました。これに対し、ジョブコーチが 手順書の内容について、見本を示したり、本人の腕に手を添えて直接作業方法を伝えました。また、 作業後は必ず手順書に印をつけて確認し、掃除方法を文字でも覚えるように支援しました。

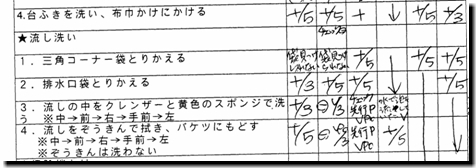

ジョブコーチは、毎日、課題分析表に支援内容を記録し、ジョブコーチが交代しても、Eさんの習熟度合いやジョブコーチの支援内容が引き継げるようにしました(図3)。

図3 休憩室の課題分析表(一部)

掃除中に人が入室すると、その人の動きを目で追って、手が止まってしまうことがありました。た とえば、テーブルを拭き終わった後、人とすれ違って布巾をもとに戻せなくなることがありました。 このようなとき、ジョブコーチは「手順書を見て下さい」とチェックを促し、布巾を戻した後「次は 何ですか」と尋ねて、本人に手順書を読んでもらいました。このような確認の繰り返しによって、周囲の動きではなく、手順書の内容に注目することを伝えました。

このような支援を日々行うことによって、Eさんは徐々に正しい手順で一人でも作業ができるよう になりました。本人が自立して仕事を行うポイントは、1.作業の見本やジョブコーチに手を添えられ るなどの直接的な支援によって正しい手順を覚えること、2.手順書に注目することでジョブコーチの 支援を徐々に減らしていくこと、にありました。

(3)安定期の支援

雇用から約1年後、ジョブコーチによる支援によって、Eさんはかなり仕事に習熟しました。このような時期は、職務遂行が安定してくる一方で、「慣れ」のせいで仕事の質が低下しやすい時期でもあります。安定期の支援は、いかに仕事の質を維持するかが重要となってきます。

Eさんにとって仕事の質の維持とは、「手順書に従って作業を進める」ことです。前述の手順書を活用した支援によって、ほとんど一人で掃除ができるようになっていました。しかし一方で、手順書以外の不適切な行動まで見られるようになり、その行動が次第にエスカレートする傾向が見られました。

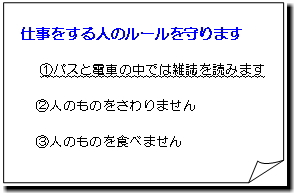

たとえば、台所の流しを洗剤とスポンジを使って清掃する際に「スポンジを洗う」という工程がないにもかかわらず、スポンジを洗い始めました。その行動は日ごとに長くなり、ジョブコーチが「終わりです」と声をかけるまで次の作業に進めなくなってしまいました。またある時期には、Eさんの掃除場所に置いてあった職員の私物を触っていた、と副センター長からジョブコーチに伝えられました。

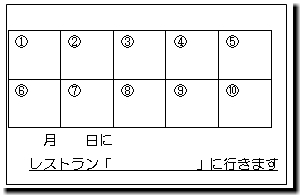

図4 シール表

図5 約束チェック項目(一部)

そこで、手順書通りにできたか、仕事をする人のルールが守れたかどうかを作業終了後にジョブコ ーチとチェックし、できた場合はシールを1枚渡して「手順書に従って作業を進めた」ことを確認し ました。このシールを月曜から金曜まで5枚集めると、週末の退勤後にジョブコーチと日用品の買い 物や外食などの余暇活用を行えるようにしました。

このような仕組みは、本人の意欲につながり、Eさんは再び適切に作業を進められるようになりました。Eさんは今までしたいことを自分から言えませんでしたが、「今週はレストランがいいです」と積極的に活動を選べるようになりました。現在では、2週間分のシールを集めて、ガイドヘルパーと一緒に食事や外出に出かけています。

4.まとめ

Eさんが自立して仕事を行うためのポイントは、1.作業の見本やジョブコーチに手を添えられるなどの直接的な支援によって正しい手順を覚えること、2.手順書に注目することでジョブコーチの支援を徐々に減らしていくこと、にありました。さらに、Eさんが仕事の質を維持するために、「手順書に従って作業を進める」ことを目標としました。

このため、ジョブコーチは、作業の手順と手順書がEさんに同じものだと認識してもらうための支援を行いました。そして、作業の質を維持するために、手順書を使い続けられるように、ジョブコーチは支援を今も行なっています。また、仕事の成果を余暇活動につなげることで、その質をさらに維持できるようになっています。