社会の中で働く自閉症者 -就労事例集-

池田輝子記念福祉基金障がい者ジョブコーチ支援事業

事例19 エンクレーブでのナチュラルサポートを増やしていく事例

~ジョブコーチの援助付き雇用 スーパーで働くSさんの場合~

川口 渡

仲町台センター

1.本人の状況

(1)プロフィール

- 性別:

- 男性

- 年齢:

- 32歳(平成17年10月現在)

- 障がいの特徴:

- 中度の知的障がい(田中ビネーIQ52)を伴う自閉症、療育手帳B1 手先の細かい作業が得意で丁寧です。一方で、人との関わりで言葉の理解が苦手です。他者の口調や表情を過敏に受け止める傾向があり、間違いを指摘されると不安定になります。1度決まった予定を変更されることや先の予定が未確定であることも、不安定になる要素となります。

- 生育歴:

- 2歳半の時「自閉傾向による言語発達遅滞」の診断を受けました。幼稚園では、行動面がおとなしかった反面、集団遊びができませんでした。

- 教育歴:

- 小・中学校とも普通級入学後、途中で特殊学級に移りました。養護学校高等部を卒業しました。

(2)福祉施設の利用歴

高等部卒業後、自宅近くの通所授産施設に1年10ヶ月通いました。その後、社会福祉法人横浜やまびこの里(以下、やまびこの里)が運営する作業所に所属しています。

(3)職歴

なし

(4)生活状況

作業所に通所し始めてから現在に至るまで、やまびこの里が運営するグループホームに入居しています。週末は自宅で家族と過ごしています。

2.就労支援

(1)職場が決まるまでの経緯

事業所は生活協同組合が運営するスーパーです。平成9年から作業所が自主的に開拓し、横浜市の福祉的就労実習事業を活用した職場実習を経て、平成10年3月から福祉的就労援助事業を活用しながらの雇用が始まりました。

なお平成10年からの雇用は、Sさんを合わせた3名の複数名就労の形態で、作業所職員が援助しながらの支援(エンクレーブ)としてスタートしたものです。

(2)制度活用について

前述のように、横浜市独自の就労助成金制度である「障害者福祉的就労実習事業」と「障害者福祉的就労援助事業」を活用しました。後者の就労援助事業は、現在も半年ごとの更新を経て継続的に活用しています。

(3)受け入れ先の状況について

- 業種:

- 生活協同組合が運営するスーパー

- 規模:

- 神奈川県内に126店舗を展開、当店舗の従業員は約70名になります。

- 職員体制:

- 店長、副店長、各部門に正規従業員が計10名、その他はパート・アルバイトです。

(4)本人収入

障害基礎年金2級を受給しています。作業所に籍を置きながらの週22.5時間の短時間パート就労の収入もあります。

3.支援のプロセス

(1)アセスメント(試行的な実習)

1) ジョブコーチによる実習

まずジョブコーチが本人に担えそうな仕事を洗い出すために、店内のあらゆる仕事を体験しました。ベーカリーの厨房でパンを作ったり、バックヤードの大型冷蔵庫から店内に生鮮食品を搬入したりと、担当の部門を問わず実習を行いました。店内の掃除や空きダンボールの片付けなど通常の業務の合間に行なっている簡単な仕事も、従業員さんと同じように実施しました。また、従業員さんから仕事に関する聞き取りも行いました。ジョブコーチは、援助付きにより実施可能と思われる業務について課題分析表を作成しました。そして、本人が担えそうな複数の仕事を候補としました。

2) 本人実習

ジョブコーチが候補とした仕事について、Sさんに体験してもらい、本人の作業アセスメントを行いました。表1のように、Sさんは、掃除や野菜の加工、パソコン入力など6種類の作業を行いました。

|

休憩室の掃除 |

掃除道具の持ち方や使い方は適切。 |

|---|---|

|

前進作業 |

缶・箱の商品については、前向きにし、手前に出すことができていた。袋の商品は上手く立てられず、倒してしまうこともあった。作業場所の指示がその都度必要だった。 |

|

トイレ掃除 |

掃除道具の持ち方や使い方は適切。モップがけは支援必要。 |

|

野菜の加工 |

力加減も適切で丁寧に作業ができていた。袋に入れてテープで封をする工程でも特にミスはなかった。 |

|

カート回収 |

2種類のカートを運ぶ。前後を持って移動できていた。エレベーターにのせる時に、お客さんが降りるのを待ってからのせるように声かけを行う。カートをのせるタイミングなど判断が必要。 |

|

パソコン入力 |

2、3回教えることで入力作業の手順は理解できた。ただ、入力済みのデータを確認する作業は難しいと思われる。 |

3) ジョブマッチングの検討

事業所に実習の様子を報告し、店長と相談した結果、Sさんの手先の器用さを活かして、野菜の加工を主な業務として担うこととして、定着に向けた支援を開始することになりました。

(2)職場における集中支援(制度活用の実習:2ヶ月間)

【ジョブコーチの直接支援 → ナチュラルサポートを引き出す】

試行的な実習で向いていると思われた[野菜の加工]を手始めに、1)Sさんが自立して作業できるようになること、2)従業員さんからサポートを受けられる形をつくること、の2つを目標に支援を始めました。

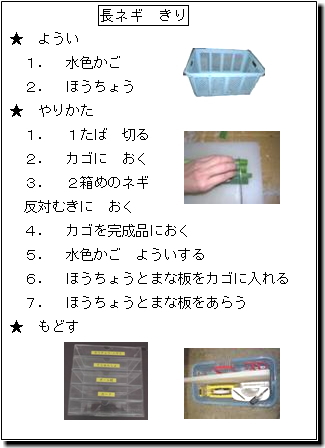

農産部門の[野菜の加工」作業では、「決められた個数を袋に入れる、テープで袋を止める、ハサミ・包丁で切る、バーコードシールを貼る」などさまざまな手順がありました。口頭での指示が伝わりにくい反面、視覚的な理解が高いSさんには、作業手順や使用する道具名を視覚的に図や写真で示した手順書(図1)を使ってジョブコーチから作業手順を伝えていきました。

図1 「長ネギ切り」手順書

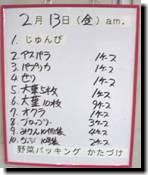

手順書を手がかりにすることで、作業自体は正確に丁寧に行うことができたのですが、次の作業が気になるSさんは、先の予定を頻繁に確認してくるという状況が見られました。そこで、加工を行う野菜の種類・数量を記載したスケジュールボード(写真1)を活用してSさんに作業の見通しを持ってもらうことにしました。

スケジュールボードは、見通しを持って作業をしてもらうだけでなく、従業員さんとSさんとのコミュニケーションの手段としても活用していきました。初めは、従業員から教わった作業内容をジョブコーチが記入していましたが、徐々に従業員さんに記入してもらう(写真2)形に変えていくことで、Sさんにわかりやすい作業指示がジョブコーチを介することなく伝わるようになりました。

| 写真1 スケジュールボード作業指示 | 写真2 ボード記入する従業員さん |

|---|---|

|

|

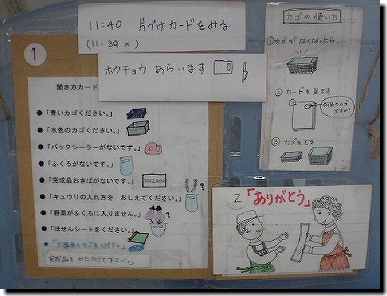

この他にも、従業員さんからサポートを受けるための工夫として、「野菜の仕事ルールカード」(写真3)をSさんに使ってもらいました。ジョブコーチが同時に3人の支援を行うエンクレーブでは、消耗品の補充などを随時行えないこともあります。そこで、Sさんが自分で「~を下さい」というサポートを従業員さんに依頼するコミュニケーションの方法を身につけてもらったのです。当初はカードを見ながら不安そうにサポート依頼をしていたSさんですが、少しずつルールカードの通りにコミュニケーションがとれるようになっていきました。Sさんの困っていることが言葉で理解できたことで、従業員さんにとっても、タイミングよくサポートする助けになり、双方にとってコミュニケーションが取りやすくなっていったのです。

写真3 野菜の仕事ルールカード

(3)移行支援・フォローアップ(雇用後~現在)

【ナチュラルサポートを引き出す】

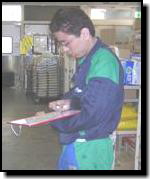

この事業所では、店長はじめ従業員さんは2~3年の周期で異動されてしまいます。そのため、店長や副店長が異動する時期は、前任者から後任者に引き継いでもらうだけでなく、ミーティングを設けてSさんと他の2名の作業内容やジョブコーチの支援内容や役割を伝えています。また、月1回のワークアシスト仲町台の所長と店長との定例のミーティングでは、3名の作業についての現状確認やジョブコーチの支援内容、事業所のニーズや事業所の動きを聞き取ることも継続的に行なっています。

農産の現場においても、異動時期には従業員さん同士の引き継ぎだけでなく、後任の従業員さんにSさんの支援内容(スケジュールボードの記入方法やタイミング、Sさんが担っている作業内容、作業の準備等)や配慮点などを伝えています。

このようなジョブコーチによる計画的なナチュラルサポート作りだけでなく、農産の現場では、Sさんを取り巻く環境の変化が見られました。

野菜を入れる袋が少なくなった時など、Sさんはまずジョブコーチに「袋」と助けを求めてきました。支援当初は、Sさんの助けを聞き、ジョブコーチが従業員さんやパートさんに袋をもらいに行っていました。徐々に、ジョブコーチはSさんに「○○袋を下さい」とセリフを伝え、Sさんから従業員さんやパートさんに直接伝えるようにしていきました。Sさんと従業員さんやパートさんとの接点が増えてくると、Sさんのちょっとした変化を感じ取り、パートさん同士で「何か不安なことがあるんじゃないかしら」などと話をしてくれるようになりました。また、パートさんが感じ取ったことをジョブコーチに話してくれるようにもなりました。ジョブコーチは「袋が少なくなってきたので不安なのかもしれません」、「週末の予定が気になっているのかもしれません」などSさんの変化の原因や、Sさんへの対応の仕方を伝えるようにしました。

写真4 パートさんに消耗品をもらうSさん

今では、野菜を入れる袋が少なくなった時、消耗品であるテープや台拭きがなくなりそうな時は、パートさんのさりげないサポートが見られるようになりました。例えば、Sさんの独語に気付いたパートさんが、「何が足りない?」と声をかけてくれ、Sさんが「ニラ袋ください」と言うとすぐに用意してくれます。また、サポートしてくれたパートさんに、Sさんが「ありがとう」と言って作業に戻る姿が自然と見られるようになっています。

また従業員が忙しい時など、パートさんがSさんの野菜の補充やスケジュールボードの書き足しをしてくれるようになっています。

これは、一緒に働くパートさんたちがSさんの「得意なこと」「苦手なこと」を自然に少しずつ理解して対応してくれるようになったことが大きな要因だと思います。

4.まとめ

この事業所は、実習当初から今もなおジョブコーチが現場で支援をし続けています。しかし、ジョブコーチの支援内容は少しずつ変わってきています。

支援当初は、作業が上手にできるようにジョブコーチがSさんに作業を直接伝える割合が大半でした。それが徐々に、従業員さんやパートさんに「Sさんが力を発揮しやすい関わり」を伝えるようになり、今では従業員さんやパートさんのSさんへのサポートをジョブコーチが支援しています。ジョブコーチは、Sさんにとって無理のない範囲で従業員さんやパートさんと仕事上での接点を増やし、従業員さんやパートさんにはその対応方法などを伝えてきました。

これらのサポートはすぐに生まれるわけではありません。Sさんの仕事ぶりが評価されるにつれ、周囲の変化が見られるようになりました。ジョブコーチがSさんを支援しながら、従業員さんやパートさんに繰り返し「Sさんが力を発揮しやすい関わり」についてお願いしてきた結果でもあります。従業員さんやパートさんが、どちらかというと自閉傾向の強いSさんの「得意なこと」「苦手なこと」を自然に少しずつ理解して対応してくれるようになった結果でもあります。

今では、通院等で早退する日には、従業員さんが肩を落とすほど「戦力」として評価されています。ジョブコーチが全てを担うのではなく、従業員さんやパートさん、さらにはSさんにとって無理のない範囲で、自然と仕事ができる環境作りが生み出したものだと思います。