社会の中で働く自閉症者 -就労事例集-

池田輝子記念福祉基金障がい者ジョブコーチ支援事業

事例22 在職者を支援し続ける

~Aさんが就労後10年を迎えるまで~

柴田 珠里

仲町台センター

1.本人の状況

(1)プロフィール

- 性別:

- 男性

- 年齢:

- 31歳(平成17年10月現在)

- 障がいの特徴:

- 軽度の知的障がいを伴う自閉症。療育手帳B2

21歳時に、田中ビネー(MA11歳11ヶ月、IQ67)コース立方体(MA19歳11ヶ月、IQ124)の検査を受けています。手先が器用で作業能力は高いのですが、機械操作など興味のある作業では指示を待たずに取り組んでしまい、ミスをしてしまうことがあります。あいさつや報告といった簡単なコミュニケーションは可能ですが、雑談をしたり、自分の考えや体調を相手に伝えたりすることは苦手です。 - 生育歴:

- 1歳半過ぎに言葉が消失。3歳児検診で受診を勧められ、児童相談所にて自閉症の診断

- 教育歴:

- 小・中学校の特殊学級を経て、養護学校高等部を卒業しました。

(2)職歴

養護学校を卒業後ダンボール製造工場に就職し、2年間ダンボールの組み立て作業に従事しました。

Aさんの他にも知的障がいのある従業員を数名雇い入れ、理解のある事業所だったようです。中でも真面目で作業能力の高いAさんに、社長や従業員は期待を寄せていたようですが、知的障がいのある同僚との折り合いが悪く、就労後2年経過した時点から欠勤が続くようになり、退職に至りました。

(3)福祉施設の利用歴

Aさんの就労意欲は離職後も依然として高く、在宅を続けて職探しをするよりも就労をめざす通所先がほしいという両親の希望もあり、就労援助センター(横浜市単独事業)に週3回、3ヶ月通所しました。その後、週5日間通所したいというAさんの希望により、社会福祉法人横浜やまびこの里が運営する地域作業所を利用しました。

(4)本人の収入

障害基礎年金2級を受給し、週35時間、常用雇用でパートに準ずる時給からスタートし、昇給もあります。

(5)生活状況

Aさんは自宅で両親と暮らしています。体調を崩しやすい母を支えて、小さい頃から家事の手伝いを続けてきたこともあり、両親の不在時は一人で何日間か過ごすことができます。給料はいったん親に預け、一部を生活費として家計に入れ、昼食代や交通費・レク活動費などを小遣いとして受け取っています。仕事帰りにコーヒーを飲みに行ったり、買い物を楽しんだりする以外に、作業所が主催するレク活動にも月1回参加しています。

2.就労支援

(1)受け入れ先の状況

- 業種:

- 精密機械部品製造業

- 事業内容:

- 自動機・省力機器の設計製作や電子部品の生産をしています。

- 規模:

- 社長、工場長1名、従業員15名、うちパート3名です。

- 協力体制:

- 工場長と作業上の接点が多い男性従業員1名を中心に業務指示や作業指導を担当しています。

また、休暇申請、昼食の注文、作業着・安全靴の交換などについては、事務パート従業員を中心に担当しています。 - 障がい害者雇用の動機:

- 単純な仕事ですが短納期で忙しいため、パートを雇っても長続きしません。

「戦力」になり、長く勤めてくれる従業員がほしいという社長の意向があります。

(2)支援のプロセス

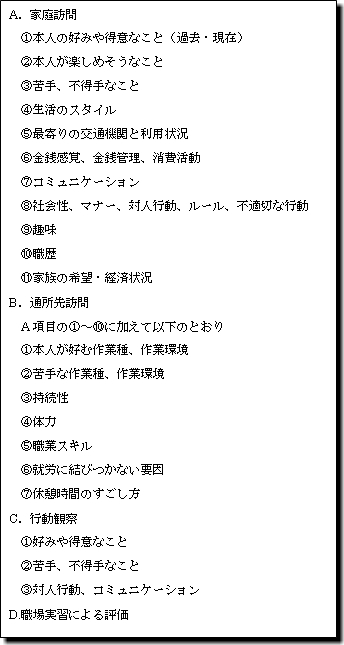

1) 利用者のアセスメント

作業所でのインテーク後、家族や養護学校、ケースワーカー、就労援助センターを訪問し、作業所職員が事前調査を行いました(資料1)。事前調査の内容を整理した結果、Aさんに適した職務は、「本人が興味を持って取り組むことができる機械操作や電気関係の部品の組立加工」であり、Aさんに適した職場環境は、「単独で取り組める作業工程やスペースが確保できるところ。また、話好きや世話好きの従業員が少ないところ」であることがわかりました。

資料1 事前調査の項目(一部)

Aさんは、検品や研磨など基準がわかりにくい作業では、製品の小さなキズや汚れにこだわり、作業能率が落ちてしまうことがありました。また機械好きなAさんは、不調なテレビやコピー機などを見つけると、自分で修理しようとしてかえって壊してしまうことがありました。

2) 職場開拓

作業所職員が、求人広告などをもとに、Aさんの自宅周辺から作業所周辺の工場地帯にある事業所を訪問しました。中でも「B精密機械部品製造工場」は、社長が障がい者雇用に前向きであり、Aさんに適した作業種、作業環境を準備できそうな事業所であったため、作業所職員による職場実習(職場のアセスメント)を打診し、ハローワークに障がい者求人を出してもらうための情報収集が始まりました。

3) 職場のアセスメント

作業所職員が3日間の職場実習を行い、求人広告に出ていた作業を中心に試行し、業務の流れや量、納期スケジュール、人的環境、物理的環境などをアセスメントしました。その結果、コネクター(電子部品)の組立加工作業は1日の主軸業務となり得る作業量があり、その機械操作も単純かつ安全で、Aさんにも十分対応可能であることがわかりました。その一方で精密機械は不調を起こしやすく、数日に一度は他の従業員による動作チェックが必要であることもわかりました。機械好きのAさんが、従業員の指示を仰がずに一人で修理しようとして、かえって機械を壊してしまうことが懸念されました。Aさんが、従業員の指示を受けて作業に取りかかり、適宜、サポートを受けながら作業を進める体制づくりが必要でした。

また、この事業所では昼食休憩の他に2回の休憩時間があり、従業員が休憩室などに集まって飲食や雑談をする習慣があることがわかりました。前職では同僚との人間関係が負担となってしまったので、Aさんが休憩時間を適切に過ごせるような支援が必要でした。

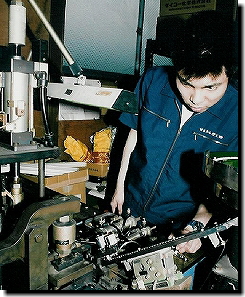

写真1 コネクター部品の組み立て

4) 職場における集中支援(1ヶ月、コネクター部品の組み立て)

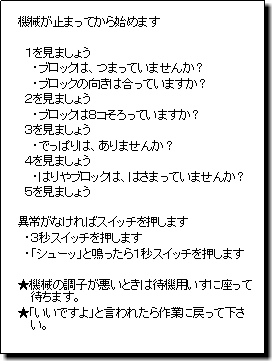

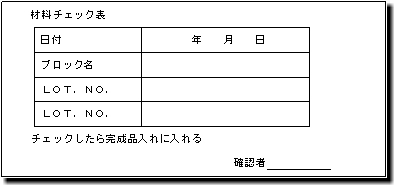

Aさんが自己判断で作業を進めることがないように、ジョブコーチは作業指示書(資料2)を参照しながら作業を進めることを伝えました。作業指示書を活用し、機械操作の際の目視のポイントや従業員に判断を仰ぐべき工程を確認しました。従業員に対しては、Aさんの作業遂行を確認してもらうタイミングを決めてもらいました。たとえば作業準備では、Aさんが正しい部材・部品を準備できているかどうかについて、材料チェック表を活用し、従業員に確認してもらう工程を入れました(資料3)。

| 資料2 作業指示書 |

|---|

|

| 資料3 材料チェック表 |

|

5) 移行支援(2~12ヶ月、主軸の作業が激減)

Aさんが担当する機械が不調になりやすく、機械の修理が終わるまで、待機する時間が増えました。毎日の作業量にムラができ、Aさんの中には「この仕事は急ぎの仕事ではない」という誤解が生まれてしまったようです。機械の調子が良い日でも、作業ペースが遅くなり、Aさんがこなす作業量は激減しました。一方、事業所全体の受注量は増え、多品種・短納期となり、従業員が機械修理する時間的な余力はなくなってしまいました。こうして次第に、Aさんが一定のペースを維持しながら取り組める新しい作業の創出が課題となっていきました。

(3)フォローアップ(2年目以降、月1回程度の定期訪問)

1) ジョブコーチの人事異動

支援開始から10年経過した今日までに、合計7名のジョブコーチがAさんの支援に携わりました。

多くの場合、本人・従業員との面識のないジョブコーチが後任となりました。支援開始1年~4年後ぐらいまでは、人事異動も多く、またジョブコーチ間の引き継ぎや従業員との課題の共有が十分とは言えませんでした。また、新しいジョブコーチがAさんや従業員となじむためには、電話やファクスを活用して訪問の前後に情報交換するなど、月1回の定期訪問を補う工夫が必要でした。

2) 新しい作業(プラスティック部材の面取り研磨)の試行

事業所は、受注作業の変化に合わせて新しい作業(プラスティック部材の面取り研磨)を試行するようになりました。Aさんへの作業支援は主に工場長が担当しました。ジョブコーチは、定期訪問を活用し試行した作業種や作業支援の進捗を聞き取り、工場長と一緒にうまくいった要素やうまくいかなかった要素を振り返りました。「研磨」は、「どこまでどのように削り取ったらよいのか」という作業の要求水準がわかりにくい作業です。単純な機械操作に比べて、作業自立までに数日多くかかったようです。新しい作業を導入したことで、Aさんのプロフィールがより理解されるようになりました。ジョブコーチは、Aさんは要求水準が目で見てわかりやすい作業の方が得意であること、同じ作業を担当する従業員が目に入ると注意がそがれてしまうことなどを伝えました。

写真2 新しい作業(カーボンに切り込みを入れる作業)

3) ケガへの対応

Aさんは、作業に慣れてくると安全確認の工程を省いてしまうことがあります。次第に、機械に指をはさんでしまうなどのケガが多くなりました。切り傷や擦り傷など、当初は通院が必要ないケガであっても、Aさん自身では適切な手当てができずに化膿させてしまい、結果として労災になってしまうケガもありました。事業所は、通常起こり得る程度や頻度のケガであり、作業継続に問題ないと考えてくれましたが、「安全確認を省かない。ケガをしたらすぐ報告し、手当てを受ける」ことを、周りの従業員がAさんに以前よりも徹底して伝えてくれることになりました。

4) 職場でのルール・マナーを伝える

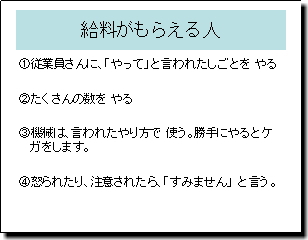

この事業所は、安全管理の一環として、また職場の文化として、機械や道具を大切にしています。Aさんは機械の調子が悪い時や従業員から注意を受けた時に、イライラして道具や機械を粗雑に扱うことがありました。自閉症のある多くの人と同様に、Aさんは、自分や周りの人々が注意や叱責を受ける場面が苦手です。ジョブコーチは、Aさんが苦手とする語調やコミュニケーション場面について、事業所と情報共有を図りました。

一方で、Aさんには、最小限守ってほしいルールやマナーを逸脱した時には、従業員から注意や叱責を受ける可能性があることを伝えていきました。この事業所で最小限守ってほしいルールやマナーを従業員から聞き取って手帳にまとめ(資料3)、Aさんにあらかじめ伝えておきました。従業員には、Aさんの行動を手帳に照らし合わせ、Aさんにわかるように注意や指摘をしてもらうようお願いしました。

5) 現在の主軸作業

現在では、カーボン部品の穴あけ研磨を担当しています。機械操作が単純で、一定の数量をこなさなければならないものを主軸の作業としました。工場長がジグや機械動作の調整を工夫し、決められた工程をこなすことで、要求水準に見合った製品をつくることができるようにしました。また、Aさんの作業場所を従業員に背を向ける形で設定し、Aさんが他の人の動きに注意を取られることがないよう配慮されています。数々の作業試行が、事業所やキーパーソンにとって、Aさんのプロフィール理解に役に立ったようです。

写真3 作業の様子(カーボン部品の穴あけ研磨)

(4)制度活用

Aさんの就労当時、ジョブコーチの支援に活用できる制度はありませんでした。就労9年経った時点で、ジョブコーチ事業の雇用後支援(1ヶ月)を活用し、現状での課題の抽出と共有、ジョブコーチ間の引き継ぎを行いました。

3.まとめ

Aさんのケースでは、本人や職場、支援体制の変化に応じた支援が求められました。まず、当初Aさんが担当していた作業がなくなり、10年の間に何度か新しい作業の創出と職務再設計が図られました。Aさんの場合、事業所の常に変化するニーズに、Aさんなりに「背伸び」して対応し続けることで、10年間働き続けられる力が身についたようです。

また、ジョブコーチの異動も支援体制に影響がありました。支援開始直後は、ジョブコーチの異動が続いたため、Aさんと事業所が二人三脚で新しい変化を乗り越えなければならないこともありました。こうしてお互いに直に向き合う時間が増えたことで、従業員がAさんを理解し、支え続ける現在のサポートの土壌ができたようです。

さらに、従業員の受け入れが進む中で、ルールやマナーなど、社会行動面への課題に対する要求水準が変化していきました。「同じ働く仲間なのだからわかってもらいたい」という従業員の意向を受けて、作業所では伝えきれなかったルールやマナーを少しずつ伝えていきました。中にはAさんの苦手な変化も多少あったようですが、成長の一助になる変化もあり、Aさんは現在も「事業所にはなくてはならない従業員(社長談)」として受け入れられ、働く意欲を持ち続けています。