社会の中で働く自閉症者 -就労事例集-

池田輝子記念福祉基金障がい者ジョブコーチ支援事業

事例30 企業内授産を活用した就労事例

~プラスチック加工工場で働くAさんの場合~

西村 浩二

知的障害者通所授産施設ウィング

1.本人の状況

(1)本人について

- 性別:

- 男性

- 年齢:

- 25歳(平成17年11月現在)

- 障害の特徴:

- 軽度の知的障害(IQ69)を伴う自閉症 療育手帳Bを取得

- 生育歴:

- 5才になり初語、高校卒業時に軽度の精神発達遅滞と診断され、療育手帳を取得。その後、平成15年に別の医療機関で自閉症と診断されました。

- 教育歴:

- 小・中学校1年の前半まで養護学級、後半より普通学級を経て、高等学校普通科卒業

(2)福祉施設の利用歴

高等学校卒業後、障害者能力開発校に入学するものの休みがちになり、数ヵ月後、出席日数が足りずに退学となりました。それからしばらくは在宅生活を続けた後、社会福祉法人つつじが運営する知的障害者通所授産施設を利用しました。施設では組立作業やプレス機などの操作も行うことができ、作業能力は高く、企業内実習にも積極的に参加しました。

(3)本人の収入

事業所での収入は最低賃金をクリアしています。障害基礎年金は受給しておらず、今後検討しています。

(4)生活状況

Aさんは両親、兄弟と同居していますが、身辺自立はしており介助の必要はありません。しかし、高校在学中から無断外出を繰り返し、長いときは数ヶ月間、駅の構内で生活をするということがありました。家族が捜索しても日中は移動するためなかなか見つからないことで苦労されていました。また決められた範囲内でのお金を使うことが守れずに、金銭管理や余暇の過ごし方で課題を抱えており、施設職員や医療機関においては一番の課題として家族から相談されることも多かったのが現状です。

2.就労支援

(1)職場が決まるまでの経緯

今回の取り組みにおいては、受け入れ事業所との間で企業内授産活動として委託契約を結んでいました。通所授産施設としては施設内での下請け作業などを中心に就労に向けた取り組みを行っていましたが、やはり実際の企業との環境の違いは大きく、施設と企業の中間的な位置づけとしていくことで、就労に向けた取り組みを促進していきたいと考えました。

そのため、事業所内の仕事については、施設利用者の中から就労希望をしており、事業所の作業に対して適性があると思われる人を中心に選考しました。

(2)制度活用について

Aさんの取り組みについては、以前にも流通関係の事業所においてピッキングの作業などを経験しており、事業所内での長期的な実習は今回が2度目となります。このたびの実習において検討したこととして、Aさんの就労に向けた課題は、仕事そのものよりも生活面を整えていくことへの課題が大きいため、公的な制度を利用するよりは、企業内授産活動の中で長期的な取り組みを通して評価していく方がよいと考えました。

(3)受け入れ先の状況について

- 業種:

- 製造業(プラスチック成型、加工)

- 規模:

- 全従業員110名

- スタッフ体制:

- 企業内授産活動を実施しており、支援者の援助も受けやすい環境。

- 障害者雇用の動機:

- 親会社が障害者雇用に関心があり、指導もあったことと、以前、企業内授産を通じて就職をした人がおり、障害者の就労に対しては理解を示されました。

(4)支援のプロセス

1) 利用者のアセスメント

施設内の作業においては、複数の工程がある作業についても、比較的容易に理解でき、作業スピードも速く行うことができました。しかし、同じ作業台などで数名が作業を行ったりすると、相手が気になったり言動に対して過剰に反応してしまうことで諍いを起こしてしまうこともありました。このようなことから比較的静かな環境と一人で工程を担える作業が向いていることが見えてきました。

2) 職場のアセスメント

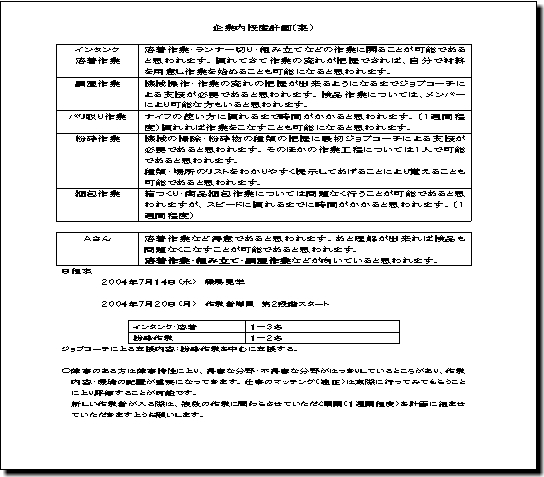

企業内授産活動を始める前に施設のジョブコーチが5日間職場実習を行い、工場内の複数の業務を体験し、利用者にも対応できそうな仕事をピックアップしていきました。内容については図1のようにいくつかの業務を抽出して、企業内授産活動の作業科目として提供してもらえるように提案しました。

Aさんについては、どの作業についても比較的関わることが可能であることが予想できました。しかし、周囲に他の従業員や人の出入りが多いところになると気が散ってしまう可能性があることや他の実習生の作業との関わりを考慮して、最初は製品のバリ取りから始めてもらうことになりました。

図1 企業内授産の提案をした際の資料(一部)

ところがAさんが実習をしていく中で、作業量が多くないことや日によっては周囲に他の作業をする人がいることから、他に関われる仕事がないかジョブコーチの方で、もう一度アセスメントをすることになりました。

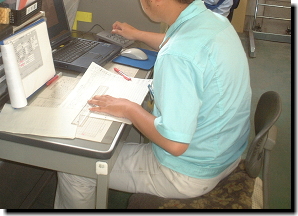

そこで見つけたのが、写真1にあるようなプレス機の操作をする作業です。この作業は部品を圧着する際、大変大きな音がするため、当初は本人には向かない作業であると考えたのですが、作業時にはヘッドフォンをしているため、操作音は少量で済みました。このことが本人にはあまり気にならず、他の従業員に目が向くこともない環境であったことから、主軸となる作業として位置づけることにしました。

3) 職場における集中支援

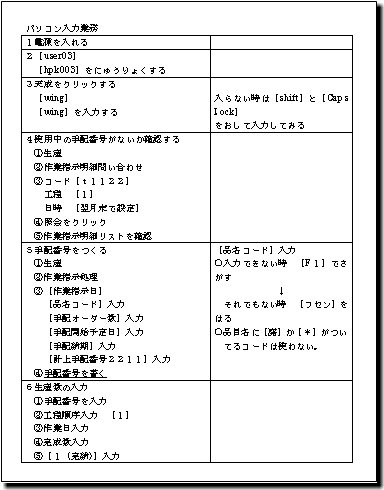

Aさんがプレス機の操作を行うことについては、見本提示と言語指示でも十分理解されたのですが、プレス機の仕事だけでは、一日の作業をまかないきれない日もあったため、いくつかの作業を組み合わせることを検討しました。そこで、Aさんが家でもパソコン操作やインターネットに大変興味があったことから、写真2のようなパソコン入力作業を短時間組み合わせてみることを提案しました。最初にジョブコーチが業務を体験させていただき、課題分析を行いました。そこで気づいたことでは、入力時のキーの場所が複数あることでAさんに作業を容易に行えるようにするためにも、図2のような作業手順書を利用しながら手順の理解について伝えることにしました。

| 写真1 |

|

| 写真2 |

|

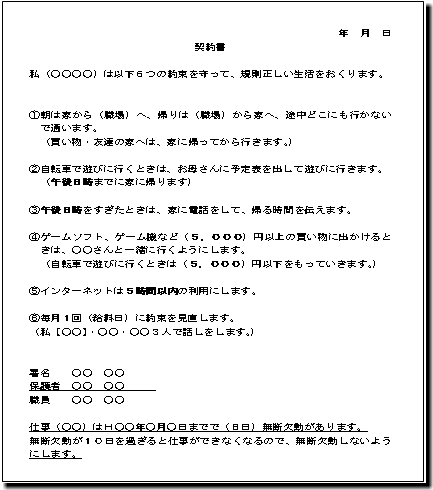

4) 移行支援

作業への適応は早かったため、仕事面での支援の必要度は低くなってきたのですが、実習から数ヶ月たった週末に、突然家からいなくなり、一週間程度無断外出をしてしまうことがありました。インターネットカフェやゲームをしたかったという理由だったようですが、黙っていなくなり仕事を無断で休んでしまったため、本人に約束を守ってもらう必要が生じました。そこで、図3のような提示を本人、家族、施設職員で交わすことにしました。以前は無断外出については、何度注意を受けても繰り返していたこともあり、対応に苦慮していたところですが、見て分かるような提示によることが本人には伝わりやすかったようで、一時的にそのような行為はなくなりました。しかし、何らかのきっかけでその約束が不履行になってしまうと契約書に効力がなくなってしまうため、何度か契約をしなおすという作業を行い、今は現在の様式に落ちついています。

このような経過を経て企業内授産活動を始めてから1年が経過したことで、今後Aさんがどのようにステップアップするかを事業所や家族の方と話し合いました。事業所では仕事の面においては、他の仕事にもかかわれるようになってほしいという希望はあるものの、現在行っている作業については満足しているということでした。しかし、この一年間の実習期間内に3度無断欠勤したことで、就職した際の事業所側の負担が大きくなるのではないかという不安を担当者の方は述べられました。

| 図2 作業手順書 |

|---|

|

| 図3 仕事をする上で交わした約束事(契約書) |

|

一方、家族としては、新たな約束を交わしてからは無断外泊もなくなり、本人が就労したいという気持ちが強くあり、正社員でなくてもかまわないので就労させてやりたいということでした。

双方の希望や負担を考慮した結果、ジョブコーチとしては、現時点での本人の状態を勘案したときに、金銭管理やお金を計画的に使うことを覚えていくということや、長期的に無断で欠勤しないようになることを一定の期間の目標として考えていくためにも、単年度契約の更新で就労する形態を提案しました。

これは3年ぐらいを目途にして、その経過を見たうえで再度検討の場を持つことを確認しました。

企業内授産就業規則の例(一部抜粋)

3.まとめ

Aさんの就労支援においては、今後いくつかの課題を整理していくことが考えられました。一つ目は本人がまだ25歳と若く、将来を考えたとき現在のアルバイト的な就労形態ではなく、一般雇用契約または更なるステップアップの道を探っていく必要があるのではないかということです。

事業所では将来や本人のキャリアアップも踏まえたうえで、採否についても苦慮されたことで、もっと明確な就労計画を提示できれば、現在に至るまでの期間は短縮できたのではないかと感じています。二つ目は、社会性の支援において今後、決められたルールや約束事が守られるかどうかということについて、どのような支援が本人にとって分かりやすく理解することにつながるのかを見つけていくことが重要であり、生活リズムを整え、暮らしの質を高めていくための支援に取り組んでいかなければならないと考えています。

そして三つ目ですが、今回のケースにおいては、支援機関と事業所の役割をどこまで求めていくのかということを踏まえ、就労の形態についても柔軟な取り組みをしていくことと、本人の権利や保障をどこまで求めていくかということを整理しておくことが大切であるということです。

Aさんの場合は、本人の特性や環境への配慮を踏まえると、ジョブマッチングは適切であったと考えますが、事業所としても正式な雇用として受け入れることとアルバイト的な就労であることの事業所側の責任の度合いについての認識の差が我々との間ではあったように思います。

今後、Aさんの就労を継続的に支援していくためには、職域を広げていくための支援とともに、障害特性を踏まえた職場環境の維持をしていくためにも事業所との調整が欠かせません。また、社会性の支援においては、職場内のみならず生活面においても他の関係機関との連携・役割分担を持つことが大切であると感じています。それにはジョブコーチが定期的に事業所へ訪問することで職場環境の変化を察知しつつ、生活面の状況についても関係機関との役割を整理しながら、切れ目のない支援を継続していく体制を構築することが必要となります。

そういった意味でも企業内授産の活用は、就労に向けたよりリアルな環境の提供が可能であり、且つ就労移行後の情報収集ならびにフォローアップがしやすいことで、自閉症の人への就労支援のひとつの方法論としても有効なものと考えます。