ふれあいおおさか障害者計画後期行動計画

新大阪府障害者計画後期行動計画

~すべての人が平等に暮らせる社会をめざして~

1999(平成11)年5月策定

大阪府

昭和46年3月11日

大阪府条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号。以下「法」という。)第三十条第三項の規定に基づき、大阪府障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定め、併せて協議会の委員及び專門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員40人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者(法第2条に規定する障害者をいう。以下同じ。)及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。

3 委員(関係行政機関の職員から任命される委員を除く。)の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第3条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置くことができる。

2 專門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者の内から知事が任命する。

3 專門委員は、当該專門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行う。

(報酬)

第5条 委員等の報酬の額は、日額1万7百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(費用弁償)

第6条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による11級職相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算することとし、日当は、距離の遠近にかかわらず全額を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(支給方法)

第7条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、府吏員の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、知事が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(略)

附則(平成六年条例第十三号)抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

2 (略)

(平成六年規則第四十四号で平成六年六月一日から施行)

大阪府障害者施策推進協議会委員・専門委員名簿

| 1(委員) |

| 井後 吉弘 |

(財)大阪府身体障害者福祉協会副会長 |

| 岩堂 美智子 |

大阪市立大学教授 |

| 枝 日出夫 |

(財)大阪府地域福祉推進財団常務理事 |

| 榎 光義 |

(社)大阪府医師会副会長 |

| 大國 美智子 |

大阪府社会福祉審議会会長 |

| 岡本 祐三 |

神戸市看護大学教授 |

| 郭 麗月 |

桃山学院大学教授 |

| 清田 廣 |

(社)大阪聴力障害者協会会長 |

| 楠 敏雄 |

障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議事務局長 |

| 倉賀野 勲 |

(社)大阪府歯科医師会理事 |

| 伍賀 偕子 |

日本労働組合総連合会大阪府連合会福祉政策部長 |

| 佐野 久美子 |

弁護士 |

| 塩見 健一郎 |

(社福)大阪府知的障害者育成会理事長 |

| 下村 幸男 |

大阪精神障害者連絡会事務局次長 |

| 城山 由比 |

(社)日本筋ジストロフィー協会大阪支部長 |

| 高橋 信雄 |

(社)関西経済連合会理事 |

| 武田 博 |

(社福)大阪府肢体不自由者協会常務理事 |

| 辻 一 |

(社)大阪脊髄損傷者協会会長 |

| 寺本 徳造 |

(社)大阪府精神障害者家族連合会理事長 |

| 中内 福成 |

障害者(児)を守る全大阪連絡協議会代表幹事 |

| 永島 剛 |

(社福)大阪府社会福祉協議会常務理事 |

| 西影 健三 |

(社団)大阪府障害者雇用促進協会事務局長 |

| 樋口 四郎 |

(社福)大阪身体障害者団体連合会理事長 |

| 平沢 徹 |

(財)大阪府同和事業促進協議会理事 |

| 槇野 勝信 |

(財)大阪府盲人福祉協会会長 |

| 松岡 昇 |

(社福)大阪府総合福祉協会主査 |

| 南 多恵子 |

(社福)大阪ボランティア協会ボランティアコーディネーター |

| 米山 哮 |

大阪難病者団体連絡協議会代表委員 |

| 中司 宏 |

市長会保健福祉部長 |

| 豊田 雅 |

町村長会環境厚生部長 |

| 石部 勝 |

大阪府企画調整部長 |

| 梶本 徳彦 |

大阪府企画調整部長 |

| 本田 勝次 |

大阪府生活文化部長 |

| 神尾 雅也 |

大阪府福祉部長 |

| 高杉 豊 |

大阪府保健衛生部長 |

| 南波 正宗 |

大阪府保健福祉医療監 |

| 井上 正 |

大阪府労働部長 |

| 黒川 芳朝 |

大阪府教育委員会教育長 |

| 高橋 康夫 |

大阪府警察本部総務部長 |

| 2(専門委員) |

| 出口 幸史 |

大阪府立特別養護老人ホーム美原荘非常勤職員 |

| 原田 敏弘 |

株式会社 竹内電化社員 |

| 紀伊 克昌 |

ボバース記念病院副院長 |

| 辰巳 三代子 |

大阪府立看護大学医療技術短期大学教授 |

1.調査の目的、方法等

在宅の障害者及び介助者の実態及び福祉サービスのニーズを把握するため、大阪府の身体障害者手帳台帳及び療育手帳台帳から障害児1,895人、身体障害者1,976人、知的障害者1,998人、65歳以上の障害者1,278人を抽出し、郵送による配付、回収方式で障害児調査、身体障害者調査、知的障害者調査及び65歳以上の障害者調査を実施した。有効回収率はそれぞれ40.9%、39.3%、41.2%、32.6%であった。調査の実施期間は平成9年11月1日から11月17日である。

2.調査結果の概要

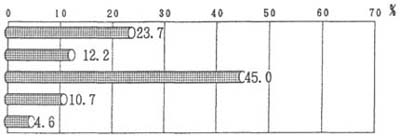

(1)障害児調査

○回答者の年齢構成(S.A)

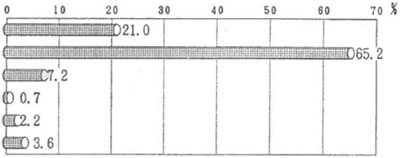

障害児の年齢構成は、0~4歳が9.3%、5~9歳が29.4%、10~14歳が39.2%、15~18歳未満が21.0%である。

介助者の年齢構成は、30歳未満が4.4%、30~39歳が44.3%、40~49歳が45.0%、50~59歳が4.0%、60歳以上が1.0%である。

表-1 障害児の年齢構成

| 区分 |

0~4歳 |

5~9歳 |

10~14歳 |

15~18歳 |

不明 |

合計 |

| 構成比 |

9.3 |

29.4 |

39.2 |

21.0 |

1.2 |

100.0 |

| 人数 |

72 |

228 |

304 |

163 |

9 |

776 |

図-1 障害児の年齢構成

|

表-2 介助者の年齢構成

| 区分 |

30歳未満 |

30~39歳 |

40~49歳 |

50~59歳 |

60歳以上 |

不明 |

合計 |

| 構成比 |

4.4 |

44.3 |

45.0 |

4.0 |

1.0 |

1.4 |

100.0 |

| 人数 |

31 |

312 |

317 |

28 |

7 |

10 |

705 |

図-2 介助者の年齢構成

|

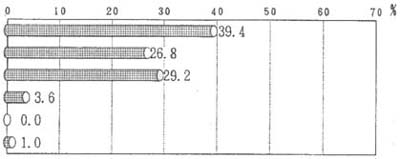

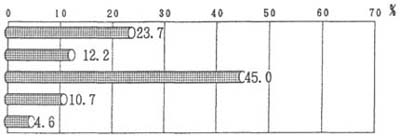

○障害児の日常活動(M.A)

就学前の障害児 131人の45.0%は通園施設に通っている。

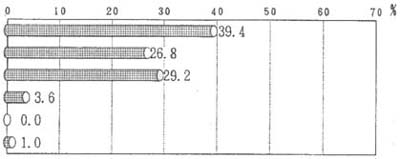

学齢期の障害児 507人の39.4%は通常学級に通っている。

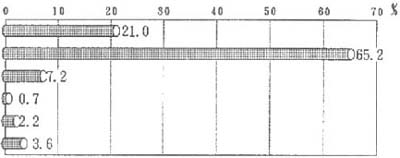

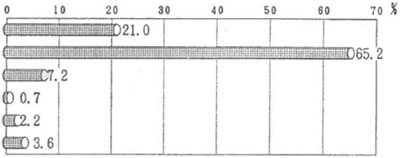

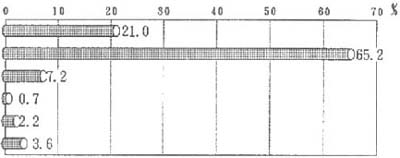

中卒後の障害児 138人の65.2%は養護学校に通っている。

表-3 就学前児の日常活動

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 保育所 |

23.7 |

31 |

| 幼稚園 |

12.2 |

16 |

| 通園施設 |

45.0 |

59 |

| 自宅 |

10.7 |

14 |

| その他 |

4.6 |

6 |

図-3 就学前児の日常活動

|

表-4 学齢児の通学状況

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 普通学級 |

39.4 |

200 |

| 養護学級 |

26.8 |

136 |

| 養護学校 |

29.2 |

148 |

| 盲・ろう学校 |

3.6 |

18 |

| 訪問教育 |

0.0 |

0 |

| その他・不明 |

1.0 |

5 |

図-4 学齢児の通学状況

|

表-5 中卒児の日常活動

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 高等学校 |

21.0 |

29 |

| 養護学校高等部 |

65.2 |

90 |

| 盲・ろう学校高等部 |

7.2 |

10 |

| 就労 |

0.7 |

1 |

| 自宅 |

2.2 |

3 |

| その他・不明 |

3.6 |

5 |

図-5 中卒児の日常活動

|

○介助者が他の人に代わってもらえると助かると考えていること(M.A)

「外出の介助」と答えた人が34.6%で最も多いが、具体的な事項では、「留守番」25.0%、「入浴の介助」19.9%、「話し相手」18.3%などが多い。

表-6 介助の代理

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 食事の支度 |

13.8 |

97 |

| 留守番 |

25.0 |

176 |

| 買物 |

12.9 |

91 |

| 食事の介助 |

9.9 |

70 |

| 排泄の介助 |

10.2 |

72 |

| 入浴の介助 |

19.9 |

140 |

| 話し相手 |

18.3 |

129 |

| 外出の介助 |

34.6 |

244 |

| その他 |

8.4 |

59 |

| 特にない |

24.4 |

172 |

図-6 介助の代理

|

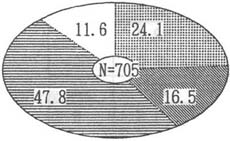

○介助者のホームヘルプサービスの利用希望(S.A)

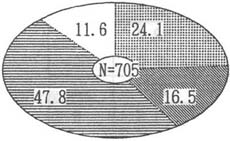

「希望する」人が24.1%、「希望しない」人が16.5%、「わからない」と答えた人が47.8%である。

表-7 ホームヘルプニーズ

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 希望する |

24.1 |

170 |

| 希望しない |

16.5 |

116 |

| わからない |

47.8 |

337 |

| 不明 |

11.6 |

82 |

| 合計 |

100.0 |

705 |

図-7 ホームヘルプニーズ

|

(2)知的障害者調査

○回答者の年齢構成(S.A)

知的障害者の年齢構成は、20歳未満が2.3%、20~29歳が30.7%、30~39歳が29.6%、40~49歳が23.1%、50~59歳が10.0%、60歳以上が2.7%である。

介助者の年齢構成は、30歳未満が0.3%、30~39歳が1.2%、40~49歳が14.3%、50~59歳が35.9%、60歳以上が46.0%である。

表-8 知的障害者の年齢構成

| 区分 |

20歳未満 |

20~29歳 |

30~39歳 |

40~49歳 |

50~59歳 |

60歳以上 |

不明 |

合計 |

| 構成比 |

2.3 |

30.7 |

29.6 |

23.1 |

10.0 |

2.7 |

1.6 |

100.0 |

| 人数 |

19 |

253 |

244 |

190 |

82 |

22 |

13 |

823 |

図-8 知的障害者の年齢構成

|

表-9 介助者の年齢構成

| 区分 |

30歳未満 |

30~39歳 |

40~49歳 |

50~59歳 |

60歳以上 |

不明 |

合計 |

| 構成比 |

0.3 |

1.2 |

14.3 |

35.9 |

46.0 |

2.4 |

100.0 |

| 人数 |

2 |

8 |

97 |

244 |

313 |

16 |

680 |

図-9 介助者の年齢構成

|

○日常生活(S.A)

就労状況は、「働いている」人が53.0%、「働いていない」人が39.5%で、働いている人の就労形態は「共同作業所(簡易授産所)」が37.6%、「通所授産所」が26.1%、「正規の職員(常勤)」11.5%、「パート・臨時雇用」が14.4%である。

表-10 知的障害者の就労状況

| 区分 |

働いている |

働いていない |

不明 |

合計 |

| |

正規の職員 |

家の仕事 |

パート・臨時雇 |

通所授産所 |

共同作業所 |

その他不明 |

| 構成比 |

53.0

(100.0) |

(11.5) |

(1.6) |

(14.4) |

(26.1) |

(37.6) |

(8.7) |

39.5 |

7.5 |

100.0 |

図-10 知的障害者の就労状況

|

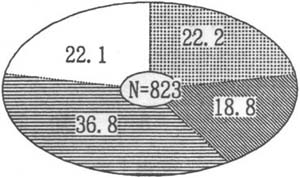

○ホームヘルプサービスの利用希望(S.A)

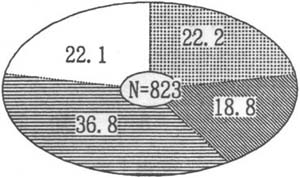

「希望する」人が22.2%、「希望しない」人が18.8%、「わからない」と答えた人が36.8%である。

表-11 ホームヘルプニーズ

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 希望する |

22.2 |

183 |

| 希望しない |

18.8 |

155 |

| わからない |

36.8 |

303 |

| 不明 |

22.1 |

182 |

| 合計 |

100.0 |

823 |

図-11 ホームヘルプニーズ

|

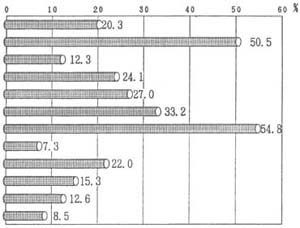

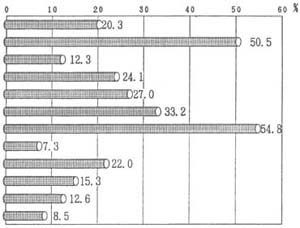

○充実すべき福祉施策(M.A)

急いですべき福祉施策は、障害者理解の啓発及び年金などの経済的援助をあげる人が54.8%で最も多く、次いで、障害者に対する理解が50.5%、障害のある人と一緒に暮らすグループホームの整備が33.2%、住宅の整備が27.0%、働く場所の整備が24.1%である。

表-12 充実すべき福祉施策

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 生活への手助け |

20.3 |

167 |

| 障害者に対する理解 |

50.5 |

416 |

| 仕事の訓練 |

12.3 |

101 |

| 働く所の用意 |

24.1 |

198 |

| 住宅の整備 |

27.0 |

222 |

| グループホームの整備 |

33.2 |

273 |

| 経済的援助 |

54.8 |

451 |

| リハビリ訓練 |

7.3 |

60 |

| 医療費の軽減 |

22.0 |

181 |

| スポーツ等の援助 |

15.3 |

126 |

| 福祉のまちづくり |

12.6 |

104 |

| その他 |

8.5 |

70 |

図-12 充実すべき福祉施策

|

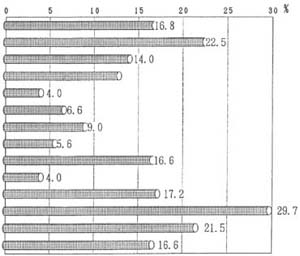

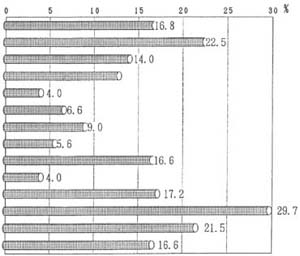

○介助者が他の人に代わってもらえると助かると考えていること(M.A)

「外出の介助」29.7%、「留守番」22.5%、「話し相手」17.2%、「入浴の介助」16.6%などが多い。

表-13 介助の代理

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 食事の支度 |

16.8 |

114 |

| 留守番 |

22.5 |

153 |

| 買物 |

14.0 |

95 |

| 掃除・洗濯 |

12.8 |

87 |

| 他の家族の世話 |

4.0 |

27 |

| 食事の介助 |

6.6 |

45 |

| 排泄の介助 |

9.0 |

61 |

| 着替えの介助 |

5.6 |

38 |

| 入浴の介助 |

16.6 |

113 |

| 室内移動の介助 |

4.0 |

27 |

| 話し相手 |

17.2 |

117 |

| 外出の介助 |

29.7 |

202 |

| その他 |

21.5 |

146 |

| 特にない |

16.6 |

113 |

図-13 介助の代理

|

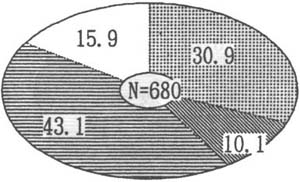

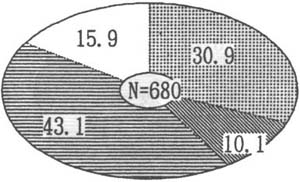

○介助者のホームヘルプサービスの利用希望(S.A)

「希望する」人が30.9%、「希望しない」人が10.1%、「わからない」と答えた人が43.1%である。

表-14 ホームヘルプニーズ

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 希望する |

30.9 |

210 |

| 希望しない |

10.1 |

69 |

| わからない |

43.1 |

293 |

| 不明 |

15.9 |

108 |

| 合計 |

100.0 |

680 |

図-14 ホームヘルプニーズ

|

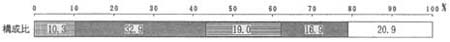

○介助者の住宅改造の希望(S.A)

住宅改造については、「既に改造した」が10.3%、「改造の必要はない」が32.9%、「改造したい」が19.0%、「改造したくてもできない」が16.9%である。

表-15 住宅改造の希望

| 区分 |

既に改造した |

必要がない |

改造したい |

改造できない |

不明 |

合計 |

| 構成比 |

10.3 |

32.9 |

19.0 |

16.9 |

20.9 |

100.0 |

| 人数 |

70 |

224 |

129 |

115 |

142 |

680 |

図-15 住宅改造の希望

|

(3)身体障害者調査

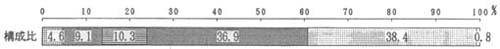

○回答者の年齢構成(S.A)

身体障害者の年齢構成は、20歳未満が0.6%、20~29歳が3.0%、30~39歳が5.1%、40~49歳が10.7%、50~59歳が42.5%、60歳以上が36.2%である。

介助者の年齢構成は、30歳未満が4.6%、30~39歳が9.1%、40~49歳が10.3%、50~59歳が36.9%、60歳以上が39.2%である。

表-16 身体障害者の年齢構成

| 区分 |

20歳未満 |

20~29歳 |

30~39歳 |

40~49歳 |

50~59歳 |

60歳以上 |

不明 |

合計 |

| 構成比 |

0.6 |

3.0 |

5.1 |

10.7 |

42.5 |

36.2 |

1.9 |

100.0 |

| 人数 |

5 |

23 |

40 |

83 |

330 |

281 |

15 |

777 |

図-16 身体障害者の年齢構成

|

表-17 介助者の年齢構成

| 区分 |

30歳未満 |

30~39歳 |

40~49歳 |

50~59歳 |

60歳以上 |

不明 |

合計 |

| 構成比 |

4.6 |

9.1 |

10.3 |

36.9 |

38.4 |

0.8 |

100.0 |

| 人数 |

12 |

24 |

27 |

97 |

101 |

2 |

263 |

図-17 介助者の年齢構成

|

○身体障害者の日常生活(S.A)

就労状況は、「働いている」人が39.9%、「働いていない」人が58.8%で、働いている人の就労形態は「正規の職員(常勤)」53.9%、「家の仕事(自営業)」20.0%、「パート・臨時雇用」が15.2%、「内職」が1.9%、「共同作業所(簡易授産所)」が0.6%、「通所授産所」が1.6%、である。

表-18 身体障害者の就労状況

| 区分 |

働いている |

働いていない |

不明 |

合計 |

| |

正規の職員 |

家の仕事 |

パート・臨時雇 |

通所授産所 |

共同作業所 |

その他不明 |

| 構成比 |

39.9

(100.0) |

(53.9) |

(20.0) |

(15.2) |

(1.6) |

(0.6) |

(8.7) |

54.4 |

5.7 |

100.0 |

図-18 身体障害者の就労状況

|

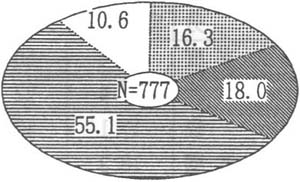

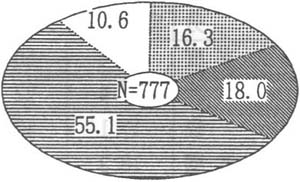

○ホームヘルプサービスの利用希望(S.A)

「希望する」人が16.3%、「希望しない」人が18.0%、「わからない」と答えた人が55.1%である。

表-19 ホームヘルプニーズ

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 希望する |

16.3 |

127 |

| 希望しない |

18.0 |

140 |

| わからない |

55.1 |

428 |

| 不明 |

10.6 |

82 |

| 合計 |

100.0 |

777 |

図-19 ホームヘルプニーズ

|

○住宅改造の希望(S.A)

住宅改造については、「既に改造した」が11.5%、「改造の必要はない」が35.3%、「改造したい」が18.8%、「改造したくてもできない」が19.7%である。

表-20 住宅改造の希望

| 区分 |

既に改造した |

必要がない |

改造したい |

改造できない |

不明 |

合計 |

| 構成比 |

11.5 |

35.3 |

18.8 |

19.7 |

14.8 |

100.0 |

| 人数 |

89 |

274 |

146 |

153 |

115 |

777 |

図-20 住宅改造の希望

|

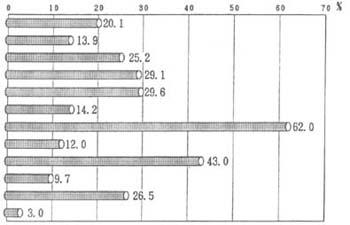

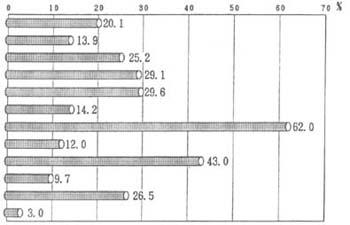

○充実すべき福祉施策(M.A)

急いですべき福祉施策は、年金などの所得保障の充実をあげる人が62.0%で最も多く、次いで医療費の軽減が43.0%、障害に対応した住宅の整備が29.6%、障害者理解の啓発が29.1%、福祉のまちづくりなど都市施設における福祉仕様の整備が26.5%、働く場所の確保が25.2%、日常生活の介助体制の整備が20.1%などである。

表-21 充実すべき福祉施策

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 日常生活の介護体制 |

20.1 |

156 |

| 職業訓練の実施 |

13.9 |

108 |

| 働く場の確保 |

25.2 |

196 |

| 理解を深める啓発 |

29.1 |

226 |

| 障害に対応じた住宅 |

29.6 |

230 |

| ケア付き住宅の整備 |

14.2 |

110 |

| 所得保障の充実 |

62.0 |

482 |

| 専門的な機能回復 |

12.0 |

93 |

| 医療費の軽減 |

43.0 |

334 |

| スポーツ等の援助 |

9.7 |

75 |

| 福祉のまちづくり |

26.5 |

206 |

| その他 |

3.0 |

23 |

図-21 充実すべき福祉施策

|

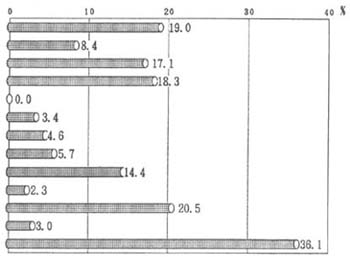

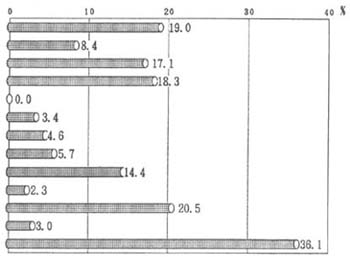

○介助者が他の人に代わってもらえると助かると考えていること(M.A)

「特にない」と答えた人が36.1%で最も多いが、具体的な事項では、「外出の介助」20.5%、「食事の支度」19.0%、「掃除・洗濯」18.3%、「買い物」17.1%、「入浴の介助」14.4%などが多い。

表-22 介助の代理

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 食事の支度 |

19.0 |

50 |

| 留守番 |

8.4 |

22 |

| 買物 |

17.1 |

45 |

| 掃除・洗濯 |

18.3 |

42 |

| 他の家族の世話 |

0.0 |

0 |

| 食事の介助 |

3.4 |

9 |

| 排泄の介助 |

4.6 |

12 |

| 着替えの介助 |

5.7 |

15 |

| 入浴の介助 |

14.4 |

38 |

| 室内移動の介助 |

2.3 |

6 |

| 外出の介助 |

20.5 |

54 |

| その他 |

3.0 |

8 |

| 特にない |

36.1 |

95 |

図-22 介助の代理

|

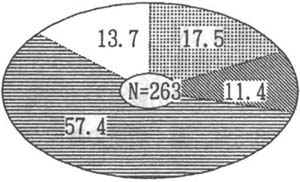

○介助者のホームヘルプサービスの利用希望(S.A)

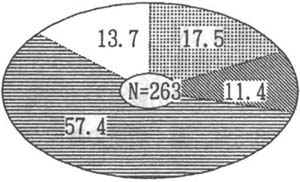

「希望する」人が17.5%、「希望しない」人が11.4%、「わからない」と答えた人が57.4%である。

表-23 ホームヘルプニーズ

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 希望する |

17.5 |

46 |

| 希望しない |

11.4 |

30 |

| わからない |

57.4 |

151 |

| 不明 |

13.7 |

36 |

| 合計 |

100.0 |

263 |

図-23 ホームヘルプニーズ

|

主題:ふれあいおおさか障害者計画 後期行動計画 1999(平成11)年5月策定 -115頁~124頁-