ふれあいおおさか障害者計画後期行動計画

新大阪府障害者計画後期行動計画

~すべての人が平等に暮らせる社会をめざして~

1999(平成11)年5月策定

大阪府

1.調査の目的、方法等

本調査(精神障害者本人調査)は、今後の大坂府の精神障害者施策の基礎資料を得ることを目的に、大阪市を除く大阪府内に在住の精神障害者保健福祉手帳を所持している精神障害者を対象に実施した。調査の実施方法は、自記式調査票方式とし、調査票の配布及び回収は郵送により、3,732通を配付し、宛て先不明等で返送されたものを除いた3,596通を調査母数とし、回収票は、2,062通、有効回答率は57.3%であった。調査の実施時期は、平成9年7月10日に調査票を配付し、7月31日を返送の締切りとし、締切り後に到着した調査票については、8月6日までに到着したものを有効とした。

また、家族調査は、本人を身近でよく知っている家族の意見及び家族の視点からのニーズを調査し、今後の施策の基礎資料とすることを目的に、大阪府内(大阪市を除く)に在住する精神障害者家族で、かつ(社)大阪府精神障害者家族会連合会に加入している地域家族会会員600名、未加入の地域家族会会員400名及び保健所を通じて協力を得られた家族155名、計1,155名を対象に実施した。調査の実施方法は、自記式調査票方式とし、調査票の配付は郵送及び手渡しで行い、767通の回収数、有効回答率は66.4%であった。調査の実施期間は平成9年11月19日から12月5日までとした。

2.調査結果の概要

○精神障害者の年齢構成

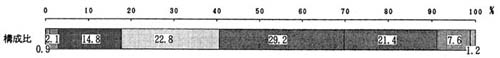

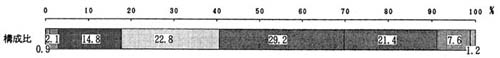

精神障害者の年齢構成は、0~19歳が0.9%、20~24歳が2.1%、25~34歳が14.8%、35~44歳が22.8%、45~54歳が29.2%、55~64歳が21.4%、65歳以上が7.6%である。

表-1 精神障害者の年齢構成

| 区分 |

0~19歳 |

20~24歳 |

25~34歳 |

35~44歳 |

45~54歳 |

55~64歳 |

65歳以上 |

無回答 |

合計 |

| 構成比 |

0.9 |

2.1 |

14.8 |

22.8 |

29.2 |

21.4 |

7.6 |

1.2 |

100.0 |

| 人数 |

18 |

44 |

306 |

471 |

602 |

441 |

156 |

24 |

2,262 |

図-1 精神障害者の年齢構成

|

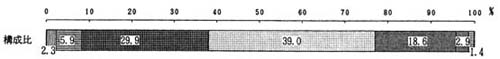

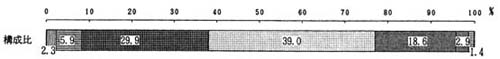

表-2 精神障害者家族の年齢構成

| 区分 |

0~39歳 |

40歳代 |

50歳代 |

60歳代 |

70歳代 |

80歳代 |

無回答 |

合計 |

| 構成比 |

2.3 |

5.9 |

29.9 |

39.0 |

18.6 |

2.9 |

1.4 |

100.0 |

| 人数 |

18 |

45 |

229 |

299 |

143 |

22 |

11 |

767 |

図-2 精神障害者家族の年齢構成

|

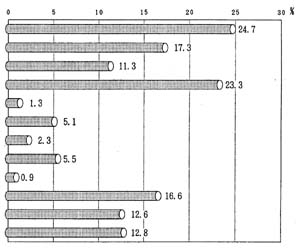

○精神障害者の昼間の過ごし方(複数回答)

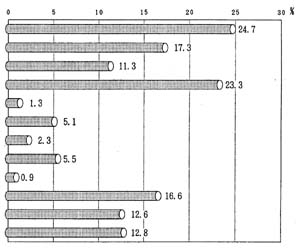

昼間の過ごし方は、入院中が24.7%が最も多く、次いで精神科デイケア通所が23.3%、作業所通所が17.3%、家事が16.6%、何もしていないが12.6%、保健所グループワーク通所が11.3%などとなっている。

表-3 精神障害者の昼間の過ごし方

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 入院中 |

24.7 |

510 |

| 作業所通所 |

17.3 |

356 |

| 保健所グループワーク通所 |

11.3 |

234 |

| 精神科デイケア通所 |

23.3 |

480 |

| 通所授産施設通所 |

1.3 |

27 |

| アルバイト・パート |

5.1 |

105 |

| 常勤就労 |

2.3 |

48 |

| 家事手伝い |

5.5 |

114 |

| 通学 |

0.9 |

18 |

| 家事 |

16.6 |

342 |

| 何もしていない |

12.6 |

260 |

| その他 |

12.8 |

263 |

図-3 精神障害者の昼間の過ごし方

|

○社会的サービスの利用希望(複数回答)

精神障害者が、今後、希望する社会的サービスとしては、治療を続けて受ける際に訪問看護婦等を利用が35.2%、援助を求める際に定期的に保健婦等に声をかけて欲しいが28.4%、役所等の手続きを行う際にソーシャルワーカー等を利用が27.4%、掃除についてホームヘルパー等を利用が23.2%、地域での決まり事を行う際にホームヘルパー等を利用が22.8%、買い物をする際にホームヘルパー等を利用が20.6%などが多い。

表-4 社会的サービスの利用希望

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 食事の用意(仲間と) |

13.8 |

285 |

| 食事の用意(宅配) |

7.6 |

156 |

| 食事の用意(ヘルパー) |

8.6 |

178 |

| 入浴や着替え(仲間と) |

19.4 |

401 |

| 洗濯(仲間と) |

11.9 |

245 |

| 洗濯(ヘルパー) |

15.5 |

319 |

| 掃除(ヘルパー) |

23.2 |

478 |

| 生活費のやりくり(公的機関) |

17.3 |

357 |

| 買物(ヘルパー) |

20.6 |

424 |

| 治療を続けて受ける(訪問) |

35.2 |

726 |

| 地域の決まり事(ヘルパー) |

22.8 |

470 |

| 援助を求める(仲間と) |

18.2 |

376 |

| 援助を求める(定期的) |

28.4 |

585 |

| 役所等の手続き(ワーカー) |

27.4 |

566 |

図-4 社会的サービスの利用希望

|

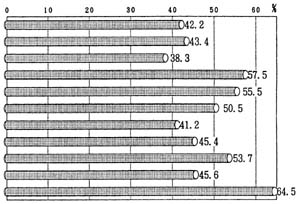

○精神障害者家族の希望する制度・施策(複数回答)

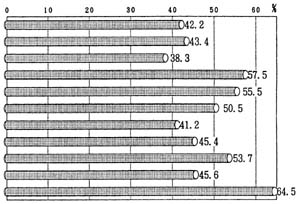

今後、家族が希望する支援内容については、病気、障害に対する周囲の理解が64.5%で最も高く、調子を崩したときに、短期間施設に入所できる制度(ショートステイ)が57.5%、生活支援センターが55.5%、就労の場と機会の確保が53.7%、後見支援センターが50.5%などとなっている。

表-5 精神障害者家族の希望する制度・施策

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 公営住宅の優先入居 |

42.2 |

324 |

| 給食サービス |

43.4 |

333 |

| ホームヘルパー |

38.3 |

294 |

| ショートステイ |

57.5 |

441 |

| 生活支援センター |

55.5 |

426 |

| 後見支援センター |

50.5 |

387 |

| 夜間休日相談 |

41.2 |

316 |

| 市役所相談窓口 |

45.4 |

348 |

| 就労の場と機会 |

53.7 |

412 |

| 家族のための支援センター |

45.6 |

350 |

| 周囲の理解 |

64.5 |

495 |

図-5 精神障害者家族の希望する制度・施策

|

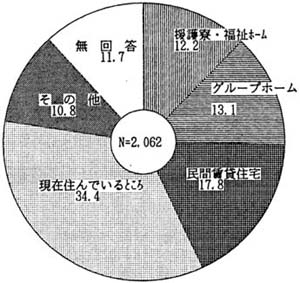

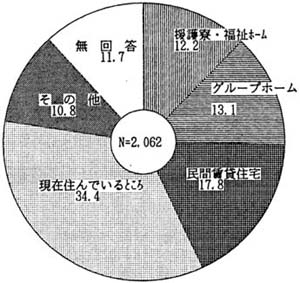

○ひとり暮らしになった時に希望する住まい

現在住んでいるところの比率が、34.4%で最も高く、次いで民間賃貸住宅が17.8%、グループホームが13.1%、援護寮・福祉ホームが12.2%などとなっている。

表-6 ひとり暮らしになった時に希望する住まい

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 援護寮・福祉ホーム |

12.2 |

251 |

| グループホーム |

13.1 |

270 |

| 民間賃貸住宅 |

17.8 |

368 |

| 現在住んでいるところ |

34.4 |

709 |

| その他 |

10.8 |

222 |

| 無回答 |

11.7 |

242 |

| 合計 |

100.0 |

2,062 |

図-6 ひとり暮らしになった時に希望する住まい

|

1.調査の目的、方法等

難病患者・家族の生活実態及び福祉サービスのニーズを把握するため、大阪府特定疾患治療研究事業承認患者から無作為に3,000人を抽出し、郵送による配付・回収方式で特定疾患者基礎調査を実施した。有効回答数は、1,805件で有効回収率は60.1%であった。

調査の実施時期は、平成9年11月である。

2.調査結果の概要

(1)回答者の疾患群構成

疾患群別の特定疾患者の対象数及び構成は、膠原病が25.7%、神経筋疾患が23.3%、消化器疾患17.8%、血液疾患が9.7%、循環器疾患が5.2%、その他の疾患は18.3%であった。

表-1 特定疾患者の疾患群別構成

| 疾患群 |

膠原病 |

神経筋疾患 |

消化器疾患 |

血液疾患 |

循環器疾患 |

その他の疾患 |

合計 |

| 構成比 |

25.7 |

23.3 |

17.8 |

9.7 |

5.2 |

18.3 |

100 |

| 人数 |

463 |

462 |

321 |

175 |

94 |

331 |

1,805 |

図-1 特定疾患者の疾患群別構成

|

○回答者の年齢構成(S.A)

特定疾患者の年齢構成は、20歳未満が3.5%、20~29歳が8.9%、30~39歳が10.1%、40~49歳が14.7%、50~59歳が24.3%、60~69歳が24.0%、70歳以上が10.1%であった。

表-2 特定疾患者の年齢構成

| 区分 |

20歳未満 |

20~29歳 |

30~39歳 |

40~49歳 |

50~59歳 |

60~69歳 |

70歳以上 |

不明 |

合計 |

| 構成比 |

3.5 |

8.9 |

10.1 |

14.7 |

24.3 |

24.0 |

10.1 |

4.4 |

100.0 |

| 人数 |

64 |

160 |

183 |

266 |

439 |

433 |

182 |

78 |

1,365 |

図-2 特定疾患者の年齢構成

|

・疾患群から見た年齢構成

神経筋疾患で最も多い年代は、「60~69歳」(30.6%)

膠原病は、「50~59歳」(28.9%)

消化器疾患は、「30~39歳」(23.7%)

循環器疾患は、「60~69歳」(30.9%)

その他の疾患は、「60~69歳」(30.2%)

血液疾患は、「50~59歳」(21.1%)と「20歳未満」(13.7%)

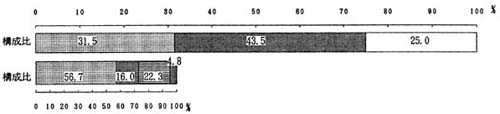

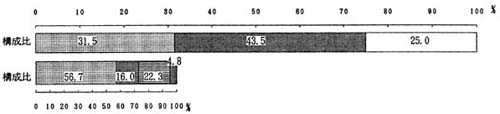

○特定疾患者の日常生活(S.A)

就労状況は、「働いている」人が31.5%、「働いていない」人が43.5%で、働いている人の就労形態は「正規の職員(常勤)」56.7%、「家の仕事(自営業)」16.0%、「パート・臨時雇用」が22.3%、「内職」が4.8%、「その他」が0.2%である。

表-3 特定疾患者の就労状況

| 区分 |

働いている |

|

働いていない |

不明 |

合計 |

| 正規の職員 |

家の仕事 |

パート・臨時雇 |

内職 |

| 構成比 |

31.5

(100.0) |

(56.7) |

(16.0) |

(22.3) |

(4.8) |

43.5 |

25.0 |

100.0 |

図-3 特定疾患者の就労状況

|

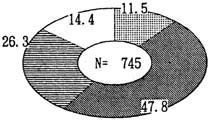

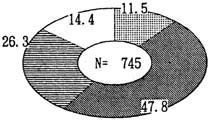

○ホームヘルプサービスの利用希望(S.A)

介助が必要の745名のうち、「希望する」人が11.5%、「希望しない」人が47.8%、「わからない」と答えた人が26.3%である。

表-4 ホームヘルプニーズ

| 区分 |

構成比 |

| 希望する |

11.5 |

| 希望しない |

47.8 |

| わからない |

26.3 |

| 不明 |

14.4 |

| 合計 |

100.0 |

図-4 ホームヘルプニーズ

|

1.調査の目的、方法等

在宅の小児慢性特定疾患児の実態及び福祉サービスのニーズを把握するため、大阪府小児慢性特定疾患治療研究事業承認患者から3,000人を抽出し、郵送による配付、回収方式で小児慢性特定疾患児基礎調査を実施した。有効回答数は1,365件で有効回収率は45.5%であった。

調査の実施時期は平成9年11月である。

2.調査結果の概要

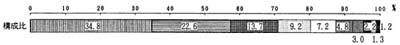

○回答者の疾患群構成

疾患群別の小児慢性特定疾患児の対象数及び構成は、慢性心疾患が34.8%、慢性腎疾患が22.6%、内分泌疾患が13.7%、ぜんそくが9.2%、悪性新生物が7.2%、血友病等血液疾患が4.8%、先天性代謝異常が3.0%、糖尿病が2.2%、神経・筋疾患が1.3%、膠原病が1.2%であった。

表-1 小児慢性特定疾患児の疾患群別構成

| 疾患群 |

慢性心疾患 |

慢性賢疾患 |

内分泌疾患 |

ぜんそく |

悪性新生物 |

血液疾患 |

先天性代謝異常 |

糖尿病 |

神経・筋疾患 |

膠原病 |

合計 |

| 構成比 |

34.8 |

22.6 |

13.7 |

9.2 |

7.2 |

4.8 |

3.0 |

2.2 |

1.3 |

1.2 |

100 |

| 人数 |

475 |

309 |

187 |

125 |

98 |

66 |

41 |

30 |

18 |

16 |

1,365 |

図-1 小児慢性特定疾患児の疾患群別構成

|

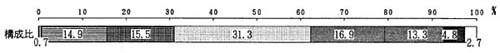

○回答者の年齢構成(S.A)

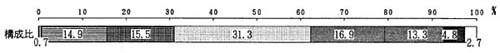

小児慢性特定疾患児の年齢構成は、0歳が0.7%、1~3歳が14.9%、4~6歳が15.5%、7~12歳が31.3%、13~15歳が16.9%、16~18歳が13.3%、19歳が4.8%であった。

表-2 小児慢性特定疾患児の年齢構成

| 区分 |

0歳 |

1~3歳 |

4~6歳 |

7~12歳 |

13~15歳 |

16~18歳 |

19歳 |

不明 |

合計 |

| 構成比 |

0.7 |

14.9 |

15.5 |

31.3 |

16.9 |

13.3 |

4.8 |

2.7 |

100.0 |

| 人数 |

9 |

204 |

211 |

427 |

231 |

181 |

65 |

37 |

1,365 |

図-2 小児慢性特定疾患児の年齢構成

|

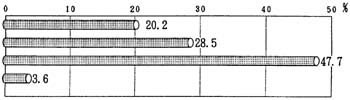

○小児慢性特定疾患児の日常活動(M.A)

就学前の小児慢性特定疾患児は 386人で全体の28.3%であった。

就学中の小児慢性特定疾患児は 909人で全体の66.6%であった。

学校を卒業後の小児慢性特定疾患児は 32人で全体の2.3%であった。

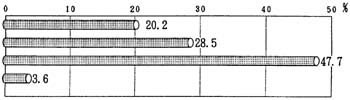

表-3 就学前児の日常活動

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 保育所 |

20.2 |

78 |

| 幼稚園 |

28.5 |

110 |

| 自宅 |

47.7 |

184 |

| その他 |

3.6 |

14 |

図-3 就学前児の日常活動

|

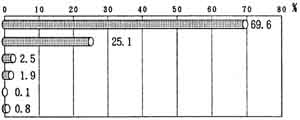

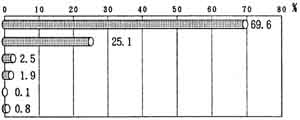

表-4 就学児童の通学状況

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 小・中学校(普通学級) |

69.6 |

633 |

| 高校・専門学校・大学等 |

25.1 |

228 |

| 小・中学校(養護学級) |

2.5 |

23 |

| 盲学校・ろう学校・養護学校 |

1.9 |

17 |

| 院内学級 |

0.1 |

1 |

| その他 |

0.8 |

7 |

図-4 就学児童の通学状況

|

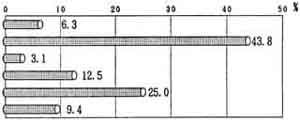

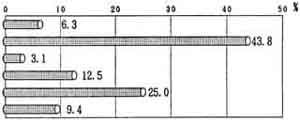

表-5 学校を卒業した患児の日常活動

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 常勤で働いている |

6.3 |

2 |

| パート・アルバイトで働いている |

43.8 |

14 |

| 職業訓練を受けている |

3.1 |

1 |

| 福祉作業所センターに行っている |

12.5 |

4 |

| 自宅(仕事は何もしていない) |

25.0 |

8 |

| その他 |

9.4 |

3 |

図-5 学校を卒業した患児の日常活動

|

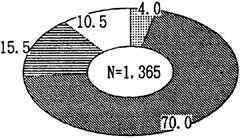

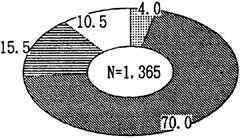

○ホームヘルプサービスの利用希望(S.A)

「希望する」人が4.0%、「希望しない」人が70.0%、「わからない」と答えた人が15.5%である。

表-6 ホームヘルプニーズ

| 区分 |

構成比 |

人数 |

| 希望する |

4.0 |

54 |

| 希望しない |

70.0 |

955 |

| わからない |

15.5 |

212 |

| 不明 |

10.5 |

144 |

| 合計 |

100.0 |

1,365 |

図-6 ホームヘルプニーズ

|

主題:ふれあいおおさか障害者計画 後期行動計画 1999(平成11)年5月策定 -133頁~139頁-