ふれあいおおさか障害者計画後期行動計画

新大阪府障害者計画後期行動計画

~すべての人が平等に暮らせる社会をめざして~

1999(平成11)年5月策定

大阪府

1.調査の目的、方法等

「ふれあいおおさか障害者計画」(平成6年3月策定)の中間年の見直しにあたり、府民の障害者への理解や関心度、及びノーマライゼーションの実現に向けた行政及び個人の取り組みのあり方などの意識を調査し、計画見直しの参考資料とするとともに、障害者施策推進の基礎資料とするため、20歳以上の男女2,000人を抽出し、郵送による配付、回収方式で調査を実施した。有効回収率は70.3%であった。調査の実施期間は平成9年11月26日から12月19日である。

2.調査結果の概要

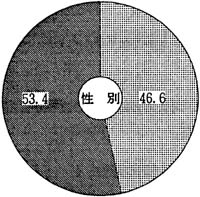

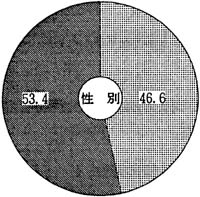

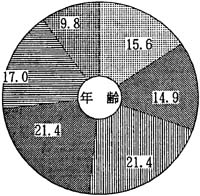

○回答者の性別、年齢構成(S.A)

男性が46.6%、女性が53.4%で20歳代が15.6%、30歳代が14.9%、40歳代が21.4%、50歳代が21.4%、60歳代が17.0.%、70歳代以上が9.8%である。

表-1 性別、年齢構成

| 区分 |

男性 |

女性 |

20歳代 |

30歳代 |

40歳代 |

50歳代 |

60歳代 |

70歳以上 |

合計 |

| 構成比 |

46.6 |

53.4 |

15.6 |

14.9 |

21.4 |

21.4 |

17.0 |

9.8 |

100.0 |

| 人数 |

655 |

750 |

219 |

209 |

300 |

300 |

239 |

138 |

1,405 |

図-1 性別

|

図-2 年齢構成

|

○市町村の福祉施策(S.A)

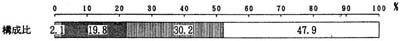

「十分に行き届いている」が2.1%、「かなり行き届いている」が19.8%、両方合わせて「行き届いている」と回答した人は21.9%である。「わからない」は47.9%とほぼ半数を占めている。

表-2 市町村の福祉施策

| 区分 |

十分に行き届いている |

かなり行き届いている |

あまり行き届いていない |

わからない |

合計 |

| 構成比 |

2.1 |

19.8 |

30.2 |

47.9 |

100.0 |

図-3 市町村の福祉施策

|

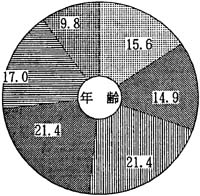

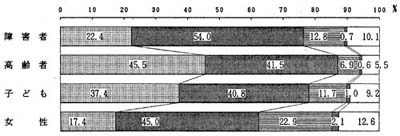

○障害者取り巻く諸問題などの社会問題への関心度(S.A)

「障害者を取り巻く諸問題」に関心がある人が76.4%、「高齢者を取り巻く諸問題」が87.0%、「子どもを取り巻く諸問題」が78.1%、「女性を取り巻く諸問題」が62.3%である。

表-3 障害者取り巻く諸問題などの社会問題への関心度

| 区分 |

関心がある |

|

あまり関心がない |

まったく関心がない |

わからない不明 |

| 非常に関心がある |

やや関心がある |

| 障害者 |

76.4 |

22.4 |

54.0 |

12.8 |

0.7 |

10.1 |

| 高齢者 |

87.0 |

45.5 |

41.5 |

6.9 |

0.6 |

5.5 |

| 子ども |

78.1 |

37.4 |

40.8 |

11.7 |

1.0 |

9.2 |

| 女性 |

62.3 |

17.4 |

45.0 |

22.9 |

2.1 |

12.6 |

図-4 障害者問題などの社会問題への関心度

|

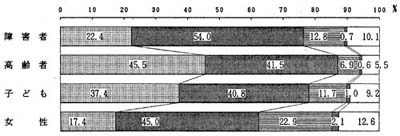

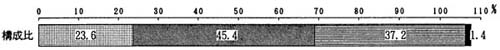

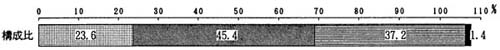

○家族・知人など身近な障害者の有無 (M.A)

「家族や親戚にいる」が23.6%、「近所・職場・学校・知人にいる」が45.4%、「まわりにはいない」が37.2%で、6割強はまわりに障害のある人がいる。

表-4 家族・知人など身近な障害者の有無

| 区分 |

家族や親戚にいる |

近所・職場・学校・知人にいる |

まわりにはいない |

不明 |

| 構成比 |

23.6 |

45.4 |

37.2 |

1.4 |

図-5 家族・知人など身近な障害者の有無

|

○障害者を取り巻く諸問題について話すこと(S.A)

障害者を取り巻く諸問題について、話すことが「よくある」人が10.5%、「時々ある」が41.8%で、合わせて「ある」という人が過半数を占めている。一方、「あまりない」が31.2%、「ほとんど、まったくない」が14.2%である。

表-5 障害者を取り巻く諸問題について話すこと

| 区分 |

よくある |

時々ある |

あまりない |

ほとんど(まったく)ない |

不明 |

| 構成比 |

10.5 |

41.8 |

31.2 |

14.2 |

2.3 |

図-6 障害者を取り巻く諸問題について話すこと

|

○障害者と話したり手助けをしたことの有無と頻度(S.A)

障害がある人と話したり手助けをしたことが「ある」人が63.4%、「ない」人が35.7%である。

障害のある人と話したり手助けをしたことがある人のうち、「継続的に行っている」が6.8%、「機会があれば行っている」が48.9%、「めったにないが経験はある」が39.3%である。

表-6 障害者と話したり手助けをしたことの有無と頻度

| 区分 |

あった |

|

なかった |

不明 |

| 継続的に行っている |

機会があれば行っている |

めったにないが経験はある |

不明 |

| 構成比 |

63.4

(100.0) |

(6.8) |

(48.9) |

(39.3) |

(4.9) |

35.7 |

0.9 |

図-7 障害者と話したり手助けをしたことの有無と頻度

|

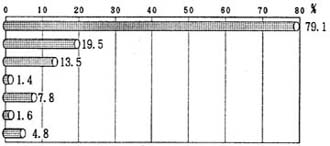

○障害者と話したり手助けをしたことがない理由(M.A)

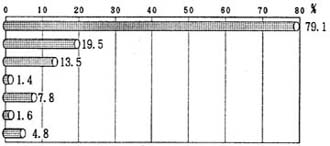

障害がある人と話したり手助けをしたことがないその理由は、「そのような機会がなかった」が79.1%、「どのように接してよいかわからなかった」が19.5%、「おせっかいになるような気がしたから」が13.5%、「専門の人や関係者にまかせた方がよいと思った」が7.8%である。

表-8 障害者と話したり手助けをしたことがない理由

| 区分 |

構成比 |

| 機会がなかったから |

79.1 |

| 接し方がわからなかったから |

19.5 |

| おせっかいになるような気がしたから |

13.5 |

| 自分とって負担になる気がしたから |

1.4 |

| 関係者に任せたほうがよいと思った |

7.8 |

| その他 |

1.6 |

| わからない |

4.8 |

図-9 障害者と話したり手助けをしたことがない理由

|

○障害者の手助けをする意思(S.A)

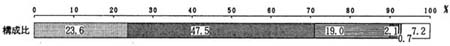

「非常にある」は23.6%、「ややある」が47.5%で、意思が「ある」人が合わせて7割を占める。これに対し、「まったくない」が0.7%、「あまりない」が2.1%である。

表-10 障害者の手助けをする意思

| 区分 |

非常にある |

ややある |

どちらとも言えない |

あまりない |

まったくない |

わからない |

| 構成比 |

23.6 |

47.5 |

19.0 |

2.1 |

0.7 |

7.2 |

図-11 障害者の手助けをする意思

|

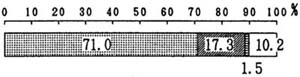

○障害者が路上で困っている時の対応(S.A)

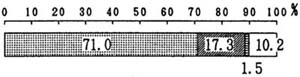

「進んで声をかけた方がよい」が71.0%と圧倒的に多く、「障害者から申し出があるまで黙っていた方がよい」が17.3%である。

表-11 困っている時の対応

| 区分 |

進んで声をかける |

申し出があるまでは黙っている |

その他 |

わからない・不明 |

| 構成比 |

71.0 |

17.3 |

1.5 |

10.2 |

図-12 困っている時の対応

|

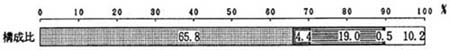

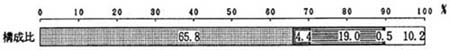

○行政や個人の取り組みについて(S.A)

「行政と個人が一緒に取り組むべき」が65.8%、「行政が主体となった取り組みを行うべき」が19.0%、「個人が主体となった取り組みを行うべき」が4.4%である。

表-12 行政や個人の取り組み

| 区分 |

行政と個人が一緒に取り組むべき |

行政が主体となった取り組みを行うべき |

個人が主体となった取り組みを行うべき |

その他 |

わからない・不明 |

| 構成比 |

65.8 |

4.4 |

19.0 |

0.5 |

10.2 |

図-13 行政や個人の取り組み

|

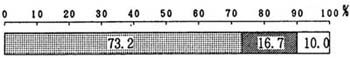

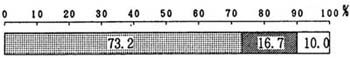

○障害者の社会参加----社会的援助について(S.A)

「生活費の足りない部分だけを社会が援助すべき」が73.2%、「社会が大幅に援助すべき」が16.7%、「わからない(不明)」が10.0%である。

表-13 社会的援助

| 区分 |

生活費の不足部分を社会が援助 |

社会が大幅に援助すべき |

わからない |

| 構成比 |

73.2 |

16.7 |

10.0 |

図-14 社会的援助

|

○障害者の社会参加----社会貢献について(S.A)

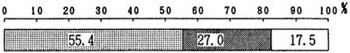

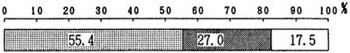

障害者も「なんらかの形で社会に貢献すべが55.4%、「あまり期待すべきでない」が27.0%、「わからない」が10.0%である。

表-14 社会貢献

| 区分 |

なんらかの形で社会貢献すべき |

あまり期待すべきでない |

わからない |

| 構成比 |

55.4 |

27.0 |

17.5 |

図-15 社会貢献

|

○障害者の身のまわりの介助(S.A)

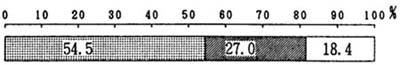

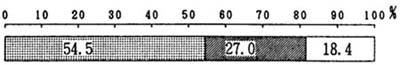

障害者の介助は「できるだけ家族が中心になって介助するのが良い」が54.5%、「できるだけ行政が介助するのが良い」が27.0%、「わからない」が18.4%である。

表-15 身のまわりの介助

| 区分 |

できるだけ家族が中心に介助 |

できるだけ行政が介助 |

わからない |

| 構成比 |

54.5 |

27.0 |

18.4 |

図-16 身のまわりの介助

|

○行政の介助施策について(S.A)

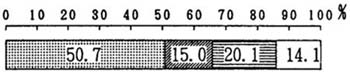

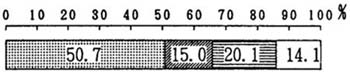

行政の介助施策としては「家族が一緒に暮らせるようにするのが良い」が50.7%、「一人で独立してくらせるようにするのが良い」が15.0%、「公的な施設に入れるようにするのが良い」が20.1%、「わからない」が14.1%である。

表-16 行政の介助施策

| 区分 |

家族が一緒に暮らせるように |

一人で独立して暮らせるように |

公的な福祉施設に入れるように |

わからない |

| 構成比 |

50.7 |

15.0 |

20.1 |

14.1 |

図-17 行政の介助施策

|

○障害のある子どもの学習について(S.A)

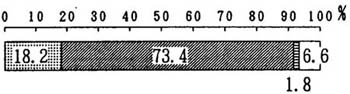

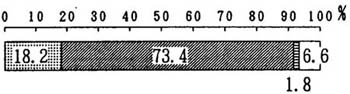

障害のある子どもの学習は「障害の種類や程度によっては特別な学校で勉強するのが良い」が73.4%、「普通の学校でみんなと一緒に勉強するのが良い」が18.2%、「全て特別な学校で勉強するのが良い」が1.8%、「わからない」が6.6%である。

表-17 障害のある子どもの学習

| 区分 |

普通の学校でみんなと一緒に |

種類、程度により特別な学校で |

障害児はすべて特別な学校で |

わからない |

| 構成比 |

18.2 |

73.4 |

1.8 |

6.6 |

図-18 障害のある子どもの学習

|

○障害者と一緒に仕事をすることについて(S.A)

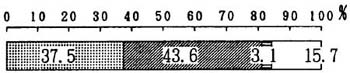

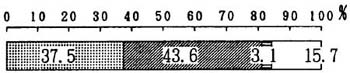

障害者と「一緒に仕事をすることを歓迎する」人は37.5%で、「問題はあっても結局は一緒に仕事をする」人は、43.6%、「能率や付き合いを考えて一緒に仕事をしない」人が3.1%、「わからない」が15.7%である。

表-18 障害者と一緒に仕事をすること

| 区分 |

一緒に仕事をすることを歓迎する |

問題はあっても一緒に仕事をする |

能率等を考えて一緒に仕事をしない |

わからない |

| 構成比 |

37.5 |

43.6 |

3.1 |

15.7 |

図-19 障害者と一緒に仕事をすること

|

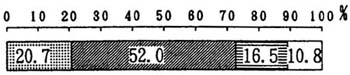

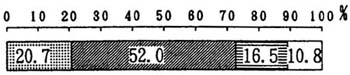

○働く意志と能力を持つ障害者の就職について(S.A)

「そう難しくない」と思う人は20.7%で、「かなり難しい」と思う人は、52.0%、「非常に難しい」と思う人が16.5%、「わからない」が10.8%である。

表-19 障害者の就職

| 区分 |

そう難しくないと思う |

かなり難しいと思う |

非常に難しいと思う |

わからない |

| 構成比 |

20.7 |

52.0 |

16.5 |

10.8 |

図-20 障害者の就職

|

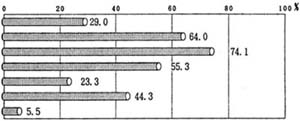

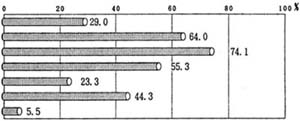

○障害者の就職が難しいと思う理由について(M.A)

「職場の設備が障害者向けにできていない」が74.1%で、「雇用者の理解不足」が64.0%、「障害者に向いた仕事が不足」が55.3%、「通勤が困難が44.3%、「教育・職業訓練の不備」が29.0%、「職場の人間関係がうまくいかない」が23.3%である。

表-20 就職が難しい理由

| 区分 |

構成比 |

| 教育、就職訓練の不備 |

29.0 |

| 雇用者の理解不足 |

64.0 |

| 職場の設備が整備されていない |

74.1 |

| 適した仕事が不足している |

55.3 |

| 職場の人間関係がうまくいかない |

23.3 |

| 通勤が困難 |

44.3 |

| その他・わからない |

5.5 |

図-21 就職が難しい理由

|

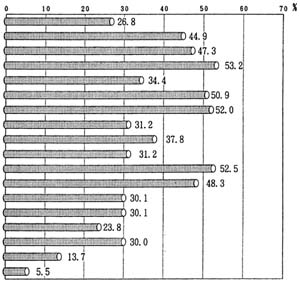

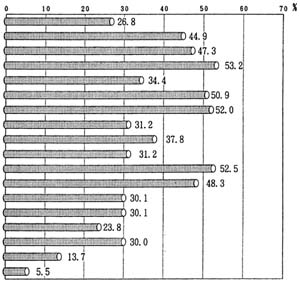

○行政が力を入れる必要がある施策について(M.A)

行政がもっと力を入れる必要がある施策については、「相談員や介護人など福祉サービスの充実」が53.2%で最も多く、以下、「暮らしやすいまちづくり」が52.5%、「雇用・就労の場の確保」が52.0%、「職業紹介、指導・訓練の充実が50.9%と半数以上、「交通機関・交通施設の整備」が48.3%、「障害の種類や程度に応じた教育の充実」が47.3%、「障害者への理解を深める学校教育」が44.9%と4割以上の比率で続いている。

表-21 行政が力を入れるべき施策

| 区分 |

構成比 |

| 障害者を取り巻く諸問題の啓発広報活動 |

26.8 |

| 障害者への理解を深める学校教育 |

44.9 |

| 種類や程度に応じた教育の充実 |

47.3 |

| 介護人などの福祉サービスの充実 |

53.2 |

| ボランティア活動の育成・支援 |

34.4 |

| 職業紹介や指導・訓練の充実 |

50.9 |

| 雇用・就労の場の確保 |

52.0 |

| リハビリテーションの充実 |

31.2 |

| 障害者福祉施設の整備・充実 |

37.8 |

| 年金や手当ての充実 |

31.2 |

| 建築物の改善・整備などまちづくり |

52.5 |

| 交通機関や交通施設の改善・整備 |

48.3 |

| 点字、手話などによる情報提供 |

30.1 |

| 福祉機器などの開発、普及 |

30.1 |

| 医療技術の開発 |

23.8 |

| 障害者参加を前提とした活動の振興 |

30.0 |

| 障害に関連する国際協力の推進 |

13.7 |

| その他・特にない・不明 |

5.5 |

図-22 行政が力を入れるべき施策

|

○「障害者の日」(12月9日)の認知状況(S.A)

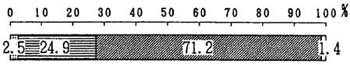

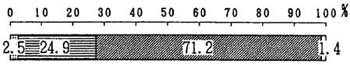

「障害者の日」を「内容まで知っている」人は2.5%で、「名前だけは聞いたことがある」は24.9%で、これらを合計した認知率は27.4%である。

表-22 「障害者の日」の認知

| 区分 |

内容まで知っていた |

名前だけは聞いた |

知らなかった |

不明 |

| 構成比 |

2.5 |

24.9 |

71.2 |

1.4 |

図-23 「障害者の日」の認知

|

○「ふれあいおおさか障害者計画」の認知状況(S.A)

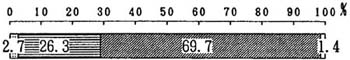

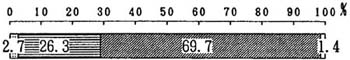

「ふれあいおおさか障害者計画」の認知状況は、「内容まで知っている」が2.7%で、「名前だけは聞いたことがある」人は26.3%、これらを合計した認知率は29.0%である。

表-23 府の障害者のための長期計画の認知

| 区分 |

内容まで知っていた |

名前だけは聞いた |

知らなかった |

不明 |

| 構成比 |

2.7 |

26.3 |

69.7 |

1.4 |

図-24 府の障害者のための長期計画の認知

|

主題:ふれあいおおさか障害者計画 後期行動計画 1999(平成11)年5月策定 -140頁~146頁-