障害者のための福祉施設は、機能回復訓練の場、生活の場であり、福祉施設の機能等は、多種にわたっています。

入所・通所の施設種別ごとに利用圏域も異なっており、今後、地域社会における福祉需要を考慮しながら、適時に適切な利用が可能となるよう、地域バランス等に配慮しながら、適正な施設の配置を進めます。

また、施設人所者のみならず、地域で生活する障害者の生活支援を行うことも重要な役割であり、障害者施設にホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、地域生活(療育)支援機能を付加するなど施設機能の充実を図ります。

![]()

障害者のための福祉施設は、障害者の暮らしを支えるうえで重要な役割を果たしており、生活施設として、人権やプライバシーに配慮した施設の整備・運営が必要です。

このため

- 入所者の処遇について、個人の尊厳の確保

- ゆとりと潤いのある環境づくり

- 居室の個室化、地域交流スペースの整備

などを進め、質の高いサービスの提供を促進します。

また、ノーマライゼーション理念の浸透により、施設の果たす役割も大きく変化し、従来の療育、生活の場としての機能に加えて

- 障害者の自立と社会参加を支援するサービス

- 介護する家族等への効率的支援

- 施設の持つ専門機能(人的・物的)の有効活用

など地域の社会福祉資源としての役割を担うことが必要です。

このため、人所者へのサービス提供だけでなく、デイサービス、ショートステイ、グループホームなど地域で生活する障害者やその家族を支援する機能の充実を図り、広く地域における総合的な福祉推進の拠点としての役割を果たすよう指導します。

![]()

障害者のニーズを踏まえ、各圏域の地域特性に配慮しながら、身体障害者、知的障害者、精神障害者の福祉施設の適正な整備を進めます。

なお、整備に当たっては

- 人所施設から通所施設への転換

- 少子化の中で障害児の施設から障害者の施設への転換

- 通所部門の充実

- 地域の公共施設等との合築

などを検討し、在宅生活、地域生活への移行を促進します。

![]()

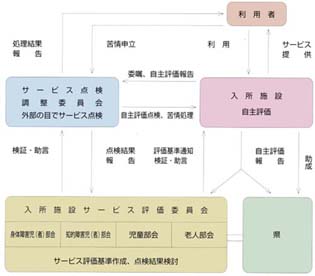

施設におけるサービスの質の確保と向上を図るため、施設のサービス内容を自主評価するとともに、第三者がその結果を客観的に点検し、サービス内容の改善を促進します。

また、利用者が適切なサービスの選択をできるよう施設でのサービス内容に関する情報を公開する仕組みについて検討します。

図5-3:施設福祉サービスの評価について

入所施設サービス評価事業の流れ(イメージ図)

|

![]()

障害者の地域での生活に必要な入所施設や通所施設の整備は、地域における整備状況、地域でのニーズ、地域バランス等に配慮しながら進めます。

特に、身体・知的障害者福祉施設に比べて整備が遅れている精神障害者福祉施設は、入院患者の社会復帰施設としても、整備を一層進める必要があります。

●入所施設

本県が平成10年10月に実施した身体・知的障害者の福祉施設入所・通所調査では、入所者のうち知的障害者と重複障害者を合計すると全体の8割であり、知的障害者の入所が多く、性別で見ると男性約6割、女性約4割となっています。

入所者の年齢層は、18歳以上40歳未満が約5割、40歳以上65歳未満が約4割で、入所年数が5年以上である長期入所者が6割を占めています。

今後の施設福祉サービスについては、施設に入所している人で自立可能な人の在宅化・地域化ニーズを踏まえ、障害者が地域で生活するために必要な施設の整備を進めるとともに、提供するサービスの質の向上を図ります。

また、障害児施設へ20歳以上の障害者が多く入所していることから、現行制度に適合するように、障害者施設への転換を進めます。

なお、精神障害者の退院後の社会復帰施設として、生活訓練施設(援護寮)、入所授産施設等の整備を進めます。

●通所施設

本県が平成10年10月に実施した身体・知的障害者の福祉施設入所・通所調査では、通所者のうち知的障害者が全体の5割弱と多く、性別で見ると男性約6割、女性約4割となっています。

通所者の年齢層は、15歳未満の通所者が20%程度(入所者は5%程度)であることが入所者の場合と大きく異なる点であり、18歳以上40歳未満の通所者が約5割となっており、施設入所者が在宅化・地域化を望んでいることからも通所施設の充実が必要です。

このような状況を踏まえ、今後、障害児通園事業、心身障害幼児通所訓練事業など各種事業等の実施状況、地域バランス等を考慮しながら、障害者の身近な地域に通所授産施設、知的障害者通所更生施設、知的障害児通園施設、小規模作業所等施設等の整備を図ります。

また、精神障害者の通所授産施設等の整備を進めます。

表5-15:県内障害児(者)施設の施設入所者の状況

| 入・通所者 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 重複障害 | 無回答 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 入所者数 | 554 | 1,880 | 190 | 1,017 | 42 | 3,683 |

| 通所者数 | 243 | 938 | 489 | 370 | 46 | 2,086 |

| (障害福祉課調べ) | ||||||

(注)

- 「岡山県障害児(者)施設入所・通所状況調査」(平成10年10月実施)結果によります。

- 県内すべての障害児(者)施設に対して調査し、回収率は入所・通所施設計で97.9%です。

表5-16:施設入所者・通所者の年齢の状況

| (単位:人) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 年齢区分 | 入所者 | 通所者 | ||

| 15歳未満 | 168 | 4.6% | 413 | 19.8% |

| 15歳以上18歳未満 | 129 | 3.5% | 35 | 1.7% |

| 18歳以上40歳未満 | 1,917 | 52.0% | 1,017 | 48.7% |

| 40歳以上65歳未満 | 1,355 | 36.8% | 559 | 26.8% |

| 65歳以上 | 84 | 2.3% | 49 | 2.4% |

| 無回答又は不明 | 30 | 0.8% | 13 | 0.6% |

| 計 | 3,683 | 100.0% | 2,086 | 100.0% |

| (障害福祉課調べ) | ||||

(注)「岡山県障害児(者)施設入所・通所状況調査」(平成10年10月実施)結果によります。

表5-17:施設整傭の方向について

| 施設区分 | 施設整備の今後の方向 |

|---|---|

| 身体障害者更生援護施設 | ●各圏域に身体障害者療護施設の整備は進んでいますが、ほぼ満所状態であり、待機者の状況、圏域外からの入所者の状況も踏まえて、地域バランスや高度・重複障害への的確な対応を考慮した必要な施設整備を進めます。 ●身体障害者授産施設については、通所して利用できる利用型施設としての整備を進め、通所部門の充実等により、在宅での生活支援や地域生活への移行を促進します。 ●肢体不自由者更生施設と重度身体障害者更生援護施設については、両施設機能が実態として同一化の傾向にあることから、総合的に指導援助する方向で再整備を進めます。 ●内部障害者更生施設など県内にない施設については、利用者の状況を把握しながら、今後、検討します。 |

| 知的障害者援護施設 | ●利用型の施設としての整備を進め、通所部門の充実等により、在宅での生活支援や地域生活への移行を促進します。 ●地域バランスや重度・重複障害者への的確な対応を考慮した施設整備を進めます。 ●障害児施設からの転換整備を進めます。 |

| 障害児施設 | ●少子化の影響により一般の入所率は低下していますが、入所率が高い重症心身障害児施設については、地域バランスを考慮した施設整備を進めるとともに、重症心身障害児通園事業等の充実を図ります。 ●出生率の低下により、恒常的な定員割れや障害児施設に20歳以上の障害者が多く入所している状況に対応するため、通所(利用型)施設や障害者施設への転換整備を進めます。 |

| 精神障害者社会復帰施設等 | ●他の障害種別の施設に比べ、整備の遅れが見られることから、地域バランスを考慮した着実な施設整備を進めます。 |

| その他の施設 (福祉的就労対策関係) |

●一般の事業所等への就業が困難な障害者の就労を支援するため、就労の場の確保を図ります。 ●各圏域内で、通所可能な範囲での地域福祉作業所等の設置を推進するとともに、福祉工場の施設整備を進めます。 |

(注)現在、国において措置制度の見直しや地域支援事業の充実等が、平成14年度を目途に検討されており、平成14年度の計画見直し時に整備方向や整備目標について再検討します。

表5-18:主要施設とその機能

| (平成10.3.31現在) | ||||||||||||||

| 生活支援 | 更生・訓練・治療・療育施設 | 作業施設 | 地域における生活の場 | 地域型用施設 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 介助支援等 | 更生・訓練・治療・療育支援 | 雇用・就労等支援 | 地域生活支援 | 在宅化等支援 | ||||||||||

| 身体障害者 |

(身体障害者療護施設) 身体上の著しい障害のため常時介護を必要とする最重度の障害者を入所により、医学的管理の下に必要な支援を行う施設です。

|

(肢体不自由者更生施設) 障害の程度にかかわりなく相当程度の作業能力を回復できる障害者を対象として更生訓練を行う施設です。

重度の身体障害者を入所により、治療及び日常生活に必要な訓練を行う施設です。

|

(身体障害者授産施設) 雇用されることの困難な身体障害者又は生活に困窮する人等を入所により、必要な訓練を行い、就業や自活をめざす施設です。

身体障害者で雇用されることの困難な人又は生活に困窮する人等を通所により、必要な訓練を行い、就業や自活をめざす施設です。

雇用されることの困難な重度身体障害者を入所・通所により、必要な訓練を行い、就業や自活をめざす施設です。

|

(福祉ホーム) 身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者が自立した生活を営みます。

|

(身体障害者デイサービスセンター) 通所により、入浴、食事の提供、機能訓練等を行う施設です。

家庭での介護が一時的に受けられない障害者に身体障害者療護施設等への短期入所により介護サービスを提供します。

|

|||||||||

| 知的障害者 |

(知的障害者更生施設) 18歳以上の知的障害者を入所・通所により保護するとともに更生に必要な指導及び訓練を行う施設です。

|

(知的障害者授産施設) 18歳以上の知的障害者で就職が困難な人に入所・通所により自活に必要な訓練や職業を提供するための施設です。

対人関係、健康管理等の事由により、一般企業に就労できないでいる知的障害者を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進することを目的とした施設です。

在宅の障害者に技術習得や就労の機会を提供し、社会生活への適応性を高める施設です。

|

(グループホーム) 地域の中にある住宅等において共同生活を営む知的障害者に世話人による食事提供や金銭管理などの日常生活に必要な便宜等を図ります。

生活環境、住宅事情等の理由により、現に住居を求めている知的障害者が独立した生活を営みます。

知的障害者援護施設入所者の一般企業等への就労による自立を促進するための日常生活における指導を行います。

就労している知的障害者に居室その他の設備の利用を提供し、独立生活に必要な助言・指導を行います。

|

(ショートステイ専用床) 家庭での介護が一時的に受けられない障害者に知的障害者更生施設等への短期入所により、介護サービスを提供します。

|

||||||||||

| 障害児 |

(知的障害児施設) 知的障害の児童が入所し、独立生活に必要な知識・技能を訓練する施設です。

上肢、下肢又は体幹に機能障害のある児童を治療するとともに、独立生活に必要な知識・技能を訓練する施設です。

重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所により治療及び日常生活の指導をする施設です。

|

(知的障害児通園施設) 知的障害の児童を保護者のもとから通わせて、独立生活に必要な知識・技能を授ける施設です。

難聴幼児を母子通園させて聴能訓練を行い、独立生活に必要な指導を行う施設です。

上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立生活に必要な知識技能を授ける施設です。

|

(ショートステイ専用床) 家庭での介護が一時的に受けられない障害者に知的障害児施設等への短期入所により介護サービスを提供します。

|

|||||||||||

| 精神障害者 |

(精神障害者援護寮) 回復途上にある精神障害者に生活の場を提供するとともに生活指導を行う施設です。

|

(精神障害者通所授産施設) 作業能力のある精神障害者に通所による方法で自活に必要な訓練を行う施設です。

作業能力のある精神障害者に生活の場を与えるとともに自活に必要な訓練を行う施設です。

対人関係、健康管理等の事由により、一般企業に就労できないでいる人を雇用し、最低賃金を保障して社会的自立を促進することを目的とした施設です。

回復途上にある在宅の精神障害者に生活指導、作業訓練等を提供し、社会復帰を促進します。

|

(グループホーム) 地域の中にある住宅等において共同生活を営む精神障害者に、世話人による食事提供や金銭管理などの日常生活に必要な便宜等を図ります。

住宅の確保が困難な精神障害者に一定期間利用させて、生活の場を確保するとともに、必要な指導を行い、社会参加の促進を図ります。

|

(精神科デイケア施設) 精神病院等に設置し、医療保険の適用を受けて、作業訓練、レクリエーション、生活指導等を通じた治療を行います。

|

||||||||||

(注) 県内に所在する主な健康福祉施設及び今後整備を予定している施設についてのみ掲載しています。

(数値項目)

(1)身体障害者更生援護施設

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 人分(ヵ所) | 人分(ヵ所) | 人分(ヵ所) | ||

| 肢体不自由者更生施設(入所) うち岡山市 うち倉敷市 |

30( 1) 30( 1) 0( 0) |

30( 1) | 30( 1) | |

| 肢体不自由者更生施設(通所) うち岡山市 うち倉敷市 |

13( 0) 13( 0) 0( 0) |

13( 0) | 13( 0) | 肢体不自由者更生施設(入所)に併設しています。 |

| 重度身体障害者更生援護施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

60( 1) 60( 1) 0( 0) |

60( 1) | 60( 1) | |

| 身体障害者療護施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

510( 7) 120( 1) 0( 0) |

560( 8) | 680(10) | |

| 重度身体障害者授産施設(入所) うち岡山市 うち倉敷市 |

100( 2) 50( 1) 0( 0) |

100( 2) | 100( 2) | |

| 重度身体障害者授産施設(通所) うち岡山市 うち倉敷市 |

15( 0) 15( 0) 0( 0) |

25( 0) | 55( 1) | 重度身体障害者授産施設(入所)に併設しています。 |

| 身体障害者授産施設(入所) うち岡山市 うち倉敷市 |

30( 1) 0( 0) 30( 1) |

30( 1) | 30( 1) | |

| 身体障害者通所授産施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

85( 3) 0( 0) 20( 1) |

85( 3) | 105( 4) | |

(2)知的障害者援護施設

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 人分(ヵ所) | 人分(ヵ所) | 人分(ヵ所) | ||

| 知的障害者更生施設(入所) うち岡山市 うち倉敷市 |

1,519(23) 524( 7) 265( 4) |

1,599(24) | 1,700(25) | |

| 知的障害者更生施設(通所) うち岡山市 うち倉敷市 |

75( 3) 65( 2) 10( 1) |

115( 4) | 135( 5) | |

| 知的障害者授産施設(入所) うち岡山市 うち倉敷市 |

330( 7) 40( 1) 40( 1) |

330( 7) | 330( 7) | |

| 知的障害者授産施設(通所) うち岡山市 うち倉敷市 |

464(13) 120( 4) 70( 2) |

495(14) | 540(15) | |

(3)障害児施設

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 人分(ヵ所) | 人分(ヵ所) | 人分(ヵ所) | ||

| 知的障害児施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

252(4) 204(3) 0( 0) |

170(3) | 170(3) | |

| 肢体不自由児施設 肢体不自由児施設(入所) うち岡山市 うち倉敷市 肢体不自由児施設(通所) うち岡山市 うち倉敷市 |

120(1) 120(1) 0(0) 50(0) 50(0) 0(0) |

120(1) 50(0) |

120(1) 50(0) |

肢体不自由者更生施設(入所)に併設しています。 |

| 重症心身障害児施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

415(3) 295(2) 0(0) |

415(3) | 465(4) | |

| 知的障害児通園施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

160(5) 30(1) 45(1) |

160(5) | 180(6) | |

| 肢体不自由児通園施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

30(1) 0(0) 30(1) |

30(1) | 30(1) | |

| 難聴幼児園施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

48(1) 48(1) 0(0) |

48(1) | 48(1) | |

(4)精神障害者施設

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 人分(ヵ所) | 人分(ヵ所) | 人分(ヵ所) | ||

| 精神障害者生活訓練施設(援護療) うち岡山市 うち倉敷市 |

65( 3) 45( 2) 0( 0) |

105( 5) | 215(10) | |

| 精神障害者入所授産施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

60( 2) 0( 0) 0( 0) |

120( 4) | 262( 9) | |

| 精神障害者通所授産施設 うち岡山市 うち倉敷市 |

65( 1) 65( 1) 0( 0) |

195( 3) | 484(10) | ※施設定員でなく、登録利用者数で計算しています。 (定員では平成10.3.31現在29人(1カ所)) |

(5)その他施設

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 人分(ヵ所) | 人分(ヵ所) | 人分(ヵ所) | ||

| 知的障害者福祉工場 うち岡山市 うち倉敷市 |

20( 1) 0( 0) 20( 1) |

20( 1) | 60( 3) | |

| 精神障害者福祉工場 うち岡山市 うち倉敷市 |

0( 0) 0( 0) 0( 0) |

75( 1) | 311( 4) | |

| 心身障害者地域福祉作業所 うち岡山市 うち倉敷市 |

(45) (20) ( 6) |

(54) | (77) | |

| 精神障害者共同作業所 うち岡山市 うち倉敷市 |

(31) (10) ( 5) |

(44) | (75) | |

(注) 「2雇用・就業」の「3福祉的就労対策の充実」に掲載があります。

主題・副題:地域でともに生活するノーマライゼーション社会をめざして-岡山県障害者長期計画-

発行者:岡山県

頁数:51頁~60頁

文献に関する問い合わせ:

〒700-8570 岡山県岡山市内山下2-4-6

障害福祉課

電話:086-224-2111

FAX:

岡山県ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/

障害福祉課(岡山県)ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/hoken.shofuku/shofuku.htm