障害者やその家族にとって、親や身近な親族の死後の障害者の生活維持、財産管理等は大きな問題です。特に、近年判断能力が十分でない障害者や高齢者に対する虐待や財産の侵害等の問題が顕在化しており、今後早急に成年後見制度の導入が望まれるとともに、財産管理に止まらず、日常生活上の支援を行うことが重要であることから、各種サービスの利用を援助する施策の充実を図る必要があります。

また、利用者による適切なサービスの選択を可能にするとともに保健・福祉に対する信頼を高めるため、サービスの内容や評価等に関する情報を公開し、事業運営の透明性を確保する仕組みについて検討を進めます。

![]()

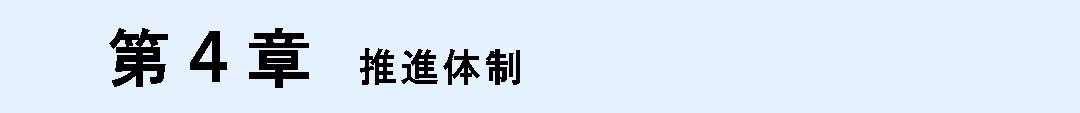

判断能力が十分でない障害者に対して、日常的な金銭管理サービスや各種福祉サービスの制度の説明、各種手続きの援助、虐待防止に向けた見守りなどの支援を行う「地域福祉権利擁護センター(仮称)」を整備するとともに、それに従事する自立生活支援専門員(仮称)など専門的な人材の育成・確保を図ります。

![]()

社会福祉協議会、各種相談員、民生委員・児童委員など関係機関との連携により人権侵害事件の未然防止や早期発見に努めるとともに、権利が侵害された障害者やその家族等からの相談に随時対応できる「障害者のくらしと権利相談事業(障害者110番)」の実施など相談体制の充実を図ります。

また、障害者の住居を確保するために、民間賃貨住宅等への入居に際しての公的保証制度のあり方について検討します。

![]()

障害者の権利擁護のための基盤として、意思伝達や情報確保の手段が保障されることが必要であるため、手話通訳奉仕員、要約筆記奉仕員、点字翻訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成・派遣・設置、字幕放送、点字による文書や録音物の作成などを促進します。

![]()

障害者の権利擁護を図るため、施設内のサービス提供等について客観的に評価し、適切なサービスが選択できるよう、各種サービス内容に関する情報を福祉施設自らが公開する仕組みについて検討します。

(注)「5福祉」の「2施設福祉サービスの充実」の「図5-3:施設福祉サービスの評価について」P52を参照してください。

図6-1:地域福祉権利擁護センター(仮称)の概要

(利用者から見た地域福祉権利擁護事業のイメージ)

|

表6-1:障害者のくらしと権利相談事業(障害看110番)の概要

| 相談項目 | 一般相談 | 専門相談 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 弁護士相談 | 行政等関係機関相談 | ||||

| 相談業務 | 相談員が、障害者本人や家族をはじめ広く関係者の人々の悩み、心配ことなどくらしや人権に関わる生活全般についての相談に応じます。 | 一般相談の内容により、相談員が弁護士相談を行うことが適当と認めた場合に、予約により、財産、相続、人権侵害等の専門的な相談に応じます。 | 一般相談の内容により、相談員が行政機関等での対応が適当と認めた場合は、随時要請し、相談に応じます。 | ||

| 相談日 (受付時間) |

曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | 相談員からの要請を受けた場合に随時対応します。 |

| 月・木 | 13:00-19:00 | 毎月 第2・第4 火曜日 |

13:00-16:00 (原則予約制です) |

||

| 火・水 金・土 |

10:00-16:00 | ||||

| ※ただし、日曜・祝祭日・年末年始(12/29-1/3)は休みます。 | ※ただし、緊急を要する場合は、随時対応します。 | ||||

| 相談窓口 | 所在地:〒700-0813 岡山市石関町2-1 岡山県総合社会福祉会館5階 岡山県障害者社会参加推進センター 電話 (086)223-0020 FAX (086)223-4597 |

||||

| 相談方法 | 来所・電話・手紙等、どのような方法でもかまいません。 | ||||

(数値目標)

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 地域福祉権利擁護センター | 0ヵ所 | 1ヵ所 (9ヵ所) |

1ヵ所 (9ヵ所) |

県社会福祉協議会、基幹的な市町村社会福祉協議会に設置を検討します。 |

(注) ( )内は、基幹的な市町村社会福祉協議会に設置するヵ所数です。

障害者の生活の様々な場面で、ボランティアによる支援が大きな役割を果たしています。

このため、学校教育、社会教育、生涯学習、地域生活等、幅広い分野において、ボランティア活動に対する理解を深め、県民、関係団体、企業等が各種のボランティア活動に積極的に参加できるよう支援します。

また、障害者自身のボランティア活動を進め、社会貢献活動への参加を推進します。

![]()

障害者の意思の伝達、情報の確保、メンタルヘルスなど、生活を多面的に支えるボランティア活動は、次第に広がっています。

さらに、手話通訳奉仕員、要約筆記奉仕員、点字翻訳奉仕員、朗読奉仕員など障害の特性に対応可能な技能をもつ福祉ボランティア、メンタルヘルスボランティア(心の健康づくり推進員)等の活動も含め、より一層活動の促進を図ります。

また、ボランティア同士の交流活動、障害者による障害者相談(ピア・カウンセリング)、障害者による相互援助(セルフ・ヘルプ)などの活動を促進し、県民総参加のボランティア社会をめざします。

![]()

現在、県下に配置されている4,146名の民生委員・児童委員は、それぞれの担当区域内の実状を把握するための社会調査や、相談活動、各種福祉情報の提供等の個別援助活動を行っています。

今後も障害者及びその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、ニーズに合わせて福祉関係機関と連絡をとったり、専門の相談機関を紹介したりするなどの支援活動を推進します。

![]()

ボランティアコーディネート業務を拡充し、「県民総参加のボランティア社会」を目標に、誰もが気軽にボランティアに参加したり、依頼したりできる環境の整備を進めます。このため

- 岡山情報ハイウェイを活用して、インターネット上でボランティアに参加したい人と依頼したい人を結びつけるネットワークシステムである「ぼらんてぃあの森」の利用促進

- 県・市町村社会福祉協議会をインターネットで結ぶ「福祉・ボランティアネットワーク事業」の推進

などにより、潜在化しているボランティアニーズの掘り起こしや県民のボランティア活動への積極的な参加を図ります

![]()

保健福祉施設でのふれあい・介護体験等のボランティア活動は、施設に入所・通所している障害者への理解を深めたり、お互いが交流を広げるうえで重要です。

このため、地域でのボランティア活動への参加が円滑に行えるよう、保健福祉施設内の地域交流スペースの確保、施設ボランティアの育成などボランティアの受入れや活動が容易になるような施策の推進を図ります。

![]()

福祉人材の養成、福祉情報の収集・提供、福祉の総合相談、福祉機器の総合展示、ボランティア活動、普及・啓発の推進などの中核拠点として「新総合福祉・ボランティア会館(仮称)」を整備します。

ボランティア活動の振興と質の高い活動推進のためには、各種福祉ボランティアの養成や確保が必要です。

このため、「障害者の明るいくらし」促進事業や市町村障害者社会参加促進事業により、手話通訳奉仕員、要約筆記奉仕員、点字翻訳奉仕員、朗読奉仕員、音声機能障害者への発生訓練指導者など障害の特性に対応可能な福祉ボランティアの養成・確保に努めるとともに、福祉ボランティアリーダー、メンタルヘルスボランティア等を対象とした研修会や養成講座を開催します。

(数値目標)

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.4.1) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 手話通訳奉仕員 | 81人 | 120人 | 160人 | |

| 要約筆記奉仕員 | 290人 | 400人 | 600人 | 要約筆記奉仕員は、手話習得が困難な中途失聴者、難聴者のコミュニケーション手段として、言葉を要約して筆記を行います。 |

| 点字翻訳奉仕員 | 91人 | 110人 | 150人 | |

| 朗読奉仕員 | 174人 | 240人 | 350人 | 朗読奉仕員は、図書の朗読などにより声の図書の普及等を行います。なお、要請があれぱ、対面で図書の朗読等も行います。 |

| メンタルヘルス ボランティア |

561人 | 780人 | 1,100人 | メンタルヘルスボランティアは、心の健康づくりのため、地域、職場、学校等で心悩む人の相談、支援等を行います。 |

(注)手話通訳・要約筆記・点字翻訳・朗読の各奉仕員数、メンタルヘルスボランティア数は、県実施の奉仕員養成事業での登録数です。

障害者、高齢者、妊産婦、幼児、病弱な人等、日常生活や社会生活での行動に何らかの制限を受ける人をはじめとして、誰もが安全かつ快適に生活できる環境の整備を図るため、福祉のまちづくり条例を制定するとともに、バリアフリー社会の実現に向けた各種施策を総合的に推進します。

![]()

まち全体が誰もが使いやすいものとなるように、建築物、道路、公園、公共交通機関の整備、充実等を図るための整備基準を定めるとともに、意識啓発や情報提供、思いやりの心を育む教育の充実、ボランティア活動の促進等、福祉のまちづくりに関して県民全体として取り組むための基本的事項を定める福祉のまちづくり条例を制定します。

![]()

福祉のまちづくりを県民全体の取り組みとして進めるため、平成11年度から全国障害者スポーツ大会の開催が予定される平成17年(2005年)までの7年を期間とした「福祉のまちづくり7カ年構想(仮称)」を策定し、推進します。

図8-1:福祉のまちづくり7カ年構想

| 福祉のまちづくり7カ年構想(イメージ) 福祉のまちづくりに関する事業を総合的に再構築し、ハード・ソフトの両面から、県民総参加により多角的に事業を展開します。 |

|

| ソフト面の取り組み | ハード面の取り組み |

| ・シンポジウム、展示会等の開催 ・県民参加の福祉のまちづくり活動発表大会の開催 ・バリアフリー情報サービスの充実 ・思いやりの心の育成 ・バリアフリーに関する研究開発、人材育成 ・全国障害者スポーツ大会の開催 等 |

・条例に墓づくバリアフリー化の促進 ・バリアフリーセンターの整備 ・計画段階から障害者等の意見を踏まえた施設整備 ・県有施設の計画的なバリアフリー化 ・交通機関、交通拠点施設の整備促進 ・国体関連施設等のバリアフリー化 等 |

![]()

福祉のまちづくりを総合的に推進する中核拠点として、行政、研究機関、関連企業、福祉団体等の連携・交流により、福祉のまちづくりについての情報発信、意識啓発、研究開発、ノウハウ提供等を行うバリアフリーセンター(仮称)の設立構想を検討します。

なお、障害保健福祉圏域に整備される市町村障害者生活支援事業を実施する機関(「5 福祉」「4福祉基盤の整備」表5-25を参照)に、身近な地域での普及啓発、情報提供、住宅改造支援等を行う福祉のまちづくり推進拠点として、機能整備を図ることをあわせて検討します。

障害者の生活基盤となる住宅については、多様なニーズに対応した住宅や公営住宅の供給等を進めます。

また、障害者の生活環境上重要な公共的施設については、障害者が利用しやすいものになるよう整備の促進を図ります。

![]()

障害者の住宅については、障害者が主体的に自立生活を送るため、質・量ともにより一層の充実を図り、居住形態の選択肢の幅を広げる必要があります。

また、加齢や不慮の事故等により身体機能に障害が生じた場合にも住み慣れた家に住み続けられるように、障害者等に配慮した住宅づくりを推進する必要があります。

このため

- 障害者、高齢者世帯等の個人住宅建設資金の賃付や住宅改造助成の継続的な運用

- 住宅金融公庫等の融資の活用により、加齢や障害のために身体機能が低下した場合でも住み続けられるように、新築時から段差解消や手すりの設置等に配慮したバリアフリー住宅の普及促進

- 障害者、高齢者世帯に対する生活福祉資金(住宅資金)の貸付などを行います。

![]()

本県の公営住宅は、「岡山県住宅建設五箇年計画(第七期計画期間:平成8~12年度)」に基づき、障害者・高齢者の生活に適切に配慮した仕様で整備しており、今後の建替えに当たっても、障害者、高齢者等すべての人が安全かつ快適に生活できるバリアフリー化の推進を図ります。

表8-1:県営・市町村営住宅の身体障害者特定目的住宅の整備状況

| (平成10年3月31日現在)(単位:戸数) | ||||||||

| 区分 | 県 | 岡山市 | 倉敷市 | 津山市 | 井原市 | 加茂川市 | 市町村計 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 戸数 | 29 | 34 | 8 | 2 | 31 | 2 | 77 | 106 |

| (住宅課調べ) | ||||||||

(注)「5福祉」の「1在宅福祉サービスの充実」にも掲載があります。

表8-2:県営住宅における身体障害者・高齢者対応仕様

| (平成6年度以降の建替住宅に適用) | |||

| 身体障害者対応仕様 | ・出入口、廊下等の有効幅員 | 80㎝以上 | |

| ・出入口の形状 | 極力、引き戸 | ||

| ・便所の広さ | 車椅子の回転が可能なスペースを確保 | ||

| ・住棟出入口 | スロープの設置 | ||

| 高齢齢者対応仕様 | ・住戸内の床 | 段差の解消 | |

| ・階段の踏面、廊下 | 滑りにくい仕上げとし、足もとに十分な照度を確保 | ||

| ・手すりの設置 | 浴室、住戸内階段及び共用階段 | ||

| ・手すりの設置のための下地処理 | 玄関、便所、主寝室、居間、食事室、洗面脱衣室、住戸内廊下 | ||

| ・建具の把手または引手 | 使いやすい形状のもの | ||

| ・水道の蛇口 | レバーハンドル | ||

| ・便所内のコンセント | 暖房器具を備えるために設置 | ||

(数値目標)

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 高齢者・障害者等住宅建設資金貸付 | 102件 | 228件 | 388件 | |

| 県営住宅高齢者対応仕様住戸 | 373戸 | 100% | 100% | 建替戸数に占める割合です。 |

| 市町村営住宅高齢者対応仕様住戸 | 982戸 | 100% | 100% | 新設・建替戸数に占める割合です。 |

![]()

公的機関や民間事業者による宅地開発に当たっては、開発する団地内の道路や公園等が障害者、高齢者等に配慮された良質な団地となるよう誘導します。

![]()

不特定多数の人が利用する公共的な施設については、福祉のまちづくりの条例で定められる施設整備基準に基づき、建築主、設置者等に対して基準が遵守されるように、県、市等が指導・助言を行い、障害者等が安全・快適に利用できるようバリアフリー化を進めます。

また、ハートビル法(「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」)に基づく建築物の整備促進を積極的に進めます。

![]()

県有建築物、公園等の県有施設を新設する場合は、福祉のまちづくり条例の整備基準を遵守するとともに、ユニバーサルデザインの概念(すべての人にとって安全で使いやすいものにするという考え方)を踏まえ障害者等が安全・快適に利用できるよう整備を図ります。

また、既存施設については、重要度・緊急度の高いものから、段差解消や車いすトイレの設置などバリアフリー化を図ります。

![]()

県は、市町村有施設の整備計画策定の支援を行うともに、整備内容の技術的な指導助言等を行います。

![]()

公園は、憩いやスポーツ・レクリエーションの場として、誰もがうるおい・やすらぎを享受できる生活空間であり、障害者が利用しやすい通路や便所など園内施設の整備を進めます。

![]()

障害者をはじめ、誰もが利用しやすい施設整備を図るため、予め障害者等の意見を聴きながら施設の設計を進めることが重要です。

このため、不特定多数の人が利用する施設について、建築主から事前相談があった場合、計画段階から障害者、作業療法士、建築士等で構成するバリアフリーの専門家チームが相談に応じる体制整備を検討します。

障害者が日常生活において、安全・快適に行動できる環境整備として、道路、公共交通機関等のバリアフリー化が必要です。

このため,幅の広い歩道の整備、道路上のバリア(障壁)の除去、交通安全施設の整備、障害者が利用しやすい公共交通等の整備を進めます。

![]()

道路整備に当たっては、幅の広い歩道の整備、視覚障害者用誘導ブロックやスロープの設置,横断歩道橋の改善など、障害者が安心して歩ける道づくりを進めます。

県内の市町村において、駅等の交通拠点から主要な公共施設等へのアクセス道路をバリアフリーネットワークとして選定し、障害者等と道路管理者が一緒に総点検を実施し、歩道の段差解消等の道路上のバリア(障壁)の除去を継続的に進めます。

また,バリアフリーに関するパンフレット等を作成し、不法駐輪の防止など、歩行空間の適切な利用を推進する啓発活動を実施します。

![]()

視覚障害者の安全な通行を確保するため、音響式信号機等の障害者に配慮した信号機の整備を進めます。

(数値目標)

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 音響式信号機等 | 139交差点 | 155交差点 | - | |

(注)市町村が設置し、管理しているものを除きます。

![]()

鉄道駅舎、バスターミナル等のバリアフリー化については、障害者等の意見を聴きながら、公共交通機関各社と協議を進め、利用しやすい公共交通機関の整備促進を図ります。

![]()

障害者が利用しやすい低床バス、リフト付きバス、低床路面電車の導入促進については、関係会社に一層の協力を求めるとともに、導入路線の停留所付近の道路については、関係機関と協力して障害者が乗降しやすい構造への改善を進めます。

また、車いす使用者にも利用できる福祉タクシーについては、県下各地での導入をめざして促進を図ります。

障害者は、その障害のために、日常生活を送る上で必要な情報収集やコミュニケーション等に大きなハンディを抱えており、特に視聴覚障害者にとっては、深刻な間題となっています。

また、社会全体の情報化が著しく進展する中で、保健・医療・福祉をはしめ、買い物、娯楽、観光等の様々な生活情報について、障害者が欲しい時に容易に入手できることが必要です。

このため、各障害の特性に応じた情報提供機能やコミュニケーション手段の充実を図ります。

![]()

聴覚障害者への広報としては、文字放送広報番組の継続、県政広報テレビ番組への手話入り番組の導入や字幕文字、図表を多用するなど、理解しやすい番組づくりや貸し出し用字幕入りビデオ等の充実を図ります。

視覚障害者への広報としては、新聞等を即時点訳するネットワーク事業や点字広報の発行の継続、貸し出し用点字図書等の充実を図るとともに、市町村障害者生活支援事業を実施する機関(「5福祉」「4福祉基盤の整備」表5-25を参照)や点字図書館などへの点字プリンターの設置を進め、点字情報の充実を図ります。

(数値目標)

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 貸出用点字図書収蔵冊数 | 18,482冊 | 21,300冊 | 25,900冊 | |

| 貸出用ビデオ収蔵本数 | 2,100本 | 3,400本 | 5,500本 | |

![]()

障害者がインターネットや電子メールを使い容易に情報収集や意思伝達を図れるように、障害特性に応じたソフトウェアや機材の開発を行うとともに、県内各地こ情報キオスク(まちかど端末機)を設置し、誰もが情報を利用できるバリアフリーコミュニケーションの確立を進めます。

![]()

障害者が買い物や観光等で外出する場合には、市街地や観光地の障害者用トイレの整備状況、視覚障害者用誘導ブロックの敷設状況等、各地域のバリアフリー情報の入手が重要です。

このため、これまで県内各地の施設に関して作成されているバリアフリー情報を全県的な情報として集約し、一層分かりやすくしたバリアフリーガイドを作成するとともに、障害者が容易に情報を入手できるように、情報ハイウェイ等を活用した情報提供機能の充実を図ります。

障害者が安心して日常生活を送るためには、防犯対策や防災対策が適切に講じられている必要があります。

このため、犯罪、事故、災害時を想定した支援体制等の一層の整備充実を進めます。

![]()

障害者は、事故や犯罪等に遭う危険性が高いうえ、警察等への通報や相談などにも困難が伴う場合が多く、障害者の日常生活の安全確保には、様々な障害特性に対応した防犯体制の一層の整備充実が必要です。

このため、すべての交番・駐在所では、巡回連絡、ミニ広報紙等を通じて障害者等に対する事件、事故防止対策等を推進するほか、地域の自主防犯組織に対し、障害者への配慮を呼びかけ、支援体制を強化します。

![]()

聴覚障害者の事故発生時や防犯相談等の対策として、警察本部総合通信指令室に設置されている「ファックス110番」の一層の普及促進を図るとともに、火災や急病等の対策として、各消防組合に働きかけファックスによる119番通報が可能な地域の拡大を進めます。

また、聴覚障害者の安全確保や事故時の対応等の体制を強化するために、各警察署へ手話のできる警察職員の配置を進めます。

(数値目標)

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 手話講習受講者数(手話のできる警察職員) | 17人 | 40人 | - | |

![]()

地震や風水害などの災害発生時において、障害者が安全に避難し、生活できるように、県、市町村、地域住民、保健福祉施設、関係団体等の連携による障害者の支援体制を整備することが極めて重要であり、特に、地域住民が関係機関と連携を図り、自主的な組織づくりを進める必要があります。

このため、県は、市町村と協力して、防災知識の普及啓発を行うとともに、保健福祉施設での適切な防災訓練の実施について指導します。

市町村は、地域の障害者の状況を把握し、市町村社会福祉協議会や関係団体と連携して、それぞれの障害に応じた防災知識の普及啓発、研修等を行うとともに、地域住民の自主的な防災組織づくりを促進します。

また、災害発生時に備え、県は、関係機関・団体等と連携し、市町村等による障害者の生活対策に配慮した支援体制の整備を図るとともに、市町村は、障害者への情報提供や生活支援等を迅速かつ的確に行う体制整備を図ります。

![]()

地域で生活する障害者が地域住民とともに助け合って避難できるよう、地域での防災訓練の実施を進めます。

また、障害者のための保健福祉施設や障害者を雇用する事業所等において、障害者本人、施設・事業所の職員、地域住民等との連携による防災訓練の実施を進め、災害時の避難誘導体制の充実を図ります。

障害者にとってスポーツ・レクリエーション活動は、体力の維持・増強を図るとともに、生活をうるおいのあるものとするうえで大きな役割を果たします。

また、その活動が、障害者に対する理解を促進するとともに、障害者が社会活動に積極的に参加する自覚と意欲を養うなど、自立と交流を促進する契機ともなります。

![]()

障害者スポーツについては、重度障害者の参加にも配慮しつつ、生活の中で楽しむことのできるスポーツ、さらには競技としてのスポーツを積極的に推進します。

障害者スポーツの振興を図るため、市町村、関係団体等と連携しながら、障害者の利用に配慮したスポーツ施設の新設・改善やスポーツクラブの育成等を図ります。

![]()

身体・知的障害者のスポーツ大会を開催するとともに、全国大会へ選手を派遣するなど障害者スポーツの振興を図ります。

平成17年には、全国障害者スポーツ大会が岡山県で開催が予定されているため、障害者スポーツ振興の拠点的機能を備えた機関の設置や、スポーツ指導員、手話通訳奉仕員・点字翻訳奉仕員・要約筆記奉仕員等のボランティアの養成・確保など準備を進めます。

また、会場となる岡山県総合グラウンド等を障害者が安心して使用できるように施設整備を図ります。

![]()

障害者が、旅行、観光、娯楽などにより充実したレクリエーション活動を楽しむことができるように、県下の情報を集約したバリアフリーガイドの作成など、情報提供の充実を図ります。

また、必要な時にガイドヘルパー(外出介助員)の派遣ができるように人材の確保を図るとともに、市町村相互間の利用が可能となるよう体制の充実に努めます。

障害者が、絵画、音楽、工芸、文芸など多彩な趣味をもつことは、豊かな感性を引き出したり、交流の拡大、生きがい、生活の充実につながることから

- 知的障害者福祉展

- ゆうあい文化祭

- 盲・聾・養護学校紹介展

- 障害児童生徒作品展

- 福祉作業所の集い

など、障害者の文化・芸術活動の振興を促進し、また、障害者相互や健常者との交流機会の拡大に努め、相互理解の促進を図ります。

障害について国際的理解を深めたり、外国との交流によって世界とのきずなを広めることが重要なことから、障害者関係団体や福祉施設等によって行われる国際交流、国際協力活動を促進します。

また、パラリンピックや極東・南太平洋身体障害者スポーツ大会(フェスピック)など国際的な障害者スポーツイベントへの派遣、障害者国際芸術の祭典であるアートパラリンピックへの参加を進めます。

表10-1:国際交流・協力活動

| 項目 | 内容等 | 主催 | 開催年等 |

|---|---|---|---|

| 津山国際交流車いす駅伝 | 国内外から集まった選手が車いすによる駅伝競走を通じ、体力の維持増強、国際交流を図ります。 (参加国) 大韓民国、タイ、中華人民共和国、マレーシア、フィリピン、ネパールなど |

津山市 | 昭和63年(1988)~実施 |

| 海外研修生の受入れ | 社会福祉施設職員などの資質の向上をめざし、各種研修会の企画・実施の機会の提供とともに海外からの研修生を受入れ、研修を行っています。 | 旭川荘 | 昭和54年(1979)~実施30カ国293人 |

| 福祉の翼訪中団の派遣 | 障害者及びその家族等からなる「福祉の翼訪中団」を編成して上海市を訪問し、福祉施設の視察、日中福祉交歓会など、日本と中国の幅広い交流を図ります。 | 旭川荘 | 平成2年(1990)~実施 |

| 福祉施設等の視察及び海外研修生の受入れ | 知的障害者及びその家族等を海外派遣して福祉施設等を視察したり、研修生を受入れて交流を図ります。 (派遣国) マレーシア、シンガポール (海外からの研修生) シンガポール |

知的障害者愛護協会 | 平成7年(1995)~実施 |

| 海外社会福祉事惰視察研修 | 海外福祉施設従事者との意見交換・交流、福祉サービスや福祉施設の視察等を行います。 (視察先) 世界各国 |

岡山県民間社会福祉事業従事者育成財団(助成事業) | 昭和63年(1988)~実施 |

![]()

障害者施策は、障害者の立場に立った展開と保健、医療、福祉、教育、雇用、生活環境など幅広い分野での推進が必要です。

このため、施策の推進には、県・市町村等の関係機関、民間事業者・団体、県民など障害者を含む社会のすべての構成員が連携し、その役割分担と協力のもとに取り組みます。

また、障害者施策の推進は、障害者の意見が十分反映されることが必要であるため、関係委員会等へ障害者本人、障害者関係団体代表者などの積極的な参画を図ります。

県は、市町村等の関係行政機関、民間事業者・団体、県民等のすべての関係者と連携し、この計画を円滑かつ強力に推進し、定期的に県計画の進捗状況を把握します。

また、障害者施策推進協議会・社会福祉審議会・精神保健福祉審議会、障害者本人、障害者団体等の意見を聴取しながら、計画期間中に必要に応した計画の見直しを行います。

障害保健福祉圏域内での各種サービスを面的・計画的に整備し、広域的なサービス提供網を築くため、各障害保健福祉圏域毎に「障害保健福祉推進協議会(仮称)」を設置し、圏域内の進行管理と市町村計画の策定・推進や調整等を行います。

障害者施策は、障害者にとって最も身近な市町村で計画的かつ円滑に推進されることが必要であり、「岡山県障害者施策推進ガイドライン」等に基づき、広域的な取組を含めた市町村障害者計画の策定と計画の推進を図ります。

主題・副題:地域でともに生活するノーマライゼーション社会をめざして-岡山県障害者長期計画-

発行者:岡山県

頁数:75頁~98頁

文献に関する問い合わせ:

〒700-8570 岡山県岡山市内山下2-4-6

障害福祉課

電話:086-224-2111

FAX:

岡山県ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/

障害福祉課(岡山県)ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/hoken.shofuku/shofuku.htm