障害者が、自立して安定した生活を維持していくためには、生活の基盤となる雇用の確保のほか、年金制度を基本とする所得保障の充実が重要です。

![]()

障害者の所得保障としては、公的年金制度及び特別障害者手当等の各種手当制度のほか、保護者亡き後の心身障害者の生活安定を図る制度としての心身障害者扶養共済制度などがありますが、これら制度の周知や適切な運用を進めます。

表5-19:年金・手当制度の概要

| (平成10年3月31日現在) | |||

|---|---|---|---|

| 施策名 | 対象者及び内容等 | 窓口 | 対象者 |

| 障害墓礎年金 | 初診日に国民年金に加入しており、保険料の納付要件を満たしている精神及び身体に障害がある人に年金を支給します。(初診日が20歳以前の場合は保険料納付要件に係わりなく20歳から支給) (年金額)1級 999,400円 2級 799,500円 |

市町村 | (人) 19,453 |

| 障害厚生年金 障害共済年金 |

初診日に厚生(共済)年金保険に加入しており、保険料の納付要件を満たしている精神及び身体に障害がある人に年金を支給します。支給額は障害程度、保険加入期間により異なります。 | 社会保険事務所 共済組合 |

4,362 20 |

| 特別障害者手当 | 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給します。手当月額 26,700円 | 福祉事務所 | 1,847 |

| 障害児福祉手当 | 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給します。手当月額 14,520円 | 福祉事務所 | 819 |

| 特別児童扶養手当 | 精神又は身体に中度以上の障害を有する在宅の20歳未満の児童の養育者に手当を支給します。 手当月額 1級 51,250円 2級 34,130円 |

市町村 | 2,025 |

| 心身障害者扶養共済制度 | 障害者を扶養する保護者が、生存中に毎月一定額の掛金を納付することにより、保護者の死亡などにより扶養できなくなった場合に、障害者に終身一定額の年金を支給します。 年金月額 1口 20,000円 |

市町村 | (加入者) 1,847 (受給者) 819 |

| (障害福祉課調べ) | |||

![]()

障害者世帯の医療費の負担軽減を図るため、更生医療の給付や重度心身障害者医療費公費負担制度、精神障害者通院医療費公費負担制度、特定疾患医療費公費負担制度の適切な運用を進めます。

表5-20:主な医療給付制度の概要

| (平成10年3月31日現在) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 制度 | 対象者 | 内容・対象疾患等 | 窓口 | 対象者(人) | |

| 育成医療 | 18歳未満の障害児 | 障害の除去・軽減のための手術等 | 保健所 | 1,785 | |

| 小児慢性特定疾患治療研究事業 | 原則18歳未満の対象疾患罹患児童 | 慢性心疾患、内分泌患者等の特定疾患 | 保健所 | 1,491 | |

| 更生医療 | 18歳以上の身体障害者 | 障害の除去・軽減のための手術等 | 市町村 | 3,503 | |

| 重度心身障害者医療費給付事業 | ●身体障害者手帳 1、2級所持者 ●療育手帳A所持者 ●療育手帳B所持者で身体障害者手帳3級所持の合併障害者 |

医療全般 | 市町村 | 28,809 | |

| 特定疾患治療研究事業 | 国が定めた特定の疾患患者で医療保険の自己負担のある人 | スモン、べーチェット病等の特定疾患 | 保健所 | 7,997 | |

| 精神保健福祉法 | 措置入院医療 | 措置入院患者 | 精神障害者の措置入院に要する医療費を医療保険と公費で負担 | 県・医療機関 | 29 |

| 通院医療 | 通院患者 | 精神障害者の通院医療に要する医療費の95%を医療保険と公費で負担 | 保健所 | 8,741 | |

| (健康対策課・医薬安全課・障害福祉課調べ) | |||||

![]()

障害者の社会参加等に要する経済的な負担を軽減するため

- 所得税・住民税の所得控除や自動車税・自動車取得税の課税免除などの税の減免についての適正な運用

- 県立美術館など公共施設等の入場料の減免、JR・バス等の運賃割引制度や有料道路通行料金の割引

など障害者及びその家族の経済的負担の軽減について、関係機関、広報媒体を通じ、制度の周知徹底を図ります。

表5-21:税の主な減免等の制度

| (平成10年3月31日現在) | |||||

| 施策名 | 対象者及び内容等 | 身障手帳 | 療育手帳 | 精神保健福祉手帳 | 窓口 |

|---|---|---|---|---|---|

| 所得税 | 障害者控除 特別障害者控除 同居特別障害者扶養控除 同居特別障害者配偶者控除 心身障害者扶養共済制度の所得控除 新マル優制度(預貯金、郵便貯金、公債の各350万円) |

3~6級 1~2級 1~2級 1~2級 すべて対象 すべて対象 |

B A A A すべて対象 すべて対象 |

2~3級 1級 1級 1級 すべて対象 すべて対象 |

税務署 金融機関 |

| 相続税 | 障害者控除(1年につき6万円税額控除) 特別障害者控除(1年につき12万円税額控除) |

3~6級 1~2級 |

B A |

2~3級 1級 |

税務署 |

| 贈与税 | 特別障害者扶養信託契約により、6,000万円まで非課税 | 1~2級 | A | 1級 | |

| 住民税 | 前年所得125万円以下非課税 障害者控除 特別障害者控除 同居特別障害者扶養控除 |

すべて対象 3~6級 1~2級 1~2級 |

B A A |

2~3級 1級 1級 |

市町村 |

| 自動車税 | 障害者本人が所有する自動車で、専ら本人が運転するもの、または単身で生活する障害者本人を常時介護する者が専ら本人の通学(通所)、通院、生業のために運転するものに係る課税免除 | 一定以上の等級に限る | A | 1級 | 自動車税事務所 |

| 自動車取得税 | 自動車税が減免される自動車を取得する場合に課税免除 | ||||

| 事業税 | 重度の視覚障害者が行うあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等医業に類する事業を行う場合は非課税 | すべて対象 | - | - | 各振興局税務部 |

| ゴルフ場利用税 | 一定の要件を備えるゴルフ場での利用については、2分の1に減額 | すべて対象 (18歳以上) |

- | - | 各振興局税務部 |

![]()

障害者などの経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を確保するため、資金の貸付として

- 自動車購入資金

- 障害者の居宅での生活を容易にし、介護者の負担を軽減するための風呂場、玄関等の段差解消などのための住宅資金

- 生業を営むのに必要な経費、就職や技能習得のための更生資金などがあります。

この制度の効果的な活用を進めることにより、障害者の就業機会の拡大、雇用の促進並びに社会活動への参加促進等を図ります。

また、貨付世帯に対して、民生委員等を通じて生活安定のための指導援助を付うことにより、障害者世帯の自立を促し、障害者がその能力を十分に発揮できる社会の構築を図ります。

表5-22:障害者に対する主な生活福祉資金貸付一覧

| (平成10年3月31日現在) | |||||

| 貸付金の種類 | 貸付金の限度額 | 窓ロ | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 一般の場合 | 特に必要な場合 | ||||

| 障害者更生資金 | 生業費 | 障害者が生業を営むのに必要な経費 | 1,400千円以内 | 4,600干円以内 | 市町村社会福祉協議会 |

| 支度費 | 障害者が就業及び技能を習得するために必要な支度をする経費 | 100干円以内 | - | ||

| 技能習得費 | 障害者が生業を営み、または就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費 | 月27干円以内 | (一括貸付) 610干円以内 |

||

| 福祉資金(障害者用自動車購入資金) | (抜粋) ・身体障害者が自ら運転する自動車または障害者と生計を同一にする人が専ら当該障害者の日常生活の便宜または社会参加の促進を図るために自動車の購入を行うのに必要な経費 |

障害者自動車購入資金2,050干円以内 | - | ||

| ・障害者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に必要な経費 | 障害者等福祉資金750干円以内 | - | |||

| 住宅資金 | 低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、住宅を増築、改築、補修するなどに必要な経費 | 1,500干円以内 | 2,450干円以内 | ||

障害者の自立と社会参加を進めるためには、生活全般にわたる相談や保健・医療・福祉サービスの利用援助・情報提供などを総合的に提供できる体制の整備が重要です。

また、障害の重度化、重複化及び高齢化の傾向と、障害者の多様なニーズに対応するため、保健福祉サービスに必要な専門的な知識・技術や権利擁護等に関する高い知識を持ち、豊かな感性を備えた各種の専門従事者の養成・確保を図ります。

![]()

障害者やその家族が地域で自立した生活をするためには、在宅サービスの利用援助、当事者相談、情報提供等を総合的に行うことができる体制づくりなど、障害者が身近なところで適切なサービスの利用ができる体制の整備が必要です。

このため

- 各圏域内の核となる施設等に社会福祉士、理学療法士、作業療法士等の配置

- 障害者の多様なニーズに対し、適切な在宅サービスの利用援助、情報提供を行う障害者生活支援事業の実施、その拠点としての「地域(療育)生活支援センター」の設置

- 障害者の身近な地域で、障害者やその家族等の悩み、心配ごとなど暮らしや人権に関わる生活全般について相談に応じる「障害者のくらしと権利相談事業(障害者110番)」の実施(「6 権利擁護・情報の公開」表6-1を参照)

- 身体障害者相談員、知的障害者相談員、精神障害者相談員、各種ボランティアによる相談援助活動

- 地域住民が協力して行う地域での支え合いの活動

- 精神障害者に対する保健所・市町村保健センター等での相談活動や地域に出かけての訪問指導活動の推進

などを図ります。

表5-23:身体・知的・精神障害者 相談員制度の概要

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 身体障害者相談員 (平成10.3.31現在:298人) |

身体障害者の福祉の増進を図るための民間協力者。原則として身体障害者で地域の実情に精通している者のうちから知事が委託します。委託期間は2年。 (以下のことを業務とします) (1) 身体障害者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。 (2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。 (3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。 (4) 身体障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り援護思想の普及に努めること。 |

| 知的障害者相談員 (平成10.3.31現在:125人) |

知的障害者の福祉の増進を図るための民間協力者。原則として知的障害者の保護者であって、地域の実情に精通している者のうちから知事が委託します。委託期間は2年。 (以下のことを業務とします) (1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。 (2) 知的障害者の施設入所、就学、就職に関し、関係機関に連絡すること。 (3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。 |

| 精神障害者相談員 (平成10.3.31現在:未設置) |

精神障害者の福祉の向上を図り、地域での生活を続けるため、身近なところで気軽に相談を受ける民間協力者。原則として精神障害者の保護者であって、地域の実情に精通している者のうちから知事が委託します。 (以下のことを業務とします) (1) 精神障害者の家庭・地域における生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。 (2) 精神障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。 (3) 精神障害と精神障害者に対する正しい理解の普及に努めること。 |

表5-24:保健所・地域保健福祉センターにおける相談・指導の状況

| 区分 | 内容 | 実人員 | 述べ件数 |

|---|---|---|---|

| 精神保健相談 | 心の健康に問題を抱えている人や精神障害者、家族等を対象として、精神科医師・保健婦等により行う精神保健相談で、保健所・地域保健福祉センターにおいて定例的に開催 | (所内) 1,188 (所外) 196 |

(所内) 1,958 (所外) 304 |

| 訪問指導 | 精神障害者への支援、家族の調整、地域への啓発等、精神障害者の地域での生活を支援するために家庭や地域を訪問して行う指導 | 1,833 | 4,604 |

| 社会復帰相談指導 | 回復途上にある精神障害者の社会適応を図るために行う社会復帰に関する相談指導 | 913 | 3,085 |

| (健康対策課調べ) | |||

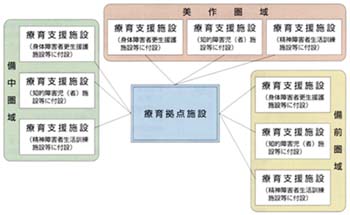

図5-4:地域生活(療育)等支援事業イメージ図

| 療育拠点施設 | 美作圏域 | 療育支援施設 (身体障害者更生援護施設等に付設) |

|

| 療育支援施設 (知的障害児(者)施設等に付設) |

|||

| 療育支援施設 (精神障害者生活訓練施設等に付設) |

|||

| 備中圏域 | 療育支援施設 (身体障害者更生援護施設等に付設) |

||

| 療育支援施設 (知的障害児(者)施設等に付設) |

|||

| 療育支援施設 (精神障害者生活訓練施設等に付設) |

|||

| 備前圏域 | 療育支援施設 (身体障害者更生援護施設等に付設) |

||

| 療育支援施設 (知的障害児(者)施設等に付設) |

|||

| 療育支援施設 (精神障害者生活訓練施設等に付設) |

| 項目 | 市町村障害者生活支援事業 | 障害児(者)地域療育等支援事業 | 精神障害者地域生活支援事業 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実施主体 | 市町村 〈委託先〉 次に掲げる施設等を経営している地方公共団体・社会福祉法人 ・身体障害者療護施設等 ・身体障害者福祉センター ・デイサービスセンター ・社会福祉協議会等 |

県、中核市 〈委託先〉 次に掲げる施設等を経営している社会福祉法人 ・重症心身障害児(者)施設 ・知的障害児(者)施設 ・身体障害児施設 |

県、市町村、非営利法人ただし、次の施設に付置して実施することを原則とする。 ・精神障害者生活訓練施設 ・精神障害者授産施設 ・精神障害者福祉ホーム |

|||||||||

| 対象者 | ・身体障害者及びその家族 | ・重症心身障害児(者)及びその家族 ・知的障害児(者)及びその家族 ・身体障害児及びその家族 |

・精神障害者 | |||||||||

| 事業の概要 | 1 在宅サービスの利用援助 ・ホームヘルパー、デイサービス等在宅福祉サービスの情報提供、利用助言、申請支援等 2 社会資源の活用のための支援 ・授産施設等の紹介、福祉機器の利用助言、コミュニケーション支援 ・住宅改修の助言等 ・外出の支援等 3 社会生活力を高めるための支援 ・障害についての理解、家族関係、人間関係、家事、家庭管理、安全管理 4 当事者相談(ピアカウンセリング) ・障害者自身がカウンセラーとなり援助・支援 5 専門機関の紹介 |

1 訪問療育等 ・障害児(者)やその保護者に対する巡回相談及び訪問による健康診査 2 外来療育等 ・障害児(者)やその保護者に対し、外来の方法による相談指導 3 地域生活支援 ・コーディネーターを配置し、在宅療育に関する相談、福祉サービス提供に係る援助・調整等 4 施設支援一般指導 ・心身障害児通園事業及び障害児保育を行う保育所等の職員に対する療育技術の指導 |

1 日常生活の支援 ・日常生活の課題に対する個別・具体的な援助 ・生活機能や対人関係に関する指導・訓練 2 相談等 ・服薬、金銭管理、対人関係、不安・孤独感の解消を図るための相談、助言等 3 地域での交流等 ・自主的な活動、地域住民との交流の場の提供 ・住宅、就職、アルバイト、公共サービス等の情報提供 |

|||||||||

| 職員 | ・常勤職員(1名) 社会福祉士、保健婦(士)、理学療法士、作業療法士等 ・嘱託職員(必要に応じ) 社会福祉士、介護福祉士、医師、建築士、エンジニア等 |

・対象件数及び対象者の障害に応じた職種・人員により実施。医師、看護婦、理学療法士、作業療法士、指導員、保育士(保母)等が中心 | ・常勤職員(2名) 精神科ソーシャルワー力ー(1名) 専任職員(1名) ・非常勤職員(2名) |

|||||||||

| 数値目標 | 平成14(2002)年度 | 平成14(2002)年度 | 平成14(2002)年度 | |||||||||

| 備前 | 備中 | 美作 | 計 | 備前 | 備中 | 美作 | 計 | 備前 | 備中 | 美作 | 計 | |

| 4ヵ所 | 3ヵ所 | 1ヵ所 | 8ヵ所 | 2ヵ所 | 2ヵ所 | 1ヵ所 | 5ヵ所 | 4ヵ所 | 3ヵ所 | 0ヵ所 | 7ヵ所 | |

| ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||

| 平成22(2010)年度 | 平成22(2010)年度 | 平成22(2010)年度 | ||||||||||

| 5ヵ所 | 5ヵ所 | 2ヵ所 | 12ヵ所 | 3ヵ所 | 3ヵ所 | 2ヵ所 | 8ヵ所 | 12ヵ所 | 7ヵ所 | 3ヵ所 | 22ヵ所 | |

(数値目標)

地域における自立の支援

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 参考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 市町村障害者生活支援事業 うち岡山市 うち倉敷市 |

(ヵ所) 0 0 0 |

(ヵ所) 8 |

(ヵ所) 12 |

|

| 障害児(者)地域療育等支援事業 (内訳)療育拠点施設事業 療育支援施設事業 うち岡山市 うち倉敷市 |

2 0 2 2 0 |

5 0 5 |

8 1 7 |

|

| 精神障害者地域生活支援事業 うち岡山市 うち倉敷市 |

1 1 0 |

7 | 22 | |

| 身体障害者相談員 うち岡山市 うち倉敷市 |

(人) 298 52 35 |

(人) 363 |

(人) 394 |

|

| 知的障害者相談員 うち岡山市 うち倉敷市 |

125 17 11 |

125 | 125 | |

| 精神障害者相談員 うち岡山市 うち倉敷市 |

0 0 0 |

57 | 171 | ※精神障害者相談員は、平成10.3.31現在末設置です。 |

![]()

障害者のニーズに応じた多様な施策の展開を円滑かつ効果的に推進するため、障害者の直接の相談窓口である市町村、地域の専門機関である身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、保健所及び中核拠点機関としての総合社会福祉センター、精神保健福祉センターの相互連携の強化を図ります。

県立総合社会福祉センターについては、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所等の連携のあり方について検討を行い、県下全域を対象とした中核拠点として、障害児・者の一貫した判定、相談、支援が行える機能の充実・強化を図ります。

また、岡山県視聴覚障害者福祉センターについては、視聴覚障害者の支援を図るため、各種情報提供やボランティア活動の拠点としての機能充実を図ります。

表5-26:相談件数の内訳について

(1)身体障害者関係

身体障害者更生相談所における相談指導件数

| (平成10年3月31日現在)(単位:件) | |||||||

| 区分 | 更生医療 | 補装具 | 職業 | 施設 | 生活 | その他 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実人員(5,017人) | 1,112 | 3,383 | 2 | 175 | 25 | 983 | 5,680 |

| (障害福祉課調べ) | |||||||

市町村における相談

| (平成10年3月31日現在)(単位:人) | |||||||||

| 区分 | 身体障害者手帳 | 更生医療 | 補装具 | 職業 | 施設 | 医療・保健 | 生活 | その他 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 視覚障害 | 459 | 1 | 138 | 9 | 18 | 85 | 141 | 108 | 959 |

| 聴覚・平衡機能障害 | 536 | 0 | 696 | 12 | 8 | 126 | 212 | 249 | 1,839 |

| 音声・言語機能障害 | 126 | 4 | 61 | 5 | 3 | 29 | 27 | 34 | 289 |

| 肢体不自由 | 3,848 | 86 | 1,697 | 82 | 236 | 781 | 849 | 938 | 8,517 |

| 内部障害 | 1,660 | 1,203 | 3,026 | 34 | 13 | 354 | 284 | 284 | 6,858 |

| 計 | 6,629 | 1,294 | 5,618 | 142 | 278 | 1,375 | 1,513 | 1,613 | 18,462 |

| (障害福祉課調べ) | |||||||||

(2)知的障害児(者)関係

知的障害者更生相談所における相談指導件数

| (平成10年3月31日現在)(単位:件) | |||||||||

| 区分 | 教育 | 職親 | 職業 | 施設 | 医療・保健 | 生活 | 療育手帳 | その他 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実人員(1,115人) | 1 | 0 | 68 | 274 | 10 | 64 | 833 | 7 | 1,257 |

| (障害福祉課調べ) | |||||||||

福祉事務所における相談指導件数

| (平成10年3月31日現在)(単位:件) | ||||||||

| 区分 | 教育 | 職親 | 職業 | 施設 | 医療・保健 | 生活 | その他 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実人員(910人) | 89 | 6 | 233 | 473 | 130 | 292 | 458 | 1,681 |

| (障害福祉課調べ) | ||||||||

表5-27:各種相談所の概要

| 名称 | 業務 | 所在地 |

|---|---|---|

| 身体障害者更生相談所 | 身体に障害のある人の生活・職業・医療・補装具等についての相談に応じ、また、医学的判定・心理学的判定・職能的判定を行っています。 | 岡山市平田407 (県立総合福祉センター内) |

| なお、各地方振興局にも職員が配置されています。 | ||

| 知的障害者更生相談所 | 知的障害者の福祉とそれに関する援護についての相談に応じ、必要な助言や指導をするとともに、その障害の程度などについて、医学的判定・心理学的判定・職能的判定を行っています。 | 岡山市平田407 (県立総合福祉センター内) |

| 倉敷支所:倉敷児童相談所内 倉敷市美和1-14-31 |

||

| 倉敷支所高梁分室:高梁地方振興局内 高梁市落合町近似286-1 |

||

| 津山支所:津山児童相談所内 津山市山北288-1 |

||

| 児童相談所 | 児童に関する各種の問題について、医師・心理判定員などの専門職員が相談に応じ、また、必要な助言・指導や施設入所手続きなどを行っています。 | 中央児童相談所 岡山市平田407 (県立総合福祉センター内) |

| 倉敷児童相談所 倉敷市美和1-14-31 |

||

| 高梁分室:高梁地方振興局内 高梁市落合町近似286-1 |

||

| 津山児童相談所 津山市山北288-1 |

![]()

福祉機器の利用は、障害者の自立と社会参加を進め、また、介護者の介護労力を軽減するために重要なものであり、その研究開発や普及促進に対するニーズは年々高まっています。

現在、日常生活や職業生活の便宜、介護者の負担軽減を図るため

- 義肢や車いすなどの補装具や特殊寝台の交付・修理

- FAXなど日常生活用具の給付・貨与

事業が行われています。(「5福祉」「1在宅福祉サービスの充実」表5-13及び表5-14を参照してください。)

今後、給付・貨与品目の充実や福祉機器の利用者の意見も踏まえた専門的な支援を行う相談窓口の整備等を推進します。

工業技術センターにおいては、「岡山県福祉機器研究会」の研究活動、民間企業とも連携しながら障害者支援に関する研究を実施し、障害者が利用しやすくかつ安価な福祉機器の開発を進めます。

また、就労など社会参加に必要な福祉機器について広く情報提供するため、在宅介護支援センター等における福祉機器の展示・助言など福祉機器情報とのネットワーク化を図ります。

![]()

●人材の育成・確保

障害者のニーズが多様化する中で、専門的技術を有する人材の養成・確保及び資質の向上を図ることが重要となっています。このため

- ホームヘルパー、ガイドヘルパー(外出介助員)等の専門的な養成研修の実施と計画的な確保

- 理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保健婦(士)、言語聴覚士等の専門的技術を備えた人材の確保

- リハビリテーション等の需要に対応する専門従事者の行政機関、医療施設、関係団体等への配置

などを進め、障害の特性に応じた質の高いサービスの提供を図ります。

なお、市町村が独自に確保することが困難な専門従事者については、医療機関、保健福祉施設等との連携により、広域的な対応が行われるよう指導・援助を行います。

(数値目標)

| 指標項目 | 現状 | 目標数値 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| (平成10.3.31) | 平成14(2002) | 平成22(2010) | ||

| 精神保健福祉士 うち岡山市 うち倉敷市 |

0人 0人 0人 |

81人 | 120人 | ※精神保健福祉士については次ページにあります。 |

●市町村、施設職員等の資質の向上

地域の身近な相談者としての障害者相談員や市町村、社会福祉協議会等の職員については、それぞれの専門分野のほかに、保健・医療分野との連携にも配慮した研修等により、地域でのコーディネーターとしての役割が果たせるよう資質の向上を図ります。

また、福祉施設の職員についても、障害の状態や障害者ニーズに応じたきめ細かいサービスの充実が図られるよう体系的な研修の実施等を通じ、資質の向上を図ります。

表5-28:専門従事者の現況等について

| 職種 | 業務内容等 | 養成施設の現状 (カ所-養成定員等) |

現状 平成10.3.31 |

|---|---|---|---|

| 理学療法士 (P・T) |

理学療法※を専門技術とすることを認められた人です。 ※医師の指示の下に、身体に障害がある人に、墓本的動作能力の回復を図るため、治療体操やその他の運動及び電気刺激、マッサージ等の物理的手段を講じます。 |

県内養成施設定員 4施設-130人 ◎県内での免許申請者 平成9年度 44人 |

360人 うち県内福祉施設従事者 18人 |

| 作業療法士 (O・T) |

作業療法※を専門技術とすることを認められた人です。 ※身体又は精神に障害がある人に、応用的動作能力又は社会的応用能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行います。 |

県内養成施設定員 4施設-120人 ◎県内での免許申請者 平成9年度35人 |

258人 |

| 社会福祉士 (S・C・W) |

専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害や環境上の理由により、日常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う人です。 | ◎県内での社会福祉士国家試験合格者 平成9年度 98人 |

359人 |

| 介護福祉士 | 身体上又は精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に、専門的知識や技術により、入浴、排泄、食事その他の介護を行い、また、介護サービス利用者及び介護者を指導する人です。 | 県内養成施設定員-440人 ◎県内での介護福祉士国家試験合格者 平成9年度 275人 |

3,114人 |

| 精神保健福祉士 (P・S・W)※ |

病院、保健所、精神保健福祉センター等の精神科領域で精神障害者に対する社会復帰や各種サービス活動、家族との調整などの保健福祉援助活動を主な業務とする人です。 ※平成9.12.9に精神保健福祉法が成立し、平成10.4.1法施行 |

県内に養成施設なし ◎精神保健福祉士法の特例により、平成14年まで現任者については、講習会の受講により受験資格が認められます。 |

0人 |

| 保健婦(士) | 個人や集団に対して、健康保持増進の指導、疾病予防、健康相談、健康教育など広く地域住民の公衆衛生に必要な保健指導に従事する人です。 | 県内養成施設定員 5施設 220人 ◎県内での免許申請者 平成9年度 58人 |

500人 |

| 言語聴覚士 (S・T) |

言語障害の診断、治療、予防といった医学的知識と合わせ、発語技能・訓練、対人関係の障害など言語環境への働きかけ等により、言語機能の発達や回復を促進させるための治療・訓練を行う人です。 | 県内養成施設定員 1施設 25人 |

27人 うち県内福祉施設従事者 6人 |

(注)

- 理学療法士、作業療法士については、県施設指導課による平成1O.10調査での各士会の会員数(有資格者の9割以上が登録)です。

- 社会福祉士、介護福祉士については、国の調査による平成10.9.30現在での登録者数です。

- 保健婦(士)については平成10.3.10現在で県職員118人、市町村職員382人です。

- 言語聴覚士は、平成10年4月現在までの県内養成機関の卒業者の就業者数です。

主題・副題:地域でともに生活するノーマライゼーション社会をめざして-岡山県障害者長期計画-

発行者:岡山県

頁数:61頁~74頁

文献に関する問い合わせ:

〒700-8570 岡山県岡山市内山下2-4-6

障害福祉課

電話:086-224-2111

FAX:

岡山県ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/

障害福祉課(岡山県)ホームページ:http://www.pref.okayama.jp/hoken.shofuku/shofuku.htm