「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2004年4月号

ユニバーサルデザインの広場

ユニバーサルデザインとトヨタ―「新型ラウム」の開発

ユニバーサルデザイン車、「新型ラウム」の誕生

昨年(2003年)5月に新型ラウムを発表しました。ラウムのコンセプトは、「人と地球にやさしく、使って楽しい次世代ビーグル」です。

「ラウム」は、すでに1997年に新発売された初代から、人への優しさ、クルマの使いやすさを徹底的に追求することをテーマに開発されました。開発当初は、ユニバーサルデザインという言葉は一般的ではなく、開発陣がベースにしていたのは人間工学の分野でした。しかし、「幅広い人にとって使いやすいモノづくり」の視点では、ユニバーサルデザインが示すメッセージと考え方が同じであったことから、開発者もクルマ以外の商品の開発者とも交流しながら、ユニバーサルデザインを学びました。同時にその考え方の社内浸透を図りつつ、これまで行ってきた人間工学の視点や使用シーンを踏まえた開発を体系化し、より客観的・汎用性のあるものとしてトヨタ独自のユニバーサルデザインの指標を策定しました。

この独自の指標を用いた開発手法により、「クルマづくりにおけるユニバーサルデザイン」の具現化をしたのが、今回の2代目「ラウム」になります。

評価指標

今回策定した独自の評価指標は、ユニバーサルデザインの達成度を具体的・客観的に評価するために二つの指標から構成されています。

この指標は、車両カテゴリーや車両特性に応じて、それぞれのクルマの使いやすさをさらに一段高めることを追求し、それを実現するクルマづくりに活かすものです。

一つ目の指標は、エルゴインデックスといいます。これは、体格や身体機能差を考慮した使いやすさを表す指標です。具体的には、さまざまな車の開発を通して培ってきた人間工学の視点から6つのカテゴリー、180項目(表1)を設定し、人間特性から各項目の評価を実施し、点数付けを行います。カテゴリーごとに点数を合計することにより、各車両の優劣比較、目標設定などに利用し、客観的な開発データとして活用します。

二つ目はシーン適合度です。これは、ユーザー調査に基づいて、車両を使うシーンや使われ方を約100項目にわたってデータベース化したものです(表2)。アンケートやヒアリング調査をもとにクルマごとにユーザーが要求するシーンを30項目選び出し、その実現程度を点数評価し、シーン適合度としてマークにより表現します。

表1 エルゴインデックス(カテゴリー別評価項目例)

| カテゴリー | 部位 | 評価項目(代表例) | |

|---|---|---|---|

| 1.主運転機器装置 | ペダル類、シフトレバー、ステアリングホイール など |

|

|

| 2.乗降性 | 前席・後席 |

|

|

| 3.姿勢、居住性 | 前席・後席 |

|

|

| 4.視界、取り回し性 | 直接視界・ミラー視界 |

|

|

| 5.メーター類視認性 | メーター、表示類 |

|

|

| 6.インパネ・スイッチ類 | エアコン・オーディオ など |

|

|

表2 シーン/使われ方データベース例

| 分類 | シーン | 車両の適合度を評価する具体的シチュエーション |

|---|---|---|

| 旅行 |

|

|

| 買い物 |

|

|

| 送迎 |

|

|

開発で着目した点

ラウム開発にあたっては、「ユーザー対話型開発」を採用しました。「できる限り多くの方々に使いやすく」の考えであるユニバーサルデザインの一番大切なことは”利用者の声“だからです。そのためには、実際にユーザーの方々に評価していただくことが、一番いい手段であり、ユニバーサルデザインの製品を実現するまでのプロセスの評価が不可欠と考えています。

対象者は、障害のない方はもちろん、高齢者、子ども、さらに妊婦の方や荷物を抱えたときなど何らかの負担を強いられている方を示す移動制約者まで幅広く調査、検証を進めました。また普段、福祉車両を利用されている障害のある方とその介護をする方にもこの検証に参加していただきました。

調査・検証方法

インタビュー調査に加えて、被験者の実際の動作を観察し、それを動画として記録しました。動画を観察することは、被験者の方が気づかない点もよいヒントとして拾い上げることができました。

撮影では、できるだけ実際の暮らしの中で使う状況に近い条件下で実施できるように工夫しました。時には、ユーザーを真似てみたり、詳細な説明をしないで使ってもらったら思わぬよいヒントが抽出できることもありました(表3 ラウムの評価結果指標1、2)。

表3 ラウムの評価結果

| 指標1 エルゴインデックス | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 主運転機器 | 乗降性 | 姿勢、居住性 | 視界、取り回し性 | メーター類視認性 | インパネ・スイッチ類 |

|

|

|

|

|

|

|

| 指標2 シーン適合度 |

|---|

|

|

|

|

楽に使えるレベル |

|

|

かなり楽に使えるレベル |

|

|

非常に楽に使えるレベル |

|

|

ラウムの機能

こうして完成した新型ラウムは、『すべての人にやさしく、使いやすさを徹底的に追求した人間中心の思想を具現化』したクルマとして、その個性を際立たせる評価結果となっていると考えています。

具体的にラウムの特長をご紹介しましょう。

車両におけるユニバーサルデザインは、やはり乗降性に代表されます。

自然な動作:クルマの座席シートにおける地上からのヒップポイントの高さは高すぎても低すぎても足腰への負担が大きくなります。できるだけ自然に乗り降りできるように、従来より20mm下げ、小柄な女性の方にも楽に乗降できるようにしました。

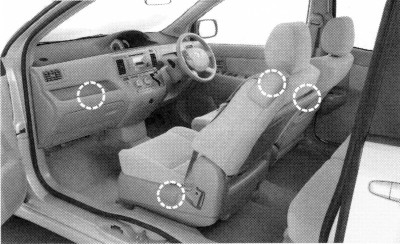

いろいろな箇所に支え:私たちは、ユーザーの方々がクルマの乗り降りの際に、いろいろなところをつかんだり支えたりしていることに気がつきました。そこで乗降動作時に無理なくつかめるところにグリップをつけました。また、前席シートのクッション横には降りる時の「支え」となるように「手置きプレート」を設置し、身体の負担が少なくなるようにしました(写真1)。

写真1 アシストグリップ

乗降のための大開口を実現:十分な乗降空間を確保することで、より自然な姿勢で乗り込めるようになりました(写真2)。

写真2 パノラマオープンドア

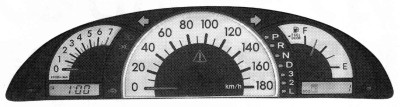

分かりやすく、操作しやすいメーター等:文字の配置や文字の大きさ、文字の種類など、表示の見やすさを工夫しました。また運転席前の別体型インジケーター内のシンボルマークに文字表示を加え、その意味が分かるようにさまざまな工夫をしました(写真3)。

写真3 センターメーター

使いやすい「簡単オーディオ」:だれもが使えるオーディオにするには、操作を基本的なものに絞り、使い勝手を徹底的に極めることをめざしました。その結果、完成したのが「簡単オーディオ」です。しかし使い勝手の追求と共に、デザイン性を高めることにも気を配りました(写真4)。

写真4 CDカセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+6スピーカー

また、使いやすさの他に音に関してもこだわりをもって開発しました。それは明瞭で聞き取りやすい「音」です。その他、クルマの操縦性、走行安定性、乗り心地の面や環境面でも配慮をしました。

今後の展開

トヨタは今後もユニバーサルデザインを重要な開発手段の一つとして位置付け、開発プロセスで展開を図っていきます。ただし、クルマのカテゴリーによって、お客様が期待しているところは異なると考えられますので、クルマの特色(たとえば、スポーツカータイプのクルマは、メーター類の視認性やシフトレバー等の運転機器操作性を特に高めるなど)に併せて、このユニバーサルデザインの指標を活用して開発をしていきたいと考えております。

(文責 編集部)