「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2007年7月号

重点連載 障害者自立支援法と自治体施策

障害者の地域生活を支えるために

藤沢市

●支援費制度の開始

(セルフプランからケアマネジャーによるケアプランの作成)

障害福祉は平成15年度の支援費制度導入により大きな転換期を迎えました。これは、それまでの措置制度から「自己選択」「自己決定」を前提とした利用者本意の制度へと大きく転換したものでした。

利用者が自己選択・自己決定をするためには、本人に適した福祉サービスを利用するための判断材料となる情報が重要となり、どのようなサービスをどのように組み合わせて利用するか、総合的なマネジメントが求められます。

しかし、複雑多岐に渡った福祉サービスのメニューを利用者本人だけでマネジメントすることは、非常に困難です。

このことから、本市では、利用者の自己選択・自己決定を支援するための機能として、3つの障害別相談事業所(身体障害・知的障害・精神障害)に着目し、サービスの利用支援やさまざまな相談を連携して受けるネットワーク化を進めるために「相談支援ネットワーク会議」を立ち上げてきました。

相談支援ネットワーク会議では、より身近なところで障害種別にかかわりなく、福祉サービスの利用相談や利用ニーズの把握・関係機関の調整などを行うほか、それぞれの相談事業所に不足する障害種別による専門的相談機能を補完し合うために協力体制を築いてきたものです。

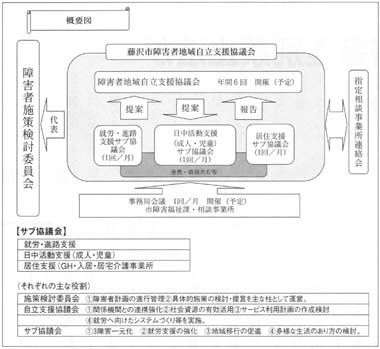

障害者地域自立支援協議会及びサブ協議会の運営システム (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

●障害者自立支援法の課題

平成18年度から「障害者自立支援法」が施行され、各自治体では当然新たなサービス体系への移行やこれまでなかった審査会の設置等に向け急ピッチで準備を進めてきました。

しかし、複雑化するサービス体系や手続きをトータルに理解することは難しく、ますます専門機関(専門家)によるマネジメント機能が求められるようになってきています。

さらに障害者自立支援法により大きく変わった点は、利用者の負担が挙げられます。

これまでの障害者個々人の収入(所得)に基づく応能負担から定率負担(1割)となったことで、障害者の経済的負担もかなり厳しい状況となっています。

国も利用者負担の軽減策を打ち出しましたが、まだまだ十分とはいえないことから、本市では、ホームヘルプ・ショートステイ等の「介護給付」や「訓練等給付」のサービスを利用した場合、各家庭の資産(主に預貯金)により、非課税世帯を対象として、国が示す利用者負担上限額の引き下げを行いました。

しかし、今後は、利用者負担の軽減だけでなく、障害者の収入確保も大きな課題となっていくものと考えられます。

●障害者の就労支援

障害者が地域で自立した生活を送るために、経済的自立は大きな要素であり、そのためには、障害者の就労をどのように支援していくかが大きな課題となります。

障害者自立支援法では、就労や自立を促進するために「自立訓練」や「就労移行支援」等の支援が明確になりました。

もちろん働くことは、経済的自立だけでなく、個々人の生きがいや社会との関わりなどの面でも大きいと考えられます。本市では、これらを促進するために、これまで活動を行ってきた、「相談支援ネットワーク会議」がベースとなり、今年6月から「障害者自立支援協議会」の設置と下部組織となる「就労・進路支援」や児童と成人の「日中活動支援」「居住支援」の4つのサブ協議会を設置し分野別検討を進めています。

この中の就労・進路支援サブ協議会は、湘南地域就労援助センターや特別支援学校(旧養護学校)・市内事業者等のメンバーにより、就労に向けた個々人の評価や求職と求人のマッチング等、就労支援を今まで以上に進めるための仕組みを検討しているほか、参加事業所や機関が抱える課題について、調査及び整理を行っているところです。

しかし、わが国の平成18年度の障害者雇用の状況を見ても、法定雇用率に達成していないことから障害者の雇用環境は大変厳しい状況にあり、今後、雇用状況を改善していくためには、福祉サイドからのアプローチだけでなく、労働サイドから見た障害者雇用のあり方について、検討していくことが求められています。

(藤沢市福祉健康部福祉推進課)