「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2007年8月号

わが国における障害の定義に関する現状と課題:福祉と所得保障を中心に

佐藤久夫

はじめに

本稿では、わが国でもますます「(機能)障害の判定から支援ニーズの評価へ」が、一刻も放置できない課題となっていることを論じる。

最近では、障害児教育の分野では特別支援教育が強調され、医学的な障害の種類ではなく、支援ニーズに基づいた教育が「理念的には」施行されることになった。実態はどう動くのであろうか。

福祉分野では縦割り諸法が障害者自立支援法に統合され、ニーズ対応への条件が進んだにもかかわらず、対象を変えないことが国会で問題とされ3年後の見直しが義務づけられた。所得保障・障害年金制度における「障害」の概念はほとんど社会的な信頼を得られないものになってきた。

雇用面では、2006年度から精神障害者保健福祉手帳所持者が雇用率にカウントされることになったのは大きな前進だが、「職業上の障害」の概念はまともな検討すらなされていない。いかなる病気や機能障害であっても、労働能力が残っていて適切な環境の元で仕事に従事し、労働を通じて社会に貢献したいと願う障害者は多い。

以下、福祉と年金制度における「障害の法的定義」問題を取り上げるが、さらに多様な分野がある。たとえば、前記以外に「障害の発生予防」「保健・医療」「経済的負担の軽減」「住宅」「物理的環境の整備」「文化・スポーツ・レクリエーション」「情報保障」「権利擁護(成年後見・差別禁止など)」「市民理解促進」「災害時対策」などである。さらに「障害を理由とする欠格条項」問題についても、不適切に障害者が資格等から排除されていないかどうかをいろいろな分野で点検する必要もある。

障害者自立支援法と障害者の範囲

法の附則第三条は「政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」(下線は引用者)と規定した。ようやく総合的な障害者福祉の法律ができるにもかかわらず、そして一時はすべての障害者を対象とするとも説明されたにもかかわらず、結局は、従来の三法および児童福祉法の対象を変えないこと(成人では障害者手帳の対象となる機能障害の種類と程度に限定すること)となり、難病、発達障害、高次脳機能障害などに起因する障害者の多くが依然対象外となることの問題点が指摘され、法の修正案で盛り込まれた附則である。

これを受けて参議院厚生労働委員会は附帯決議(2005年10月13日)の第1項で、「附則第三条第一項に規定する障害者の範囲の検討については、障害者などの福祉に関する他の法律の施行状況を踏まえ、発達障害・難病などを含め、サービスを必要とするすべての障害者が適切に利用できる普遍的な仕組みにするよう検討を行うこと。また、現在、個別の法律で規定されている障害者の定義を整合性のあるものに見直すこと。」と政府の義務を定めた。

普遍的な仕組み、つまりニーズに応じて利用できるものにするには、現行の三段階のハードルのうち最初の二つ、すなわち「障害者手帳の所持」(または知的障害・精神障害の証明)の確認および「障害程度区分の認定」をやめ、「ニーズに応じた支給決定」という一段階としなければならない。しかし政府の対応は、第一のハードルのみ削除し障害程度区分は残す、ものと予想される。この予想の理由は、後者は本法の骨格であり、また介護保険との統合にも必要、ということである。

「障害程度区分」とは、法第四条4項で「障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう。」とされ、「障害福祉サービス」とは「介護給付」と「訓練等給付」のこととされている(第五条1項)。実際の運用では「介護給付」の利用資格として使われ、「訓練等給付」については認定調査結果を参考にするという程度で、区分が非該当であっても市町村は支給決定をすることはできる。

「地域生活支援事業」や「補装具」は障害程度区分とのリンクは法的にはなく、さらに自由にサービス提供ができる。第一のハードルが消えることによって、「手帳はないけれど地域生活支援事業の移動介護が必要」というような人が、障害者自立支援法を利用できるようになるメリットはある。しかし「地域生活支援事業」は法の「目玉」である義務経費にならなかった裁量経費のサービスであり、財政力・当事者運動力・理解力に応じて、市町村格差が大きくなると予想される。

「障害程度区分」は「介護給付」のニーズ判定指標として、特に精神障害・知的障害分野では疑問視されており、「訓練等給付」のニーズ判定では参考程度とされほとんど使われていない。まして、そのほかのタイプを含む「障害者福祉の支援ニーズ」の総合的把握のためには有効な仕組みではない。第一のハードルが消えても第二(障害程度区分)が残れば、これまで除外されてきた障害者にとって、あまりメリットは生じないと思われる。財政難の市町村が、障害程度区分未認定または非該当・低区分を理由に、訓練等給付や地域生活支援事業の提供を拒むことがあり得るからである。

障害年金と障害の定義

日本障害者協議会は障害者自立支援法の影響を調べるため、同一人に対して2006年3月と9月にアンケートを行い、そこでは合わせて収入状況について調査した。やや重度の障害者が多く、性別では男性が多く、年齢層では壮年中心であったが、障害の種別、全国分布、生活の場の分布の多様性などから、障害者全体を相当程度反映していると考えられる。その結果は同協議会のホームページなどで見られるが、ここでは収入について重要な結果を紹介したい。より多くの回答数の得られた3月調査のほうを使って分析した。

3月調査の回答者495人中、20~64歳は435人で、さらに収入関係の設問(勤労収入、障害年金、生活保護、手当、仕送りなど)に全く回答のなかった無回答19人を除く416人を分析した。

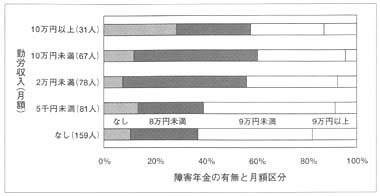

図に、勤労収入と障害年金の収入の有無・額の関係を見た。障害年金には基礎年金も障害厚生年金等も含まれるが、老齢年金や遺族年金は含まれない。(月額)「8万円未満」のほとんどは基礎年金2級の約6.6万円であり、「9万円未満」とは基礎年金1級の約8.3万円である。「9万円以上」とは、主に基礎年金に障害厚生年金等の併給と思われる。

図 勤労収入と障害年金(日本障害者協議会調査・2006.3,N=416) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

図に見るように、勤労収入「なし」でも「あり」でも障害年金「なし」の障害者が同じように10%前後の割合で見られ、ようやく月額10万円以上稼いでいる層で3割程度となっている。そして勤労収入がないか5千円未満では9万円未満の障害年金がやや多く、5千円を超えると8万円未満の障害年金の割合が多くなる。

目を凝らして観察して両者の間にかろうじて見られる関係は以上だけである。むしろこの図はほとんど関係がないことを示している。10万円以上稼いでいる層の年金額の分布と、勤労収入なしの層のそれすらあまり変わらない。

視覚、聴覚、発達障害、言語障害、難病などケース数がやや少ない種類を除いた障害別の検討でもこの傾向は同様で、とくに精神障害者で両者の関連が薄い傾向が顕著であった。

障害年金は障害者の所得保障の根幹とされ、(機能)障害のために稼ぎが減った部分を補うものとされる。しかし、この図はその役割をほとんど果たしていないことを示している。

それでは、障害年金の有無とその額は何を反映しているのであろうか。なぜこの事態が生まれているのか。3点が考えられる。

第一に、障害年金の受給資格・等級判定基準があまりにも医学モデルに偏っているためである。視力とか手足の切断部位とか、の基準が使われ、そうした純粋な医学基準が使われない場合には安全確保能力や身辺処理能力、あるいはせいぜい一人で留守番ができるかなどの要介護状況が評価の基準である。

現行基準もかつてはそれなりの合理性があったはずである。たとえば目が見えなければ就職はできず、屋内生活や外出にも介護が必要となり、ガイドヘルプ制度もない時代、家族も介護のために退職せざるを得ないということもあった。だから目の見えない人には当然、障害年金が支給されるべきとされた。

しかし障害年金の制度ができた頃と比べて、社会も変化し(産業構造、高学歴社会、情報社会等に伴う稼得能力の変化)、リハビリテーションや環境も変化し、機能障害や活動障害をカバーするようになった(補装具、改造自動車での通勤、職場のアクセスと雇用政策など)。年金制度の評価基準が合わなくなってきたのはこれまでの福祉や雇用の政策、科学技術、リハビリテーション活動、市民理解、福祉関係者の支援、そして何よりも障害当事者とその団体の奮闘による。機能障害が残っても社会参加をという社会的努力の総体が成果を上げてきた結果として、医学モデルの認定基準が時代遅れになってきた。変わっていないのは制度であり、官僚主義であり、もしかすると既得権擁護の当事者団体かもしれない。

第二に、障害年金の制度が、稼得能力の低下(勤労収入の低下)を補うものか、障害に伴う余計な出費(タクシーを利用せざるを得ないことが多い、高い家賃の住宅を選ばざるを得ないなど)を補填するものか、「お気の毒ですね」という見舞金的なものか、はっきりしないままに発足し、そのまま発展してきたことである。目的がはっきりしなければ、評価・判定基準も決めようがない。

第三に、無年金障害者の存在である。障害の種類と程度によってではなく、保険料納付要件によって無年金となっている人が相当程度含まれている。

これら3要因の複合的結果が図に示されたと考えられる。あるべき姿に直すには、制度の目的を欧米のように所得保障とし、稼得能力(むしろ稼得の実態・実績)を評価基準とするしかないと思われる(障害に伴う出費の補填は別制度で)。あわせて無年金障害者をなくす施策が必要とされる。

(さとうひさお 日本社会事業大学)