「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2008年10月号

生徒全員の企業就労を目指す進路支援

~一人一人の希望の実現に向けて~

市村たづ子

はじめに

本校は、平成8年4月に近隣の4市を学区域とする小・中・高等部と、知的障害特別支援学校では初めての全員就労を目指す軽度を対象とした産業技術科を併設して開校した。学区域がなく1学年20名の産業技術科には、障害特性が多様な上、人間関係作りが苦手で精神面・生活面等を含め、課題や困難さが見えにくく個別対応の必要な生徒も入学してくる。

産業技術科の目指す生徒像

企業就労がゴールではなく卒業後も自己を高め、社会に貢献し、社会自立・職業自立ができる生徒の育成を目指し、1.就労に必要な知識・技能・態度、2.基礎学力と自ら判断・行動する力、3.豊かな情操、4.体力向上と健康管理、5.人間関係を築く力の育成、を学科目標とし、実践的な職業教育に取り組んでいる。

実践的な教育課程(表1)

社会生活に必要な基礎学力向上を育成する普通教科と、働く基礎から自ら考え臨機応変に対応できる力を育成する専門教科の他、体力や人間関係を学ぶ部活動も活発に行っている。また、企業専門家や地域と連携し、授業改善やビジネスマナー、仕事に対する責任感や働く意欲の向上を図っている。さらに、卒業後もチャレンジとキャリアアップを目指せるようワープロや漢字検定等の資格取得も行っている。多様で柔軟な学習展開を図ることでパソコンが得意、読み書きが苦手等特性の違いがあっても得意な面で活躍できる場の提供が可能になっている。

表1 産業技術科週時程

| 普通教科 | 専門教科 | 道徳 | LHR | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 工業 | 流通・サービス | |||||||||||||

| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 職業 | 家庭 | 情報 |

PC FD |

OS CS |

||

| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |

近年の進路状況

特性に応じた職場環境の整備、関係機関と連携した定着支援でほぼ100%の就労と定着が可能になっている。近年、企業ニーズと情報教育の充実で事務系補助作業希望が増えている。

最初は安心できる居場所作りから

自己評価が低く、人間関係と精神面で課題が多いため、入学時は肯定的な自己評価と他者の理解促進と成功体験の積み重ねを中心に、仲間意識・仲間作りに力を入れている。認め合い、支え合うことを学ぶことで精神面が安定し、良好な友人関係が生まれてくる。同時に社会生活に必要な規範意識の育成や、トラブル発生時には客観的な振り返りとともに適切な対応の仕方を具体的に提示し、自己コントロールのスキルを獲得させている。

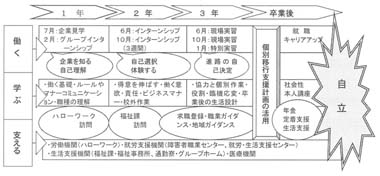

系統的な進路指導(図1)

「インターンシップや実習」「進路面談」「作業学習・進路学習」を進路指導の柱とし、3年間の系統的な進路指導計画を立てている。特に「インターンシップや実習」は働く意味を理解し、職業観・勤労観を育て求められる役割を自覚しながら、将来設計と進路を決定するキャリア教育の中心と位置付けている。

図1 在学中から卒業後までの連続した支援体制 (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

自己の適性と会社を知る1年次

教員付き添いのグループインターンシップ(1週間)は、友人や教員と一緒の安心感の中で会社と自分の得意・苦手を知る機会である。並行して電話連絡方法や丁寧語の使い方、履歴書・礼状の書き方、交通機関の利用方法等実践的な学習も積み上げていく。教員の付き添いは、生徒の特性や課題の理解、企業現場や企業ニーズを知る機会となり、生徒の力を伸ばし、課題を解決する作業学習の改善が可能となる。

自分で選び体験する2年次(表2)

2年次になると、自己選択した職種で6月と10月に一人でインターンシップに臨む。単なる職業体験にとどまらず、自己の力を試し、職場や会社のルールを学び、職場環境や通勤時間等3年次の実習先を絞り込むための情報収集の機会である。

表2 インターンシップの6職種の分類

| 事務系作業 | パソコン入力、社内メール等の仕分け、庶務・軽作業等 |

| 製造作業 | ライン作業、成型機操作等 |

| 物流部門諸作業 | 入庫検品・棚入、ピッキング、発送準備・梱包作業等 |

| 小売販売周辺作業 | 商品のパック・袋詰、品出し、商品の陳列・整理、接客等 |

| 飲食店・厨房周辺作業 | 店内フロア清掃、調理器具・食器類等の洗浄作業、盛り付け、調理補助、接客等 |

| サービスの諸作業 | クリーニング、リサイクル、清掃、介護・用務等での補助作業 |

自分の進路は自分で決める3年次

4月にハローワークで求職登録を行い、6月と10月に自己決定した職種(会社)で3週間の就職試験的な実習に臨む。進路担当は生徒が能力を十分発揮し、戦力として認められ採用につながるよう、巡回訪問や職務分析・配慮事項を提示し、側面から支えている。特に発達障害の生徒については、特性理解と適切なアプローチの仕方等職場内での人間関係に十分な配慮を行っている。また、実習前後には自立に向けて必要な支援機関を生徒・保護者・担任で訪問し、卒業後の生活のイメージを具体化させている。

生徒の希望を聞き取る進路面談

主体的な進路選択・決定と将来設計ができるよう生徒自身の希望や意思を尊重し、課題解決を本人の努力や説得に終始するのではなく、青年期を意識し、一緒に考え納得できる方向性を探る姿勢が大事であると考える。また、社会性と行動力がアンバランスな彼らは、卒業後にトラブルに巻き込まれることも多く、日常的に相談しやすい雰囲気と信頼関係作りを心掛けている。卒業間際には、求人票や契約書の説明、ビジネスマナー・消費者生活の学習を取り入れ、社会人としての心構えや社員としての意識づけも行っている。

進路担当の役割

都立特別支援学校には進路専任教諭が配置され、さらに「職業安定法第27条」には公共職業安定所の業務分担という法的な位置付けがある。進路担当には、個々の障害特性に応じた次のステージへの関係機関と連携した包括的な移行支援とネットワーク構築、経済動向や企業ニーズの把握と障害理解の啓発、関連法規の理解を含め、就労支援の専門性が求められていよう。

多様な職場開拓

東京都では全都の就労率向上を目的とした「東京都知的障害特別支援学校就業促進研究協議会」を組織し、6ブロック体制で企業開拓・理解啓発・研修研究活動を行っている。特に、企業担当窓口校を設置することで、企業→窓口校→全校の連絡システムができ、企業の信頼を得つつ全生徒に同じチャンスとチャレンジの機会が可能となり、特別支援学校就労率30%(10年間)維持に貢献している。

関係機関と連携したフォローアップ

卒業は学校から社会、大人への移行であり、さまざまな負荷や危険、トラブルを伴う。スムーズな移行と定着を目指し、在学中に「個別移行支援計画」を作成している(表3)。進路先が内定し卒業後のイメージが持てた段階で、夢や希望の実現に向けて必要な支援内容を確認し、本人参加の支援会議で関係機関が役割分担し、卒業後に個別のネットワーク支援がスタートする。移行支援計画は支援の簡易なツールであり、卒業後の家庭環境を含めた生活面の変化やニーズの変化、トラブル発生等支援内容や支援者はその都度書き換えられていく。卒業後3年程度で支援の中心的な役割は学校から関係機関に移るが、本人への支援は途切れることなく継続していくことになる。

表3 個別移行支援計画

| 本人プロフィール | 記入者 | |||||||

| 本人 | ふりがな | 性別 | 生年月日 | 昭和 年 月 日 | ||||

| 氏名 | 連絡先 | |||||||

| 住所 | 〒 | |||||||

| 障害名等 | 愛の手帳 | 度 | 交付 | |||||

| 身障手帳 | 種 級 | 交付 | ||||||

| 保護者 | 氏名 | 連絡先 | 同上 | |||||

| 住所 | 〒 | |||||||

| 出身校 | 卒業時担任 | |||||||

| 住所 | 電話番号 | ファクシミリ | ||||||

| 将来の生活についての希望 | ||||||||

| 本人 | ||||||||

| 保護者 | ||||||||

| 必要と思われる支援内容 | ||||||||

| 具体的支援 | ||||||||

| 家庭生活 [保護者、生活支援機関、福祉事務所など] |

支援機関1 | 担当者: | 連絡先: | |||||

| 支援内容: | ||||||||

| 支援機関2 | 担当者: | 連絡先: | ||||||

| 支援内容: | ||||||||

| 進路先の生活 [会社、就労支援機関など] |

支援機関1 | 担当者: | 連絡先: | |||||

| 支援内容: | ||||||||

| 支援機関2 | 担当者: | 連絡先: | ||||||

| 支援内容: | ||||||||

| 余暇・地域生活 [ボランティア、サークル(NPO)、スポーツクラブなど] |

支援機関1 | 担当者: | 連絡先: | |||||

| 支援内容: | ||||||||

| 支援機関2 | 担当者: | 連絡先: | ||||||

| 支援内容: | ||||||||

| 医療・健康 [主治医・病院など] |

支援機関1 | 担当者: | 連絡先: | |||||

| 支援内容: | ||||||||

| 支援機関2 | 担当者: | 連絡先: | ||||||

| 支援内容: | ||||||||

| 出身学校の役割 | 関係・所属部署: | 担当者:進路 | 連絡先: | |||||

| 支援内容: | ||||||||

| 関係・所属部署: | 担当者: | 連絡先: | ||||||

| 支援内容: | ||||||||

| 支援の記録 | ||||||||

| 日時 | 内容 | |||||||

| 以上の支援計画について確認しました。 平成 年 月 日 氏名(自筆) | ||||||||

地域で支えるネットワーク作り

本校では、障害種を超えてタイムリーな支援と臨機応変な対応を可能にするネットワークを目指し、平成13年から近隣の多摩南部地域(5市)の教育、福祉、労働、就労・生活支援機関、企業関係者で「多摩南部就業支援連絡会」を作り、企業向けセミナーや情報交換、企業見学会、スキルアップ研修会を実施してきた。今夏は神奈川医療少年院の見学会を実施した。障害者支援に関わる者として障害者の置かれている現状を多面的に知り、学ぶことで新たな支援と役割が生まれてくる。支援者の意識とスキルの高いネットワークは地域の社会資源となる。また、働く障害者の学びの保証として「オープンカレッジ」や、安心・安全な暮らしのためのセーフティネットも各地域で活発に広がっている。

今後の課題と求められる役割

平成22年度、軽度の知的障害児を対象とした300人規模の「南多摩地区学園(仮称)」が開校する。本校は23年度の卒業生を最後に閉校となる。今後の課題として次の4点があげられる。

1.適切な集団生活と人間関係構築のための自己コントロールスキルとコミュニケーションスキル向上に向けたSSTと支援体制。

2.発達障害をもつ本人と家族が、幼児期から卒業後も地域で必要な支援を受けられる支援体制の構築と手帳の取得、雇用率の参入。

3.就労継続に必要な障害特性やキャリアアップに向けた企業への理解啓発と、自立可能な所得と身分保障。

4.新たな職域拡大のための知的障害者の能力のアピールと理解啓発と職業教育の充実。

最後に

特殊教育から特別支援教育に転換して2年目になる。発達障害を含め、軽度の知的障害をもつ生徒たちの能力や特性が正当に評価され、社会や職場の中で能力を発揮するとともに、必要な支援を得ながらだれもが職業自立できる社会の実現に貢献することが、特別支援学校として果たす役割であると考える。

(いちむらたづこ 東京都立南大沢学園特別支援学校教諭)