「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2009年6月号

列島縦断ネットワーキング【滋賀】

滋賀県における働き・暮らし応援センターの取り組み

─滋賀発!!雇用と福祉の統合を目指して!!

城貴志

はじめに~経済状況を踏まえて~

2008年秋以降、急速に広がった世界的規模の経済危機は日本経済にも大きな影響を与え、非正規労働者が大量に解雇されるなど厳しい雇用状況であることは周知の通りです。第2次産業の割合が47.1%と全国1位の滋賀県においても状況は深刻で、09年3月の有効求人倍率は0.45倍、正規職員のみで言うと0.21倍です。このような雇用状況のなか、5月15日に厚生労働省が発表した08年度に解雇された障害のある人は全国で2,774人と6年ぶりの高水準に達し、新規就職者も7年ぶりに減少しました。また厳しい労働条件等によって退職した人も多く、職を失った障害のある人の実数はさらに多いと推測されます。

働き・暮らし応援センターの設立

02年、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、障害者雇用促進法)の改正により、障害者就業・生活支援センターが創設されました。その前身の「あっせん型障害者雇用支援センター」は当時全国で21か所しかなく、滋賀県においても1圏域にあるのみでした。滋賀県に2つ目の就業・生活支援センターが誕生したのは04年のことでした。

一方、02年10月より、国の緊急雇用対策事業を活用し、滋賀県労政能力開発課が滋賀県社会就労事業振興センター(以下、振興センター)等に委託をし、「障害者雇用推進員設置事業」を実施しました。この事業は、県内7圏域すべてに「障害者雇用推進員」を設置し、5人以上の従業員がいる企業等をハローワーク等の関係機関と連携して訪問し、障害のある人の雇用の啓発や作業所等の販路・受注の拡大を目的としました。05年3月までの2年6か月で延べ3,806事業所を訪問し、53件の求職情報を得ることができました。また、雇用には至らないものの作業所への受発注の増加、企業情報の集約ができたことも大きな成果でした。

この事業を通して、企業や作業所への情報を受け渡しできるマンパワーの重要性を関係者が認識しました。

そこで、事業終了後も各圏域にマンパワーを配置していく方策として、就業・生活支援センターの指定を国から受けるまでの期間、県独自の施策として、各圏域に県オリジナルの就業・生活支援センターを設置し、実績を積んでいくプランが出されました。このプランの実現のため、県労政能力開発課ならびに障害者自立支援課と協力しながら、各圏域の市町には財政的に一定負担してもらう仕組みをつくるためにも圏域市町への説明や協力依頼を実施してきました。その結果、05年度に「働き・暮らし応援センター」が設置されることになりました。

働き・暮らし応援センターの設置を後押ししたのが、滋賀県中小企業家同友会です。同友会は約680人の経営者が会員となり、「よい会社、よい経営者、よい経営環境」を創ることを目的に、「地域と共に歩む中小企業」として、よりよい地域づくりの視点から障害者雇用や地域の作業所との連携も積極的に進めていただいてきました。その同友会と県内障害者関係6団体が障害者雇用を推進するためには、企業の努力だけではなく、それを支える仕組みが必要であることを県に提言しました。滋賀県と共同で「障害者の『働きたい』を応援する滋賀共同宣言」を発表し、それが「滋賀県障害者働き・暮らし応援センター」事業のスタートにつながりました。この名称は、就業・生活支援センターをもっと分かりやすい、障害のある人でも親しみやすい言葉に置き換えたいというねらいもありました。

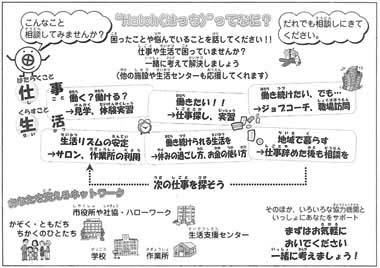

「おおつ働き・暮らし応援センター」のパンフレット (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

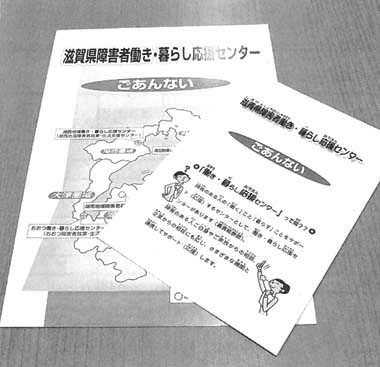

全県共通のパンフレット (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

働き・暮らし応援センターとは?

働き・暮らし応援センターは、現在滋賀県内の7圏域すべてに設置され、就業・生活支援センターを兼ねています。もともとは、就業・生活支援センターの設置促進のために制度化されたセンターですが、現在は、就業・生活支援センターの「上乗せ」として機能しています。

この働き・暮らし応援センターには、就業・生活支援センターに配置される雇用支援ワーカー・生活支援ワーカーにプラスして職場開拓員、就労サポーターが配置されています。センターの予算は、滋賀県労政能力開発課と障害者自立支援課、圏域内の市町が負担しています。各センターとも受託法人の事業ではなく、圏域の公益事業との位置づけを徹底するために事務所は独立して設置し、駅前のスーパーの空き店舗を活用するなど、障害のある人が相談に訪れやすい場所にあります。

働き・暮らし応援センター事業は、今年で5年目を迎えました。就職に向けた支援や就職後のフォロー、生活に関するさまざまなサポートを受ける障害のある人も年々増加しています(表参照)。そのため、圏域を越えたサポートが必要な場合や困難事例については、センター間で連携をとっています。

また、福祉関係者のネットワークの構築は当然のことながら、企業とのネットワークが不可欠です。そのバックアップ機関として、振興センターが機能しています。約2か月に一度、全センターが集まる連絡会議や代表者会議の開催、スタッフ研修の実施、各センター共通のパンフレットの制作、企業とのネットワーク構築のサポート等を振興センターが担当しています。ちなみに、県の障害者自立支援協議会就労担当の事務局は振興センターが担当し、各センターの代表者で構成されています。

| 圏域 | 人口 | ワーカー数 | 登録者数 | 身体 | 知的 | 精神 | 発達 | 高次能 | その他 | 2008年度 新規就職者数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大津 | 330,293 | 7 | 488 | 80 | 221 | 139 | 25 | 2 | 21 | 54 |

| 湖南 | 313,200 | 7 | 185 | 15 | 74 | 76 | 6 | 0 | 14 | 42 |

| 甲賀 | 149,313 | 10 | 456 | 32 | 358 | 44 | 13 | 0 | 9 | 22 |

| 東近江 | 235,592 | 6 | 503 | 49 | 204 | 165 | 30 | 9 | 46 | 39 |

| 湖東 | 154,795 | 8 | 257 | 42 | 110 | 78 | 17 | 2 | 8 | 20 |

| 湖北 | 165,303 | 4 | 131 | 12 | 67 | 32 | 11 | 0 | 9 | 19 |

| 湖西 | 52,571 | 6 | 193 | 92 | 44 | 35 | 10 | 0 | 12 | 28 |

| 滋賀県全体 | 1,401,067 | 48 | 2,213 | 322 | 1,078 | 569 | 112 | 13 | 119 | 224 |

※圏域別人口は2008年10月1現在

働き・暮らし応援センターのさらなる進化を目指して

7圏域の福祉関係機関や行政等の支援者側のネットワークの構築は、地域自立支援協議会の設置等で大きく前進しています。今後はそのネットワークを企業や経営者団体、経済団体にどのように広げていくかが課題です。

そのきっかけになるのが就労継続支援事業所や授産施設等(以下、就労支援事業所)の受発注の拡大や、企業と就労支援事業所の共同での新規事業の立ち上げ、官公需の窓口機能を担うことであると考えています。この新しい機能を担うことにより、より地域の企業等とのネットワークを広げ、強め、障害のある人の企業への就労支援から、就労支援事業所の工賃向上までを担う地域の拠点となっていくことが期待されます。

働き・暮らし応援センターのワーカーは、地域で働く障害のある人の支援や職場開拓等で企業を訪問し、さまざまな情報を持っています。それを生かしつつ、雇用と福祉の融合・統合した地域の拠点センターとして、地域が元気にならなければ障害のある人の雇用・就労、工賃の向上は達成できないという考えのもと、地域づくりの視点を持ち、地域の企業やさまざまな情報の集約基地となっていくことができればと考えています。

登録者が増えている現状では、さらなるマンパワーが必要です。そのため、当面は、今回の緊急雇用対策事業や障害者自立支援法特別交付金等を活用して人員を増強していく予定です。

滋賀県から新しい雇用と福祉の統合した地域センターを発信し、滋賀らしい、滋賀ならではの働き・暮らし応援センターの事業を拡大していくことが、障害のある人の「働きたい」「もっと工賃がほしい」という、至極当たり前の想いに応えていくことにつながっていくと考えています。7か所の働き・暮らし応援センターと連携して、今後も当たり前の想いを実現できるように事業を進めていきます。

(しろたかし 社団法人滋賀県社会就労事業振興センター)