「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2012年2月号

障害女性にとって「働く」ということ

瀬山紀子

はじめに

今の社会のなかでは、「働く」という言葉は、多くの場合、「稼ぐ」ということとイコールの言葉として使われている。そこでは、稼げる人と稼げない人の間に、社会的な価値と経済的な力の格差が生じてきた。そして、これまでの社会のなかでは、男性は稼げる人である場合が多く、女性は(あまり)稼げない人である場合が多かった。また、障害がある人のなかでも、特に就業が困難であると見なされる人は、稼げない状況に置かれる可能性が高かった。そして稼げないという立場に置かれた人は、経済的な側面からも、社会的な価値の側面からも、生きにくい状況に置かれてきた。

そうした生きにくさに対抗するための言葉に、「障害者にとっては、生きることが労働だ」とした1970年代の日本の障害者運動の言葉をあげることができる。この主張は、稼ぎにつながる労働に価値を置き、そこから外れる人に低い価値づけをする社会のあり方への強烈なアンチテーゼだった。「生きているだけで人は価値がある」というのは大きな価値の転換だ。

ただ、労働(=働くこと)を稼ぐことから切り離して考えてみるということも、稼ぐことに価値が置かれている社会のあり方に疑問をもってみるということも、なかなか広く一般に知られる思想にはなっていない。そればかりか、今では、これまで以上に、稼ぐ必要に迫られ、多くの人がそこに駆り立てられているようにも思える。

以下では、この「働く」をめぐる現状を捉えながら、特に、女性が働くということ、そして、障害女性が働くということを掘り下げていくことにしたい。

1 女性にとって「働く」ということ

現在の社会は、実態は大きく変化してきているにもかかわらず、今も、男性を主な稼ぎ手と位置づけ、女性は家事や子育て、介護を無償で担い、稼いでも補助的な稼ぎの担い手とするような(健常者中心の)性別役割分業型の家族を標準とした上でつくられてきている。税制や社会保障制度も、見直しは進んでいるものの、こうした性別役割分業を前提として組み立てられてきた。

そのため、現在でも、一度は就職をした女性の半数以上が、結婚や出産・育児などを機に職場を離れ、子育てが終わったころに、パートやアルバイトとして再び職に就くという経過をたどっている。女性は、これまで、継続して雇用の場で働き続ける働き手としては位置づけられず、離職した後には、経済的な支えを夫の稼ぎによって得ながら、稼ぎ手である夫を支えるための家事をこなし、次世代を産み育て、介護の担い手になることが期待されてきた。女性の「働き」は、外での収入に結びつく仕事ではなく、家のなかでの、稼ぎには結びつかない仕事に偏ってきたといえる。

こうした性別役割分業を前提とした社会の仕組みは、これまでも、シングルマザーをはじめ、性別役割分業型の家族という枠から外れて生きる人々の困難をもたらしていること、また、男女の経済格差、なかでも女性の経済的困難をもたらしていることなどから問題とされてきた。

しかし、こうした制度のもっている課題からの問い直しとは別に、性別役割分業型の家族を前提とした社会のあり様は、90年代以降の経済のグローバル化等に伴う雇用労働の場の急激な変化のなかで、大きな転換点を迎えているのが現状だ。

雇用の場では、若年層を中心に、急激にパートやアルバイト、派遣といった、これまでは「家計補助的な収入の担い手」と想定されていた女性たちを主な担い手としてきた非正規雇用が急速に広まりを見せている。こうした傾向は女性の側でより顕著だが、若年男性にも確実に広がっている。

非正規雇用は、継続した就業が前提とされず、不安定で、多くの場合は低収入が前提となる。こうした働き方は、女性が主な担い手とされてきた間は、それが家計補助的なものであるという位置づけがあったため、問題があっても見過ごされてきた。しかし、そうした前提が、若年男性を含む労働者の非正規化が進むにしたがって、成立しなくなってきているのが現状だ。そのため、一家の稼ぎ手として安定した収入を得ながら働き続ける男性労働者像は想定しにくくなり、その結果、性別役割分業を前提とした家族を「標準」として想定することはできない状況が生じている。

一方で、正社員として働く層は男女とも長時間就業の傾向がより強まり、出産や子育てを望む女性の多くは、職場での仕事と育児を両立することの困難から、職場を離れざるを得ないという状況もまた続いている。ただし、正社員という一定の安定が得られる働き方でも、リストラや競争の激化による心労、長時間労働のなかでの過労やそれを原因とした病など、大きなリスクが隣り合わせにあるという状況もこれまで以上に生じている。

雇用労働の場の急激な変化は、現在のところ、次の着地点を見いだせないまま、多数の女性、男性を含めた不安定な労働者を生み出しながら広がっている。

では、障害をもつ女性たちがそのなかでどのような位置づけにあったのかについて、次に見ていくことにしたい。

2 障害女性にとって働くということ

男は仕事、女は家庭という性別役割分業型の社会の仕組みは、健常者を中心にした仕組みとして成立してきた。この仕組みのなかで想定される障害者像は、母親によるケアを受ける対象であって、一家の稼ぎ手やケアの担い手ではなかった。壮年の障害がある人は、この仕組みの想定からは外されてきた存在ということになる。

実際、障害をもつ女性たちのなかには、幼いころから、親に「結婚できないのだから、手に職をつけて自立しなさい」と言われてきたという話や、結婚できないだろうから経済的な自立をしなければと自分自身で考えてきた、という人も少なくない。

性別役割分業型の家族が標準とされる社会のなかで、そこから外れ、収入を得て経済的に自立しようとすることは、それ自体が女性にとっては困難を伴いやすいが、そこには、同時に、「結婚することができない女性」というマイナスの価値も付されてきたということだ。一般就労が可能な程度の障害女性のなかには、そうしたなかで、切実な就業を続けている人も少なくないだろう。こうした切実さは、弱みとなって、職場のなかでのパワハラやセクハラといった、力関係を背景にした被害をもたらす構造にもつながりやすいといえる。

とはいえ、障害女性のなかには、性別役割分業型の家族を形成する人たちも存在してきた。そうした人たちのなかには、障害があるから結婚できないとする考えの背景にある、障害がある人は、子どもを持つべきではない(=結婚すべきではない)とする優生思想や、障害への否定的なまなざしを乗り越え、「結婚を獲得した」という人も少なくないだろう。しかし、その一方で、家事や子育て、介護といった女性の役割を果たすために、人一倍の努力を強いられている人もいるというのが現状だろう。

もう一つ、ここで見ておきたいのは、限定的ではあるが、障害がある人たちのなかで一定の要件を満たす人は、国民年金障害基礎年金を受給しているという側面だ。この制度は、子どもがいる場合の加算や、受給者本人の所得による制限はあるが、2011年現在、月々、1級で約8万円(年間986,100円)、2級で約6万5千円(年間788,900円)が支払われる仕組みとなっている。

この年金額は、一人の人が自立して暮らしていくのには十分な額とはいえず、親、または配偶者による経済的な支え、就労による収入、生活保護制度の利用といった、何らかの補完が必要となる額ではある。とはいえ、一定の経済的な保障が、労働の対価というかたちではなく支払われる仕組みがあることは示唆的なことだ。

では、この節の最後に、障害女性の就業状況の全体像を確認しておきたい。

障害者に関わる公的な統計データには、性別による違いを明らかにしているものがほとんどないため、障害女性の就業状況の全体像を把握することは簡単なことではないが、これまでにいくつかのデータによって現状が分かってきている。

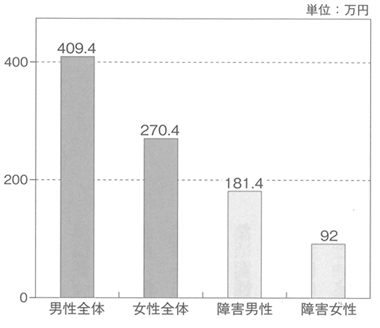

それによれば、障害女性の就労率は、障害男性と比較しても低く、仕事に就いている人の収入をみても、経済状態が極端に脆弱であること、また、障害者雇用枠で働いている女性のなかでも、特に若年層の女性は非正規雇用で働く人の割合が7割以上と高いことが明らかになっている(臼井・瀬山[2011])。単身世帯の年金や手当を含めた収入を男女別で比較したデータからは、障害女性が、障害男性と比較しても、約半分の収入しか得ていないこと(グラフ1)、また、年金受給者本人の仕事による収入をみると、男女とも50万円未満の層が多数を占めているなかでも、障害女性は6割近くが50万円未満という状況にあるということも分かってきた(厚生労働省[2009])。

グラフ1 単身世帯の年間収入(賃金、工賃、年金、手当等も含む)

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

勝又幸子・他「障害者の所得保障と自立支援施策に関する調査研究」2008より作成

障害女性の経済困難は、性別役割分業を前提としてきた社会のなかでの女性全体の困難ともリンクする。ただ、同時に、障害がある人のなかには、男女を問わず、経済的に困難な状態に陥る可能性が高い人が多く、そうした状況をカバーするはずの年金制度も、十分には機能していないというのが現状だといえるだろう。

3 次の着地点を模索する作業を

すでに書いたように、健常者中心の性別役割分業型の社会の仕組みは、現在、成り立たなくなりつつある。これは若年男性も含めた非正規雇用層の増大という問題の出現によって、ようやく訪れた変化だ。しかし、この変化をてこに、次の着地点を模索する作業を進める必要がある。それは、個々人が、特定の他者に経済的に過度な依存をしなくても生きることが保障され、性別や生き方、障害の有無に関わりなく、多様な関わりのなかで生き、多様なあり方で社会と関わるという社会の展望を描いていく作業だ。「稼ぐこと」のみに大きな価値が置かれるのではなく、まず、一人ひとりが生きることに価値が置かれ、その上で、障害がある人も含め、個々人が、「働くこと」を追及していくような、そんな社会を描くことはできないだろうか。

障害女性にとって「働く」ということが、マイナスの価値や過度な頑張りではなく、緩やかな自立と社会との関わりを意味するものとなるためには、所得保障制度の見直しも含めた制度の改変が必要だ。そのためにも、労働と社会保障の双方の課題を見据えながら、今後、さらにこの課題について模索を続けたい。

(せやまのりこ 東京大学READ「経済と障害の研究」特任研究員)

【参考文献】

1)臼井久実子・瀬山紀子「障害女性の貧困から見えるもの」『障害を問い直す』(松井ほか編)東洋経済新報社、56頁―87頁、2011年

2)勝又幸子・他『障害者の所得保障と自立支援施策に関する調査研究 平成17―19年度調査報告書・平成19年度総括研究報告書』(厚生労働省科学研究費補助金 障害保健福祉総合研究事業H17―障害―003)、2008年

3)障害者職業総合センター『日本の障害者雇用の現状―平成15年度障害者雇用実態調査(厚生労働省)から―』(障害者職業総合センター資料シリーズ38)、2007年

4)厚生労働省職業安定局『障害者の雇用の状況』厚生労働省、2007年

5)厚生労働省『年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)』厚生労働省、2009年

6)全国自立生活センター協議会『自立生活運動と障害文化 当事者からの福祉論』現代書館、2001年

7)堤愛子「のびやかな「自立生活」と「労働」をめざして」『働く/働かない/フェミニズム』(小倉・大橋編)青弓社、287頁―297頁、1991年

8)平野みどり「女性と障害者が自立できるしくみづくりを」『女たちの21世紀』No.52、アジア女性資料センター、46頁―48頁、2007年