「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2013年2月号

ワールドナウ

中国華南地方ハンセン病回復村での学生ワークキャンプがもたらすもの

西尾雄志

中国でのハンセン病回復村ワークキャンプ

領土問題に端を発するナショナリズムが高揚し、軍事的な緊張感まで高まってきた。領土問題は政治的には最重要課題であり、それに応じた対応があろう。経済的にも軍事的にも存在感を増す隣の大国中国との政治的な関係は、とても難しい課題だ。

しかし、経済や政治、軍事面だけから隣の大国を見るのではなく、草の根レベルでの視点から中国と関係し、相互に信頼関係を少しでも構築していくことが民間レベルでの課題だろう。

戦後、日本のハンセン病療養所で入所者の詩の指導に熱心に取り組んだ詩人の大江満雄は、「ハンセン病がアジアをつなぐ」というアイデアを提唱したという。経済交流でもなく、スポーツでも文化でもなく、ネガティブな意味合いを持たされたハンセン病がアジアをつないでいくという、極めて逆説的なアイデアである。しかし、これが日中の若者を中心に現実のものとなり、動き始めている。

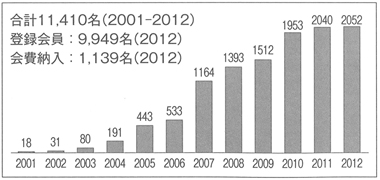

ワークキャンプとは、社会矛盾のある地域に一定期間泊まり込み、そこで道路舗装や家屋建設・修復などの労働を行うボランティア活動をいう。このワークキャンプが中国のハンセン病回復村で開始されたのが今から10年前。活動開始当初、中国の学生の姿はなかったが、徐々に中国の学生も参加し始め、現在、年間2,000人の若者がこの活動に参加している。その9割が中国の学生であり、延べ参加者数は1万人を超え、ワークキャンプの開催数も延べ500回以上となった。

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

『FlWC関東委員会中国キャンプ10周年』原田燎太郎発表資料『回顧・10年―ハンセン病がつなぐ中国と日本』より転載

この活動のコーディネートに当たるのが、中国のNGO「家―JIA」であり、中国で数々のメディアに取り上げられるほか、各種の賞も受賞している。日本でも、第1回「明日の象徴賞」(全日本病院協会・日本病院会・サノフィ株式会社、共催)を受賞した。草の根レベルでの地道な活動が評価された。

ワークキャンプは何をもたらしたか

中国には600か所に及ぶハンセン病回復村がある。そこは逃走防止のため、極めて交通アクセスの悪い所に立地する場合が多い。日本同様、中国でもハンセン病に対する差別は根強く、ハンセン病治癒後も社会復帰できなかった人びとが、今もひっそりと回復村に暮らしている。回復村周辺に暮らす人びともハンセン病に対する知識はほとんどなく、あったとしても、かつてのような「恐ろしい病」のイメージが強いという。

そこへ学生たちが定期的にやってくるようになった。ワークキャンプを開催するためである。

すでに述べたように、交通アクセスの悪い所に立地する回復村へは、公共の交通機関では行くことができない。そのため、バイタク(バイクのタクシー)を利用することになる。

「なんで、そんなところに行くんだ??」

バイタクのドライバーも当初は怪訝(けげん)に思った。

「ハンセン病の村があることは昔から知っていた。だが、実際、自分で行ってみたことはなかったな。学生がそこへ行きたい、っていった時は驚いたよ。何しに行くんだろうって不思議だった。大丈夫かな…っていう心配もあった。でも行ってみたら、学生たち、村の人と仲良くやってるみたいだったし、大丈夫なんだなって分かった。今も学生に呼ばれて回復村に行くと、村のじいさんらと一緒に茶も飲んでるよ」

ハンセン病問題にとっての課題は、医療面にとどまらず、差別と偏見の問題である。社会的関心の低いハンセン病に対する啓発活動はなかなか難しい。しかし、学生たちが、回復村の人たちと仲良く、楽しくやっていること、それ自体が期せずして、啓発につながっている様子がうかがえる。

活動がもたらす多様なものたち

ワークキャンプによって学生たちの往来が始まることで、回復村に暮らす人、ハンセン病回復者自身にも変化が見られた。

学生たちが村に来るようになってある村人は、恐る恐る学生に聞いた。

「お前、怖くないのか」

しかし学生が定期的に頻繁に村に通うようになると、そういったことを聞くことはなくなり、会話も変わっていった。

「おう、また来たか。勉強しっかりやってるか!?」

極めて些細な小さな変化にすぎないかもしれないが、ハンセン病に負わされたこれまでの過酷な差別を思い起こすと、この小さな変化こそが大切さだと分かる。

日本では、1995年の阪神・淡路大震災に多くボランティアが駆けつけたことから、その年が、ボランティア元年と言われる。一方中国では、四川大地震の起きた2008年が「市民社会元年」と期待されているようである。

それゆえ、中国でも単にボランティアというだけではそれほど珍しいものでもなくなった。しかし地方都市に行けばいくほど、外国人はいまだ珍しい存在だ。その外国人である日本の学生が、中国の学生と一緒にハンセン病回復村でボランティアを行なっている。そうなると、地方メディアにとってはニュースバリューとなる。日本同様、実名公表など難しい問題が残るのも確かだが、報道を通して、これまで考えていなかった問題の存在が認知され、そこから新たな支援の輪も広がっているという。

ケースとしてはそれほど多くはないが、中国の場合、ハンセン病回復者が子弟とともに暮らしていることもある。経済状況や差別など、その環境はけっしてやさしくはない。教育環境として考えても、回復村はとても狭い世界だ。そこに育った子弟たちが、ワークキャンプを通して学生と出会う。初めてみる広い世界。その出会いを通して回復村を出る若者もいるという。

コミュニティキャンプ

アメリカの政治哲学者のナンシー・フレイザーは、社会問題や社会運動を論じる中で、経済的な側面(財やサービスの分配の側面)と、文化的な側面(承認)の問題の双方を同時に考えることの重要性を指摘する。そうしないと、社会運動がもたらす予期しなかった結果を考慮できなくなるからだという。どういうことだろうか。

たとえば○○というハンディキャップをもっている人が、そのハンディキャップゆえに経済的に困窮している。それゆえ、その○○をもっている人を福祉給付の対象にする。それ自体はなんら間違ったことではない。しかし福祉給付、つまり経済的な側面だけみていると、そこから生まれる新たな差別の問題を見過ごしてしまう。卑近な例だが、給付の実態が知れ渡ると、「なんで○○だけもらえるんだ。○○は怠け者だ」といった議論を誘発しかねない。これはマイノリティ問題につきまとう課題だろう。

中国のハンセン病回復村での活動も、同じようなことが起こった。活動を開始して10年。「なんでハンセンの村でばっかりやるんだ」との声が周辺の村から上がるようになる。しかし、彼らの対応は、より現実的なものだった。

「じゃあ、そこでもやりましょう」

そういって始まったのが、ハンセン病回復村ワークキャンプではなく、コミュニティキャンプである。そのコミュニティキャンプが、そのコミュニティと回復村との交流につながっていくことが期待される。

WHO(世界保健機関)の基準で、公衆衛生上の問題としてハンセン病が制圧されていない国は、ブラジル1か国となった。そのブラジルも2015年を制圧目標年に掲げる。数千年の歴史を持つハンセン病は、ひっそりと終焉していくのだろうか。しかし、疾病としてハンセン病が制圧されえたとしても、ハンセン病に対する偏見や差別はどうだろうか。偏見や差別を残したままハンセン病という疾病が制圧されていくということは、ハンセン病がなくなったとしても、またハンセン病に対する差別と同じ構造で、別の新たな病が差別の対象となることを意味する。その構造を解体することが、私たちの大きな責任だろう。ハンセン病を通してつながった日中の学生らが、この構造を、笑顔で溶かしているように私には見える。この活動が、中国のみならず、大江の言うように他のアジア諸国にも広がっていくことが期待される。

(にしおゆうじ 日本財団学生ボランティアセンターセンター長)