「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2014年4月号

発達障害とは

吉田友子

はじめに

小中学校の通常学級に在籍する児童・生徒の6.5%、男子に限れば9.3%に、発達障害の可能性が示唆され(文部科学省、平成24年12月)、大学等に在籍する障害学生の障害種別構成比では発達障害(16.0%)が視覚障害(5.9%)や聴覚・言語障害(12.6%)を上回ることが報告されている(独立行政法人日本学生支援機構、平成25年3月)。発達障害に関する知識は、医療・教育・福祉に携わる専門家にとって必須のものとなりつつある。

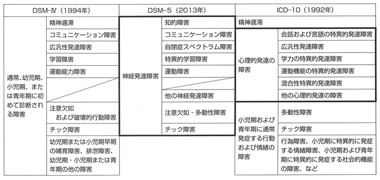

しかし、発達障害の定義やどの障害が発達障害と分類されるのかについて、医学はいまだ統一的な見解を得るに至っていない。精神科領域の2大診断分類体系である、WHOの国際疾病分類(The International Classification of Diseases;以下、ICD)と米国精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders;以下、DSM)のどちらにも発達障害Developmental Disordersという用語は存在せず、したがって発達障害の明確な定義もない。

本稿は「発達障害とは」という問いに関する現状を読者と共有することを目的としている。また、昨年改訂がなされたDSM-5の変更点についても言及する。

1 ICD-10の発達障害

ICD-10には「心理的発達の障害Disorders of psychological development」というグループ名があり、以下に示す心理的発達の障害の3つの特徴は、発達障害の定義として教科書等にしばしば引用される。

1.発症は乳幼児期あるいは小児期であること

2.中枢神経系の生物学的成熟に深く関係していること

3.精神障害の多くを特徴づけている寛解や再発がみられない、固定した経過であること

表1に示したとおり、心理的発達の障害は「会話および言語の特異的発達障害」「学力の特異的発達障害」「運動機能の特異的発達障害」「混合性特異的発達障害」「広汎性発達障害」「他の心理的発達の障害」で構成されており、「精神遅滞 mental retardation」や「多動性障害」は含まれていない。

2 DSM-5の発達障害

2013年刊行のDSM-5では「神経発達障害Neurodevelopmental Disorders」というグループ名が新たに提唱されている。神経発達障害は、DSM-Ⅳの「通常、幼児期、小児期、または青年期に初めて診断される障害」から、以下の障害群が抜き出されて構成されている(表1)。

*知的障害 (知的発達障害)

*コミュニケーション障害

*自閉症スペクトラム障害Autism Spectrum Disorder(以下、ASD)

*注意欠如・多動性障害AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder(以下、ADHD)

*特異的学習障害

*運動障害

*チック障害

*他の神経発達障害

DSM-5は神経発達障害を以下のように解説している。

1.発達期に起源をもつ病態群であり、この障害は通常発達期早期(多くは就学前)に顕在化する。

2.この障害は、個人としての機能・社会的な機能・学業あるいは職業機能に障害を生じるような、発達的欠如(developmental deficits)で特徴づけられる。

神経発達障害には、ICD-10心理的発達の障害の3番目の項目「寛解や再発がみられない、固定した経過であること」に相当する記載がなく、寛解例の存在するチック障害やADHDも神経発達障害に含められている。

3 わが国における発達障害

わが国では知的障害者福祉法(昭和35年4月施行)により知的障害が公的支援の対象として明記された。「知的障害を伴わない発達障害」に対しては、発達障害者支援法(平成17年4月施行)が「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠如多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」を発達障害と定義して公的支援に法的根拠を与えた。福祉や教育では、発達障害者支援法の条文をもって発達障害の定義とする立場がある(知的障害のみでは発達障害とみなさない立場)。医療では知的障害も発達障害と捉えることが一般的であり、福祉・教育と医療との行き違いの一因となっている。

4 DSM-5の変更点

1)注意欠如・多動性障害 (ADHD)

(1)遅れて診断される症例の存在

DSM-Ⅳでは「7歳より前」だった症状発現時期がDSM-5では「12歳より前」と変更された。自分で品物や情報を管理することが求められる小3~4以降に不注意が顕在化する症例は稀ではないので、不注意に関してはこの変更は納得できるものである。DSM-ⅣもDSM-5も、不注意と多動―衝動性のそれぞれについて9項目中6項目以上で診断する点に変更はない(症状記載もほぼ同一)が、DSM-5では17歳以上の場合には5項目以上で診断できることが付記された。

(2)ASDの診断併記が可能

DSM-ⅣではADHDとASDの症状が同時にみられた場合の診断はASDのみとする除外規定があった(ICD-10には現在もある)。この規定に従えば、診断確定のうえではASD症例のADHD症状は評価する必要がなく(ADHD症状はあってもなくても診断名はASDのみとなるため)、ASD症例の不注意症状の見逃しが危惧されていた。また、ADHDと診断されていた症例で、年齢があがって社会的要求が高くなってから社会性やコミュニケーションの問題が顕在化しASD診断基準に合致するようになった場合、これまではたとえADHD症状が継続していてもADHDからASDへの診断変更が必要だった(DSM-5ではADHDにASDの診断追加)。ASD除外規定がなくなったことで、こうした臨床上の不利益が回避された。

2)自閉症スペクトラム障害(ASD)

(1)障害名の変更

DSM-5では広汎性発達障害(Pervasive Developmental Disorders;以下、PDD)から自閉症スペクトラム障害(ASD)に障害名が変更され、ICDも第11版で同様の変更が予定されている。Pervasiveとは「すべての領域に浸透して」という意味で、特異的発達障害(学習障害)との対比としてDSM-Ⅲ(1980)で使用された。自閉症は特定領域に限定された能力不全なので、「広汎性」発達障害という不適切な命名が修正されたことはよろこばしい。

(2)下位分類の廃止

DSM-ⅣではPDDは自閉性障害、アスペルガー障害、レット障害、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害を括るグループ名と位置づけられ、これら5つの障害は明確に区分できることになっていた(ICD-10も同様の捉え方)。しかし、自閉症とアスペルガー症候群の境界は不明確で、症状の移行もあり、本質的特性に差異がないことを多くの臨床家・研究者が指摘してきた。DSM-5ではASDは幅広いひとつの障害とされた(スペクトラムは連続体の意味)。個々人の病態の特徴は、支援の必要性による3段階評価と、5領域のspecifier(規定・修飾するもの)による明確化が期待されている。5領域のspecifierとは、知的障害の有無、言語障害の有無(社会的コミュニケーション障害はあることを前提に、話し言葉があるかどうか、流暢な発話があるかどうか等)、既知の医学的・遺伝的状況や環境要因との関連、その他の神経発達的・精神科的・行動上の障害との関連、カタトニアの有無、である。

(3)症状項目の変更

DSM-Ⅳでは基本症状は、1.対人的相互反応における質的障害、2.コミュニケーションの質的障害、3.行動・興味・活動の限定された反復的で常同的な様式、の3領域に分けられていた。DSM-5では基本症状は、1.社会的コミュニケーションと対人相互交渉の障害がさまざまな文脈において持続的に認められること、2.行動・興味・活動の限定された反復的な様式、と2つにまとめられた。また「感覚刺激への過剰反応・低反応、あるいは感覚への異常な興味」が症状項目として明示されたことや、現在の症状だけでなく過去の症状でも評定してよいと明記されたことも、DSM-Ⅳとの相違点である。

(4)症状発現年齢

DSM-Ⅳの自閉性障害の規定では3歳までの症状発現が求められていたが、DSM-5では具体的な年齢の記載はなくなり「症状は発達期早期から存在しなくてはならない(しかし、社会的要求が能力を超えるまでは顕在化しない場合や、成長後には学習した方略によって症状が不顕在化する場合もありうる)」という記述になった。括弧内に付記されたような症例にはしばしば遭遇するし、子どもを取り巻く大人たちの感度(あるいは許容度)のために事例化が遅れる症例も存在するので、適切な変更と思われる。ただし、発達期に所見がみられなくても診断に躊躇(ちゅうちょ)は不要だと誤解して(発達歴の聴取を軽視して)、不適切な運用がなされないよう十分注意する必要がある。

(5)レット症候群の除外

レット症候群は進行性の神経疾患でPDDに分類されることは学術的にも臨床的にも不適切だったが、DSM-5ではASDから外れて鑑別診断の筆頭に挙げられている。

3)知的障害 (知的発達障害)

(1)名称の変更

DSM-5では精神遅滞から知的障害に名称が変更された。

(2)重症度分類の指標

知的障害の重症度は知的機能と適応機能の両面から判断する必要があるが、このことを大前提として、ICD-10では重症度の目安となるIQが示されておりDSM-Ⅳでも同様であった。しかしDSM-5では、重症度はIQではなく適応機能に基づいて評定されるという記載に変更され、重症度の目安としてのIQは示されなくなった。適応機能の評価には、欧米ではVineland適応行動尺度(第2版)が広く用いられているが、わが国では標準化された適応機能評価尺度は存在しない(日本語版VinelandII適応行動尺度の標準化作業が進行中)。ICD-11が重症度の目安をどのように示すのか、公開が望まれる。

おわりに

米国精神医学会は、今後DSMを第5.1版、第5.2版…と微修正していくことを明言し、表記もローマ数字からアラビア数字に変更した。発達障害に関するDSM-5の変更は大きく、また暫定的な版であるとの見方もあり、研究や統計の継続性を担保するためにDSM-Ⅳを引き続き使用している機関や研究者もいる。加えて、わが国では公式の診断分類はICDに準拠することが厚生労働省から求められている。DSMが改訂されたからといって右往左往する必要はない。ただし、必要なサービスが真に必要としている人たちに行き渡るためには、われわれ臨床家が診断分類を試用し適正化に向けて発言していく必要がある。WHOも2017年までにICD-11を刊行する予定で、専門家の意見を広く求めている。読者が臨床実感を国際的診断分類に反映させるためのアクションを起こすきっかけに本稿がなることを願っている。

(よしだゆうこ ペック研究所・よこはま発達クリニック)

(

(