「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2015年6月号

難病法を中心とした新たな難病対策の評価

佐藤久夫

はじめに

2014年5月の難病法の制定と児童福祉法の一部改正は、約40年間の難病対策の歴史の中で大きな前進と評価できる。予算事業から法定の負担事業となったことに伴って財政的基盤が確立され、都道府県の超過負担が軽減され、対象疾患が拡大されて制度の公平性・透明性が増し、福祉・雇用や国民理解促進などを含む総合的対策の方向が示されるなど、多くの前進面がある。

対象疾患の拡大という面では、1972年の難病対策要綱による難病対策の発足当時、医療費助成のための「治療研究事業」はスモン、ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリトマトーデスの4疾患(「調査研究事業」は8疾患)であった。その後、患者団体の強い要望を背景に徐々に拡大し、2001年には45疾患に、2009年には56疾患になったが、医学の進歩とともに難病の種類もそれ以上に増加し、不公平感も大きくなってきた。こうした中での難病法の成立であり、これにより医療費助成の対象疾患は2015年1月より110疾患、7月より306疾患とされる。

本稿ではこうした前進面を評価しつつ、問題点や今後の課題を整理してみたい。

医療費助成のあり方について

対象疾患の拡大がなされたとはいえ、いかにも中途半端な制度として継続されることになった。医療費助成はどうみても経済的負担の軽減という社会保障目的の制度であるが、旧来からの「研究協力謝金」という性格を維持した(研究目的を優先した)ように思われる。そこで情報収集のために医療費助成が必要なほど希少な難病として、人口の0.1%程度以下の難病のみを対象とすることとなった。同じように医療費に困っているのに、たまたま自分と同じ病気の患者数が多いために除外されても納得することは難しい。

このように経済的負担の軽減を目的とするなら、すべての難病患者を対象にするか、高額療養費制度をさらに改善して活用すべきであろう。

もう一つの疑問点は、「客観的な診断基準等の確立」の要件である。治療と研究と経済的負担の軽減は目的が異なる。したがって対象も本来は異なる。治療のためには対象となる疾患の確定が不可欠であろう。しかし研究のためには明確に診断された患者とともに、むしろその疾患が疑われる患者、あるいはAかBか診断がつきかねる患者についての情報も重要であろう。診断基準の確立は治療法の確立の前提であり、診断基準が確立されている難病だけでなく、確立されていない患者に関する情報も重要なのではないか。さらに負担軽減という目的を念頭に置けば、診断基準が確立されていない難病患者の方が治療の見通しが持てずに苦しい状況に置かれているともいえる。

また「医療受給者証」を都道府県から交付されるためには、難病指定医の証明による「重症度分類」の基準を満たす「重症」患者でなければならない。しかし、重症化の予防の研究のためには軽症患者の治療効果や経過に関する情報が必要であろう。

この分類基準は「日常生活または社会生活に支障がある者」とされる。300を超える難病について、何を重症とするか公平な基準があるとは思われず、実施後の検証の予定も示されていない。活動や参加の障害の評価に、社会福祉士や各種リハ専門職は活用せず、疾患と機能障害の専門職である医師のみに担当させるのは、1950年頃に時代が戻った感がある。関連専門職は活動や参加のプロであるはずなのに「遠慮」したのであろうか。

この医療費助成は、障害者総合支援法の自立支援医療制度をモデルとした。自立支援医療の制度は、自立支援訴訟の「基本合意」で国が低所得者無料を「当面の重要課題」として約束したにもかかわらず、依然として実現していないものである。難病法でもこれを反映したものとなっている。低所得で市町村民税を払えない人に、難病に伴う医療費を(減額されるとはいえ)長期にわたって負担させることが、社会的合意であるとは思われない。

総合支援法による支援について

日本の障害者福祉は1950年4月施行の身体障害者福祉法に始まるが、その制定過程では、法の対象となる障害者の範囲をどうするかが大きな議論となり、

この法の根本的な主旨から云えば、あらゆる原因によるあらゆる種類を有する者を対象とし、その障害の存する限り積極的にその更生を図ることは当然であり、単に感覚器障害や運動器障害の盲、ろう唖、肢体不自由ばかりでなく、精神病、精神薄弱、精神々経症、癩、結核、心臓病、腎臓病、中風、脚気等その疾病が何であれ、その障害を現に存するものをこの法の対象とすべきことが極力主張されたのである。

とされる。法制化を指導したアメリカがそうであったという。

しかし1.予算の制約、2.判定のしやすさ・信頼性、3.諸外国の経験(狭く出発し徐々に広げてきた)から、まずは目、耳、手足の障害に限定して出発(制定)した1)。

その後の65年間は、この初心を忘れ、シブシブと対象を拡大してきた歴史であった。今回の「難病等」への拡大は、この歴史の中で大きな出来事ではあるが、依然として機能障害や疾患の種類と程度で支援対象を絞る「医学モデル」の枠から出てはいない。

障害者総合支援法の対象となる(障害者手帳がなくても申請できる)難病は、難病法による指定難病の拡大を踏まえて、2013年4月から130疾患が指定され、2015年1月より151疾患となり、同年7月より332疾患となる予定とされている。

しかしながら、この332疾患に至る経過が明確ではない。基準は、指定難病の基準から、0.1%要件がはずされ、発病機構不明の要件もはずされ、1.治療方法未確立、2.要長期療養、3.一定の診断基準の確立の3点とされているが、5000から7000種といわれる2)難病の中で、この基準でどの疾患をどう判定した結果なのか示されていないように思われる。

指定難病の第二次分については615種類の難病ごとに詳しい判断が示されている。この中から0.1%程度以下という要件を満たさなかったために27疾患が指定難病からはずされたと説明され、これは332疾患のうち、障害福祉サービス独自の対象疾患が27疾患であることと一致する。しかし、615疾患の中から発病機構不明という要件を満たさなかったために指定難病から除外された139疾患は障害福祉サービスの対象となるはずである。

大きな問題は「一定の診断基準の確立」という要件である。診断されるまで大変なのが難病の特徴である。医療費助成の場合以上に柔軟にすべきであり、難病が強く疑われる場合には対象とすべきであろう。金銭給付と異なり不正は起こりにくい。介護保険は疾患名の限定なく運営されている。障害支援区分認定もある。

すでに障害福祉サービスを利用している難病患者の動向

2013年4月から130種類の難病患者は、障害者手帳がなくても障害者総合支援法の利用申請ができることとなり、2015年1月からはさらに21増えて151種類となった。厚生労働省(平成27年3月6日「障害保健福祉関係主管課長会議」資料)によれば、2014年10月の同法の「障害福祉サービス」利用者数は1080人で、1年半で徐々に増えてきた。日常生活用具などの地域生活支援事業の利用状況は不明である。

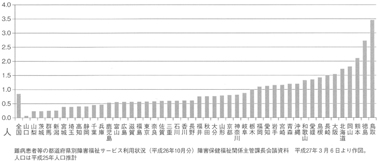

この1080人について都道府県別にみると、大阪137人、北海道94人、愛知84人、東京76人、神奈川74などが多く、一方、山口1人、山梨2人、高知3人などほとんどいない県もある。比較のために人口10万人あたり利用者数を見たのが図1で、最大で50倍ほどの開きが見られた。

図1 障害福祉サービスを利用する「難病等」障害者(人口10万人に対する人数(2014年10月))

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

一般的には、これら130の難病の出現率や支援ニーズが都道府県で大きく異なることは考えられない。最大は鳥取の人口10万対3.46人、ついで徳島2.73人であるが、実人数は鳥取20人、徳島21人とさほど多くはない。これら人口が比較的少ない県で、患者団体の働きかけ、難病相談・支援センターの助言、医療機関からの薦(すす)め、県の周知活動など、何らかの活発な取り組みがあったのではないかと考えられる。

逆に言えば、大きな格差があるということは、まだまだ多くの患者がニーズを持ちながら障害福祉サービスの利用に至っていないということである。鳥取の数値を全国の人口に当てはめると、「難病等利用者」は約4400人(現在の約4倍)となる。しかも鳥取が現在の20人の利用で終わるとは思われず、その数倍、数十倍になることもあり得る。

難病患者に必要な支援を提供するには多くの課題がある。

第一に、前記の格差の要因を明らかにし、その教訓を活用する必要がある。すぐにも明らかにできるのは、各都道府県の中で特定の市町村に利用が集中しているかどうかで、特異な自治体があればその関係者に事情を聞く必要があろう。

第二に、現在活用している千人余りの難病患者について、どのようなニーズに対してどのようなサービスが提供され、その結果、生活状況にどのような変化が生まれたのかを調査し、障害福祉サービスの効果を難病患者や関係機関に広報すべきである。特に、マスコミ関係には具体的な個別事例を含めた情報を紹介し、患者自身も(プライバシーを確保しつつ)どのようなサービスがどう役立つのか、(またさらにどのような改善が必要なのか)、積極的に発言してほしいと思う。

第三に、障害福祉サービスのあり方を見直し、慢性疾患のある障害者のニーズに対応したものに改善してゆくことが求められる。わが国の障害者福祉は、身体障害者と知的障害者を中心に発展してきたこともあって、精神障害者には使いにくい面があると指摘されてきた。たとえば、通所の場は平日は毎日数時間利用するのが標準とされ、グループホームでは少人数の規模であっても集団生活の負担がある。「居場所」とか「待機」などの支援は支援と見なされない傾向がある。既存の障害福祉サービスメニューを難病患者の状況に応じて柔軟に利用できるようにするとともに、新しい支援メニューの開発も必要であろう。

第四に、「疾患指定」から「慢性疾患に伴う支援ニーズ評価」への転換を目指し、そのための体制整備のあり方を検討すべきである。

障害者権利条約は「病気と障害」をどう見るか―EUの新判決

2人のデンマーク人が病気休職後、フルタイムでの仕事ができないことを理由として解雇された。一人は腰痛、もう一人はむち打ち症だった。これはEUの2000年の雇用均等指令における障害を理由とした差別であるとして、2人を代理して労組がEU公正裁判所(CJEU)に訴えた3)。

以前、同様な訴えが出されたときの2006年判決では、雇用均等指令では病気sicknessと障害disabilityという言葉が注意深く使い分けられており、両者の意味は同じものとしては扱えないこと、障害は、特に身体的、精神的または心理的な機能障害の結果としての制約で、かつ職業生活への参加を妨げる制約のことであるが、病気はそのような制約を伴うものではないので障害の定義に当てはまらない、としていた。

2013年、前記2人の訴えに関する判決が下された。それはEUが2010年に障害者権利条約に加盟して以降の初めての、雇用均等指令における障害者の定義に関する判決として注目された。その要点は、条約加盟後は下位の法令は条約に則して解釈されるべきであり、障害者権利条約の障害の概念では病気に伴う制限は障害と理解すべきである、したがってこの解雇は障害者差別にあたり、パートタイムに変更するなど合理的配慮が提供されるべきである、というものである。

より詳しく紹介すると、この判決では、「雇用均等指令における障害の概念には、治癒できる疾患もできない疾患も含めて、医学的に診断された次のような疾患によるものが含まれる。それは、特に身体的、精神的、心理的機能障害によって生まれる長期にわたる制限を伴う疾患の場合であり、その機能障害が多様な障壁との関わりによって他の労働者と平等に職業生活に完全で効果的に参加することを妨げる可能性のあるものである場合である。」と述べている。

2001年のICF(国際生活機能分類)で、一般に病気の症状は機能障害であるとの整理が示されていたにもかかわらず、EUですらその理解を実体化するには、障害者権利条約の影響を必要としたとは驚きである。日本でもこの条約に伴って福祉、雇用、差別禁止、年金などいろいろな分野で慢性疾患に伴う障害の理解が進んでゆくことが期待される。

おわりに

難病法は基本理念(第2条)に、難病患者の他の人々との共生を掲げた。ここには一般的な共生の意味、つまり性別、国籍、宗教、障害の有無などの異なる属性の人々が共に生きるという意味には納まりきらない共生の意味が含まれているように思われる。それは、難病法の基礎となった難病対策委員会「難病対策の改革について(提言)」(2013年)の「おわりに」で触れられている「難病は、生物としての多様性をもつ人類にとっての必然」との指摘で気づかされる。

難病対策は今後、福祉、雇用、差別禁止、所得保障、理解促進などの分野の取り組みを本格的に進めることになる。法律の整備のみならず、自治体の障害者計画の中での位置づけも重要であり、そのためにも障害者基本法に基づく地方の合議機関への難病当事者の参加を広げる必要がある。

(さとうひさお 日本社会事業大学特任教授)

【脚注】

1)厚生省社会局長通牒「身体障害の範囲:身体障害者福祉法別表解説」1950年7月26日、(「社会事業」Vol.33、昭和25年11月号、P51-52)

2)上出杏里ら「難病と社会」、リハビリテーション研究、No161、2014年12月、P3-8

3)European Law Blog, April 12 2013, New decision on Disability Discrimination from the CJEU