「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2017年3月号

失語症とリハビリテーション

江藤文夫

1 はじめに

失語症とは、大脳が損傷されたために、一度は正常に獲得された言語機能が失われることとされる。その言語機能の基本は、話をすることと話された言葉を聞いて理解することである。日常生活では、誰にでもあって当然のような言語ではあるが、言語が自然科学の対象とされるようになったのは19世紀後半のことで、未(いま)だ不明な課題が少なくない。群れとして集団で生活する時に自分の意思を表明し、他者の意図を理解することが仲間連中、あるいは社会の円滑な営みに役立つ。この集団の意思疎通のための道具が言語と呼ばれる記号(符号)である。意思疎通の道具として手話の歴史は古く、19世紀には言語として位置づけられていたが、言語学的研究対象とされるようになったのは近年のことである。

西欧において科学(サイエンス)を発達させた原動力として想定される創造主の事跡の記録において、「はじめに言葉(ロゴス)ありき」が登場する。ヘブライ語、ギリシア語、ラテン語など言語の種別は多種多彩で、こうした概念を日本語で表記することでさえ簡単なものではないことに気づかされる。

言語は、大脳の発達した人類が獲得した高次脳機能の代表である。その障害を日本語では高次脳機能障害と呼ぶが、失語症が古くから広く知られていたことから、行政的、制度的には除外されてきた。この高次脳機能障害は失語を含めて脳、特に大脳の損傷により生じたものが対象とされ、脳卒中、頭部外傷、脳炎などにより生じたものに適用されるが、乳幼児期からの発達障害や老化と関連の深い変性に伴う失語類縁の言語障害は除外されがちである。

2 失語症の病態と脳の働き

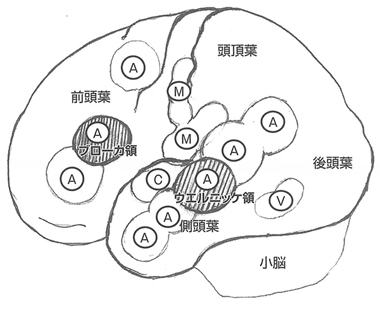

失語症の病態に関して大脳の特定の部位の役割が重視されるようになったのは19世紀の後半のことで、ブローカが示唆した大脳左半球前頭葉とウェルニッケが示唆した同じく側頭葉の領域が言語機能とかかわりが大きい(図1)。前者は言葉を話すことに関する運動性言語中枢、後者は言葉を聴いて理解することに関する聴覚性言語中枢と呼ばれる。こうして言語機能に関しては左大脳半球の役割が重要であることが明らかになったが、個人差もある。利き手との関連では、右利き者の約98%、左利き者の約70%が左大脳半球損傷で失語症を生じる。

図1 言語に関する左大脳の機能局在

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

Aは言語機能と高度に関与する領域、Mは言葉の発語運動に関与する領域、Cは会話を受容理解する領域、Vは書かれた言葉理解に関与する領域(文献4を参考に作図)

研究の発展に伴い、大脳皮質(大脳表層部で、神経細胞が分布)に言語機能のさまざまな要素が分担され、機能局在と呼ばれる部位が明らかにされてきた。こうした大脳皮質は皮質下の神経連絡によって言語関連皮質ネットワークを形成し、脳全体の働きとして言語機能を担っている。20世紀後半から、脳の構造や機能を検査して画像として表出する技術が発達して、大脳の機能局在が図解されるようになった。図1は、そうした図解の例に基づき、言語機能と直接的にかかわる脳の皮質部分が広範囲に分布することを示している。話をする時には話す内容を考えて作文し、考え事をする時にも言葉が利用されるが、考える機能は言語機能と一体ではない。気分も会話に影響する。

話をする時は声帯や呼気の調整と口や顔面の運動が重要で前頭葉の運動領域が働き、文章を読む時はまず後頭葉の視覚領域で情報を受容し、形態を識別し、その符号の意味を理解する頭頂葉や側頭葉とのネットワークが働く。文章を書く時は言語機能と手指の運動機能が重要であり、右手が麻痺していると左手で書くためには右半球に言語ネットワークの信号が伝達される必要がある。

3 失語症のさまざまな症状

失語症がもたらす日常生活場面での困難を理解するためには、言語のさまざまな症状を区別することが役に立つ。

(1)言葉を話すことの障害

発語が完全に消失した状態は無言症である。脳卒中による失語症の急性期にみられることがあるが、画像診断で特異的病変を欠く機能性障害として出現することもあり、この場合は失語症には含めない。

構音障害は、言語音が歪んだり置き換えられたりして正しくない症状で、運動麻痺による場合と、症状が一貫性なく生じる場合がある。後者はブローカ失語(運動失語)の部分症状として認められることが多い。

失名詞(辞)は、意図した単語を適切に使用できない状態で、失語症のもっとも基本的な症状である。脳に想定される語彙のファイルから言いたい言葉を選び出せない(喚語困難)場合には、提示された物品の名前は言えないが、その物の名を言われると正しく指さすことができ、単語の理解はできる(語選択性失名詞)。会話では「あの、あれ」といった指示代名詞が目立つ。単語の意味が失われた場合には、提示された物品の名前が言えないだけでなく、物の名を言われても選び出すことができない(意味性失名詞)。言うべき言葉は理解していても発語できない場合もある(語産生失名詞)。

錯語は、言葉を発することができるが、音節、語、句が間違って発せられる場合である。語中の特定の音が誤った音に置き換えられたり、配列が誤ったりする音韻性錯語、及び他の語への置き換えによる語性錯語がある。意味の分からない語や句、錯語、同じ語句の繰り返しなどを比較的よどみなく発する場合はジャルゴンと呼ばれる。

復唱の障害は、検査者が読み上げた文章(語数を次第に増やして)を正確に復唱できるかにより判定される。脳の損傷部位の推定に有用であるが、記憶障害や注意障害でも復唱は困難となる。

(2)聴覚的な言語理解の障害

話し言葉を耳で聴いて理解することが困難な場合である。失語症の基本的症状であり、程度はさまざまだが、すべての失語症者で認められる。言語音の特徴から他の音と区別して脳で認知するプロセスが障害されて語音の認知が困難な場合がある。言語音として認知できても、その言葉の意味とつながらない場合があり、復唱はできるのに、その語句を理解できない症状がみられる。

(3)書字の障害

自発的に文字や意味のある文章を書くことができない失書では、書字において、基礎的な言語の誤り、文章で誤った語の置き換え、文字の想起困難などが認められる。失語症で失書を伴うが、写字(文字や文章の書き写し)は良好な場合がある。

(4)読字の障害

書かれた文章を読むことが障害されている失読では、音読と読解で障害に差が認められることがある。日本語では、仮名と漢字の音読及び読解に差が認められる場合がある。アルファベット文字のつづりで単語を表記する言語とは異なり、漢字には表意文字の特徴が残存する。さらに日本語では2種類の仮名文字が併用されることで、脳損傷時の書字と読字の障害における日本人の特異性の有無に注目される。しかし、失語症に伴う失読ではその差の法則性は明らかでない。

(5)失語症の病型分類

日本語の特性についても未解決の課題は多いが、英語、フランス語、イタリア語などと並んで手話も言語であるというのは意思疎通の手段として同様の体系を持つと想定されるからである。しかし、手話(サイン・ラングエッジ)は後頭葉の視覚野で初期情報を処理してから言語関連ネットワークで処理される。さらに日本における手話標準化は進行中であり、国際交流では国別手話ごとに通訳を必要とする。言語と関連の深い脳の領域の研究は急拡大しているが、未だ完全な理解には程遠い。

脳損傷による言語の障害は単一の過程ではなく、失語症は言語のさまざまな構成要素が部分的に損傷されて発現した失語症候群と呼ぶべきもので、言語における利き手との関係、性差、生育発達過程での教育歴を含めた環境の関与など、解明を要する課題は少なくない。したがって、ブローカやウェルニッケらが検出した言語中枢の発想を出発点に整理されてきた古典的な失語症の病型分類には異論もあり、明確に分類しきれるものではない。しかし、日常診療場面では治療計画の立案や経験的な予後推定のために病型分類が行われている。

病型は、およそ脳の損傷部位に対応してブローカ失語(運動失語)、ウェルニッケ失語(感覚失語)、全失語などに分類される(表1)。また、皮質下失語という診断名もよく用いられる。大脳の皮質下には視床、被殻、尾状核などと呼ばれ、神経細胞が密集していて、各種情報信号の中継と調整に関与する部位がある。したがって皮質下損傷でも皮質領域との関連で類似した病型を呈することがある。

表1 失語症の病型分類と特徴

| 病型\特徴 | 自発語 | 言語理解 | 呼称 | 復唱 | 発話の流暢性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 全失語 | 欠如~特定の数語 | 欠如~著しく低下 | 著しく不良 | 自発語同様 | 非流暢 |

| ブローカ失語 | 乏しい、電文調、構音障害 | かなり良好 | 不良、錯語 | 自発語同様 | 非流暢 |

| ウェルニッケ失語 | 良好~、錯語、ジャルゴン | 聴理解の重度障害 | 不良、錯語 | 重度障害 | 流暢 |

| 伝導失語 | とぎれとぎれ、錯語混入 | かなり良好 | 軽度障害 | 重度障害 | 流暢 |

| 超皮質性運動失語 | 極端に減少 | かなり良好 | 不良 | 良好 | 非流暢 |

| 超皮質性感覚失語 | 良好~、錯語、ジャルゴン | 聴理解の重度障害 | 不良、錯語 | 良好 | 流暢 |

| 言語野孤立症候群 | 極端に減少 | 聴理解の重度障害 | 不良、錯語 | 良好 | 非流暢 |

| 失名詞失語 | 喚語困難、文法的には良好 | 聴理解は良好 | 著しく不良 | 良好 | 流暢 |

交叉性失語という診断は稀(まれ)であるが、右利き者が右半球病変のみで失語症を呈する場合に診断される。

4 治療とリハビリテーション

(1)治療的取り組みの歴史

失語症が治療の対象とされるようになったのは20世紀半ば以降のことである。失語を生じる脳疾患に関しては腫瘍であれば摘出が思いつかれるが、神経細胞の特性は悲観的に信じられていたことから、心理学的考察の素材としてもっぱら観察、評価の対象であった。しかし、世界大戦で大量に脳外傷後遺症が生み出され、特に傷病兵に対しては社会復帰、社会参加のために社会的関心が高まり、リハビリテーションという新しい医療分野の誕生とともに、言語機能を中心に高次脳機能障害に対しても多面的取り組みがなされるようになった。

失語症者は脳損傷との関連で手足の運動障害を伴っていることが多く、失行、失認、遂行機能障害、記憶障害、注意障害などを伴う場合もある。また、話をするための口唇、歯列、舌、口腔、声帯、顔面筋は食事での摂食嚥下にもかかわる。したがって、日常生活の側面から言語機能と嚥下機能との関連にも注目されるようになった。治療とリハビリテーションを計画するためには、初めに障害となる問題を明らかにするために言語だけではなく、詳細な評価が必要である。

(2)薬物療法の可能性

医学的な治療についても関心は持続している。脳機能は、複数の機能系のネットワークにより表出され、そのネットワークはノルアドレナリン、ドパミン、アセチルコリン、セロトニン、ヒスタミン、グルタミン酸、γ‐アミノ酪酸などの多数の神経伝達物質が作用する異なる機能系の複合からなる。そこで、神経伝達に係(かか)わる薬剤に言語機能を改善させる効果が期待される。ドパミン系の賦活でブローカ失語に、アセチルコリン系の賦活でウェルニッケ失語に、セロトニン系の賦活で呼称に改善がみられたとする報告もあるが、未だ確実な有用薬剤は開発されていない。言語は精神・心理領域の機能であり、うつ病、統合失調症、認知症など精神領域の治療薬の開発とともに、将来は補助療法として薬物療法が併用されることが予想される。

(3)失語症の検査と評価

失語症の有無を確認するスクリーニング検査から、病型の鑑別、日常生活や職業・学業での可能性と課題の抽出、訓練や各種支援の効果検出まで、非常に多くの検査法や評価法が利用されている。

代表的な失語症検査法としては、標準失語症検査(SLTA)、老研版失語症鑑別検査、日本語版の西部失語症検査(WAB)、トークンテスト、実用コミュニケーション検査(CADL)、失語症構文検査、失語症語彙検査、重度失語症検査などがあり、中ではSLTAとWABが広く用いられている。

SLTAは聴覚的理解、漢字読解、仮名読解、復唱、自発話(呼称、動作説明、漫画説明)、漢字音読、仮名音読、自発書字、書き取り、など言語の要素的課題について6段階に評価することで、言語訓練の重点領域を明らかに示し、訓練効果の判定にも役立つ。

WABは自発話の内容と流暢性評価、はい・いいえ式応答、復唱、呼称、動物名の想起、文章完成、文字による命令、文字の弁別、漢字の構造の認知、書字表現、書き取り、写字など言語領域に加え、構成行為、視空間認知、行為及び計算など関連する高次脳機能の項目が含まれる。結果は点数化され、失語症の病型の分類や全般的な重症度を示すことができる。

CADL(実用コミュニケーション能力検査)は失語症者が日常生活の中で、すなわち実際の生活用品を用いた検査者とのやり取りを通じて、情報伝達の実用性を判定する。

(4)言語聴覚療法

失語症者の機能訓練としては、20世紀半ばから刺激・促通法が体系化され、部分的にも訓練効果が認められたことから、まずは残存能力を刺激で引き出し、強化を図る方法、次いで失われた機能を補完する学習訓練などが試行錯誤を繰り返し体系化され、医療の領域で言語評価と訓練の専門職が発達した。

新しい領域の日本の専門職資格は制度的に国家に依存しているので、ユニークな歴史をたどってきた。ようやく1997年に言語聴覚士法が制定されると、診療報酬として政策的に利益誘導がなされ、急速に国家資格を有する言語聴覚士(ST)が増加した。前述したように、口唇や舌などの言語器官は食事のための嚥下器官でもあり、欧米に倣ってSTが嚥下の評価と訓練にかかわるようになった。

失語症に嚥下障害を合併することは多く、特に失語症の主要疾患である脳卒中の急性期には両者は併存することが目立ち、嚥下訓練が同時に言語機能の改善を促通することがある。嚥下機能の障害は栄養管理の面から病初期から対応を要する。したがって、総合的な視点でのリハビリテーションは失語症原因疾患の発病初期から開始することが原則である。たとえば脳卒中では入院当日から、あるいは発症後1週間以内にリハビリテーションの医師がかかわり、必要に応じてSTの介入が指示される。

失語症者のために刺激・促通法として確立された訓練では、刺激として聴覚的刺激、視覚的刺激、その他感覚刺激などの中から、失語症者の訓練意欲が高い聴覚を通しての言語刺激を与え、何らかの反応を失語症者から引き出す。刺激を反復し、時には視覚、触覚、嗅覚といった感覚刺激を併用する。復唱、音読、発話、書字といった反応を引き出し、適切であればほめる。誤りであれば矯正することは避け、新しい目標語を設定し、言語刺激を与える。失語症者の反応は、音声言語に限らず、指差しやジェスチャーなど、残存する能力を引き出し、反復強化する。こうした訓練法は重度な失語症者を対象に発展してきた。

STによる訓練は評価に基づき、重症度に応じてプログラムが作成される。基本的には発声(呼吸法を含め)、発話(挨拶したり自己紹介したり言葉を発する)、復唱、音読、聴理解(聴いて理解する)、呼称(書かれた絵や実物の名前を言う)、読解、書字、身振りと表情での意思疎通、などを組み合わせて訓練される。

(5)社会参加の促進

見えない障害として失語症があると、社会活動に必要な的確な意思疎通が困難となることで、参加が制約されがちになる。したがって、直接的な言語訓練とともに失語症者への環境面からの配慮が必要である。環境には、接する人々の態度も含まれる。入院中であれば、接する病棟スタッフ、あるいは見舞いの家族や友人が心掛けるべきこととして、「短い言葉でゆっくり話す」「はい・いいえで答えられる質問」「ジェスチャーを使う」「書いた文字や絵を利用する」「失語症者の間違いを細かく訂正しない」「話題を頻繁に変えない」などに留意する。

社会参加の拡大のためには、後述されるような意思疎通のための便利グッズの紹介と使用法の指導、有用な社会的サービスの充実など失語症者支援の取り組みに期待される。

5 おわりに

失語症は高次脳機能障害の代表であり、病態の解明と説明も未だに容易ではない。失語症者の治療とリハビリテーションでは、その症状と障害についての理解に基づいて計画されることから、現在までの知見に基づき、失語症の病態と症状について整理し、言語聴覚療法の現況について概説した。片麻痺など手足の運動障害や、関連する高次脳機能障害を合併することも多く、その日常活動の自立と社会参加の拡大を目標に総合的な処遇が求められる。

(えとうふみお 国立障害者リハビリテーションセンター顧問)

【参考文献】

1)江藤文夫:脳卒中のリハビリテーション―基礎から実際まで―、第2版、新興医学出版社、1990

2)Strub RL & Black FW(著)、江藤文夫(訳):高次脳機能検査法―失行・失認・失語の本態と診断―、原著第4版、医歯薬出版社、2005

3)江藤文夫、他篇:臨床リハ別冊/高次脳機能障害のリハビリテーションVer.2、医歯薬出版、2004

4)Fedorenko E, Varley R: Language and thought are not the same thing: evidences from neuroimaging and neurological patients. Annals of the NYAS, Vol. 1369: 132-153, 2016