-第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)-

2 実態調査概要

実態調査を概観して

第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査顧問

倉田 康路(西九州大学社会福祉学部助教授)

(1)はじめに

第6回全国盲老人ホーム実態調査の実施に向けて、これまで同様に実態調査研究委員会(青木祐心委員長・熊本めぐみの園)を組識し、前回(第5回)の調査で指摘された全国の盲老人ホーム職員の方からの意見を参考にして調査票(項目)の検討を行った。そこで確認されたこととして、①入所者の実態を過去の実態と比較し、その変化をみるうえで原則としては前回の調査内容とはぼ同じようなものとすること、②盲老人ホーム入所者のADLをより細かく把握すること、③視覚障害という障害の特徴がうかがわれるようにすること、④一般の養護老人ホームとの比較において盲老人ホームの特徴が示されるようにすることなどをあげることができる。

そこで今回の調査においては、その多くは前回までの調査内容(項目)を含んでおり、加えて、新たな試みとして盲老人のより正確なADLやそれに伴う介護を把握するために盲老人専用のADLスケール(全盲老連作成)を用いての調査内容を取り入れた。 また、結果の分析において、前回までのような全体集計や性別による比較のほかに失明者、弱視者、晴限者の視覚障害程度別に分類しての比較、年齢やADL別に分類しての比較検討を行い、多面的な検討をこころがけることにした。

ここでは今回の調査の結果を概観してみることにしたい。

(2)主な調査結果

主な結果について、①前回の調査との比較という視点から、②視覚障害の程度別にみる比較という視点から、③一般養護老人ホーム 入所者との比較という視点からの3つの視点から整理してみてみたい。

1.前回の調査結果との比較において

前回の調査と比較して、特に変化のあったもののみについて取り上げてみてみたい。

(1)年齢の高年齢化

過去5回を含めて確実に入所者の高年齢化がすすんでいることがわかる。60歳代で前回25.0%、今回21.4%、70歳代で前回42.6%、今回41.4%、80歳代で前回26.5%、今回30.4%、80歳代で前回3.3%、今回4.9%など70歳代以下の割合が低くなり、逆に80歳代以上の割合が高くなっている。

(2)居室の入所者数で「個室」が増加

居室の入所者数で「個室」が前回の14.3%から今回23.1%に増加し、逆に「2人」が前回の65.2%から今回59.2%にやや減少している。ただし、「3人」および「4人以上」ではあまり変化はみられない。

(3)ADL(日常生活動作能力)の低下

「移動・歩行」(動作能力)において、前回の調査で「自立(器具を使用し自分で歩ける)」が約9割(88.7%)であったのに対して、今回は約7割(73.6%)と2割近く減少し、反対に「中度(手や肩を貸せば歩ける)」で前回7.8%であったものが今回20.1%と3倍近くに増えている。

また、「入浴」(動作能力)においても、「自立(自分で入浴ができ、洗える)」が前回64.5%であったのに対して今回は48.3%と2割近く減少し、反対に「中度(洗うときだけ・浴槽の出入りに要介助)」が前回の29.4%から今回34.4%に増加している。

「着脱衣」(動作能力)においては、前回の調査で「自立(自分でできる)」が約9割(87.2%)であったのに対して、今回は約1割減の約8割(81.3%)、反対に「中度(手をかせばできる)」で前回9.0%であったが今回12.3%とやや増えている。

(4)日常生活自立度(寝たきり度)の低下

前回から調査を実施している「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(厚生省)において、最もランクの高い(自立)拉置にある「ランクJ-1(交通機関を利用して外出)」に該当する割合が前回の18.1%から今回9.5%に半減し、準寝たきりに位置する「ランクA-1(介助により外出・日中はベッドから離れて生活)」に該当する割合が前回の37.5%から今回44.1%に増加している。

(5)食事に要する時間の長時間化

1回の食事に要する時間について、前回では「30分未満」が全体の約9割(88.9%)を占めていたのに対して、今回は同時間で約2割減の約7割(71.8%)となり、「30分から60分」が前回の約1割(10.6%)から今回約3割(26.2%)に倍増している。

(6)食事介護の重介護化

食事の際の移動介助において、前回で「介助しなかった」が約7割(67.3%)であったものが今回約5割(48.0%)と約2割減少し、反対に「見守り・声掛けをした」で、前回20.5%が今回30.1%、「常に手をかした」で前回6.3%から今回11.5%と増加している。

食事準備の際の介助(手洗い、エプロンなどの準備)においても、「介助しなかった・必要なかった」が前回74.2%であったものが、今回は51.5%に減少し、反対に「一部介助をした」で前回7.6%であったものが今回18.4%に倍増し、同じく「全面介助をした」でも前回3.7%から今回7.1%と増加している。

さらに、食べる動作への介助においても、「介助しなかった・必要なかった」が前回約8割(75.5%)であったものが、今回は約6割(59.4%)に減少し、反対に「見守り・声掛けをした」が前回17.6%から今回29.4%と2倍近く増加している。

(7)入浴介護の重介護化

入浴への動機づけにおいて、「呼び掛けはしなかった」の割合は前回で44.0%であったものが今回36.5%に減少し、反対に「一度呼び掛けをした」「二度以上呼び掛けをした」「呼び掛けだけではなくいろいろ工夫した」の介助を要する各項目でそれぞれに増加している。

(8)排泄介護の重介護化

排泄介護に関して、「排泄にかかわる介助の回数」において、「介助しなかった・必要なかった」の割合が前回で約9割(89.9%)であったものが今回は約1割減の約8割(82.7%)に減少し、反対に「1~6回」が前回は5.5%だったものが今回は11.4%に倍増している。

(9)介護者(寮母)による介護度の評価も重介護化

日常、入所者を介護している寮母など介護者により入所者の介護度を評価してもらう項目(介護者回答)において、「ほとんど介護を必要としない」で前回が40.5%であったものが今回は1割減の30.6%、逆に「通常、並みの量の介護を必要とする」で前回15.2%、今回22.8%、「通常かなりの量の介護を必要とする」で前回8.3%、今回11.3%い増加している。

(10)介護ニーズの充足化やや低下

介護者(寮母)が行っている介護によって、入所者の介護ニーズに充たされているかについて問ち設問(介護者回答)において、「十分に充たされている」との回答は前回23.8%であったものが今回は16.2%に減少し、逆に「あまり充たされていない」との回答の前回13.1%であったものが今回19.1%に増加している。

2.視覚障害の程度別にみる比較において

視覚障害の程度別(失明者、弱視者、晴眼者)に差がみられる主な項目については、主に介護度に関するものが中心となった。なかでも、「食事に関する介護」「入浴に関する介護」およびこれらを含めての「介護者による介護度の評価」などの項目において3者間に差がうかがわれるものとなっている。

また、入所者の意識に関する項目において、「生活に対する満足度」「視覚障害者と晴眼者との生活のわだかまり」「以前の生活と現在の生活への評価」などで3者間にやや差がみられるものとなっている。

(1)食事に関する介護

同場面に関して設定される設問としての「食事の際の移動の介助」「食事準備(手洗い、おしぼり、エプロン)の介助」「食べる動作への介助」のいずれも、①失明者、②弱視者、③晴眼者の順で要介護度が高くなっており、特に「食事の際の移動の介助」では、失明者と晴眼者との間の差は顕著となっている(「食事の際の移動の介助」の設問において、たとえば「介助しなかった」で、失明者42.6%に対して晴眼者は約2倍の75.4%、「見守り・声かけをした」で失明者30.1%に対して晴眼者は約3分の1の13.0%となっている)。

このような失明者、弱視者への介護を伴ったうえでの結果としての「食事に要する時間」では、3者ともに「30分未満」に7割前後などほぼ同じ時間を要するものとなっている。

(2)入浴に関する介護

同場面に関して設定される設問においてもその多くで3者間に差がみられる結果となっている。「入浴への動機づけ」「浴室への移動の介助」「浴槽の出入りなどの介助」「湯から出た後の介助」の各項目で、①失明者、②弱視者、③晴眼者の順で要介護度が高くなっている。

「入浴への動機づけ」での介護度として「一度呼びかけをした」程度が、失明者で約5割(48.3%)を占め、弱視者で約4割(42.5%)、時限者で約3割(30.4%)と減少する。また、「浴室への移動の介助」(歩行により移動可能者のみ)で「介助しなかった・必要なかった」者の割合で晴眼者は約6割(62.1%)であるのに対して弱視者は約5割(50.7%)、失明者では晴眼者のおよそ2分の1である約3割(31.6%)に減少し、逆に「歩き始め・歩行に手を貸した」程度の介護度に失明者で約3割(29.5%)、弱視者で約2割(18.6%)、晴眼者では失明者のおよそ2分の1の15.2%となっている。

なお、「洗いの介助」(一般浴者のみ)では、3者間に差はみられず、3者ともに「介助しなかった・必要なかった」の自立者の割合がほぼ6割前後となっている。

(3)介護者(寮母)の介護度評価

日常的に施設利用者の介護を行っている介護者(寮母)の評価としての介護度については(設問「ご本人(入所者)が通常必要とする介護の量および内容は、あなたの観察および判断では次のどれに該当すると考えられますか」)、3者間に差がみられた。「ほとんど介護を必要としない」への回答で、失明者は3割弱(27.9%)、弱視者は3割強(34.7%)、晴眼者は失明者の約2倍の約5割(49.3%)であり、反対に「通常かなりの量の介護を必要とする」で失明者は2割強(24.3%)、弱視者は2割弱(19.9%)、晴眼者は失明者の約2分の1の1割強(13.0%)となっている。

(4)生活への満足度

入所者自身の生活への満足度について(入所者回答)、3者間に大きな差はみられないが、失明者や弱視者に比べて晴眼者でやや満足度が高い傾向にあるともいえる(「大変満足している」への回答で、失明者32.8%、弱視者32.2%、晴眼者43.5%)。

なお、不満の内容については「食事」「入浴」「心のやすらぎがえられない」などさまざまなものがあげられている。

(5)視覚障害者と晴眼者との生活へのわだかまり

晴眼者と視覚障害者が共に生活することに対する「わだかまり」について、弱視者や晴眼者に比べて失明者でややわだかまりの意識をうかがうことができる。「わだかまりをおおいに感じる」で失明者で11.7%、弱視者で5.8%、晴眼者で3.0%、「感じる」で失明者で21.7%、弱視者で12.5%、晴眼者で14.5%などとなっている。「全く感じない」では失明者19.0%、弱視者28.4%、晴眼者33.3%となっている。

(6)以前の生活と現在の生活

以前の生活と現在の生活を比較しての評価として、晴眼者で以前の生活にネガティブなとらえ方をする傾向をうかがうことができる。「以前の生活の方が大変不幸だった」への回答で失明者で21.1%、弱視者で21.4%と約2割であるのに対して晴眼者ではその2倍の約4割である42.0%となっている。

3.一般養護老人ホーム入所者との比較において

一般養護老人ホーム入所者の実態と比較するうえでの盲老人ホーム入所者の特徴について検討してみたい。

(1)「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(厚生省)からみた比較

今回の実態調査で明らかにした盲老人ホーム入所者の「寝たきり度」とともに、厚生省が全国の養護老人ホーム入所者を対象として平成8年に実施した同じく「寝たきり度」調査(「社会福祉施設等調査」の一部)の結果を参考に両方を比較して、盲老人ホーム入所者の特徴を検討してみたい。

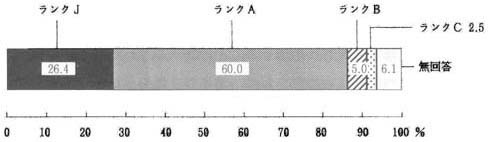

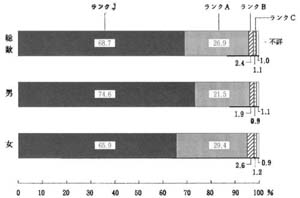

図1は、寝たきり度についての今回の盲老人ホームでの調査結果であり、図2は厚生省実施の全国養護老人ホームでの調査結果である。両図をみて分かるように、同じ基準(スケール)で両施設の入所者の寝たきり度を測定した場合に両者間(盲老人ホーム入所者と一般養護老人ホーム入所者間)に大きな差があることがわかる。

自立度の高い(何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する)ランクJに該当する者の割合で、盲老人ホーム入所者の場合は26.4%であるのに対して一般養護老人ホーム入所者の場合はその3倍近い66.7%となり、反対にランクA(屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出することができない)に該当する者の割合で、盲老人ホーム入所者の場合60.0%であるのに対して一般養護老人ホーム入所者の場合はその2分の1以下の26.9%となる。

| ランクJ | ランクA | ランクB | ランクC | 無回答 |

|---|---|---|---|---|

| 26.4 | 60.0 | 5.0 | 2.5 | 6.1 |

|

||||

| ランクJ | ランクA | ランクB | ランクC | 不詳 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 68.7 | 26.9 | 2.4 | 1.1 | 1.0 |

| 男 | 74.6 | 21.5 | 1.9 | 0.9 | 1.1 |

| 女 | 65.9 | 29.4 | 2.6 | 1.2 | 0.9 |

|

|||||

注:ランクの区分は「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(厚生省)による。

| ランクJ…何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ独立しており独力で外出する。 ランクA…屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 ランクB…屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。 ランクC…一日中ベッドの上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 寝たきり者…ランクBとランクCを合わせた者 |

(2)盲老人専用のADLスケール(全盲老連作成)を用いて測定した結果から

一般に使用されている高齢者用のADLスケールにおいては、盲老人のADLを適正に把握することは難しく限界がある。そこで、今回の調査では、視覚障害というハンディを含めて高齢者のADLを把握するスケール(全盲老連作成)を用いて盲老人ホーム入所者のより正確なADL測定を試みた。

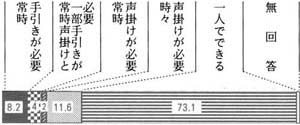

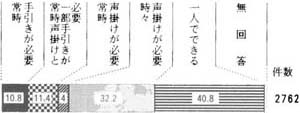

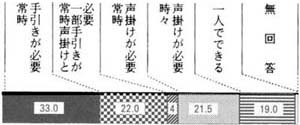

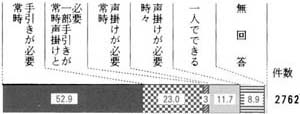

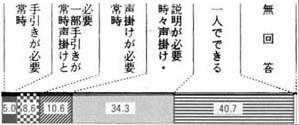

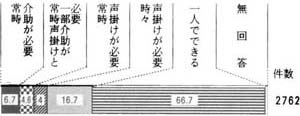

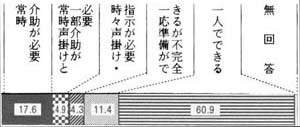

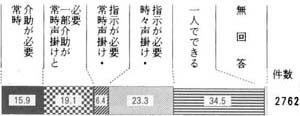

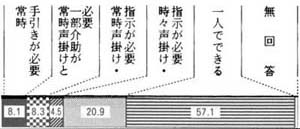

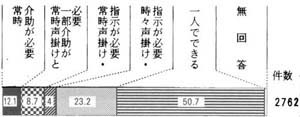

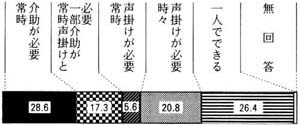

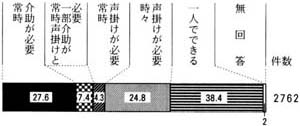

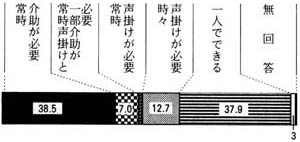

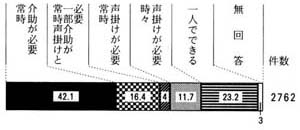

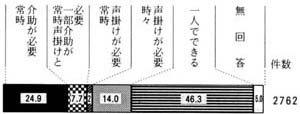

その結果として図3に示されているように、これまでの一般のADLスケールでいわゆる「自立」に該当する「一人でできる」者の割合は各場面により大きく異なることがわかる。同スケールで一般の養護老人ホーム入所者を対象に測定した調査結果がないため、盲老人ホーム入所者との比較は難しいものの、参考として先に同じく厚生省実施の全国の一般養護老人ホーム入所者対象のADL調査の結果(表1)と比較してみた場合、一般養護老人ホーム入所者の場合、示されている動作項目である「歩行」「食事」「排泄」「入浴」「着脱」「身だしなみ」のすべてにおいて「自立」に該当する者の割合が7割から9割の多数を占めているのに対して(それぞれの「自立の割合は、歩行87.9%、食事92.1%、排泄90.3%、入浴73.6%、着脱86.2%、身だしなみ84.6%)、盲老人専用ADLスケールでは、その「自立」に該当する者の割合が先に述べるとおり、居室内移動の73.1%から園外移動の19.0%まで幅広く、総じて、一般養護老人ホーム入所者の場合の「自立」(者)の割合に比べて低い数字になっていることがわかる。

図3 盲老人対象の日常生活動作能力(ADL)

| 常時手引きが必要 | 常時声掛けと一部手引きが必要 | 常時声掛けが必要 | 時々声掛けが必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 8.2 | 4 | 2 | 11.6 | 73.1 | 2762 | |

|

||||||

| 常時手引きが必要 | 常時声掛けと一部手引きが必要 | 常時声掛けが必要 | 時々声掛けが必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10.8 | 11.4 | 4 | 32.2 | 40.8 | 2762 | |

|

||||||

| 常時手引きが必要 | 常時声掛けと一部手引きが必要 | 常時声掛けが必要 | 時々声掛けが必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 33.0 | 22.0 | 4 | 21.5 | 19.0 | 2762 | |

|

||||||

| 常時手引きが必要 | 常時声掛けと一部手引きが必要 | 常時声掛けが必要 | 時々声掛けが必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 52.9 | 23.0 | 3 | 11,7 | 8.9 | 2762 | |

|

||||||

| 常時手引きが必要 | 常時声掛けと一部手引きが必要 | 常時声掛けが必要 | 時々声掛け・説明が必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5.0 | 8.6 | 10.6 | 34.3 | 40.7 | 2762 | |

|

||||||

| 常時介助が必要 | 常時声掛けと一部介助が必要 | 常時声掛けが必要 | 時々声掛けが必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 6.7 | 4.6 | 4 | 16.7 | 66.7 | 2762 | |

|

||||||

| 常時介助が必要 | 常時声掛けと一部介助が必要 | 時々声掛け・指示が必要 | 一応準備はできるが不完全 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 17.6 | 4.9 | 4.3 | 11.4 | 60.9 | 2762 | |

|

||||||

| 常時介助が必要 | 常時声掛けと一部介助が必要 | 常時声掛け・指示が必要 | 時々声掛け・指示が必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 15.9 | 19.1 | 6.4 | 23.3 | 34.5 | 2762 | |

|

||||||

| 常時手引きが必要 | 常時声掛けと一部介助が必要 | 常時声掛け・指示が必要 | 時々声掛け・指示が必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 8.1 | 8.3 | 4.5 | 20.9 | 57.1 | 2762 | |

|

||||||

| 常時介助が必要 | 常時声掛けと一部介助が必要 | 常時声掛け・指示が必要 | 時々声掛け・指示が必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 12.1 | 8.7 | 4 | 23.2 | 50.7 | 2762 | |

|

||||||

| 常時介助が必要 | 常時声掛けと一部介助が必要 | 常時声掛け・指示が必要 | 時々声掛けが必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 28.6 | 17.3 | 5.6 | 20.8 | 26.4 | 2762 | |

|

||||||

| 常時介助が必要 | 常時声掛けと一部介助が必要 | 常時声掛けが必要 | 時々声掛けが必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 27.6 | 7.4 | 4.3 | 24.8 | 38.4 | 2 | 2762 |

|

||||||

| 常時介助が必要 | 常時声掛けと一部介助が必要 | 常時声掛けが必要 | 時々声掛けが必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 38.5 | 7.0 | 12.7 | 37.9 | 3 | 2762 | |

|

||||||

| 常時介助が必要 | 常時声掛けと一部介助が必要 | 常時声掛けが必要 | 時々声掛けが必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 42.1 | 16.4 | 4 | 11.7 | 23.2 | 3 | 2762 |

|

||||||

| 常時介助が必要 | 常時声掛けと一部介助が必要 | 常時声掛けが必要 | 時々声掛けが必要 | 一人でできる | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 24.9 | 7.7 | 2 | 14.0 | 46.3 | 5.0 | 2762 |

|

||||||

| 0~15点 | 16~30点 | 31~45点 | 46~60点 | 無回答 | 件数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 40.3 | 29.9 | 16.5 | 12.5 | 2762 | |

|

|||||

※自立度が低い方から4点、3点、2点、1点、「一人でできる」=0点として算出

| 総数 | ||

|---|---|---|

| 総数 | 100.0 | |

| 歩行 | 自立 | 87.9 |

| 要介助 | 11.9 | |

| 一部介助 | 9.6 | |

| 全部介助 | 2.3 | |

| 食事 | 自立 | 92.1 |

| 要介助 | 7.8 | |

| 一部介助 | 7.2 | |

| 全部介助 | 0.6 | |

| 排泄 | 自立 | 90.3 |

| 要介助 | 9.7 | |

| 一部介助 | 6.8 | |

| 全部介助 | 2.9 | |

| 入浴 | 自立 | 73.6 |

| 要介助 | 26.3 | |

| 一部介助 | 21.3 | |

| 全部介助 | 5.0 | |

| 着替 | 自立 | 86.2 |

| 要介助 | 13.7 | |

| 一部介助 | 10.8 | |

| 全部介助 | 2.9 | |

| 身だしなみ | 自立 | 84.6 |

| 要介助 | 15.2 | |

| 一部介助 | 12.2 | |

| 全部介助 | 3.1 | |

注:各項目には介助の要否の不詳を含む。

(3)考 察

1.前回の調査との比較という視点から

前回の調査との比較において、今回の調査では、入所者の高年齢化に伴い、ADL(日常生活動作能力)の重度化傾向が指摘される。ADL調査項目の多くに同傾向が指摘されるところであるが、特に「移動・歩行」「食事」「入浴」の各項目でそのことが示されているといえる。このADLの低下は「寝たきり度」という視点からの評価においても示されており、前回の調査に比べて低くなっている。

入所者の同能力の低下は、すなわち要介護度が高くなることにつながり、「食事介護」「入浴介護」および「排泄介護」に関する調査項目においてそのことが示されている。いずれの項目ともに「介護の必要なし」が減少し、部分的な「介護の必要性」を示すものの割合が高くなっている。

以上のような入所者のADL低下に伴う要介護度の高まりについては、介護者(寮母)自身も認識するところであり、前回調査に比べて「介護を必要とする」入所者の存在が多くなっていること、同時に介護ニーズが十分に充たされていないことを指摘するものとなっている。

2.視覚障害の程度による比較という視点から

失明者、弱視者、晴限者それぞれの視覚障害の程度別から今回の調査結果をみてみると、介護の状況において、特に「食事に関する介護」および「入浴に関する介護」で3者間の相違がうかがわれるものとなっている。対して、同じ介護に関する場面としての「排泄に関する介護」「着脱衣に関する介護」においては3者間に大きな差はみられない

このことは食事や入浴の場面においては、排泄や着脱衣の場面に比べて、入所者の移動などの動作範囲が広くなること、排泄や着脱衣に伴う動作は単調であるのに比べて食事や入浴に伴う動作はやや複雑になり、危険を伴うものでもあることなどがその理由として考えられる。

また、これらの介護場面すべてを含んで、介護者である寮母自身の評価としても、視覚障害の程度別(3者間)での介護量に差があることを指摘するものとなっている。

以上のように今回の調査においては、改めて「視覚障害」という障害が介護に及ぼす影響を示したものといえよう。

3.一般の養護老人ホーム入所者との比較という視点から

先にも示したとおり、盲老人対象の専用ADLスケールの調査結果と厚生省実施の一般養護老人ホーム入所者対象のADL調査結果との比較において、および「寝たきり度判定基準」を使用しての盲老人ホーム入所者と一般養護老人ホーム入所者との比較においても両者間のADLという視点からの相違は明らかである。

ADLの測定においては使用するスケールによりその結果は微妙に異なることが指摘されるものであるが、今回の調査では、同じ「寝たきり度判定基準」というスケールで両者を比較できたこととともに、盲老人専用のスケールを使用して測定したことにより、「視覚障害」という障害を視野に入れて理解したADLの測定ができたものとも考える。その結果として、改めて一般養護老人ホーム入所者と盲老人ホーム入所者とのADLの違い、ひいては介護度の違いが理解できたものと考える。

主題(副題):盲老人の幸せのために -第6回全国盲老人ホーム利用者実態調査報告書(4)- 29頁~40頁