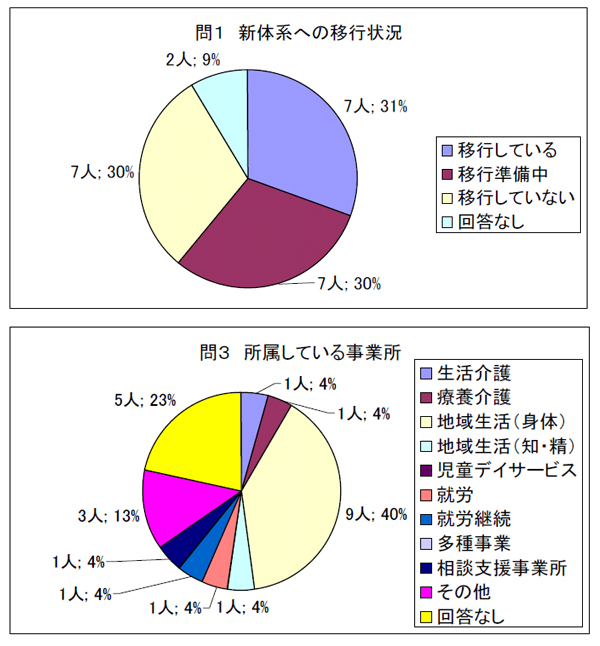

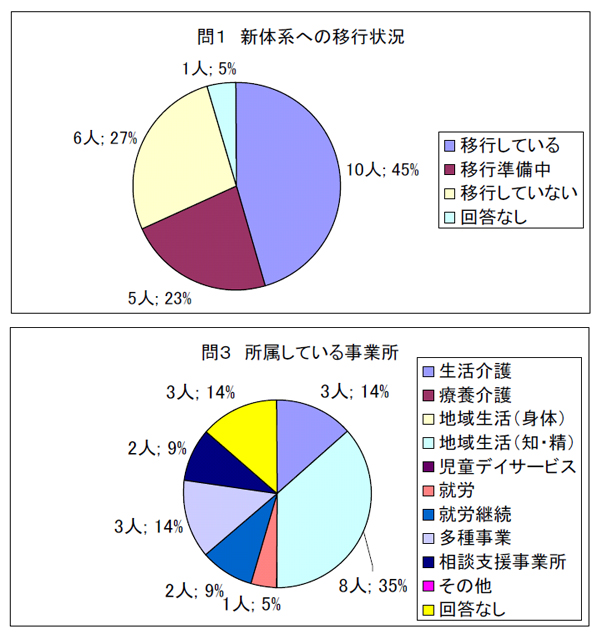

2.調査について (1)サービス管理責任者に関するアンケート調査

| ① | 目的 | ||

| サービス管理責任者研修(指導者研修)に対する評価、都道府県研修の状況、支援現場でのサービス管理責任者の業務の課題等を明らかにする。 | |||

| ② | 調査対象者 | ||

| 平成19年度サービス管理責任者研修(指導者研修)修了者232 名 | |||

| ・分野別内訳 | 介護 地域生活(身体) 地域生活(知的・精神) 児童 就労 |

46 名 45 名 47 名 47 名 47 名 |

|

| ③ | 調査方法 | ||

| 調査票を232 名に直接郵送(一部メールも含む)により配布し、郵送又はメー ルにより回収した。 | |||

| ④ 調査期間 平成20年1月11日~1月31日 | |||

| ⑤ | 有効回答数 128 件 | ||

| ・分野別内訳 | 介護 地域生活(身体) 地域生活(知的・精神) 児童 就労 |

29 件 23 件 22 件 33 件 21 件 |

|

| ⑥ | 回答率 55.2% | ||

| ・分野別内訳 | 介護 地域生活(身体) 地域生活(知的・精神) 児童 就労 |

63.0 % 51.1 % 46.8 % 70.2 % 44.7 % |

|

【介護分野】集計結果

Ⅰ 回答者の事業所等について

問13.国の指導者研修の満足度(問12)の理由

・基本的な内容は十分に理解ができたが、焦点が定まらない論議があった。

・一方的に講師が語る学究的な講義ではなく、現場の方々を講師とした演習やグループワークだったので

・とても熱心にサビ管のつとめを伝えようと努力され、また、資料もデータで配布され、有効活用できました。

・先進的な取り組みの実際が参考になりました。

・普段耳に馴染みの無い単語や、今まで携わった事の無い障害の方の事例があり難しい面もあったが、他の障害の施設職員との交流など良い刺激になった。・モニタリングの演習を含め、個別支援計画作成についてのスキルアップにつながったと思っています。ロールプレイは自分自身の「気づき」の面でも再確認ができ、今後の相談業務に活かすことができる内容がある研修でした。

・研修における到達点などをもう少し明確にし、県の研修により具体的につなげていただければ、と感じる。

・研修内容が充実していた。

・都道府県レベルで研修の企画・運営を行うノウハウの伝授としては、時間と内容のバランスで盛り沢山すぎたと思う。

当方の力量の問題かもしれないが消化不良の感がある。

・講義ばかりではなく、演習を通してサビ管が具体的に直面する場面を体験することで、これまで漠然としかイメージできなかった役割を感じることができた。また、豊富な知識と経験をお持ちの他府県の方々とお話できたことで、自分のスキルアップにもつながった。

・制度がスタートし間もないこともあり、役割・位置づけ・他サビ管や他機関との関係や連携や介護保険上のケアマネのつくりとの違いにおいて不明瞭な部分がありましたが、本人主体・サービスの質の向上という面においてクリアで全国標準になるとの方向性に賛同しています。

・内容がかなり豊富であり、全体的な把握ができた。また、演習ではロールプレイなど具体的な事例にあわせた内容もあった。講義は資料が豊富でわかりづらい部分もあった。

・障害者自立支援法に基づく、サービス管理責任者の実務と責務、役割について理解できた。

全国からの研修生と出会うことにより、地域の実情等の情報や実務担当者同士の意見交換は有益であった。また、講師やファシリテーターの取り組みに熱意が感じられたところが挙げられる。

・講義形式だけでなく、ロールプレイなど、実践に役立つ内容が良かった。

・(サービス管理責任者として業務はしていないが)サービス管理責任者もしくは、その機能を果たす立場の者の役割が認識でき、業務上役割を意識しながら業務にあたっている。

・サービス管理責任者の役割を理解できた。施設内での個々の利用者への援助、個別支援計画について具体的に知ることが出来た。

・全般的、包括的な内容であった。

・個別支援計画作成および管理の流れが整理できた。

・充実した内容であった。実際の問題点や困難な点の検討や話し合いがあれば良かった。

・満足はしたが、実務をしていないこともあり演習等についていけない面はあった。印象に残った事として、分野別の演習で提出された生活介護の事例(49才、脊髄損傷)が事例としての範疇にとどまらず、人物像へ思いが至りました。また、同様、新しく導入された演習でのロールプレイでは対立する場面、協調を必要とする場面等よく場面を工夫され設定されていたことなどが印象に残っています。また、大塚専門官の講義も福岡にて再度聞くことにより見えていない内容も発見できました。

・前年度出席者の話から今年度の内容について検討の後が見られた。

・介護分野は広範囲であり、種別で分けて欲しかった。

・サービス管理責任者の重要性が認識できた。自分なりに相談支援専門員との役割イメージが明確になった。

・自分の考えや実践が整理された。サービス管理責任者の役割の重要性を認識できた。

・新体系へ事業移行することがあれば、そのときに役立つ内容でした。

・全国的に活躍されている講師から実践に役立つ講義をいただけた。

・個別支援の作成、プロセスについて勉強になったが、サービス管理責任者の指導者研修としての内容としては、不満。

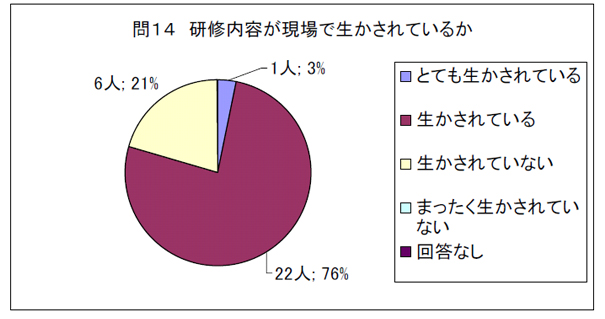

問15.国の指導者研修の内容が現場で生かされているかどうか(問14)の理由

・相談支援事業を2市1村から委託を受け、また、自立支援協議会の運営にも携わっている。

・支援の技術的な面、視点の置き方など、ああそうだったと思い出す時がある

・生活介護の分野では、重度の施設利用者について、結局こうすれば正解なんだという落としどころがなくて、苦しみながら利用者の生活を向上させようと努力されている現実が浮かび上がって来ているのかなとおもっています。私も今のところ確たる答えが見いだせないでいますので、今後につなげ、ご教授ください。

・私自身はサビ管ではないので、一支援員として、また若い人には先輩として、日々の支援の中で、生かされていると思います。

・新体系への移行準備中ということもあり、サービス管理責任者として充分な役割は果たせていないところであるが、個別支援に関る会議の中で物事の捉え方・考え方という面では生かされていると思う。

・本年度作成した個別支援計画を担当グループ毎にモニタリングを行い、個別支援計画の見直しを早速行いました。

・新事業へ移行しておらず、役割や視点を意識しながら日々の業務をおこなっている状態。

・今後に向けて、職員の研修会等を開き、職員のスキルアップにつなげている。

・現在は旧法で運営しているが、個別支援計画の立案実施は長年のテーマであった。その視点について違っていなかったことが確認でき、スタッフに報告できたこと。

・サビ管としての自覚を持ち、積極的に利用者へのよりよき支援を模索し、ほかの職員に対してもそれを促す言動が自らでてきた。

・前年度県内研修を受講後、課題の整理表様式をモニタリングの整理表作り直して試行しましたが、考え方のメモということへの十分な理解を得られず、今回の研修においても支援会議の持ち方含めて時間という制約の突破口が見出せていません。

・個別支援計画の作成において支援員に助言している。

・個別支援計画は職員が立てているが、それの元になる理論や原理を把握するところまではいっていない。自分が時間をとって指導的に進めていかなければならないと考える。

・新体系移行後、事業所内のサービス管理責任者に対して、まだ十分とは言えないが、個別支援計画に係る取り組みや役割についての周知が行えた点が挙げられる。

・講師をしたとき、実際に役立った。

・県のサービス管理責任者研修の計画の参考にしている。日常の業務の中では、支援計画の見直し、職員の業務状況の把握や職員間のコミュニケーションに意識的にかかわれるようになった。

・個別サービス、利用者中心に個別支援計画を作成することについて、勉強会を行い、実際の場面で指導できつつある。

・個別支援計画

・個別支援計画の必要性が周知できていない。

・支援計画作成の現場での説明に利用できた。サービス管理責任者の立場と内部での地位がはっきりしない。

・新体系に移行していない。

・大型施設なので職場内でサビ管研修を月1回行っている。

・支援計画を立てる際、今までのやり方が再確認できた。

・手法の活用

・自分が実践していることが、あまりずれていない部分が多いと確信がもてた。自分の業務内容がサービス管理責任者に近いと感じた。

・まだ新体系へ事業移行することが、決まっていないため。

・県民への出前講座や学生、サービス事業者への研修に役立っている。

・支援計画の作成についての考え方は役に立っているが、所としては全く取り入れられずにいる。

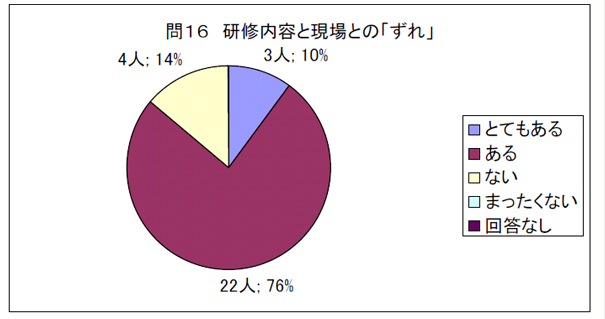

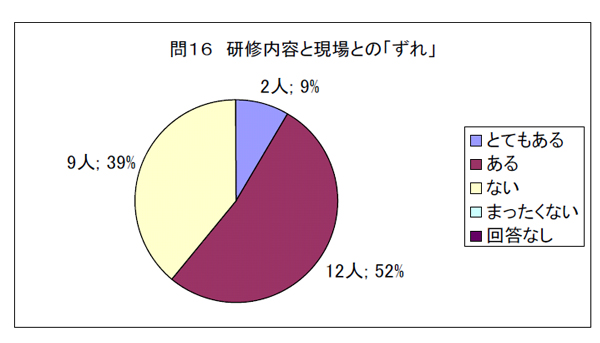

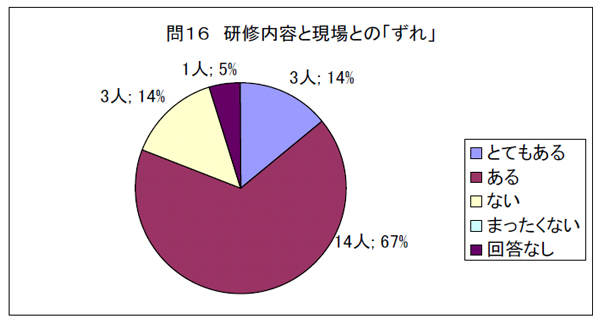

問17.問16で国の指導者研修の内容と現場とのずれが「とてもある」「ある」と回答した人の具体的内容

・自立支援協議会の運営について、事業所(旧法施設)が行政批判を繰り返すことがある。

・理念やあるべき形は理解出来ていても、実際の業務をしながらとなると負担も大きく、モデルのようにはきれいに展開しないことが多い。国で作ったモデルのような一連の流れをするためには、それだけに専念できる環境が必要とはつくづく実感できますが、まだ少数派のためか現実は厳しいようです。

・重度の入所施設利用者のICF、本人のできることに着目した支援。どうしてもできないところを改善していく方向に、計画してしまう。別の図の、阻害因子を取り除くという説明には何となく絡んでいけるかなと思うが、現実の支援計画では結局できないことを穴埋めしようとする行為とどこが違うのかと悩んでしまうことが多い。

・地域移行の進捗状況により、微妙なずれがあると思います。

・地域格差はあると思います。

・重度の障害者であり、社会的入所の現状であり、もっと排泄、入浴、食事、通院に毎日職員が追われている施設の現状にあった研修もしたかった。

・ずれ、というより実際に現場でこの仕事をスムーズに進めていくことができるのかという不安を強く感じる。これまでやってきた仕事の大幅な整理と修正も必要

・研修の内容は充分重要であり、職員、利用者、保護者の勉強会を行い、ソフト面、ハード面での意識改革、環境の調整が今後必要と思われる。

・私が見てきた府内の施設について言えば、「パラダイムチェンジ」ができていないこと。サービス管理を担う人材が育っていないこと。職員の定着が図れていないこと。

・個別支援計画の実効性・サポート及び科学性を見出すために有効だろうと思われる業務マニュアルの作成は、現場の現状では過酷ではないかと思います。新人・転入職員の研修の工夫と毎日実施の業務引継ぎ時の検討事項を不在の関係職員に周知させる工夫を及びチェック体制と指摘による改善で対応して行くことが現実的ではないかと考えるのですが。

問18.国の指導者研修の内容で良かった点

1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

・サービス管理責任者の役割がより明確化された。

・PDCAに関わるサビ管の動きを確認できた。

・法的な確認ができたことと、サビ管の位置づけがよくわかりました。

・自立支援法の再確認にもなった。

・利用者の思いを汲み取り、共有する専門職チームのキーパーソン的役割などチームワークの重要性と管理者、現場 の職員との共通認識の推進をすることなど多義に渡り役割が期待されていることが確認できた。

・これまでの仕事を見直し、その上で役割りを確認することができた。

・とても理解しやすく、今まであいまいであった部分をしっかり学ぶことができた。

・サービスの標準化モデルを国レベルで示したこと。

・事業の中でサビ管がどの部分に法的に責任を持たなければならないかを知ることができた。

・講師の大塚専門官の熱意が伝わりました。

・大変な仕事ということだけでなく、やりがいのある仕事である、というイメージがわくような説明であった。

・障害者自立支援法そのものを確認することができた。

・サービス管理責任者のあるべき姿と講師からの現場への具体的な助言とエール。また、仕事の流儀を通してのマネ ジメント概念について。

・丁寧な説明でわかりやすかった。

・計画立案、モニタリング、修正という一連の流れの繰り返しの重要性と、実施の蓄積から標準化したものを作り出すことの重要性を認識できた。

・発想の転換をしていくこと、措置時代の施設の考え方をかえていくためにはとても勉強になった。

・サービス管理責任者の要件、内容

・役割のイメージができた。

・具体的な提示が良かった。

・最新の障害者自立支援法の流れや考え方・問題点などを聞くことができた。またサービス管理責任者の仕事の流儀 は具体的であり心に響くものがあった。

・「仕事の流儀」の講義は、サービス管理責任者の業務を具体的に説明してくれる内容だった。

2.サービス提供のプロセスと管理

・具体的で良かった。

・体系的にわかりやすく説明していただきました。ニーズの捉え方、本人が主人公の支援のあり方、一連の支援の動き

等サービス管理責任者としての仕事を理解することができました。

・プロセスの項目ごとに目的・手段等を知ることが出来た。

・個別支援計画を作成し、利用者や家族に説明するだけでなく、その計画がそのとおりに実施されているかを確認し、実施されていない場合にはどこに問題があるのか、利用者側か職員側かその他にもあるのか等を見極め、適切に対処しなければならないことがよく理解できた。

・現在、施設で実施してる支援のプロセスに欠けている部分を確認することができた。

・前半の講義では、プロセスの管理、必要性、押さえるポイント等、十分理解できた。後半の実践例を詳しく聞くことにより、サビ管の役割、個別支援計画の必要性、関係機関との連携等充分理解することができた。

・生活介護や療養介護の利用者も契約の当事者であり、利用者主体・参加の原則を示し説明責任を明確にしたこと。しかし方法論は現場の努力で見出すことは困難。西駒郷の取り組み報告。

・モニタリングの大切さを認識できた。

・講師の坂本先生と山田所長の話し方が、丁寧で理解し易かったと思います

3.サービス提供者と関係機関の連携

・具体的で良かった。

・地域ネットワークを活用しての各地域の取り組みを知ることが出来た。

・地域にある社会資源を有効に活用しながら、事業所が相互にネットワークを作り、他の事業所や福祉事務所、病院や学校関係、地域の自立支援協議会などとも連携を密にとることで、チームの一員として支援する大切を研修の中で学んだ。

・実際の連携の様子、特に地域移行に関しての内容は今後の大きなテーマでもあり大変興味深く聞かせていただいた。

・関係機関との必要性を充分理解することができた。

・施設や法人内での自己完結的なサービス提供の視点を社会生活者としての利用者の視点から拡げるような方向を

明示したこと。

・クライエントに必要な支援を提供する上でより多くの機関との連携をとっておかなければならないと感じた。

・サービス管理責任者の役割として、他関係機関との連携の重要性と共に施設内での連携(共有にポイントを置く)の重要性と個別支援計画が水戸黄門の印籠と同様の連携ツールという理解ができました。

・連携なしには利用者の要望をかなえることはできない、ということがよく伝わった。

・さまざまな関係機関との連携が必要なことはよく理解した。

・連携の理念と実際。また、連携への具体的なアドバイス。

地域生活支援への地域資源の活用と創造といった視点について。

・広島大教授の実践報告が面白かった。

・連携の必要性はよく言われるが、連携の定義、そのためのルールが示された。共感できる内容であった。

・連携についてのモデル、取り組み例等

・表示が分かりやすかった。

・田中康雄先生の「誰のための連携なのか」がなるほどなと思わされ、また考えさせられた。

・自立生活には、地域でのトータル支援が必要と理解できた。

・指導者になるほどの技術が身に付かない。5日間くらいは必要。

4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

・具体的で良かった。

・個別支援計画を作成していても、アセスメントやモニタリングができていない現状を再確認できた。

・視点の確認ができた

・分野の特徴を充分理解することができた。実践報告も参考になった。

・横浜の実践報告が、利用者中心と支援者の関係を最も掘り下げて考えさせられた。

・個別支援計画を作成する上でアセスメントの重要性だけでなく、どういう視点に立つ必要があるのか、また、目標によってその視点が変化することを知ることができた。

・介護分野の裾野の広さへの説明があり、特に療養介護について県研修の際、伝達ということで参考にさせていただきました。

・全体的に理解しやすい構成になっていたと思う。

・分野別になるとより具体的な内容であり、よく理解をすることができた。

・施設支援における生活介護についての理念と実際の比較をする中での利用者中心の考え方やニーズについての理解、具体的な視点等。 3事例を通して、サービス管理責任者としての実際の役割、心構えといった点。

・ファシリテーターごとに、職場での実践を聞けて良かった。

・サービス提供のプロセスに対する責任者の役割や視点が明確に共通化され、機能する必要性を学ぶことができた。その実践の中で標準化と個別化が相互補完可能になる点も共感できた。

・実際の事例の流れの中で、大まかなイメージをつかめた。

・内容は理解できた。

・資料が分かりやすかった。

・指導者になるほどの技術が身に付かない。6日間くらいは必要。もう少し踏み込んで欲しい。

5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)

・具体的で良かった。

・グループ討議の中で各項目、表を使用しながら一連の流れを討議する形で分かりやすかった。また、いままで携わる事の少なかった事例に取り組め良い機会となった。

・個別支援計画を作ること自体が目的ではなく、一連のプロセスを行う中で、モニタリングやサービスのチェックが大切で、支援計画自体がその人のニーズに合っているかということが重要であると感じた。

・視点の確認ができた

・5.6の項目が演習1で一気に進み、わかりづらく、グループで話が詰めれないまま時間がなく次に進む状態であっ た。事例も昨年度と同じものであり、変化があったほうが良いと思った。

・事例検討

・具体的な事例を通して見ることで相手の立場に立ってあらゆる方向から物事を見る必要性を実感できた。

・ファシリテーターの的確なアドバイスが参考になりました。

・一連の流れの中でどのような視点が必要か理解できた。

・グループ内で話し合いをしながらアセスメントができたのでよかったと思う。

・サービス管理責任者として、利用者の見えていないニーズの拾い上げや課題の整理についての視点。事例(身体障 害者療護施設)のアセスメントシートの書式および課題の整理表は参考となった。講師、各ファシリテーターの講評 は参考となった。

・グループワークが良かった。また、記録やプレゼンがPC利用なのでとてもスムーズに研修をすすめることができた。

・日常的にかかわる事例とはまったく違うケースであったが、他機関、多職種が集まる演習のため、ニースの整理が可 能となり、多職種の集まりの重要性も認識できた。

・実習はすべてわかりやすく有意義であった。

・事例が多かったのはよかった。

・演習の中で特にロールプレイが良かった。

・内容は理解できた。

・資料が分かりやすかった。

・指導者になるほどの技術が身に付かない。7日間くらいは必要。

6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)

・具体的で良かった。

・様式などが具体的に用意されていて、また、完成度も高いと思われるので、活用していきたい。改訂の際には、ぜひ、広報いただき、最新のモノを配布していただきたい。

・講義だけでなく、実際に演習で経験できたことがよかったです。

・グループ討議の中で各項目、表を使用しながら一連の流れを討議する形で分かりやすかった。また、いままで携わる事の少なかった事例に取り組め良い機会となった。

・個別支援計画がその計画とおりに実施されているかを確認し、実施されていない場合にはどこに問題があるのか、利用者側か職員側かその他にあるのかを見極め、適切に対処する大切さを研修で学んだ。

・視点の確認ができた

・5.6の項目を一気に進めることにより、ロールプレーを体験することができ、サビ管の仕事のイメージはつかめたが、代表者による模擬形式程度でもよいのでは…

・事例検討?

・実際にその立場に立つ経験ができ、またそれぞれの立場になった人の実際の気持ちも聞け、相手を理解しようとする心構えがもてた。とても楽しかったし、考えさせられた。

・ファシリテーターの的確なアドバイスが参考になりました。

・ロールプレイを通してサビ管の役割が見えた。

・グループ内で話し合いをしながら作成をしたので、非常に具体的なものとなった。また、パソコンやプロジェクターを使用して、視覚的にすばらしいものであった。

・ロールプレイを通して、実際のサービス管理責任者としてのサービス提供のプロセス管理およびサービス提供職員のマネジメントの臨場感が体験できたこと。また、サービス管理責任者として施設の中でどのような役割を果たすのか、また利用者への支援の可能性や将来の生活に向けた視点など。

・ロールプレイが良かった。グループ毎にファシリテーターが付いたのはとてもよい。

・上記と同様で、意見交換が肯定的にでき、自分の意見を述べることで、自分の中の問題整理ができる体験を、改めてすることができた。現場でのスタンスの動機付けにもなった。

・3日目のロールプレイの事例については実際の事例とズレが大きい。ロールプレイ形式そのものは良かった。

・内容は理解できた。

・資料が分かりやすかった。

・指導者になるほどの技術が身に付かない。8日間くらいは必要。

7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際

・具体的で良かった。

・グループ討議の中で各項目、表を使用しながら一連の流れを討議する形で分かりやすかった。また、いままで携わ

る事の少なかった事例に取り組め良い機会となった。

・

福祉・保健・医療のほか、教育・就労などの幅広いニーズと障害者が地域で生活することを支援するためには、生活

ニーズに基づいたケア計画にそって、複数のサービスを一体的・総合的に提供する必要があることを再確認できた。

・視点の確認ができた

・白い紙一枚渡されるだけであったので、議論の内容が絞りにくかった。一回目のように、ある程度の形式が決まって

いるほうが短時間でまとめるには議論がしやすいように感じた。

・事例検討?

・意見交換できたことが良かった。

・ファシリテーターの的確なアドバイスが参考になりました。

・3日間の研修のまとめという点で、だいたいのことは確認できた。

・サービス管理責任者の役割は非常に多岐にわたるということが理解できた。

・サービス管理責任者の役割、責任、視点、チェックポイントといった総合的な観点。

参考資料のサービス管理責任者のプロセスシートおよびチェックシートはとても参考となった。

講師、各ファシリテーターの講評は、参考・励みになった。

・グループワークが良かった。

・ロールプレイは大変興味深く、自分の行動を見直すとてもよい契機になった。他施設の状況も垣間見え、大変参考 になった。

・まとめの資料があったので良かった。サビ管の体験ができてよかった。

・内容は理解できた。

・資料が分かりやすかった。

・指導者になるほどの技術が身に付かない。9日間くらいは必要。

問19.国の指導者研修の内容で改善したらよいと思う点

1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

・個別支援計画の作成等に十分な時間を割いてほしい。単位が細切れになってしまう傾向がある。当事者を交えた研修の立案も必要。

・支援法内でのサビ管の位置づけの再確認をしていただけると、ありがたい。

・法人という組織の中で、サービス管理責任者の位置付けをするには限界がある。つまり、施設長、課長、課長補佐、

主任といった階層がすでに定着している。

・対人援助職に必要な福祉倫理を土台に、様々な福祉現場(障害者支援施設・地域生活等)での事例を通して、サービス管理者としての役割を具体的に研修できればと思います。

・役割についてのより具体的な提示がほしい。

・法の改正がいろいろ進む中、何が今一番新しいものかの把握が難しい。

・自立支援法への信頼感が揺らいでいますが、サービス管理の意義などはもっと積極的に評価し強調してもよいと思われる。

・どの講義にも共通することですが、一方通行になりがちで疑問を抱いたものも全て飲み込むことになります。しかし、やはり消化されずに残ってしまうことになります。できれば質疑応答の時間を多く設けていただいてしっかりと理解した上でそれぞれの地域での講習につなげられたらと思います。

・流儀のところは、実際にインタビューするような形がとれれば、より良かったのではないか。

・内容が多すぎ、説明者が早口で説明をしていたため、なかなか理解するのは難しかった。また、個人の流儀はあまり参考にはならない。それぞれの方が流儀を持って仕事についている。このセクションで流儀を話す必要性は疑問に感じる。

・1~3は、重複している内容があるため、整理したほうがよい。また、講師よって表現の捉えに違いがあるため、かえって理解の妨げになったりした。

・相談支援専門員との関係性を含め、地域生活支援の中での位置づけが強調されていること。

・資料の中で基本的なことについて少しではあるが分野別等に重なっている資料もある。

・サービス管理責任者の仕事の流儀にでているような方の生の声を聞けるような設定があれが良いのでは。

・資料ばかりであまり内容がない。法律、制度的な位置づけをしっかり押さえていく。

2.サービス提供のプロセスと管理

・当事者を交えながら、アセスメントからのプロセス管理までの一連の流れの研修

・意識変革=概念砕きはできたが、砕け散ったまま。再構築できない状態。ICFの具体例がもっと欲しい。特に知的の重度者→重度者の個別支援計画をどう組み立てるか。

・支援計画が計画通り実施されているか、変化や新たなニーズが発生したときに、適切に対応するために再アセスメントの実施についてのロールプレイも効果的ではないかと感じた。

・特になし。実践例はあったほうがわかりやすい。

・変則勤務や複数の専門職がいる条件下でチームアプローチを進める工夫例などを紹介して欲しい。

・実践報告のところはわかりづらかった。

・従来のモデルとICF的なモデルの違いがよくわからなかった。具体例を用いて説明をしてくれるとかなりよいと思われる。また、長野県の事例は地域移行として理解はできるが、これは相談支援研修ではなく、サービス管理の研修であり、この項目を挙げるのはどうかと思う。

・1~3は、重複している内容があるため、整理したほうがよい。また、講師よって表現の捉えに違いがあるため、かえって理解の妨げになったりした。

・ストレングスの視点にふれていただければと思います(まとめでは触れられていますが)。

・介護分野の講義内容に問題はないが、具体的な事例を含めて説明したほうが良かった。理論だけでは業務の中のイメージができにくい。

・ここでの事例は全分野に共通することではないので向かないのでは。

・資料ばかりであまり内容がない。

3.サービス提供者と関係機関の連携

・各関係機関が共通理解ができるようなマネジメント力が重要と思われる。

・具体的なケースを取り上げて実際に関係機関とどう連携していくか検討することができたら、より分かりやすいと思いました。

・事業所が地域にある社会資源を有効に活用し、課題を共有しながら各事業所が相互にネットワークを作っていくプロセスについて検討できる研修課程も含められたらどうかと感じた。

・今後、「利用の地域移行」は大きな課題であり、介護分野ならではの連携のありかたが知りたいところである。 ・講義内容は大変よかった。具体例を当事者から沢山聞けることが貴重。

・地域自立支援協議会との関わりについてイメージがわきづらかった。

実践報告のところは私には難しかった。

・関係機関と連携を取らなければならないということはわかるが、たとえば教育機関と連携をとるためにはどうしたらよいかなど、方策を提示してもらえるとよい。また、地域自立支援協議会は名ばかりである。活性化を図るためにはどうすればよいか、先進的な市町村の方に発表してもらえるとよかったかと思う。

・1~3は、重複している内容があるため、整理したほうがよい。また、講師よって表現の捉えに違いがあるため、かえって理解の妨げになったりした。

・医療分野との連携、情報の提供についてもう少しふれてほしい。相談支援専門員の領域と重なる部分があったが、その点が明確になった説明があるとなお良かった。

・かなり成熟した事例を取り上げられているので参考にはなるが、なかなかうまく連携がとれずに行き詰まりを感じている参加者も多いので、ヒントになるような話しが聞ければと思う。

・内容は興味深いものが多いが、盛りだくさんであった。

・ここでの事例は全分野に共通することではないので向かないのでは。

・実践報告の説明が専門的すぎ、難しかった。

・資料ばかりであまり内容がない。

4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

・当事者を交えながら、アセスメントからのプロセス管理までの一連の流れの研修

・本人の意思も施設生活の継続を希望され、障害がとても重いケースで家族・親戚からも疎外されている方の入所施設における個別支援計画について考えてみたかった。

・策定まではできてもそれ以降のプロセスがおろそかになっているというたびたびの指摘にも関わらず、演習での時間は少なすぎたように思う。

・療養介護や生活介護では意思能力に課題のある利用者が多いので、意向の引き出し方・確認の手続き、主訴とニーズの違いなど具体的な課題について深められないだろうか。

・介護分野ではアセスメントが特に難しいと感じているが、その辺のところをもう少し詳しく説明してほしかった。事例報告はポイントを明確にしてもらえるともっとわかりやすかった。

・4つの事例が発表されたが、なかなか理解することはできない。短時間では難しい。身体障害と知的障害を1事例ずつ説明することが適当と思われる。

・ファシリテーターの実践報告が多い。1つぐらいでよい。

・事例について、各障害の特性に配慮したポイントなどが絞り込まれたものが提示されるとよりわかりやすいように思う。

・施設の現状を踏まえて、実際の個別支援計画の流れが理解できた。

・実践の取り組み例(身近な例)が分かりやすい

・地域移行や在宅の例のとどまらず、施設の実感の伴った例も提示した方がよい。

・ここでわかりやすい事例があれば良いのでは。

・プレゼンテーションに時間がかかり、グループメンバーとの議論が深まらなかった。

・資料ばかりであまり内容がない。

5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)

・より具体的な事例をもとに、経験を重ねスキル向上がはかれる研修が求められる。

・一連のプロセスを行う中で、モニタリングやサービスのチェックが大切であると思うが、研修では充分な時間が取れなかったように思う。また、その他にも記録をつける視点についても研修できればと思った。

・アセスメント編、個別計画編は一気に行うのではなく、別々に進める。

・サビ管の役割といった部分では見えにくかったのではないか。

・特に改善の必要はなし(来年度は知的障害者の例で行えるとよい。)

・他グループの様子も見れるように進めたほうがよい。他者比較は参考になる。また、ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすいし、トークを集中できる。(自県で実践して、良かった)

・各機関の状況が感じられよかった。現状でも良いのでは。

・扱ったケースが、身体障害者のケースだったため、知的の施設の方にはイメージつきにくかった。

・実践の取り組み例(身近な例)が分かりやすい

・事例を県研修で使えるモデル的なものにしてほしい。

・演習の話し合う時間が少なかった。次々と作業に追われて時間が不足した。地域移行や在宅の例にとどまらず施設の実感の伴った例も提示した方がよい。

・ここでわかりやすい事例があれば良いのでは。

・プレゼンテーションに時間がかかり、グループメンバーとの議論が深まらなかった。

6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)

・より具体的な事例をもとに、経験を重ねスキル向上がはかれる研修が求められる。

・一連のプロセスを行う中で、モニタリングやサービスのチェックが大切であると思うが、研修では充分な時間が取れなかったように思う。できれば施設入所継続の事例や困難事例の検討もしたい。

・計画内容に正解はないとは思うが、それだけに納得・消化の実感がなかった。

・ロールプレーは代表者による模擬形式でよいのでは

・できれば受講生全員がサビ管の役割を体験できれば良いのでは。

・特に改善の必要はなし。(ただし参加する方が同じ場合があるため、事例は同じようなものでも変えたほうがよいと思われる。)

・他グループの様子も見れるように進めたほうがよい。他者比較は参考になる。また、ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすいし、トークを集中できる。(自県で実践して、良かった)・各機関の状況が感じられよかった。現状でも良いのでは。

・実践の取り組み例(身近な例)が分かりやすい

・事例を県研修で使えるモデル的なものにしてほしい。

・もっと時間が欲しかった。

・演習の話し合う時間が少なかった。次々と作業に追われて時間が不足した。地域移行や在宅の例にとどまらず施設の実感の伴った例も提示した方がよい。

・ここでわかりやすい事例があれば良いのでは。

・プレゼンテーションに時間がかかり、グループメンバーとの議論が深まらなかった。

7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際

・より具体的な事例をもとに、経験を重ねスキル向上がはかれる研修が求められる。

・生活ニーズに基づいたケア支援計画にそって、複数のサービスを一体的・総合的に提供していくためのプロセスについての研修課程も大切ではないかと感じている。

・白い紙ではなく、ある程度項目を区切ったもののほうが短時間に議論するときにまとめやすい。

・都道府県における研修への企画・運営に関するより具体的な助言の時間があるとさらに良いか。

・他グループの様子も見れるように進めたほうがよい。他者比較は参考になる。また、ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすいし、トークを集中できる。(自県で実践して、良かった)

・各機関の状況が感じられよかった。現状でも良いのでは。

・演習の話し合う時間が少なかった。次々と作業に追われて時間が不足した。地域移行や在宅の例にとどまらず施設の実感の伴った例も提示した方がよい。

・ここでわかりやすい事例があれば良いのでは。

・プレゼンテーションに時間がかかり、グループメンバーとの議論が深まらなかった。

7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際

・より具体的な事例をもとに、経験を重ねスキル向上がはかれる研修が求められる。

・生活ニーズに基づいたケア支援計画にそって、複数のサービスを一体的・総合的に提供していくためのプロセスについての研修課程も大切ではないかと感じている。

・白い紙ではなく、ある程度項目を区切ったもののほうが短時間に議論するときにまとめやすい。

・都道府県における研修への企画・運営に関するより具体的な助言の時間があるとさらに良いか。

・他グループの様子も見れるように進めたほうがよい。他者比較は参考になる。また、ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすいし、トークを集中できる。(自県で実践して、良かった)

・各機関の状況が感じられよかった。現状でも良いのでは。

・演習の話し合う時間が少なかった。次々と作業に追われて時間が不足した。地域移行や在宅の例にとどまらず施設の実感の伴った例も提示した方がよい。

・ここでわかりやすい事例があれば良いのでは。

・プレゼンテーションに時間がかかり、グループメンバーとの議論が深まらなかった。

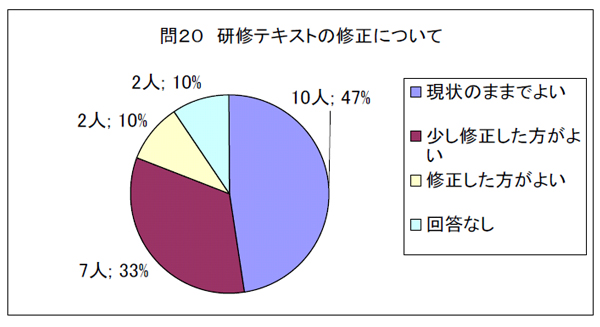

問21.テキストの内容を具体的にどう変えたら良いか。

1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

・相談支援従事者との役割分担を明確にする必要があるように感じている。サビ管としての業務の視点だけでなく、他事業所の担当者との調整も含むと、相談支援従事者とかなり重なりあう部分があり、しっかりとしたサビ管としての業務を明確にできないものか。

・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。

・法の改正に合わせて変えていく。

・地域自立支援協議会への参画の仕方について、資料を増やしていただきたい。

・まず、内容を厳選し、現在の30パーセントで説明をする。そのためにポイントを絞る必要がある。

・共通の視点として、内容が重複しているので、整理したほうがよい。また、講義タイトルごとに簡単に見開きできるよう編集したほうがよい。またテキスト全体の目次も必要。1では、「仕事の流儀」は必要かな?

・事業の内容が示されているが、各事業すべて示された資料があるとなお良いと思う。

・昨年度同様に県の研修ではDVDを使用したいので、新しいものが欲しい。

2.サービス提供のプロセスと管理

・再アセスメントの単元の時間を検討してほしい。

・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。

・P15の図はもっと立体的な表現のほうがリアルに伝わるのではないでしょうか。また、アセスメントが機械的な聞き取りや能力調査のようにそれ自体が自己目的化されないよう補足が必要と思われる。

・相談支援事業とサービス管理責任者の役割がごちゃごちゃになっている。内容をサービス管理責任者の研修に合わせて作成することが必要かと思う。

・1と重複しているので、整理したほうがよいのでは。

・全体の流れがわかりやすい。管理の実施方法を具体的に膨らませたものがあると助かる。

・本人中心の考え方をきちんと押さえておく必要性。本来あるべき状況からミスポジション論の活用は有効であると思う。

3.サービス提供者と関係機関の連携

・ネットワーク作りについての研修内容も検討されてはどうか。

・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。

・この分野が一番内容が多い。これだけ多いととこがポイントかもわからず、どこに何が書いてあるかもわからない。

・サービス提供職員、サビ管、地域移行推進員、相談支援専門員らと地域自立支援協議会との連携やら各自の役割分担について、もっと分かりやすい内容にしてほしい。

・カタカナは簡単な和訳が欲しい。

・パワーポイントの資料が多いと感じた。絞ったほうがいいのでは。

4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

・生活介護でかかえる多くの重度の障害者。日々介助に追われている事例も導入する必要があるのでは。

・家族・親戚からも疎外され、施設生活の継続を希望される方の生活の質を考えた入所施設における個別支援計画 について検討できる内容が入れられないか。

・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。

・生活介護・療養介護の分野では、やはり意思確認がむずかしい利用者の意向を確認する方法、手続きが大きな課 題だと思いますので、その考え方等を例示してもらえるとありがたい。共通講義以上の深まりが見られないように感じ ました。

・内容を厳選することは上記に同じである。4つの事例についてはそれぞれが書き方が異なっており、当日に理解する ことは困難である。また、重症心身障害児の事例については、国の研修で発表すべき事例かどうかを吟味することも 必要である。この事例から支援者の動きがまったく見えない。

・4~7については、多様な演習方法が記載されていてもよいのでは。演習方法のツールを知りたい

・生活・療養介護の特性が整理されて示されていると良い。共通の講義部分にあるので必要がないのかも知れない が、サービス提供の管理の際の視点・技術などにもふれてあると良い。

・県の研修で使用する際は、国・県の方向性が統一されていないために、講義の進行が難しかった。

・分野別の講義・演習では地域移行や在宅の例と施設生活の例を提示した方がよい。施設現場での支援を個別支援 計画におとすことで、QOLの向上、支援の専門性アップ、チーム連携に展開していく。

5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)

・入所施設が事業移行を検討されるのは、ほとんどが生活介護ではないかと思う。そのようなことから、入所施設で生活を続けられる方への個別支援計画について充分に検討できる研修内容も必要ではないか。

・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。

・アセスメント、モニタリングを一気に進める演習でないほうが良い。

・事例の多少の手直しが必要である。社会福祉士の取得に向けての取り組みについても多少一般的な要素が不足している。また、生活介護というサービスの事例のほうがよかったのではないかと思われる。

・4~7については、多様な演習方法が記載されていてもよいのでは。演習方法のツールを知りたい

・知的のケースを身体のケースにより、イメージするときのギャップが強い。

・実践のモデル例

・話し合いの時間を多くもつために県での研修では宿題を前もって提示した。つまり、個人ワークの時間を短縮して検

討時間を増やした。

6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)

・講義時間を短縮し、もう少し単元(個別支援計画作成)の時間を増やせないか。

・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。

・4~7については、多様な演習方法が記載されていてもよいのでは。演習方法のツールを知りたい

・知的のケースを身体のケースにより、イメージするときのギャップが強い。

・実践のモデル例

・実感の伴った演習の実施、各施設で使用している個別支援計画をもってきてもらい事例発表する。自分たちの支援計画を修正できる演習もいいのではないか。

7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際

・基本的にサービス管理責任者は、事業所内における支援計画を作成することになるので、ケアマネジメントは行われないようにも思われるが、地域移行については、医療機関や企業・学校だけでなく、さまざまな事業所とのネットワークも必要となるため、その点について今後検討してほしい。

・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。

・アセスメント、モニタリングを一気に進める演習でないほうが良い。

・4~7については、多様な演習方法が記載されていてもよいのでは。演習方法のツールを知りたい

・事後研修は絶対に必要。研修した成果が現場で生かされているかの実態把握をしてもらわないと

意味がないと思う。

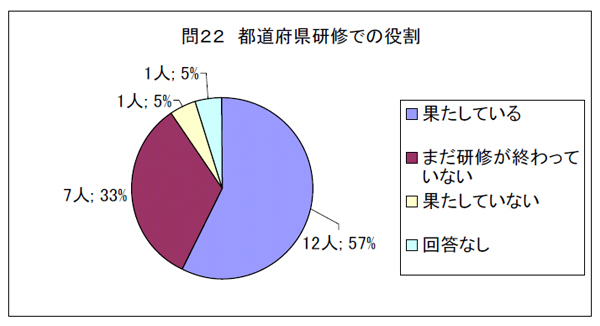

問23.都道府県の研修を企画運営する上での課題

・障害分野でケアマネジメントを行っている人材が限られ、本業とのバランスを組みながら研修を企画運営している。一部の人材にしわ寄せがいっている。

・予想はついていた訳ですが、受講者の力量に違いがあり、物足りなかった人、わからないまま過ぎてしまった人などあったように思います。グループ編成や演習の進め方には配慮したつもりなのですが。

・私自身まだ未熟で、個別支援計画に係る理念をきちっと伝えられない現実に打ちのめされています。重度の障害を抱える人たちの個別支援計画について、どう改革していくのか。新しい理論(ICF,エンパワメント)らしさをどう組み立てていくかが、上手く説明できていません。

・情報不足あり、もっと地域移行の事例を紹介できたらと思っています。

・自分自身の知識・経験が未熟

・入所施設の実態の中で、どのようにケアマネジメントを定着させるか。あまりの責任や業務の多さに行き詰まりを覚えているのでは。

・都道府県に「障害者自立支援研修委員会」(仮称)のような組織を作ることもひとつではないかと考えている。また、研修については、外部委託も考えられるが、そのときには職業団体(社会福祉士会等)ではなく、身体・知的・精神・育成会等の都道府県各協会とも親密に連携し、講師の育成に努めたらどうか。

・私は研修の内容の計画・準備に専念することができた。この点については良かったが、それでも国研修受講決定から開催までがあまりにあわただしく、また勤務する職場の理解がなければできないと実感した。

・2回の研修が終了し、県内にはサビ管が各事業所に存在し、個別支援計画といったプロセスの管理もある程度浸透していくのかと思われる。すでに、サビ管になっている人のグレードアップの研修も今後必要か

・想定を大きく上回る参加希望があり、急遽2回にわけて実施。(移行予定が不明の事業所には辞退していただいた)会場確保に苦慮。国研修から時間がなくオリジナルの事例が用意できない。

国研修のような上質の印刷テキストが配布できない。

・生活介護分野では知的障害関係者が多く身体障害者関係が少ないため、療養介護としての講師の派遣や具体的な支援内容についての深い講義の提供が難しい。

・療養介護に関する知識不足で、実状への理解がないまま、個別支援計画作成を中心として受講者に 演習していただきましたが、各現場へのサジェスションがどの程度のものなのか?が不明です。

○サービス提供の継続性という現実の中で、評価と個別支援計画の再作成において、本人ニーズに添った(個別性)サービス提供の質の向上とマンネリ化防止(同様の計画の繰り返し)の合意を得るための具体事例の提示をどうするかですが、カリキュラムの構成上、難しいと思っています。

・現任研修やフォローアップ研修の必要性を感じる。

・国の研修をそのまま県に下ろすことは難しい。より具体的な実践が必要である。また、千葉県では6名の講師で介護を受け持ったが、その講師に講習の趣旨と方向性を理解していただくことが非常に難しい。また、受講生のレベルの差が大きく、大変である。

・今年度の研修は、県の担当者を中心に各分野の指導者養成研修受講者で何回かの打合せ会議を持ち、共通講義および3分野別講義での講師については、外部講師を依頼した。分野においては、研修受講者が少なく演習グループが複数の構成ができなかった。

・日常業務と平行しながらのため、かなりのオーバーワークとなる。また、他の所属職員とのチームワークのため、ミーティングなどの日程調整が難しい。ここがきちんとできると、しっかりとした内容がつくれる。本県では、行政担当者との連携もよく、昨年以上に機会を作るように働きかけながら実施している。

・支援の大きな流れ、各障害の特性が非常に多彩な分野であり、研修の目的、習得してもらうべき内容にどう絞り込むか、苦労している。

・県の研修内容が指導者研修と若干違うこと。介護領域の幅の広さの中でどのような視点で進めていくか。

・県と法人の定例的な打ち合わせが必要

・アセスメントの重要性についてしっかり講義、演習できる講師が不足している。相談支援従事者研修の内容の充実が望まれる。

・受講者の施設の障害種類や組織上の地位の違いがある中で、サービス管理責任者の明確な権限を説明しにくい。

・当県は社会福祉士会が県より委託を受け伝達研修を実施しています。伝達研修は昨年度の受講者がケアマネの講師もしており、その方を中心に行われました。ロールプレイ等の仕切役は自分が行いました。また、本研修で連携が強調されたこともあり、連携を求めるグループワークを挿んで実施する、アセスメントはブレストやKJ法などを取り入れる等、主旨は同様でも中央とは違うカラーを出し工夫して行いました。受講者の層はとしては昨年度は施設長等が多かったが、2年目になると本来の実務の担当者が増えました。

・地域生活(身体)の受講者はほとんどいない。生活介護の受講者人数が多くて、今後も増える予定であるので、国の研修の受講枠を増やして欲しい。

・多数の参加者を2名(H18、H19の受講者)で指導しなければならないため不安です。講義が苦手なためどのように話していけばわかりやすいか分からない。全国研修で県での研修企画についてもう少し具体的に指導して欲しかった。

・積み上げが不足している(個別支援計画を立てたことがない)受講者もあり、レベルをどこに置くか。上級研修も必要。更新研修、現任研修があればよ。

・県の担当者について温度差があると聞いている。福井県では県の研修担当者と協働できた。

演習などきめ細やかな対応が出来ない。現時点では対応出来る県職員が少ない。

県レベルでの実践の積み上げがない。

・介護分野を担当したのですが療養介護と生活介護との新体系事業移行の進み方の違い、障害者自立支援法への取り組み

・考え方の違いに戸惑うことがある。

・身障の機能訓練事業所が当県は1カ所でグループ演習にならない。

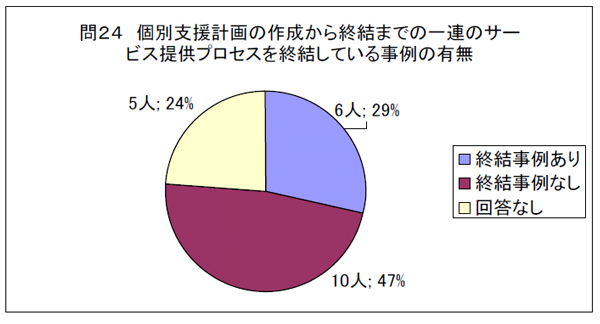

Ⅲ サービス管理責任者の現場の業務について

| 問26 | サービス管理責任者として職員への介入に関して(主な回答) | |

|---|---|---|

| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 受付時、または随時 | |

| ・ | 利用者の主訴の受付や関係作りに滞りが見られる時。継続利用者については、定期の終了評価後。 | |

| ・ | 入所後これ以降は6か月ごとに見直しを行う | |

| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||

| ・ | アセスメントの視点、家族との調整、関係機関との連携。 | |

| ・ | 受付時はサービス提供職員とともに情報収集することもある。担当者からの報告、相談を受けて一緒に情報収集することもある。 | |

| ・ | 利用者と職員が良好な関係が築けるように双方別にして話をしていく。 | |

| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | アセスメントの視点、家族との調整、関係機関との連携。 | |

| ・ | 入所後これ以降は6か月ごとに見直しを行う | |

| ・ | アセスメント内容と状態像がマッチングしていないとき | |

| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||

| ・ | その利用者の希望と可能性を十分吟味したものになっているかを検討する。 | |

| ・ | 定期の会議およびミーティングまたは個別的な助言・指導を通して | |

| ・ | ニーズの整理表の提出時期を提示し提出してもらい、チェツクをしている。必要に応じて個別的に助言や指導をして いる。 |

|

| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | その利用者の希望と可能性を十分吟味したものになっているかを検討する。 | |

| ・ | 定期の会議およびミーティングまたは個別的な助言・指導を通して | |

| ・ | ニーズの整理表の提出時期を提示し提出してもらい、チェツクをしている。必要に応じて個別的に助言や指導をしている。 | |

| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||

| ・ | 定期の会議およびミーティングまたは個別的な助言・指導を通して | |

| ・ | 年度の前期と後期に提出してもらい、チェツクをしている。緊急の場合は随時リーダーに確認している。必要に応じて個別的に助言や指導をしている。 | |

| ・ | 評価の視点において指導・助言を行う | |

| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | ケース記録の月所見、日々の引継ぎの場、利用者本人及び環境の変化時。 | |

| ・ | 個別支援計画がうまく実施されているかを定期的にチェックし、それができていないと判断をされたとき。 | |

| ・ | 計画と実施内容が乖離し始めた段階 | |

| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||

| ・ | 支援経過を見守りながら、適宜のタイミングで個別助言から。 | |

| ・ | 進捗状況や実際の状況をリーダーや主任に確認をする等して情報を得ている。必要に応じて指導や助言をリーダか個別にし、必要に応じてケース会議の開催 | |

| ・ | 月に1度開催されるケース会議で指導をする。また、早急に対応を迫られる場合には、介護長と相談をして対応する。 | |

| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | モニタリングのタイミングが遅れているとき ・内容が不明なとき | |

| ・ | 6か月ごとの見直しに合わせて実施 または、療養、入院また、環境変化によりご本人の状況が変した際。 |

|

| ・ | モニタリングをチームアプローチで実施。短期3ヶ月、長期6ヶ月 | |

| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||

| ・ | 関係職種の招集、ご本人を交えての検討会を開催 | |

| ・ | 担当者から一人ひとりの支援計画の実施状況を報告してもらい、担当者の意見、その他のスタッフの意見等を聞きながら全員で評価し、必要に応じて修正する。 | |

| ・ | 本人の状態や環境等に変化があったときには、話し合いを持ち計画を修正する。また、定期的なカンファレンス時に多職種で見直しを行う。 | |

| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 6ヶ月ごとの見直しにあわせて実施 | |

| ・ | 基本的には1年間が終了するときに、実施する。 | |

| ・ | 退所に向けた取り組み報告が随時あり、本人・家族の最終的・具体的な合意形成が確認されたとき | |

| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||

| ・ | チームリーダーを通しながら、ケア会議を招集する | |

| ・ | 関係職種の招集、ご本人を交えての検討会を開催 | |

| ・ | 提出時期(月日)を提示しているが、終了というより継続や短期目標の修正や支援内容記述を具体的にと個別的に助言や指導をしている。 | |

| 問27 | サービス管理責任者としてチームアプローチに関して(主な回答) | |

|---|---|---|

| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 聞き取り、情報収集の段階 | |

| ・ | 初回相談のアポイント報告時 相談終了後 |

|

| ・ | 利用者・家族の意向や要望やその他の情報が得られたとき | |

| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||

| ・ | 個別支援計画の作成について、一連の流れを介護職員を中心に研修し、スムーズにできるよう働きかけを行う。 | |

| ・ | サービス提供職員と一緒に情報収集する。もしくは現場責任者から報告を受ける。 | |

| ・ | 定期の会議およびミーティング、文書連絡による情報交換および適宜の個別的な助言・指導を通して | |

| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 主には入所時、または個別支援計画策定前の情報収集時 | |

| ・ | サービス提供職員の1次アセスメン後 | |

| ・ | ニーズの整理表を全員提出した時必要に応じてアセスが必要な時に(新規・追加) | |

| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||

| ・ | 各部署が領域を担当し実施(ex 医務は健康面、ケアワーカーは生活面) | |

| ・ | 教育、医療など必要であれば二次アセスメントにて情報収集。 | |

| ・ | 担当者もしくは関係職員を集めて問題整理を行う。 | |

| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 6か月ごとの見直しに合わせて実施 | |

| ・ | ラフプラン作成後 | |

| ・ | 利用決定時(暫定) 年度初め 利用者の状況の変化に合わせて。 |

|

| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||

| ・ | グループのリーダーを中心に話し合いをしてもらい、実践の優先順位を決定している。サビ管研修終了者へチェックを部分的に任せ助言・指導 | |

| ・ | 作成したものを検討し必要であれば修正などを働きかける。 | |

| ・ | 状況により行政も含む関係機関を交えての支援会議 | |

| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 随時(計画に示した期間にそって) | |

| ・ | 個別支援計画がうまく実施されているかを定期的に確認をする。 | |

| ・ | 利用者の状態に変化があったとき。月1回の担当者会議のとき。 | |

| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||

| ・ | 利用者の所属する部署内と関係する他部署との関係調整を行っています。 | |

| ・ | サービス担当者会議の招集 | |

| ・ | うまくいっていないと判断されたときに必要に応じて担当者の会議を開催し、利用者を交えて修正意見を述べる。また、毎月開かれるケース会議で意見を述べる。 | |

| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 定期(6ヶ月)の評価および利用者の状態や意向の変化が見られるとき。 | |

| ・ | 2ヶ月に1度、班の会議が開かれるので、そのときに参加し、助言をする。 | |

| ・ | 年度の中間時期に行なわれる担当者会議において、4回に分けて実施。 | |

| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||

| ・ | 状況により行政を含む関係機関を交えての支援会議の実施 | |

| ・ | 職員からの報告を受けた時は、ミニカンファレンスを随時行う。必要時は多職種にも集まってもらうか、個別に意見を求め、現場主任などと話し合いを持つ。 | |

| ・ | 班会議に参加し、一員として意見を言う。また、利用者サイドでの意見を参考にし、双方の考えが食い違っていないかを確認する。 | |

| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 目標の到達度状況を確認して | |

| ・ | 終了に向けた具体的な取り組みを開始する前、その経過のなか | |

| ・ | 定期(12ヶ月)および終結(退所・地域移行等)に係るとき。 | |

| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||

| ・ | チームリーダーと連携しながら個別支援計画会議を開催する。 | |

| ・ | 各部署、各職種を召集し、支援の役割分担をみんなで確認 | |

| ・ | リーダーを中心にグループで話し合う。リーダー会議に報告。リーダー会議は常に報告と記録がある。 | |

| 問28 | サービス管理責任者として関係部門・機関との連携に関して(主な回答) | |

|---|---|---|

| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 本人の主訴が不明なときや必要とされる情報が不明なとき | |

| ・ | 入所、在宅いずれにおいても必要と思われた時。外部機関との連携はまだ十分に図られていない | |

| ・ | 関係機関の情報が不十分、不足しているとき | |

| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||

| ・ | 本人承諾をとりながら関係者とやり取りする | |

| ・ | 医師、看護師、OT、STなどに相談、召集を依頼することもある。 | |

| ・ | 家族や事業所内の関係部門・医療・専門職等へは、直接的に連携を図り、事業所外については、事業所の窓口を通して連携を図る。 | |

| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 相談担当者からの相談や報告を受け、必要と判断したとき | |

| ・ | 専門職や他機関での情報の必要性が有ると判断したとき | |

| ・ | 知的や精神の重複障害で、本人の意見の聞き取りがうまくできないとき | |

| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||

| ・ | 家族や事業所内の関係部門・医療・専門職等へは、直接的に連携を図り、事業所外については、事業所の窓口を通して連携を図る。 | |

| ・ | 施設内の専門職からの情報や地域関係機関に連絡。研修会等で人との繋がりを積極的にして情報を得ている。 | |

| ・ | 多種多様な機関から再度情報提供を求める。 | |

| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 例年、次年度の個別支援計画作成に向けて、2~3月の支援会議にて検討しています。 | |

| ・ | 事業所としての暫定案が作成されたとき | |

| ・ | 状況により行政を含む関係機関を交えての支援会議を実施。 | |

| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||

| ・ | 医師、看護師、OT、STなどに相談、召集を依頼することもある。 | |

| ・ | 家族に連絡し、意見を聞く。また、看護師や医師の意見を聞く。 | |

| ・ | 社会福祉士会の事務局や地域の社協・県や県外市町村のワーカーや障害福祉課担当者、医療関係・地域の学校や住民・他施設関係との連携 | |

| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | ケース記録の月所見、日々の引継ぎの場、利用者本人及び環境の変化時。 | |

| ・ | 実施から数日、利用調整が必要と判断したとき | |

| ・ | 共通認識がずれ始めたとき | |

| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||

| ・ | 利用者の所属する部署内と関係する他部署との関係調整を行っています。 | |

| ・ | 外部からの歯科衛生士・PT・音楽療法士・インストラクター等が個別支援計画に担当者としてや職員指導者として参入し、連携を図っている。地域住民や、小中高大学校との年間計画で連携 | |

| ・ | 再度アセスメントを含め検証する。 | |

| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | カンファレンス時、必要があればいつでも | |

| ・ | 施設側で中間評価が終了した時点で本人の意見を聞くことができない場合 | |

| ・ | 担当者が判断に迷っているとき 担当者が状況の変化を見逃しているとき |

|

| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||

| ・ | モニタリング等の会議参加の依頼や定期的な訪問を行う | |

| ・ | カンファレンス時に各職種に参加してもらい、プランを持ち寄り支援計画と同時に見直しを行う。 | |

| ・ | 担当者への助言、情報提供、機関担当者会議 | |

| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 経過が良く、次のステップへすすむ場合、プランの変更が必要な場合 | |

| ・ | 施設側で終了時評価が終了した時点 | |

| ・ | 終了の方向検討の段階 方針として確認された以後随時 |

|

| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||

| ・ | アセスメント表・個別支援計画を活用し、本人家族の同意を得て情報の共有 本人に同行するなどして機関同士の直接面談。その前後での電話、直接交渉など |

|

| ・ | 家族や事業所内の関係部門・医療・専門職等へは、直接的に連携を図り、事業所外については、事業所の窓口を通して連携を図る。 | |

| ・ | 支援会議を通じて話し合う。 | |

問29.相談支援専門員とどのように役割分担していますか。

・関係機関等との連携が必要な場合、情報を共有し、チームアプローチができる環境を整える。

・施設外における社会資源の利用や地域生活に関する相談については、相談支援センターの相談支援従事者と連 携し、必ず定期的に調整会議を行い、問題や課題を共有し、チームとして支援をすることに努めている。

・施設内には相談支援専門員は不在であり、施設内にける相談については生活支援員が担当している。また、地域の相談専門員とは、まだ地域移行等についての連携はなく、ショートステイ利用等に関する情報交換、連携また状況に応じてケア会議等への参加にとどまる。

・これからの課題

・事業のサービス利用の相談、終了の窓口の役割と実際のサービス提供、サービス利用中の本人担当業務全般。

・直接的な関わりは、ありません。

・当施設には相談支援専門員が存在しない。

・サービス管理責任者は主に事業所内の利用者を対象とし、相談支援専門員は、主に事業所外の地域の利用者を対象としている。

・ケースバイケースだが、主には利用者が入所中か在宅かで分担している。しかし、精神の退院促進事業については、協働作業で行っている。

・通園事業の場合は、地域の資源などの活用が必要になる相談の場合は、相談支援専門員に繋いでいる。

・相談調査担当のセクションがある

・お互いに相談受付や外部との連絡等、一緒に行っています。

・新規の相談業務や地域への訪問なども、すべて相談支援専門員が担っている。地域関係から施設利用の場合などは連絡相談がある。

・まだ新体系に事業移行されていないため、サービス管理責任者は配置されていません。

問30.サービス管理責任者の課題についてどのように考えていますか。

・事業所内で移行した部門に指導監査が入り、サービス管理責任者が対応しましたが、支援計画書の作り方やモニタリングについて細かい指摘がいろいろあったとのこと、ただ、3日間の研修で学んだ事ではそこまで網羅しきれない、とのことでした。本県は圧倒的に旧体系の施設が多く、その日に備えてとの事から受講する人が多い現状ですが、今後現にサビ管として仕事をする人が増えてくれば、フォローアップ研修等も必要なのでは。

・まだ新体系へ移行をしていないため、現段階では課題も見えにくいですが、施設の中での位置づけの明確化と、関係機関との連携が大きな課題だと思います。

・研修を受講しただけで、配置していいのか、もっと多くの経験や知識や技術が」求められているように感じます。

・1.相談支援従事者とサービス管理責任者の違いについて。2.業務内容の明確化。3.サービス管理責任者現任研修の検討。4.理事長及び施設長のサービス管理責任者の業務に対する理解。5.個別支援計画作成における各担当職員との連携と調整会議のあり方。6.個別の指導を含めた支援員の能力開発に関わる人事労務管理能力の向上。7.サービス管理責任者に係わる介護報酬の新設。

・療護のサビ管については、いかにサービスを知りつくし、施設外との連携をうまく図っていくかということだと感じます。長年療護の職員として勤務し、自己(施設内)完結の限界を身にしみて感じているからです。外部との連携、自己完結からの脱却は施設サービスの質の向上にもつながると感じます。

またサビ管の仕事が組織内において認知されて初めて本来の機能を果たせるのでは、と感じます。

・今、園は今後の体制がはっきり定まっていないため、新体系への移行を模索中の段階にある。地域移行を進める中で、職員、利用者、保護者の勉強会を計画し、サービス管理責任者として、どのように今後仕事、役割をこなしていくかが課題と思われる。

・事業所のサービス提供の仕組みが確立していないなかで「責任」が重過ぎる。

管理者がその役割を正しく認識できているとはかぎらない。

事業所の職制制度とのミスマッチはないか。

支援員の力量によってはそのその業務の肩代わりを求められることがある。

利用者60名に1人(生活介護)は専任とはいえ、あまりに非現実的な配置基準。

都道府県の指導監査は書面チェックによるため、現場の事務負担感から形式主義にならないか。

・サビ管を管理する立場の人が存在しないのに等しいと思われるので、いかにモチベーションを保つかが課題だと思います。また、人的に余裕のない職場環境に身をおくサビ管が殆どだと思うのですが、一人であらゆることに配慮しながら判断、行動しなければならないため、精神的ストレスが多くなると思います。そのためのサポート体制が今後の課題になってくると思います。

・○各関係部門や関係機関のサービス管理責任者との役割分担(例えば、個別支援計画のすり合わせまたは連動性をいかに確保して行くか?)○相談支援専門員との役割分担。○サービス管理責任者の質の向上により実効性のあるサービスの質の向上にいかに寄与し、一定以上上のレベルを担保できるか。○サービス管理責任者の役割に関する周囲の理解と仕事に応じたインセンティブの保障。

・サービス管理責任者は非常に重要な役目である。個別支援計画の作成だけでなく、事業所のサービス全体を把握しなければならない。例えば事業所のサービスを向上させるために介護サービスの統一化を図り、介護支援マニュアルを作成し、全ての職員がそれに準じてサービスが出来るように指導をしていく。また、事業所だから出来ないという視点ではなく、事業所だからこそ出来るというプラスの支援を考えていくことが重要である。さらに、利用者のために職員が努力することがある。職員の視点ではなく、利用者の味方になり、利用者の視点でサービスを考えていかなければならない。たとえ職員に批判的に言われようと、それを理論で説得し、サービスの向上を図っていく重要な役目である。

・障害者自立支援法に基づく、新事業体系における日中支援と居住支援における(他事業所等との)連携と役割分担。

サービス管理責任者と管理者・経営者との十分な意思疎通(管理者からのフォローアップ)

サービス提供職員へのマネジメントと助言・指導力(チームアプローチの実現)(人材の育成)

サービス管理責任者自身の仕事に対する自覚(自己啓発)(利用者本位のサービス提供理念)等

・本研修で示されている内容だけでも、多岐にわたっている。これを遂行するだけでもかなりのワーキングである。それに加え、実際には、利用者のサービス業務だけでない部分がかなりある。したがって、ここらの業務分担を制度上からもきちんと捉えた職域を作っていくことが大切ではないかといえる。この部分を事業所のみの判断に委ねていくだけでは、サビ管エンジンはガソリン切れか、燃えつきかになってしまう恐れがある。サビ管の重要性は当然ながら、サビ管のサポート体制も同様に重要だといえる。

・事業所内で、充分に役割を果たすためには、サービス管理責任者の任務・位置付けが他職員、管理者にも具体的に認識されることも、重要な課題である。個別支援計画作成の具体的手法が向上し、各事業所で一定の質が保持できること。(障害種別、各 事業所別、さらには個々により違いがあるので、ツールを統一することは無理があるだろうが)職員集団の中で機能しなければならないことを考えると、実践を積み重ねる中で標準化を図り、その標準の質を向上させ職員に実感として示せるものを作り上げる力量を持つことと、遂行していくための人間性が課題となる。大変な業務であると考えるので、メンタルヘルスのあり方の検討や、福祉施設が安心を持って働ける職場になることが必要だと考える。

・施設の中で新制度をより現実的にとらえ、役割を確立していくことが大きな課題。

・自立支援協議会の設置により、より一層の役割が発揮される。法人内での個別支援計画等のサービス管理のプロセス等は確立されている。

・基礎資格として、介護支援専門員が必要。受講者の能力に差がありすぎる。受講すればサービス管理責任者の資格が取れるが、本当に業務をこなすことができるか不安。

・外部との連絡や連携と支援の目標の明確化と持続性と連続など、利用者に必要なことであり、以前から判っていたことであるが、準備期間が短くすぐに実行されることは難しいが、これからの福祉にとって必要なことであるので、利用者を中心とした有効な福祉のために努力していかねばならない。多くの人は、ミーティングでの利用者の問題発見、課題、方法をを見いだす方法に慣れておらず、長年の漠然とした個人的指導に慣れているので、サービス管理責任者を中心としたチームの協議における方法が定着するには、月日を要すると思う。規模が小さい施設なので、話し合いもしやすく、方針も統一しやすいために文書化せずにやってきたので、改善していきたい。

・まだ、新体系に移行しておらず暗中模索の状況です。しかしながら、可能なかぎり受講する方針のもと、施設長をはじめ職員のかなりの数(6名)が伝達研修を受講しました。そして、全体像を把握しています。ただ、書類や体制等はこれからの課題です。

・当施設では入所利用者が前向きに地域で生活したいと希望される方はほとんどおられず、可能な限り施設での生活を望まれています。そのような方々の理由としては、地域が高齢者への支援体制はできているが、障害者への支援体制ができていないことや住宅がないこと。また、入所していれば衣食住の確保と24時間体制でのケアができており安心ということがあげられていました。施設には最重度の方の生活の場となっておりますので、介護分野を療養介護、施設入所、その他種別に分けてもらい、それぞれの種別でのサービス管理責任者として学べるようにしていただきたいと思います。

今回の県での研修会の開催については、広域であるためにサービス管理責任者として伝達ができるかが不安です。

・相談支援の仕事に携わっている者としてサービス管理責任者がヶマネジメント手法を理解し、地域支援の事業所の窓口として機能することに期待している。そのような仕組みづくりに努力したいと思う。県下でサービス管理責任者の研修を実施したが、分野ごとの差異はあるものの個別支援計画を立てたことのない受講者もあり、また法人(事業所)管理者の姿勢も現実的にはサービス管理責任者に及ぼす影響が大きいと思われるため、現任研修や法人(事業所)管理者への研修なども必要だと思う。

・サービス管理責任者の役割と責任は重いが、業務としては大変やりがいのある仕事と言えると思います。しかし、大変な業務という認識が強く、モチベーションはそれほどあっていないようです。というのは、個別支援計画は質の高い支援と展開していくという認識が少ないのではと思います。なぜなら、個別支援計画を現場サイドで実際にどう組み立てたらいいのか、理解されていない現状だからです。個別支援計画の意義を認識して活用していくと、次第にサービスの質が高くなっていき、自然に現場は活気づいて職員の個々のモチベーションが上がるはずです。そしてチームワークや専門性のツールにもなっていくのです。つまり、個別支援計画とは、施設職員が利用者とのかかわりのなかで感じた必要性や、願いからスタートされるべきでのもので、本来の意義である利用者の思いや要望を吸い上げたものだからです。そして、今までの現場での支援が全部否定されるものではなく、支援がただ継続されていくのではなくて、支援内容がアップしていくものだと実感すべきです。しかし現在の研修では、管理者から支援計画立案経験のない職員まで、具体的に個別支援計画がイメージできない人も含まれいます。そうした状況では、地域移行や在宅の例では人ごとな所があり、なおさら理解が自分のものとしてイメージできないかもしれません。研修を終了しても実際の施設に戻って、職員をどのように指導していけばいいかがわからないのが実態ではないでしょうか。そのためには研修内容の検討の他に、研修実施後の修了者の実践把握、つまり施設に戻ってどのようにしているか、個別支援計画体制はと、研修の効果測定が必要かと考えます。現場に沿った個別支援というものを事後研修は絶対必要です。成果が現場で活かされているかの事態把握をしないと、実践では演習のようにうまく行かないと悩み、それが抱え込みになりついに放置になると思います。また、施設へのアドバイザー派遣、横のつながりによる支え、専門機関のアドバイス等も必要かと思います。つまり、研修自体ももマネジメントの仕組みを当てはめて、振り返ることが自戒として自分自身にも感じております。

・サービス管理責任者の全国共通の立場・仕事内容の明確化が、各事業所に理解され行き届くことが必要だと思います。

・支援職員の意識啓発、資質向上のための教育力。インフォーマルな支援関係の再構築を重視したマネジメント。

・施設においては、サービス管理責任者としての地位よりも施設内の役職としての地位の方が強い位置づけになっている。

【地域生活(身体)分野】集計結果

Ⅰ 回答者の事業所等について

Ⅱ 国の指導者研修の内容について

問13.国の指導者研修の満足度(問12)の理由

・サービス管理責任者の役割をはじめ、サービス管理のプロセス等理解しやすく、各地事例等も交え良かったと思い ます。

・サービス管理の重要性を知るとともに、各分野に分かれての研修内容では全国からの参加者と演習を行う中でスー パーバイズを受けるよい機会であったと思う。

・第一線の講師から講義を受けることができたから

・特に分野別の講義・演習におおむね満足できたので。時間が足りなく感じたのが非常に残念。

・サービス管理責任者の位置づけや役割などの基本的な知識を身につけることができた。

・サービス管理責任者の役割・仕事内容等を理解することができた。

・サービス管理責任者の役割として支援を必要とされている方の生活を支える重要性が理解できた。

・サービスのプロセスを管理することの意義を理解することができました。

・総合リハセンター以外で機能訓練事業を行なうという希望者が、県内で少なくとも4箇所ある。

それら事業者への研修内容を加えてほしい。

・現場でご活躍している倫理性の高い方たちの中での研修だったので、良い刺激になりました。

・ただ漠然としていたサビ管像が明確化でき、且つ地域ごとの格差・取り組みの違いを知ることで今後のサービス提供 に活かせる知識が身に付いたため。

・特に分野別の研修では、グループごとに担当指導官が付いていただき、きめ細かな実習ができました。課題等がそ の場ですぐに確認でき、グループ討議にも反映することができるなど、より実践的な研修であったと思います。

・サービス管理責任者の役割、責任、そして、事例を通じてサービス提供のプロセス管理の実際を再認識できた。

・地域の実情とかけ離れている。現状から力量をどのように引き上げるのかの道筋がない。

・新体系移行準備中であり、参考になることが多くあった。

・県の現状に応じて推進状況が違い、全体に同じようにすすんではいないのでは。将来、肢体不自由児施設がどのよ うな方向に変わるのかが明確になっていないのでわからない状態。

・良く理解できた。

・研修を企画する側の立場でポイント等を伝えてほしかった。ss

・説明も分かりやすかった所と分野別研修も意見が出しやすく雰囲気もあり、良かった。

・研修内容が伝達しやすいようにと気配りが随所にみられたこと。

・国で企画していることが理解できた。

・サービス管理についての体系が明確になってきたこと。

問15.国の指導者研修の内容が現場で生かされているかどうか(問14)の理由

・サービス管理の役割、プロセスを理解していくことで、仕事していく上での意識は変わってきている。

・サービス提供を意識することで、自分なりに利用者個々の見方が丁寧にできるようになったと思うから。

・現場でタイムリーに助言できる

・利用者に対する自分の考えや思いがいつも自己中心的なのか、自己満足しているだけなのかという自問自答を繰り返していたが、研修に参加することで、悩み考えながら利用者とともに歩むことが大切だと感じたため、より積極的に支援ができるようになったと感じる。

・サービス管理責任者の業務に携わっていないため。

・分野別の「サービス提供の基本的姿勢」・「サービス提供の視点」・「サービス管理プロセスの実際」は大変参考になった。

・当施設は通過方の施設であるため、地域移行に向けた連携と、サービスの構築の基礎として役立っている。

・サービス提供職員に対して、サービス提供の各プロセスの意味を理解させるのに役立っています。

・もともと、研修内容と同様のことを事業所内で行っている。

・仕事を進めていく軸が見えたように思います。

・サービスはただ提供すればよいわけでなく、何を目的に・何時・どの様なアプローチが必要か常に考えることが身に付き従前以上に助言力・実践力が身に付いたこと、また、サービス内容については常に振り返るスタンスが大切であることがわかり、ポイントについても確認できたため。

・自分の法人でも今年4月より新体系に移行することとなっており、また、移行準備にも関わっている関係からとても貴重な経験と知識を得ることができ、移行に関しての課題整理やサビ管の重要性をより深く認識することができました。また、あわせて移行後の課題等も多く見つかり、研修で習得したことがきちんと実践できる体制作りの難しさ(職員の資質の向上等)に悩んでいます。

・研修報告を通じて、障害者自立支援法のポイント、サービス提供におけるプロセスについて職員に受け止めてもらえたと感じている。

・同程度のものを実施中

・個別支援計画の重要性を再確認し、ケースワークのスーパーバイザー的立場である自分にとっても他の職員を指導することに役立つ。

・現在、主に小児外来、入院の医療的リハビリテーションを中心としているため、今後の肢体不自由児施設のあり方を模索している。

・身更相に勤務しており、障害者の相談支援にあたっているため。

・役割の範囲について、ある程度理解できたため。

・まだ、旧制度で運営されているため。

・身体障害者更生指導所相談員の立場にあるため

・ツール等を使用している。

・新体系へ移行していないため、現組織だてとのずれがあるため。

問17.問16で国の指導者研修の内容と現場とのずれが「とてもある」「ある」と回答した人の具体的内容

・新体系移行がまだのためか、サービス管理とは?というとらえ方、大切さに個人差を感じる。イメージが掴めないの か。

・事例の多くが施設利用者とずれがある

・「他の事業所・関係機関との連携が不可欠」と講義でも何度となく繰り返されていたが、現実は事業所ごとに考え方 が違っていたり、支援の方法が違っていることが多く、連携が非常に取りづらい。

・利用者の目標を尊重し、入所から退所までの具体的な支援内容を利用者に時間軸で示し、利用者と事業者が共に 到達目標に向かって協働していくこと。

・サービス提供職員において、サービス提供の一連の流れを意識した支援が十分でないように思います。

・個別支援計画について、事例より詳細に立て実施している。

・業界全体として、収入の面から離職していくスタッフが多いと思います。理念を持って仕事をする職員が少ないと、対人援助技術の職場はうまく機能しません。研修内容と言うよりは、いかんともしがたいところです。

・基本的な考え方そのものにずれがあるとは考えにくい現状ですが、利用者や、家族を取り巻く環境等によって大きく 変わる、もしくは今回学んだもの以前での取り組みに焦点が当たる場合もあり、なかなか研修通りとは行かない現実 もあるため。

・利用者本位、利用者中心の支援、サービス提供についての捉え方、サービス提供のプロセスの中で職員として具体 的にどのような役割を担っていくかという点について認識のずれがある。

・通常の施設運営に研修のような発想が全くない。

・サービス管理責任者の業務内容や責任ということは理解できるが、施設運営という視点から考えるとサービス提供量 と収入とバランスがとれていないと思う。

・現場ではまだ、サビ管本来の業務に携わっていない。

・サービスの更新を強く望まれ、次のステップに移行しずらいケースが多いと聞き及ぶ。

・モニタリング、中間評価の実施が難しい。

問18.国の指導者研修の内容で良かった点

1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

・管理責任者の役割と責任の重さが非常にわかりやすかった。

・基本的なことの復習と、サービス管理責任者とは何か、ということが具体的に認識できたこと。

・サービス管理責任者の役割がほぼ理解できた。

・利用者・職員・関係機関等の調整役という立場が明確にされた点。・「流儀」として実践に基づく業務の紹介があった点。

・障害者自立支援法におけるサービス提供、サービス管理責任者について、サービス管理責任者の仕事の流儀、サービス管理責任者に求められる資質能力(資料)

・サービス管理責任者の資質と情報及び連携の重要性を理解できた。

・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。

・サビ管のイメージがついたこと。

・自立支援法上でサビ管がどのような位置付けかを再確認できたこと、また、障害者福祉のの中にあって重責を担うことが確認できたこと。

・自立支援法の基本的な意義とサビ管の役割をきちんと理解することができました。あわせて、サビ管の重要性を認識し、責任の重さを痛感しました。

・従来のサービス提供のあり方と障害者自立支援法の目指すサービス提供の違いがわかりやすく解説されていた。仕事の流儀が日常の業務の中でのサービス管理責任者としての心構えとして、とても参考になった。

・利用者に対する質の高いサービスが提供できるかで責任を果たせること。

・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。

・相談支援事業者不在の場合のサビ管の役割の範囲が理解出来た。

・新しいサービスが旧法からこのように変わるという話しが分かりやすく記載、説明された所。

・講義に実感と熱意が感じられた。

・役割について理解できた。

・サービス管理責任者の役割が明確化されたこと

2.サービス提供のプロセスと管理

・西駒郷の地域移行の取り組み等を踏まえ理解することが出来た。

・自分の施設と照らし合わせて講義を聞くことができた。

・プロセスの再確認ができた点。 ・地域以降の実践紹介。

・実践編が良かった。

・サービス提供のプロセス

・施設職員の意識を高めるための説明材料として役立っている。

・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。

・個別支援計画の実施の進捗状況の管理の意義。

・具体的な動きがわかった。

・支援プロセスに一定程度の基準が出来たことにより、一定水準を保っていくという国のスタンスを理解できたこと。

・相談支援から個別支援計画の作成、実施そして評価、修正、終了時評価と常に課題意識を持って取り組んでいく姿勢を学びました。

・サービス提供の基本的な考え方を念頭に置き、そのプロセスの過程における実施方法、留意点がよく理解できた。

・地域生活への移行プランの実際例を学べた。

・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。

・自分の認識を再認識できた。

・実際に行う段階ごとに整理してあった所。

・説明がやさしく丁寧にされていた点。

・ICFの考え方

3.サービス提供者と関係機関の連携

・各地の事例等と照らし合わせながら確認することができ参考になった。

・施設内だけでなく地域も巻き込んだ体制作りの重要性がよくわかった。

・「連携」することの重要性。それが良い支援につながることが理解できた。

・連携に必要な視点やヒントの紹介。

・実践編が良かった。

・関係機関との連携に関する考え方

・関係機関との連携についてフットワーク良く活動する事への自信となった。

・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。

・「連携の仕方がわからない」ということに関して参考になると考えます。

・自施設で完結するのではなく、ネットワークの必要性があらためて認識できた。

・連携がもたらす成果について、実践の報告を通し理解に結びついたこと。また、誰のためにどのような連携が必要か考えさせられたこと。

・専門的な関係機関と連携を密にしてサービスを提供していくことの重要性を認識しましたが、難しことでもあり今後の大きな課題と考えています。特に自立支援協議会との連携は参考にしていきたいと思います。

・関係機関との連携の重要性、連携不足による問題点、連携により改善される点、その中でのサービス管理責任者の役割がよく理解できた。

・自立と共生について地域の社会資源の活用がよく分かった。

・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。

・直接サービスを提供する側の役割としての範囲を確認できた。

・連携することでサービスが薄くならず充分な支援ができる。

・実例を交えての話しであった点。

・連携について理解できた。

・連携のあり方とそれによる効果について理解できたこと。

4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

・具体的な例があったのでとても分かり易かった。

・サービス提供の基本的姿勢、サービス提供の視点

・モニタリングについては、相談支援専門員研修と同様で重要性が認識できた。

・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。

・医学的なアセスメントの仕方、視点

・具体的には自立訓練事業が対象と思われ、当センターにマッチした内容だった。

・上記1~3については理念や指針は同じであるが、関わる分野によってスタンスは大きく違い求められるものも違うことを痛感したこと。

・グループ内に様々な考えをもった受講者があり、また、具体的な事例に沿っての演習や討議から自分では気づかない課題や方向性を考えることができ、たいへん参考になりました。また、指導教官からの的確な指導(そのグループ討議の内容に見合った指導助言がとても有効に感じました)助言により、より分かりやすい演習となりました。

・サービス提供のポイント、視点、個別支援計画作成におけるアセスメント、モニタリング技術について、具体的に理解できた。

・個別支援計画作成時の留意点はチェックする際に役立つ。

・具体例があげられていたので分かりやすい。

・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。

・身体(地域)に必要な視点を学んだ。

・1文章にわかりやすい例をつけ、説明して頂いた所。

・現実と照らし合わせて講義のあった点。

・事例についてニーズ把握ができていない印象はあった。

・サービス提供のポイントとサービス管理の基本的考え方

5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)

・アセスメントから導き出す課題のまとめ方の視点がわかりやすかった。

・丁寧な説明

・全員でアセスメント内容を検討するのは有意義であった。

・グループの役割分担で「進行役」となり、職種やケアマネジメントの経験等の異なるメンバー間で意見交換を進めるよう努めた点。

・アセスメント項目の検討

・アセスメントについては、相談支援専門員のアセスメントと同様の内容であった。

・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。

・支援するためにはアセスメントが重要であるということをあらためて認識できた。

・演習形式で進められたため体得に結びついたこと。また、限られた情報の中で全体像を掴んでいく能力の必要性に気づくことが出来たこと。

・グループ内に様々な考えをもった受講者があり、また、具体的な事例に沿っての演習や討議から自分では気づかない課題や方向性を考えることができ、たいへん参考になりました。また、指導教官からの的確な指導(そのグループ討議の内容に見合った指導助言がとても有効に感じました)助言により、より分かりやすい演習となりました。

・アセスメント編、個別支援計画編について、課題の整理、到達目標の設定、計画の修正・変更、終了時評価の手順、技術を事例演習を行うことでより実践的に学ぶことが出来た。また、異なる専門職間の情報交換ができ、サービス提供における視点の幅を広げることができた。

・個別支援計画作成までの過程を段階に分け、実践できたのが良かった。グループワークでの役割分担でリーダーシップ等の養成。

・グループで問題点について討論できた。

・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。

・ポイントを絞ったアセスメント項目の抽出が大切であった。

・全てはアセスメント、特に初期のアセスメントが大切であるという所。

・実際のケースにそった演習が行えたこと。

6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)

・計画書の様式が私にとっては目新しく、今後の参考になった。

・アセスメントから支援計画の導き方

・直接講師の先生に質問できたことが非常にありがたかった。

・頸髄損傷の事例であり、比較的イメージしやすかった点。

・個別支援計画書の作成

・支援を必要とする方を支援者が共通の視点から支援を行なう事が重要であり、これまでの福祉施設にありがちであった感覚による支援とは異なる具体的な援助が可能となった。

・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。

・個別支援計画とは「本人のニーズを支援者が十分に受け止め、その人の生活が少しでも豊かになれるよう、支援者の専門的な知識と本人家族の希望を反映させ、これらを一覧表にしたものである」 あらためて重要性を認識できた。

・個別支援計画を作成するプロセスが如何に重要であるかを痛感させられたこと。また、一つの目標達成に必要な機関・期間を設定していく必要性を確認できたこと。

・グループ内に様々な考えをもった受講者があり、また、具体的な事例に沿っての演習や討議から自分では気づかない課題や方向性を考えることができ、たいへん参考になりました。また、指導教官からの的確な指導(そのグループ討議の内容に見合った指導助言がとても有効に感じました)助言により、より分かりやすい演習となりました。

・アセスメント編、個別支援計画編について、課題の整理、到達目標の設定、計画の修正・変更、終了時評価の手順、技術を事例演習を行うことでより実践的に学ぶことが出来た。また、異なる専門職間の情報交換ができ、サービス提供における視点の幅を広げることができた。

・個別ニーズに対しての支援の優先順位を決定することにより、合理的な支援ができることの理解。グループワープ効果

・グループで討論しながらアドバイスがもらえた。

・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。

・訓練計画の中の項目について機関設定の方法がわかった。

・段階を踏まえ、時間軸を必ず通すという所。

・実際のケースにそった演習が行えたこと。

7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際

・直接講師の先生に質問できたことが非常にありがたかった。

・頸髄損傷の事例であり、比較的イメージしやすかった点。

・指定事例の発展的な検証作業

・モニタリングと合わせて、定期的な確認と計画の更新が成功への道筋である事が認識できた。

・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。

・個別支援計画を作成するからには実際のサービス内容が問われる。こういった、書面に残す手続きは作成者(サビ管)の責任感にも直結していくため、必要な作業であると認識できた。

・実際の事例を通じ、発展的な検証を行えたこと(実際のルーティンの中で行うことは相当に困難)。

・グループ内に様々な考えをもった受講者があり、また、具体的な事例に沿っての演習や討議から自分では気づかない課題や方向性を考えることができ、たいへん参考になりました。また、指導教官からの的確な指導(そのグループ討議の内容に見合った指導助言がとても有効に感じました)助言により、より分かりやすい演習となりました。サビ管の重要性と難しさを改めて認識することができました。

・事例におけるサービス内容のチェックを行うことで自らのサービス内容、提供に対する振り返りと修正、マネジメント方法について再確認できた。

・困難なケースについての着眼点や暫定契約について理解できた。グループワープ効果

・具体的症例の結果や失敗例なども学べたことでより幅が広がった。

・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。

・自分の認識の再認識ができた。

・実際のケースにそった演習が行えたこと。

問19.国の指導者研修の内容で改善したらよいと思う点

1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

・理想と現実のギャップがあまりにも大きい。実際にサビ管になった場合を考えると少し不安になった。

・支援費の請求管理に関する講義があればよい。

・流儀についても触れて頂き、分かりやすかったと思います。

・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。

・実際の事例に基づく説明がより分かりやすい。

・サービス管理責任者の負担がすごくあるような感じなので、「やりがいがある仕事」であること、プラスに捉えられる喜びを感じられるようにした内容に。

2.サービス提供のプロセスと管理

・理想と現実のギャップがあまりにも大きい。実際にサビ管になった場合を考えると少し不安になった。

・種別が同じ事業所のサービス管理責任者業務に携わっている方の実践例の紹介を含むこと。

・西駒郷の実践は、この分野の内容とマッチしにくいようです。

・実際のサービス提供職員にどのようにアドバイスしていくか。(サービス管理責任者の視点で)

・事例も使われており、特に改善の必要はないと考えます。

・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。

・実際の事例に基づく説明がより分かりやすい。

3.サービス提供者と関係機関の連携

・理想と現実のギャップがあまりにも大きい。実際にサビ管になった場合を考えると少し不安になった。

・種別が同じ事業所のサービス管理責任者業務に携わっている方の実践例の紹介を含むこと。

・県の研修に使いやすい内容に改善したほうが良いと思います。

・総合リハセンター以外で連携を行っている事例、事業所のモデルを紹介するなど。

・実践報告では実際に関係することが予想される機関の方にも話を聴けたらと考えます。

・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。

・相談支援専門員との連携をもう少し具体的に説明して欲しかった。

・内容が抽象的であった。

・(資料編)の説明を少し入れて欲しい。

4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

・全体講義の中では、ICFの考え方やエンパワメントの視点が中心となっていたが、分野別講義になると事例等の説明の中でも中途障害の方の機能回復が中心となり医学的モデルが強い印象を受け、若干整合性としての矛盾を感じた。

・マイクの関係か部屋の構造の関係なのか、話が聞きづらくとても残念だった。

・アセスメントとモニタリングを分離し、まずはアセスメントの視点や技術を磨くことを重視した方がよい。

・内容については、改善点は、特にありませんが、時間的な余裕がなかったと思います。

・アセスメント項目の例。あまり詳細なところにこだわってもいけないが、モデルがあってもよいか。

・「アセスメント項目の検討」という演習がありましたが、県の研修では行いませんでした。時間が少ない中での研修ですので、アセスメント項目は事前に示し、どのようにまとめていくかというやり方に時間を割いた方が良いと思いました。

・1~2の講義と重なる部分もあり、ここが少し気になりました。

・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。

・基本的にその分野はどのようなサービスをどれだけの人員で行う等、目的やコスト面の説明をもっとする必要があると思う。

・内容が抽象的であった。

・事例を多くの人から募ってはどうか。

5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)

・演習時間が短かかったこともあり、アセス項目の検討票や支援方針の策定表等のツールについては、的確に使いこなすには至らなかった。

・有意義に過ごせた分、時間が足りなかったのが非常に残念。

・利用者の意向の尊重やエンパワメントなどの視点を確認しながらアセスメントを行えるよう、演習を進行管理すること。以下の支援計画やマネジメントも同様。

・シュミレーションに利用している事例に細かいミスがあるため、支援計画のシュミレーションを検討する資料としてはもう少し精度を高めたほうが良い。

・内容については、改善点は、特にありませんが、時間的な余裕がなかったと思います。

・模擬の評価会議(個別支援会議)を行なうというのはどうか。

・5~7については演習時間が足りなかったという感想以外はありません。

・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。

・もう少し時間が欲しかった。

・自分たちで事例を出し、それにあった研修にすべき。

・大きなポイントが事例に表面化している方が分かりやすい。

・個別支援計画はある程度立案できるとして、修正案等のグループワークから入ってもよいと思われた。

・アセスメント項目(小項目)についての検討ができれば良い。アセスメント項目について改善が必要では。

6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)

・サービス提供のプロセスを考えたとき、短い時間のでは一つの事例で継続的に検討していく方がグループ討議等行いやすい面があると思われた。

・有意義に過ごせた分、時間が足りなかったのが非常に残念。

・シュミレーションに利用している事例に細かいミスがあるため、支援計画のシュミレーションを検討する資料としてはもう少し精度を高めたほうが良い。

・内容については、改善点は、特にありませんが、時間的な余裕がなかったと思います。

・5~7については演習時間が足りなかったという感想以外はありません。

・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。

・もう少し時間が欲しかった。

・学ぶべきポイントが不明瞭であった。

・事例のバージョンを幅広くする。サービスの格差など。

・支援計画書の目標の区分がわかりにくい。

7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際

・マネジメント内容に関する検討結果とサービス内容に関する検討結果を分け、記録する作業は時間的に非常に困難であった。

・有意義に過ごせた分、時間が足りなかったのが非常に残念。

・内容については、改善点は、特にありませんが、時間的な余裕がなかったと思います。

・5~7については演習時間が足りなかったという感想以外はありません。

・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。

・もう少し時間が欲しかった。

・学ぶべきポイントが不明瞭であった。

・他分野での演習のようにロールプレイ等取り入れても良かったのではと思った。

・チェック、マネジメントにより効果の得られたようなケースであっても良いかと考えました。

| 問21. | テキストの内容を具体的にどう変えたら良いか。 | |

|---|---|---|

| 1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割 | ||

| ・ | 支援費の請求管理についてを追加する。 | |

| ・ | 誤字脱字が多いのを直すことです。 | |

| 2.サービス提供のプロセスと管理 | ||

| ・ | 分かりやすい例を少し入れる。 | |

| 3.サービス提供者と関係機関の連携 | ||

| ・ | 問19であげたように、連携事例を加えたらどうか。(実際にそのような事例があるかどうかは不明) | |

| ・ | 実践報告に関係機関の方からの発言もあった方がよい | |

| 4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際 | ||

| ・ | ICFやエンパワメントの視点をもう少し強調した事例と、それに伴うアセスメントやモニタリングの実際の方法が学べるよう な内容であった方がよい。 | |

| ・ | 前年の資料を使われていたとのことなので、できるだけ新しいものが良いのでは。 | |

| ・ | 相談支援従事者研修と同様の様式によるアセスメントを確認したほうが効果的か。 | |

| ・ | 全体講義と重なる部分の修正 | |

| 5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編) | ||

| ・ | 事例を多岐に | |

| ・ | 相談支援従事者研修と同様の様式によるアセスメントを確認したほうが効果的か。 | |

| ・ | 4が修正されれば時間的にもゆとりが出るのでは | |

| 6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編) | ||

| ・ | ・4が修正されれば時間的にもゆとりが出るのでは | |

| 7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際 | ||

| ・ | 4が修正されれば時間的にもゆとりが出るのでは | |

問23.都道府県の研修を企画運営する上での課題

・地域生活(身体)の分野は、移行事業所が少なく研修会参加者も少ない。

・個人的なことになりますが、経験年数が短い私が講師(今年度はサポーターとして参加)をすることに非常に抵抗感がある。研修を受講される方の多くは私よりも経験が長く、各施設の所長などもいらっしゃいます。来月、研修がありますが非常に不安です。良い勉強になるとは思うのですが。

・当然のことだが、ニーズのアセスメントや個別支援計画の作成(そのための視点)について、研修受講者間で基本的な理解に差がある。

・演習を行う場合、参加者の経験に差があるため、演習の内容や進行について気を遣う

・相談支援専門員研修との差異がはっきりしていない。

・限られた時間の中で行なわなければならないため、出来る限り指導者研修の内容を踏襲することとなりますが、県の 研修内容に使用しにくい内容があり、その部分をどのような内容で充当するかが課題です。

・以前の問にあるように、総合リハセンター以外で希望がある。どのように実施していくか悩ましい。

・基本的に忙しい人間が研修講師になっているため、どうしても体に鞭打っての研修になってしまいました。事務的な

部分についてはできる限り県のバックアップをいただき、研修に専念できるようになっていければと思います。

・国の研修の伝達研修的なものではなく、あくまでも地域の特性に配慮したものにすべきであることは言うまでもないが、分野別講義場面では特にこの点が難しかった。

・今後、この分野での受講者が少なくなっていくことが想定されるため隣県との共同開催も視野に入れて検討している。

・地域生活(身体)においては、受講者が18年度は0人、19年度は1人と希望が少なく、研修をどのように企画すべきかという問題がある。

・研修の意図、思考が困難な参加者がほとんど。

・分野によって研修人数に差があり、自分の受け持った分野は少人数で1グループで演習を行った。

・新体系へ準備中であり、具体的には実践していないので役割についてわからない。

・分野別演習におけるアドバイザーの確保が難しい。

・研修内容が各講師に委ねられており、かなり内容がバラつくと考える。

・地域生活(身体障害)の場合、実際にサービス管理責任者をする場面がないためか受講者が少ない。

・通所での支援が多く、個別支援計画がたてづらい。

| 問26 | サービス管理責任者として職員への介入に関して(主な回答) | |

|---|---|---|

| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 問い合わせで相談受付票に記入された時 | |

| ・ | 予め設定された中期評価の時期(3ヵ月後くらい)・スーパーバイズミィーティング | |

| ・ | 利用者の発言内容に戸惑っている時、または利用者が退室(相談支援終了)後 | |

| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||

| ・ | 1)係カンファレンス、評価会議2)職員の経験年数によって時期は変わる。2~6ヶ月に1回 | |

| ・ | 戸惑う場面では、施設としての発言をすることでサービス提供職員が自信がもてるよう、また相談支援後は振り返りを行い、サービス提供職員が気付けるような方法をとっている | |

| ・ | 入所相談受付票による報告を確認後必要追加情報チェック | |

| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 1)入所相談から入所に至るまで 2)初期評価期間(初期評価までの3週間から6週間)終了時 | |

| ・ | アセスメント終了後 | |

| ・ | 計画立案時、計画を含めて指導 | |

| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||

| ・ | アセスメント結果を聴き、何を捉えているか確認し、視野の広さや、視点の大切さを確認している | |

| ・ | サービス会議、計画提出の際に指導 | |

| ・ | 相談支援専門員による聞き取り調査と、”履歴書兼入所希望受付表”を家族及び本人に記入していただく。医療アセスメントとして別日に施設医の診察に入ってもらう。それを踏まえて相談支援専門員がアセスメント表にまとめる。この表をもとに入所会議にかけて利用を決定する。 | |

| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | サービス提供者が原案作成した時点 | |

| ・ | 初期評価会議終了後 | |

| ・ | 利用開始後、1ヵ月以内 | |

| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||

| ・ | アセスメントと計画書の連動性の視点から直接指導 | |

| ・ | 職員が利用者とかかわり始めた後、各職員からの意見を聞き、また利用者へも説明をしながら支援計画をまとめる。 | |

| ・ | 誰のための支援計画か確認し、業務上の都合を極力排除するよう助言する | |

| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 支援計画の完成後すぐに | |

| ・ | 実施状況(利用者の反応)を見て思わしくない時など | |

| ・ | 随時 | |

| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||

| ・ | 各職員への提示。同時に利用者への提示。 | |

| ・ | 実施前に目的や成果の見立てを聴き、実施後には成果について聴く。今後の支援の改善点について話し合う | |

| ・ | 利用者ニーズに適しているか、総合的にチェック | |

| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 定期(3ヶ月) | |

| ・ | 入所日から2か月目に実施。(期間が1年の場合) | |

| ・ | 計画書の評価の際、またご利用者の状況・ニーズの変化があった際に随時 | |

| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||

| ・ | 係カンファレンス、評価会議 | |

| ・ | 資料提出及びその結果に基づいて | |

| ・ | 入所日か15か月たった際、各訓練プログラム担当者より評価を集める。それに基づいてケアマネが情報をまとめ、ケース会議を開く。もちろん微調整はその都度行っている。 | |

| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 目標が達成されたと評価された時 | |

| ・ | 契約終了約1ヶ月前 | |

| ・ | 終期評価会議 | |

| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||

| ・ | モニタリング表確認 | |

| ・ | 中間評価時に加え、支援が間違いなく終了しているか検証出来るよう働きかける。 | |

| ・ | 計画書を元に個別確認し、最終的に会議時に口頭で | |

| 問27 | サービス管理責任者としてチームアプローチに関して(主な回答) | |

|---|---|---|

| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 相談受付票作成後 | |

| ・ | 相談支援報告を受ける際 | |

| ・ | 相談調整係からの入所面接の相談時 | |

| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||

| ・ | スーパーバイザーとしての介入が主。 | |

| ・ | 問題点があれば、会議招集 | |

| ・ | 利用者の意向を聴く中で、どのような支援が必要か考えられるよう促し、必要な機関や職種について気付けるようアプローチしている | |

| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | アセスメント終了時 | |

| ・ | すべてにおいて主に計画立案時および中間評価時 | |

| ・ | ミーティングの際 | |

| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||

| ・ | アセスメント票を元に、情報の欠落がないか等確認。 | |

| ・ | 各職種別に支援の見立てはあるが、それが個人に対するアプローチであることを理解し、チームとして機能できるよう助言している | |

| ・ | すべてにおいてサービス会議が主である。 | |

| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | サービス提供者が計画書を作成した際 | |

| ・ | 初期評価会議終了後 | |

| ・ | 長期的な展望で悩んでいる時等 | |

| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||

| ・ | アセスメント時にアドバイスをしているため、特に介入はしない。 | |

| ・ | 長期的な計画はここの支援計画が凝縮したものであるため、悩んだときは他職種とも相談するよう促す | |

| ・ | 評価会議 | |

| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | サービス提供者間で日程のズレや問題が発生した場合 | |

| ・ | 計画実施導入時、実施時 | |

| ・ | 日常業務の中で随時 | |

| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||

| ・ | サービス提供者に対し聞き取り | |

| ・ | サービス提供者へ口頭や、会議時に確認 | |

| ・ | 誰が何時行い、チームとしての結果に結びつけられるよう確認を行っている。また、実施に際しては一人の職員が抱え込まないよう、進捗状況の確認の際、助言するようにしている | |

| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 予め予定された中期評価時。方針変更時。 | |

| ・ | 適宜 | |

| ・ | 計画書の評価の際、またご利用者の状況・ニーズの変化があった際に随時 | |

| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||

| ・ | 各プログラム担当者(看護師・OT・PT・ST・生活支援員・職業指導員等)、ケアマネが一堂に集まり、サビ管が全体的なとりまとめを行う。 | |

| ・ | サービス提供者、専門家、関係機関から聞き取り | |

| ・ | 資料作成時には支援してきた実績がもれなく記載できるよう振り返りを行う。会議時には「誰が行うはずだった」という議論ではなくチームとしての結果であるという視点を持つよう助言的に関わっている | |

| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 終了予定月。 | |

| ・ | 資料作成時、会議時 | |

| ・ | 計画の終了時 | |

| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||

| ・ | ケアマネや各プログラム担当者からの報告を受け、退所後の生活が円滑に進むよう、最後の調整を行う。具体的に実行するのはケアマネ。 | |

| ・ | 中間評価時に加え、支援のプロセスの検証も行うようにし、各自がチームアプローチの視点で取り組めているかを検証している | |

| ・ | 計画書を元に個別確認し、最終的に会議にて確認 | |

| 問28 | サービス管理責任者として関係部門・機関との連携に関して(主な回答) | |

|---|---|---|

| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | サービス利用希望が出された時点 | |

| ・ | 相談支援センター等からの依頼 | |

| ・ | 相談調整係との入所面接前相談 | |

| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||

| ・ | 自立訓練の事業所であるため、病院の医療ソーシャルワーカーと常に連携を取っている。 | |

| ・ | 相談支援事業所または実施機関に電話による問い合わせ | |

| ・ | 電話連絡 | |

| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | サービス利用希望が出された時点 | |

| ・ | 初期評価期間終了時 | |

| ・ | 来所時 | |

| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||

| ・ | 電話連絡や訪問させていただき直接話しを伺う。 | |

| ・ | 病院の場合、事前に医師から説明を受けているため、現時点の医療情報及び個別情報も貰いながら、面接を実施している。この連携が大事です! | |

| ・ | 利用者ご本人の了解を得て、関係機関に問い合わせ | |

| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 初期評価会議終了時 | |

| ・ | 担当者からの相談を受けた時 | |

| ・ | 必要に応じて | |

| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||

| ・ | 医師等の専門職の見立てとずれがないか検証するようにしている | |

| ・ | 助言および関係職員への助言依頼 | |

| ・ | 評価会議で検討 | |

| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 随時。地域の事業者等に関しては、ケースにもよるが、(自宅がない方の場合)自宅が決まって、移動能力(方法)に見極めが付いた時点くらい。 | |

| ・ | 他施設への実習を行う場合は、ケアマネが他事業所とその都度連携を取っている。 | |

| ・ | 地域生活移行や施設転籍を利用者が希望された時 | |

| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||

| ・ | ケアマネが、他事業所に連絡をいれ、施設見学及び実習の調整を行っている。状態の悪化や、支援方法に迷った際は、他病院への診察(精神科・リハ科など)につなげる。※高次脳機能障害の場合に多い。 | |

| ・ | 職員より、関係機関への連絡。進捗状況に応じて、自宅訪問への同行。 | |

| ・ | 必要な機関との関わりがなされているか検証し、独りよがりな支援となっていないか確認している。当然必要があれば連絡調整している | |

| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 必要に応じて | |

| ・ | 会議前、会議時 | |

| ・ | 予定されていた中期評価時点か、方針変更の時点。 | |

| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||

| ・ | ケース会議への参加を要請 | |

| ・ | 高次脳機能障害の場合は、他病院にてMRIをとるなど専門医より画像所見も貰うこともあるが、たいていは自前で可能。 | |

| ・ | 必要な機関との調整は進んでいるか検討し会議に必要な情報が揃うよう配慮している。会議時には修正された計画内に連携が盛り込まれているか確認 | |

| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | センター及び対象者が支援の終了とした時 | |

| ・ | 退所予定月の評価会議。外部に関しては、退所予定月(または前月)くらい。 | |

| ・ | 他施設への移行前及び実習の際。 | |

| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||

| ・ | これまでの評価をまとめておき、必要な情報を移行先施設宛に情報提供している。 | |

| ・ | 地域生活移行支援に関しては、スタッフを交えてのカンファレンス | |

| ・ | 必要な機関との調整は進んでいるか検討し会議に必要な情報が揃うよう配慮している。会議時には連携がもたらした成果について確認している | |

問29.相談支援専門員とどのように役割分担していますか。

・地域移行の際、相談支援専門員が各地にきっちり配置されているとは、限らないのでケースバイケースで連携を図っ ている。

・現状では相談支援専門員と関わることが皆無。

・相談支援事業所の相談支援専門員と特に役割分担はありません。

・平成21年4月から新体系(機能訓練)へ移行予定。平成20年4月から1年間は、準備期間として試行予定。当センターでは各専門職種を均等に3班にチーム編制し、チームが担当する利用者に対して責任をもって入所から退所ま でサービスを提供することにしている。

・同様に業務している。

・同じリハセンター内では、多くの場合、入所前相談から利用調整会議までが相談支援専門員の役割。地域の相談支援専門員とは、退所予定月前月くらいからの役割分担を行う。

・これまでの記載通り、インテークから施設利用直前までは、相談支援専門員(当センターは高次脳機能障害支援普 及事業として専任1名と兼務1名)が行う。

・現状は旧法施設支援を提供しているため、利用者が地域移行することが明確化した段階から相談支援専門員に繋ぐように努力しており、役割分担は明確です。今後居宅からの受け入れ(新法移行後)の中で多少の躓きは予測している現状です。

・現状では、利用者の地域生活移行に向け、利用者が移行を予定している相談支援専門員に連絡し、地域の社会資源、利用者の意向にそったサービスの活用法についてのケア会議で情報提供、検討してもらっている。

・施設利用中の本人の情報を伝えるとともに家族支援を協働している事例がある。

・相談支援専門員、サービス管理責任者の連携は常に必要と考える。

・利用開始及び終了時にケースを引き継ぐ(必要な人のみ)。地域での具体的計画の立案やサービス調整は相談支援専門員が担当する。

・施設の事業体系から相談支援専門員からの相談をあるいは支援依頼を受ける状況となっている。

問30.サービス管理責任者の課題についてどのように考えていますか。

・役割、責任が大きく重要なものであることは、今回の研修を通し非常に理解できた。反面、役割責任が多い分、抱えなければならない事項も出てくると思われるため、管理責任者向けのスキルアップのための研修や、他機関との連携等では相談支援専門員との役割分担も一定度明確にできるよう対策が必要と思われます。

・施設を出て、地域で生活するための相談支援事業者を含む社会環境がまだ充実していない

・多くの経験と多くの勉強。机上の論理だけではできない仕事であり、やはり経験や思いが必要。また、人格的にも優れ、利用者様にとって何が一番必要なのかを一緒に考えて、一緒に行動していけるということも大切だと思う。個人的にはもっともっと勉強と経験を積まねばならず、課題も多い。サビ管だけの研修などがあれば・・・と思う。

・マンパワーやコストといった事業所側の事情(制約)を勘案しつつ人材育成もしながら、利用者の意向・ニーズを的確につかみ、いかにサービスの質を高められるか、ということに絶えず心を砕いていかなければならない。そのためには気概と能力(知識・調整力・バランス感覚・交渉力など)が求められるが、やりがいのある半面、過酷でストレスフルな業務と考えている。

・一般的なことはいえませんが、当法人にあってはサービス管理責任者の技能をいかに高められるかが課題と思いま す。

・支援計画が利用者のニーズや将来の目標が反映された支援内容になっているのかのチェック体制。

支援計画が計画通り時間軸で遂行されているのか、各利用者の状況を日々確認できる体制づくり。

利用者の地域移行にむけて、地域の社会資源マップの整備や地域の関係機関や事業所との連携体制がうまく構築できるか。

・サービス管理責任者の業務は、相談支援専門員及び事業所の管理者の業務内容と同様であり、事業所内での位置づけが難しい。また、支援計画やモニタリング等についても、これまで施設で対応してきた相談支援専門員の業務と同様であるため、違いを示す事が難しい。

・管理責任者としては、職員への助言を強化することが、求められていると考える。各事業所とも同様であろうが、業務管理業務や宿舎管理業務、リハセンター内の他の事業の業務との仕事のバランスが難しい。

・責任の所在及び役割が明確になったということは、当事者の方にとって良いことだと思います。ただし、福祉業界として、介護職員が定着しない問題を抱えている以上は、まじめに働いている職員の負担感が増すだけである。 「サー ビス管理者はこうしましょう」という見本としては間違いないと思いますが、現実的に実行できるようにならないと、絵にかいたモチだと思います。

・地域格差を埋める、もしくはサービスの均衡を図る視点で考えたとき、サビ管の役割は大きく重責であると思われま す。介護保険制度でも叫ばれる「どの地域でも同等のサービス」という一定程度以上のサービス提供が原則になるわけで地域格差というハードルをどのように越えるかが一番大きな課題と考えます。利用する方々の権利と地域の実態の狭間で苦労することもあると思われます。また、当然のことながら業務量の多さ、自己実現の難しい実態を「連携」でクリアできるかは相当の不安を抱えています。

・指導者養成研修で習得した内容は、膨大なものがあり実際に現場で実践するためには課題も多いと考えます。サー ビス全体をうまく動かしていく責任者としての技術の習得と合わせて、職員からいかに信頼を得るかということが大き なポイントとなるのではないでしょうか。ただ、福祉職場においては、人材不足が大きな問題となりつつあり、いかにして職員の資質の向上を進めていくかがより大きな課題としてのしかかってきていることも事実です。サビ管だけが頑 張ってもどうしようもない現実があることも想定しつつ、福祉サービスの充実と底上げを目指してそれぞれのサビ管が 連携して努力していくことが必要と思います。県内での研修を受けた受講者からも不安の声は多くありました。現場の現状は厳しいものがあります。

・新体系移行に向け、利用者、家族、サービス提供職員とも意識改革が必要である。そして、サービス管理責任者とし ての役割について明確化し認知度を高めていくこと、そのための質を向上させていくことが課題であると考える。

・施設サービス終了後、施設サービス利用導入にあたってのフォローが必要となる。そのための費用の出所がない。

・事業所によっては、サービス管理責任者という立場で現場の直接処遇や事務的作業も兼ねなければ運営できないところが多く、結局利用者に影響してしまうのではないか。専門性が必要な立場であると思われるため、業務量に見合うコストが発生しても良いのではないか。

・現状ではサビ管についての業務は果たせていないので、実際の課題はわからないのですが、私の理学療法士としての経験や知識のみではおよびもつかない広い専門性が必要であるし、地域と連携してネットワークをつくる技量や器量もいると思います。より相談しやすいアドバイザーが必要です。

・情報の共有化をどのようにすればうまくできるのか。1施設のみならず、他機関、他施設との関わりをどのようにもっていくのかが課題となるだろう。

・各事業所によって能力や位置づけにバラつきが出てくることが予測されるため、一定のレベルを維持するための策は必要と考える。

・まだサービス管理責任者としての役割は果たせておりません。しかし、施設内の個別支援計画を作成するにあたり、研修で学んだことを取り入れながら広めていきたいと思っております。

・管理下の個別支援計画の関わり方や指導の質について管理数によって大きな差がでること。再契約を強く希望された場合の対処。

・地域の関係機関と具体的な連携をとっていくこと。私たちのところでは、相談機関とサビ管の顔合わせや研修を考えています。

・市区町村、関係機関との連携をいかに構築し、役割分担していくかが課題と考えます。対象者の年齢による介護保 険との関係についても同様に考えます。

【地域生活(知的・精神)分野】集計結果

Ⅰ 回答者の事業所等について

Ⅱ 国の指導者研修の内容について

問13.国の指導者研修の満足度(問12)の理由

・サービス管理責任者の役割が理解できた。

・従来の集団での画一的な援助から,福祉サービスの利用者一人一人ときちんと向き合うことの必要性に確信が持て ました。

・特に演習において、相談支援従事者研修との違いが見い出せなかった。県で研修を開催する際は、研修の特色を 出すことに苦労した。

・地域生活移行のプロセスが具体的に理解できた。長野県の事例等は参考になった。

・実際の個別支援計画の作成の仕方や個別支援計画とサービス利用計画の違いの説明が不十分に感じた。

・内容的に目新しい物ではありませんでしたが、サービス管理責任者としての基本姿勢等の再確認はできたと思いますので…。

・経営面と利用者中心のサービス提供管理といった一見矛盾してしまいがちなテーマについて、役割を分けて専門職としての位置づけをした国の意図とやる気を直接知ることができた。

・県の研修を受け、サービス管理責任者として働く中で、再度自分の業務を客観的に見直すことが出来た。多くの方 と意見交換する中で、いろいろな考え方と知ることができた。

・利用者ときちんと向き合うこと、聴くことの大切さと難しさ、個別支援計画に落としていかなければならないこと…気づかされ、基本に戻れたことがよかった。もう少し研修に余裕がほしい

・地域生活は相談支援事業所の関係が明確でないので、地域移行の研修にて施設のサービス管理責任者としての視点や相談支援専門員との違いや立場の違いをどのように明確に説明したらいいのか戸惑いました。相談支援専門員との連携をどのようにしていくのかを明確にしてほしいと思いました。

・講師の熱意を感じた。障害者自立支援法の真意を学べた。

・個別支援計画の重要性を改めて認識した。

・後からいただいたCDが良かった。

・演習において初めて顔を合わせるメンバーの中で、事例に基づき個別支援計画を立てていく課程でいかに自分が主体的に関わっていくかの大切さを感じた。それができないと自分の県で指導できないと感じた。

・サービス管理責任者の役割について学ぶことができたので。

・特に演習が視点も含めとても分かりやすかった。

・福祉に科学の要素を取り入れるという講義内容に感銘を受けた。

・社会福祉を取り巻く意識の変革の必要性と地域生活移行の重要性を痛感していた折の研修で結果として他県の受講者との差異があまり感じられなかったことがそういう社会になっているのだと感じた。

・参加してみてサービス管理業務に具体的なイメージをもつことができた。

・分野ごとに演習を中心とした組み立てであり理解しやすかったが、全体講義についてはもう少し時間をかけて詳しく聞きたかった。

・演習と模擬ケア会議が実践的でよかったです。あのコマにこの講習で養成したい内容が詰まっていたと感じました。

・制度の運用方法などで不明瞭だった点が整理されたこと。さらに、サービス管理責任者に求められている能力や運用の着眼点が明確になったこと。実践されている方の講義に十分納得した。

問15.国の指導者研修の内容が現場で生かされているかどうか(問14)の理由

・サービス管理責任者としての意識で業務にあたるようになった。

・個別支援計画のあるべき姿やその管理の仕方等を,改めて学べた

・サービス管理責任者としてというより、この仕事に携わってる者の心構えとして勉強になった。

・「決めるのは私」という原則を個別支援計画の基本コンセプトにすることができた。

・計画を作る上での考え方のポイントは明確だった。

・既に移行しており、サービス管理責任者として従事していますので…。

・県研修を通して役割を明確に伝えることができたので。

・サービス管理責任者とワーカーを兼任する業務の中で、混同しがちな業務を、それぞれの役割を区分して、任務に携わることができるようになった。

・利用者が本当は何を望んでいるのか、どう支援して欲しいのかこの研修で“待つ”ことの大切さや誰のための支援計画なのか考えるようになった。しかし、なかなか支援計画が立てられないのが現実。

・研修をしないと、サービス管理責任者がどういう立場でどこまでの責任があり支援に対する権限があるのかがわからないが研修することで明確に理解し、利用者や他の施設職員に説明することができる。

・資料(特にパワーポイントによる説明)は良く評価されている。

・これまでの個別支援計画の内容の見直しや様式の変更等をおこない、現場の意識改革に努めている。

・利用者のニーズを聞こうとする思いが強くなった。

・自分だけの考えではなく、常に利用者主体に基づき、また、関係者からの意見を積極的に取り入れるようになった。

・国の書式を参考に事業所の計画書等の様式を作成している。

・福祉の機会について再確認することができ、自立支援法の基礎的な部分も理解できたため。

・新体系移行に向けて職員が共通したレベルで利用者をみつめることができるように助言が可能になったこと。

・個別支援計画の用紙を見直し学んだことを生かすことになったから。

・基本的な考え方や方向性について従事者に助言、説明できるが、利用者の実際の生活に結びつけ、支援を行うには少し時間を要する。

・勤務実態がサビ管と違います。それだけではいられません。研修を受けたことで概念的には整理されましたが、私の現実とはかけ離れています。しかし、計画を作るワークショップは実践的で、仕事に反映されています。

・私自身の職員へのかかわり方に変化(支援について丁寧に説明する・どのような目的でかかわるのかを分かりやすい言葉で伝えるなど)した。

問17.問16で国の指導者研修の内容と現場とのずれが「とてもある」「ある」と回答した人の具体的内容

・地域移行については、まだまだ難しい状況がある。家族への働きかけについても積極的には困難な状況もある。地域の資源も不十分であるため、資源の整備も同時に行う必要がある。

・福祉サービスに従事する者として求められている職員の意識

・一事業所ではなく、地域で支援していくという視点。時間軸に沿った支援ができていなかったこと、支援に関する責任の所存が不明確であったこと等が、あらためて分かったこと。

・先進事例の臨場感を伝えるのが難しい。地域の実情で実効性が変わる。サービス管理は形式的になりがち、特に入所施設から地域生活に移行する場合は、本人の意向とともに事業所の戦略や自治体の意向等も重要な要素となる。

個々の現場職員が処遇以外の領域を計画することには現状では無理があるのでは。したがって、どうしてもトップダウンになりがち。組織としてどう方向性を共有していくかが問われる。逆にこの議論がなく個別支援計画を作成するとルーチンワークの繰り返しになりがちになると思う。

・国の研修の内容では実際に計画書は作成できない。県での研修では、かみ砕いた説明や記入法が必要とされた。

・内容的にある訳ではありません。しかし、現在の単価ではサービス管理責任者が純然と本来の業務ができるようにはなっておらず、結局は「片手間」的な印象が拭えないからです。

・人員配置上、余裕がある事業所や意識が高い受講生は研修内容を実行している状況や研修前からこのレベルを実行しているが、義務的な意識で受講している方には、研修自体が苦痛の様子で、何ら研修効果が期待できない。

・現場の人員配置に起因して、限られた職員で兼任をすることで、業務の境が希薄になる、自分のそのときの立場がどこにあるのかの認識を忘れてしまう

・職員の日々の業務量が多く、個別支援計画の共有や、変化についての情報共有がなかなかできない。施設長という立場でサビ官を任されるのは実際は中途半端に終わるようで良い支援ができないのではと悩んでいる。

・個別支援計画による支援者のネットワークがまだまだ弱いように思います。

・現在は支援員として仕事をしている。

・現場では、研修が学んだほど、丁寧に個別支援計画を立てる時間がない。

・実際の現場では、いまだに以前との変化に戸惑っている状況。

・地域に社会資源が少ないため活用が難しいため。

・スタッフの人員確保が出来ていないこと。計画どおりに進まない。

・理念や考え方に違いはないが地域の環境や情況によって支援しずらい部分もある。まず、現場が変わり、地域を変えていく努力が大事。

問18.国の指導者研修の内容で良かった点

1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

・サービス管理責任者の役割とその考え方がはっきりと理解できた。

・時間軸に沿った支援ができていなかったこと、支援に関する責任の所存が不明確であったこと等が、あらためて分かったこと。個別支援計画の作成、実施のみで終わるのではなく、中間評価を経て終了時評価に至るまでのプロセスが大事であることを実感できたこと。特に、利用者の満足度についてのアンケートが参考になった。山田さんの実践に話がとても分かりやすく参考になった。特に、聞き取りの注意事項については、すぐに実践に使っていこうと思った。

・障害者自立支援法におけるサービス提供・・・分かりやすかった。仕事の流儀は具体的で良かった。

・ベーシック

・人員配置上、余裕がある事業所や意識が高い受講生は研修内容を実行している状況や研修前からこのレベルを実行しているが、義務的な意識で受講している方には、研修自体が苦痛の様子で、何ら研修効果が期待できない。

・法制度の中での、自分のおかれた立場の認識

・『制度は普遍的に支援は個別的に』を合言葉に『科学的な方法を持った支援』『客観的に共通性を持った支援』をベースにサービス提供を行う一連のプロセスPDCAサイクルの重要性が分った。役割として、質の高いサービスが提供されているかチェックするのであって、人を管理するのではないという事を忘れないようにしたい。

・障害者自立支援法の仕組みを理解し、サービスを提供していく理念や視点が明確に。パラダイムを

・大切なイメージがつかめた。

・職員のスーパーバイズの機能もサビ管には含まれることを知った。

・自立支援法について理解しやすかった。

・現場で携わる者としての見方が再認識されたことと障害の持てる意味が理解できた。

・自立支援法の中での位置づけ、業務に向かう姿勢、スタッフの育成

・障害者自立支援法におけるサービス提供の中で、近い将来を見据えた支援、達成目標の明確化、利用者中心の支援について、サービス管理責任者がどのように評価していくか、具体的に示していた点。ICFに関する例示が分かりやすかった。アセスメントの重要性について時間をとり説明されていた点。

2.サービス提供のプロセスと管理

・これまでの措置制度と障害者自立支援法の違いとサービス管理責任者の役割と進行管理についての理解ができた。

・連携を深めるということは、利用者と事業所にとって良いだけでなく、それが地域を作っていくことになることが理解できたこと。支援協議会を活用するのではなく、自ら自立支援協議会に入っていくという視点。

・西駒郷のプロセスは具体的で分かりやすかった。

・ベーシック

・サービス管理責任者の持つべき意識の理解 何を管理すべきなのかの再確認

・◎要望とニーズの捉え方。自己決定の尊重。出来る事に着目する(強さ)など基本がぶれないで計画を立てる。サービス内容のチェック。◎施設から地域移行のために丁寧な聞き取りとその人の言葉で整理。現地見学を実施しイメージを持ってもらう。支援計画はその人の必要性に応じて修正など具体的な話が聞けて良かった。

・インテークからアセスメント、支援計画、モニタリング、支援計画とよく理解できた。

・長野県の事例を通して、知的障害者が地域生活へ移行した具体例がよく分かった。

・できることに着目してのプランになっているか、がよく理解できた。

・スタンダードな話で分かりやすかった。

・過程が大切であることが理解できた。

・一連の流れと過程における業務

・実際に支援している方が、具体例(長野の例)を取り上げて説明していたのでイメージしやすかった

3.サービス提供者と関係機関の連携

・一つの事業所で完結するのではなく、他の機関との連携により、対象者への支援が行われる重要性について理解で

きた。

・山田さんの西駒郷での実践報告はとても参考になった。

・各地の政策は参考になった。西駒郷の紹介も具体的で参考になった。関先生の話は奥が深くてもっと聴きかかった。

・ベーシック

・日ごろの業務で、実践していると感じていた部分に、新たなヒントを得る フットワーク、ネットワーク、チームワークという要素

・よく利用者に「困った事があればSOSを出す」と言ってきたが、連携するということも同じだと思った。当然困る(課題について)前から支援計画を通して同じ言語で共有する事が大切なのだと。それには自分達だけで完結しないことが前提という事を意識したい。ないものはつくっていく(開発的機能)ためには、地域の連携が大切。総合相談室はその人の人生を分野は違っても必然的にトータルに支援する場所になっている。こことの連携もありだと思った。

・サービス調整会議の役割の理解ができた

・ネットワークの重要性が認識できた。

・完結型支援からオープン支援へ、ということでお互いが殻を破りそれぞれの専門性を生かしながら連携して支援するという支援を支援するという視点で、普段からの研鑽の必要性が大事な点。

・事例を通じて説明してくれたので良かった。

・今後の福祉には他機関との連携が必要であることが理解できた。

・県内でトータルな支援会議があるのかどうか認識不足なところもあるが、圏域では何度か参加したことがあり、必要性が高いと考える。

・実践を通して連携を考えるということが講義の中に入っており、人の社会生活を考える(知る・認識するなど)ことについて、社会福祉の観点から説明があったことで、日々の実践に関する学問的な裏づけを感じることが出来た。仕事の流儀について、非常に分かりやすかった。次回も残してもらいたい

4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

・実際の事例をとおしてアセスメントやモニタリングを行ったことで、サービスの提供者への助言も行いやすくなった。

・多角的な視点でよかったと思うが、内容に欲張りすぎな感があった。

・ベーシック

・事例を挙げて講義されたことで、現実的に感じられた

・資源に合わせるのではなく利用者に合わせるサービス。情報の伝達が、選択肢を広げると思った。それにはフットワーク、ネットワーク、チームワークを機能させる必要性を感じた。ロールプレイは耳からの学習から眼からも学べ、イメージが持てた。ケア会議を何度か行っているが、やはり当事者の方は心強いとの感想だった。

・モニタリングについて、理解が深まった。モニタリングは今現時点のアセスメント

・データに基づく客観的な分析というのが、具体的によくわかった。

・事例を通じての話もあってよく分かった。

・実際に支援が行われた事例に基づいた説明が分かりやすかった。ロールプレイがとても良かった。

・知的、精神分野での自立支援法の活用の仕方が理解できた。

・実際の場面で支援に関わっている講師の方なので資料にとらわれないで良かった。

・グループワークに移る前に、ロールプレイが実施されていた。サビ管と相談支援専門員の違いが明確で、その後のアセスメントや個別支援計画のグループワークが円滑にすすんだと思う。

5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)

・アセスメントの重要性を認識した。

・講師陣による支援会議の開催のロールプレイはとても良かった。

・模擬ケア会議を行ったところ。しかし県ではすでに実施していた。県でも好評である。

・ベーシック

・グループワークをすることで、多くの方のいろいろな考え方を聞くことが出来た

・アセスメントと課題の整理にかなり時間を費やすが、実際時間を取る事が大事という事で安心した。事例を通して計画をたてたが、時間軸・短期目標は実現可能な内容で・本人と家族の要望も入れる・当事者の言葉で書く・住まいと日中活動の場をどうするか・支援計画は本人と確認しながら…参考になった。

・アセスメントについての理解ができた

・リアルニーズをどう捉えていくかを分析していく課程がよくわかった。

・グループワークはとても良い。

・実際に支援が行われた事例に基づいた説明が分かりやすかった。ロールプレイがとても良かった。

・そのように情報を集めるかなど理解できた。

・具体的な事例を基に検討でき理解しやすかった。

6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)

・個別支援計画の重要性とそのポイントについて再確認ができました。

・武田さんの示したツールは良いと思った。生活暦の表は導入したいと思った。

・ベーシック

・グループワークをすることで、多くの方のいろいろな考え方を聞くことが出来た

・修正はマイナスイメージが強いがプラスのイメージが大切。変化に対しては柔軟に。個人のところに着目しがちだが環境調整に絞って修正。モニタリングの結果新たなニーズが生じる。そのための修正も大切。

・高齢者から実施など、具体例が印象的

・モニタリングや中間評価の方法、また計画の修正・変更方法等が演習により学べた。

・皆の意見交換、協議の良さを学んだ。

・実際に支援が行われた事例に基づいた説明が分かりやすかった。ロールプレイがとても良かった。

・どのように個別支援計画をたて、活用し、利用者を支援できるかを理解できた。

・単一の人が集合してのグループダイナミックであるが、どのグループも結果的に共通しているということが多かった。

・具体的な事例を基に検討でき理解しやすかった。

7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際

・サービス内容を定期的にチェックし、利用者本人の望む生活の実現を進行管理することの重要性を認識しました。

・フェイディングとナチュラルサポートの視点は就労支援では言われていたが、地域生活移行でも同じであることに

・ベーシック

・グループワークをすることで、多くの方のいろいろな考え方を聞くことが出来た

・自分の事業所だったらどう取り組むかの設問では、他の皆さんの考えが聞けなるほどと考えさせられる事が多々あり良かった。いろんな角度から利用者さんを見る事が見えなかった部分を知る事につながると思った。最後の意見交換も設けていただき、地域の実情も少し理解できた。

・サービス内容の利用者満足度とニーズから、モニタリング、アセスメントへの流れと理解

・模擬支援会議

・世話人や支援者が利用者に寄り添って支援していくのをうまくリードしながら導く視点。

・サービス管理責任者としての視点を考えるのが難しかった。

・実際に支援が行われた事例に基づいた説明が分かりやすかった。ロールプレイがとても良かった。

・実情にあったケアマネジメントをどう立てていくか理解できた。

・現状でよい。

・具体的な事例を基に検討でき理解しやすかった。

問19.国の指導者研修の内容で改善したらよいと思う点

1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

・サービス管理責任者の役割を明確にする必要があるように思います。より具体的な内容での説明があってもよいと思います。

・相談支援専門員との違いについて、もっと明確にしてほしい。

・仕事の流儀は面白かったが、サビ管の業務の業務分野ごとに時系列で説明するとよいのでは。

・「総論」ですので改善しようがないと思います。相談支援従事者との関係についてもう少し突っ込んだ話があると良かったと思います。

・成年後見制度等、実践的権利擁護論を入れて欲しい。サビ管ができる権利擁護を事例を通して紹介できる講師選定を願う。

・自立支援法はまだ様々な課題を抱えながらのスタート。現実は、サービスを利用するたびに1割負担の問題が発生。この問題を避けずにきちんと国の考えを示してほしい。サービス提供に格差があってはならないし、当事者の立場に立つということはどういうことなのか悩む。

・サービス管理責任者とソーシャルワークの視点

・自立支援法については特に触れなくても参加者は理解していると思う。サービス管理責任者の役割、必要性に絞ってもよいと思う。

・職員のスーパーバイズの方法を具体的に教えてほしい。

・サービス提供にかかる責任の所在について、事例を入れ込む等具体的なものを示さないと県に戻った際に難しいと思う。

・制度が始まってまだ1年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。

・厚生労働省が出している基本の図(資料2~10)までや、基本的なサービスの仕組みは説明しなくてもいいと思う。その時間を他の説明にまわしてもいいのではないか。

2.サービス提供のプロセスと管理

・体系的な意味は十分理解できる内容となっていますが、具体の内容があった方がより理解が深まると思います。

・各事業所の見本となるような書式があったら良い。基本的に、書式は各事業所が使いやすいように作成するのが本来のあるべき姿と考えるが、実際に県で研修を行ってみて、書式が不十分な事業所があまりにも多かった。ワーキンググループでも更なるご検討をしていただきたい。

・具体的なツールを用いた実務の説明が欲しい。(演習にゆだねることかも知れないが)障害者ケアマネジメントの手法を再度分かりやすく説明して欲しい。

・「総論」ですので改善しようがないと思います。相談支援従事者との関係についてもう少し突っ込んだ話があると良かったと思います。

・成年後見制度等、実践的権利擁護論を入れて欲しい。サビ管ができる権利擁護を事例を通して紹介できる講師選定を願う。

・個別支援計画は全てサビ官が作成するものと思われている。誰がその人をよく知っているか。だれに主に作成してもらいたいのか。利用者を含めた協働作業ということを周知して欲しい。またサビ官の冷静で客観的な判断や情報量、コーディネートする力(センス)が求められると思う。

・権利擁護の視点

・制度が始まってまだ2年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。

・もう少し時間があればよかったと感じる

3.サービス提供者と関係機関の連携

・自立支援協議会の連携と関係機関の連携の重要性が理解でましたが、具体事例についての連携の内容があればより理解でると思います。

・関先生の話は興味深いが難解である。分かりやすく時間をかけて話して欲しい。漠然とした理解に終わったように思う。

・「総論」ですので改善しようがないと思います。相談支援従事者との関係についてもう少し突っ込んだ話があると良かったと思います。

・地域でかかえる問題は地域で解決していくと。地域の力をどう意識するのか。支援会議の持ち方、個人情報について取り扱い方など実践例が聞きたい。自立支援協議会の機能(施策提言の場にもなるのか)をいかすには…各地域の情報を知りたい。

・ネットワークとして関係者がいかに機能していくのか

・漠然とした内容となっていたため、ここも具体的に提示あるものが多い方が良かった。

・大いに参考になった。

・制度が始まってまだ3年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。

・なじみのない人に「社会福祉の原理」「相互依存性」の話をした時、伝わるかどうか疑問であるため、もう少し時間をとって分かりやすい方法(具体例を出す)を示したほうがいいと思った。

4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

・サービス管理責任者としての役割の具体性を示して欲しいと思います。

・国の研修で、「基本はこれだ」というツールを示してくれるとありがたい。それを事業所でアレンジして使えるようなもの。あまり詳細であっても実際の業務では使えないので。デマンドとニーズの違いは大切、どうニーズとして把握するかのプロセスを分かりやすく。重度障害の人のアセスメントの具体的な方法、事例を知りたい。支援者が断弁せざるを得ないのであれば、どう本人の意向を確認するか、長野県の地域意向の本人確認はよくわかるが、日常生活の支援においてどう把握するかが現場では欲している。

・時間が限られたなかで、 モニタリングの実際までの講義は無かったかと思ったのですが…時間があればロールプレイの中に取り入れても良かったかと思う。

・精神・知的分野ではあったが、世の中で一番困難ケースとなっているのは、身体障がいの知的・精神の障がいを併せ持っている方々や、精神の障がいのために身体的な障害をもってしまった方々の支援が大変な場青が多く、地域支援は3障がい一緒に学び事が大切と思う。

・サービス管理責任評価についてもう少し具体的なものを聞かせて欲しかった。

・意識の共有ができ、大いに参考になった。

・制度が始まってまだ4年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。

5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)

・アセスメントの必要性について、具体的に示して欲しいと思います。

・地域移行のプロセスが主だったが、GHCHでのサービス管理の具体例の紹介がもっとあってもよい。

・演習全般で、文字だけの情報提供なのかで、イメージつかみにくく、またグループのメンバーも現実的に討論していく人数よりも多く、まとめにくい。時間をもう少し余計に取ってもらいたかった。

・個別支援計画表に落としていくのがなかなかできなかった。まして利用者の方にも分るようにするには、表の工夫が急務だと思った。ある程度の項目がすでに取り入れられていると、ずい分助かる。時間が無く最後までやれなかった。

・記録は大切だが、記録万能ではない。フットワークの大切さ

・良かった。

・制度が始まってまだ5年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。

・グループワークを始める前に小ゲーム等を行い、それぞれの参加者が発言しやすいようリラックスさせる工夫も必要だと思う

6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)

・個別支援計画の留意点について詳しい説明が必要と思いました。

・修正はとても大切。修正のタイミング、会議の持ち方、再アセスメント等時間をとって丁寧に説明して欲しい。

・課題の整理表は記入しづらかった。できれば他にも表があると比較しやすく、持ち帰って工夫できればと思う。個別支援計画表は2度目だが、時間が足りなかった。実際モデルを通して、評価していくのも良いのではと思う。

・失敗してこそ人は育つ

・良かった。

・制度が始まってまだ6年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。

7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際

・サービス内容について、より具体的なチェック方法を示して貰いたかったと思いました。

・権利擁護について、もう少し時間を割いてやっていただきたい。自事業所を含め、実際に機能していないところが少なくないように思われる。

・サビ管の業務としてのツールの提案があれば。例えばサビ管業務日誌の提示、日々の記録等

・事例を選択するのではなく、グループのファシリテーターの事例に基づき、検証したほうが良かったのでは。アドバイスもしやすかったと思う。

・利用者に受け入れられる支援内容をどのように創りあげるか

・演習でもスーパーバイズの練習がしたい。

・実際のマネジメントに役立つ内容であった。

・制度が始まってまだ7年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。

問21.テキストの内容を具体的にどう変えたら良いか。

1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

・サビ管の業務の説明が現状では内容不足。具体例を示して領域ごとに開設するように。

・成年後見制度、日常生活自立支援事業、行政不服申し立て等、事例を通した実践的権利擁護のしかたを入れるべきである。私個人として、実践的権利擁護を研究していて、実践現場とのずれを大きく感じる。実際のグループワークでも、「お金がないから成年後見につなげない、だから権利擁護ができない」等の誤った考え方が訂正されていかず、当たり前のこととして話が流れてしまうことは、日本社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ会員であり、社会福祉士国家試験受験対策講座「法学」を担当している私個人としてはどうしても耐えられない。~個人としての見解です~

・パワーポイントの原稿?がそのまま資料になっていて、文字数が少なくても1枚分となっているのは、もったいない。(1以外にも見られました)

・相談支援専門員との関係の整理

・基本となる部分を毎年大切にしてほしい

・サービス管理責任者の役割や必要性を中心にした内容にしてはと思う。

・サービス提供にかかる責任の所在について、事例を入れ込む等具体的なものを示さないと県に戻った際に難しいと思う。

・はっきりとした役割及び認識が十分ではないが、大いに必要であり、キーマンとなり得ると考えられる。

2.サービス提供のプロセスと管理

・ツールの提示 活用できるものを掲載

・成年後見制度、日常生活自立支援事業、行政不服申し立て等、事例を通した実践的権利擁護のしかたを入れるべきである。私個人として、実践的権利擁護を研究していて、実践現場とのずれを大きく感じる。実際のグループワークでも、「お金がないから成年後見につなげない、だから権利擁護ができない」等の誤った考え方が訂正されていかず、当たり前のこととして話が流れてしまうことは、日本社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ会員であり、社会福祉士国家試験受験対策講座「法学」を担当している私個人としてはどうしても耐えられない。~個人としての見解です~

・2だけではないのですが、横文字は確かにスマートで良いのですが、できればもう少し詳しく説明していただくとありがたいです。

・サービス管理責任者が提供するサービス計画の具体例

・基本となる部分を毎年大切にしてほしい

3.サービス提供者と関係機関の連携

・散文的な内容のように思う。内容的には良いと思うが、章立てなど工夫して欲しい。

・基本となる部分を毎年大切にしてほしい

・漠然とした内容となっていたため、ここも具体的に提示あるものが多い方が良かった。

4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

・精神、知的で重複したり、形式が違うこともあって、聴いていて混乱した。

・基本的な事例と、困難事例にたいする実際

・基本となる部分を毎年大切にしてほしい

5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)

・ツールモデルの掲載

・基本的な事例と、困難事例にたいする実際

・基本となる部分を毎年大切にしてほしい

6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)

・ツールモデルの掲載 支援会議のモデル

・利用者がワクワクする個別計画立案タイムも必要では

・基本となる部分を毎年大切にしてほしい

7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際

・サビ管の業務としてのツールの掲載があれば。例えばサビ管業務日誌の提示、日々の記録等

・でも、実際はというサービス内容と、マネジメントの現実を知る

・基本となる部分を毎年大切にしてほしい

問23.都道府県の研修を企画運営する上での課題

・受講生のレベルには、差があり内容も難しい。

・県の研修は終了しましたが,国の意向を正確に伝えられたかどうか不安はあります。講義・演習ともに,コピーをしたつもりですが。

・相談支援従事者研修との違いを出すこと。3会場計6日間の開催であったため、グループリーダーの確保(質と量)が大変だった。講師として準備の段階からかなりの日数を費やしたため、自事業所にもかなりの影響があった。

・受講者のレベルの問題 障害者ケアマネジメントを十分理解してない人が多く、基礎的な研修が必要。また、相談面接等のスキルが条件となるが不適切な人が多いのが気になる。事業所ではとにかく5年の実務経験者を送り込んでいるが、実際にサビ管ができるかどうかはとても不安。

・個別支援計画の位置づけなど、他分野の講師と説明や書き方が違った。研修生の知識に差がある。 ・結局、「施設長」クラスの参加が多いのですね。ダメだとは言いませんが、「そもそも」論の部分でご理解いただいていない現状はあると思います。

・相談支援とサビ管の県所管係が異なっているため、様々な問題を抱えている。その結果、我々が批判の的になっている。国研修を一本化して欲しい。

・演習の時間が十分であるかどうか 自分が昨年受講した際も、演習の時間は十分でなかった

・実際国の研修を持ち帰って、講義すると言うことはとても難しくできれば専門家をどんどん増やしていただき県へ出向し講義していただきたい。また当事者の話しをどこかで取り入れても良いのではないでしょうか。集中講義よりある程度日数が取れると助かります。

・研修委員会などの立ち上げと、県レベルの勉強会や組織を創る。社会福祉士会に委託などの検討も必要。

・自分が講師をするとなると非常に体力を要する。

・フォローアップ研修をどのようにしていくかが課題となっている。

・昨年度の受講者や他にも2名ほど手伝ってもらい、無事終了することができた。

・演習のグループ分けでどの程度個別支援計画ができるのか。限られた時間内でカリキュラムを消化できるのか。

・演習の進め方、参加者のレベルと時間設定

・受講者の全体的な質のレベルの差。一定の質を担保するためにもきちんと試験をする方がよいと思う。

・中央の研修の内容を地域に合わせてどう伝えていくか。

・受講者の意識の変革を目指している。

・全国研修の資料がそのまま使えるわけではないので、資料を作成するにあたり県内の状況等を把握する必要がある。

Ⅲ サービス管理責任者の現場の業務について

| 問26 | サービス管理責任者として職員への介入に関して(主な回答) | |

|---|---|---|

| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 相談受付表を見てまたは職員から状況を聞いたとき、必要な情報が聞き取れていないと思った時 | |

| ・ | 紹介されてくる場合で、当法人の利用が適すか現場で迷っているような場合 | |

| ・ | 相談があった時点で | |

| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||

| ・ | 面記録書式の提示、重度障害者の場合の意向の確認は担当職員が情報を収集しイメージして作成。保護者の評価、面談記録の評価を通しての職員の指導助言。 | |

| ・ | 利用者の意向、心理状態等、相談受付表に書かれていない面の状況把握についてのアドバイスをする。 | |

| ・ | 初回の面接で同席する | |

| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 一方的な聴き取りになっていないか、あせって一度に情報収集していないか等に疑問を持った時 | |

| ・ | 利用開始1か月 | |

| ・ | 定例で検討 | |

| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||

| ・ | 担当PSWより内容把握し、具体的な言葉でアドバイス | |

| ・ | 担当となった職員へ声かけを行う。 | |

| ・ | 必要な領域を把握することに重点を置くようアドバイスする。 | |

| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 定例で検討するとともに、変化があった時 | |

| ・ | 利用開始時、開始2,3か月 | |

| ・ | 開始時、定期(6ヶ月)又は状況に変化があったとき | |

| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||

| ・ | 作成時にミーティングと本人・家族の確認 | |

| ・ | 事業所内のケースカンファレンス。 | |

| ・ | 入所施設の場合、継続しているので定期的に支援計画を評価し、修正するよう指導している。 | |

| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 実施の段階で○ヶ月後にプラン終了した時点でどう変化しているのか?疑問に思った時介入する。 | |

| ・ | 定例で検討するとともに、変化があった時 | |

| ・ | 定期的な会議、不定期に様子を見にいく | |

| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||

| ・ | 聴き取り・実際に状況を確認 | |

| ・ | 申し送り事項に対して今後の方向性を指示 | |

| ・ | 面接の実施。利用者やサービス提供職員と一緒に話し合う。 | |

| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 3ヶ月~6ヶ月後 | |

| ・ | 6ヶ月に1回は確実に行う | |

| ・ | 本人の状況が変化したときに支援者より報告を受けて介入する。 | |

| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||

| ・ | ケース検討会にて報告、意見交換、個別に指導 | |

| ・ | 評価表と修正案の確認 | |

| ・ | 各所ごとに見直しを行ったものに対して意見を付す | |

| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 新たなニーズを見つけだすとき | |

| ・ | 終了時評価における検討会議 | |

| ・ | 地域生活へ移行した場合、退所するとき 終了時面接を行う。 |

|

| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||

| ・ | 会議のメンバーの一員として最終的な確認を行う | |

| ・ | ケースカンファレンスにて今後の方向性を確認 | |

| ・ | 面談記録の評価、助言、指導 経過記録の作成における指導 |

|

| 問27 | サービス管理責任者としてチームアプローチに関して(主な回答) | |

|---|---|---|

| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||

| ・ | 困難と思われるとき | |

| ・ | 必要に応じて行うとともに定例の会議においても把握している。 | |

| ・ | 毎日の申し送り | |

| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||

| ・ | 打ち合わせ 文書の情報回覧 ある程度の支援計画のイメージを共有する | |

| ・ | 初回の段階でそのように相談受付するのか、アドバイスを行う。 | |

| ・ | 随時職員ミーティングで情報を共有 | |

| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||