2.調査について (2)ヒアリング調査

① 目的

「サービス管理責任者に関するアンケート調査」で得られた結果を基に、さらにサービス管理責任者研修(指導者研修)に対する評価、都道府県研修の状況、支援現場でのサービス管理責任者の業務の課題等を明らかにする。

② 調査対象者 27名

・平成19年度サービス管理責任者研修(指導者研修)修了者25名

・平成18年度サービス管理責任者研修(指導者研修)修了者 1名

・その他 1名

※地域生活(身体)分野および就労分野は各6名、他の分野は各5名

③ 調査内容

○指導者研修について改善して欲しい点(講義内容、演習内容、テキスト等)

○都道府県研修について(役割、研修の進め方、研修内容等)

○サービス管理責任者の業務について

○その他

※上記の内容について、1人あたり約1時間程度のヒアリングを行った。

④ 調査期間 平成20年1月28日~2月15日

①介護分野

a)都道府県研修について

(ⅰ)都道府県研修での役割(企画・運営・講師等)について

○ 企画・講師の役割を果たしている。

○ 介護分野のリーダーを果たした。

(ⅱ)研修の進め方(企画・運営等)について

○ 企画・運営に携わる人が20名ほどいるが、3障害間の連絡が難しい。講師間の講習の趣旨や方向性を理解してもらうのが難しかった。

○ 受講生のレベルの差が大きく、企画・運営が難しい。

○ 県職員が対応できていない。

○ 県レベルの積み上げがない。

○ 事例の導入が難しかった。

○ アセスメント項目が定型化していなかった。モニタリングが難しい。

○ オーバーワークとなって、チームワークを確立するための会合を設定するのが難しい。

(ⅲ)研修内容について(改善や工夫した点等)

○ 国の研修とは異なり、講師がロールプレイをしてもらい、良い例、悪い例を学習させるようにした。

○ 国の資料は多いので、資料を厳選して、ポイントを絞った。コアの資料と参考資料に分けて配布した。

○ ロールプレイで、事業所システムを入れてサビ管の業務の難しさを理解してもらう工夫をした。

○ 県レベルで個別支援計画の様式を決めて実施した。

b)指導者研修の改善点

・全体講義

①「障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割」

○ 内容が多すぎ、口頭での説明が早く、理解するのが難しい。個人の流儀はあまり参考にならない。したがって、資料・内容を厳選する必要がある。

○ 分野別とだぶっているところを整理してほしい。

○ 全体講義で重複している部分がある。整理したいほうが良い。

②「サービス提供のプロセスと管理」

○ 従来の障害モデルとICFのモデルの違いが理解できなかったので、具体的な例を示す必要がある。長野県の地域移行の事例は相談支援として理解できるが、この研修では必要ないのではないかと思う。

○ 具体的な事例を含めて説明してほしい。

○ 全体講義で重複している部分がある。整理したほうが良い。

③「サービス提供者と関係機関の連携」

○ 連携の必要性は理解できるが、具体的にどのように連携するかの方策を示してもらいたい。地域自立支援協議会の先進的な市町村の発表をしてもよいと思う。

○ 内容が多すぎた。

○ 全体講義で重複している部分がある。整理したほうが良い。

○ 医療分野との連携、情報の提供について触れてほしい。相談支援専門員との関係を明確にしてほしかった。

・分野別講義

①「アセスメント及びモニタリングの実際」

○ 4つの事例を理解することは難しく、身障と知的とそれぞれ1事例で説明するほうが適切であると思う。

○ 事例の提示を現場レベルにすべきである。

○ 実践報告が多く、一つを深めることでよい。

○ 事例について、障害特性に配慮したポイントを示してほしかった。

・分野別演習

①「サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)」

○ 特にないが、身障と知的では、専門性が異なり、C5と言われても知的分野の人は理解できない。事例の選択が難しく、回顧録風に書き直して個別支援計画作成につなげることも考えられる。

○ 事例をもってきて、個別支援計画を作成する方法も検討してはどうか。

○ 演習で話し合う時間が不足している。

○ 他のグループ活動を観察できるようにするとよい。ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすい。

②「サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)」

○ 18年度と19年度の事例は同じだったので、事例は変えたほうがよいと思う。

○ 話し合う時間が不足している。

○ 他のグループ活動を観察できるようにするとよい。ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすい。

③「サービス内容のチェックとマネジメントの実際」

○ サビ管と管理者との関係が難しい。サービス内容のチェックだけでなく、管理者との関係をまとめとして入れるとよいと思う。

○ 話し合う時間が不足している。

○ 都道府県の研修に対する具体的な助言があればよい。

○ 他のグループ活動を観察できるようにするとよい。ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすい。

c)サービス管理責任者の業務について

○ サビ管は、管理者をサポートする立場でもあり、主任の立場でもある。その意味で、管理者と職員の中立の立場をとるべきものであると思う。実際は、中立の立場をつらぬくのは難しい。例えば、食事で「温かいごはんがほしい。」という利用者の要望がでてくると、職員に対して温かいごはんを望む利用者はできるだけ最後によそうように調整を図る必要がある。運営面では施設長と調整を図る必要があり、中立の立場を問われる。

また、サビ管は、サービスの質の向上を図る必要がある。そのためには支援マニュアルを作成することが必要になる。同時に、情報の共有化の観点から個別支援計画を職員に周知する必要がある。班会議、ケース会議を通じて、個別支援計画を作成するが、すべての職員49名に対して周知するのが難しい。

サビ管は、利用者の権利擁護を行なう立場でもある。職員に対する指導が重要になってくる。

○ サビ管の業務は大変だが、やりがいのある仕事であると認識している。研修の効果測定を実施すべきで、修了後の実践把握、個別支援計画作成体制など調べる必要がある。また、事後研修は絶対必要である。さらに、施設へのアドバイザー派遣等の体制も必要と思う。

○ 連携のとり方が役割分担を含めて実践できない。

○ サビ管と施設管理者との意思疎通が課題となる。

○ サビ管は、人材育成が問われる。

○ サビ管は、「仕事を回す人」と思った。

○ 研修内容を実践するだけで、多岐にわたっている。現場では、給付管理、監査資料作成など、上級管理者となっている。そのような意味で、サビ管の料金を設定すると促進される。

○ サビ管の業務を遂行するためには、事業所内・管理者の理解が必要である。

○ サビ管は、個別支援計画作成の手法を向上させるので、将来的に標準化し、人材育成の力量を持つこと、遂行するための人間性が課題となる。

○ 重要な業務なので、メンタルヘルスのあり方、施設で安心して働ける職場になることが必要である。

d)その他

相談支援専門員とサビ管の連携が難しい。どうしても、サビ管は事業所内に目を向けがちであり、地域のことを知らなさ過ぎる。事業所も地域の社会資源の一つであるという自覚をもつ必要がある。

事業所は、サービスを施設外に向けて、例えばJAと連携して農作業を手伝うなど、事業所外の資源も活用するような方向をとるようにすればよいと思う。現在、地域自立支援協議会は立ち上がったばかりで、連携するところまではいたっていない。今後の課題となる。

e)まとめ

ヒアリングに協力していただいた方は、サービス管理責任者の業務に深い理解を示していると同時に、かなり臨床現場で実践を経験され、事業所では中核となる位置にいる人達であった。また、都道府県の研修において、企画・運営や介護分野のリーダーを担っている人達であった。そのために、多くの示唆を提供していただいた。

都道府県の研修に携わって、日常業務との兼ね合いが難しく、研修プロジェクトの実行にかなり無理が出てきているようである。同時に、県の担当者の意識改革が必要であるとの指摘を受けた。日常業務との兼ね合いは、国の指導者研修の期日を早めるなどの工夫を考える必要があるかもしれない。

国の指導者研修に関する改善点では、都道府県の研修を実施した経験から、様々な意見が出された。講義内容では、重複している内容が盛り込まれているとの指摘があり、内容を再度チェックし重複がないように検討する必要があると思われる。また、資料に関しても、厳選して資料を提供することを心がけるべきかもしれない。

分野別講義・演習に関しては、事例の選定を現場レベルで選ぶべきであるとの指摘があった。国の指導者研修においても事例の選定は非常に難しく、今後も検討する必要がある。

提案として、受講者に事例を持ってくるような方法も検討してはどうかという意見もあった。演習では、特に議論・検討する時間を設けるべきであるとの意見があり、今後、時間配分を考慮する必要がある。これは、事例の提示方法も含めて、何を学ぶかを明確にしておくべきであり、今後、国の指導者研修においても事例の選定をじっくり検討する時間をとるべきであろう。

サービス管理責任者の業務に関しては、管理者と職員の中立の立場をとるべきもの、サービスの質の向上を図る、利用者の権利擁護を行なう立場、人材育成が問われる、仕事を回す人等イメージ化ができている。そのために、支援マニュアルの作成や情報の共有化の観点から個別支援計画を職員に周知する、班会議、ケース会議を通じて、個別支援計画作成の手法を向上させる、メンタルヘルスのあり方、施設で安心して働ける職場にする等の業務を行なうと考えている。さらに、業務遂行上、フォローアップ研修の実施や施設に対するアドバイザー派遣の体制整備を課題として提起している。

②地域生活(身体)分野

a)都道府県研修について

ヒアリングを行った対象者5名で、アンケート回答者の中から、サービス管理責任者の業務を行っているか、それに近い業務を行っている人を選んだ。都道府県研修では、全て、講師、ファシリテーターを依頼されていた。その講師を務めての都道府県研修に関しての意見は、

○都道府県は、場所・受講者募集だけを行って、後は必要な機器の用意、講義、ファシリテーター選考、器機の準備等、一切講師まかせである。会場の受付も含めて、講義、演習以外の仕事は、都道府県がやってもらいたい。

○都道府県は、総論の講義で、県の障害者政策・プランに沿った形の企画を立て、県が今後どう地域連携を目指した県域全体の施設整備、配置、連携システムを作っていくことを考えているか、最初に話してもらいたい。

○こういう講師、ファシリテーターが必要等の、きちんとした企画、プランをまず都道府県が考えた上で、研修を行うことが必要だと思われる

○現在の都道府県の研修に対するスタンスは、国のサービス管理責任者研修を受けて来たのだから、研修をお願いしますという、人任せ、受け身の立場である。今後は、県は研修会の企画・運営に積極的に関与し、国研修受講者と緊密に連携・話し合い、より良い研修にしていく事が望ましく、その基本は、県全体の障害福祉計画であり、それを意識した企画研修を行うべきである

○研修に、それぞれの都道府県の地域特性(独自性)があってもよく、研修にもっと主体的な役割を果たすべきである

○地域生活(身体)の課題は、自立訓練に移行している事業所が少なく、都道府県で、研修を受ける人数が平均して5~6名と、受講者が少ない(グループワークはやりやすい)、しかも、移行している事業所も、国で示している内容と実際の事業所の内容が、かけ離れており、どのようにこれを埋めた研修を行うかの工夫が求められる。(機能訓練、就労移行、身体介護の一連の連携のシステムの構築をどう進めて行くかは、実際には難しい)

○都道府県の研修では、事例を持ち寄り、グループワークをすることがよいと思われる。

○基本的に自分の事業所で忙しい人が講師になっているので、無理な日程での研修になってしまう、負担を軽減するため研修実務以外の事務的な部分は出来るだけ都道府県が行い、講義、実務研修だけに専念できるようしてほしい。

○国研修は受けていない、就労、生活介護等の分野のファシリテーターを依頼されるが、専門分野ではないので、それぞれの受け持ち分野に限るようにしてもらいたい。

○ファシリテーターは、国研修受講者だけでは、充分のグループが組めないので、その分野の業務の発表をしていると、経験、実績のある人を、都道府県が主になって選んでほしい。

○地域移行を考えたとき、都道府県独自の地域特性を生かした連携機関を具体的に提示し、それを活用した事例を提示することが望ましい。

b)指導者研修の改善点について

・全体講義

講義、演習事例で使用したアセスメント法は、以前から先進的に使用している、事業所のアセスメント表を参考にして、より良いもの作り変えた方がよい。また、アセスメントには、医療アセスメントが基本となり、重要であるのに、患者・家族には、簡単に詳しい医療情報を病院からは出されないので、病院からの医療情報を円滑に取ることが必要であり、そのためには、病院との連携や良い関係を構築しておくことの重要性を講義、演習に加えておく、また、退所前の具体的な関連機関との連携について、より詳しく、具体的に機関名を挙げ、必要によってはシステム図を示すことが望ましい。そのため、地域復帰の進め方という項目を新たに設けることも必要である

・分野別講義

都道府県研修は、国研修の伝達研修的なものでなく、地域の特性に配慮したものに変えたので、分野別講義では、特にこの点が難しかったので、より分かりやすいものに変える、地域連携が脆弱なので、地域連携の具体的内容と手法、広大な地域を抱えた都道府県域で、遠く離れた地域との連携をどう進めるかを加える、入所の相談があった時に入所前に社会的背景をよく調査し、アセスメントを行っておくことが大切で、入所の適応がなく、むしろ、医療リハがまだ不十分とか医療処置が必要、就労移行、生活介護の適応がある場合は、関連機関とすぐ連携をとって対応しておくことが施設での訓練効果を上げることが第一の重要なポイントであり、特に、社会的アセスメント、経済的背景を十分調べておくことが大切で、これが、後に大きく地域復帰(家庭)に影響する、この入所前アセスメントの項を講義の新しい項目に設けることが望ましい。

・分野別演習

具体的な事例のカンファレンスを、出来るだけ多くの異なった職種で行った方が、狭い同じ職種だけの限定した考え方から、より広く違った見方に触れることが出来るので、そのような受講者が参加したケース会議をプレゼンテーションする、模擬評価会議を持つことも必要である。演習事例は、参加者が、持ち寄って、自分で説明し、他受講者と検討した方が、より本人にとって良い研修となる。また、知識、経験の異なる受講者が、色々混じっている方が良いので、グループ分けは、それぞれの知識、経験、異職種を、適当に混ぜ合わせた方が効果的であり、それにふさわしいファシリテーターを付け、指導・助言することがより効果的である。また演習に、重複障害(知的障害、精神障害等)のケースを入れ、広い分野の問題に対応できる能力を養ったり、困難事例を増やし、多くを学ぶことが必要である。

事例検討は、論議がまとまらず、時間がかかることもあるので、進め方を工夫した方が良い、頚損事例は、地域では実際には生かせないが、事例演習には、やはり、あった方が良い。

c)サービス管理責任者の業務

○サービス管理責任者として職員への助言を強化することが求められているが、管理業務、宿舎管理業務、事務業務、他事業業務等とのバランスが難しい。

○職員のスーパーバイズ機能強化、職員技能の強化、精神科的問題を抱えた人の増加等があるので、一層のケースワーカー能力の向上が必要である。

○今後、サービス対象者は、養護学校卒業後の脳性麻痺者の地域生活能力向上へ拡大して行くことが求められる。

○軽度者の就労支援前・社会適応訓練等、入園から地域移行、フォローアップの支援の流れがシステマティックに運べるよう、評価の項目、支援方法を確立し、ルーチン化出来る内容に整理し、個別性の部分に労力を割ける環境を作り出すことが必要である。

○施設運営の三本柱は、リスクマネジメント、サービス管理、人材育成、人材配置であり、これにそって、マニュアルを整備することが課題である。

○医療保険の改正で、脳血管障害等の早期入所が増え、リスクのある利用者が増加しているので、その対策も必要である、以前より、若い障害者が増えている。

○病院から相談されるが、どうアプローチするか考えることが必要である。

○報酬単価がどれくらいかで、人手がかけられないことがある、地域格差を埋めることが必要で、サービスの均衡を図る視点で考えたとき、サービス管理責任者の役割は大きく重責である。

○介護保険制度でも叫ばれる「どの地域でも同等のサービス」という、一定程度以上のサービス提供が原則になるので、地域格差というハードルをどのように超えるかが一番大きな課題である。

○利用者の権利と地域の実態の狭間で、苦労することもある、また、当然のことながら業務量が多く、自己実現の難しい実態を「連携」でクリアできるか、相当の不安を抱えている。

○都道府県内の全市町村では、難しい。地域格差が大きく、ものすごい広い領域であり、全域をカバーすることはできない、それらの地域移行支援をどうするかを考えて仕事を進めることが求められる。

○活動の場の確保、サービスの体制、関連機関のない所、介護保険が使えない人への障害福祉サービスを、どう使うか等、考えるべき課題は多い。

○来所時、医師、理学療法士、作業療法士の医療アセスメント、社会的アセスメントを行い、暫定的計画案を作成し、それを家族に示して契約し、入所後、支援計画を作り、ヒアリング表、アセスメント表を作り、責任の所在及び役割が明確になったということは、サービス管理責任者、利用者にとって良いことである。

○サービス管理責任者は、次元の高いものでよく、入所前にニードを振り分ける話しも必要である。

○医療情報を早く入手すると効率的に進むので、正確な医療情報を、早く手に入れるよう努力する。

○地域移行を具体的にして、どのような機関、どのように働きかけ、どう問題を解決したかの講義、事例が欠けている。

○他機関との連携、就労、生活介護へ移行もありうるので、どう連携して行くかを具体的に示すことも必要である。

○身障手帳の問題、介護保険との連携の問題も講義に入れることが必要である。

○地域福祉、就労、身体介護の三つの分野の話を、講義に入れる必要がある。

○市区町村関係機関との連携をいかに構築し、役割分担していくかが課題と考えられる、対象者の年齢による介護保険との関係について、ケマネジャーとの連携の構築することも重要である。

d)その他

ⅰ.相談支援専門員との役割分担

○同じリハセンター内では、多くの場合、入所前相談から入所利用者調整会議までが相談支援専門員であるソーシャルワーカー(リハセンター内・相談調整係)の役割。退所後の地域移行で、地域相談支援専門員と、退所予定月前月くらいから、センター施設の相談支援専門員が連携して、地域に出ていき、地域移行を行う多くが介護保険の利用者対象者であり、介護保険の認定を入所中に行う認定調査員が、センターに来所して認定調査を行うが、施設職員が、日頃利用者のADL、生活状況を見ているので、認定項目の質問に答え、説明がよく出来るので、正確な情報が提供できる。そのため、

相談支援専門員と連携するより、ケアマネと連携することが多い、介護保険で支給されない(介護保険のサービス・メニューがない)場合は、障害福祉サービスで調整する。

○入園前と退園後は地域の相談支援員にリーダーシップを取ってもらうよう働きかける。入園中は積極的に支援経過を報告して、地域の情報収集等に協力を求めたり、実際の支援に加わってもらうように努めている。

○現状では旧法施設支援を提供しているため、利用者が地域移行することが明確化した段階から相談支援専門員に繋ぐように努力しており、役割分担は明確である、今後居宅からの受け入れ(新法移行後)の中で多少の躓きは予測している。

○インテークから施設利用直前までは、相談支援専門員(当センターは、高次脳機能支援普及事業として、専任1人と兼務1名)が行う。スムーズにいっている、退所には、少し関わる、施設のケアマネジャーのような相談支援員が関わる。

○施設の事業体系から、相談支援専門員からの相談を、あるいは支援依頼を受ける状況となっている、最近は、病院ケースワーカーからの相談が多いが、市町村区の福祉事務所のワーカーからのルートもある。

ⅱ.研修内容と現場のずれについて

○5人とも、全員が、研修内容と現場のずれがあると答えている。

基本的な考え方、そのものにずれがあるとは考えにくい現状ですが、利用者や、家族を取り巻く環境等によって大きく変わる。もしくは、今回学んだもの以前での取り組みに焦点が当たる場合もあり、なかなか研修通りには行かない現実もあるため。今回学んだもの以前とは、旧法の措置者が、まだ入所しているので、行政措置的で地域に帰る意識がないので、地域移行を理解してもらい、退所にもって行くのが難しい、年齢的に高くなってしまう。平成16年4月、利用契約、制度導入以降、アセスメントを行い、戻れる方を中心に受け入れをしている。平均して5割は地域移行している。

○自分の施設では、あまりずれはないが、システムとして整備されていない。職員の意識にずれがある。人員の配置などに無理がある(職能訓練事業)。地域との連携の方法など実践事例が少ないなど、県の研修参加者から感じる。県研修では、言っていることはわかるが、職員配置が少ない事業所では、難しいとの意見がある。これから、やろうとする事業所も実際やった経験がないので、難しいと思われる。

○全般的に、収入の面から離職していくスタッフが多い、理念を持って仕事する職員が少ないと、対人援助技術の現場はうまく機能しない、研修内容というよりは、いかんともしがたい現状である、事業所の、都道府県の財政状況の悪化による、指定管理者制度への移行に伴う、委託契約での事務費、人件費の抑制の結果、人員削減、給与体系の引き下げ、非常勤職員への振り替えが生じており、研修のように業務を行うことが難しい。

○モニタリング、中間評価の実施が難しい、実際、訓練を行っているので、仕事上、時間的に難しい。

○個別支援計画について、事例より詳細に立て実施している。アセスメント表を持ってきたが、アセスメントは、しっかりやらなければいけないと考える。初期が一番大切で、入所直後から1ヶ月、理学療法士、作業療法士等の医療アセスメントも必要だが、社会的アセスメント表をすごく細かく行い、社会的アセスメントを重視し、充実させている、社会生活力重視した、細かい評価表を使っている、社会生活支援の中に、ADLを入れている(施設内生活支援)。

ⅲ.指導者研修の内容が現場で生かされているか

この質問には、生かされてと4人が答えているが、1人は生かされていないと答えている、生かされていないと答えた理由は、事業所で、受け身でしか地域移行が行えないためである。

○もともと、研修内容と似たようなことは、事業所で行っている、自分の施設で生かされている。

○サービスは、ただ提供すればよいわけではなく、何を目的に・何時・どの様なアプローチが必要か、常に考えることが身に付き、以前より助言力、実践力が身に付いた、また、サービス内容を常に振り返るスタンスが大切であることがわかり、ポイントについても確認できた。

○研修を受ける前より支援に早めに介入するようになった。以前は、ケース担当から相談がない場合は、ケース会議の前後に関わることの方が多かった。サービスの質が上がった、また、職員への助言や一緒に考える機会が増え、人材育成を考える上で役に立っている。

○入り口を担当しているが、入り口のアセスメントをおざなりにしていると、利用してからうまくいかない、アセスメントが大事であることが理解出来た。

○入所、退所する人がいる中で、訓練を行っているので、実際の現場では難しいケースには、状況が変わった場合、発信者の立場で関わる、作業療法士は担当制で、自分の都道府県の場合、市町村区が主導するので動きづらい、更生施設の役割は、関係機関である市町村区から、依頼されて動く、退所も、市町村区が主で、関係機関と相談支援事業者と調整を行ってから、地域移行を進めている

ⅳ.事務所で個別支援計画の作成から終結まで一連のサービス提供のプロセスを終結している事例は、

○31事例が、4~8ヶ月で、地域連携を努力して行った結果、地域移行し、在宅となっている。

○16事例が、地域移行している。

○22事例が、平均入所期間5ヶ月で、退所し地域移行している、施設は6ヶ月で入所者は回転する、市内の脳血管センターとの地域連携を密にしているため紹介が多い、他に市内の回復期リハ病院と連携もしている、脳血管障害で、病院だけで終わっている事例がないように気をつけている、特に2号保険者が、介護保険でそのまま家庭復帰してしまうことが、無いように注意している、そのため、病院のMSWや、介護保険のケアマネジャー向けの研修、連絡会議を行っている、必要な連携、依頼・相談を受けられるような体制を作るよう心がけている。

○26事例が、地域移行している。

○32事例が地域移行している。

このアンケートを行った事務所は、専門スタッフも揃い、地域関係機関との連携もうまくいっており、個別支援計画も、以前から作って、カンファレンスを行うシステム、体制がしっかりした事務所であり、地域連携も積極的に行っている、全国的にも標準とは思わないが、かなり地域移行のシステムが進んだ、入所期間も標準の1年半をはるかに短くしている、脳血管障害は、課題解決して、終結させ、地域移行させるのに、約1年程度必要である。

e)まとめ

今回、国でサービス管理責任者研修を受けられた5人を選んで、実際に面談し、ヒアリング調査を行ったが、紙面だけのアンケート調査では分からない貴重で詳細な回答が得られた。特に、都道府県研修に問題があることは明らで、次回の国のサービス管理責任者研修での都道府県研修担当者向けの講義の内容を、提案に沿って手直しすることが必要である。研修内容には、都道府県の地域福祉プランの内容、施設の現状、整備計画、都道府県

地域自立支援協議会の役割、都道府県全域の地域連携システム体制等を加えることが必要である。また、国のサービス管理責任者研修も、都道府県ほどではないが、幾つか、改善を加える事項が指摘されている。特に、入所前と地域移行、退所後の講義の部分が不足している。また、事例は地域に根ざした事例に変える、模擬評価会議を開催する、アセスメント表等を細かく作り直し、標準的なものを示す、サービス管理責任者・相談支援専門員

の関係・連携を、具体的に示す等である。早速、次年度から、これらの事項を考慮し、改善していくことが必要である。

③地域生活(知的・精神)分野

ヒアリングは19年度受講者から5名の協力者を選んだがその所属実態は様々で、共同生活援助・介護(GH・CH)事業の管理者・多機能型事業所長・就労支援・相談支援、あるいは通勤寮からGH・CH事業所に変更の最中にある責任者と、様々な立場にありながらサービス管理責任者を兼務・関与していることを踏まえて、研修・業務内容についてのヒアリングを行った。

a)都道府県研修について

(1)都道府県研修での役割(企画・運営・講師等)について

・企画・講師の役割を果たしている。

・今年度の日程は3月のためこれから計画を検討。

・次年度実施となっているためまだ役割を果たしていない。

(2)研修の進め方(企画・運営等)について

・演習の時間が十分であるかどうか。自分が昨年受講した際も、演習の時間は十分でなかった。

・サービス管理責任者の理念はしっかり押さえたいが、国の研修を持ち帰り意味の伝達講義は難しく、国で専門家を増やし県へ出向させて講義するのはどうか。

・当事者の話しをどこかで取り入れても良いのでは。

・研修委員会などの立ち上げと、県レベルの勉強会や組織を創る。

・社会福祉士会に委託などの検討も必要。

(3)研修内容について(改善や工夫した点等)

・県の相談支援従事者研修で使用している事例フォーマットに馴染んでいるため、

演習①・②の提供事例については修正した。

・参加者には事例提供を義務付け、その中から5事例を選考して演習③で使用する様にした。

b)指導者研修の改善点

○全体講義

①「障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割」

・自立支援法の課題であるサービス利用の1割負担の問題を避けずにきちんと国の考えを示してほしい。サービス提供に格差があってはならず、当事者の立場に立つということはどういうことなのか悩む。

・サービス管理責任者とソーシャルワークの視点(基本的な姿勢とケアマネジメントの原則を確認させる)

・厚生労働省が出している基本の図(資料2~10)までや、基本的なサービスの仕組みは説明しなくてもいいので、その時間を他の説明にまわしてもいいのでは。

・パワーポイント資料(1枚使用)やカラー印刷等、もったいないのでは。

②「サービス提供のプロセスと管理」

・個別支援計画は全てサビ管が作成するものと思われている。誰がその人をよく知っているか。だれに主に作成してもらいたいのか。利用者を含めた協働作業ということを周知して欲しい。またサビ管の冷静で客観的な判断や情報量、コーディネートする力(センス)が求められると思う。

・権利擁護の視点がほしい。

・もう少し時間があればよかった。

・サービス管理責任者が提供するサービス計画の具体例があればいい。

・地域生活は相談支援事業所の関係が明確でないので、地域移行の研修にて施設のサービス管理責任者としての視点(移行に際し相談支援専門員との関わりをもっと強調する)や相談支援専門員との役割をもっと明確にしてほしい。

・②だけではないが、横文字はスマートで良いが、もう少し詳しく説明してほしい。

③「サービス提供者と関係機関の連携」

・相談支援専門員との連携をどのようにしていくのか具体的に説明してほしい。

・地域でかかえる問題は地域で解決していくこと。地域の力をどう意識するのか。支援会議の持ち方、個人情報について取り扱い方など実践例が聞きたい。

・自立支援協議会の機能(施策提言の場にもなるのか)をいかすためには…各地域の情報を知りたい。

・ネットワークとして関係者がいかに機能していくのか具体例を。

・なじみのない人に「社会福祉の原理」「相互依存性」の話をした時、伝わるかどうか疑問であるため、もう少し時間をとって分かりやすい方法(具体例を出す)を示したほうがいいと思った。

○分野別講義

・時間が限られたなかで、モニタリングの実際までの講義は無かったかと思ったのですが…時間があればロールプレイの中に取り入れても良かったかと思う。

・精神・知的分野ではあったが、世の中で一番困難ケースである身体障がいで知的や精神の障がいを併せ持っている方々や、精神の障がいのために身体的な障がいのある方々の支援についても学ぶ事が大切と思う。

・演習をもっと取り入れてほしいがあの日程では難しいだろう。もし増やしたらあと1日だろうか。

・サービス管理責任者が提供するサービス計画の具体例

○分野別演習

①「サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)」

・演習全般で、文字だけの情報提供なのかで、イメージつかみにくく、またグループのメンバーも現実的に討論していく人数よりも多くてまとめにくい。時間をもう少し余計に取ってもらいたかった。

・個別支援計画表に落としていくことがなかなかできなかった。まして利用者の方にも分るようにするには、個別支援計画表の工夫が急務だと思った。表にある程度の項目が例示されていればずい分助かる。時間が無く最後までやれなかった。

・記録は大切だが、記録万能ではない。フットワークが大事である。

・グループワークを始める前に小ゲーム等を行い、それぞれの参加者が発言しやすいようリラックスさせる工夫も必要だと思う。

②「サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)」

・課題の整理表は記入しづらかった。できれば他にも具体例があると比較しやすく、持ち帰って工夫できればと思う。個別支援計画表は2 度目だが、時間が足りなかった。実際のモデルを通して、評価していくのも良いのではと思う。

・失敗してこそ人は育つ。

・利用者がワクワクする個別計画立案タイムも必要ではないか。

③「サービス内容のチェックとマネジメントの実際」

・事例を選択するのではなく、グループのファシリテーターの事例に基づき、検証したほうがアドバイスもしやすく良いのではないかと思う。

・利用者に受け入れられる支援内容をどのように創りあげるか難しい。

・検討したとして、でも…実際は○○というサービス内容との確認に対する解説が必要か。実際場面でのマネジメントの現実を知ることも。

3)サービス管理責任者の業務について

・法人の体制上、サービス管理責任者として専任できず、期待される業務はできていない。しかし、チームを形成しているという意識づくり(職員の育成)が大切であり、それぞれの連携が図れるよう連絡調整を行うことが大切だと認識している。

・限られた人員の中で兼任しているので、効率的な支援活動をすること。自分のその時の立場を明らかにしていくこと。

・余裕がないと丁寧な聴き取りもできず、チェックも難しいかと思われる。管理者との兼務で、サビ管だけに集中できないところが課題。中途半端に終わるようで不安。研修を通してサビ管の役割等本当にサボっている場合ではないぞとひしひしと思うのだが、現実にはできていないため何とかしなければと焦っている。責任の重さを感じる。ただ支援についてすぐに結果が出る人もいれば、時間がかかる人もいるので、支援の質で評価してもらいたいのも事実。(どのように評価かしていくか)でも、支援者側がよりよい支援を提供しているか問われている事には間違いない…理想と現実のギャップに頭が痛い。

・私の業務は、総合相談支援センターの相談業務であり、相談支援専門員としての業務である為、施設のサービス管理責任者としての施設内での支援計画や担当者との業務の連携などの実際をもう少ししっかりしたシステムにしていかないといけないように感じました。

・国家資格はどこにいってしまったのか。サビ管講習もやらないよりはやった方がいいに決まっているが、このサビ管というものに社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格の位置づけが全く無いのはやはりおかしい。社会福祉学を学び、時間と努力を要して取得した資格と、この付け焼刃ともとれる講習会に同等(あるいはそれ以上か)の価値があるとは思えない。サービスとして一般化できる福祉とそうではない高い専門性が求められる福祉事業があると思っている。精神障害にまつわる仕事をしていると、後者の部分が多いようにも思われ、これでいいのかと思ってしまう。

・サビ管の業務が広範囲にわたっているにもかかわらず、業務の中身について具体的なやり方(?)等の情報が少なく、手探り状態です。さらに請求やサービス管理、支援計画等期限のある提出物にも追われ、国の研修で示されるようなサビ管としての動きが出来ていないのが現実です。日頃の業務からみると研修の内容が出来ている部分は少ないです。3 日間の研修ではその一部しか出来ません。

4)その他

・直接相談支援専門員からの紹介は今のところないが、あれば専門員さんの意向を聞きながら関わっていきたい。常に話し合うということでしょうか。

・サビ管に課せられた役割が多いことや、利用者のみならずスタッフの支援が新たに加わったこと、それがサービスの質の確保に繋がる重要なポイントになっています。

小さな事業所においては、サビ管とサービス提供職員を兼務する場合も多く、さらに負担は大きくなると考えます。求められるものが増える程、心理的疲労のために心の健康を害しないか心配です。サビ管のメンタルヘルスのためにもせめて一事業所に複数のサビ管が配置されるような工夫(配置基準、報酬の見直しなど)があってもいいと思います。または、サビ管の全国研修だけではなく、管理者にも研修の受講(管理者研修:サビ管の役割やフォローの仕方を盛り込む)を義務付けるなどして、管理者がサビ管を支える仕組みも必要だと思う。

5)まとめ

ヒアリングに多忙な中、ご協力していただいたことを感謝したい。監査・新体系への移行・消防法改正に伴う消火設備のための業者との打ち合わせ・補助金申請・大学からの実習生の受け入れ等々、実に幅広い業務を、好むと好まざるとにかかわらず、兼務故に担う現実がひしひしと伝えられた。

指摘の中で、資格取得に関する研修参加者の質の問題があった。では具体的にどのような対応策が考得られるだろうか。その一つの解決策として、フォローアップ研修の必要性を説いたものもあった。また研修を3日間ではなく4日間はどうかとの提案もあった。では県の研修ではそれだけの内容を提供する人材が確保できるか。それについても、基本的な部分=共通講義については、一定の専門性を持った人を国で認定し派遣をすることで質を維持していくという提案もあった。

演習で使用した事例についても、やはり現実的にリアリティある事例で行うことが必要であると指摘があった。ある県では、受講者に対する課題として、事例提供を条件としているところも見られた。やはり、こうした積極的な、あるいは専門性を問うからこそ、事例提供を義務付けていくべきだと思った。問題は、この事例提供に対して、誰が、いつ、スーパーバイズしていくかであろう。提供のしっぱなしでは片手落ち。とすると、各県でサービス管理責任者研修を受講する人、し終わった人たちの質を維持していくためのサポートシステムが必要ではないかと浮んでくる。

ある研修会場でも気付いたことがあった。2日目の午後、演習②はアセスメントを行い評価設定して、現在の個別支援計画にどのように反映させていくかというセッションであるが、いつも戸惑いから出発している。推測だが、通常の個別支援計画の見直しは、義務的に6ヶ月あるいは1年後に見直ししているのではないか。もともと、個別支援計画を策定しても、アクシデントに伴う計画の修正を通常業務として行ってこなかったのではないか。不慣れ・あるいは未経験の状態を露呈しているのではないか。多忙であるという理由であれば、見過ごされて良いのか。日々生活場面から浮ぶ変化は、普通の生活場面には付き物である。その変化に対する臨機応変なサービスの組み立てこそ、管理責任者としての醍醐味であり本来業務ではないか。演習②の重要性を改めて気付かされる。

フォローアップ研修を設定するならば、こうした個別支援計画の修正プログラムを二度三度とカテゴリーに取り込む必要があるのではないか。

また、こうした計画を落としこめるための、一定のフォーマットを提案していくこと、具体的な修正過程を、ロールプレイで再現・例示していくことも必要ではないか。

全国各地で受講しているサビ管候補者(サビ管修了者)たちは、一旦現場に戻れば孤立であろう。一人で判断しその計画に責任を担っていかなければならない。とすると、サービス管理責任者の横のつながり、ネットワークが大切になりはしないか。

サービス管理責任者は、GH・CHをある程度整備してくると、従来のバックアップ施設・団体から兼務で運営管理をする矛盾(施設でルーチンワークの如く日々行われている支援内容と、地域の中で生活をしながら随時その場面に応じて組み立てていく支援との違い)に押しつぶされそうになる。そのとき担当者は、このサービスに専従として関わり、世話人さんやヘルパーさんたちに対するマネジメント体制を組み立て、利用者さんが地域生活で抱く様々な思い(ニーズ)の実現に向き合いたいと考えていたに違いない。その役割を、自立支援法ではサービス管理責任者と位置づけ明確

に規定した。利用者の思いが後回しにされるのではなく、適時そのサービスが提供され、検証され、修正が加えられることを願って研修にエネルギーを注ぎ込んできた。

願ったり叶ったりと期待を膨らませたが、ヒアリングに応じた5名の立場はいずれも兼務されていた。単独で職責を担うほど報酬単価上は評価されていないため、兼務とならざるを得ず、幅広い分野とその激務は前述した通りである。

厳しい現実ではあっても、サービス管理責任者業務に対して不必要とか反対を唱える人はいなかった。むしろその大切な理念を再確認しながら、どう現実の業務と折り合っていこうかと真剣に悩む実態を知らされる。

知ったものが、今後提示された課題をどう分析し、どう育てていくか、責任は重い。

④児童分野

a)都道府県での研修について

(ⅰ)都道府県研修での役割(企画・運営・講師等)について

○受講者約30 名 都主催。研修終了者+国研修と同様の講師とファシリテーター。

○受講者約70 名 12 月と2 月に2回実施。19 年度国研修受講者と前年度受講者の他、受講者の中から、ファシリテーターを選んだ。

2~6年の若手と15 年以上のベテランのグループに2分される。Ⅰ型が多く、NPO だけでなく株式会社(他事業の母体を持つ)が多い。

○5名×6G=30名 18 年度研修者と2名で実施。近県が未実施だったために、近県からも参加者あり。県主催

○受講者20 名以下 2Gで実施。ファシリテーターは19 年度国研修受講者。県主催で事業団委託。

○受講者50 名 県研修修了者1名、未修了だが力のある職員1名と実施。国研修よりも楽しく実施できた。

(ⅱ)研修の進め方(企画・運営等)について

○グループ分けはキャリアの偏りなどができないよう、等質集団になるようにした。

(ⅲ)研修内容について(改善や工夫した点等)について

○国と同様の内容(プロセスの例を一部入れ換え)で、事例を新しく加える。

○運営主体の規模や体制にばらつきが大きいが、必要度についての共通認識があった。

○現段階では、個別支援計画に重点を置くことはよいと思うが、今後は地域連携も重要。

○総論も大切だが、全体講義で都道府県の施設事情が分かると、自分の施設の位置が分かり易い。

○国の内容に、CSの視点と内容を入れた。

○ファシリテーターの確保が困難。目的意識を持って参加する施設と、とりあえず出てくる施設とある。

○国と同様のテキストを使用

○国と同様に実施

○PCは使用せず、模造紙使用。最初に自己紹介して、最後にフリートークの時間を設定。

○内容は国研修と同じだが、特に加藤Tの話を丁寧に行った。

b)研修内容に関して改善して欲しい点について

(ⅰ)全体講義

①「障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割」

②「サービス提供のプロセスと管理」

③「サービス提供者と関係機関の連携」

*福祉構造全体の大枠を知ることができ面白かった。

*複数事業に携わっている人にとっては、全体講義も意味があるかもしれない。しかし分野別の中で、児童を知っている人が話した方が分かりやすい。

*その分野に関した全体講義があった方が集中しやすいし、自分達の位置が分かりやすい。

*成人入所ベースの講師の話は、わかりにくさがある。講師の思いは伝わってきたが、一生懸命に聞く必要があったという印象。長野の事例は、自分が行っていることとは異なるが、すごいと思った。人的ネットワークの重要さを感じた。

(ⅱ)分野別講義

①「アセスメント及びモニタリングの実際」

*加藤Tの話がここに入ってくるのは、適切でない。新しい児童デイについての総論として独立させて位置づけるとよい。

*加藤Tの話は最もよかった。今やらなくてはいけないこと、発達支援を支えるための数多くの支援、地域支援の重要さを学んだ。

(ⅲ)分野別演習

①「サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)」

②「サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)」

*最も重要な項目であるが、時間が十分取れなかった。ニーズの整理にもっと時間を使えるような設定にするとよいと思う。

<分野別全体を通して、研修全体を通して>

*既に行ってきた内容(個別支援計画など)についても、やるべきことと、その水準が示され、職員の意識向上につながった。仕事の効率化について考えられた。

*プロセスがきちんと組まれていて、相談支援員研修を受けずにサビ管研修だけを受けている人にとっても、分かりやすいと思うが、用語自体がわかりにくい人もいたのではないかと思う。

*ブレインストリーミングを取り入れることで、話しやすくなった。

*複数領域を兼任したり、異動によって他領域に移ることも多いので、共有部分を多くし、領域に特化した内容だけをコース別にしてはどうか。異動した場合には、コースの部分のみを受講すればよいこととする。

*グループ内にいろいろな地域の人、職種の人がいて、国全体の様子が分かりよかった。

*いろいろな人で一事例を考える方法はよかった。

*中間評価を入れることの大切さに気づいた。

*サービス管理を学ぶという意味ではよかったが、事例を深めることができず残念だった。

*PC入力に時間が掛かってしまい、話が中断しやすかった。表の形式にまとめることに時間が取られてしまった。

*CSという視点で、福祉だけでなく他事業(例:ホテルやレストラン)の視点と事例をテキスト、講義内容に入れるように修正するとよいと思う。

*国の場合は、サビ管の意味を分かって派遣されている人ばかりではない。行政が質を保っている施設を知って派遣することが必要。

*1日目も児童デイに焦点化した講義内容にした方がよい。3日間ですべてをカバーするのは難しいが、多様な障害、疾病、合併症、グレーゾーンの支援にも対応できる内容にする。

*フォロー研修が必要。

*研修内容について、事業体とのずれはないが(調査票問17)、事業体の認識と行政の認識にずれはある。

<G分けについて・・Gの様子>

○5Gで実施 内容を自分の業務に落とし込める人が集まっていて活発だった。

○7Gで実施 コーディネーターが多かった。ブレーンストーミングを取り入れたことで活発になった。

○1Gで実施 地域、職種のばらつきがありよかった。

○6Gで実施 施設長、心理等いろいろ。

○3Gで実施 施設長、心理、OT等。家族や本人の思いを共有できず、十分意見が言えなかった。

c)サービス管理責任者の業務について

*サビ管により事業内容の質的保障ができることで、施設内だけでなく他の機関とも共通認識を持てる施設となる。このことにより、連携可能な機関として地域の中に位置づけられる。さらに、ネットワーキングが可能となることで、点としてではなく面として地域の中で立体的に機能していくことができるようになり、児童デイの地域社会

の中での位置づけと社会的認知が可能となる。

*ヒューマンサービスが「商品」として機能するには、危機管理と質管理のためのサビ管が重要。今後、社会福祉士との役割分担・棲み分けが必要となるのではないか。

*自立支援法によって、利用者にとってよいことはたくさんできてきた。状況が分かっている人がサービスに携わるようになったことはよいこと。今までにもやってきたことだが、それが位置づけられ、意味づけられてよかった。施設長や実践経験者が兼務することが多い。心理系の人がするのがよいと思うが、施設によって可能かどうか異なる。

*心理等がこれまでやってきたことだが、サビ管という名称で、地域や施設の中で位置づけられることにより、他施設との連携が取りやすくなった。

*個別支援計画の作成に時間が掛かってしまうという意見がある。今までやってきた事と同様であることを伝えていくことが大切。用語によって分かりにくくなってしまっている部分がある。

d)その他

*運営主体による情報格差が生じている(福祉協会との接点の有無にも左右される・・

例:株式会社運営の場合など)

*児童デイの場合、専属のサビ管配置は困難か?

*運営方法によって異なる。施設長の目が届かなければ専属配置が必要になる。

*実際にアセスメントや個別支援計画の作成、見直しはどのように実施しているか?

*相談時、及び必要時に作成。平均及び最低半年に1回。書面に親の思いと目標設定を加えている。

*初回時にポーテージを利用してアセスメントを実施。保健師が調査票(情報)を持ってくるが、このことは親には伝えていない。中間修正は6ヶ月後。

*入園時、施設独自の物でアセスメント。2ヶ月以内に支援計画作成し、半年ごとに修正。初回評価時に、保護者の了承を得て他施設の情報をもらっている。

*私自身が初回アセスメントを実施。療育にも参加。職員間での情報共有が大切。記録は大切にしているが、フォーマットに捕らわれてしまうことのリスクもあると思う。

⑤就労分野

「就労」に関する研修チームでは、去る平成20 年1月28 日に、平成19年度にサービス管理責任者研修を受講された6名に集まって頂いて酒井(サービス管理責任者研修講師)・前野(〃)・關(事業委員)が、座談会形式で、集団でのヒアリング調査を行なった。

ご自身の事業所でつくられたり持参して頂いた各地の名物を美味しく頂きながらの大変和やかな会合であった。「平成19年度サービス管理責任者研修」において知己のある方々であり、また、間近に都道府県レベルの研修を実施するという方もあり、多くの質問をし、かなり具体的な回答を頂いた。

以下、その内容を箇条書きにして報告する。

a)サービス管理責任者の役割について

ⅰ)法人・施設の最高責任者もサービス管理責任者と同じ価値観をもたないとサービス管理責任者は板挟みになる。

ⅱ)組織の中でのサビ管のポスト・位置づけが曖昧。サビ管は究極の中間管理職なのだろうか。

ⅲ)法人が組織としてある程度成熟している必要がある。命令系統、責任と権限、人事考課等

ⅳ)単に配置義務のためだけのポストでは、設置する意味がない。

b)サービス管理責任者研修のあり方について

ⅰ)日程の再編・調整(就労分野に関してすべてを学ぶためには時間が足りない)

ⅱ)全体研修(1日目)との整合性がとれていない

ⅲ)資格取得のための受講になっていないか(出身地において伝達するという義務があることが認識されていない)

ⅳ)就労移行(能力開発)・A型(雇用主体)・B型(工賃確保・所得)に対応した研修会であるべき

ⅴ)講師陣の見直し

・就労移行、A型(雇用主体)・B型(工賃確保・所得)に対応した専門講師の配置

・講義内容の検討(企業就労を減らすこと)

ⅵ)マネジメント(施設経営)とケア(支援)の分離(施設移行や工賃倍増計画に力点が行き、あたりまえの地域生活を確立するという対人支援であるという意識が希薄)

ⅶ)一昨年(平成18年度)と比較して内容がぶれていた

ⅷ)広範な分野(企業就労・地域就労・施設就労)をフォローする場合のコンセプト(地域生活・所得保障・生涯計画・インクルージョン・疎外や排除からの解放などなど)を明確にするための研修内容とする

ⅸ)講師陣が施設がもっている問題認識を理解していない・ズレている

・施設が直面している重苦しい局面に関して講師陣の自覚が薄い

c)研修内容

ⅰ)就労支援は地域移行のためのケアマネジメント・個別移行支援であることを意識すべきで、地域移行に対応した対応策(地域を耕す)を具体化する必要がある。

・あくまでも地域生活の確立という視野

・グループホーム・地域生活支援などの知見

・発達障害・ひきこもり・ニートなどへの対応

・障害種別ごとの特性を重視すべき(種別ごとの課題が大きい)

ⅱ)企業就労に限定しない(逆もありうる)

ⅲ)各種研修(会)との整合性・・・ここで実施される研修会の専門性に関して就労支援員

| 就労支援員 職場適応援助者(ジョブコーチ) 工賃倍増に関する・・・ 就業・生活支援センターの支援者 各種の労働サイドの研修 など |

どのように違うのか その専門性をどのように確立するのか 専門的なノウハウをどう活かすか 互連携が可能なのか 成果をどのように確認(評価)するのか |

d)都道府県における行動(伝達講習会)

ⅰ)一人で伝達することの限界(複数制)はとれないか

ⅱ)サービス管理責任者として現場での業務内容や時間数(業務内容は多岐にわたるが配置できる人数には限界がある)

ⅲ)就業・生活支援センター/地域生活支援センターとの連携軸(あるようでない)

ⅳ)就労移行・A型・B型事業と企業との競合・・・障害者が低賃金労働者として再生産されることへの疑問

ⅴ)よく理解されていない労働サイドの制度・利用されていない制度(委託訓練など)

ⅵ)都道府県レベルで行なう講習会への関係機関(ハローワーク・職業センター・就業・生活支援センター・教育関係機関など)の積極的な協力要請(厚生労働省から)

e)今後の展望(就労支援部門におけるサービス管理責任者として)

ⅰ)サービス管理責任者としての行動指針(綱領)やハンドブックの作成

ⅱ)アドバンスト研修会の実施や複数回の受講(確認作業)

ⅲ)地域における展開

自立支援協議会への参画

多くの労働関係機関と対等な立場を維持すること

当該施設だけではなく地域(福祉)の核となるために

ⅳ)相談事業・各種の支援事業などとの連携

ⅴ)地域福祉計画・地域就労支援計画など多くの関連機関や労働団体などの連携

(以下の考察は、關宏之氏の執筆による)

●「就労分野」におけるサービスサービス管理責任者の業務

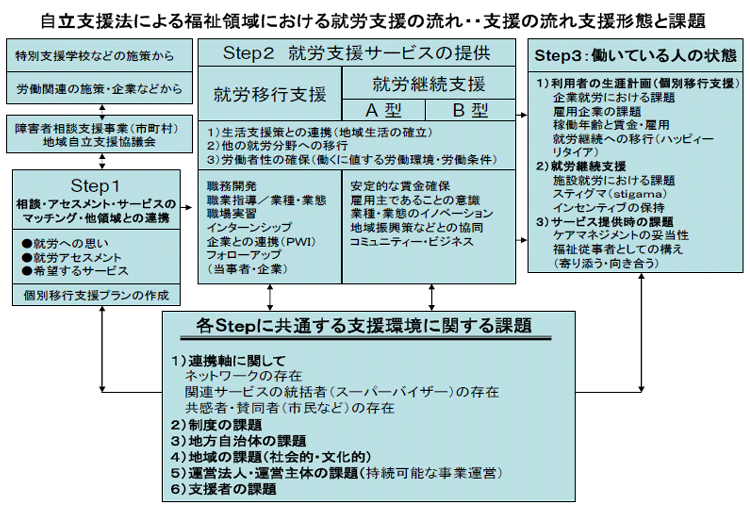

資料1は、「就労支援」における「サービスサービス管理責任者」の業務を示す基本的な流れ図である。このような視点を大事にしながら、改めて就労支援における「サービス管理責任者の役割」について言及する。

<資料1>

①就労支援のステップとサービス管理の流れ

支援の流れに沿って4つのステップにおける役割や項目を列挙している。障害のある人達が直面する課題や「生きにくさ」は、働けば働くだけ加重されることもある。しかし、「働くことはつらい」けど、「働かない・働けない」ことを当然視して社会的に排除することはあってはならないことである。

②個人の状態像の把握と職業相談・職業指導(ガイダンス)(ステップ1)

| 個人の状態像・・・ | 人間行動に関する基礎知識 多様な関連機関からの情報(ネットワーク) 社会福祉従事者の固有性において さまざまな支援分野とのネットワーク 地域特性との関連性のなかで(地域事情) |

| 職業相談と職業指導(指導計画・ガイダンス)・・・ | サービス管理責任者の資質において(その養成も視野にいれて) |

多様な就労ニーズと解決可能な社会資源とのマッチング

就労支援に関する社会資源・制度・システム

障害特性に応じたと就労支援のノウハウ

就労支援プランの策定・・・福祉施設を経由する(した)という前提

仕上がり像(ポジチィブ・ネガチィブ)とプロセス

誰が・・・サービス管理責任者の資質

誰のために・・・障害者にではなく就労困難者に

何のために・・・就労することも、就労しないことも

どのようにして・・・就労に向かうことだけではなく、就労の継続のための生活支援

・権利擁護機関・医学機関の支援や連携を構築する必然性、あるいは、就労を断念することの必然も含めて

いつまでに・・・どのようなタイミングで

③就労支援の実施・支援方法の開発(ステップ2)

就労の実現に向けて、支援プランに沿って就労移行支援と就労継続支援(A・B型)の展開について示している。ステップ2では、展開すべき事業内容や事業展開における「イノベーション」や「就業生活における支援(フォローアップ・生活支援など)」を視野に入れ、あるいは、フィードバックによる修正を加味しながら事業が展開されるべきであることを示している。

なお、「就労移行支援」について語る場合、労働サイドの制度利用や社会資源について福祉サイドの受講者がよく熟知し、活用できるように情報提供すべきであろう。それにしても、自立支援法は、わが国の福祉施設が歴史的に実施してきた「就労継続支援」の3分野への転換への要請である。転換に関して、その必然性はもとよりではあるが、例えば、福祉施設サイドの委員には、施設利用者の就労移行支援や就労継続支援の雇用型への転換の課題(福祉工場や社会的企業)や就労継続支援を行わなければならない利用者の実態(あるいは、企業就労や雇用型からの転入も含めて)にも言及されるべきであろう。「働けない」事態を想定したり、定年も視野にいれておきたい。そのような関わりを継続することが「就労部門」の支援者として責務でもあろう。また、小規模作業所などにおける施設形態の見直しによってプライドのもてる新たな社会的立場の確立に向けて努力されている長野県の事例もあるわけで、その伝達もしたい。

ここでは、わが国の労働環境、産業構造の変化や雇用環境の変化、地域格差の有無、就労支援と企業、就労継続支援と企業との連携、障害のある人達の雇用にかける期待感の有無、なども視野に入れたい。

④就労支援の現実(就労支援サービスの効果)の検証とフィードバック

ステップ3は、就労支援の現実を評価し、それまでのステップを見直したり、新たな社会資源を開発したり、あるいは、新たな就業の可能性を創造するためのフィードバックをして、就労を中心とする社会生活を円滑にすることを主眼とする。

ただ、それは、対人サービスの視点から、支援者が負うべき課題や知識・経験・ネットワーク構築の欠如といった課題だけではなく、施設として負うべき運営上の課題や経営者の視野、地域特有の課題などもあろう。また、ここでは、支援上「就労を回避すべき」といった結論を得ることもありかも知れない。サービス管理責任者は、あくまでも福祉領域における特別な任務をもった専門職であり、就労分野においては、多様な労働行政による施策を理解し、利用することも必要であり、職場適応援助者・就労支援員、施設外支援・施設外就労、雇用開発、商品開発などの立場から研修を作り上げることも必要であろう。