2.調査について (3)業務実態調査(タイムスタディ)

① 目的

サービス管理責任者(今後、サービス管理責任者になる予定の者を含む)の現場での業務内容を明らかにする。

② 調査対象者 25名

・平成19年度サービス管理責任者研修(指導者研修)修了者19名

・サービス管理責任者 6名(指導者研修は未受講)

③ 調査内容

調査期間中の実働7日間のすべての業務を15 分毎に記録する。

あらかじめ、13 の業務分類コードを作成し、それをもとに1日の業務を分類していく。13 のコードにあてはまらない業務は、「その他」または新たに業務分類コードを作成し分類する。

<業務分類コード表>

| 業務分類 コード |

大項目分類 | 具体的業務例 |

|---|---|---|

| 1 | 住環境に関する業務 | 例)居室 使い勝手の向上やプライバシーが守れるようにした 例)ヒヤリハット等で定期的に施設内外の設備に危険箇所がないか対処した |

| 2 | プライバシーの保護に関する業務 | 例)個人情報の取り扱いについて説明し、同意を得た 例)介助場面等でプライバシーを守ることを指導した |

| 3 | 事業所内のルール作りに関する業務 | 例)利用者からの要望が多い事項について、改善できるように検討をした 例)適時ないし定期的に利用者からの要望・意見を聞く場を設けた |

| 4 | 説明責任に関する業務 | 例)提供される具体的サービスの内容や経費について説明し同意を得た 例)権利擁護の視点を指導・助言した |

| 5 | 動機付けに関する業務 | 例)体験学習を導入する計画を指導・助言した 例)友人の話を聞く機会を設けた |

| 6 | 相談支援時の状況把握に関する業務 | 例)事業所として利用者のニーズに応えられるか検討した 例)サービスの選択と利用及び契約内容は適切か検討した |

| 7 | アセスメントに関する業務 | 例)関係機関のからの情報を収集した 例)個別支援計画への反映は十分か指導・助言した |

| 8 | 個別支援計画の作成に関する業務 | 例)関係する複数の機関や担当者、家族などと連絡を取り合った 例)到達すべき目標の設定は妥当か指導・助言した 例)サービスの期間設定や利用領域は適切か指導・助言した 例)利用者への十分な説明 と合意を得た |

| 9 | 個別支援計画の実施に関する業務 | 例)到達目標に向けて段階的に支援しているか指導・助言した 例)サービス提供職員の連携がうまくいっているかをチェックし指導・助言した 例)利用者のペース(本位)でサービス提供しているかチェックし指導・助言した |

| 10 | 中間評価と修正に関する業務 | 例)目標への達成度合を客観的に評価しているかチェックし指導・助言した 例)利用者の意向や環境の変化に対応しているチェックし指導・助言した 例)利用者の同意を得て、支援内容や目標を修正しているかチェックし指導・助言した |

| 11 | 終結に関する業務 | 例)設定された目標の到達度を適正に評価しているかチェックし指導・助言した 例)今後へ生かし、比較できるようなまとめを行うよう指導・助言した |

| 12 | サービス向上の支援策に関する業務 | 例)サービス提供職員の研修への参加を指導・助言した 例)施設長とサービス向上に関する検討を行った 例)苦情解決、ヒヤリハット、第三者評価の業務を行なった |

| 13 | 行事に関する業務 | 例)家族会との話し合いを行い、事業やサービスの理解を深めた 例)クリスマス会を開催し、利用者の快適性を向上させた |

| 14 | 職員会議、打ち合わせ、申し送り | |

| 15 | 施設内研修、スキルアップ | |

| 16 | 他機関事業への協力 | 例)サービス管理責任者研修講師 例)大学講義 |

| 17 | 他機関との連絡調整 | |

| 18 | 他の事務 | |

| 19 | 直接介護・支援 | |

| 20 | 職場内管理業務 | 例)事業報告、事業計画の管理 例)監査に関する業務 例)職員の人事、勤務に関する業務 例)職員の採用に関する業務 |

| 21 | 移動 | |

| 22 | 実習生等の受け入れに関する業務 | |

| 23 | 利用者の金銭管理 | |

| 24 | 自立支援協議会 | |

| 25 | 利用者の健康状態等の状況確認 | |

| 26 | 送迎 | |

| 27 | 営業活動 | |

| 28 | 生産活動 | |

| 29 | 職場(実習先)の開拓 | |

| 30 | その他 | 上記に該当しないと判断された業務 |

注)コード1~13 は、調査実施前にあらかじめ設定したものである。コード14~29 は、集計時に業務時間 が多かった項目を抜粋したものである。

④ 調査期間 平成20年1月15日~1月23日

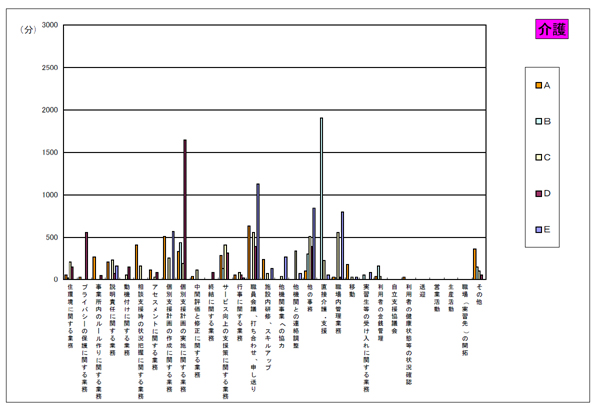

①介護分野 (単位:分)

| 業務分類 コード |

大項目分類 | A | B | C | D | E |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 住環境に関する業務 | 60 | 15 | 210 | 150 | |

| 2 | プライバシーの保護に関する業務 | 30 | 555 | |||

| 3 | 事業所内のルール作りに関する業務 | 270 | 52.5 | |||

| 4 | 説明責任に関する業務 | 210 | 232.5 | 75 | 165 | |

| 5 | 動機付けに関する業務 | 60 | 150 | |||

| 6 | 相談支援時の状況把握に関する業務 | 405 | 165 | |||

| 7 | アセスメントに関する業務 | 120 | 30 | 90 | ||

| 8 | 個別支援計画の作成に関する業務 | 510 | 255 | 570 | ||

| 9 | 個別支援計画の実施に関する業務 | 330 | 435 | 195 | 1642.5 | |

| 10 | 中間評価と修正に関する業務 | 45 | 120 | |||

| 11 | 終結に関する業務 | 90 | ||||

| 12 | サービス向上の支援策に関する業務 | 285 | 135 | 405 | 315 | |

| 13 | 行事に関する業務 | 60 | 90 | 60 | 15 | |

| 14 | 職員会議、打ち合わせ、申し送り | 630 | 555 | 390 | 1125 | |

| 15 | 施設内研修、スキルアップ | 240 | 75 | 135 | ||

| 16 | 他機関事業への協力 | 45 | 270 | |||

| 17 | 他機関との連絡調整 | 337.5 | 75 | |||

| 18 | 他の事務 | 105 | 300 | 510 | 390 | 840 |

| 19 | 直接介護・支援 | 1905 | 225 | 60 | ||

| 20 | 職場内管理業務 | 30 | 15 | 555 | 30 | 795 |

| 21 | 移動 | 180 | 30 | 30 | ||

| 22 | 実習生等の受け入れに関する業務 | 60 | 90 | |||

| 23 | 利用者の金銭管理 | 45 | 165 | 45 | ||

| 24 | 自立支援協議会 | |||||

| 25 | 利用者の健康状態等の状況確認 | 30 | ||||

| 26 | 送迎 | |||||

| 27 | 営業活動 | |||||

| 28 | 生産活動 | |||||

| 29 | 職場(実習先)の開拓 | |||||

| 30 | その他 | 360 | 150 | 105 | 60 | |

| 合計 | 3945 | 3180 | 4245 | 4050 | 4170 | |

注)15分の間で2つの業務にあたっている場合は、それぞれ「7.5分」として換算

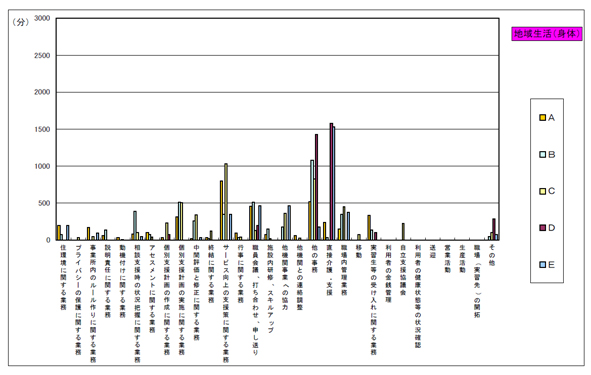

②地域生活(身体)分野 (単位:分)

| 業務分類 コード |

大項目分類 | A | B | C | D | E |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 住環境に関する業務 | 195 | 75 | 195 | ||

| 2 | プライバシーの保護に関する業務 | 30 | ||||

| 3 | 事業所内のルール作りに関する業務 | 165 | 45 | 90 | ||

| 4 | 説明責任に関する業務 | 60 | 135 | |||

| 5 | 動機付けに関する業務 | 30 | 7.5 | |||

| 6 | 相談支援時の状況把握に関する業務 | 82.5 | 390 | 97.5 | 45 | |

| 7 | アセスメントに関する業務 | 97.5 | 75 | 37.5 | ||

| 8 | 個別支援計画の作成に関する業務 | 30 | 232.5 | 75 | ||

| 9 | 個別支援計画の実施に関する業務 | 315 | 510 | 502.5 | ||

| 10 | 中間評価と修正に関する業務 | 15 | 255 | 337.5 | 30 | |

| 11 | 終結に関する業務 | 30 | 15 | 120 | ||

| 12 | サービス向上の支援策に関する業務 | 795 | 345 | 1035 | 345 | |

| 13 | 行事に関する業務 | 90 | 30 | 37.5 | ||

| 14 | 職員会議、打ち合わせ、申し送り | 457.5 | 510 | 127.5 | 195 | 465 |

| 15 | 施設内研修、スキルアップ | 75 | 150 | 15 | ||

| 16 | 他機関事業への協力 | 180 | 360 | 465 | ||

| 17 | 他機関との連絡調整 | 60 | 22.5 | |||

| 18 | 他の事務 | 517.5 | 1080 | 825 | 1425 | 180 |

| 19 | 直接介護・支援 | 240 | 30 | 1575 | 1530 | |

| 20 | 職場内管理業務 | 150 | 345 | 450 | 375 | |

| 21 | 移動 | 75 | ||||

| 22 | 実習生等の受け入れに関する業務 | 330 | 135 | 105 | ||

| 23 | 利用者の金銭管理 | |||||

| 24 | 自立支援協議会 | 225 | ||||

| 25 | 利用者の健康状態等の状況確認 | |||||

| 26 | 送迎 | |||||

| 27 | 営業活動 | |||||

| 28 | 生産活動 | |||||

| 29 | 職場(実習先)の開拓 | |||||

| 30 | その他 | 45 | 105 | 285 | 75 | |

| 合計 | 3735 | 4305 | 4687.5 | 3660 | 3795 | |

注)15分の間で2つの業務にあたっている場合は、それぞれ「7.5分」として換算

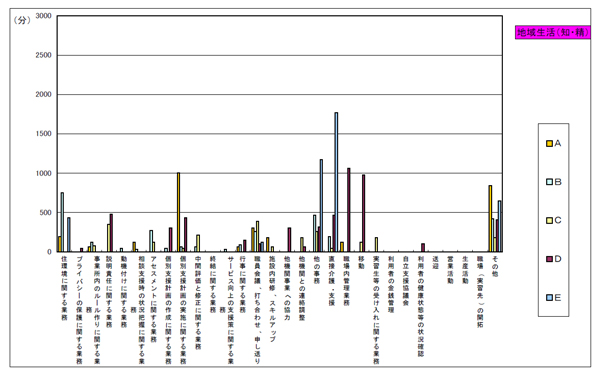

③地域生活(知的・精神)分野 (単位:分)

| 業務分類 コード |

大項目分類 | A | B | C | D | E |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 住環境に関する業務 | 195 | 750 | 435 | ||

| 2 | プライバシーの保護に関する業務 | 45 | ||||

| 3 | 事業所内のルール作りに関する業務 | 60 | 120 | 75 | ||

| 4 | 説明責任に関する業務 | 345 | 480 | |||

| 5 | 動機付けに関する業務 | 45 | ||||

| 6 | 相談支援時の状況把握に関する業務 | 120 | 30 | |||

| 7 | アセスメントに関する業務 | 270 | 120 | |||

| 8 | 個別支援計画の作成に関する業務 | 45 | 300 | |||

| 9 | 個別支援計画の実施に関する業務 | 1005 | 60 | 45 | 435 | |

| 10 | 中間評価と修正に関する業務 | 60 | 210 | |||

| 11 | 終結に関する業務 | |||||

| 12 | サービス向上の支援策に関する業務 | 30 | ||||

| 13 | 行事に関する業務 | 60 | 90 | 150 | ||

| 14 | 職員会議、打ち合わせ、申し送り | 300 | 255 | 390 | 105 | 120 |

| 15 | 施設内研修、スキルアップ | 180 | 60 | |||

| 16 | 他機関事業への協力 | 300 | ||||

| 17 | 他機関との連絡調整 | 180 | 60 | |||

| 18 | 他の事務 | 465 | 255 | 315 | 1170 | |

| 19 | 直接介護・支援 | 195 | 45 | 465 | 1770 | |

| 20 | 職場内管理業務 | 120 | 1065 | |||

| 21 | 移動 | 120 | 975 | |||

| 22 | 実習生等の受け入れに関する業務 | 180 | ||||

| 23 | 利用者の金銭管理 | |||||

| 24 | 自立支援協議会 | |||||

| 25 | 利用者の健康状態等の状況確認 | 105 | ||||

| 26 | 送迎 | |||||

| 27 | 営業活動 | |||||

| 28 | 生産活動 | |||||

| 29 | 職場(実習先)の開拓 | |||||

| 30 | その他 | 840 | 420 | 180 | 405 | 645 |

| 合計 | 2880 | 2835 | 2205 | 5205 | 4140 | |

注)15分の間で2つの業務にあたっている場合は、それぞれ「7.5分」として換算

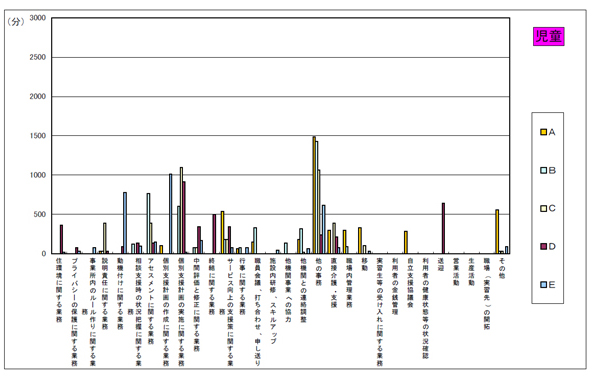

④児童分野 (単位:分)

| 業務分類 コード |

大項目分類 | A | B | C | D | E |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 住環境に関する業務 | 360 | 15 | |||

| 2 | プライバシーの保護に関する業務 | 75 | 30 | |||

| 3 | 事業所内のルール作りに関する業務 | 75 | ||||

| 4 | 説明責任に関する業務 | 30 | 30 | 390 | 30 | |

| 5 | 動機付けに関する業務 | 90 | 780 | |||

| 6 | 相談支援時の状況把握に関する業務 | 120 | 135 | 97.5 | ||

| 7 | アセスメントに関する業務 | 765 | 390 | 135 | 150 | |

| 8 | 個別支援計画の作成に関する業務 | 105 | 1012.5 | |||

| 9 | 個別支援計画の実施に関する業務 | 600 | 1095 | 915 | 15 | |

| 10 | 中間評価と修正に関する業務 | 75 | 75 | 3345 | 165 | |

| 11 | 終結に関する業務 | 495 | ||||

| 12 | サービス向上の支援策に関する業務 | 540 | 180 | 180 | 345 | 75 |

| 13 | 行事に関する業務 | 60 | 75 | 75 | ||

| 14 | 職員会議、打ち合わせ、申し送り | 150 | 330 | |||

| 15 | 施設内研修、スキルアップ | 45 | ||||

| 16 | 他機関事業への協力 | 135 | ||||

| 17 | 他機関との連絡調整 | 180 | 315 | 15 | 60 | |

| 18 | 他の事務 | 1485 | 1425 | 1065 | 240 | 615 |

| 19 | 直接介護・支援 | 300 | 390 | 210 | 75 | |

| 20 | 職場内管理業務 | 300 | 90 | |||

| 21 | 移動 | 330 | 105 | 30 | ||

| 22 | 実習生等の受け入れに関する業務 | |||||

| 23 | 利用者の金銭管理 | |||||

| 24 | 自立支援協議会 | 285 | ||||

| 25 | 利用者の健康状態等の状況確認 | |||||

| 26 | 送迎 | 645 | ||||

| 27 | 営業活動 | |||||

| 28 | 生産活動 | |||||

| 29 | 職場(実習先)の開拓 | |||||

| 30 | その他 | 555 | 30 | 30 | 90 | |

| 合計 | 4320 | 4170 | 3735 | 4020 | 3405 | |

注)15分の間で2つの業務にあたっている場合は、それぞれ「7.5分」として換算

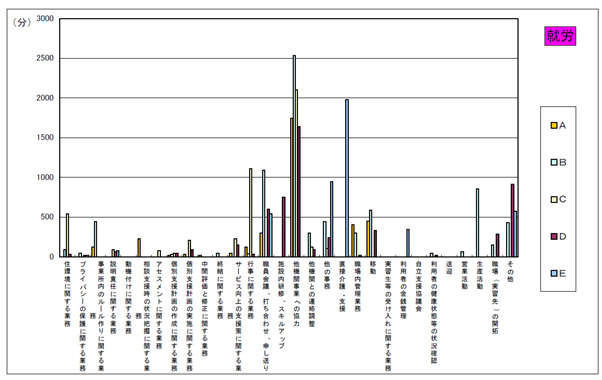

⑤就労分野 (単位:分)

| 業務分類 コード |

大項目分類 | A | B | C | D | E |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 住環境に関する業務 | 90 | 540 | 30 | ||

| 2 | プライバシーの保護に関する業務 | 45 | 15 | 15 | ||

| 3 | 事業所内のルール作りに関する業務 | 120 | 442.5 | |||

| 4 | 説明責任に関する業務 | 90 | 60 | 75 | ||

| 5 | 動機付けに関する業務 | |||||

| 6 | 相談支援時の状況把握に関する業務 | 225 | ||||

| 7 | アセスメントに関する業務 | 75 | ||||

| 8 | 個別支援計画の作成に関する業務 | 15 | 30 | 45 | 45 | |

| 9 | 個別支援計画の実施に関する業務 | 30 | 210 | 90 | ||

| 10 | 中間評価と修正に関する業務 | 15 | ||||

| 11 | 終結に関する業務 | 45 | ||||

| 12 | サービス向上の支援策に関する業務 | 45 | 225 | 150 | ||

| 13 | 行事に関する業務 | 120 | 37.5 | 1110 | 30 | |

| 14 | 職員会議、打ち合わせ、申し送り | 300 | 1087.5 | 600 | 540 | |

| 15 | 施設内研修、スキルアップ | 750 | ||||

| 16 | 他機関事業への協力 | 1740 | 2535 | 2100 | 1635 | |

| 17 | 他機関との連絡調整 | 300 | 120 | 90 | ||

| 18 | 他の事務 | 442.5 | 105 | 240 | 945 | |

| 19 | 直接介護・支援 | 1980 | ||||

| 20 | 職場内管理業務 | 405 | 300 | 15 | ||

| 21 | 移動 | 450 | 585 | 330 | ||

| 22 | 実習生等の受け入れに関する業務 | |||||

| 23 | 利用者の金銭管理 | 345 | ||||

| 24 | 自立支援協議会 | |||||

| 25 | 利用者の健康状態等の状況確認 | 45 | 15 | |||

| 26 | 送迎 | |||||

| 27 | 営業活動 | 60 | ||||

| 28 | 生産活動 | 855 | ||||

| 29 | 職場(実習先)の開拓 | 150 | 285 | |||

| 30 | その他 | 427.5 | 915 | 570 | ||

| 合計 | 3465 | 7477.5 | 4620 | 5295 | 4470 | |

注)15分の間で2つの業務にあたっている場合は、それぞれ「7.5分」として換算

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

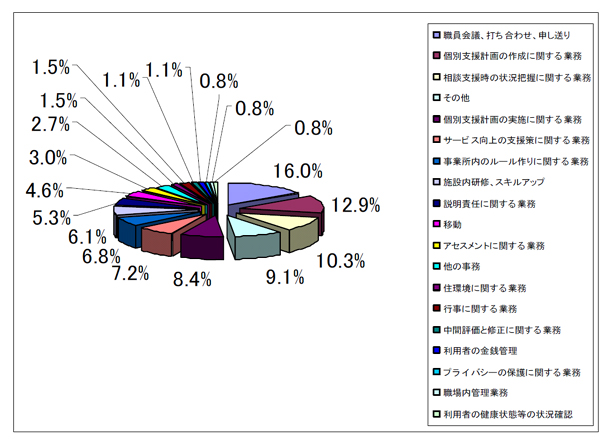

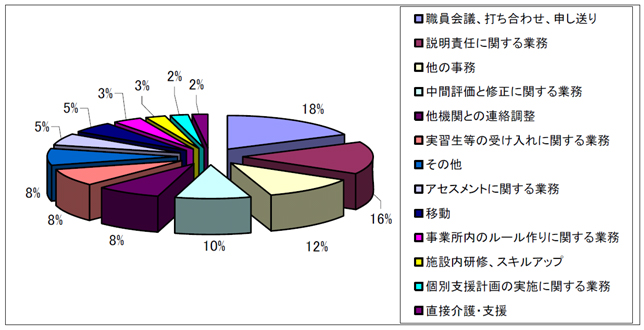

①介護分野

【A対象者の考察】

a)A対象者のプロフィール

事業所は、社会福祉法人の生活介護事業で、旧体系の身体障害者療護施設である。職員体制は67名、利用者は定員80名で在籍者80名である。利用者の障害程度区分の状況は、区分1が0人、区分2が0人、区分3が4人、区分4が11人、区分5が18人、区分6が47人となっている。事業所は現在新体系に移行の準備をしている段階である。地域自立支援協議会は設置されており、県のアドバイザーの役割を担っている。

b)集計図の分析

Aさんは、業務的には、「職員会議、打ち合わせ、申し送り」に要する時間が最も多く、全体の業務時間である3945分の16%を占めている。その他に、業務量として多いのは、個別支援計画の作成に関する業務(12.9%)、相談支援時の状況把握に関する業務(10.3%)、個別支援計画の実施に関する業務(8.4%)、サービス向上の支援策に関する業務(7.2%)、事業所内のルール作りに関する業務(6.8%)、施設内研修・スキルアップ(6.1%)、説明責任に関する業務(5.3%)、移動(4.6%)、アセスメントに関する業務(3.0%)、他の事務(2.7%)、住環境に関する業務(1.5%)、中間評価に関する業務(1.1%)、利用者の金銭管理(1.1%)、プライバシーの保護に関する業務(0.8%)、職場内管理業務(0.8%)、利用者の健康状態の状況把握(0.8%)の順であった。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます

c)業務実態の特徴

Aさんは、サービス管理責任者として、国の指導者研修において指摘した業務内容を典型的に遂行している。初期の相談支援時から個別支援計画の実施、中間評価への一連のサービス提供プロセスのほとんどに関わっている。他の事務、職場内管理業務、利用者の金銭管理等、管理的な業務から事務的業務も行っており、幅広い業務をこなしているといえる。管理的な業務に専念し、利用者に対する直接介護・支援はみられない。職員67名という職員体制としては、多くのスタッフを抱えており、そのリーダーとしての役割を十分に発揮していることが推測できる。施設規模によっているのであろうが、移動の時間にさかれている。サービス管理責任者の業務として、利用者の健康状態の把握も考慮する必要があると思われる。

【B対象者の考察】

a)B対象者のプロフィール

事業所は、旧体系における重症心身障害児施設で、現在、新体系に移行していない。事業所、社会福祉法人で、職員体制は常勤85名、非常勤10名である。利用者の定員は60名で在籍者は60名である。地域自立支援協議会は設置されているが、関わっていない。

b)集計図の分析

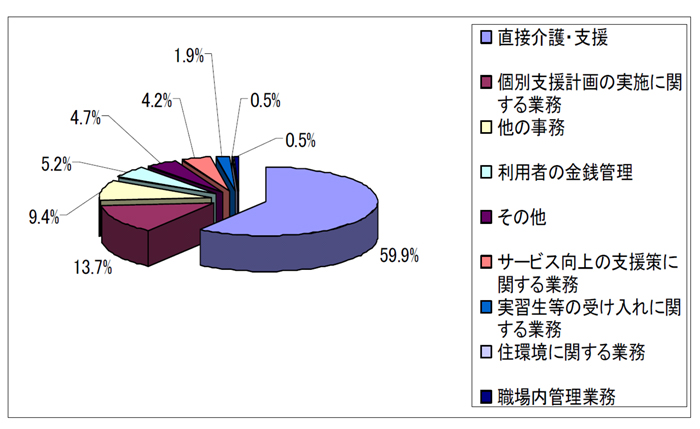

Bさんは、業務的には「直接介護・支援」に要する時間が最も多く、全体の業務時間の3180分の59.9%を占めている。その他に、業務量として多いのは、個別支援計画の実施に関する業務(13.7%)、他の事務(9.4%)、利用者の金銭管理(5.2%)、サービスの質の向上に関する業務(4.2%)、実習生の受け入れに関する業務(1.9%)、住環境に関する業務(0.5%)、職場内管理業務(0.5%)の順であった。

c)業務実態の特徴

Bさんは、重症心身障害児の施設におけるサービス管理責任者的な業務に携わっている。一方では、直性介護・支援に関わっている時間が約60%を占めており、支援員としての業務も遂行している。サービス管理責任者としての業務は、個別支援計画の実施に関する業務が多くなっている。個別支援計画の作成や中間評価に関する業務は、調査時期との関連でほとんどみられなかったと思われる。Aさんと同様に金銭管理の業務がサービス管理責任者としての業務になっている。また、実習生の受け入れに関する業務もサービス管理責任者の業務として考慮すべきであることを示唆している。

【C対象者の考察】

a)C対象者のプロフィール

事業所は、旧体系の身体障害者療護施設で、現在、新体系に移行準備を進めているところである。事業所は、社会福祉法人で、職員体制は常勤が21名、非常勤が11名である。利用者の定員は61名で在籍者は61名である。利用者の障害程度区分の状況は、支援費制度における区分Aが55人、区分Bが6人となっている。地域自立支援協議会は設置されており、積極的に関わっている。

b)集計図の分析

Cさんは、業務的には「職員会議、打合せ、申し送り」と「職場内管理業務」に要する時間が最も多く、それぞれ全体の業務時間の4245分の13.1%を占めている。その他に、業務量として多いのは、他の事務(12.0%)、サービス向上の支援策に関する業務(9.5%)、他機関との連絡調整(8.0%)、個別支援計画の作成に関する業務(6.0%)、説明責任に関する業務(5.5%)、直接介護・支援(5.3%)、住環境に関する業務(4.9%)、個別支援計画の実施に関する業務(4.6%)、相談支援時の状況把握に関する業務(3.9%)、中間評価と修正に関する業務(2.8%)、行事に関する業務(2.1%)、施設内研修・スキルアップ(1.8%)、動機付けに関する業務(1.4%)、他機関事業への協力(1.1%)、利用者の金銭管理(1,1%)、アセスメントに関する業務(0.7%)、移動(0.7%)の順であった。

c)業務実態の特徴

Cさんは、サービス管理責任者的な業務を遂行しており、幅広い業務をこなしている。

職員会議・打合せ・申し送りが最も多いが、職場内管理業務も同様に多くなっている。サービス管理責任者として職場の管理業務も考慮すべきであることを示唆している。相談支援時から個別支援計画の実施、中間評価までの一連のサービス提供プロセスの管理を行いながら、施設内研修・スキルアップなど人材育成も行っている。サービス管理責任者として職員をスーパーバイズする業務も重要であることがわかる。また、直接介護・支援にも時間をさいており、金銭管理を含め、利用者に対する直接介護・支援も求められている。

【D対象者の考察】

a)D対象者のプロフィール

事業所は、新体系における生活介護・自立訓練などの複合事業所で、独立行政法人である。事業所の職員体制は、常勤が270名、非常勤が64名である。利用者の定員は550名で現在の在籍者は472名である。障害程度区分の状況は、区分1が2人、区分2が6人、区分3が44人、区分4が113人、区分5が145人、区分6が162人である。地域自立支援協議会は設置されており、積極的に関わっている。

b)集計図の分析

Dさんは、業務的には「個別支援計画の実施に関する業務」に要する時間が最も多く、それぞれ全体の業務時間の4050分の40.6%を占めている。その他に、業務量として多いのは、プライバシーの保護に関する業務(13.7%)、職員会議・打合せ・申し送り(9.6%)、他の事務(9.6%)、サービス向上の支援策に関する業務(7.8%)、動機付けに関する業務(3.7%)、住環境に関する業務(3.7%)、アセスメントに関する業務(2.2%)、終結に関する業務(2.2%)、説明責任に関する業務(1.9%)、行事に関する業務(1.5%)、事業所内のルール作りに関する業務(1.3%)、職場内

管理業務(0.7%)の順であった。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

c)業務実態の特徴

Dさんは、生活介護事業のサービス管理責任者として、個別支援計画の実施に関する業務が最も多い。調査時期に関連すると思われるが、相談支援時の状況把握、中間評価等の一連のサービス提供プロセスの管理がみられない。しかしながら、個別支援計画の実施に関する業務以外にも、会議、申し送り、プライバシーの保護等サービス管理責任者としての業務は多い。直接介護・支援がほとんどみられないことから、管理的な業務に専念して

いると思われる。サービス管理責任者の業務は、施設の規模や職員体制等によって異なることがわかる。

【E対象者の考察】

a)E対象者のプロフィール

事業所は、新体系への移行を準備している段階であり、生活介護の業務に携わっている。

事業所の経営主体は、社会福祉法人で、職員体制は常勤29名、非常勤2名である。利用者の定員は50名で、在籍者は51名であり。障害程度区分の状況は、支援費制度におけり認定で区分Aが40人、区分Bが10人、区分Cが1人となっている。地域自立支援協議会は設置されており、関わりはない。

b)集計図の分析

Eさんは、業務的には「職員会議、打合せ、申し送り」に要する時間が最も多く、全体の業務時間の4170分の27.0%を占めている。その他に、業務量として多いのは、他の事務(20.1%)、職場内管理業務(19.1%)、個別支援計画の作成に関する業務(13.7%)、他機関事業への協力(6.8%)、説明責任に関する業務(4.0%)、設内研修・スキルアップ(3,2%)、実習生等受け入れに関する業務(2.6%)、他機関との連絡調整(1.8%)、直接介護・支援(1.4%)、行事に関する業務(0.4%)の順であった。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

c)業務実態の特徴

Eさんは、サービス管理責任者として主に管理業務に携わっていると推察される。サービス提供プロセスの管理としては、個別支援計画の作成に関する業務が遂行されているが、個別支援計画の実施、中間評価、相談支援時の状況把握等に関する業務がみられない。職場内管理業務、事務処理等管理業務が主に業務上重要視されている。施設内研修・スキルアップに関する業務も行っていることから、人材育成にも力を入れている。

②地域生活(身体)分野

【A対象者の考察】

a)対象者のプロフィール

男性、旧法の肢体不自由者更生施設、社会福祉法人、課長代理、まだ事業移行していないので、サービス管理責任者はいないが、サービス調整、助言を行っている。事業移行準備中、職員体制は、常勤9名(医師1、理学療法士2、作業療法士1、臨床心理士1、言語療法士は診療所と兼務)非常勤6名(精神科医師、生活支援員)、施設定員は40人、現在の入所者は34人(入所率は85%)、平均入所期間は、2年5ヶ月、入所者は、脳血管障害が90%、旧法から継続7名、入所最長10年、67歳、平成20年1月10日現在の障害程度区分は、移行措置で区分されていない、試行区分では、平均区分2,非該当1名、旧区分では、A区分6名、B区分23名、C区分5名である。地域自立支援協議会は、市に設置されている(県も設置済み)、地域自立支援協議会に、所属長が事業所を代表して関わっている、あまり活発に活動していない。

b)集計図の分析

1週間の中で、1週間で、およそ、62 時間15 分を、業務に費やしている(8.8 時間/日)が、最も多く時間を割いているのは、サービス向上の支援策に関する業務で13 時間15 分(21.3%)、次いで、他の事務8 時間37 分(13.8%)、職員会議、打ち合わせ、申し送り7時間37 分(12.2%)、実習生の受け入れに関する業務で5 時間30 分(8.8%)、個別支援計画の実施に関する業務5 時間15 分(8.4%)、直接介護・支援4 時間(6.4%)、住環境に関する業務3 時間15 分(5.2%)、事務所内のルール作りに関する業務2 時間45 分(4.4%)、職場内管理業務2 時間30 分(4.0%)、アセスメントに関する業務1時間37 分(2.6%)、行事に関する業務1 時間30 分、相談支援時の状況把握に関する業務1 時間22 分(2.2%)、施設内研修・スキルアップ1 時間15 分(2.0%)、他機関との連絡調整と説明責任に関する業務がそれぞれ1 時間(1.6%)、動機付けに関する業務、個別支援計画の作成に関する業務、終結に関する業務がそれぞれ30 分(0.8%)、中間評価と修正に関する業務15 分(0.4%)である。

c)勤務実態の特徴

サービス管理責任者としての業務は行っていないが、この勤務実態のタイムスタディの内容を見ると、サービス向上に関する業務が全体の仕事のおよそ20%を占め、さらに課長代理という部下を指導する管理職の立場上、職場の管理事務、その他の事務、職員会議・打ち合わせ・申し送りを合わせると、管理事務的な業務がおよそ30%を占めている。サービス管理指導者としての仕事と位置づけられる、サービス向上に関する業務、説明責任、動機付け、相談支援時の状況把握、アセスメント、個別支援会議(作成、実施)、中間評価、直接支援、終結、他機関との連絡調整に、合計で、およそ50%を費やしており、全体の業務に占める割合から見て、むしろ、サービス管理責任者の業務が主と考えられる。管理業務は、上に課長がおり、その補佐的業務で、やや少なくてすむのであろう。タイムスタディから、施設の管理業務3 割、サービス管理責任者業務5 割、その他(研修、行事等)2 割の業務配分と考えられる。管理職を兼ねた、サービス管理責任者の典型的な業務パターンと考えられる。

【B対象者の考察】

a)対象者のプロフィール

男性、平成19年10月、機能訓練事業に移行している、サービス管理責任者を務めている、社会福祉法人、事務所指定までは施設長を勤めていた、常勤14名(事業所指定を受けた際の申請人数、生活支援員9名、看護師1のみ専任、医師、理学療法士、作業療法士、事務職員は診療所と兼任、機能訓練は診療所の機能訓練室で、外来、入院患者と一緒に行っている)、非常勤2名(生活支援員1,栄養士1)、施設定員は30人、現在の入所者は24人(入所率は80%)、平均入所期間、昨年は4.9ヶ月、入所者は脳血管障害が50%、高次脳機能障害が多い、頭部外傷、脊損・頚損が少しいるが、不全麻痺で歩ける、養護学校から脳性麻痺3人、身障手帳を有期で、発病3ヶ月で交付し、発症後3~4ヶ月の入所が多い、病院リハからの仕上げが多い、精神科などの問題がある、ネグレクトが増えている)、障害程度区分は、区分2、2名、区分3、3名、区分4、2名、区分5、2名、区分6、2名:在宅・通所、養護学校卒(程度区分なくともスコアだけで、施設入所訓練可)、地域自立支援協議会は、区に設置されている(市も設置済み)、市と区、両者の地域自立支援協議会に、相談調整係が積極的に関わっている。

b)集計図の分析

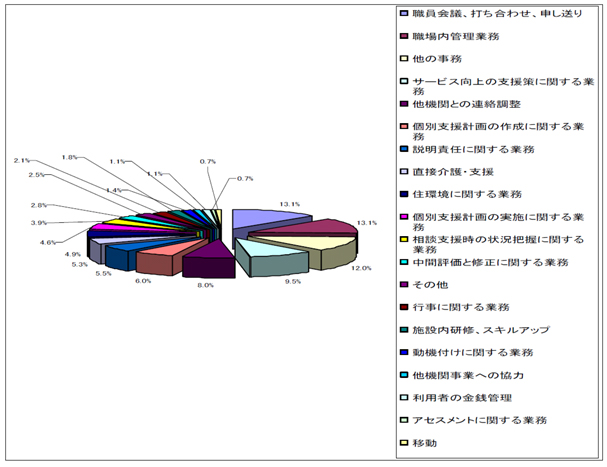

1週間の中で、1週間で、およそ、71 時間45 分を、業務に費やしている(10.2 時間/日)が、最も多く時間を割いているのは、他の事務で、18 時間(25.1%)、次いで、職員会議、打ち合わせ、申し送りと個別支援計画の実施に関する業務であり、それぞれ、8 時間30 分(11.8%)、相談支援時も状況把握に関する業務、6 時間30 分(9.1%)、職場内管理業務とサービス向上の支援策に関する業務で、それぞれ、5 時間45 分(8%)、中間評価と修正に関する業務4 時間15 分(5.9%)、他機関事業への協力3 時間(4.2%)、施設内研修、スキルアップ2 時間30 分(3.6%)、説明責任に関する業務と実習生等の受け入れに関する業務が、それぞれ、2 時間15 分(3,1%)、住環境に関する業務とアセスメントに関する業務が、それぞれ、1 時間15 分(1.7%)、その他45 分(1.9%)、行事に関する業務30 分(0.7%)、終結に関する業務15 分(0.3%)である。

c)勤務実態の特徴

サービス管理責任者を務めている、この勤務形態は、他の事務が全体の仕事のおよそ25%を占め、これに、職員会議、打ち合わせ、申し送りの他の事務、職員会議・打ち合わせ・申し送り、職場内管理業務、他機関事業への協力等の事務的な業務が、およそ、50%を占めており、むしろ、サービス管理責任者の業務より、管理事務業務が主の印象を受ける。

サービス管理責任者としての、主たる業務に属すると考えられるサービス向上に関する業務、説明責任、動機付け、相談支援時の状況把握、アセスメント、個別支援会議(作成、実施)、中間評価、直接支援、終結、他機関との連絡調整には、合計で、およそ40%を費やしている。このタイムスタディから、施設の管理業務5 割、サービス管理責任者業務4 割、その他(研修、行事等)1 割の、業務配分と言える。これから言えるのは、管理職を兼ねた、サービス管理責任者であり、もう少し、サービス管理責任者業務のウエイトの大きく、7割くらいが、本来のサービス管理責任者と考えられ、このケースの場合、管理業務に重点を置いたサービス管理責任者である。当面の間、サービス管理責任者の制度が定着するまで、このようなサービス管理責任者の業務が多いと思われる。

【C対象者の考察】

a)対象者のプロフィール

女性、肢体不自由者更生施設、主任を務めている、サービス管理責任者業務はしていない、事業移行していない、平成21年移行予定している、社会福祉法人、サービス管理責任者をやっていないが、個別支援計画は、担当者から上がってくるものに指示や指導することが多い、管理、研修、会議の仕事が多い、実務は、担当者と一緒に指導しながら仕事することが多い。常勤職員24名、非常勤4名(嘱託、職能指導員1,体育指導員1,ケアカウンセラー1、事務職員1)、施設定員は56名、平成17年10月から、利用率を上げるため、定員を72名から56名に変更、現在の入所者は48人(平均入所率は90%、ショートステイ2名)、平均入所期間8~9ヶ月、平均年齢35~40歳、入所者は、脳血管障害が40%、頭部外傷、脳性麻痺若干、脳腫瘍、脳炎等、身障手帳1~2級、介護保険後、若い人の入所が増えた、今後隣接のリハ病院の脊損病棟からの脊損が増える見込み)旧区分で、A区分14名、B区分20名、C区分14名であり、地域自立支援協議会は、市に設置されていない(県は設置済み)、地域移行に自立支援協議会が関わった例はない、県の自立支援協議会は、県全体のアドバイス、職員の派遣、政策的なことを行う、県には高次脳機能障害の地域支援センターとして加わっているが、事業所としては、自立支援協議会に関わっていない。

b)集計図の分析

1週間の中で、1週間で、およそ、78 時間7分を、業務に費やしている(11.1 時間/日)が、最も多く時間を割いているのは、サービス向上の支援策に関する業務で17 時間15 分(22.1%)、次いで、他の事務12 時間5 分(17.6%)、個別支援計画の実施に関する業務8時間22 分(10.7%)、職場内管理業務7 時間30 分(9.6%)、他機関事業への協力6 時間(7.7%)、中間評価と修正に関する業務5 時間37 分(7.2%)、個別支援計画の作成に関する業務3 時間52 分(4.9%)、自立支援協議会3 時間45 分(4.8%)、職員会議、打ち合わせ、申し送り2 時間27 分(2.7%)、終結に関する業務2 時間(2.6%)、その他1 時間45 分(2.2%)、相談支援時の状況把握に関する業務1 時間37 分(2.1%)、移動1 時間15 分(1.6%)、事務所内のルール作りに関する業務45 分(0.9%)、アセスメントに関する業務と行事に関する業務がそれぞれ37 分(0.8%)、プライバシーの保護に関する業務30 分(0.6%)、他機関との連絡調整22 分(0.5%)、施設内研修、スキルアップ、15 分(0.3%)、動機付けに関する業務7 分(0.2%)である。

c)勤務実態の特徴

この勤務実態は、やはり、サービス向上に関する業務が、全体の仕事のおよそ22%と、最も多くを占め、さらに、主任という、部下を指導する管理職の立場上、職場の管理事務、その他の事務、職員会議・打ち合わせ・申し送りを合わせると、事務的な業務が、およそ32%を占めている。サービス管理指導者の主たる業務と考えられる、サービス向上に関する業務、動機付け、相談支援時の状況把握、アセスメント、個別支援会議(作成、実施)、中間評価、直接支援、終結、他機関との連絡調整に合計でおよそ56%を費やしている、この二つで、88%と業務のほとんどを占めている。タイムスタディから、施設の管理業務、3割、サビ管業務6 割、その他(研修、行事等)1 割に業務が分かれている。これを見ると、むしろ、施設移行はしていないが、実質的には、サービス管理責任者業務に費やす割合が、前のケース1、2に比べて多く、むしろ、こちらのケースが最もサービス管理責任者らしい、典型的な業務を行っていると言える。

【D対象者の考察】

a)対象者のプロフィール

女性、作業療法士、肢体不自由者更生施設、事業移行していないが、地域移行支援、就労移行支援、高次脳機能障は特別支援事業で、日中訓練を行い、夜間は生活支援で寮に入り、期間3ヶ月、経営主体は都道府県、生活訓練科主任、サービス管理責任者業務はしていない、常勤職員30名、非常勤2名(心理判定員1、言語療法士1)施設定員は42名(肢体更生40名、宿泊事業2名、高次脳機能障害・身障手帳なしを含む)、平成20年1月10日現在の入所者31名(宿泊利用2名を含む)、平均入所期間、6ヶ月、平均年齢47歳、16~65歳の年齢分布、入所率約70%、入所者は、脳血管障害が60%、頚脊損、頭部外傷後の高次脳機能障害、3日/週の通所、旧区分で、A区分4名、B区分20名、C区分5名であり、地域自立支援協議会は設置されていない、自立支援協議会には関わっていない。

b)集計図の分析

1週間の中でおよそ61 時間を業務に費やしている(8.7 時間/日)が、最も多く時間を割いているのは、直接介護・支援(作業療法士としての訓練業務)で26 時間15 分(43.1%)、次いで、他の事務23 時間45 分(38.9%)、その他4 時間45 分(7.8%)、職員会議、打ち合わせ、申し送り3 時間15 分(5.3%)、実習生等の受け入れに関する業務1 時間45 分(2.8%)、個別支援計画の作成に関する業務1 時間15 分(2.0%)である。

c)勤務実態の特徴

この勤務実態は、やはり、直接介護・支援と他事務のその他、職員会議、打ち合わせ、申し送り、実習生等の受け入れに関する業務等、サービス管理に、あまり直接関係しない業務で、訓練や会議に関する業務が全体の仕事のおよそ90%を占めているのは作業療法士という専門職で、訓練業務を行っている立場上、当然であろう。しかし、ケースの入所前・時評価、評価会議等に、専門職としては、参加しており、その意味で、サービス管理責任者に関する業務が5%程度あるのも当然であろう。これから言えるのは、専門職としての業務が大半で、サービス管理責任者業務は、ほとんど行っていない業務状況である

【E対象者の考察】

a)対象者のプロフィール

男性、国のサービス管理責任者研修は受けていないが、都道府県研修は受けている、部下が19 年度国研修を受けた、今回部下をヒアリングしたので、サービス管理責任者の業務を行っている上司に同席を求めて同時にヒアリングを行った、タイムスタディは上司の勤務状況を記入した)、旧法の肢体不自由者更生施設(通所療護サービスも行っていた)、現在は、生活介護、地域生活(身体)、地域生活(知的、精神)の生活訓練、就労移行事業の 多機能施設で、平成18年10月に事業移行している(旧法の入所者はいない)、社会福祉法人、常勤職員24名(生活支援員9名、組織は医学的リハ:理学療法、作業療法、社会的リハ:生活支援、職能リハ:職能訓練、施設入所:生活介護の4部門に分かれる)、非常勤2名(心理判定員1,職業指導員1)、施設定員は59名、平成20年1月10日現在の入所者は54人(平均入所率は95%)、入所者の年齢は50代が多く、脳血管障害50%、頭部外傷30%(20代が多い)、高次脳機能障害が多い、脳性麻痺1名、入所は回復期病棟から、身障手帳3ヶ月で交付するので、発病4ヶ月くらいで入所する例が多い、高次脳機能障害の県のセンター機能を持っている、平均入所期間10ヶ月であったが、自立支援法で入所期間が1年半までとなって以来、少し長くなり、平均1年に伸びている、市内のリハ専門病院(高次脳機能障害の専門。リハ医がいる)、T 市の大学病院(リハ講座があり、脳血管障害に、積極的に毎日訓練するフィットプログラムを熱心に行っている)、障害程度区分は、区分1が4名、区分2が14名、区分3が8名、区分4が5名、区分6が3名、非該当が2名である、(自立訓練・就労移行支援のみの施設で、審査会を通さない、一次判定の方や認定そのものをしていない方がいる)、地域自立支援協議会は、市に設置されていない(県は設置済み)、地域の自立支援協議会に関わっていない。

b)集計図の分析

1週間の中で、およそ63 時間15 分を、業務に費やしている(9.0 時間/日)が、最も多く時間を割いているのは、直接介護・支援25 時間30 分(40.3%)である、次いで、他機関事業への協力と職員会議、打ち合わせ、申し送りがそれぞれ7 時間45 分(12.3%)、職場内管理業務6 時間15 分(9.9%)、サービス向上の支援策に関する業務5 時間45 分(9.1%)、 住環境に関する業務3 時間15 分(5.1%)、他の事務3 時間(4.7%)、事務所内のルール作りに関する業務1 時間30 分(2.4%)、相談支援時の状況把握に関する業務45 分(1.2%)、中間評価と修正に関する業務30 分(0.7%)である。

c)勤務実態の特徴

この勤務実態は、直接介護・支援、職員会議、打ち合わせ、申し送り、他機関事業への協力、職場内管理業務、他の事務、事務所内のルール作りに関する業務と、サービス管理には密接には関係しない業務が全体の仕事のおよそ80%を占め、サービス管理責任者の主たる業務と考えられる、サービス向上の支援策に関する業務、住環境に関する業務、相談支援時の状況把握に関する業務、中間評価と修正に関する業務が、合わせてわずか15%であり、サービス管理責任者としての業務がほとんどなされていない。最も、40%が直接介護・支援に割かれており、サービス管理責任者の主たる業務が5%では、せっかく、新法の地域生活(身体)を中心とした、多機能施設に移行し、サービス管理責任者として位置づけられたのに、依然として、旧法の施設の時の、業務実態が続いていると考えられる、昔の入所施設の典型的な生活指導体制の勤務形態と考えられる。

【まとめ】

この5 人、サービス管理責任者研修修了者の1 週間のタイムスタディを見ると、勤務時間は朝8時半に始まり、多くの場合、定時の5時半に終わることはなく、6時半~8時45分まで業務に従事しているので、勤務時間は1日の勤務時間は平均8時間/日以上、9.6時間/日となり、1日1.6時間は残業している、管理職である立場上、やむを得ない業務時間であろう。サービス管理責任者の業務を行っているのは2人(事業移行)、行っていないのは3人(未事業移行)である。しかし、事業移行をして、サービス管理責任者の業務を行っているとはいっても、タイムスタディから見ると、名前だけで、実際は生活介護・支援が1日の大半の業務を占めているケースもあり、また逆に、事業移行がまだのため、サービス管理責任者を置いていないと答えているが、事実上、サービス管理責任者が、大半を占めているケースもある。これは、旧法施設でも、先進施設では、サービス管理責任者業務を、以前から、行っていたことを示している。

これらの結果から、業務量の配分を、2つのパターンに分けることが出来ると考えられる。一つは、3 人のタイムスタディに見られる、典型的なサービス管理責任者業務と、管理業務の並立パターンであり、管理職でありながら、部下の指導・助言、施設管理を行い、サービス管理責任者の業務を果たしているパターンであり、管理・事務的業務、30~40%、サービス管理責任者業務を、40~50%、他業務10%に、業務を振り分けて行っているもの。他のもう一つのパターンは、ほとんど、サービス管理責任者業務は行わず、旧来の管理・直接介護・支援の業務が80~90%を占め、サービス管理責任者的な業務は、5%以下の配分であるものである。この結果から、管理事務的業務40%、サービス管理責任者業務50%、他業務10%が、標準的なサービス管理責任者の業務比率と考えても良く、まだスタートして間もないこともある、今後、少なくとも、70%以上は、サービス管理責任者業務を行っていることが良いサービス管理責任者の指標となると考えられる。

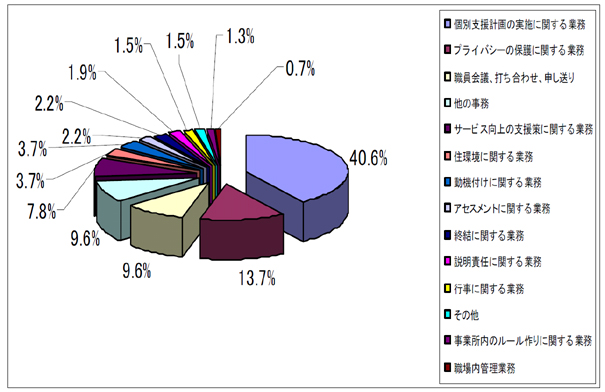

③地域生活(知的・精神)分野

【A対象者の考察】

a)Aさんのプロフィール

社会福祉法人の共同生活援助・介護一体型運営事業所。旧法の精神障害者福祉ホームA型からの展開型。職員は常勤15名・非常勤3名。利用者は54名で全員精神障害者。障害程度区分の内訳は、区分1-1名・区分2-15名・区分3-27名・区分4-10名・区分5-1名。ホーム数は5箇所。1箇所は個室2室にトイレ・風呂・キッチンの1ユニット形態×15ホーム。1箇所は福祉ホームA型からGH・CH一体型。他の3箇所は4名×2ヶ所と6名のアパートのGH・CH一体型。サービス管理責任者2名のリーダー。地域に自立支援協議会は設置され積極的に関わっている。

b)集計図の分析

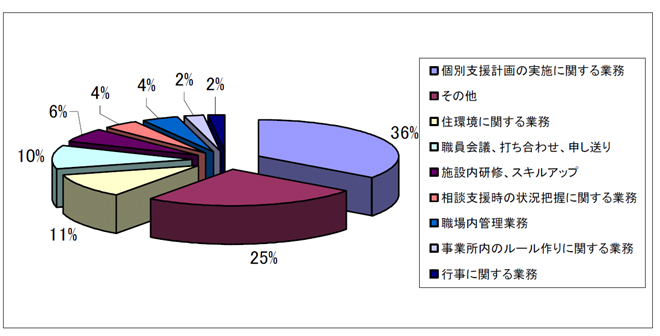

Aさんの7日間の勤務2880分(半日有給消化)の36%は個別支援計画の実施に関する業務となっており、日中活動の場である生活介護・就労継続・移行現場を訪問してサービス提供状況について担当職員との協議に行っている。その他の25%には介護事業関係等他の業者との打ち合わせが含まれており、この2つの業務区分で61%を占めている。住環境に関する業務が11%、職員会議・打ち合わせ・申し送りが10%、施設内研修・スキルアップが6%、相談支援時の状況把握に関する業務が4%、施設内業務4%、事業所のルール作りに関する業務2%、行事に関する業務2%となっている。

c)勤務実態の特徴

Aさんは54名を支援するサービス管理責任者2名のリーダーであり、世話人・非常勤職員を掌握する事業所の責任者的立場にある。法人管理者とは事業所の運営状況・ケース会議内容を共有するための会議を定期的に持っているが、以上の幅広い業務を担っていることから、法人理事者・事業管理者とサービス管理責任者の業務の住み分けについて、国でも何らかの指針を提示する必要があるのではないかと課題を指摘している。職員に対してスーパーバイズを行い、学習会を行いアセスメント等のレベルアップ・チェック機能役を果たしている。他機関との関わりはサービス提供の生活介護・就労継続・移行等の現場を訪問して、支援の確認・協議などを細やかに行っており、サービス管理責任者として求められている勤務内容がよく現れている。相談支援専門員とは関わっていない。今後連携・活用が期待される。個別支援計画の効果・評価を客観的に検証・比較測定できるツールが必要だと指摘されており、今後のサービス管理責任者による個別支援計画策定・修正等データ蓄積が行われることを考慮すると、何らかの指針を検討していく必要がある。

【B対象者の考察】

a)Bさんのプロフィール

社会福祉法人で共同生活援助・介護のホーム(アパート形式)を2箇所運営している。職員は常勤3名・非常勤1名。利用者は19名定員で現在18名。障害程度区分は区分1-1・区分2-7・区分3-9・区分4-1。地域に自立支援協議会は設置されており、積極的に関わっている。県のサービス管理責任者研修を受講(ヒアリングを行った国犬種受講のサービス管理責任者は就労関係に配置換えしており、同じ法人の共同生活介護・援助サービス管理責任者から業務実態データの提供を受けた)

b)集計図の分析

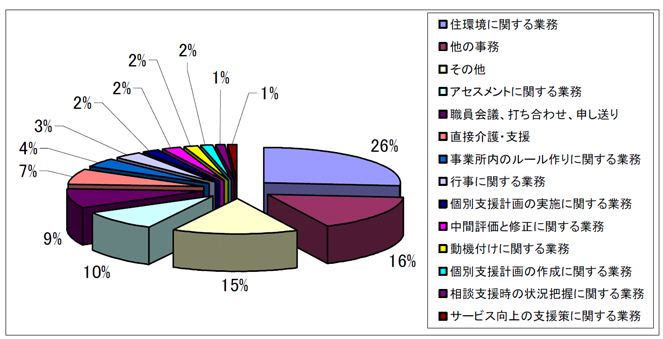

Bさんの7日間2835分で、住環境に関する業務が26%と突出している。この時期に厚労省特別対策となった地域生活支援基盤整備事業の交付を県から受け、消防法改正に伴う説明会の出席と火災報知機の設置関連の打ち合わせが重なりこのデータとなっている。こうした業務は運営管理者を想定するが、小規模の事業所ではサービス管理責任者が担う場合が多いと思われる。他の事務は16%、その他15%、アセスメントに関する業務10%、職員会議・打ち合わせ・申し送り9%、直接介護7%、事業所内のルール作りに関する業務4%、行事に関する業務3%、個別支援計画の実施に関する業務2%、中間評価と修正に関する業務2%、動機付けに関する業務2%、個別支援計画の作成に関する業務2%、相談支援時の状況把握に関する業務1%、サービス向上の支援策に関する業務1%となっている。

c)勤務実態の特徴

Bさんはホームが2箇所18人の利用者のサービス管理責任者。小規模を少し大きくした中規模程度の運営規模の勤務実態として参考になる。調査の時期が施設整備に関連の業務と重なったため、消防法関連の業務が加わっている。小規模であれば、マルチタレントのようになんでもこなさないと動いていかないように、請求等の会計事務から消防設備工事の立会い、本人・家族との面接、そして食事材料の買出しと食事作りと実に幅広い業務になっている。複合経営のため、地域活動センターのスタッフの融通が付かなければ、現場にも助っ人として入る。利用者とは、日々懇談・ミーティング・金銭管理で関わりがあり、スタッフとしての役割の兼務実態もある。グループホーム世話人と利用者、地域活動支援センター・就労施設担当・退院支援担当者(相談支援専門員)等の関係機関との調整はサービス管理責任者としての業務で、60%を占めており、地域生活支援現場で生じる多方面な関連業務の実態特徴がよく現れている。

【C対象者の考察】

a)Cさんのプロフィール

医療法人が設置する共同生活援助・介護事業所。職員は常勤11名。事業所の定員は40名・現在の利用者は20名。程度区分は回答なし。自立支援協議会は地域に設置されているが関わってはいない。調査書に主に記入した国のサービス管理責任者研修受講者は現在療育に関する相談担当を行っており、そのために共同生活援助・介護のサービス管理責任者(サービス提供職員のリーダー)と併記した調査票となっている。

b)集計図の分析

Cさんの5日間2205分は、職員会議・打ち合わせ・申し送りが18%で一番多く、以後説明責任に関する業務16%、他の業務12%、中間評価と修正に関する業務10%、他機関との連絡調整8%、実習生等の受け入れに関する業務8%、その他8%、アセスメントに関する業務5%、移動5%、事業所内のルール作りに関する業務3%、施設内研修・スキルアップ2%、個別支援計画の実施に関する業務2%と、幅広く業務時間が分散している。利用者の状態を把握・伝達するためにサービス提供職員・本体法人の医療スタッフとのミーティング、その関連の対応に53%ほど占められているのは、医療法人による手厚い支援体制を特徴と見るのか。

c)勤務実態の特徴

Cさんの勤務形態は、利用者さんの日々の状況把握から派生するメンタルヘルスとその関係調整に多くの時間をとられている。法人職員・サービス提供職員・利用者とのミーティングが始業・就業時に設定されており、新たな利用者の受け入れに伴う相談・不調な利用者への対応・かかりつけ医療機関のPSW・日中活動であるデイケアスタッフとの情報交換など、直接介護・支援ではないがサービス提供職員(リーダー)兼務の業務実態が浮んでくる。サービス評価・再アセスメントと多忙な中で日々利用者の状態観察をしながら、大学からのPSW実習の受け入れと、まさに現場実践の様子が伺える。

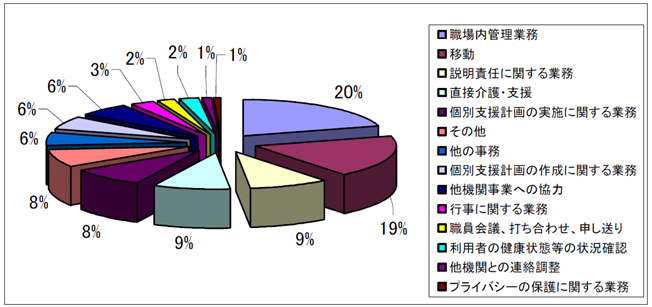

【D対象者の考察】

a)Dさんのプロフィール

社会福祉法人運営の多機能型事業所(就労関係・就労継続・共同生活介護)・サービス管理責任者・運営管理者・福祉関係団体役員を兼務。事業所の常勤6名・非常勤4名。事業所は事業所6名・非常勤4名。事業所の定員は38名で34名が利用している。自立支援協議会は地域に設置されており関わりを持っている。ただ当事者は参加していないとのこと。

b)集計図の分析

7日間の業務は5205分と、一日平均12.5時間の多忙な勤務となっている。業務実態調査を行った期間内に福祉関係団体の大会に出席のため移動が19%となっている。職場内管理業務が20%、説明責任に関する業務9%、直接介護・支援9%、個別支援計画の実施に関する業務8%、その他(審査会他)8%、他の業務6%、個別支援計画の作成に関する業務6%、他機関業務への協力6%、行事に関する業務3%、職員会議・打ち合わせ・申し送り2%、利用者の健康状態等の状況確認2%、他機関との連絡調整1%、プライバシーの保護に関する業務1%となっている。

c)勤務実態の特徴

福祉関係団体の大会に出席する当日朝も利用者の外来受診支援を行ってから移動するという例からも、小規模ゆえの様々な調整機能を担う多様で多忙な業務実態が浮ぶ。グループホーム利用者の個別ケアに関するサービス提供スタッフへの助言・指導も30%程度を占めているが、Dさんの一日平均12.5時間を8時間の通常勤務に換算すると45%程度の業務量と見ることができる。家族会との関係調整・利用者の入院支援・利用者に対するカウンセリング・利用者の就労支援・スタッフとのミーティング・家族に対する面談等、周囲の機関との調整業務は、サービス管理責任者と管理者が複合していると思われる。

この調査後に監査も予定されており、その準備に追われる中での調査協力であった。資料作成の協力に感謝したい。

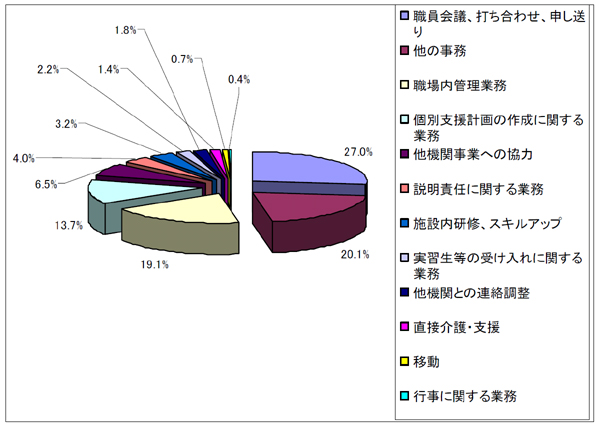

④児童分野

a)対象者のprofile

5人のHearing については地域・規模等のバランスを考慮し対象者を選定した。性別は男性2人,女性3人であった。 それぞれに特別支援教育教員として,入所施設職員として,通園・通所施設職員として,成人施設職員としてなど様々な経歴を持つ方々であった。

それらの地域や施設規模などの違いを超えて共通していたことは,日常的な活動を超えたところでの気づきや出会いがあったことを大きく評価していた。また一方では日常の多忙さに振り回されてなかなかサービス管理責任者としての専従的な役割や機能が果たせていないという述懐であった。その延長線上としてサービス管理責任者として従事できていないという人もいた。(これは今回のサービス管理責任者研修に関する様々な調査において明らかになっているが)

b)集計グラフの分析

5人の結果は他の大人の4分野に比して大きく異なる特徴がある。それは,

① 児童デイでの活動規模から来るものであろうが,多くの児童デイサービス事業体は小規模でこじんまりとしたものであることから,比較的少ない利用者に対してある意味貧弱な職員体制で丁寧にサービスを提供していることからであろうが,管理者(に限らず)は送迎から事務関係や雑用までいろいろな業務をこなしていることが伺える。

② 中でもアセスメントとか個別支援計画の作成や実施という関連業務が相対的に多くなっている。これらの業務は児童分野においては比較的以前から重要視されて取り組んでいたことから来るものであろう。

c)業務実態の特徴

障害者自立支援法の制度下においては,Ⅰ型(療育型)とⅡ型(子預かり型)と二分化され,それに基づいて給付単価も違ってきている。もともと厳しい財政状況下での運営を余儀なくされている事業体であることから、より条件のよいⅠ型志向が業界での多数派を占めている。しかしその規模やサービスレベルや地域特性など限りなく多様な実態はその平均的なところでの条件設定は意味をなさないという厳しさがある。その意味では地域間格差がもっとも大きい業種かもしれない。しかしどの地域にあってもそうした貧弱な資源であっても頼りにせざるを得ないという事情もある。どこに生まれ,どこに育とうとも必要なサービスが必要なときに,必要なだけ受けられる,利用できるということは国民としての基本的な権利でもあるのだが・・。

⑤就労分野

ヒアリングに協力を頂いた5名の方々の業態であるが、それぞれの職責や業務内容が極めて多様で、専門的かつ特殊な業務に従事されている。曰く、法人の役員である、施設長である、現場での製品の製造責任者である、多様な業務を兼務している、などで、就労分野におけるサービス管理責任者と回答されたのはお一人だけだった。しかし、その方の場合も、多様で複雑な勤務実態であり、特に、都道府県研修や他機関との調整に多くの時間を割いておられて、「就労分野」における「サービス管理責任者」としてのプロパーな業務遂行だとはいえない。

調査期間中の業務内容をもって「就労分野」における専門的な業態と見なすわけにはいかないというのが事実で、先のヒアリングでも明らかなように、「サービス管理責任者」の立ち位置が定まらないという実態を反映している。また、就労分野においては、ある程度の権限を必要とするということもあり、結果的に施設長などの責任者が兼務することになり、サービス管理責任者の独立性が維持されていないという状況がある。また、労働分野の酷似した職種もあり、その専門性の確立は喫緊の課題でもある。

その方策として、先の資料1に示した流れや業務内容を確定して、その視点からの業務遂行を促すようになれば、このような分析は意味があり、また、サービス管理責任者が行うべきケアマネジメントや自立支援協議会での立場、あるいは、地域における各社会資源の調整機能を鮮明にすることができる。