第2章 地域自立支援協議会の目的・機能等について

法第77条第1項に、市町村が実施する相談支援事業について定められ、相談支援事業として実施すべき便宜の供与については、障害者自立支援法施行規則第65条の10に図2-1-1の内容が定められており、下線部が地域自立支援協議会に当たります。

また、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(図2-1-2)において、相談支体制の構築を図るとともに、相談支援事業を効果的に運営するため、「地域自立支援協議会」という名称を用いてその設置を求めています。

| 地域自立支援協議会の位置づけ | |

|

図2-1-1

| 障害福祉計画の基本指針 | |

|

図2-1-2

2)地域自立支援協議会の運営の視点

障害者等の地域生活を支援するためには、共通の目的に向け、情報を共有して具体的に協働することが必要であり、その中核をなす地域自立支援協議会が重要となります。ここでは、地域自立支援協議会を運営していく際のポイントについて記載します。

① 共通の目的を持つ

法が目指す「障害のある人が普通に暮らせる地域づくり」について、全員が大きな共通認識を常に持ちながら参加することが必要です。

② 情報の共有

地域の実態や課題等の情報を集約し、全員が共有しなければなりません。地域の実態や課題等を把握するためにも、個別支援会議を地域自立支援協議会の原点として位置づけることが必要です。

③ 具体的に協働する

参加者が抱える実際のケースや地域の課題を持ち寄り(個別支援会議が重要)、制度や誰かのせいにするのではなく、全員が自らの課題として受け止め、共に解決しよう、自分の所では何ができるのか、一歩でも前進しようというスタンスで協働していくことが必要です。従来の陳情・要求スタイルからの脱却を図り、共通の目的に向け具体的に協働していくことが必要です。

④ 地域の関係者によるネットワークを構築する

(1)利用者が抱える様々なニーズに対応していくためには、保健、医療、福祉、教育、就労等の多分野・多職種による多様な支援を一体的かつ継続的に用意することが必要です。

(2)官と民が協働するシステムを構築する必要があります。

(3)「ネットワークは誰のために行うのか?」と問われれば、それは当たり前のことですが「支援を必要としている障害者等のために行われるもの」のはずです。1事業所だけでは用意できる支援に限界があるとい うことに気づけば、自ずと顔が見えるネットワークの必要性が分かるはずです。

3)地域自立支援協議会の機能

| 地域自立支援協議会の機能 | ||||||||||||

|

地域自立支援協議会が地域の障害福祉のシステムづくりに関し、中核的役割を担うことは、これまでも述べてきましたが、地域自立支援協議会には大きく分けて6つの機能(図2-1-3)があると考えられます。それぞれの機能の詳細については次節で述べることとしますが、地域自立支援協議会が持つ機能をよく理解し、地域自立支援協議会をよりよいものとするために共通の目標を常に持ち、対立構造を作らず協働意識を育み、地域の支援レベルを一つ一つステップアップしていくことが重要です。

第2節 地域自立支援協議会の機能等について

1.情報機能(情報の共有と発信)

1)情報の共有化とは

①潜在化した情報を顕在化させる

地域の様々な機関が様々なところで相談支援活動を実施していても、意識して活動報告をしなければそこに関わる一部の人にしか相談内容、結果が見えないことになります。相談されたことが解決されたのか、それとも課題として残されているのか、地域に顕在化されて初めて地域の課題として認識され、次の地域づくりの大きな要因となるのです。したがって、日常の相談支援活動の情報共有がきわめて重要になります。そして、その機会が地域自立支援協議会です。

②真のネットワーク化とは

ネットワーク、連携とは言い尽くされたキーワードですが、構築することの困難さも実感するところです。真のネットワークの源泉は個別支援会議における役割分担と、協働関係に尽きると言っても過言ではないでしょう。個々人のニーズに対して、どの機関がどの役割を担うのか協議・確認をしながら支援体制を構築するそのプロセスが、互いの機能を確認し、ギブアンドテイクの関係を作り上げる結果となります。そして、そのことこそが真のネットワークの構築につながり、地域支援体制の充実につながるのです。その意味において個別支援会議は、地域自立支援協議会のべースとなる重要な会議と言えます。

③地域資源の機能共有と評価

地域には様々な社会資源が存在しています。相談支援事業者が日頃関わっている地域資源は、ほんの一部であることを常に認識してください。また、地域の社会資源も自らの機関が持つ機能に直接関わりのない機関・領域に関しては、関心が薄くなりがちです。しかし、ひとりの人の人生を考えた時に、その成長とともにライフステージのどこかで、自らの機関の機能との接点が出てくることが多くあり、決して他人事ではなく自分事として、共に考える姿勢が求められます。と同時に自らの機関の機能に役割を求められた時には、地域の役割として積極的に参画する意識、さらには、自らの機関の機能を地域に対して情報開示することが重要です。地域自立支援協議会に各機関の機能が開示・共有されることにより、それぞれに期待され、求められる機能への評価につながる結果となるからです。

④情報共有の方法

情報を共有する機会づくりは、意識して作らなければできません。個別のニーズへの対応については、個別支援会議において情報と課題の共有が可能です。しかし、日常の相談活動や個別支援会議の内容は参画していない機関や人には届かないのが通常であり、地域自立支援協議会で共有する機会を作る必要があります。この時に留意すべきなのは個々人のプライバシーに配慮しながら、個別のニーズへの対応から明らかになった地域診断(地域評価)を中心に情報共有をすることが大切です。

2)情報の発信とは

①誰が情報を発信するのか

相談支援事業者はなぜ「地域自立支援協議会の核」として位置づけられているのでしょうか。また、なぜ「中立・公平性」を求められているのでしょうか。相談者の所属や世代に関係なく、地域のあらゆるニーズに対応する役割を担っているからです。相談支援事業者が対応する不特定多数のニーズから見える、地域課題や対応の実情を相談支援事業者だけの情報とするのではなく、地域の情報として地域関係者で共有することが重要であり、相談支援事業者はそのことで情報発信の核となります。この発信により相談支援事業の役割が、地域自立支援協議会の中心話題となることで、ともすれば事業者ニーズが議論の中心に陥りやすい協議会から、利用者ニーズ中心の協議会に育っていくことにつながります。

②どんな情報を発信するのか

地域で拾い上げたニーズ全てをプライバシーに配慮の上、相談支援事業活動報告として、地域自立支援協議会に情報発信することが重要です。ここで報告された情報が地域で暮らす障害児・者の生活ニーズを明らかにし、さらにはそのニーズに地域がどこまで対応できたか、現状の対応の限界も含めた地域診断につながります。

また、地域の様々な社会資源が利用者ニーズにどのような役割を果たしたのか、各社会資源の機能評価にもつながります。また、これまでにはなかった新しいタイプのニーズや、相談全体を通して多かったニーズの傾向、地域の優先課題と考えられるニーズなど、相談支援事業の財産である様々なニーズへの対応から積みあげてきた情報力を充分に発揮して、情報発信することが大切です。

③情報機能がなぜ重要か

利用者ニーズ中心の地域福祉を構築するには、ニーズに基づく地域課題の共有が大前提です。地域には、いまだ隠れている見えないニーズがたくさん存在しています。ニーズが潜在化したままでは対応が困難であり、ニーズを顕在化させる必要があります。また、顕在化したニーズに柔軟に対応することも求められます。これらのプロセスが一部の関係者にしか共有できていないと、地域福祉を構築していくエネルギーが半減してしまいます。地域自立支援協議会は地域の様々な社会資源が協働する場面であり、そのためには同じ土俵で、同じ情報を持ち合わせて協議することが重要です。情報が偏ったり、一部の機関が握っていては、地域の福祉力は高まっていきません。それだけ情報機能は重要なのです。

表2-2-1 情報共有のための報告の実際 様式A

| ■個別支援活動報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

①支援の内容別分類

※支援実人数の合計は実数 |

②ニーズ別の分類

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

③時間帯別の支援回数

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

表2-2-2 情報共有のための報告の実際 様式B

|

2.今月の相談支援活動について

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

<新規ケース>

<新規ケース>

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

表2-2-3 情報共有のための報告の実際 様式C

②主要な相談ケース報告 ※別紙参照

③今月の相談支援活動から見える課題

|

2.調整機能

1)分野を越えてのネットワークの構築

保健・医療・福祉・教育・労働などの様々な分野において、ともすれば、支援者が属する分野の専門性や資源のみで利用者個々のニーズに対応したり、地域の課題に向かおうとしがちですが、地域自立支援協議会の存在により、分野を越えてのネットワークの構築が可能となります。

こうしたネットワークの構築が広がる中で、福祉分野にとどまらない、企業・司法などの分野とのネットワークの構築を志向していくこととなります。

また、このネットワークの構築により、これまでは支援が困難とされ、地域での暮らしをあきらめざるを得なかった、いわゆる困難な事例に対しても地域での支援が可能となってきます。

2)調整機能として求められる内容

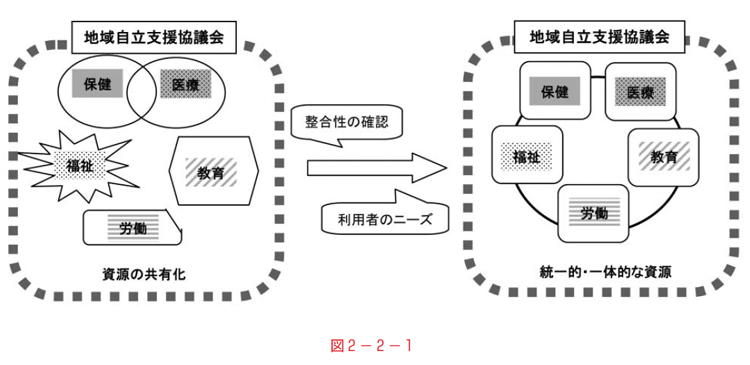

①分野ごとの資源の共有化と整合性の確認

保健・医療・福祉・教育・労働などの様々な分野がそれぞれにどのような専門性や資源を有しているかについての認識の共有化を図ります。

さらに、こうした共有化をベースに、それぞれの資源がどのように連動し、役割を果たしているかを明らかにします。

このようなプロセスは、同時に、分野間で重複している資源や不足する資源などの過不足をそれぞれの分野ごとで精査することにもなり、結果としてそれぞれの分野の個々の資源が、利用者のニーズに沿って統一的かつ一体的な支援をする資源として再構築されることとなります。

こうした連携が構築されていく中で、これまで支援が困難とされていた事例に対しても支援のアプローチが可能となってきます。

分野間での調整機能が十分に果たせることで、例えば、医療的ケアの必要な重度の障害者に対して、訪問看護、訪問リハビリ、入院などの医療分野の対応と、訪問介護や生活介護、ケアホームなどの福祉分野の対応を統一的・一体的に再構築することが可能になります。

②地域課題の整理

個別支援会議を通じて現場レベルでは、様々な地域の課題が個別の事例ごとに認識されてきます。

こうした課題は、個別の課題としてとどまるのではなく、地域の共通の課題であることを地域自立支援協議会の場で共有化します。

しかし、共有化された課題には、課題ごとに相互に連動するものや、ある課題の解決が同時に、次の課題の解決をもたらすものもあります。

また、地域事情や施策の流れによっては、時機を待たねばならない課題もあります。 こうした状況に対して、地域自立支援協議会の持つ調整機能を十分に活かしながら、緊急に対応すべき課題と中長期的に対応すべき課題の整理を行います。

その際には、調整機能の核として、地域自立支援協議会に事務局会議(運営会議)の設置が必要となります。

③課題解決に向けての手段とプロセスの確認

地域の課題に対して、地域自立支援協議会の中で、課題解決に向けて検討する専門部会(プロジェクト)な

どの部会を設置していくのか、また、フォーラムや研修会などの啓発活動などを自立支援協議会として取り組

んでいくのか、さらには、地域自立支援協議会に新たな分野の参画を求めていくのかなど、それぞれの課題に

よって、地域自立支援協議会には課題解決に向けての手段やプロセスについての調整機能が求められます。

3)障害福祉計画の進捗管理と調整

地域自立支援協議会の持つ調整機能をもとに、すでに策定された「障害福祉計画」がどのように具体的に取り組まれてきているのか、達成状況はどうであるか、地域の現状に対して適切に対応できているのか、場合によっては、計画そのものに見直しの必要がないのかなどの検討がなされます。

このように、地域自立支援協議会には、「障害福祉計画」の進捗管理や、よりよい計画策定に向けて取り組んでいくことに関する調整機能、さらには、障害者の地域生活を実現していくための、広い意味での地域づくりに向けた調整機能が求められます。

3.開発機能(資源の開発・改善)

1)資源開発・改善の足場としての地域自立支援協議会

①地域の資源とは

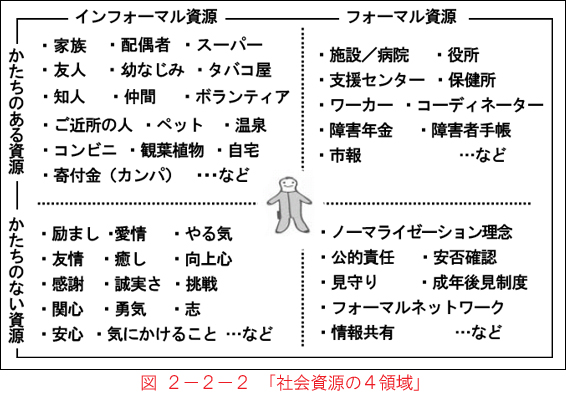

利用者を支える地域の資源には、図2-2-2で示すような、フォーマルな資源やインフォーマルな資源、また、形のある資源や形のない資源など、様々なものがあります。

利用者を支える地域の資源には、図2-2-2で示すような、フォーマルな資源やインフォーマルな資源、また、形のある資源や形のない資源など、様々なものがあります。

そうした意味では、予算化されたものや建物などのハードのみが資源ではありません。

②地域自立支援協議会を通じて実現していく資源の開発及び改善

個別支援会議を通じて、地区の民生委員さんの見守り支援や友人の励ましなどのインフォーマルな形のない資源が新たに開発・改善されたり、あるいは、高齢分野の居宅介護事業所が新たに障害者を対象としてヘルパーを派遣するという、フォーマルで形のある資源の開発・改善がなされることは、個々のケアマネジメントの過程の中で非常に重要なことです。

しかし、個別支援会議の中で開発、あるいは改善する資源だけでは、解決困難な事例も数多くあります。

その際、地域に更なる資源の開発や改善の取り組みが求められます。その取り組みの足場となるのが地域自立支援協議会と言えます。

2)地域自立支援協議会の果たす資源開発・改善の過程

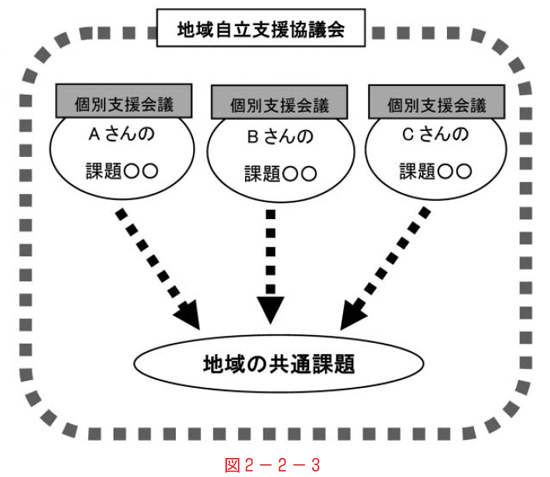

①個別支援会議を通じて地域の課題を集積していく

個別支援会議が開催されていく中で、例えば、特別支援学校の卒業を迎えるAさんの日中活動の場の確保の課題、離職して家に引きこもってしまったBさんの日中活動の場の確保の課題、あるいは、現在通っている日中活動の場における支援が適さなく、休みがちである際のCさんの抱える日中活動の場の確保の課題、こうした課題を個々の課題にとどめず、地域に共通する課題として地域自立支援協議会の場において共有化していきます。

地域には、医療・就労・教育等々、様々な分野で、個々の課題にとどまらない、地域での共通の課題が存在しているはずです。こうした課題を個別支援会議を通じて、地域の課題として集積していくことが必要です。

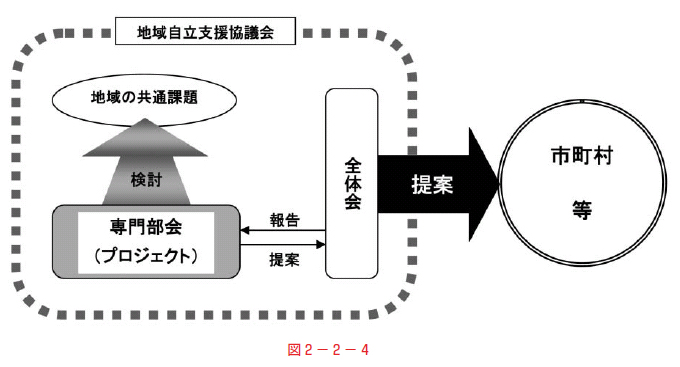

②課題解決に向けて検討する「専門部会(プロジェクト)」の設置

共有化された地域の課題の解決に向け、地域自立支援協議会に、それぞれの課題ごとに専門部会(プロジェクト)を設置し、どのような資源の開発あるいは改善を行っていくことが好ましいかについて、検討を進めていきます。検討された内容は、その都度、全体会などに報告し、検討の方向などについて確認をしていきます。

③資源開発・改善に向け、全体会を通じての提案

専門部会(プロジェクト)において検討された内容を踏まえ、地域で必要とされる新たな資源の開発や改善について、全体会を通じて地域に提案していくこととなります。

資源の開発や改善にあたっては、予算化の伴うものと、新たな制度づくりや要綱づくり、あるいは、制度や要綱の改正を必要とするものがあります。一方で、それまで予算化されていたものの予算縮小や組み換え、制度や要綱の廃止などを必要とするものもあります。また、事業主体としての地域のサービス提供事業所が連携して一定のルールに基づいて、それぞれのサービスを改善していく必要のあるものもあります。

「地域自立支援協議会」はこうした資源の開発や改善を最終的に決定したり、それに伴う権限を持っているわけではありません。そのため、予算化や事業化に関わって、市町村や事業主体などに提案し、実現に向け働きかけていく必要があります。

3)資源の開発と改善のための、地域診断の必要性

地域自立支援協議会は、提案された資源の開発や改善が、どのように市町村や事業所で検討され実現に向けて取り組まれているか、報告を受けながら、その都度、必要な提案をしていくことが大切です。

地域自立支援協議会には、こうした地域診断に基づいた、資源の開発・改善の機能が求められています。

4.教育機能(構成員の資質向上・研修の場)

1)地域自立支援協議会における教育機能

障害等のある人がうまく地域で生活をするためには、人としての尊重やその障害に対応する社会資源のあるなし、その量・質等が大きなカギを握っています。中でも最も重要な位置を占めるのが「人」という社会資源です。教育とは、「人」を望ましい姿に変化させるために心身両面にわたって意図的、計画的に働きかけることを言います。知識の啓発・技能(スキル)の教授・人間性の涵養 かんようなどを図り、その人の持つ能力を伸ばそうと試みる一連の過程です。

人は無限の可能性を持っていることが知られています。その意味では「利用者」も「支援者」も、また人が暮らす「地域」も無限の可能性を持っていると言えます。地域自立支援協議会の教育機能はその無限の可能性に働きかける機能です。

「利用者の可能性」×「支援者の可能性」×「地域の可能性」=無限大

ここでは地域自立支援協議会の教育機能について、その構成員の資質向上に必要な研修と、地域自立支援協議会のプロセスそのものが教育機能を持つことについて説明します。人口規模や地域の成熟度など各地域の現状と課題に合わせて必要な研修を組み合わせる等工夫してください。あまり研修体系が複雑になりすぎると本来の目的を見失う危惧もあります。基本構造はシンプルで分かりやすく、かつ発展可能な研修の仕組みがコツです。

2)構成員の資質向上(スキルアップ)のために

一定の相談支援従事者の資質については、都道府県が実施する「相談支援従事者初任者研修」及び「相談支援従者現任者研修」があります。しかし、都道府県が行う研修だけでは利用者やその家族、関係者も含めた複雑で矛盾に満ちた日々の実践活動や、また、その地域らしさを活かした支援への対応は不十分です。そのため地域自立支援協議会で構成員の資質向上を図るための教育が必要になります。

以下、いくつか研修コースの例を紹介します。

|

|

|

|

|

3)地域自立支援協議会のプロセスを通じた教育機能

地域自立支援協議会のプロセスは、様々な研修機会を包含していると考えています。例えば、相談支援専門員は、定例会等において活動報告をすることにより、課題の整理・分かり易い資料づくり・報告方法等に係る能力(整理したり伝える能力)を高めることができます。また、その活動報告を聞いている構成員は、地域の情報を得るだけでなく、報告者の支援における工夫や社会資源の開発手法等を学ぶことができます。

このことは、地域自立支援協議会の様々な場面で実践的な研修が可能であるということであり、地域自立支援協議会のプロセスそのものが構成員に対する教育機能であるとも言えると考えています。

地域自立支援協議会の事務局は、特別な研修機会を企画するとともに、この点を意識した運営を行うことで、構成員の資質向上を図ることができると考えています。

4)事例検討会

構成員が事例を持ち寄り検討を行います。その事例の当事者である「人」の個別支援に焦点を当てたもの、また、その当事者の個別支援を支える「しくみ」に焦点をあてた検討のやり方があります。何を目的とするかにより運営は大きく変わります。

5)相談支援従事者のメンタルヘルス

相談支援従事者の業務は障害者の自立を推進するやりがいのある仕事であると同時に社会の矛盾と対峙するストレスフルな仕事でもあります。燃え尽きないようスーパーバイズを職場で、また、地域で受けられるように工夫が必要です。

6)地域の問題解決能力促進のために

個別支援会議等や地域での事例検討を行う中で地域の課題となった事項等について、また、今は入所(院)等の理由でその地域で生活していない事例についても、関係者や管内に住む住民として共有化したい内容の課題について研修を行う必要があります。

官と民の関係者が同じ地域という目線で同じ地域において研修を受けられることは、共通のイメージで関係者が同じ夢を追い続けられるという自立支援推進に大きなメリットがあります。

7)既存のネットワーク等の活用

これまで地域には各々の立場や専門性などからいろいろなネットワークが構築されてきました。それぞれの研修で似たような企画などもあり、どうしてよいか迷うこともありました。今後、地域自立支援協議会の教育機能がさらに効果的な展開をするためには、それらの既存のネットワークという社会資源に働きかけ、調整し、強みを引き出しながら、うまく地域のために活かす工夫が必要となります。

5.権利擁護機能

1)障害者自立支援法における権利擁護の項目

障害者自立支援法第二条―三「市町村の責務」として「・・・その他障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うこと」、第二条―2項―四「都道府県の責務」として「・・・市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する助言、情報の提供その他の援助を行うこと」とあり、市町村、都道府県の責務の中に明確に位置づけています。

2)自立支援協議会における権利擁護機能

・自立支援協議会は、ノーマライゼーションの理念とソーシャルインクルージョンの視点で組織化されたものです。

・障害が有る人も無い人も、差別や区別されることなく、決して孤立せず、その人らしく生活することのできる地域や、そのための仕組みを作っていくために必要な問題や課題を協議していきます。

具体的には、

① 利用者が相談を総合的に受けることができ、迅速に適切なサービス利用につながる支援が得られること

② 行政、関係機関、地域住民同士が一体となって、利用者やその家族がニーズに即した支援が迅速・適切に受けられるようなネットワークを形成すること

を実現していくために必要な協議の場であり、利用者だけでなく地域住民全体の生活者としての権利を擁護する機能を有しています。

3)障害者の権利侵害は顕在化しにくい

【例】

・多くの問題を抱えながら地域で孤立した生活状況の人たち(家族も含む)に対して、来所相談優先、時間限定の相談対応、関係機関のタライ回し、ニーズにマッチングしない社会資源や制度の紹介などは、ニーズに応じきれず、虐待・自殺事例のような悲惨な事件に結びついてしまう場合があります。

・障害に対する無理解から、障害故(ゆえ)の雇用拒否、不採用、不当な低賃金労働、いじめ、不当解雇等の問題があります。

・財産・金銭管理や消費生活上のトラブルも、相談が上がってこないと顕在化しにくいです。

4)自立支援協議会における権利擁護システムの構築に向けた取り組み

取り組む上での2つの視点

(1) 本人のニーズを実現する視点

本人や家族のニーズに沿って、それを確認しながら、ニーズを実現する過程(プロセス)において、どのような支援や取り組みが展開されたかを重視します。

【例】

① 「障害をオープンにして働きたい」が支援機関の連携が充分に機能していない。

就労経験や職場での体験等を把握し、本人の夢や希望に沿った就労を目指した支援をする就労支援専門機関である就業・生活支援センターやハローワーク、ジョブコーチ等の社会資源が有効に活用できるような体制づくりをする。

② 当事者のピアサポート活動に対して関係者の認知度が低い。

当事者同士のネットワークが形成され、発展していくために必要なバックアップの仕組みづくりに取り組む。

③ 地域生活に必要な住居の問題を検討する。

長期入院の人たちを一人でも多く地域に迎え入れることや、家族から独立して生活できるようにするために必要な住居を整備していくための検討会を設置する。

(2)権利侵害防止の視点

事例を通して、虐待防止や成年後見制度、地域福祉権利擁護事業等の利用支援システムを構築します。

【例】

① 苦情解決の窓口機関や福祉サービス運営適正化委員会との連携体制を作る。

② 虐待防止通報システムが児童、高齢者と障害も協同で活用できるような仕組みを作る。

③自立支援協議会の部会で、多問題を抱えた事例や、問題が長期に渡って継続し、解決の糸口を見つけるのが困難な事例や、サービス拒否の事例等を検討してくる中で、地域の権利擁護機能の課題が見えてきた。

④ 行政関係機関と民間支援機関の連携が促進されるような検討会が持たれるようになった。

⑤ 成年後見制度の市町村申し立ての理解が深まり、件数が増加してきた。

| コラム | |

|

長野市自立支援協議会が「けんり部会」を設置。毎月一回開会。ゲストスピーカーを呼び、ミニ講演会を開いている。 |

|

6.評価機能

1)評価の意義

自立支援活動に関する一連の成果情報を一つに集約することによって、その価値が明らかになり、今後の課題が見えてきます。公と私が協働する地域自立支援協議会は、こうした結果に関する情報の入力と出力をしやすい立場にあります。

一つめの評価対象は、個々の相談支援(ケアマネジメント)における活動過程や成果に関する情報から見えてくる利用者の実態です。支援を必要とする方々は、本当は何を求めているのでしょうか?評価と活動修正を繰り返すことによって、利用者が求めているものと提供するサービスを次第に合致させる必要があります。

次の評価対象は、その地域における相談支援(ケアマネジメント)活動を具現化するサービス状況を把握することです。個々の相談支援は、あるいはそれぞれの事業所は、さらに複数のサービスを組み合わせた全体的な量と質は、いったいどのような状態なのでしょうか?今後どのようにサービスの量と質を向上させればよいか、それを工夫する基礎資料となります。

最後の評価対象は、その地域における資源や制度の実態です。表面的な規定や数値だけでなく、実際に利用することによって分かってくる有効性と問題点を把握することです。われわれは、どのような地域を目指そうとしているのでしょうか?相談支援の活動を評価することによって、地域づくりに対する貴重な提言が可能になってきます。

2)評価の内容

①ミクロレベル

個々の相談支援(ケアマネジメント)過程に関する評価システムを整備する必要があります。ここで注目する対象は、利用者を中心とした支援のネットワークです。地域の実状に合わせて、一部の事例を抽出するか、全体を対象とするか、特定の相談機能に絞り込むか、協議しながら評価内容を設計することになります。

具体的な例を挙げてみますが、他に様々な方式が工夫されることでしょう。例えば、評価に目的をおいた定期的事例検討会の開催、モデル事例集の発行、評価基準(指標)の提示、利用者満足度調査の実施、データの累積化、苦情受付及び処理体制の整備などが考えられます。

②メゾレベル

地域に存在する機関、施設、集団等に関する評価システムを整備する必要があります。ここで注目する対象は、事業所や専門機関などフォーマルな機関の実状、そしてセルフヘルプ団体やボランティア組織などインフォーマルな組織の実状、さらにそれらの結びつき方の実状です。

具体的な評価例を挙げてみます。例えば、活動実践報告及び調査結果の解析、ベストプラクティスの選定、利用者調査の機関別解析、共通のアクシデント・インシデント対策の整備、必要なNPO機能の提案などが考えられます。

③マクロレベル

市町村、都道府県、国レベルの行政と法制度に関して、利用者に最も近い立場から評価して提言するシステムを整備する必要があります。マクロレベルの評価において注目する対象は、制度や施策の実務的な適切性です。

具体的な例では、実践活動の成果と課題を行政関係者と定期的に情報交換する体制、市町村における自立支援関連施策評価委員会設置に向かう基礎資料提示、予算配分に関する基礎資料提示などが考えられます。

3)評価の利用

蓄積される評価結果は、各レベルの構成員に利用されなければ意味がありません。評価機能の成果自身もまた評価される必要があるからです。以下は例示の段階です。

①住民:利用者とその家族をはじめとする住民が、相談支援に関する評価の成果について、広報誌やインターネット等で確認できるようにしてはどうでしょうか。

②専門職:相談支援を担う多くの専門職が、相談支援システムの実状とその成果について、常時確認できるサイトを運営してはどうでしょうか。教育機能とも連動します。

③行政機関:その成果について、障害福祉計画等に積極的に反映できる仕組みが求められます。