第4章 具体的な事例を通しての地域自立支援協議会の流れ

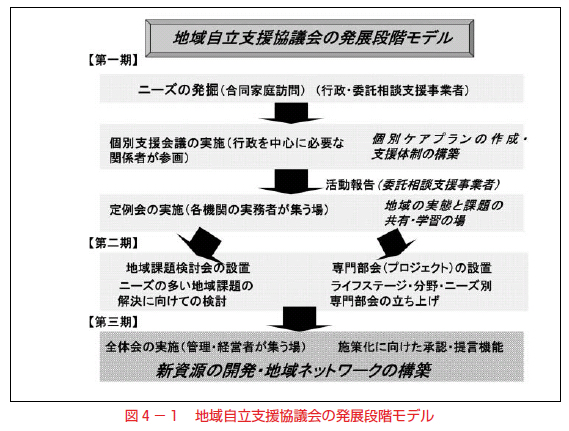

障害者自立支援法施行で地域自立支援協議会が位置づけられたことは、重要な意味があると言えます。これまで先行して地域ケアシステムを構築してきた地域にとっては、さらに機能を強化するための追い風になりますし、これからシステムを構築する地域にとっては、市町村を中心とした行政と民間関係者の協働の場として位置づけていくことで、地域づくりの根拠ができたことになります。

私の地域では、地域自立支援協議会と同等の機能を有する会議が、平成7年から障害児・者サービス調整会議として実施されてきました。今でこそ地域づくりの要の会議であると自信を持って言えますが、発足当初はモデルになる会議も存在せず、手探りのスタートでしたが、相談職として地域をフリーな立場で活動すること、毎月々の活動を報告し、評価していただくこと、個別ニーズへの対応から地域課題を明らかにすること等々を心掛けてきました。今日システムとして整備された障害児・者サービス調整会議の歴史を振り返ることが、地域自立支援協議会運営の流れに置きかえられると考えています。

①発足当初

(1) 福祉施策に期待感のない時代の相談

相談支援事業者として活動を始めた頃、入所施設経験しかなかったこともあり、地域で暮らす様々な人たちと接点を持つことが大切であると、地域の養護学校、作業所や就学前通園事業の保護者会に出向きました。しかし、そこで言われたことは、「あなたに話して自分の生活が変わるの」という問いかけでした。確かに話を聞いても当時相談支援事業者が対応できることは限られており、相談支援の困難さを痛感したものです。今と違って福祉施策全般に期待感のない時代でもありました。

(2) ニーズを耕す(合同家庭訪問の提案)

相談支援事業としてまずは、生活実態(ニーズ)を把握する必要があると考え、障害児・者サービス調整会議(地域自立支援協議会)に家庭訪問実施の提案をし、事業化されました。しかも合同家庭訪問と銘打って、行政の担当者と相談支援事業者が同行することを原則としました。結果としてこの訪問事業が、地域で暮らす障害児・者の様々な生活実態を把握することにつながったのです。実施方法は下記の要項にあるとおり年ごとに訪問テーマを決め、開始年度から4年間実施しました。一年目は地域サービスにつながっていない人、二年目は就学期の児童・生徒、三年目は就学前期の乳幼児、四年目は通所施設、作業所に通所している成人期とターゲットを定め、身近な役所から声かけをしていただき、了解を得た上で実施したのです。

| サービス調整会議における合同家庭訪問実施要項 | |

|---|---|

| 実施目的 | 地域で生活する障害児(者)の実態を把握し、その生活支援ニーズの掘り起こしを行うことにより、今後の施策検討を行い、もって障害児(者)の福祉の向上に資することを目的とする。 |

| 実施主体 | 甲賀郡障害児・者サービス調整会議(当時) |

| 実施期間 | 平成7年~平成10年(4年間) |

| 実施時期 | 毎年6月~8月 |

| 訪問件数 | 約35~40ケース/年(約5ケース×7町) |

| 訪問メンバー | コーディネーター(地域療育等支援事業)、町担当者、福祉事務所担当者、その他必要と認められる者 ・必要に応じて、保健師等の医療職も参画 ・訪問日程の調整は、主として町担当者が行う |

| 対象者 | 訪問テーマに沿い、行政と相談支援事業者の協議の上決定する。 ・平成7年「地域サービスにつながっていない障害児(者)」 ・平成8年「学齢期の障害児」 ・平成9年「乳幼児期の障害児」 ・平成10年「成人期の障害者」 |

(3) 合同家庭訪問の様々な効果

障害児・者サービス調整会議事業としての年間の訪問件数は35~40人程度でしたので、誰をターゲットにするのか、行政と相談支援事業者で事前協議を実施して決定しました。結果としてこの事前協議がもたらした効果は、日頃見えない人の情報を出し合いながらリストアップしたことで、様々な情報交換を行うことができ、訪問対象にならなかった方々も含め、実態が把握され、共有できたことです。また、合同訪問を実施した効果の副産物として、普段なかなか時間がとれない行政担当者と相談支援事業者が、訪問移動中に日頃のケースやサービスへの意見交換ができたことも大きな収穫でした。さらに、家庭訪問で聞き取った内容を意見交換することで、より客観的なアセスメントにつながったこと、また、利用者のニーズに共感する仲間ができたことも、大きな成果としてあげられます。初期段階の地域自立支援協議会ではこの訪問結果を共有することで、地域課題のあぶり出しをしました。

(4) 地域に利用勝手のよいサービスが存在したこと

相談支援事業者は一人ひとりの相談に的確に対応ができて、信頼関係を構築していきます。その意味では利用者にしっかり寄り添いながら実施する相談支援の姿勢が評価されることは当然のことですが、利用者ニーズを把握していく上で地域に、使い勝手が良いサービスが存在していることも大きな要因でした。受けた相談に対して応えていける具体的サービスは、利用者ニーズを顕在化させるための貴重なツールです。「あんなサービスがあったら私も利用したい」「こんな暮らしもしてみたい」今日では全国どの地域においても整備されている生活を支援する居宅系サービスですが、私たちの地域ではレスパイトサービス、ホームヘルプサービス等が早くから存在していたことが、サービス利用者の声(ニーズ)を拡声させることとなり、その顕在化したニーズを地域自立支援協議会に、活動報告という形で届けていくことができました。

②支援費制度以降

(1) 制度説明、聞き取りで行政窓口が近くなった

平成15年、長く続いた措置制度から、支援費制度への施策転換が図られました。この時全国各地で見受けられた光景は、障害のあるご本人やご家族が、サービス利用の登録、聞き取りのため、これまで少し縁遠く感じていた身近な市町村役場に出向かれていく光景です。また、平成12年の介護保険制度導入の結果、福祉サービスが日常化した地域風景の効果もあり、サービス利用に遠慮がちであった方々も、サービスを利用した暮らしに慣れてこられたことと相まって、行政窓口の敷居が少し低くなった時期でした。しかし、実際の相談内容からしますと、支援費制度の枠の中で解決できる相談よりも、枠外の相談の方が多かったのも事実です。

(2)支給決定者数は全障害者数の一部

私たちの地域で支給決定を受けているサービス利用者は、全体の13%~15%程度です。この内実際にサービスを利用している人の数は支給決定者数の50~60%位と想定しています。まだまだサービス利用や登録に行き着いていない人が多く存在しているものと思われます。それだけに地域自立支援協議会では、行政窓口や相談支援事業者が制度の周知に努め、必要な人に必要なサービスを届けなければなりません。支援費制度から障害者自立支援法へ移り変わった今なお、制度の情報が届いていない方も多くいる現状です。地域自立支援協議会は、制度の情報提供とニーズ把握への実践を怠ってはいけません。

(3)様々な利用者ニーズへの対応(チームアプローチ)

一口に利用者ニーズと言ってもその人、その地域、ライフステージ等々によって多種様々であることは予測できます。これまでのニーズ対応は、相談する側、される側の点対点で実施されていましたが、障害児・者サービス調整会議がスタートしてからは、点対面で捉える活動が始まりました。地域の関係機関によるチームアプローチです。様々な複合した利用者ニーズに一機関で対応できる社会資源は存在しません。したがって、医療・保健・福祉・教育・雇用等の関係者が必要に応じてチームを組み、支援体制を構築することが重要です。

また、ライフステージを分断することなく、支援をつないでいくことが大切です。この仕組みを地域自立支援協議会の基本として、実践を積み重ねることで地域ケアシステムの構築につながっていきます。

| 地域自立支援協議会の機能と構成メンバー | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||||||||||

| 図4-2 地域自立支援協議会の機能と構成メンバー |

①個別支援会議が地域自立支援協議会の命綱

個別支援会議は全てのニーズに対応できる万能会議ではありません。しかし、対応することのできない課題も、積み残した課題として整理されることに意味があります。個々のニーズに対応できない課題が集積されると、その時点から地域の課題として意識されるからです。地域の課題となれば、新たな施策やサービス、次の障害福祉計画のメインテーマに取り上げる等々、課題を解決するための手だてを考えることにつながるからです。

このプロセスがないといつまでたっても、個々の課題が地域課題とならず打つ手がなく、時代や、行政や、社会資源の責任にして、次の展開なく終わってしまいます。課題を社会化するためにも、一つひとつの個別支援会議に真摯に取り組み、実践を積み上げていかなければなりません。また、うまく解決につながった個別支援会議を、参加していない協議会メンバーに周知することも、同様の課題に対して異なるチームで対応するときの参考になります。うまくいったこと、いかなかったことをみんなで共有し、議論する場が地域自立支援協議会であり、その意味で個別支援会議が地域自立支援協議会の命綱と位置づけらています。

②個別支援会議の留意点

掘り起こされたニーズ、発信され、つながってきたニーズに対し、チームで対応していくことの効果は先に述べたとおりです。様々な個別ニーズに対応するには、そのニーズの解決に必要とされる社会資源と支援の方向性を定めるためのアセスメント機能を発揮するため、適切な情報を持ち合わせている関係者が集い、本人のニーズや願いを聞き取りながら進めることが求められます。

したがって、会議招集における留意点は、Ⅰ.本人参加を基本とする、Ⅱ.支援のための的確な情報を持つ人を招集する、Ⅲ.支援計画を想定したサービスや役割を担える人を招集する、Ⅳ.市町村行政、相談支援事業者が入る等々となります。また、会議進行における留意点は、Ⅰ.ニーズをはずさない、Ⅱ.方向性を押しつけない、Ⅲ.エンパワメントに配慮する、Ⅳ.先を見据えた支援策を考慮する等々となり、その背景に権利擁護の視点が必要となります。

| 個別支援会議の留意点 | |

|---|---|

|

①課題解決に向けた必要な関係者が参画しているか ②本人のニーズに添った支援体制が構築されているか ③短期で目標、中期目標が整理がされたか ④それぞれの役割分担が整理できたか ⑤現状では出来ないことを確認・共有できたか ⑥ケースのキーパーソンと次回会議日程を確認したか |

力が出し合えるチーム編成 |

| 何のために集まったのか | |

| 現状、ニーズにどこまで迫れるのか | |

| 役割に責任を持てる集団づくり | |

| 夢ばかりでは明日の生活が成り立たない | |

| 生活パターンを崩さない対応 | |

図4-3 個別支援会議の留意点

③個別支援会議がネットワークを創る

個別支援会議の有効性にネットワークの構築があります。個別課題に対して、どの機関が支援のどの部分の役割を担うのか会議の中で協議し、役割分担作業をしていきます。この時、それぞれの機関の機能が明らかになって初めて役割分担が生きてきます。言い換えれば役割を遂行するには、社会資源の機能を明らかにすることが求められ、お互いの機能を相互理解、あるいは補完しながら協働作業をすることになります。この時に初めてネットワークが構築されるのです。ひとりの人をお互いの機能を意識しながら、役割を分かち合って支える実践がネットワーク構築のための秘訣となります。

④個別支援会議のプロセス

(1) 地域の全ての社会資源が相談窓口に

近年、相談窓口の一元化が言われています。確かに一カ所で全ての相談が完結することは大切な視点ですが、誰もが相談窓口に相談を持ちかけるものではありません。相談は、信頼関係があって成り立つものであり、その意味では日常的に一番つながり感のある社会資源、例えば学校であったり、作業所であったり、病院等々につながることも多いのが現実です。

したがって、地域のどの機関につながろうとも、同じ対応ができる相談システムが必要です。そのシステムが地域自立支援協議会で構築する相談支援体制のネットワークシステムです。

(2) 会議の招集を行政が担う

地域の社会資源につながった相談に対して、複合的ニーズや対応の困難なニーズがあれば、即、個別支援会議を招集するべきです。相談の内容にもよりますが、多くの場合即応しなければならない事例が多く、日頃ネットワークのある社会資源に招集をかけます。その時、誰が招集役になるのかが重要なポイントです。個別支援会議が電話一本で招集できる地域に育てば、相談を受けた機関が招集をかければよいのでしょうが、育つまでは行政の役割とすることが、社会資源を動かす秘訣と言えます。民間の社会資源が招集しても動かないことも、行政が招集することで動かない社会資源は少ないからです。

(3) キーパーソンが一点集中しない

個別支援会議では、支援のキーパーソンをどの機関が担うのかも重要なポイントです。キーパーソンの役割は事例の見守り機能(モニタリング)も含め、支援チームの中心となります。したがって、一つの機関に集中させると機能しません。誰がキーパーソンにふさわしい存在であるかということはケースバイケースです。地域に相談支援体制が構築され、相談が顕在化してくると日常的にあちらこちらで個別支援会議が開催される地域になります。個別支援会議で事例ごとにキーパーソンを確認しながら、一点集中しないよう配慮し、進めていくことが大切です。

⑤個別支援会議の実際

| <主たる介護者が入院中のケアプラン確認のための個別支援会議> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ①プロフィール 氏名:*** 居住地:**市 所属:**就労継続事業所 障害程度:療育手帳A、身体障害者手帳1種2級 家族構成:兄の二世帯一家と同居。 ②支援経過

③個別調整会議の報告

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

表4-1 個別支援会議事例

①事務局会議(運営会議)は地域自立支援協議会の羅針盤

個別支援会議の開催が、地域の日常的風景になれば第一段階突破となります。個別支援会議の結果は、様々なニーズや地域の実態に気づくことにつながります。これらのニーズに同時並行して対応できればベストですが、現実的には優先順位(ニーズの量や地域の実情、施策の流れ等々)を付けて対応することが必要となります。事務局会議(運営会議)は行政・相談支援事業者・各会議代表者の協議体ですから、地域自立支援協議会全体の把握が可能なメンバー構成であり、地域課題への現状や専門部会(プロジェクト)の進捗状況等々を確認し、定例会議や全体会議の舵取り役の機能が求められます。この機能がないと目的のない場当たり的会議となり、積み上げができない自立支援協議会となります。

②事務局会議(運営会議)の留意点

利用者ニーズを中心に進めていくことは大前提ですが、活動が活発になれば多種多様な課題が地域にあぶり出される結果となります。地域に最も必要な制度、サービスの確認、地域自立支援協議会で必要とされる調査・研究、地域の福祉力を高めるための研修会の計画など、全体の活動を総括しながらあるべき方向性を協議し、確認する場となります。事務局会議(運営会議)は、重層的な地域自立支援協議会をコントロールしている重要な機能でもあります。

| 事務局会議(運営会議)の留意点 地域自立支援協議会を円滑運営するために |

|

|---|---|

|

①地域の情報・課題の共有と整理・分析 ②協議会の運営スケジュールの管理 ③地域課題の整理から提案へ ④行政と、相談支援事業者の協働作業 ⑤ネットワーク構築の充実に向けてのとり組み |

ニーズに近い立場としての相談支援事業の活動が重要 |

| 地域福祉力の向上に向けての取り組みが重要 | |

| 資源開発の取り組みは参画者のモチベーションを向上させる | |

| 協働から展開が生まれる、対立からはなにも生まれない。 | |

図4-4 事務局会議(運営会議)の留意点

③行政と相談支援事業者の協働作業

相談支援事業は直営型と委託型に二分され、全国的には委託型が多く位置づいています。行政の相談窓口と委託の相談窓口が、お互いの機能を役割分担し、補完しながら進めていくことが必要となります。

例えば、機能の役割として分かりやすいのが、行政窓口が背負う制度執行の権限、例えば、自立支援給付の支給量決定の権限があることです。利用者から見れば権限のある相談窓口は、敷居が高くなってしまいます。反対に権限は有さないが、自分に必要な支給決定に対する支援を行う側にいる委託相談支援事業者に対しては、フラットな関係で相談をすることができます。これらのようにお互いの役割分担があって、この役割を意識して使い分けられれば有効な相談が機能します。

④重層的なシステムを維持する手だて

地域自立支援協議会が有する様々な会議に対し、社会資源全てが満遍に関わることは不可能です。しかし、必要な情報が共有できていなければ、協議会は成立しません。したがって、私たちの地域では、情報共有の手だてとしてITを活用したネットワークシステムを立ち上げています。都合で参加できなかった会議の内容や、会議で伝えきれなかった情報を次の会議まで持ち越さずメンバーに情報伝達する、あるいは協議会メンバーではあるが、NPO等小さな事業体でスタッフを派遣できないために、必要な情報が入らない等の時に有効なシステムとなります。事務局会議(運営会議)ではITネットワークで発信する情報の整理が、求められる機能となります。

①情報と課題の共有

地域自立支援協議会の重層的システムの情報集約の場として位置づいている会議が定例会です。特に、重点的に時間を費やしているのが、相談支援事業者の活動報告です。これまでに述べてきたように、個別支援会議や訪問活動を通じて地域の不特定多数のニーズに、一番近い立場で活動しているからです。活動報告がされて初めて生きた情報になります。したがって、相談支援事業者は見えない活動を見える活動にすることに力点を注がなくてはなりません。

この活動報告を通して、地域生活の実態、課題、社会資源の状況・評価を定例会議参画者で確認する機会となります。また、事務局会議(運営会議)や課題別検討会・専門部会(プロジェクト)等々の会議の進捗状況の確認の場でもあります。参画した多くのメンバーは、日頃自信が所属する機関の人の情報しか持ち合わせていませんので、定例会は、地域全体の状況を把握し、いずれ関わることがある人の情報を共有する貴重な機会でもあるのです。

②定例会の留意点

定例会を構成するメンバーは地域によって様々ですが、私たちの地域は基本的に地域の全ての社会資源が対象となっており、エントリーされています。勿論、小さな事業所で恒常的に定例会議にスタッフを送れない事業所や、日程の都合で参加できない事業所もあり、参加率は6割前後です。しかし、定例会の意義や地域みんなで支えるシステムを構築するためにと考えると、参加=情報共有の場は均等にあった方がベターですし、地域自立支援協議会の目的、課題のベクトルを同じ方向に維持するためにも必要だと言えます。また、参加者はそれぞれの機関の実務者レベルが中心です。しかし、様々な社会資源が集うと事業理念や規模や価値観が異なる集団となりますので、定例会に集うことの意義・目的をしっかりと確認しておくことが重要となります。さらに、課題に対して犯人探しをするのではなく、今やれること、今後やらなくてはいけないことの整理をする場であることの確認もスムーズな運営をする秘訣となります。

| 定例会の留意点 | |

|---|---|

|

①協議会の共通目的・目標を参画者が認識する ②対立構造となる会議にしない ③相談支援事業者の活動報告が中心 ④事例報告は課題共有が目的 ⑤見えない活動を共有・地域実態把握で参画意識を育成 |

ニーズに応えるため、地域が連携するため、地域を向上させるため集うことを認識する |

| 対立からは発展的展開は生まれない | |

| 事業者ニーズではなく利用者ニーズを中心に協議する場 | |

| 個別事例から地域課題・資源機能を共有することが目的である | |

| 関係機関の役割意識を育成 | |

図4-6 定例会の留意点

③研修・学習の効果

定例会で実施される相談支援事業者の活動報告からは、様々な学びがあります。例えば、実際の事例対応のノウハウが、対応した人だけではなく参加者に伝わることで参考になることが多くあります。特に、困難事例への対応ノウハウが次の事例に生かされ、スムーズに支援体制が組めたことを多々経験しています。また、障害特性と言われる対応ノウハウも、他の障害分野においても生かせるノウハウがたくさんあります。その意味において定例会は、学びの情報を得るまたとない機会でもあります。

④個別支援会議は結果報告が中心

定例会で個別支援会議の結果が報告され、課題共有につながることは述べたとおりです。しかし、個別支援会議の支援のあり方や役割分担についての協議の場として定例会を利用しましたが、結果は良くありませんでした。その理由は、支援に責任の持てる機関が協議することに意義があり、決められた役割分担に基づき実際の支援体制が組まれるわけですが、定例会のメンバーは取り上げた事例の支援に責任を負わない関係機関も参加しています。そのような場で議論しますと、無責任な発言や、現実離れしたあるべき論が語られることも多く、結果として支援の方向が散漫になるからです。個別事例は個別支援会議で、支援に責任ある関係機関でしっかりと議論するべきです。ただし、困難事例に対しては、参考意見を求めることはあります。なぜなら、困難事例は現状の対応で解決できないから困難事例なのですから、地域課題として認識してもらうためのツールとなるからです。

①障害分野課題・地域課題等を研究し、手だてを講じる

私たちの地域では、優先順位の高い地域課題の解決に向け協議、検討するために設置されるのが課題別検討会、地域課題をより専門分野に特化した形で調査、研究、連携等を図るために設置されるのが専門部会(プロジェクト)と位置づけられています。いずれの会議も、設置背景には日常の個々のニーズへの対応から抽出され、整理された地域課題から発信されたものがあります。個別支援会議は個人の課題解決、定例会は地域全体での課題共有、事務局会議(運営会議)は全体の運営整理となりますと、地域的、専門的課題を調査、研究、連携する場が必要となり、また、会議の頻度も協議内容によって変化します。特に、新たな施策化に向けた取り組みなどは、調査や協議に一定の時間を必要とします。課題別検討会や専門部会(プロジェクト)を設置することで、よりテーマを凝縮した中身の濃い議論が可能となります。

②課題別検討会・専門部会(プロジェクト)の留意点

課題別検討会・専門部会(プロジェクト)を設置する際の構成メンバーは、基本的には地域自立支援協議会の中から選出されますが、テーマによっては外部から要請するという柔軟な姿勢が必要です。例えば、権利擁護関係の検討会を設置する時に、普段は地域自立支援協議会の構成メンバーでない、弁護士等の専門家を必要に応じて要請する、あるいは自分の地域にいない必要とされる人を、他の地域から要請する視点も大切です。また、地域課題に一点集中する協議の場と、連携等を中心に据える総花的な協議の場と、両面をうまく使い分けることも大切です。例えば、障害福祉計画検討会のように障害福祉計画を実効性のあるものにするための検討もあれば、相談職種ネットワーク部会のように生活支援、雇用支援等の支援者の連携に重きを置く部会等々、設置の必要性を吟味しながら、広角的な視点で取り組む必要があります。

| 課題別検討会・専門部会(プロジェクト)の留意点 | |

|---|---|

|

①定例会で共有した地域課題を解決に向ける検討会 ②構築メンバーを定例会議で決定 ③社会資源の改善・開発への提言機能として ④障害や地域の特性・時代背景に応じた部会の設置 ⑤障害福祉計画の進捗管理 |

利用者ニーズ中心の地域自立支援協議会構築の柱となる実践 |

| 課題解決に必要な社会資源の協力が必要 | |

| 地域診断から制度、サービスの改善と開発機能が参画意識を高める | |

| 全体で進めにくい課題・連携を意識した部会がネットワークを広げる | |

| 障害福祉計画を計画に終わらせない取り組み | |

図4-7 課題別検討会・専門部会(プロジェクト)の留意点留意点

③課題別検討会・専門部会(プロジェクト)の実際

障害児・者サービス調整会議は、平成7年にスタートし、先にも述べたとおり当初はニーズを耕すことを重点目標として活動していました。しかし、当然ながら並行して、個別課題への対応も相談支援事業として実施していました。一番最初に地域課題として捉えたのは平成8年度、自宅で家族と暮らす成人の住まいの場の確保でした。親の高齢化により介護者がいなくなるという現実です。この課題に対して、ホーム整備検討会を創設しました。今では障害児・者サービス調整会議の協議で立ち上がったNPOが8カ所のグループホームを運営しています。次に出てきたのが養護学校の進路調整という課題でした。学校の進路も地域の課題として地域関係者で考える具体的な進路調整をする場として創設されたのが、平成10年度の進路調整部会でした。さらに、ひとり暮らしやホーム暮らしの財産管理が課題となり、現在の地域福祉権利擁護事業開始以前から同等のサービスを検討する場として、同じく平成10年度、財産管理検討会が創設されました。以降平成13年度には重症心身障害者通園事業検討会、平成15年度には精神障害部会、平成17年度には特別支援教育部会ならびに、相談職種ネットワーク部会、平成18年度には障害福祉計画検討会、平成19年度は地域生活移行・就労移行推進検討会(2部会)がニーズに基づく課題や障害特性、時代背景の中、設置されてきました。課題別検討会、専門部会(プロジェクト)が果たした役割は、「一機関では実現できないことを地域で協働体制を敷けばやれることも多い」、「みんなで検討することで地域が変わる」という認識につながったことで、このことが地域自立支援協議会のモチベーション維持につながります。

①日常活動を総括する場、施策提言の場

地域の社会資源として個別支援会議には参画するが、その他の会議には参画しにくい立場である民生委員、参画している実務者の復命により情報を得ている各関係機関の管理者、あるいは各種団体代表等に、地域自立支援協議会全体の活動内容や課題整理、解決の手だてを報告することで、地域課題と施策提言への共有化を目的に実施されるのが全体会です。半期毎の総括的報告が標準的な開催頻度となります。全体会は日常活動(相談支援事業報告、各検討会、専門部会報告等)を確認する総括の場ですから、できるだけ関連する地域の社会資源に呼びかけ、協働体制の強化・拡大を図ることも大きな目的になります。

②全体会の留意点

報告する側の基本姿勢として、限られた時間での半期毎の総括報告なので、焦点を絞り、できるだけ分かりやすく報告する必要があります。したがって、全体会開催までに各報告者が集い、報告のねらいや概要を確認する場の設定が大切です。また、地域自立支援協議会の存在意義が確認される報告があれば、参画した関係機関のモチベーションは高まるでしょう。例えば、個別事例から新たな機能が拡がったこと(事業者の機能拡大や制度におけるローカルルールの策定)、単独では支えられなかった事例が、地域自立支援協議会のネットワークで解決されたこと等々、日頃の活動からエピソードは枚挙に遑いとまがないと思います。折角の生きた好事例を一部機関の財産にすることなく、地域化することでテリトリー意識が薄れネットワークを推進するでしょうし、自らの機能や役割の再評価につながり、結果として地域の福祉力を高めていくことにつながっていきます。

| 全体会の留意点 | |

|---|---|

|

①現場の実践や課題整理を確認 ②地域自立支援協議会としての施策提言へ ③構成メンバーは分野を広げ管理者、代表者レベルで ④経営的側面のある課題への協力体制の構築 |

各種会議で積み上げた地域課題を共有・確認する |

| 地域課題の解決策を提言する | |

| 実務者レベルの活動を管理者・代表者レベルへ伝達する機会 | |

| 予算や事業体運営にかかる課題解決を、現場のリアリティを共有し協働できる環境づくりへ | |

図4-8 全体会の留意点

障害者ケアマネジメントの理念であるチームアプローチを基本とし、利用者ニーズ中心の協議会にするためにも、まずはニーズの掘り起こし活動に重きを置き、必要に応じて電話一本で地域の社会資源が集まる個別支援会議が開催され、これら一連の活動が地域化されることが第一段階として必要です。さらに、個々のニーズから地域課題が明らかになり、地域の制度や機能の点検、評価につながり地域の福祉力を高めていくための、検討会や専門部会等が開催されるようになり第二段階に入ります。そして、重層的な地域自立支援協議会の各会議で協議、検討、提案されたことが実際の形に変化し、実を結ぶことで行政、民間事業者、地域社会とのコラボレーションが強まっていきます。地域自立支援協議会はそれぞれの地域の実情に合わせた、地域づくりの発射台となる重要な会議なのです。