第5章 アドバイザーの果たす役割

障害者自立支援法においては、一般的な相談支援事業を市町村の必須事業と位置づけ、これまで障害種別等で実施主体が都道府県と市町村に分かれていたものを市町村に一元化しました。そして、都道府県においては、広域的・専門的な相談支援を担うとともに、地域における相談支援に関する基盤整備等、市町村をバックアップする役割を担うものと位置づけています。

具体的には、地域(市町村や圏域ごと)の相談支援の実態把握や評価を行った上で、そのシステムづくりについて助言及び広域調整等を行います。また、相談支援に係る人材育成(研修や相談支援従事者のネットワークづくり)も重要な役割となります。そして、都道府県とともに地域において具体的に市町村(地域)に対して助言・調整を行うのがアドバイザーの役割です。

市町村(地域)においては、こうした都道府県やアドバイザーの役割を理解して、担当者や相談支援事業者が独りで悩まず、積極的に助言を求めるなど活用する姿勢が大切です。

| 相談支援に関する基盤整備(都道府県の役割) | ||

|---|---|---|

|

図5-1-1 都道府県の役割

1)法的根拠等

都道府県自立支援協議会は、都道府県全体におけるシステムづくりに関する主導的役割を担う協議の場として、都道府県が設置します。障害者自立支援法第78条(都道府県地域生活支援事業)を受け、障害者自立支援法施行規則第65条の15で、都道府県の行う事業として「都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置」として位置づけられています。

※地域自立支援協議会(障害者自立支援法施行規則第65条の10)

2)役割

①都道府県内の圏域(地域自立支援協議会単位)ごとの相談支援体制の状況を把握・評価し、整備方策を助言

② 相談支援従事者の研修のあり方を協議

③ 専門的分野における支援方策について情報や知見を共有、普及

④ その他(都道府県障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、権利擁護の普及に関すること等)

3)構成メンバー等

① 相談支援事業者、学識経験者、市町村の代表 等

②市町村(地域)とのつなぎ役であるアドバイザーが、委員あるいはオブザーバー等として参画することが必要

③事務局は、基本的には都道府県が行うこととなりますが、相談支援事業者等への委託や会議の準備や素案づくりにおける協働が有効です。

④施策推進協議会と兼ねることも考えられます。その場合、より現場に近いアドバイザーや地域の中核的な相談支援専門員からなるワーキングを施策推進協議会に付置して、地域診断や地域づくりの素案を作成するなど、より現実に即した協議が可能となる仕組みを工夫することが有効であると考えます。

1)事業概要

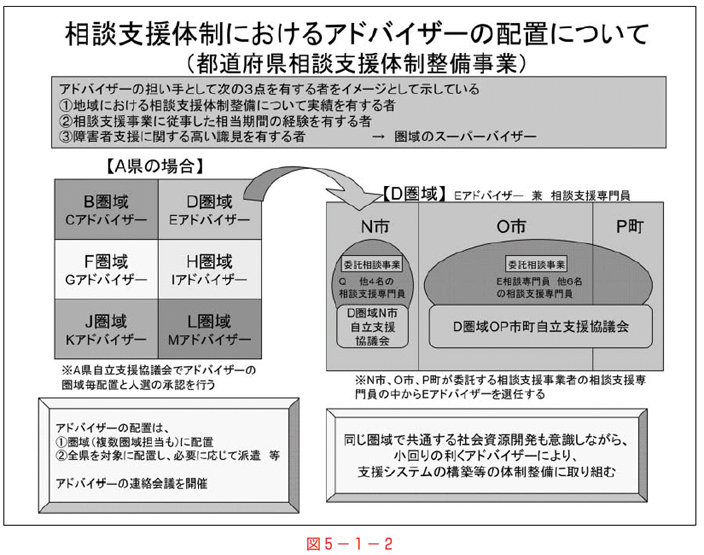

都道府県地域生活支援事業(国1/2県1/2)に、相談支援に関する広域的な支援を行うアドバイザーを配置する本事業を位置づけています。

2)アドバイザーの役割

① 地域のネットワーク構築(地域自立支援協議会等)に向けた指導、調整

②地域では対応困難な事例に係る助言を行います。ただし、ケース担当者はあくまでも地域の相談支援従事者であることを忘れてはなりません。

③ 地域における専門的支援システムの立ち上げ援助

(例:権利擁護、就労支援などの専門部会やネットワーク構築の援助)

④ 広域的課題・複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援

⑤ 地域の相談支援従事者のスキルアップに向けた指導

⑥ 地域の社会資源(インフォーマルなものを含む)の点検(地域診断)と開発に関する援助 等

3)アドバイザーの担い手

・地域における相談支援体制整備について実績を有する者

・相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者

・障害者支援に関する高い識見を有する者

4)アドバイザーの配置及び活用に当たって

アドバイザーの配置方法としては、大きく言って配置型と派遣型があり、後述の「第2節 アドバイザー業務の心構えと実際」を参照してください。

市町村(地域)としては、県から配置又は派遣されるアドバイザーを有効に活用するために、単にアドバイザーからの助言を待つ姿勢から、問題意識を持ってアドバイザーをどう活用していくかについて地域で考えることが大切です。そのためには、地域の行政と相談支援従事者が地道な勉強会を開催して、そこにアドバイザーが参加したり、地域自立支援協議会の事務局会議にアドバイザーが参画することが有効です。

都道府県としては、アドバイザーが地域で活動しやすいように、位置づけを明確にしてあげることが肝要です。会議等でアドバイザーの周知を図ることはもちろん、名刺に「○○県アドバイザー」の肩書を明記することも有効です。

1)市町村(地域)とアドバイザー

アドバイザーは、市町村や地域の相談支援従事者が抱える地域自立支援協議会の運営や相談支援体制構築等に係る具体的な課題について、具体的な助言(一般論ではない)を行う者であり、具体的な課題について一緒に悩む存在です。

市町村としては、アドバイザーの助言を求めるに当たり、具体的に問題意識を持つことが望まれます。地域自立支援協議会の運営等についてはもちろんですが、例えば、国や県の施策(事業)には様々なメニューがあって分かりづらい場合、わが町でどの事業をどう活用すればよいのか助言を求めることなども有効です。

また、アドバイザーを受け入れる環境整備についても配意すべきと考えます。例えば、地域自立支援協議会へ参画する場合の位置づけ(委員、助言者等、事務局会議への参画等)や、日程調整等についてです。

ただし、アドバイザーは全能ではないこと、そして、県からの委託内容等も承知して活用することが必要です。市町村や地域の相談支援従事者が本来すべき役割までアドバイザーに押し付けることは、アドバイザー事業の有効性を損なうことになると考えます。

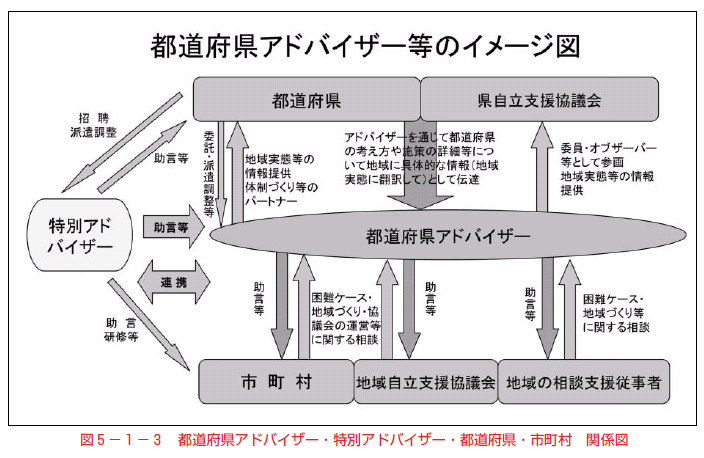

2)都道府県とアドバイザー

相談支援事業が市町村の必須事業になったからといって、都道府県の役割がなくなったわけではなく、都道府県内の相談支援体制をどう構築するか、どう充実させていくか、都道府県としての展望と戦略を持つことが必要です。そのためには、地域の実態を把握することが重要であり、各地域の実態や情報に詳しいアドバイザーと共に検討することが肝要だと考えています。言わば、戦略策定の同士であるわけです。アドバイザーから集約(翻訳)された地域情報が入手できるとすれば、面倒な実態調査をやって分析する手間が省けることになります。

具体的には、アドバイザーが都道府県自立支援協議会に参画することが必須だと考えています。奈良県のように、アドバイザーが都道府県自立支援協議会の委員となることも有効です。そして、都道府県(都道府県自立支援協議会)の展望と戦略を市町村(地域)に具体的に伝えたり、市町村が実行するに当たっての援助をするのがアドバイザーです。

都道府県とアドバイザーの協働の手始めとして、相談支援従事者研修の企画・実施に参画してもらうことはいかがでしょうか。

3)市町村(地域)と都道府県

市町村と都道府県の関係性は、アドバイザー等を通じて県から市町村が助言等を受けることと、逆に市町村から都道府県に対して、全県的な課題について施策等を提案したり、注文をつけたりする関係性があることも認識すべきです。都道府県においては、予算編成時期等の日程も踏まえながら、地域から提案を受け付けるための機会をルール化することも検討すべきです。

特別アドバイザー派遣事業は、都道府県相談支援体制整備事業によるアドバイザーの配置に加えて、相談支援体制の立ち上げ時に集中的に実施します(平成20年度までの特別対策事業)。

本事業により、都道府県は、県内外から特別アドバイザー(先進地域のスーパーバイザーや専門家等)を招聘して、県全体及び各地域ごとの相談支援体制等の立ち上げ支援や評価・充実強化等への助言を受けます。

特別アドバイザーは、都道府県及び都道府県アドバイザーに対する助言・指導を行うとともに、連携・協働して地域(市町村)に当たることになります。(特別アドバイザーは指南役でもあり戦友でもあります。)

特別アドバイザーの招聘及び市町村への派遣等については、都道府県が調整しますが、活用方法等について、都道府県自立支援協議会や市町村等の意見(要望)を聞くことも有効であると考えます。また、特別アドバイザーを一回限りの研修会講師として活用するだけではなく、継続的に、あるいは集中的に来県してもらうなど、有効的な活用方法を検討してください。

①協働の姿勢

都道府県相談支援体制整備事業における、アドバイザー活動において、最も重要で全ての活動に共通していることは、アドバイザーと相談支援事業者を中心とした関係者や住民との、協働の姿勢(体制)ではないかと考えられます。アドバイザーは、対象地域の関係者と共に地域の現状と課題を整理し、その一つひとつをその関係者と共に考え、知恵を出し合って実践に結びつけていくことが、本事業においてはとても大切です。

②「型」にはめるだけではない

アドバイザーはその地域が独り立ちするための助言やアドバイスをするのであって、どこかの先進的な地域の仕組みや、やり方をまねて、型にはめればよいということではありません。最終的な目標は、アドバイザーがアドバイス(助言)役から脱皮し、地域の大切な社会資源として、それまでとは異なった新たな役割や、使われ方を、多くの人々を巻き込んで構築することだと考えられます。

③有機的に機能する相談支援体制整備

地域自立支援協議会には、相談支援事業によって捉えられたニーズや実態を、誰にでも当てはまる普遍的なことと、捉え直す機能も必要だと考えられます。そのためには、有機的に機能する相談支援体制を整備し、日常的にニーズキャッチをしていかなければ、地域自立支援協議会の議題は見つからなくなります。抽象的な表現にはなりますが、多くの地域住民にとって「この地域で暮らしていてよかった」という、街づくりにつながっていく活動への第一歩だと考えられます。地域の身近なところで、継続的に関わり、当事者の気持ちに寄り添うような相談支援体制の構築は、これからの福祉にとって大変重要です。

④側面的な支援により、「地域の強さ」を引き出す

アドバイザーは担当した地域において、将来を見据えたアドバイスや経験則によるリスク想定など、側面的な支援を行い「地域の強さ」を引き出すような役割が求められます。相談当事者を中心に置き、相談支援専門員や地域関係者の活動状況を地域自立支援協議会に集約し、「地域の強さ」を生かした体制整備が期待されます。

地域自立支援協議会のあり方は、一つではないはずです。

①地域の全体像を掴む

アドバイザー活動における、最初の一歩は、地域の状況把握(地域診断)が一般的だと考えられます。都市部なのか山間部なのか。人口、社会資源、歴史、財政状況、相談支援の状況など、知っておきたい地域状況はたくさんあるはずです。しかし、知りたい状況の全てを知ったからといって的確なアドバイスができる訳ではありませんし、より正確にアカデミックな調査をすることが、本事業の目的ではありません。まずは、担当する地域の行政担当者や相談支援専門員の話をじっくり聞くことから始め、地域の全体像を掴むことが大切となります。

②現状認識の違いを埋める

一見、外部地域からは相談支援体制が整備されているように見えても、実態は画一的な相談活動しか行えず手詰まりになっていたり、関係機関の連携がうまくとれていなかったりと、外部から見たイメージと実態が、違うことはよくあります。更に、行政と委託相談支援事業者との現状認識が大きく違う場合などもあります。

そのような場合には、どちらか一方だけの立場に立った発言や行動、審判的な態度をとらないように注意するべきでしょう。両者の見解を調整し、より客観的な現状認識に結びつけます。具体的には、住民へのアンケート調査の実施など、両者が同じテーブルにつける手段などを提案し、客観的な指標による、話し合いの場を作ることなどが考えられます。

③地域(関係性)の熟成

地域の課題やポイントがつかめてきたら、その部分を更に掘り下げた聞取りや視点を変えた確認なども必要となってきます。地域の大小だけにとらわれ、現状の課題や問題だけに偏ったアドバイスに終始せず、地域のよいところや強さも見いだすことを心がけて行います。中には、行政職員や専門職の「縦割り意識」が効果的な連携やネットワークづくりを阻害していることも予想されるので、個別支援会議などを積み重ねながら、時間をかけて相互の理解を図ることも必要です。有機的な連携を生み出す特効薬はないのですから、「千里の道も一歩から」の精神で、地域の熟成を待つような時間をかけた、アドバイスも時には必要になるのではないでしょうか。

都道府県全体に対してのアドバイザーの配置方法については、大きく分けて二つの方法が考えられます。

都道府県全体を保健福祉圏域などいくつかの地区に分けて、それぞれの地区にアドバイザーを配置する、いわゆる「配置型」と、地区の実情や求められた役割により、アドバイザーを派遣する「派遣型」です。

①配置型

「配置型」については、対象地域が限定的なため、関係性が日常的で顔の見える関係性が作りやすいと考えられます。相談支援専門員が日常的な活動の中でキャッチした課題や、相談者の複雑なニーズを、アドバイザーがスーパーバイズしやすい環境とも言えます。

また、配置されたアドバイザーが一人である場合は、求められる能力が一障害分野だけの限定的なものではなく、非常に幅広い知識や経験が求められることになります。そのような状況下で想定されることは、担当地域に相談支援の体制があり、有機的に機能している地域ならば適任なアドバイザーを見つけやすいでしょうが、相談支援体制の整備が遅れていた、後発感がある地域の場合には、アドバイザーの配置と育成が同時に行われるため、アドバイザー自身への負担が大きくなることなどが予想されます。

②派遣型

次に「派遣型」は、地域の特性や地域ニーズに応じたアドバイザーを、派遣できることが最大のメリットといえます。地域の状況把握(診断)が、一定程度正確にできている地域には、とても有効的でしょうし、アドバイザー自身に求められる能力や役割、得意分野(特定の障害分野)なども、限定的で深い知識になり、効率的なアドバイスができる可能性が高くなります。

しかし、地域の現状把握がきちんとできていない地域では、自分たちの地域がアドバイザー派遣を必要としている状況なのか、そうではなく単独で相談支援体制整備が行える状況なのかの、判断さえもできない地域が生まれてきます。そうすると、アドバイザー派遣の依頼がない地域には、現状を客観的に見直すきっかけが作れず、地域間格差が顕著になってしまうことが懸念されます。

③機能させるためのルールづくり

行政職、相談支援専門員とアドバイザーなどの関係性や連携方法、役割分担、個別支援会議の開き方、個人情報の取り扱い方など、具体的な一定のルールを決めて行わないと、実際の場面では「ボタンの掛け違い」的な混乱が起こります。また、関係者への共通理解なども進みません。具体的な混乱としては、役割に偏りが生じ、いわゆる「困難事例」と言われているような複雑なニーズをお持ちの方々への対応や支援に、アドバイザーだけが追いまくられ、地域の側面的な支援がおろそかになってしまうことが想定されます。偏りや行き違い等が起こらないよう、様々なことを想定し、関係者を巻き込んで、ルールを作ることは、相談支援体制整備にとって、とても効果的です。

④長期的で戦略的な対応

「配置型」「派遣型」、どちらの方法が正しいかという議論ではなく、「配置型」「派遣型」「配置型・派遣型の併用」「派遣型で始め、配置型への発展」など、地域にマッチし、より効果的な体制のデザインをすることが大切です。アドバイザーは日々の活動を通じ、現状分析をし、その結果を都道府県自立支援協議会に報告します。

それにより、新たなデザインを行うのか、現状の体制を改善する部分的な対応にすべきなのか、慎重な議論が必要となります。よって、都道府県自立支援協議会においては、長期的で戦略的な視点に立ったデザインを検討していくことが重要となります。

①相談支援事業の質的向上

最後に、相談支援事業の質的向上について、考えたいと思います。なぜならば、アドバイザーの活用による都道府県相談支援体制整備事業は、基本となる相談支援の質的向上がない限り、真の意味での体制整備は進みません。よって、地域の現場で働く、相談支援専門員の資質向上は重要で、日々の相談業務の振り返り、個別支援会議等で特徴的なケースがあれば地域自立支援協議会で議論し、普遍的なモデルとして捉え、積み上げていくことが重要になります。また、相談面接技術の向上、ケース検討会など、実地指導や研修会を通じた、資質向上のシステムが必要不可欠となります。

②相談支援専門員の資質向上

日々の相談業務はハードで職場を空けての研修参加や定期的なケース検討会など、日々の活動実態から「できない」という言い訳をしようと思えば、いくらでも理由はあるかもしれません。しかし、一人の福祉専門職として、自己の能力に慢心せず、常に向上する気持ちや知識欲を持っていたいものです。日々の業務を見直し、地域の仲間と共にインフォーマルな時間なども活用し、月一回の勉強会や情報交換会など、資質向上の機会を身近なところに作り出していきましょう。

③総合的な支援を担う技術

相談支援専門員は、真の意味でのケアマネジメントを展開しようとすると、日頃より相談者のニーズや地域課題の解決に協力してくれる人々を、どれだけ増やせるかという、一見相談とは乖離した、コミュニティワーカー的な活動も必要になります。単なる相談員としてケースワーク技術だけでは太刀打ちできないことが多く、総合的な支援を担う技術や知識を持った人材に、自ら育たなければなりません。

④相談支援専門員の組織化

上記のような資質向上のためには、個人の努力だけによる研鑽では限界があるため、都道府県などがリードし、相談支援専門員を組織化することが有効と思えます。時には、都道府県の枠を越えて、情報交換の場や自分たちが必要と考える研修会などを行うことも大切です。定期的な研修会や情報交換などは、組織によるバックアップのため、大きな可能性を秘めており、日常活動の原動力になることも期待できます。相談支援の体制整備と相談支援専門員の資質向上は、車の両輪と捉え、どちらを軽視することなく、日々の実践に取り組みたいものです。

相談支援専門員のネットワーク

埼玉県や神奈川県などでは、相談支援専門員をNPO法人として組織化し、相談支援事業の底上げに、つなげていこうという活動が始まっています。中でも、埼玉県では、単なる情報交換の場としてだけではなく、専門員自らが企画して、相談支援に必要な面接技術など、ミクロレベルな内容から、「障害のある人の権利条約について」など、マクロレベルな内容の研修会も行っています。また、滋賀県においては、県自立支援協議会に「相談支援事業ネットワーク」部会を設置し、委託相談支援事業者及び就業・生活支援事業者の情報交換や課題整理を目的に、定期的に会議を開催し、全県下委託相談支援事業者のネットワークを構築しています。

ではなぜ、組織化し、ネットワークを作る必要があるのでしょうか。メリットは色々と考えられます。相談支援専門員の養成研修を修了した後に、スキルアップを図るためには、現場の中で沸いてくる疑問などを整理・解消するため、情報交換や研修の場が必要不可欠となります。さらに、日常的にスーパーバイズを受けることができない事業所環境では、横のつながりを強化して、事業の振り返りなどを行わなければ、専門性の向上にはつながらないと考えられるからです。

また、NPO法人化のひとつの有効性は、法人理念に賛同する人々ならば、どのような立場の人でも参加可能で、相談支援専門員のみならず、行政職員・学生・ボランティア・一般市民など、幅広い人々が集うことができるという点です。行政職員等が担当課を異動しても、継続して会の運営に関わっていくことも可能になります。そして、予算的にも特定非営利活動施策や寄付金等を、うまく活用すれば、その可能性は大きく広がります。

各都道府県で気がついた人が声を上げ、任意団体、NPO法人、都道府県自立支援協議会での部会など、どのような形式であれ、相談支援専門員が組織化され、全国的なネットワークに発展することも、遠い未来ではないかもしれません。