研究事業報告書 3、京都班

3、京都班 「独居ALS患者の在宅移行支援」

(1)――二〇〇八年三月~六月

西田 美紀

■はじめに/経緯

本稿は、以下に続く山本・長谷川・堀田の論文で報告・分析される参与観察研究の、いわば「前史」となる経緯を記述するものである。本稿を含めて以下四本の論文が報告し検討するのは、独居ALS患者の病状の進行に合わせた生活支援体制構築の過程である。今回、私たちは、一人暮しをしていたある患者の病状が悪化し、生活支援体制を立て直すために入院し、そして体制を再構築して退院するまでの過程にインフォーマルな支援者として随行し、様々な問題に衝突し、それに翻弄され、対策を探る中で、独居ALS患者の在宅生活を可能にするための諸課題の一端を垣間見ることができた。本稿では、この一連の過程の中でも、主に、進行により在宅生活が困難になって、在宅生活体制立て直しのために入院するに至るまでの過程を記述する。そして、長谷川・山本・堀田は入院してから退院するまでの期間の後半、とくに諸機関と交渉・調整を繰り返しつつ病状に合わせた支援体制で退院する体制を構築するまでのプロセスを記述し、そこにあった様々な課題とその要因を分析する。

本稿の筆者は、現在は外来診療と認知症・難病デイケア併設のC診療所で看護師をしながら、大学院で研究に従事している。二〇〇七年まで二年間在籍していた立命館大学・大学院応用人間科学研究科では、サトウタツヤ教授(文学研究科心理学専攻)の紹介により、厚生労働省の難治性疾患克服研究事業「特定疾患の生活の質(QOL)の向上に資するケアのあり方」★01に関する研究班の主任研究者であった中島孝医師(川口有美子によるインタビューに中島・川口[2008])が推奨するSEIQoL-DW(個人の生活の質評価表)を用い、独立行政法人国立病院機構新潟病院協力のもと入院中の筋ジストロフィー患者(男性三名・平均年齢六三歳)を対象にQOLの調査研究を行った。この研究を論文『SEIQoL-DWから捉えた個人のQOL-筋ジストロフィーの病を伴う人の語りから-』(西田[2007])としてまとめた直後、『ALS――不動の身体と息する機械』(立岩[2004])を読む機会を得て、ALS患者の生存に様々な課題があることを知り、筆者は、立岩真也教授のもと(立命館大学大学院・先端総合学術研究科)に二〇〇八年四月から進学する予定となっていた。

そして、進学の直前に、勤務先のデイケアで、深く沈み込む一人暮らしのALS患者に話しかけたのが、以下の一連の報告の主役となるSとの最初の出会いであり、また、本研究のはじまりだった。

■倫理的配慮と研究期間

入院中に支援者として関わることになったS(実名記載については、本人から直接同意を得られているが、以下ではSと記す)には、研究に関する説明書に沿って、研究目的・方法・倫理的配慮についての説明を行い、自署が困難であったため代筆者による署名によって同意を得た。本稿を含む四本の論文全体を確認してもらい、発表の承諾を得た。発表に関する承諾について、さらに付言しておくべき点がある。本調査研究の報告者は、同時にSにとって支援者でもあり、利害関係者であるため、Sには私たちの依願を拒否することが困難であるという可能性があるからである。この可能性(危険性)には十分に配慮したつもりだが、今後もつねに配慮が求められる点としてここに明記しておきたい。

調査期間は、二〇〇八年三月から同年七月一三日の退院に至るまでである。本稿では、Sが入院し、研究事業(山本論文のはじめに/経緯と★02を参照)に組み込まれて、在宅療養生活体制の再構築に向けて事態が展開し始めるまでの経緯を描く。長谷川論文および山本論文がその後、退院後の生活支援体制再構築に向けた支援の経緯と退院に至るまでを記述し、堀田論文でとくに支援体制再構築に必要な課題を整理する。七月一三日に退院して以降、Sの独居生活は本稿執筆時点(二〇〇八年十二月)において継続されている。今回、私たちが報告する内容についても、退院後の生活の記述も合わせて大幅に改稿して、厚生労働省事業報告書の一部として二〇〇九年三月に別途発表される予定である。

なお、本研究の記述と分析は、独居ALS患者の生活支援体制を構築するための過程に、私たちが支援者として関与した中で、支援者としての目に映った限りの知見★02に基づいており、その意味では、必ずしも「中立的」な観点からのものではないという限界がある。しかし同時に、以下四本の論文で詳細に記述し分析していくように、独居ALS患者Sの在宅生活を十分に安全かつ快適に営むために必要な体制構築にとって、既存の制度に多くの壁が存在したこともまた事実である。そこでは、私たちは既存の諸制度にときには対立する立場をとらざるをえなかった。また、今後のSと医療・福祉機関との関係への配慮に基づいて、記載・報告を断念せざるをえなかった事実も存在する。

四本の論文で記載されている内容は、あくまでも患者Sと支援者の立場からの記録に基づく考察であり、看護師やケアマネージャー、ケースワーカーらの立場からの多角的な分析には及んでいない。たしかに私たちが、看護師やケアマネージャーの対応に困惑し、翻弄されたことは事実である。しかし一方で、彼らの役割が社会的に規制されているという事実から、看護師やケアマネージャー、ケースワーカーがそのような態度、対応をせざるを得なかったことも十分に考えられる。つまり、少なくとも彼ら自身の態度や言葉は、彼らを取り巻く社会的な背景(職域、労働環境)が影響しており、必ずしも彼ら個人の考えに基づいたものではないということである。私たちは研究者という立場から、そのような態度・対応をせざるをえなかった背景に目を向け、その要因をSの事例から検討することが求められる。

■S(60歳・男性)の生活暦 病状経過

Sは一般企業に長年勤務していたが早期退職、最後の職はタクシーの運転手だった。事情により一〇年前程から単身生活をしており、二〇〇六年夏頃より左手指の握力・感覚低下を自覚し近くの医院を受診する。原因不明で経過観察となったが、左肩から手指にかけての痛み、自転車で転倒するなどの症状が悪化したため、二〇〇七年五月に他の病院を受診し、大学病院であるB病院を紹介され、六月の検査入院によりALSと診断された。七月の退院と同時に会社を退職し、自宅で訪問看護と介護(要介護度二)を受けながら生活し通院していた。同年一二月に胃ろう★03造設目的で再入院し、二〇〇八年一月に退院。二月より筆者の勤務先であるC診療所に通所するようになった。

■三月・診療所で

筆者がSと出会ったのは三月二二日だが、三月上旬に診療所のA医師(神経内科医)から独居のALS患者が通所し始めたことは事前に聞いていた。A医師は表情を強張らせながら、Sが人工呼吸器を装着しないと事前指示書にサインしていることを気にしていた。A医師はこれまでの臨床経験から、インフォームドコンセントや事前指示書にまつわることで、ALS患者の生死の自己決定を懸念していた。医師の告知や病状説明の仕方には個人差があり、その差が患者の生死に大きく影響しているということだった。筆者が、立岩が書いたALSをめぐる本に中にもそのようなことが書かれていることを伝え、進学する大学院に日本ALS協会とNPO法人ALS/MNDサポートセンターさくら会の理事を務める川口有美子が在籍しており、ALSの研究や支援をしているようだと話すとA医師の表情が少し変わった。A医師は、とりあえず現状では濃厚な医療管理が出来ないので、徐々にデイケアの回数を増やしたいと、三月十日よりデイケア一回/週から二回/週に増加となった。

大学院の紹介はしたものの、筆者には難病=家族介護のイメージしかなく、研究科の具体的な活動についても知らなかった。帰宅後に、インターネットで川口について検索し、川口の母の療養記録を読み、生存学のホームページを辿ってALSに関する項目を検索した。その中で、ALS患者の独居生活支援に研究科が携わっていたことを知った。その人はK氏で、Sと同じ市に居住していた。

*後に、一月三一日の初診時のカルテを確認すると、A医師は「家族のサポートが望めず、本人は在宅で生きたいという希望はあるもののあきらめている。その中でどう本人の希望を引き出すかが問題。最終的には療養型への入院を考えているようだが、果たして療養型で入院できる病院があるのか?特定疾患病棟はどうか?当院が濃厚に関わり、本人のニーズを確認し、そういう方向でのプランはどうか?」と、疑問符の目立つ記載をしていた。

三月二二日

デイケアのフロアに涙目で顔を歪めているSがいた。声をかけると「体が…体が…どんどん動かなくなっていく」「痛くて…痙攣も強くて…眠れなくて」と泣き崩れた。数分後、Sはこれまでの経過や現在の生活について話しだした。

「おかしいと気づいてから診断されるまで一年程かかった。診断される直前まで仕事をしていたので、不自由な体で不安だった。診断後に主治医より、家族介護がないと難しいと言われ、人工呼吸器をつけるかつけないか尋ねられ、病気のこともこれからのこともいったい何がどうなっているのか状況がつかめなかった。その後は病気のことを調べたり、書類の手続きで役所に何度も足を運んだが、思うように体が動かず、疲労感も強くなり、いろいろ考えているうちにもうしんどくなってきた。最近はすぐこける。体の痛みと痙攣で夜も眠れない。ヘルパーが雑炊を作り置きしてくれているが、食欲がないからエンシュア(総合栄養剤)を飲んでる」。

事前指示書のサインについては、「一人暮らしやし、家族には頼れないから、迷惑かけたくないから…あー書くしかなかった。仕方ない…」と言い、献体に申し込んでいることを誇らしげに話した。理由を尋ねると、「この体でそれぐらいしか役立てんやろ」と苦笑いした。返す言葉がなかった。

「あの…Sさんは仕方ない、と思ってるんですか?介護する人がいないから?いたらどうですか?生きられる環境があれば?」(筆者)

「そりゃー生きたいわ、誰でも生きたいやろ」(S)

「独居だろうが、誰だって生きる権利はあるじゃないでしょうか」(筆者)

著者が誰に向かって言っているのか分からないようなことを言うと、Sは再度泣き崩れた。少し時間をおき、近くに独居で在宅生活をしているALS患者がおり、筆者が通学する大学がそれに関与していることを伝えると、Sは目を見開き驚いていた。「家で生活できるかどうか一緒に考えましょうよ」と言うと、Sはうなずいた。

Sと話した後、カルテから医療・介護サービス状況を確認した。要介護度三・障害者手帳(四肢機能障害三級)で、生活援助:四日/週(一時間~一・五時間/日)。大学病院一日/月受診・近医往診一日/月・訪問看護三日/週(胃婁管理・浣腸)・デイケア一日/週(三月三日より二日/週)であり、ケアマネージャーからの申し送りには、以下のような内容が記載されていた。

「本人は在宅生活を希望されています」「人工呼吸器については現時点では意思をもっておられず、医師より書面で確認した方がよいと説明され、確認書に表記されています。しかし、生きていたいが周りの状況(家族に頼れない)をみると不可能であるからとも思われており、弱気になり精神的にも不安が大きいと思われます。今後のために、家族からも聞き、ご本人も納得の上、療養型の申請が行われています」。 日常生活面については、「左手指は握ったまま拘縮しており少し感覚はあるが力は入らない。右手も同様で徐所に筋力低下があり細やかな動作は困難です」「筋力低下により更衣は困難になっています」「ズボンの上げ下ろしが行いにくくなっています」「調子がよい日は散歩されるなどできる事は意欲を持って行われます。しかし、自分が思っているように体も動かなくなってきており、今後の生活に不安を持っておられます」とあった。

在宅生活を続けたい、生きたいというニーズを周囲が知りながら、家族の介護力を理由に事前指示書において〈人工呼吸器装着・気管切開をしない=死の選択〉をせざるをえない状況になっていること、日常生活が困難になっているにもかかわらず、訪問介護がわずかしか入っていない現状に驚いた。A医師にSのニーズとこれまでの経過、家での生活について伝えると、A医師は、訪問介護の増加と、カンファレンスの必要性をケアマネージャーに伝え、デイケアの利用回数をさらに増やしてみることを提案した。

*その後、ファックスでケアマネージャーから診療所にサービス計画書が届いていた。訪問介護が六日/週で三〇分~一・五時間/日に増えてはいたが、Sの身体状態を考えると、このプランでは足りない。筆者は、この時、独居で在宅生活をしている人もいるのでどうにかなるのではという思いと、どうにかなっている人がいるのに何故このような状況にSが陥っているのかが理解できていなかった。

三月二九日

「痛み」「痙攣」「不眠」「食欲不振」の症状は変わっていなかったが、Sの表情は穏やかだった。職歴について、同じ病気の人との出会いについて、あきらめの心情などを話していた。

「若い頃は自衛隊をしていた。その後は一般企業に長年務めたが、早期に退職した。退職してからは、ビルの設備管理やいろんな職場を転々とした。景気も悪く、慣れない仕事でなかなか安定した仕事につけなかった。最後はタクシーの運転手をしたが、給料が安く生活が大変だった」。

「外来に通院しているとき、待合室で偶然同じ病気の女性と出会った。話しているとその人も単身で介護者がいなかった。二人でこの病気は死ぬしか仕方ないんだねと言い合ってた。あの人は今頃どうしているんやろう。入院中はALSの人もいたと思うが話したことがない。もう少し同じ病気の人と知り合いたかった」。

「分からないから患者は専門の勉強をしてきた人に相談する。その人に難しいと言われると、多くの患者はもう無理だと思ってしまうのではないか。どんどん体が動かなくなっていくし、目の前の生活もあるし、僕は自分の体のことで精一杯だった」。

二二日以降ケアマネージャーからの連絡はない。家での生活も変わっていないようで、「転倒するのでできるだけ動かないようにしている」と言っていた。食欲がないとのことであったが、デイケアでは勢いよくすべて食べた。

A医師は「診察のとき、Sから入れ歯が合ってないので最近は肉を食べてないと聞いた。義歯の調整をするという理由でデイケアの利用回数を増やし、三一日にデイケアでバーベキューパーティーをしよう」と提案した。

*A医師は、この時期Sとの信頼関係を築く努力をしていた。以前より、「治療に患者との信頼感が大きく影響するので、まずそのことに心がけたい。一方的に自分の考えを押し付けるようなことはしたくない」と言っていた。著者はA医師の意見はもっともだと感じる一方、Sの身体や生活状況を考えると、週に二回のデイケア利用で、関係性を築く時間的余裕はあるのだろうか、ケアマネージジャーからの連絡を待つだけでよいのだろうかなど戸惑いがあった。

また、Sが入れ歯を作っていなかったこと、食欲がないというわりに、デイケアでは勢いよくすべて食べていたことの理由は、後に精神面、身体面からだけではなく、経済的事情も含まれていることが分かった。そのことは、筆者がSの自宅に訪問した四月十二日以降の記載に書かれており、詳細は(西田[2008])に、単身ALS患者の経済事情として記している。

三月三一日

Sは「症状の変化はないが、デイケアに来るようになって気分的にましになった」と言う。勤務終了後、スタッフとSを囲みバーベキューパーティーを開いた。A医師のポケットマネーでSに柔らかい高級肉が準備された。ビールを渡すとSはニヤッとし、そのままでは飲みにくかったのでストローでビールを飲むことになった。Sはビールを口にすると「あーっおいしぃー」と満面の笑みを浮かべ、久しぶりの肉に「ヒャーうっまー」と喜んだ。楽しい雰囲気の宴が終わると、Sは皆に「ありがとう」「ありがとう」と繰り返し、泣いた。片づけをしていると、Sが「ALSには感情失禁★04があるんやけど、僕のは失禁ではないから、感情やから」と照れていた。

*四月に入り、ケアマネージャーからB病院でカンファレンスをする予定になったと連絡が入った。四月一六日に決定したが、やはり家での生活はまだ変わっていないようだった。入院中に患者に転倒やリスクが発生したとき、あるいは予測されるとき、看護師は早急にリスク回避のために対応する。しかし、生活の場が地域に移行した場合、その対応は誰が担うのか、週に数回の訪問看護師が対応できるのか、それともケアマネージャーが生活面の全てを担うのか、著者もこの時点では知らなかった。後に、保健師が中心となり調整していくことを知り、相談したが、五月までは保健師も対応できていなかった。その状況については、四月十七日に記している。

大学院の歓迎交流パーティーが四月五日に予定されていた。大学院のメーリングリストで川口も東京から参加することを知った。一六日まで待つべきか悩んだ。しかし、今の状況ではSの生活環境は一六日まで変らないような気がした。五日に会わないと今度いつ川口に会えるか分からない。専門職の規範である患者のプライバシー保護と、支援づくりに必要な情報の共有の間で葛藤があった。

■四月・可能性

四月五日

大学院の歓迎交流パーティーで川口にSの概略を伝えた。川口はすぐ名刺をくれ、自治体で福祉の仕事をしていた院生などを引き合わせてくれた。翌日、A医師に川口と会ったことを伝えた。A医師は「一六日のカンファレンスで主治医の交代を要請してくるので、独居の人にどのような支援が可能なのか知りたい、川口と直接連絡がとりたい」と希望した。翌日からA医師は、緊急時と今後のことを考えベッドの確保に動いた。緊急時対応可能な病院としてA病院を、療養型の病院として特殊疾患療養型のF病院を確保できた。

川口にA医師の希望を伝えると、「あらゆる資源を集めてどんな状況にも対応できるように準備しておく。この時期は転倒が怖い時期である。早急に介護の支援体制作りが必要だが、独居在宅を続けるにあたって本人に一度会いたい。Sが自分と会いたいかどうか確認してほしい」とのことであった。

*数日後、本人はすぐ承諾した。SはALS協会に申し込みをしており川口に会いたいようだった。しかし、A医師は「本人の意思や気持ちについては慎重に対応したい。専門職は患者を通して成長するので、その視点も大切にしたい。既存の支援ネットワークや地域の連携も重要なので、具体的な動きは一六日まで待ってほしい」と、SやSを囲む専門職達への気遣いを見せた。著者はそのことの重要性を認識しながらも、緊急対応されていないSの身体面、精神面のことが気になっていた。

四月九日

川口とA医師が電話でSについて話した。後から川口より、「A医師は福祉のことをよく認識している。地域の輪を作る努力をされようとしており、専門職の育成といった視点も重要なことである。進行性疾患なので安心はできないが、一六日まで待ってもよいのでは」という返事をもらった。

*七日~九日の間、A医師は、介護保険や自立支援法に関する資料を集めたり診療所の相談員に尋ねたり、積極的に情報を集め勉強していた。筆者も福祉のことは理解できていなかったので、診察室でA医師と資料を見たりインターネットで制度のことを調べたりした。A医師は、デイケアの利用を増やすようにし、四月七日からの一週間は四日/週の利用となった。

四月一二日

Sの表情が思わしくない。声をかけると、Sは「書類を取ろうとして頭部を打撲した。緊急通報システムを押して協力員★05に体を起こしてもらい、救急車でB病院を受診した。頭の検査では問題ないと言われた」という。左耳の下にステリストリップ(創部を繋ぎとめるテープ)が貼られていた。午前中は表情が硬く、Sはそれ以上は話そうとはしなかった。昼食を促すと食欲がないのでいらないという。「介助するので一口でも食べてみませんか?」と食事を口にはこぶとSが号泣した。フロアから個室に誘導した。 Sは「体が痛くて…」「痙攣も強くて…」「体がどんどん動かなくなっていくんや…」と大声で泣いた。自分の体をさすりながら「この手が…この足が…どんどん駄目になる」「怖いです…死ぬのは怖いです」と泣き崩れた。

返す言葉がなかった。Sの体をさすりながら一緒に泣いた。一〇分程の沈黙があり、その間にSが進行していく恐怖を抱えながら一人で生活している光景が目に浮かんできた。

四月一〇日にケアマネージャーから送られてきたファックスを見つけた。

「本日一五時、自宅で転倒され緊急通報にてB病院に搬送されました。左後頭部を打撲、顔面を裂傷しておられ、縫合していただいております。今の所、特別変化は見られませんが、時間がたってから硬膜下血腫になることも考えられるので経過を見ておくよう医師から指示があったと、地域ネットワーク(B病院)から連絡を頂きましたので、ご報告させていただきます。経過観察の方よろしくお願い致します」。 A医師のもとに行き、Sの状況を確認した。対応に戸惑っている様子だった。その後、A医師が診察室でSに説明した。

「一六日にB病院でカンファレスがあります。今のままでは医療的管理が難しいので主治医を交代してもらおうかと思うのですが、それでいいですか。今後、呼吸状態が悪化したとき、呼吸器をつけていても受け入れてくれる病院先はある。在宅の選択もある。このまま呼吸器をつけないでという選択もある。そして、その選択は変更可能なものです。本人の意思として一六日のカンファレンスまでにSさんの意思を知っておきたいので、どう思っているのか聞きたい」。

しかし、Sはただうなずくだけでその場では答えなかった。A医師は「一六日に自分の考えを言えるように準備しておいてほしい」と言った。

Sが診察室を出た後、筆者がA医師に「家での生活環境が整っていない状態で、転倒し気分が落ち込んでいるときに呼吸器装着の選択をさせると、本人の精神的負担になるだけではないだろうか」と伝えると、A医師は「そのことはよく分かっている。しかし、辛くても周囲ではなく本人が考えなければならないと思う。S自身にいろんなことを乗り越えていく強さをもってほしい」と言った。その後、Sの自宅での生活環境を見てきたいと希望すると、A医師は快く承諾してくれた。

勤務終了後に、Sの自宅を訪問した。Sの部屋には福祉関係の書類や請求書、領収書が散乱しており、Sは請求書を眺めながら「何が何やら、よー分からへん」とやや混乱していた。数枚のメモ書きを手にとってみると、発症時からの公的手続きや入金の詳細が記されていたが、月日と共に筆跡は崩れており、二月以降は空白となっていた。そのメモ書きをもとにSはこれまでの経済的事情を話し出した。

「診断直後は一時期生活保護に切りかえ生活していた。傷病手当と数ヵ月後からは年金が入るようになり、生活保護は中止になった。平均すると月一六万円ほどの生活費はあるが、月々自分で申請しないと傷病手当はもらえないし、二ヶ月に一度の年金も含めて、入金日と金額が月によってまちまちだ。給付に必要な書類はもう自分では書けない。特定疾患は認定の後で医療費免除となるので、検査入院費用の約十二万円は自己負担だった。生活保護で引越しをした時のアンテナやクーラーの取り付け工事費、新たに必要となった電化製品の購入などでお金がたくさんかかった。借金があるので支払いに焦るが、領収書の開封も思うようにいかない。足に力が入らないので自分で外出することも難しい。ヘルパーに外出をお願いして払っているが、ヘルパーの仕事ではないみたいで困った顔をされる。無理を聞いてもらえそうなヘルパーにお願いしている」。 Sは壁に体を押し付けながら室内を移動し、ベッドと台所までの中間地点に置いた椅子を目指してまず進み、その場でいったん休憩し、頭と肩で扉を開け、何とか胸まで上げることができる右手で冷蔵庫に作り置きされた食事を取り出していた。しかし、手に力が入らないため思うように食事が取り出せておらず、台所には病院で処方された総合栄養剤のダンボールが山積みになっていた。隣の部屋には、引越しの時の荷物がダンボールに入ったままの状態となっていた。ベッドサイドに置かれた自動採尿器をあて排尿しているが、体調が悪いときは下着を自分で下ろせず失禁してしまうこともあるようだ。ポータブルトイレが隣の部屋に置いてあった。大便の時はどうしているのかと尋ねると、「部屋でしても自分では片付けられないし臭いが残るのでトイレまで行っている」と言っていた。トイレまでには五メートル程距離があり扉もある。Sは「こうしていくんや」と、台所に向かうときと同じように壁に這いながら、頭と肩で扉を開け、ふらつきながら移動してみせた。

部屋ではペット(チンチラ)を飼っていた。名前はチビというらしい。事情があって一緒に暮らせない家族が「寂しくないように」と贈ってくれたようである。「こいつは僕のことをよー分かっとるんや」「おいチビ、チビさんよ」と何度もペットに話しかけていた。部屋で転倒すると柵まで近づいて来て本人を眺めて鳴くらしい。ペットの籠に敷き詰めた草の手入れが自分ではできないことを気にしていた。Sはペットを眺めながら、チビの寿命と自分の進行状況からするとちょうど同じ頃ではないかと思い、人工呼吸器をつけるかつけないかと聞かれたとき「チビ、仕方ないから一緒にいこか、お前もその方が寂しくないやろ」と話したという。Sは数分黙り、「あの時はもう仕方ないと思って。無理だろうと思って言っただけや。今まで、頑張って働いてきてやっと年金ももらえるようになったから、何とか生活したいわ……生きたい……」と涙ぐむ。著者が「自分の思いをA医師に伝えたらどうか」と言うと、Sはうなずいた。

帰宅前、保健師の存在について尋ねると、Sは「去年の特定疾患の手続きの時に会った。それから数回ポータブルとか緊急電話を持ってきてくれた。一月に退院した時は一度様子を見に来てくれたがそれからは会ってない」と言っていた。

*初めて見たSの在宅生活に衝撃を受けた。このような生活環境の中では転倒を繰り返さざるを得えない。本来なら、家族が負担しているのであろう日常生活の細かい部分や、お金や制度面の手続きを、Sは診断後より全て一人でおこなってきた。しかし、その生活は限界に近づきつつあった。後に、ケマーマネージャーや訪問看護師が、Sの引越しの手伝いをしていたことを聞いたが、このような生活環境までは改善できていなかった。その事情や要因については、四月二〇日のB病院でのカンファレンスや、六月以降の長谷川・山本の論文のアクションリサーチにより徐々に分かってくる。

四月一三日~一五日

勤務終了後からSの自宅を訪問した。右手が口まで上げづらくなっており、左手は皿も支えられていない。無理をしようとすると右手がだるくなってしんどいという。食事を暖め部屋まで持っていき、時折食事を介助をした。エンシュア(総合栄養剤)を、股の間に挟み、アイスピックを口にくわえ、胸と右手で上手に開けていた。排尿をスムーズにできるよう一緒に工夫し考えた。一六日のカンファレンスが近づくにつれ、Sはケアマネージャーが引越しの手伝いや掃除をしてくれたこと、訪問看護師がガスストーブをくれたことなど話し、「今までお世話になった。こんな生活になったのは自分にお金がないからだろう」と、周囲を気遣っていた。C診療所でSが義歯を作ることを拒否されたと聞いていた。また、Sがパンが好きだというので一袋八個入りの菓子パンを持っていくと、食欲がないと言うわりに一晩で食べ、診療所での昼食もすべて食べていたのが気になっていた。Sに「食費を節約しているのですか?」と尋ねると、領収書を眺めながら苦笑いした。一緒に領収書を開封し必要なお金や支払いを計算したりすることにした。

四月一六日

B病院の地域医療ネットワーク室で合同カンファレンスが開かれた。参加者は、S、B病院の主治医、B病院の地域ネットワークの担当者、訪問看護師、往診先の看護師、ケアマネージャー、訪問介護の事業所、福祉用具の担当者、A医師、C診療所の相談員と看護師(筆者)であった。ケアマネージャーが司会を務め、一月の退院から現在に至る経過が報告された。A医師が「本人は在宅生活を望まれているので、今後は濃厚な訪問サービスが必要となる。デイケアの利用回数を増加させ、今後のこと考え主治医を交代させていただき、こちらで医療的管理を行えればと思うのですが」と言うと、B病院の主治医はすぐに承諾された。Sの思いが聞かれ、泣きながら語った。

「どうしても無理なら仕方ないんですが、できる限り家で生活したい。今、背中が痛み初め痙攣もきている。機能が低下する時は、左手も右手も足もまず痛みがきて痙攣がきて少しずつ動かなくなり、それがおさまるとストンと動かなくなる。今は呂律が回らない程度だが、この状況だと夏過ぎた頃、秋頃には呼吸の症状が強く出てくると思う。人工呼吸器のことは、その時は僕は何も知らなかったのでああ書くしかなかった。でも、人工呼吸器をつけても一人暮らしている人がいると聞きました。今まで一生懸命働いてきて、やっと年金をもらえるようになったし、あと半年だと思うと惜しい。僕も頑張ってみたい。これからは同じ病気の人とも交流して、他の人のために頑張りたい。A先生と相談しながらこれからのことを考えていけたらと思う」。

周囲はSの言葉に驚いていた。

「デイケアに行くようになってSが明るくなった。本人がそう思うならできる限りのことを考えていければと思います」(ケアマネージャー)

「今後はデイケア利用を四日/週に増加したい。本人も承諾しているので、訪問介護をもう少し増やして欲しいんですが…」(A医師)

「お金が…厳しいんです。退院前のカンファレンスでもそれが問題というか課題のままになってしまって。あまり増やすと自己負担額が増えるので。本人には一定の収入はあるんですが借金返済もあって。一度は生活保護に切り換えましたが、傷病手当や年金の収入で打ち切られました。何度も福祉事務所に足を運びましたが、生活保護を再申請することは難しいかと思います」(ケアマネージャー)

「借金返済に無理があるのでは」(C診療所の相談員)

「本人が、入金が入ると無理な返済しようとするんです。お金の支払いや外出支援のこともあるので、今後は支援費について支援課に相談してみるつもりです。とりあえず、毎日訪問介護が導入できるよう事業所と相談し検討してみます」(ケアマネージャー)

概ね以上のような話し合いを行い、カンファレンスは終了した。A医師は、B病院を後にしながら、「自分が主治医になったので、これからは川口に相談しながら在宅生活環境を具体的に整えていきたい」と力強く言った。

*A医師によれば、その後、B病院の医師から連絡が入り、「お礼の言葉とB病院でできることがあればできる限りの協力をさせてもらいたいと言われた」ということだった。A医師は、「B病院の医師も在宅支援のことを知らなかったのであろう。自分も大学病院にいた時代に情報やネットワークをもっていなかったら、患者の気持ちを分かっていてもどうしようもできなかったかもしれない」と語った。経済的な課題に対して、地域ネットワークの相談員は生活保護に切りえ、訪問看護師は、一日に処方できる最大限のエンシュア(総合栄養剤)を出してもらえるよう主治医に依頼していたようだ。しかし、複雑な給付の要件を整理し、月々の収支を本人に把握できるかたちで呈示するコーディネート機能の存在はなく、将来的な生活設計のプランニングまでは保障されていなかった。また、この時点で、Sは一人で外出することができないにもかかわらず、支払いなどの外出支援や契約行為を補助したり、支援する仕組みはなかった。

後に、B病院のカンファレンスでのことを聞くと、Sは「人工呼吸器のことは、正直に言うと、つけないと生きていけないことは分かっていたけど、自分にはまだ呼吸症状があまり出てないから、実感できなかった。だからぎりぎりまで先生に答えられなかった。生きていたいというより、あと半年そこらで死ぬのが怖かった」と振り返っていた。

四月一七日

川口より、地域の患者の生活は保健師が中心となり調整していくと聞いていたが、カンファレンスには参加していなかった。そこで、区役所の担当保健師に連絡し、Sのことを聞いてみた。独居在宅に向けて支援の可能性や選択、相談窓口について尋ね、在宅訪問の働きかけをお願いした。保健師は、Sの病状進行の早さに驚き、「生活保護の受給は厳しいだろう。借金とか個人的事情については、こちらからは同じ職場内で言いにくい場合もあり、家族や本人に直接言ってもらった方がよい」と言われた。著者が「本人には家族が傍にいないこと、外出も一人ではできない」と伝えると、「行政、福祉への働きがけに関して対応できる窓口を探してみるが、五月で転勤になるので次の担当者に伝えておく」とのことだった。

*後に、保健師やケアマネージャーの資格をもつ友人に独居生活の支援について尋ねた。すると、「通常は、対応できなければ地域難病支援相談センターに相談するだろう。しかし、高齢者も含めて独居者は仕事時間以外に呼び出されたりすることもあり、どこまでが自分の仕事なのか分からないことまでしないといけないので、それは個人の価値観による。また、職場の中で自分がしたくてもその枠を越えてできないこともある」と言っていた。筆者も後に、仕事以外で多くの時間をSの支援に費やしていくことになる。また、枠を超えてできないということも徐々に実感していく。

四月二〇日

A医師と川口が、Sの支援についてC診療所で話し合うことになった。川口は、厚生労働省から重度包括支援の研究事業費(山本論文の★02を参照)をもらえそうなのでそれを用いることができるがどうかと提案した。本来なら障害程度区分六以上で人工呼吸器装筆者が対象であるが、それ以外でも濃厚な社会的支援が必要な一人暮らしの人に、施設と在宅ケアを組み合わせた包括的モデルプランを立て、重度包括支援サービスによる独居のモデルプランを考え実証してみてはどうかとのことであった。翌日、Sは了解した。

四月二一日~四月三〇日

自宅での介護体制についてSに確認すると、カンファレンス以降訪問介護の増加はないとのことであった。「呂律が回りにくい」と言っていたので、作業療法士に「以前Sは仕事でパソコンを使用していたので、今後のことを考えてコミュニケーション手段に向けての対応ができないだろうか」と相談すると、「様子を見ながらやっていきます・・・・」ということであった。後に、A医師より、コミュニケーションのことは作業療法士が見極めながら進めていく。また、Sの在宅生活についても直接動かず相談員を通じて対応してはどうかと助言された。

四月二五日

代診のB医師がSを診察し、「一六日以降、デイケアの回数は増えているが、在宅生活が変わっていない。デイケアでの過ごし方についてもプランニングが必要である。栄養状態もよくなさそうなので、在宅環境がすぐ整わないなら、その間に入院してもらった方がよいのではないか」とスタッフに伝えられた。 翌日、B医師がA医師に上記の考えを提案した。A医師は「入院をするにしても支援体制にある程度のめどがつかないと依頼しづらい」と言っていた。医師同士の話し合いの結果、A医師が四月二八日に、京都府難病支援相談センターとケアマネージャーに連絡し相談することになった。

*一六日のカンファレンス以降、スタッフの様子が普段と違っていた。「本人の思いを直接聞いていない。筆者とSとの関係の中で言ったことなので・・・」「生への誘導のように感じる」、「誰が責任を持って彼の生活を支えていくのか」「人工呼吸器をつけて生きていくことはそんなに簡単なことではないのでは」といった意見を、直接あるいは間接的に聞くようになった。

A医師は「あまり関わり過ぎると本人がしんどくなる。Sは転倒すると落ち込み、サポート体制の可能性を聞くと前向きになり、まだ気持ちに揺らぎがあるように感じる。どんな状況でも生きていくという強さや、確固たる意志を本人に持ってほしい」と言っていた。

たしかに、Sはこれまで周囲に対して受身だった。筆者にはよく話すのだが、他のスタッフとはあまり会話することがなかった。そのため、カンファレンスでのS言動に周囲が驚き、筆者との関係が生んだ決断と言われたとしても無理はない。しかし、「家族がいないので難しい」「お金がないので難しい」といったネガティブな評価の中で、これまでSは自らの生活する力を失っていた、あるいは自己の権利を主張できなかったのではないか。この時点においても、具体的な支援の方向性は見出せていなかった。刻々と機能低下しつづける体で、Sは果たして、どんな状況でも生きていく強さを主張できるのだろうか。人工呼吸器を装着する=生きる、人工呼吸器を装着しない=死ぬ、ということは事実であるが、Sが言っていたように、呼吸症状が出ていない時期に、まだ先の生死は実感をもって考えられない。呼吸器をつけてもつけなくても、Sの目の前には生活があり、暮らしていかなければならない。

四月二七日

ケアマネージャーよりSが自宅で転倒し、頭部打撲と左肋骨強打したと連絡が入り、緊急でデイケア利用となった。表情が硬い。左肋骨部の疼痛があり、「体が思うように動かない」と泣いている。食事を食べようとしなかったが、介助すると、すべて食べた。翌日(四月二八日)、A医師は、「左肋骨骨折の疑いもあり、現状での在宅はやはり厳しい。安静と在宅生活の再構築目的で入院するのが妥当あろう」との判断を下し、A病院に連絡した。病院に承諾が得られ、四月三〇日入院予定となった。

四月二九日

この日もSの表情は硬い。食欲なく昼食はいらないという。食事を介助すると七割程度を食べた。Sは「仕方ないです。今の状態で生活するのは厳しいと自分でも思うから。仕方ない。体がどんどん動かなくなっていくから辛い。昨日できていたことが今日できなくて、今日できないことが明日できたりすることもするから自分でもどう動いていいのか。だからすぐこけてしまうんや」と言っていた。

A医師に「自分のマンションではペットが預かれないので預かって欲しい」とお願いすると、快く引き受けてくれた。四月二九日、Sからペットを預かり、入院の準備し、帰宅した。

*四月二一日~四月二九日の間、できるだけSの自宅には訪問していたのが、対応できなかった。

四月三〇日

A病院に肋骨骨折の疑いによる安静目的と在宅生活の再構築のため入院となった。

■五月・入院

五月二日

C診療所でSのカンファレンスを行った。参加者は、A医師、筆者、ケアマネージャー、診療所の相談員二名、ケースワーカー、保健師であった。ケースワーカーは保健師が急きょ連れてこられ、他のメンバーはこの日初めてケースワーカーと出会った。

A医師が、これまでの経過、入院の目的と理由について説明した。また、将来的にはSが人工呼吸器をつけても在宅生活をしたいという思いをもっていることが伝えられた。ケースワーカーは、「転倒を繰り返しているので、至急要介護度を最大限に上げ、足りない部分は支援費で補う」とケアマネージャーに伝えた。

「介護保険を最大限使わなくても状況により障害サービス給付優先で使えるように数年前からなったと聞きました。ALS患者で独居生活をしている人もいます」(筆者)

「その優先順位は聞いたことがありません。Kさんという方は特別だから。人工呼吸器を装着して家で生活することはできないこともないが・・・」(ケースワーカー)

「お金の問題が・・・」(ケアマネージャー)

「お金問題はいいからまず介護度を上げて」(ケースワーカー)

「どうにかしないと現状で暮らしていくことは不可能で、生命の危険性もあります。以前からお金のことがネックになっているなら、具体的にSの経済的なことを検討しないと先に進まないのではないでしょうか」(筆者)

「(お金の管理は)社会福祉協議会に依頼できますが、支払いや経済的な管理を依頼するにも時間一〇〇〇~一五〇〇円ほどのお金がかかります。それがSに可能か・・」(ケースワーカー)

「とりあえず要介護度を上げて、できるだけヘルパー入れてみます」(ケアマネージャー) 「とりあえず一ヶ月の入院予定としてその間に検討しましょう」(A医師)

結局、お金の具体的なことは検討されず、カンファレンスは終了後した。A医師より「ケースワーカーが来るとは聞いていなかったが、誰が呼んだのか」と指摘された。職域や既存の支援ネットワークを越えた行動をしている著者の行動を懸念していた。

五月二日から、西田・川口・立岩間でメールをやりとりした。川口から次のような助言があった。

「介護保険と重度訪問の自己負担金について、低所得者には減免措置がある。リサーチ兼アルバイトは重度包括のからお金を支払うことができる。今年に関しては、介助を手伝いながら記録をとる者にも研究費から謝金として支払うことができるし、学生も介助は勉強になる。研究の分に使える研究費が尽きるまでに重度訪問介護の時間給の交渉をしなければならない。いずれにしてもアルバイトが必要である。そのアルバイトは重度訪問の資格を取る前は研究費で、リサーチの傍ら介助も手伝い、その後、研修を受けてもらってヘルパー資格を取得し制度のヘルパーで入ることができる。資格についてはさくら会で重度訪問介護従業者養成講座(山本論文の★04を参照)を受けることが可能である」。

筆者はこの日からアルバイトできる学生を探した。まずC氏のところに行った。C氏は人工呼吸器を装着し、ボランティア学生の支援により学校生活を送っていた。アルバイトをしてくれそうな学生がいないか尋ねた。しかし、自分のところで精一杯であり、重度訪問介護従業者養成講座にC氏のボランティア学生も受講させてもらえないか、と頼まれた。その後、立命館大学の学生ボランティアルームに行き学生に声をかけた。しかし、大学内の学生を対象にボランティアを募っている場所なのでと断られた。その後は、京都駅でチラシを配ってみたりもしたがそう簡単には見つからなかった。

五月四日

立岩、川口との協議結果をA医師に報告したところ、「介護保険と支援費を使って、既存の支援ネットワークからプランしたほうがよい。特別扱いや、過剰に周囲が支援していくことは控えて欲しい。そこまでしてもらったから生きるとなったらそれは自分の人生ではない。もしそうなったとき、誰が責任を持って彼の人生を支えていくのか。誰が二四時間彼の介護ができて、彼の人生を背負えるのか。Sには人工呼吸器をつけていくことにまだゆらぎがまだある。本人が強い意志をもたないと無理だ」(A医師)

「今は在宅生活がどうにかならないかを考えている。生活環境や条件が整っていない中で人工呼吸器を選択させるのは本人に負担がかかるだけである。フェアーじゃない。理解できないです」(筆者)

途中でA医師に電話が入ったため、筆者はメモに「冷静になって考えてみます」と書き残しその場を去った。

その後、A病院に面会に行った。Sは会った瞬間泣きながら「退院したい」と言った。その後、「浣腸をして便を出していたのに、ここはトイレでさせてもらえない。何故かよく分からない。感染がどうのこうの……と言っていた。ベッド上でゴム便器を使うように言われたが、寝たまま便をしたことがないので出来ない。入院してから痙攣が強くなって眠れない。看護師に言ったが伝えておきますといったままで対応してくれない」。また、「看護師から、Sさんは将来的に人工呼吸器をつけるのですかと尋ねられので、そうですと言うと、あなたは人工呼吸器のことを楽観的にとらえている。入院するにしろ、在宅にしろ、人工呼吸器をつけて生きることは、あなたが思ってるほど楽じゃない、と言われた。ならもう早く死なせてくれたらいいのに…やっぱり一年後に死ぬのは嫌や」など言い、混乱しているようだった。著者は、「また来るから、どうにかならないか考えるからもう少し頑張って」と言い、病院を後にした。

*このとき、Sは環境の変化にストレスを溜め、看護師の言動に傷ついていた。専門職の各人が、これまでの経験からALSの生存観をもつことは自由である。しかし、その価値観を患者に押しつけることがあってよいのか。Sは以前、「専門の勉強をしてきた人の難しいと言われると、多くの患者はもう無理だと思ってしまうのではないだろうか」と言っていた。専門職の知識の幅や価値観は様々である。にも関わらず患者への影響力は大きい。

五月五日

A医師は「昨晩考えて、第三者によるリサーチの必要性は了承した」と言った。ただし、「本人から人工呼吸器をつけて生きるという言葉を聞いてからだ」とも。そして、「本人の意思のもとで、重度包括支援に向けてのリサーチ研究をすること。それで話が進みそうなら自分もできる限りの協力はする」ということだった。

*後に、A医師は「周囲が関わる前に、もう少し自分の生き方を自分で悩み、考える時間をSに与えたかった。しかし、Sの進行を考えると、今どうするのか決心してもらうべきではないかと思った」と振り返っていた。

五月八日

Sの家族から筆者に連絡が入り、今のSの状況を知らせてほしいと言われた。著者が、Sの身体面、精神面について、また、研究科の説明とリサーチ研究の目的などを説明すると、家族は心情を語り出した。 「面会に行ったときにSがおまえには迷惑かけないから、人工呼吸器つけて生きてみようと思うと言っていた。Sは以前より明るく前向きだったが、呼吸器をつけての生活の大変さとか、いったん装着するとはずせないこととか、この先のことをSがどこまで考えられているのだろうか。自分自身にも呼吸器をつけてまで生きることや、他人に迷惑をかけるのではないだろうかとか戸惑いがある。しかし、Sが頑張るなら最終的にはSの人生なので思う通りにさせてあげたい。B病院で人工呼吸器のことや介護のことを確認されたとき、自分の病気のことを含め週数間考えに考えた末、無理ですと言ってしまった。その後、自分はSを見殺しにするんだ、と何度も自分を責めた。辛かった・・・・・。皆さんにご迷惑かけて申し訳ありません。Sをよろしくお願いします」。

五月九日

A医師と筆者とでA病院へ行った。本人に意思確認を求めた。Sは「B病院では生活していける情報がなかったのでそう言うしかなかった。でも、もし生きていけるならやっぱり生きたい。人工呼吸器をつけても頑張ってみたい。これから、自分と同じ病気の患者さんともっと交流したい。同じ立場の患者さんに役立つことがしたい」と言い、A医師は了解した。

五月一七・一八日

川口の誘いにより、東京都内で開催された重度訪問養成講座に参加した。A医師も一七日のみ加わった。川口に、橋本みさお氏、T氏を紹介された。橋本氏は日本ALS協会の会長で、人工呼吸器を装着して独居生活をしている(さくら会[1999-]にその文章が掲載されている)。T氏は、ALS患者K氏の独居在宅移行を中心的に支援した人である。A医師、川口、T氏、筆者とでT氏のこれまでの支援経過を聞いた。

その後、橋本氏の自宅に伺った。橋本氏は学生ヘルパーの支援を得て生活しており、その日は重度訪問養成講座で受講した学生も自宅訪問したのでにぎやかであった。橋本氏の家に、気管カニューレの交換に来た医師がカレーをご馳走になっていた。

翌日、T氏と昼食を一緒にした。T氏はK氏の機能低下していた頃のことや、入院生活を振り返りながら、「今のSのストレスは相当なものだろう」と涙をためて言っていた。

五月二〇日

A病院に面会に行き、東京での出来事をSに伝えると、「僕も同じ病気の人に何かできることをしたい」と泣いていた。看護学生がSを受け持っているようで、Sは「自分の病気や体のことをいろいろ学生に教えてあげている」と嬉しそうだった。

*入院中にSを受け持っていた看護学生の一人が、後に、長谷川、山本に入院中に体のケアや介護の方法を指導してくれ、退院後には、重度訪問ヘルパーの資格をとりSの在宅生活を支えていくことになる。

五月三〇日

ケアマネージャーから完成したというサービス計画書が送られてきた。しかし、介護保険で使えるはずのサービスが最大限プランに盛り込まれておらず、A医師が再度プランの立て直しを求めた。少し苛立っているようであった。

六月二日

ALS患者のK氏と在宅移行支援を行った支援者のT氏らがA病院に面会に来た。Sは皆に会った瞬間号泣した。それを見たK氏も興奮しながら文字盤で、「ALSには感情失禁があるんです」と説明していた。K氏は気管切開により発声ができないため文字盤を介して周囲と意思疎通を図っていた。K氏が「入院生活はどうですか?」と尋ねると、Sは「ナースコールを押してもなかなか来てくれない。目薬の処方すら数日間かかる。浣腸はトイレではできないからベッド上でしてほしいと言われる。排便後の脱肛を雑に入れようとするので痛くてたまらない。忙しそうなので脱肛は出しっぱなしで我慢している。他の患者のできないことも見て見ぬふりをするので患者同士で助け合っている。(福祉に関して)三級はバスの無料券は出るが、いろんな手続きも一度では終わらないので、不自由な体で何度も福祉に足を運ばなければならなかった。一級になるとタクシーの無料チケットをもらえたがその時は一人では外出できなくなっていた。今は、看護学生に病気や体についていろいろ教えている。学生はやさしい」と話した。また、K氏の「家に遊びに来てください」という誘いに、Sは大変喜んでいた。

六月六日

川口がA病院に面会に来た。Sは「早く退院したい」と病院への不満や体の経過と現状について話した。川口は、資金と研究のこと、支援のことを説明し、「時期的に転倒に気をつけること。今後のことを考えてコミュニケーション手段を習得していくこと。外出の訓練と共に自分でいろんなことを調べたり考えたりしていくことが重要」とSにアドバイスした。また、病院でインターネットが使えるかどうか、車椅子乗車できるバスの時間帯について、調べておくことが宿題と伝えた。

六月七日

立岩から同研究科の院生、M氏を紹介された。Sや研究について説明すると、快くリサーチのアルバイトを引き受けてくれた。

六月一〇日

研究と支援について、川口、立岩、Mらと話し合った。川口と立岩から、長谷川とK氏の支援や研究にかかわった堀田、山本を紹介された。アルバイトでリサーチ兼介助にはいってくれる学生(女子二名)も、サトウタツヤ教授の紹介で見つかった(翌日、男子学生一名追加となる)。川口より、重度包括支援サービスのモデル事業として単年度の研究費が使える(山本論文の★02を参照)との説明があった。筆者が、六月一二日の退院前のカンファレンスと現行のサービスを伝えると、周囲は「支援体制が整っていないのに退院するのは危険ではないか、退院日をもう少し延期した方がよいのでは」と提案した。

六月一二日

A病院でのカンファレンス結果をA医師から聞いた(筆者は都合で参加できなかった)。ケアマネージャーのプランは就寝前の訪問介護が追加になっただけで、あまり変わっていなかった。日曜日に関しては、介護事業所が見つからなかったようで、ほとんど空白だった。筆者は、「入院直後のカンファレンスでは、介護保険のサービスを最大にして足りなければ自立支援法でという話だったのでは?」とA医師に確認すると、「日曜もデイケアに来るのはどうかとは提案した。しかし、それ以上のことはケアマネージャーの仕事なので医師の立場からは言えない・・」と言葉を濁された。筆者は「ケアマネージャーと直接コンタクトをとりたい」と言った。A医師からは「生活面で関われるのは家族で、家族がいなければ本人の意思だと思う。君が本人と生活の見直しをし、Sがやっぱり無理と思い、ケアプランの見直しを自分から直接に言った方がよい。他種職が違う領域に入るとケアマネージャーのプライドもあるのであまりよくない。地域と連携していくことも大切である。とりあえずいったん退院させて、退院後の状況を見てはどうだろうか。リスクが発生するような状況であれば、その時に対応してみてはどうか」という答えが返ってきた。

*連携していくことは確かに重要である。しかし、他種職の立場を配慮するがゆえに、ケアの不足を埋めるための介入や提案を阻む壁にもなりうるのではないだろうか。入院して一ヶ月以上が経過していた。著者が医師の助言を聞かず動くことで職場に迷惑をかけるかもしれない。それ以上に、研究科のメンバーがこの連携の中に入っていくことが果たして可能なのだろうか。しかし、その間にもSの病状は刻々と進行していた。このまま退院すると、Sが在宅生活を続けることは難しいだろう。どのように介入するべきなのか戸惑った。このことが、後に周囲の不信の元になってしまったことは認めざるをえない。

六月一三日

A病院に面会に行き、Sにサービス計画書を見せ、このプランで生活できそうか尋ねた。「難しいかもしれない・・・」とSは言う。カンファレンスでその考えを伝えなかった理由について尋ねると、「入院が長引くと特別障害手当が切れてしまう。この病院からは早く退院したい。家に帰りたい」と言う。筆者が「在宅生活が整わないとまた入院することになる」と伝えると、「ケアマネージャーには最大限のプランにして欲しいと言った。

でも、考えてもこれなら後は自分が頑張るしかないのかと思った」と言う。二人でサービス計画書を見直し、どこが足りないのか話し合った。Sが入院が長引くことで生活費の支払いが滞ることを気にしていたので、支払い用紙とお金を預かり振り込んでおくことを約束し、帰宅した。

六月十四日~二一日

Sの入院生活のストレスは続いていたが、アルバイトの学生達が集まったことを伝えると、会えるのを楽しみに待っていた。看護学生の一人も支援に協力したいと申し出てくれた。

*そして六月二二日、長谷川、堀田、山本を含む九名の会議がA病院のカンファレンスルーム行われた。この時に初めて、長谷川、山本はSに会う。三月にデイケアで筆者がSに出会ってからちょうど三ヵ月が過ぎていた。

この後、川口、長谷川、山本をはじめとして、K氏の支援にかかわった多くの人々の有形無形の援助を受けながら、退院後の生活体制構築に向けて事態は急速に展開し始めることになる。この後のことについては長谷川論文・山本論文に記録・記述される。そして、そこにどんな問題があったのか、ではどうしたよいのか、それは堀田論文で分析される。

■注

★01 「特定疾患」は、わが国において稀少難治性疾患の調査研究事業の対象疾患を示すいわば行政用語であり、ALSも神経・筋疾患群として含まれている。「難病」と同義語として用いられており、難病対策要網に基づき、原因不明、治療方針未確定かつ後遺症を残すという医学的観点と、患者の身体的・精神的に加え経済的負担と、加えて、障害を残して社会復帰が極度に困難もしくは不可能となったり、介護等により家族への負担が著しい疾患という社会的観点からの捉え方があり(杉江[2004])、一九九六年からは、難病対策として調査研究の推進、医療施設などの整備、医療費の自己負担の軽減の他に、地域における保険福祉医療の充実と連携及びQuality of Life(生活の質 =以下QoLと略す)の向上を目指した福祉施設の推進が掲げられている。

★02 四本の論文(西田・長谷川・山本・堀田)記載内容・分析は、S自身およびサービス提供に関する福祉・医療機関からのヒアリング・日々の記録から得られた概要である。また、その後にわかったことについては、*を先頭につけた。その理由は、事態の全体がその時点では私たちに見えなかったり、ときには誰にも見えないこと、間違って理解してしまうこと、先行きがときに見えないこと、にもかかわらず次の生活のことを早く決めねばならないこと、しかし、決められないこと、これらのことごとが、ここで起こった現実そのものであるからである。ICレコーダーの使用により、聞き間違いを防いだり中立的な情報を入手することは可能だが、聞き取りをされているといった感覚の中で、自由で開放的に本音を語れない場合もある。また、その時の表情やその場の雰囲気など非言語的な情報も重要であり、支援者はSとの信頼関係も考慮し、できるだけ録音することを控えた。

★03 胃ろうとは、お腹から胃に管を通すためにお腹に作られる小さな穴のことである。症状の進行に伴い、誤嚥の危険性や口からご飯を食べることが難しくなることを考えて、体力がある間に胃ろう造設手術をSは受けることにした。

★04 ALSの人たちの中に、実際にはうれしいのではないのに笑ってしまい、悲しくないのに泣いてしまうといったことが起こることがあり、それが「感情失禁」と呼ばれることがある。

★05 緊急通報システムは、重度身体障害者に病気や事故などの緊急事態が発生したときに、ペンダント型無線発報器を押すと消防庁に通報され、救急車や地域の協力員(事前登録している)がかけつけ、救助を行うシステムである。Sの場合大家が協力員となっていた。

(2)――二〇〇八年六月

長谷川 唯

筆者は、二〇〇八年三月にD市で在宅独居生活を実現したALS患者K氏の支援者と出会ったのをきっかけに、ALSの人たちの支援に関わり始め、Sの支援に参加することになった。同年二月からの経緯については西田論文に書かれている。本稿では、長谷川と山本がとった記録を用い、筆者がSに会った六月二二日から三〇日に起こったことを記述する。七月の初めから一三日の退院までについては山本論文に記される。

Sの支援は、厚生労働省の委託研究の一環としてもなされた(このことの説明についても西田論文を参照のこと)。そこで、Sのような人たちが暮らせるようにするために今何が欠けていて、何が必要なのかを知るために、私たちは、毎日起こることを記録していくことにした。以下は、まず、そのメモを文章化したものである。西田論文の注(西田論文:注★02)に述べたように、その後に知ったことわかったことについては、*を先頭につけ、両者が区別できるように記述する。以下で記すことは、ほんの数日、十数人の間に起こったことである。しかし、その短い間に、Sは、そして私たちは、十分に翻弄され、また疲労し疲弊することになった。そして、その時々のことを記述することに意味があると考えた。

■Sとの出会い

二〇〇八年六月二二日(日)

この日初めて、A病院の会議室で、長谷川と山本はSに会った。この時のメンバーは、Sの介助のアルバイトをする予定の学生と、退院支援を行う堀田・山本・長谷川、そしてすでにD市で在宅独居生活をしているK氏の支援者と西田、Sの九名だった。

Sから現在の身体の状況と、西田論文で記述されているような経緯を聞いた。Sは、自宅で転倒を繰り返し、今回、肋骨骨折の疑いから緊急入院となった。この事故をきっかけに、在宅生活を再構築する必要性が認識され、ケアプランを見直すことになったとのことだった。

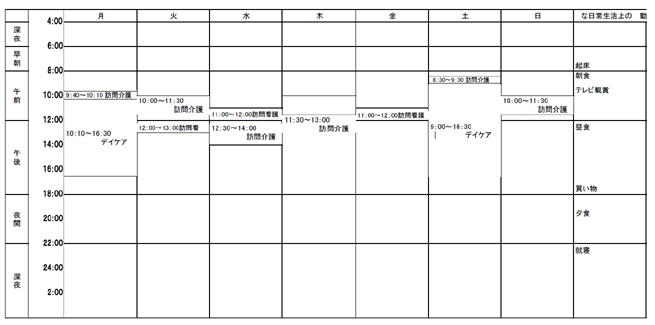

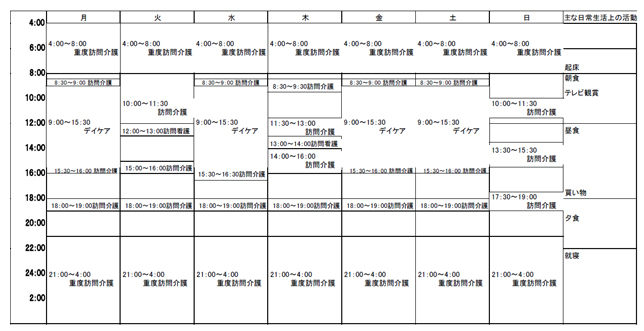

入院以前にSが利用していた介護保険のケアプランは以下のようなものだった。

二〇〇八年三月(入院以前)のケアプラン

※画像をクリックすると、拡大画像がご覧になれます

またこのときSが訴えた身体の症状は次のようなものだった。

ひとりでは食事が困難である/右手が上げられなくなってきた/左手はまったく動かすことができない/ひとりでは外出が困難である/歩行が困難なため、移動には車椅子が必要である/入院した頃から症状の進行が早い/背中が痙攣する

実際にみなの前でSが自分の名前を書いてみせたが、それはかろうじて読み取れるような力の入らない文字だった。

そしてSと西田から、入院中の支援者および介助アルバイトの仕事について説明を受けた。トイレ介助、食事介助、外出支援をしてほしいとのことだった。仕事について説明を受けたあと、Sは現在の病院生活について話をしてくれた。

「病院生活はもうこりごり。トイレが終わっても一〇~一五分待たされ、看護師が来ない。今日もけんかした。ナースコールを押しても来ないし、目が痛いから目薬ちょうだいと言ってもくれない。入浴は週一回、清拭は週二回。頭の湿疹がひどくなっている。薬、食事でもめても我慢するしかない。病院は嫌や。入りたくない。体が動かないのに車椅子を押すのがつらい。日によっても身体の調子が違う。実習で来ている看護学生は優しい。

病院に入院してから話すのがしんどくなった。まだしばらく身体が持つと思って、病気を甘く見ていて、がんばってたけど、それが病気の進行を早めた。」

Sは入院生活がいかに苦しいかを語り、早く退院をしたいという気持ちが支援者らに伝わった。Sは、支援者が集まってくれたことが嬉しかったようで、時折泣きながら話をした。

「この病院にいたら早く死ぬと思う。まだ少しでも体が動くうちに早く退院して、動かしたい。足は朝方に痙攣して痛い。これで病院に三回入院したけど、B病院はこんなに悲惨ではなかった。ここは暗いことばっかりで気が滅入る。となりのおばあちゃんのところへ家族が来るけど、かわいそうや。食事を食べるのがこんなに苦しいとは思わなかった。時間が来たら下げられる。手伝ってはもらえない。だから(病室に戻って)あんパンばっかり食べている。看護師が少ない。」

しかしK氏の在宅生活移行を経験した支援者は、Sに以下のように話をした。 「在宅移行の準備が十分にできるのか、病気の進行に対応できるのかが心配。進行によってニーズが日々変わるので。退院はあわてすぎなくてもいい。支援者は、在宅移行後のこんなはずじゃなかったっていうのを一緒に乗り越えることが大事。」

たしかに現状では、在宅移行の準備も退院後の生活の見通しも立っていない。ケアプランも介護保険のみで組まれており、Sの在宅生活を支えるには不十分だった。また同居家族がおらず他人の介護に頼るしかないSを介助する態勢も整っていない。七月中旬から下旬に退院が予定されているが、約一ヶ月の間にどこまでのことができるか、まるで分からない状況だった。退院を実現するために何をどう支援したらよいのか。不安を抱えたまま、Sの支援が始まった。

Sとの話の後、病院の正面玄関ロビーで、介助アルバイトを希望する学生と支援者たちで、今後について話し合いを行なった。西田がみなに今後Sが呼吸器を装着する決意があることを知らせた。またSの家族関係についても説明をした。

みなで話し合い決めた今後の予定は、六月二七日に障害者自立支援法の利用について詳細を知るために福祉事務所を訪ねること、再来週にはSが大学に行けるように態勢を整えることの二点だった。福祉事務所には、堀田・長谷川・山本、そして介助アルバイトの学生一名が同行することになった。 また退院後の生活を考えた住環境整備の話もなされた。西田からは、現在のSの自宅は賃貸であるため、改修工事は行えず、ベッドの位置を変える、車椅子が通りやすいようにドアを外すなど簡単な対応しかできないことが伝えられた。

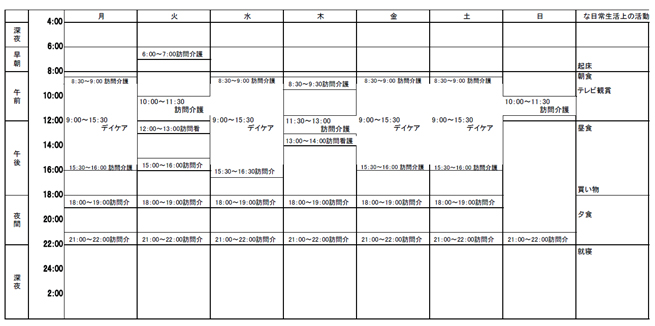

この場ではケアプランや制度については話されなかったが、この日、ケアマネージャーから新しいケアプランが提出された。ケアマネージャーからは、新しいケアプランでは介護保険サービスの利用限度額を超えたので障害者自立支援法を併用した対応が今後必要になってくるとのことであった★01。

ケアマネージャーから提出された新しいケアプランでは、デイケア送迎と夕食時、そして就寝前の合計三時間の訪問介護しか入っていなかった。またデイケアがない日は、多い日で訪問介護五時間半と訪問看護の一時間で、最も少ない日は二時間半の訪問介護だけだった。いずれにしても、午後二二時以降は空白のケアプランだった。Sが障害者福祉サービス受給のための障害程度区分認定調査を受けているのかについて不明だったが、すでに介護保険制度の利用だけでは現在のSのニーズを満たせないことは明らかであった。六月二〇日時点で提出されたケアプランは介護保険とデイケアのみを使い、一週間に二回の訪問看護を入れた、入院以前と大きくは変わらないものだった。

二〇〇八年六月二〇日 ケアプラン

※画像をクリックすると、拡大画像がご覧になれます

もちろん、このプランをそのまま受け入れることは、身体状況が全く変わってしまっている以上、独居生活を逼迫させることは明らかだった。この時点で考えられるSの支援課題は以下にまとめられる。

①ケアプランの見直しが必要であること

②独居患者であるため、介助者とその登録先になる事業所を確保すること

③コミュニケーション支援が必要であること

④入院生活中の外出支援

①介護保険だけではニーズを満たせないことは明らかで、ケアマネージャーが提出した新しいケアプランでは到底在宅生活を維持できるものではなく、障害者自立支援法を併用した対応が必要だった。病院側からは七月中旬から下旬のあいだでの退院を迫られており、S本人もまた早く退院したいとの思いが強かった。退院予定日までの約一ヶ月間で、毎日の夜間帯が空白の状態から本人のニーズを反映した二四時間介護に近いケアプランに変更していくためには、ケアマネージャーや福祉事務所との交渉が必要となる。しかし日々病が進行している状態で、Sの「できること」「できないこと」をどのように見極めてケアプランに反映させていくのか、そして実際に在宅移行をしてみなければ本当のケアニーズを把握できないという点は支援者にとっても悩ましい点であった。

②Sは一人暮らしで、家族介護に期待できず、他人による介護に頼らざるを得ない状況にある。西田は、立岩(教員)にも相談しながら、Sの介護や支援が可能な人間を募っていた。そこで集まったのは、立命館大学学部生の三名(女性二名、男性一名)、大学院から四名だった。またK氏の在宅移行の新聞記事を読み興味を持った看護学生も協力してくれることになった。こうして学生を中心に集まることになった。

しかしSの在宅生活にどのようなニーズがあり、どの程度の人手がいるのかは不明であった。特に学生が介護や支援を中心に行う場合、実際にSのケアニーズに応えられるかも問題だった。S本人の「したいこと」「できること」について、介助者が見極めを誤ることはSの生命に直接関わるし、それを考えると学生には負担が大きい。また在宅生活で必要となる支援は、調理や洗濯などの生活支援、排泄介助などの身体介護、日中や夜間の見守り、外出支援、そのほかにも制度上の提案を含むソーシャルワーク支援、パソコンを使用したコミュニケーション支援など多岐にわたる。これらを学生がどこまでできるのかを考慮する必要があった。それに伴って、ボランティアでしてもよいことと有償にしなければならない支援など、雇用形態についても考える必要があった。

ケアニーズを把握できない状況でどの程度の人材が必要かは不明だった。ただ、この時点で集まった学生だけでは足りないことは容易に考えられ、新たに確保しなければならないという課題もあった。また、学生に声をかけるとすれば、立命館大学からSの自宅が離れていることも人材を確保する際に壁となった。Sの自宅は、賃貸で改修工事も許されていなかったため、大学に近い低家賃の物件を探すことも考えられていた。

③介護保険だけでなく障害者自立支援法を併用したケアプランに変更するためには、①で述べたように、S本人がケアマネージャーや福祉事務所に訴え、交渉することが必要である。そのためには情報収集が不可欠だが、入院中のSはパソコンを使用できず、介助がなければ移動も満足にできない。情報にアクセスすることが困難な環境に置かれていたSは、自身がどのような制度を利用可能であるかを知らないまま、交渉にのぞまなければならない。また、Sは症状が進行すると発話困難となりコミュニケーションに障害を来たすため、意思伝達装置「伝の心」などの訓練が必要であるが、病院ではパソコンが使用できなかった。

④病院からの外出支援は、障害年金や傷病手当など様々な手続き、行政との交渉、日常生活に必要な買い物や支払いに必要であった。しかし、そもそも介助アルバイトの学生を募集する際に提示した条件が「夜間の見守り」であり、支援者も仕事を抱えながら支援を行っているために、入院生活での日中の活動を頻繁に支援できる人がいなかった。

* 西田たちの活動があって退院後の支援にあたれそうな人が初めてSに会ったのが退院の二一日前ということになる。この時点で――というより一貫して――Sは早期の退院を望んでいた。ただ、現実には、Sの在宅生活を可能とする態勢を整えるのには時間がかかりそうであり、そしてそれがいつまでにできるのかもわからなかった。早期退院という限りでは、病院、本人、そしてこの時点でのケアプランでよしとするケアマネージャーの意向は一致してもいる。他方に、しかしそれでは準備ができないとして、退院時期を延ばすしかないと考え、そして実際にいつ退院させられるのかわからない状態で、時間を稼ぎつつ、具体的に何が必要なのか確定できないまま焦りながら準備を進めるといった状況だった。

* 同時にそれでもその困難なことがここでは不可能ではなかった。そしてここにその条件がたまたま存在していた。人を集めないことには退院後の生活は考えられなかった。西田論文にあるように、その募集は簡単にはいかなかった。この切迫した状況において、それでも最低限の人を集められたのは、K氏とのかかわりにおいて在宅独居生活支援の経験者がいたこと、そして研究事業の一環としてこの支援に人件費の支払いができたからであった。同じことを別に言えば、そうしたたまたまの条件がこの時になければ――実際には、さらにそれを受け入れる事業所がなければ――Sは作られたケアプランで暮らし始める以外なかった。

■Sと支援者たちが抱える課題

六月二三日(月)

Sに出会って一日しかたっていないのに、すでにさまざまな課題があった。

中でも在宅生活移行にあたっての一番の課題はケアプランだった。この時点でのSのケアプランは介護保険のみで立てられており、毎日の夜間と日曜日は空白の状態だった。このケアプランを見た川口は、夜間帯と日曜日の空白部分に障害者自立支援法のサービスをいれるべきだとし、また実現不可能でもいいから一週間のケアプランをS本人が作成することを提案した。Sのところに枠組みだけの白紙を持っていき、支援者が希望の詳細を聞き取りながら書き込んでいくことになった。

だがこの時点でもSが障害者福祉サービスを受給する際に必要となる障害程度区分認定調査を受けているのかどうかは不明だった。そのため、堀田が福祉事務所にこの調査について聞き、可能なら早急に介護給費支給申請書を受け取りに行く予定をしていた。そして至急に申請書をSに届け、金曜日(三〇日)に福祉事務所に提出し、認定調査の申請をする予定だった。Sはすでに自筆困難だったために、申請書の記入は支援者が代筆することも考えていた。

そこで堀田は福祉事務所に電話で連絡した。だが、福祉事務所からは「ケアマネージャーを通さなければ申請できない」として取り合ってもらえなかった。また福祉事務所は、Sのような重度障害者のケースでは、障害者自立支援法を優先的に利用できる可能性があることを知らず、介護保険を優先的に利用し、その不足分を障害者自立支援法で補うという認識だった。これについては、二〇〇七年三月に厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部から各都道府県の障害保健福祉主管部に提出された通達「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」において、一律に介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないとしている★02。

しかし、福祉事務所のケースワーカーは介護保険が優先されるという認識だった。障害者自立支援法を申請したくても、ケアマネージャーを通さなければ申請できないという福祉事務所の対応では先に進めることができない。そもそもケアマネージャーは介護保険専門員であって障害者サービスの専門員ではない。どこまでケアマネージャーが権限を持っているのかについては疑問だった。ケアマネージャーを通さなければ申請できないという決まりはどこにも存在しないことを、福祉事務所に正確に、そして巧みに伝えて納得させる必要がある。このことについては西田がすでに一度ケースワーカーに指摘したことがあったが、その時も受け入れてもらえなかった。今回は福祉事務所に対して粘り強く、厚生労働省にその場で直接電話をして確認を行うぐらいの勢いで交渉をすることが求められた。

Sの退院予定日まで時間がない中で、支援者たちの間では、介護保険と障害者自立支援法を併用したケアプランの実現を目指す方向性が決まりつつあった。長谷川・山本は、堀田から、ケアマネージャーが動かず自分自身で障害者自立支援法による支援を勝ち取った人のブログである「心は動くぞ…わくらばの日記」★03の一部と前述の通達を預かり、翌日Sに渡して、説明することを頼まれた。

* この制度の優先関係についての行政側の認識は変わることはなかった。しかしそれでも、認識がまちがっていることをSと支援者側は知っていて指摘することができた。またケアマネージャーに格別の権限がないことについても知っていて指摘することができた。そうでなければ、ケアマネージャーに作成されたケアプランと別のものを提示し、それを通すことはできなかったはずだ。このSと支援者側の知識・対応は、ケースワーカーとケアマネージャーとの関係を対立的なものとする方向にも働くことになる。それは双方を疲労させ悲しませることになることをこれからも見ていく。またそれは双方にとって辛く無駄な仕事であった。しかし、制度の不具合や制度についての誤認がある場合には、制度を使う側には知識が必要であり、それをもって対抗するしかない。そしてやはり、その知識をもたず使わないのであれば、生活可能な在宅生活への移行はその時点で不可能になる。

六月二四日(火)

お昼にSの病室を訪ねた。病室で、また喫煙所で、生い立ちのこと、これまでのこと、身体のこと、住まいのことなど様々な話を聞いた。

病室にSを担当している実習中の看護学生が様子を見に来た。Sは自分の病気を通して看護学生にいろいろ教えているようで、看護学生もSを受け持つことができてとても勉強になっていると言っていた。長谷川と山本は、看護学生とSに病院の中を案内してもらうことになった。看護学生が車椅子を押し、Sが案内し、外来やリハビリの部屋などを教えてくれた。

途中、休憩室でコーヒーを飲みながら、ペットのチンチラの話を聞いた。Sは家族からプレゼントしてもらったペットのチンチラをとても可愛がっている。入院中はデイケアの医師に預かってもらっているとのことで、とても心配していた。Sにとってペットのチンチラは、退院したいという気持ちを突き動かす大きな存在となっていた。Sは入院生活にとても不満を感じており、入院生活は過酷で看護師はあまり介助をしてくれないと言う。

そういった病棟看護師のケアに対する不満を吐き出せる場所が、リハビリの時間であった。リハビリを担当している作業療法士との時間がSのストレス発散になっていた。

再び病室に戻ると、Sと看護学生に清拭を教えてもらった。清拭は月曜日に一回だが、看護学生がいる間は毎日やってくれるとのことだった。以下は清拭の手順である。

腕が上がらないので頭から脱ぐ→ホットタオルを使用して背中を温める→上半身の清拭 (Sの手は常に握った状態にあり、自分の爪が手のひらにささることがあるため、こまめに爪を切る必要がある。)→湿らせた綿棒で胃ろう周辺部の汚れを取る(汚れが固まって肌に触れると痛みを伴う。また、放置すると炎症を引き起こすことがある。胃ろうは手術後一週間程度、強い痛みが続いた。)→下半身の脱衣と清拭→パンツの履き替え→ズボンと一緒に着衣→足湯

清拭が終って間もなく、K氏の支援者がSの様子を見にやってきた。K氏の入院中の話をしながら、Sにマッサージを行った。K氏も病気の進行が早かったがマッサージをし始めたら病気の進行が遅くなったようだと語った。Sは、「リハビリではここまで丁寧にマッサージをやってくれない」と言い、気持ちよさそうにマッサージを受けていた。マッサージをし終えたK氏の支援者は、「(マッサージをする前と比べて)身体がやわらかくなったね」とSに伝えた。身体に触れることは、コミュニケーションをすることだとK氏の支援者は語った。

K氏の支援者が帰ってからすぐ、堀田から長谷川に電話があった。Sからケアマネージャーに連絡をとってほしいとのことだった。

前日、堀田は障害者自立支援法の申請手続きのために福祉事務所に電話をしていた。しかしケアマネージャーを通さなければ申請手続きができないとの理由で拒否されていた。支援者たちは、ケアマネージャーを通さなくてもS本人で交渉可能という見解を持っていたので、当初の予定通りに二七日にSと支援者たちで福祉事務所に交渉に行くことにしていた。再び、堀田が障害者自立支援法の利用について交渉にいくことを福祉事務所に確認したところ、ケアマネージャーが同席しなければ話自体に応じないと伝えられた。そこで堀田は、「Sからケアマネージャーに、二七日の交渉に同席してほしい。同席が無理な場合は、障害者自立支援法でニーズがどれだけ満たされるのかについて、Sが聞きに行くことに、ケアマネージャーから了承を得ていると福祉事務所の方に説明できるようにしてほしい」とSに伝えることを長谷川に頼んだ。また、堀田はこの間、障害者主体の自立生活支援組織Eに相談しており、交渉する際には、同センターに所属しているメンバーに同席してもらう約束も得ていた。

長谷川は、以上をSに伝え、至急ケアマネージャーに連絡を取ってもらうように頼んだ。Sは携帯電話を持ち操作することができなかったため、山本と長谷川が代わりに操作をして電話を持ち、Sの耳に当てた。病院では、インターネットに接続され障害者でも操作できるパソコンは患者に提供されていない。外との連絡手段は携帯電話と病棟に設置された公衆電話だけで、この環境はSにとって大きな障害となっていた。しかし、結局ケアマネージャーとは連絡がとれず、長谷川は堀田から伝えられた内容をメモに残した。

それからSは生活のことを話した。ALSを患って、当初は経済的な重圧を感じたとのことだった。 「年金の手続きなどバタバタしていた。傷病手当は申請してもなかなか下りてこないし、その間お金は入ってこない。今も家賃は支払っている。ここでの入院費、特定疾患の申請が通るまでは、一時的に自分で支払う必要がある。四月二三日に保健所に特定疾患の申請をした。かれこれ二ヶ月経つけど、証明書が送られてこない。自宅に届いているのかもしれない。こんなに入院するとは思っていなかったから、支払いが全部ストップ。ガス代、電気代の支払いが大変だった。病気のことを考えたら、生活保護にしたほうがいい。」

Sの収入は、年金と傷病手当、特別障害者手当で、全部を合計しても約一七万円、そこからガス代や電気代、家賃などの生活費を支払えばたちまち残金は少なくなってしまう。そのうえ一時的に入院費を支払わなければならないが、生活保護は年金などの収入があるため受給できない。それぞれがまとまった日時に振り込まれないので、お金の管理も難しい。独居のため、金銭面での管理をしてくれる家族もいない。管理や支払いは自分でしなければならない。入院中であっても、看護師やケアマネージャーが支払いをしてくれることはない。こうした経済的な負担を抱えながら日々病気と向き合わなければならない。

また、Sはこれまでの気持ちと今の気持ちについても話してくれた。

「B病院を退院してから一度呼吸器の装着をあきらめた。周りに迷惑をかけられない。家族に頼ることができないし、介護が全然期待できない。B病院を退院するときに人工呼吸器をどうするかを聞かれた。いらんと言った。動けるうちに動いて好きにしたらいいと思う。B病院の献体の会に入って、あとは散骨してくれといった。あきらめた。でも川口さんやいろんな人に出会って、がんばっていこうと思った。」

家族介護を期待できない独居者にとって、支援者が集まったこと、いることはとても心強いことである。支援者の存在は、一度あきらめた人工呼吸器の装着や人生をも考え直させるぐらい大きな力になるのだと感じた。

こうして一日Sの話を聞きながら一緒に過ごした。この日に長谷川と山本が行なった介助・支援は、車椅子を押したこととタバコ介助、携帯電話を持つぐらいだった。しかしこうして一緒に過ごし話を聞くこと、これからの生活について一緒に考えることが独居患者には支援として重要な意味を持つと感じた。

六月二五日

昼に西田から、山本と長谷川にSが飼っているペットのチンチラの"チビ"の容態が悪いと連絡があった。Sが入院している間は、デイケアの医師が預かって面倒をみている。西田から「昨日の夜からぐったりしており、デイケアにチビを連れてきているから、Sに会わせてあげたい。このことはすでにSには連絡してあり、外出届けを出して、お昼にデイケアにSを連れてきてほしい」と伝えられた。

病院にSを迎えに行くと、ちょうどSはリハビリ中で病室にはいなかったため、リハビリを担当している作業療法士のところを訪ねた。その際にリハビリの様子を見学させてもらい、歩行時の支え方や注意点など介助について教えてもらった。またリハビリ担当の言語聴覚士からSに、嚥下の状態を懸念して、飲み物にとろみをつけるように指示が出された。このときSは呼吸がしづらい、話しづらい状態であった。話す言葉も聞き取りにくくなっていた。

リハビリが終わって病室に戻り、外出の準備を始めた。長谷川が外出届けを代筆し、提出した。本人が独居で、自筆が困難であることがわかっていても、病院側は外出届けの記入、提出を求める。

チビについて電話で報告を受けてからSは悲しいようで泣いていたと、実習中の看護学生から報告を受けた。不安定な状態だったので看護学生が付き添っていたとのことだった。看護学生に見送られ、山本の車でデイケアに向かった。到着し、多くのスタッフに迎えられたSは嬉しそうだった。二階にある奥の部屋でSはチビに再会し、面倒をみてくれた医師に感謝の言葉を伝え、しばらくチビとの時間を過ごした。医師が戻ってきて、チビの最悪の場合はどうするのかと尋ねると、Sは「土に埋めてください。ありがとうございます。」と言った。

またこの時、Sの自宅に届いていた郵便物を西田が回収して持ってきていた。西田はSの確認のもとで郵便物を開封した。家族のいない入院患者は自宅に郵便物が届いても、それを確認することができない。郵便物の中には特定疾患の証明書があった。それはSが二ヶ月も前に申請したものだった。特定疾患医療受給申請は、国の定める特定疾患治療研究事業対象疾患四五疾患が対象となっている。管轄の保健所に申請を行い、都道府県ごとに設置される医療審査会で認定基準に合致すると認定されると、医療費の公費負担制度を受給することができる。特に重症であると認定された場合は、自己負担は免除される。このような重要な書類が自宅に届いていても、家族のいないSは確認できない。

チビとの一、二時間の再会で病院に戻る時間が来た。長谷川と山本はSに依頼されてお金の引き出しと携帯電話のプリペイドカードを購入し、Sを病院まで車で送り届けた。

このような動きがあった一方で、デイケアにはケアマネージャーから連絡が入っていた。金曜日に予定されている福祉事務所との交渉には行かないし、ケアプランの空白部分にヘルパーの時間数を追加したから七月一日に退院の方向で考えているとのことだった。

Sは金曜日に、障害者自立支援法での夜間の見守りを含む介護保障を求めるため、福祉事務所へ交渉に行く予定をしていた。しかし福祉事務所は「ケアマネージャーを通さなければ話し合いに応じない」とのことだった。そのため、支援者側は、ケアマネージャーとの関係などを考慮し、交渉にケアマネージャーを加える方向で考えていた。仮にケアマネージャーの都合が悪ければ、了解を得た上で当初の予定通りにSと福祉事務所で交渉するということで話を進め、Sからケアマネージャーにその旨を伝えてもらった。

ケアマネージャーはこの話を聞いて、自分の知らないところで話が進んでいることに動揺したのか、すぐにケースワーカーに連絡をした。そのとき、担当の福祉事務所のケースワーカーは、「金曜日にそのような予定はなく、自分は聞いていない」と回答したとのことだった。しかしここには行き違いがあった。堀田はケアマネージャーの都合を確認した上で、ケアマネージャーが同席可能な日程で、あらためて福祉事務所に面談を申し込む予定だったが、ケアマネージャーは、すでに支援者が面談の日程を決めたものと認識していたようだった。このような行き違いに基づくやり取りは、Sや支援者にとっては、ケアマネージャーとケースワーカーが必要なサービスの提供に消極的であるようにしか思えなかった。

続けてケアマネージャーは、「日曜日の空白部分にヘルパーを数時間追加したので、七月一日に退院の方向で考えている。障害者自立支援法に関しては、入院時に福祉事務所が調査に行ったので時間数はすぐ出る。今の介護プランの超過分のみ障害者自立支援法での対応をする。再調査となると申請までに時間がかかり、退院が延びるので今のプランで退院してもらおうと思っている。」とデイケアの相談員に伝えた。デイケアの相談員が、「本人の意向は?」と聞くと、「明日本人にプラン見せて許可を得て、その足で福祉に行って手続きしてきます。」と答えたという。

しかし、ケアマネージャーが新たに作成したケアプランは、以前と変わらず夜間が空白の状態で、加わったのは日曜日の日中二~三時間程度だった。

このまま退院させられる危険性があったため、堀田は、①そのケアプランでは全然ニーズが満たされないこと、②障害者自立支援法でのケアプランは本人が作成して申請することができることを、S本人からケアマネージャーに主張することを提案した。今までSは、ケアマネージャーにお世話になっているという意識が強く、また制度について詳しく知らなかったために、ケアマネージャーが持ってきた書類に印鑑だけを押していた。しかし、翌二六日にケアマネージャーが病院に来た時には、Sは以下を自身で伝えることにした。

・障害者自立支援法の併用についてはケアマネージャーの領域ではないし、自分の今後の生活のことなので、自分でプランニングする。

・入院時からは確実に進行しているので新しいケアプランでは無理。体の進行に書類申請が追いついてこない状況なので、先を見越したケアプランが必要。

・夜間の見守りを含む介護保障については自分で福祉事務所に交渉に行く。

・障害者自立支援法を併用したケアプランを作成しない限り退院はできない。

・もし理解が得られないなら、ケアマネージャーとの契約は解消したい。

以上をケアマネージャーに伝え、ケースワーカーには他の用事もあるので金曜日に福祉事務所に行くことを連絡することになった。

* 支援者たちと福祉事務所およびケアマネージャーとの最初のやり取りにおいてすでに行き違いがあったことは不幸だった。支援者たちには、福祉サービスの支給量について裁量権をもつ人たちが、Sに必要なサービスを認めていないように見えた。

逆に、ケアマネージャーとケースワーカーにとっては、誰とも分からない支援者が突然介入し、物事を一方的かつ強引に進めようとしているように見えたことだろう。

■ Sのニーズを実現するために

六月二六日

昼頃にSを訪ねた。昨日、リハビリ担当の言語聴覚士から、飲み物にとろみをつけるように指示が出されたので、売店にとろみ剤を買いに行った。病室から売店までは距離があるため、長谷川が車椅子を押して行った。売店のおばさんに「息子さんと娘さんですか?」と尋ねられ、Sはそうだと答えて笑った。毎日通っていると周囲には家族だと思われる。

またSに自宅からエンシュア(総合栄養剤)、傷病手当申請書、年金の書類が入った袋、湿布剤、軟膏を持ってくるように依頼された。Sから自宅の場所を聞き、鍵を預かり、あとで取りに行くことにした。独居の場合は、必要なものがあっても届けてくれる家族がいない。また病院から外出することも困難なため、自分で取りに行くことは難しい。

この日は、ケアマネージャーが障害者自立支援法を併用したケアプランを持って来る予定だったので、Sと一緒に待っていたが、結局来られずに電話での確認と交渉になった。Sはケアマネージャーが立てた介護保険でのケアプランには反対しないが、現在の状況を考えると、障害者自立支援法を活用して二四時間介護に近いケアプランが必要だと主張した。

「発作、喉をつまらせたりするとナースコールを押したりもできないから二四時間欲しい。制度では二四時間の介護が難しいかもしれないけれど、それに近い状態にしてほしい。」

そして、現状を福祉事務所に直接自分自身で伝えたいと主張し、ケアマネージャーに了承を取り福祉事務所に電話をした。福祉事務所からは、ケアマネージャーよりケアプランが届いていることが伝えられた。しかし、Sはその内容では不十分であるとし、障害者自立支援法でできるところまで、二四時間介護に近い形でのケアの必要性を強く訴えた。

「身体が動かないから二四時間見守りでもいいから入れてほしい。病気がこれから進行して、いつ二四時間必要になるか分からないから福祉事務所に行く。手が動かない、足が動かない現実を福祉に伝えたい。今までは動けたから自分でカバーできたけど、次はできない。ケアマネージャーのプランには反対していないが、それにプラスして介護がほしい。ケアマネージャーも一緒に頑張ってきた。頑張らないと苦しいのは僕だけ。退院したって何にもできない。でも病院はずっと置いてくれない。すぐ追い出される。治らない病気を誰がみてくれる。僕のことを考えてくれなかったら困る。見て欲しい。ケアマネージャーのプランは反対していない。しっかりして僕は退院したい。空いた時間は見守りでいてほ学生たちに障害者自立支援法に対応するヘルパーの資格を取ってもらうことが必要条件であった。しかし、学生ヘルパーたちによる態勢を構築するためには、彼らを引き受けることが可能な事業所を確保しなければならない。ヘルパーを登録してもらえる良心的な事業所を探す必要があった。堀田は、Sのようにセルフコーディネートをしようとしている人の支援をしている大阪のA事業所に相談した。

このA事業所は、D市内で二四時間他人介護による在宅独居生活を実現しているALS患者のK氏を支援している。K氏の在宅独居生活移行支援には川口と堀田がかかわっていた。それで堀田には障害者自立支援法の重度訪問介護事業を行っているA事業所とつながりがあった。K氏の在宅独居生活移行の時も、K氏の友人や知人の輪を通じて支援者を集め、支援者に障害者自立支援法に対応するヘルパーの資格を取得してもらったのだが、その次に、ヘルパーを引き受ける事業所が必要だった。そこで、ヘルパーの登録が可能な事業所を探して、A事業所を見つけた。事情を説明して相談すると引き受けてくれることになった。今回もそのA事業所に相談することになった。

A事業所代表者の協力が得られ、Sの支援グループの自主性を尊重し、学生ヘルパーを登録してくれることになった。また必要ならヘルパーを派遣することも可能だとのことだった。たとえ希望通りの時間数が獲得できたとしても、学生ヘルパーの登録が可能な事業所を確保することは福祉事務所との交渉でも大きな課題だった。そのため、この事業所が見つかったことは、これからの交渉においてもきわめて大きな意味を持つものであった。

障害程度区分認定も決定しておらず、ケアプランの作成が困難な状況だったのはたしかである。しかし、ケアマネージャーが作成したケアプランは、介護保険と障害者自立支援法を併用しても週二五時間、月一〇〇時間足らずで、入院生活以前のケアプランとほぼ同じであった。入院中も病状の進行するSにとって、このプランで在宅生活を送るには明らかに時間数が不足していた。介護保険枠は限度額まで利用しているが、夜間帯に加えて日曜日の日中も空白のままであった。夜間の見守りだけでも最低三〇〇時間を必要とSは主張している。だが、ケアマネージャーの作成したケアプランを福祉事務所が認めており、Sは孤立してしまっていた。

* 生活可能なケアプランを作るには、①必要な時間数の介助供給が決定され、②それを担う人がいて、③(現行の制度下では)その人が所属する組織が必要である。②、③が存在しなければ①が実現しても、実質的にそれを使うことができない。この日に提示されたケアプランも、D市における②、③の現実から示されたものであったのだろう。Sにとって生活可能とされる、障害サービスを利用したケアプランを現実的なものとして提示するためには、②、③があることを、こちらから、示す必要があった。しかしそれは、支援者に在宅移行支援の経験があり、ネットワークを持っていたからできたことである。もしもそのような経験やネットワークを持たなかったとしたら、Sの在宅可能なケアプランは実現しなかっただろう。

六月三〇日

福祉事務所のケースワーカー、ケアマネージャー、そして保健師とケアプランについて話し合いが行われた。場所はSのいる病棟に設置されたカンファレンスルームで、支援者側からは堀田・長谷川・山本が同席した。

まずSは、①入院期間が延びていることについて質問し、加えて②現在のニーズをケアプランに適切に反映してほしいと主張した。

①については、Sが転倒して肋骨骨折の疑いがあるから静養治療のためだとケースワーカー、ケアマネージャーは説明した。Sは、自分はケアプラン見直しのために入院していると認識しており、ケアプランの作成が遅れているから入院期間が延びているのではないかと主張したが、受け入れられなかった。医師から肋骨骨折の疑いがあることは説明されたが、それ以後は説明を受けていないとSが伝えると、自分の体のことは自分で聞かないといけないだろうとケースワーカーから責められることになった。 また、障害者自立支援法の障害程度区分については、本日(三〇日)付けで「六」という決定が通知された。これにより、障害者自立支援法を活用したケアプランの話を具体的に進めることができると思ったが、ケースワーカーは「介護保険のケアマネージャーがケアプランを作らなければ受け付けられない」と主張した。介護保険と障害者自立支援法の優先関係は本人の状態に合わせた適用が可能であるという厚生労働省の通知を堀田が提示したが、ケースワーカーとケアマネージャーの理解は得られなかった。彼らは一貫して、障害者自立支援法の利用はできないと主張した。本人の医療的ニーズに応じて障害者自立支援法の利用が可能であり、現在のSの状態では気管切開もしておらず痰の吸引も行なっていないために必要ないと判断したのである。これに対してSは、「特に夜間は身体も固まって動かないし、痰を吐き出すこともできない。ナースコールさえ押すことができないときがある。」と強く訴えた。すると、ケースワーカーは「そんなときはどうしてるの?」と質問した。Sは「ずっと我慢している。息もできない。なんとか頑張って痰を飲み込むしかない。」と答えた。これを聞いたケースワーカーは「それなら大丈夫ですね。」と言い、ケアマネージャーもそれに相槌を打った。

ケアマネージャーから移行後のケアプランが提示された。Sのニーズを満たしたとされるケアプランは、介護保険のみで組まれており限度額を大幅に超過していた。そのため、八万円に上る自己負担額は、家族の援助が期待できず経済的な不安を抱えるSにとって承諾できない内容だった。

夜間介護(一日一〇時間分)について、堀田が自立生活支援組織Eから得た知見にもとづいて、「D市でも、緊急事態にナースコールを押せない状態は見守りが必要な状態だと認識されているのではないか」と言ったところ、ケースワーカーは「その程度の状態では必要ない」と答えた。そしてケアマネージャーは、「転倒は健常者でもするのだから」と言った。

夜間介護については、ケースワーカーとケアマネージャーから「事業所・ヘルパーの調整が困難である」と伝えられた。障害者自立支援法で夜間介護をケアプランに組み込むことは、引き受ける事業所そのものがないために不可能だと判断されたのである。

そこで支援者側が、すでにヘルパー候補者は集まっており、資格の獲得も予定されていること、そしてヘルパー候補者の登録先である事業所が夜間介護を引き受けてくれることを伝えた。すると、ケースワーカーの態度が一変し、「医師の意見書」があれば夜間を障害者自立支援法で賄うことも不可能ではないという回答が得られた。「審査を通すには私も説明できるものが必要なんだ」とケースワーカーは話した。ただ、空いている一〇時間の全部を埋められるかどうかについては確約を得ることはできなかった。いずれにしても、「医師の意見書」が全てということであった。入院直後に障害程度区分認定調査を受けた段階で医師の意見書は提出されているにもかかわらず、再び提出が求められたのは、障害程度に対する定型的な時間数を超える時間を引き出すためには別途審査が必要になるという理由だった。 また、ケアマネージャーには、障害者地域生活支援センターの相談支援員と連携してケアプランを作成することを提案した。障害者地域生活支援センターは、障害を持つ患者と家族、支援者を対象に、障害者の地域生活の相談に応じる相談機関である。障害者自立支援法についての相談の窓口の役割も担っている。ケアマネージャーに障害者地域生活支援センターへの相談を勧めたが、ケアマネージャーからは具体的な回答は得られなかった。

Sはここ数週間で呂律がまわりにくくなる、食事介助が必要になるなど症状が非常に進行しているにもかかわらず、それはまったくケアプランに反映されていなかった。支援者にとっての課題は、S本人は一日も早く退院したいが、現在の身体の状態に合わせた在宅独居生活に見合う介護支給時間やケアプランの作成、学生のヘルパー候補者のスキルアップや資格取得が間に合うかどうかだった。

交渉後にSの病室に主治医が様子を見に来たので、医師の意見書が必要なので書いてほしいとSが依頼した。意見書については、入院先の病院の医師かもともとの主治医であるデイケアの医師が書くことが考えられた。しかし、入院先の医師は入院してから二回ほどしか病室に様子を見に来ていないので、Sの状態を把握しているのか疑問だった。また主治医であるデイケアの医師は、そもそも入院中の状態を把握することが難しい状況にある。Sの身体の状態を一番よく理解しているのは、リハビリを担当している作業療法士であるが、どちらかの医師が書くことになった。

* この話し合いは双方にとって、すべての参加者にとって、きわめて厳しい、消耗するものだった。ただ、それは結局、Sと支援者たちが必要とするものを行政側が用意できないことに要因があるようだ。支援者側が用意できることを示したとき、対応は一変した。そしてそれ以降、事態は、Sと支援者たちが示した方向に向かって動くことになる。しかしそれも、やはり、こちら側が具体的に示すことができなければ、あるいは示さなければ、話し合いは平行線のままで、Sは不十分な態勢のままの在宅生活に送り込まれることになっただろう。

■注

★01 介護保険では、要介護度状態によって利用できる介護サービスと介護保険から給付される利用限度額が決められている。利用限度額は地域によって多少異なる場合があるが、利用者負担は原則としてサービス費用の一割と決められている。利用限度額の超過分は、利用者が全額を自己負担しなければならない。Sの場合は、要介護度が「五」と認定されていたため、月に約三七六〇〇〇円分の介護サービスが受けられることになっていた。つまりケアマネージャーが作成した新しいプランでは、約三七六〇〇〇円分を超過したために、障害者自立支援法を併用した対応が必要とのことだった。

★02 障害者であれば、四〇歳以上六五歳未満であっても六五歳以上であっても、医療保険加入者は、原則として介護保険の被保険者となる。介護保険の被保険者である六五歳以上の障害者が要支援、あるいは要介護状態となった場合は、要介護認定を受け、介護保険の規定による保険給付を受けることができる。また、SのようなALS患者は六五歳未満であっても、特定疾病で第二号被保険者に該当するため、介護保険を利用することができる。その際の介護保険と障害者自立支援法の適用関係は、介護保険が障害者自立支援に優先される。そのため、介護保険を優先的に利用して介護サービスを使い切らなければ、障害者自立支援法での介護サービスを受けることができない。

しかしこれについては強い批判がなされ、本文に紹介した通達が出された。以下のように記されている。

「サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。 したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。」

★03 http://plaza.rakuten.co.jp/wakuraba/diary/200806100000/ (二〇〇八年一二月一〇日確認)

(3)――二〇〇八年七月

山本 晋輔

■はじめに/経緯

二〇〇七年六月二二日、筆者は西田・堀田・長谷川とともに入院中のA病院にSを訪れる。その直前の六月十日に、立命館大学の国際シンポジウムの一環として、K氏宅に立岩をはじめとして大学院生・研究者が集まった折に、Sのことは西田から聞いていた。またこのときに、川口からはアクションリサーチへの参加を打診されていた。その背景には、二〇〇七年度にK氏の在宅独居生活支援に、居住空間デザインと建築の実施側面から、筆者自身が中心的に関与していたという経緯があった。

筆者は、修士課程(二〇〇六~七年度)で建築計画学を専攻していた。そのとき所属していた研究室で、三年余り入院生活を強いられていたALSのK氏の支援に協力し、K氏の住まい探しとその改修工事の設計・施工に取り組んだ。筆者もその企画当初から関わり、その場を一つの調査地として展開された居住環境や介護・医療等の制度・実際をめぐる調査研究に参加し、各地のALSの人を訪問した(その報告として山本・森田・阪田・高木[2008]、中院・野谷・森田・阪田・高木[2008])。その後、筆者は二〇〇八年四月に立命館大学大学院博士課程に進んだ。それ以前に、二〇〇七年度のK氏の生活空間の設計改装工事を行ったメンバーを含めて、支援者や研究者で構成されるメーリングリストが開設されており、堀田とは既知であった。

二〇〇八年六月八日に、K氏の支援者グループと大学関係者の入るメーリングリストに、Sを訪問した川口から、IT支援を呼びかけるメールが流された。筆者はさっそく堀田に連絡を取り、Sには症状の進行に合わせてスイッチの改良が必要であること、会話が可能であるためニーズが拾いやすいと思われること、そして住空間的な面での支援も考えているという理由で、Sの支援にかかわりたいという意向を伝えた。堀田もまた、3月以降にメーリングリストに西田が流す報告でSのことは気になってはいたが、きっかけが見出せずにおり、この機会にSの支援にかかわろうと思いはじめる。そして、その六月一〇日に、筆者は堀田・長谷川とともに立命館大学のシンポジウム企画の一環としてK氏の自宅で催された交流会に参加し、その場で西田からあらためて具体的な話を聞くことができ、Sの支援に参加することになった。

支援をしながらの人も含め、院生たちはこの間、K氏とSの在宅移行を巡る研究をし、その成果を学会報告などで報告してきた★01。本稿はその一部であるとともに、それらの報告ではごく簡単にしか紹介することのできなかったこの間の経緯の詳細を記述し、そして記録しようとするものである。筆者と長谷川はSの入院後期にほぼ毎日病棟を訪れ、Sの入院生活に密着して退院移行を支援しつつ記録をとった。なお、長谷川・山本が報告するのは、特定非営利活動法人ALS/MNDサポートセンターさくら会が厚生労働省より受託した平成二〇年(二〇〇八年)度障害者保健福祉推進事業「重度障害者等包括支援を利用した持続可能なALS在宅療養生活支援モデルの実証的研究」の支援を得て行ったアクションリサーチの成果の一部である。当委託研究事業の2年目にあたる本年の調査研究では、在宅療養中または病院から在宅療養へ移行予定のALS療養者の在宅生活を可能とする重度障害者等包括支援サービスの利用について、二〇〇七年度に実施した調査研究で明らかとなった課題を踏まえて、利用可能なプランを示し、また実施可能性があるモデルを全国から選定し、そのモデルプランを実施して実現可能性や実施条件(現行制度内で可能な連携、必要コスト、看護介護技術、家族のケア、その他)をさらに探ることを目的として行われた。

★02

本稿は、Sに対する支援がこの研究事業に組み込まれて、在宅療養生活体制の再構築に向けて事態が展開し始めるまでの経緯を描く。

■本稿の対象期間

Sをめぐる同年二月からの経緯については西田論文に書かれている。筆者がSに初めて会った六月二二日から三〇日に起こったことは長谷川論文に記されている。本稿もまた、筆者と長谷川がとった記録を用いて、七月一日から、A病院を退院した同月一三日の間に起こったことを文章化したものである。その後に理解されたことは、*を先頭につけて記述する。

■病院とのうまくいかない関係

七月二日(水)

午前中にケアマネージャーがSのところに来て、障害者自立支援法を併用した形でケアプランを見直してくれると言ってくれた。自己負担になっていた超過分と夜間の部分を、障害者自立支援法で埋めるようなプランを作る方向で考えていて、退院と同時に生活保護に移行するように手続きを進めるということだった。また「至急、支援者から連絡がほしいとケアマネージャーが言っていた」と、Sから長谷川・山本・堀田が報告を受けた。

この日の夕食時に、食事介助を行なっていると病棟看護師から注意を受けた。これまでにもSが自力での食事に疲れたときには、支援者が食事介助を行なっていた。この時点では、そのように家族のいないSを支援者が介助することを看護師らはとくに問題視する様子もなく、むしろ支援者に対して「ご苦労さま」と労いの言葉をかけるなど歓迎するような態度を見せていた。この日はフォークにご飯をさしても途中で落としてしまい口元まで運べなくなってしまったのである。ところが、病棟看護師に「あなたたちは何をしているのですか」と問い詰められた。その看護師によると、Sの日常生活動作(ADL)を評価記録するために本人がどこまで自力でできるのかを見極める必要があり、ボランティアだとしても介入されるのは評価の妨げになるとのことだった。

だが、このときSはフォークをもつ手の力のコントロールができず、フォークの歯を一部折ってしまっていた。折れた先は皿に入ったままだった。それを見て介助をはじめたのだった。そこで、堀田が介助を始めた理由を、「フォークを折ってしまって危なかったから」と説明したが、看護師はフォークが折れたことを知らなかった。

夕食後、病棟の看護師長とS、支援者との間で話し合いの場が設けられた。このときSは、入院中に症状が進行し腕も上がらなくなったため、介助がなければ食事を満足に食べることはできないと訴えた。師長は、看護師が認識している状態とSの主張する介助の必要な状態との間にギャップがあり、看護師が「できるはずなのに」と思っているためではないかと説明した。そこで師長は、明日の朝に会議を開き、その場で病棟看護師にそのギャップを埋めるように指示するとのことだった。

夕食時の看護師の対応は、意見書を求められた医師が、看護師に入院生活の様子を観察するように指示したためではないかと考えられた。同時に、看護師からは、ケアマネージャーに確認すると何度も言われていたので、ケアマネージャーが依頼した可能性も考えられた。いずれにしても、看護師の態度が支援者を忌避するように変化した理由はSや支援者には不明で、これまでまったく注意を受けることなく支援者が行なっていた食事介助については、このときから看護師が行うこととなった。看護師とSの主張に齟齬が生じた一方で、同室の患者からSと支援者らは次のように注意を受けた。「看護師とうまくやってくれ。私たちにも迷惑がかかる。僕らもまたなんかあったらこの病院に入ることになる。あなたもどんどん身体が動かなくなるんだろう。ここにいる間はここのやり方に従ってうまくやった方がいい。郷に入れば郷に従えというだろう。あんな態度をしたらあかん。ここにはここのやり方がある。わたしたちはここにいてお世話になっている以上、ここのルールに従わなあかん。みんな誰も病気になりたくてなっているわけじゃないんやから、我慢しなあかん。みんないろいろ思っているけど、我慢しているんやから。」

*後でSは次のように言った。

「あの患者さんもALSや。あの患者はまだ動けるからいい。動けるうちは看護師に文句は言わへんねん。僕も最初はそうやった。でも動けなくなって介助が必要なときになってはじめて僕のような状況にぶちあたるということがわかる。」

Sの場合、Sと支援者たちとの関係が、看護師との間の関係の悪化に影響したことはたしかである。そして、この時から始まった関係の悪化はSの退院まで続いた。その要因として考えられることを本稿でいくつか記し、堀田論文でそれらを詳細に考察する。

ただ、同室の患者の発言が示しているように、おそらく他の患者との「バランス」という要因はやはり大きかったのだろう。支援者側としても、Sとの関わり方について戸惑いを感じ始めていた。Sが依存的になっているという看護師の評価を完全に否定できる自信をもてないでいたからである。看護師もまた、厳しい勤務体制での労働を強いられていることも事実である。たとえば、約二〇名の患者の食事を看護師一人で見守っている。看護師一人がみなの食事を見守っているため、個々に対応できない。そのような中で支援者がSに対して積極的に関わったことで、病棟看護師だけでなく、他の患者との関係も悪化したことが考えられる。

七月三日(木)

長谷川と山本は夕食時にSを訪ねた。

病室に行くと、ちょうど看護師がSを車椅子に移乗させているところだった。移乗が終わると、看護師は「がんばって食堂まで来てね」と言ってSの病室を後にした。支援者はいつも食堂まで車椅子を押していたが、昨日の一件があり、今回はそれができる雰囲気ではなかった。

食堂へ向かっている途中に、支援者は別の看護師から様々な質問を受けた。支援者がどういう立場なのか、ケアマネージャーは支援者の存在を知っているのか、ケアプランとは関係があるのか。しかし、支援者のことについては、すでにSから病棟の看護師長に、自分に必要な支援を家族の代わりにしてもらっている人たちであると説明していた。看護師間では承諾されているはずであったが、連絡を受けていない看護師もいたようである。

この日の夕食時にも、看護師が食事介助をすることはなかった。Sが自力で食事をしているところを見ている様子もなく、ご飯を膝の上にこぼしたことにも気付かなかった。Sはおかずに一切手をつけることなく、ご飯を半分食べただけで夕食を終えてしまった。Sは、朝食も昼食も看護師の食事介助はなかったと話していた。

夕食を終えた後、西田が病院を訪ねて病棟看護師と話をした。このとき、看護師から西田に伝えられたことは以下である。

①支援者が何者で何を目的にしているのか病院は聞いてない。

②病棟の患者から、Sに対して支援者が食事介助や身の回りの世話をしていることについて羨ましく思っており、自分達にはそういった支援者がいないことについて苦情がきている。

③本人が支援者に依存的になっている。支援者が不在の時は、自分で食事や間食・タバコなどを吸っている。車椅子も自分の足で進めている。Sは自力でできるのに都合のいい時だけできないことを主張する。食事も含めて、できることを自分でするのはリハビリでもある。家族が介助することは認められるが、支援者が食事介助しているときに食べ物を喉に詰めたり、車椅子操作で事故でも起きたら誰が責任をとるのか。入院している以上、そういった責任は病院が問われるので控えて欲しい。

④ケアマネージャーとどこまでこの支援を共有しているのか。勝手な行動をしているのではないのか。

こうした看護師の問いに西田は以下のように答えた。

①在宅生活移行に向けて、家族がいないSが入院中であるためにできないことを代行している。同時に、パソコンを使用したコミュニケーションの訓練も大学構内でするつもりである。ただし、Sは体調に日内変動があり、外出できない時がある。また、病院側で介助してもらっている様子が見られなかったので見かねてSの介助を行っていた。

②食事介助や入院中の生活ニーズは、本来医療者がすることであり、それが他の患者に対しても満たされていない。そういった苦情は同時に医療者側のものとしても受け取れるのではないか。

③体調によって一日の間でも、できたりできなかったりすることがある。Sは自分の足で車椅子を進めることはできるが、リハビリを担当している作業療法士によると、その状況は今のSにとっては疲れさせるだけだろうと評価をしていた。S本人が依存的になって「できない」と言うと病棟スタッフが主張するのであれば、そこはリハビリ担当の作業療法士に確認するべきである。また、家族なら認められる介護を他人がすると、何かあった場合に病院側の責任になるのであれば、支援者はそこから手を引く。

④ケアマネージャーとは先日のカンファレンスで今後の生活・支援体制について伝えている。現在は支援者が一部でSの窓口になっている。

上記のほか、障害者自立支援法を併用したプランを立てるには「医師の意見書」が必要であると西田は伝えた。

看護師は、病棟に出入りする支援者の人数は二名までにしてほしいこと、医師の意見書については指定の様式があるのかが不明であるため、確認して医師と直接話し合ってほしいことの二点を要求した。

■退院の日取りを巡って

七月四日(金)

二日にS氏から伝言を受けていたため堀田はケアマネージャーに連絡を取った。その際、次の五点を伝えられた。

①A病院から、早急に在宅生活の準備を整え、一五日を目途に退院できるように求められている。また、Sも退院を強く要求しており、できればその期間までに支援体制を整えたい。

②福祉事務所は、医師の意見書さえあれば、審査会にかけなくともすぐに時間数は出せると言っている。医師の意見書を速やかに提出してほしい。

③来週中に、本人と訪問看護、介護保険事業者、夜間対応の事業者で、カンファレンスをもちたい。病院内で開くことは難しいので、ケアマネージャーが所属する事務所で行う。緊急事態の対応を含めて話し合う。

④退院後は生活保護を考えている。八月までは現在のケアプランを使うことになるかもしれないが、在宅移行後にはできるだけ早く生活保護に切り替えるつもりである。

⑤本日、以上についてSに相談するために病室を訪ねる。

ケアマネージャーがSを訪問する時間帯に合わせて、学生アルバイトのヘルパー登録を引き受けるA事業所の代表者がSを訪問した。このときの話し合いに参加したのはS、ケアマネージャー、A事業所の代表者、支援者(堀田・長谷川・山本)の六名だった。

この話し合いで、在宅生活に向けて確認したことは以下の三点だった。

①七月一四日の退院を目標にして、それまでに在宅移行が可能な体制を整えること

②「緊急体制」として一、二ヶ月の間は時間数を出して対応が可能であること

③ケアプランで障害者自立支援法の利用が必要な箇所はA事業所が引き受け、Sは、これを口頭で承諾したこと★03。

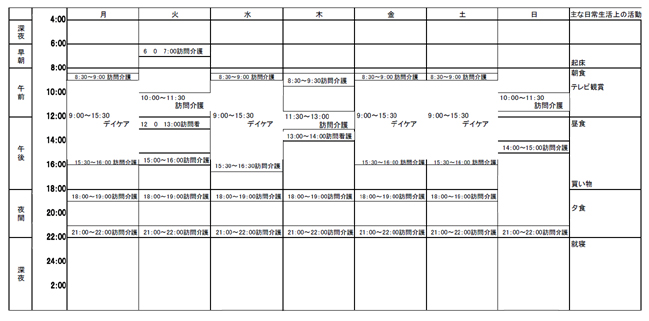

①の突然に退院日が決定したことについては、病院側の説明によると、Sのベッドに次の予約がすでにあること、また支援者のいるSが早期の退院を希望したことだとしていた。しかし、在宅生活の基盤となるケアプランはS本人のニーズを満たしたものには未だになっていなかった。この時点でのケアプランは障害者自立支援法で支給される時間数が不明であったため、以下に示すように前回の六月三〇日の話し合いで示されたケアプランのままであった。

※画像をクリックすると、拡大画像がご覧になれます

②で述べたこの期間は「医師の意見書」に基づいて暫定的に福祉事務所で対応し、改めて時間数を再申請するとのことであった。しかし、現時点では、どれだけの時間数が獲得できるのかは不明である。また、入院先の主治医が「夜間の見守りが必要」という旨を記載した意見書を書き、ケアマネージャーはこれをすでに福祉事務所に提出していた。

③については、登録予定であるヘルパー候補者の学生に資格を取得させなければならなかった。障害者自立支援法の枠でヘルパーとして入るためには、重度訪問介護従業者養成講座を受講しなければならない★04。重度訪問養成講座は、七月二〇・二一日に予定されていたため、Sの退院には間に合わない。二一日までは、看護師の資格を持つ西田と重度訪問介護従事者の資格を持つ堀田、そしてヘルパー二級の資格を持つ学生の一名で介助にあたり、足りないところはA事業所からヘルパーを派遣してもらって乗り切っていくことになった。

*このとき、支援者は、K氏の支援者から、現段階での退院はあまりに早急すぎるというアドバイスを受けており、実際の支援体制が構築されていない段階で退院期日が早まりつつあることに大きな不安を抱いていた。ところが、在宅生活支援体制を整えるための調整のために、病院を支援者が訪れる機会が増えれば増えるほど、病院スタッフとの緊張が高まり、Sの退院希望をさらに強める、という悪循環が存在していた。支援者はSに対して、我慢して退院をもう少し待って欲しいとは言い出せず、しかし病院の指示に従って訪問を控えるわけにもいかない、という袋小路に行き当たっていた。

支援者の間にも揺れがあった。Sの要望を最優先する立場をとるならば、できるかぎり早く退院してもらうために、周囲はできる限り支援を行うべきだということになる。だが、退院後の夜間の見守りを行う人が実際に足りていない現状では、誰かが集中的に空白時間を補う必要が出てくる。しかし、誰がそれをするのか。A事業所と西田は退院後の夜間体制を整えるための調整を頻繁に行ったが、退院直後の一~二週間は、西田は、昼にデイケア勤務とSの夜間見守りを往復するという過酷な生活を週に何度も強いられることになる。

学生にはこの時点では未だ資格がなく、事業所に登録して保障サービス時間を埋めることはできなかったからであり、そもそも、実際の介助を担ってくれる人が少なかったからである。この人手不足の問題は、このあともずっと続くことになる。

七月八日(火)

ケアマネージャーが所属する事業所でカンファレンスが行われた。この施設と病院のあいだのSの送迎は、自立支援法の移動介護を利用できないため、山本と長谷川が行なった。

カンファレンス参加者は、S、ケアマネージャー、デイケアの相談員と看護師、福祉事務所ケースワーカー、保健師、訪問看護師、介護保険対応のヘルパー派遣事業所(二箇所)から各一名、福祉器具業者、介護タクシー業者、学生ヘルパー登録先で夜間を障害者自立支援法で対応するA事業所から二名、そして支援者(西田・山本・長谷川)の合計十六名であった。入院先の病院スタッフの参加はなかった。主に二つについて話し合われた。

①病院から七月一〇日または一一日に退院を迫られていることについて

②障害者自立支援法の利用について

①については、ケアマネージャーによると、この日に病棟主任から次のような連絡があった。一四日より今のSがいる病室は女性用の部屋となるため、男性患者は早急に退院してほしいと強い要請があったとのことだった。カンファレンス参加者は、Sの退院日を一四日と認識していたため、驚いた。準備が明日の一日しかなく、また一四日に合わせてそれぞれの事業所は調整を図っていたので急には対応できない。一方でSの退院希望が強いことが告げられたが、Sは次のように述べた。

「看護師が急に言ってきた話。準備がちゃんとできるようならいつでも退院してもいい。人員がちょっと心配。僕の気持ちを分かってくれる人を集めだして、立ち上げた段階だから心配は心配。訪問看護とかこれまでのヘルパーは継続しつつ、できないところをボランティアにやってもらいたい。バタバタしている状況のなかでの話で、僕の予想と違う形で動き出した。」

カンファレンスの参加者の間でもできるだけ整った形での退院が望ましいという意見が強かった。そのため、ケアマネージャーが退院日を延長してもらえるよう病院に交渉することになった。

②の障害者自立支援法の利用については、福祉事務所からその支給時間数が未だに示されない状況にあった。福祉事務所のケースワーカーは以下のように説明した。

「具体的に事業所が決まり時間数がとれた。月に八三時間だったらD市でもすぐにできる。だけど、それ以上はD市の認定審査会にかける必要がある。時間数の決定がおりるまでの二ヶ月くらいはとりあえず暫定的に決めて、在宅生活を始めてもらう。その際、介護保険の点数を使うことは大前提。それでも足りない場合、障害者の制度で上積みする。これはその人にあわせて実態と制度が落ち着くところで出発するしかない。D市では月に三二時間までは外出支援が認められている。これは、Sさんの実際のところで考えてもらう。夜間の見守りについては、気管切開しているとか、人工呼吸器を装着しているとか、発作が頻繁に起こるなどが前提となっている。それが見られない場合、夜間の状態が記載された医師の意見書が必要になる。」

これに対して、障害者自立支援法の枠で夜間の介助を引き受けてくれるA事業所は次のように答えた。

「うちのヘルパーは昼でも夜でも入ることができる。学生が資格を取るまでの二、三ヶ月はうちのヘルパーでいける。公的に支給されない時間帯はボランティアで入る。できれば、障害者自立支援法の重度訪問介護枠を五〇%加算がつく夜の二三時から朝の九時までやらせてほしい。できれば介護保険も入れてほしい。」

このカンファレンスで提示されたケアプランで問題になったのは、重度訪問介護の時間数がまだ二四時間を埋めるに至っていないこと、そして、夜中の二二時半から二四時までが空白になっていたことだった。この時点で提示されていたケアプランを示す。

二〇〇八年七月八日 ケアプラン

※画像をクリックすると、拡大画像がご覧になれます

また、福祉事務所のケースワーカーは、同じ事業所が障害者自立支援法の重度訪問介護と介護保険の訪問介護を受け持つことは、懸案事項になると答えた。しかしA事業所は、一つの同じ事業所が介護保険と重度訪問介護を同じ事業所が担うのは当然許されるはずであると主張した。福祉事務所から支給時間数が示されていないこともあり、ケアマネージャーがケアプランを修正する方向で話がまとめられた。どこまでA事業所の要望が反映されるかは不明であった。

これらのほかにも医療的ケアやSの自宅を訪ねて住環境整備をする必要性についても話し合われた。緊急時に備えて、訪問看護師は仕事場で余った吸引器をSに提供することになった。また、住環境整備についてはその日に集まったメンバーで参加できる人が明日の夕方にSの自宅を訪ねるということになった。ケアプランが立っていない状況では、それぞれの事業所が担う具体的な仕事のすみわけはできなかった。緊急連絡先の確認などを行い、カンファレンスは終了した。

カンファレンスに参加した支援者たちはその後、ヘルパー候補者の学生ら、立岩(教員)、川口と、今後のS支援について話し合いをした。主に、Sの退院後の在宅生活を支えることになるヘルパー候補者の学生らの態勢について、四つのことが話し合われた。

①時給について

②勤務シフトについて

③在宅生活移行後のSの介助内容について

④A事業所、支援者、学生アルバイト同士の連絡網について

①はじめリサーチの謝金から一五〇〇円という条件で募集をしていたが、ヘルパーの登録先となるA事業所との関係があったので、もう一度考え直して提示するということになった。医療的ケアの必要がないSの夜間の見守りだけで、一五〇〇円ではあまりにも高すぎるということだった。A事業所はプロのヘルパーを養成し切り盛りする立場として、研修中の学生に千円を超える時給を払うことには反対した。

②西田・山本・長谷川で学生アルバイトの勤務シフトを作成することになった。「一ヶ月前には来月のシフトを作成しないと在宅生活が成り立たない」という川口のアドバイスを受けて、学生アルバイトは一ヶ月前には山本、長谷川に予定を知らせることになった。そして、山本らが学生アルバイトの勤務可能な日程を取りまとめ、西田とA事業所の代表者でSの夜間介護にあたる介助者の具体的な調整を行うこととなった。

③西田から学生アルバイトの介助内容が告げられた。学生アルバイトには、主として夜間の見守りとトイレ介助をしてほしいとのことだった。しかし、現在のSが在宅生活に移行したとき、夜間帯にどのような介助が必要になるかは具体的にわからないこと、学生アルバイトにSの基本的な介助と緊急時の対処法を教える必要があることから、重度訪問介護養成講座とは別にSのパーソナルアシスタントとして育成するための研修期間を設けることになった。その研修期間中は、西田やA事業所のヘルパーが学生アルバイトとともに入ることになった。

④山本がメーリングリストを作成し、これを連絡網として利用することになった。A事業所の代表者、西田を含む支援者、学生アルバイトを登録し、各々がメーリングリスト上でSの在宅生活に関わることを報告することで、情報を共有できる。また、互いに面識のない学生アルバイト同士でも連絡が取りやすくなり、予定されていた勤務シフトに入れなくなった場合などは、学生間で連絡を取り合い、代わりのものを見つけて対応することになった。そのほか、Sの在宅生活の様子や身体の状態を常に確認し、必要があれば支援者が関係諸機関との調整などの対応ができる体制を構築することも目的の一つであった。

またこの場では、Sの経済的な状況から生活保護制度の利用についても話し合われた。生活保護には「他人介護加算」という制度がある。この制度は生活保護上の在宅介護に関する唯一の給付制度である。生活扶助であるため、介護扶助のような現物支給ではなく、一定の要件を満たす場合に介護人をつけるために必要な費用を給付する制度である(尾藤他[2000])。つまり、在宅生活を送る利用者に限り、行政機関から支給されたお金をもとに介助者を雇用することができる。しかし、現在の年金給付を放棄し、生活保護を受給することができるのかは不明であった。

*実際は年金給付を放棄することはできず、Sが抱える借金は個人的な事情であるほか、現在も十分な収入があるとして生活保護の対象にはならなかった。ただ、この時点は、収入の総額が正確には把握されておらず、また現在の支給がずっと続のかどうかも明らかでなかった。そのためにこの時点では、生活保護を利用した場合の検討も行っておく必要があった。

七月一〇日(木)

この日は長谷川も山本も病院には寄らず、直接Sの自宅に向かった。だが家の前で待っていても誰も来なかった。しばらく経って、長谷川にA事業所の代表者から電話があった。退院予定日のことで西田が病棟師長と話をしているから、到着が遅くなるとのことだった。長谷川と山本は病院に向かうことにし、到着すると、西田から退院が七月一三日に決定したことを知らされた。

七月八日のカンファレンス後に、西田とケアマネージャーが病棟師長に退院日を延長するように交渉をして七月一三日までの延長なら認めるという回答を得ていた。A事業所は、退院が早くともSの希望であるならば対応するとのことであった。

Sの退院日が決まったことを報告されると同時に、ケアマネージャーから新しいケアプランが提示されたことをA事業所の代表者から知らされた。Sもそれを確認したいとのことで、ケアマネージャーが所属する事業所を訪ねることになった。

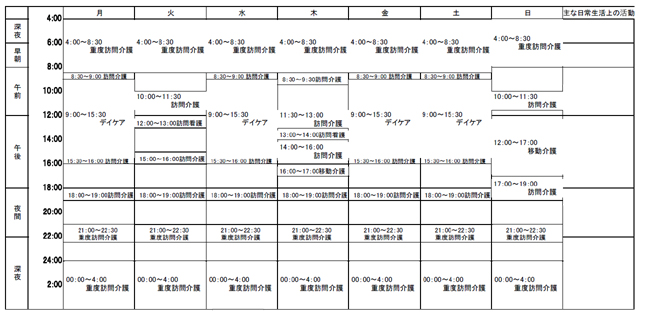

ケアマネージャーから提示されたケアプランは二種類あった。

主な共通点は次のとおりであった。①週四日はデイケアに通所し、送迎のための前後三〇分と、夕食時の一時間を介護保険の訪問介護で対応していたこと、②またデイケアがない日は、夕食時の一時間に加えて、昼間に約三時間半の訪問介護が組み込まれていたこと、③週二日、昼に訪問看護が入っていること、④毎日の深夜帯は障害者自立支援法の重度訪問介護で対応していることの4点である。

このケアプランを基本形として、プランAでは二一時から二二時までの一時間を介護保険の訪問介護で対応するというものであり、プランBではその時間を障害者自立支援法の重度訪問介護で対応するというものであった。月当たりに換算すると、プランAでは障害者自立支援法の重度訪問介護分が月三〇〇時間となり、プランBでは月三三〇時間ということになる。しかしこの時点では、まだ障害者自立支援法の重度訪問介護の時間数が決定されていなかったので、福祉事務所がどう判断するのかはわからなかった。ここで提示されたケアプランA・Bは次のようになっている。

※画像をクリックすると、拡大画像がご覧になれます

二〇〇八年七月一〇日 ケアプランB

※画像をクリックすると、拡大画像がご覧になれます

ケアプランの確認をしたあと、Sの自宅に向かった。そこで堀田も合流して、Sと西田・長谷川・山本、A事業所の代表者とヘルパー二名で部屋の片付けを始めた。しかし、時間のない中でSの病状に合わせた整備をどのように行えばよいのか分からなかった。結局、ヘルパーが仕事をしやすいように、キッチンに積み上げられていたエンシュア(総合栄養剤)を洗面所の隣室に移動しただけで終わった。

自宅で束の間の食事を楽しんだあと、西田・山本・長谷川でSを車に移乗させ病院まで送った。病院に到着し、西田は病棟看護師にSが帰ったことを伝え、食後の服薬について報告した。長谷川は車椅子を押して、山本と一緒にSを病室に送り届けた。

■退院の準備と退院

七月一一日(金)

この日、福祉事務所のケースワーカーから電話で、障害者自立支援法の重度訪問介護の時間数が七月一〇日付けで決定したことが伝えられた。Sは、毎月三一〇時間(夜間介護一日一〇時間)+移動介護三二時間(例えば日曜の日中五~八時間が四~五回)+緊急対応一〇時間=合計三五二時間うち移動中加算時間三二時間が認められた。

現在、ケアマネージャーより提案されている二つのケアプランについて、ケースワーカーは次のように言った。「障害福祉サービスのことしか自分はわからないから、ケアマネージャーが各事業所と協議して決めることになるだろう。また、重度訪問介護が二二時から朝まで続いても問題ない。」 しかし、今日はケアマネージャーが休暇のため確認が取れず、結局ケアプランがどのような形で落ち着くのか不明なまま、支援者らは手探りでSの在宅生活移行の準備を整えるしかなかった。

七月一二日(土)

退院前日のこの日は、Sと支援者(西田・長谷川・山本)とA事業所の代表者そしてA事業所のヘルパー三名で、再びSの地域生活移行に向けて住環境を整備する予定だった。

昼過ぎに山本と長谷川がSを病院まで迎えに行った。長谷川が外出届けを代筆し、看護師に渡した。長谷川と山本は看護師より夕食時の薬を受け取った。

タクシーを利用して自宅に向かった。長谷川はSの隣に座り、身体を支えていた。山本は助手席に座り、運転手にSの自宅まで案内した。このときSも同様に道案内をするのだが、呂律がまわらないため、慣れていなければ聞き取りにくい。Sの自宅近くで降ろしてもらった。支払いは、Sに確認しながら山本が代わりに行なった。Sはタクシーチケットを支給されているが、初乗り運賃分しか使用できず、超過分は支払う必要がある。タクシーを利用した頻繁な外出はお金がかかってしまう。

家の前に到着すると、Sに確認しながら鞄から鍵を取り出した。玄関を開けると、段差解消機にSを移乗させ、靴を脱がせる。そして段差解消機を操作し、Sを玄関に上げると、今度はベッドまで歩行介助をする。こうしてはじめてSは家の中に入ることができる。

しばらくしてA事業所の代表者とヘルパー三名がやってきた。A事業所は、ダイニングテーブルと、夜間の見守りをするヘルパーのために布団を買ってきた。一三日の退院についても、他の事業所は一四日からサービスが開始されるため、自宅に帰ってきた日には介護する事業所がない。そのため、A事業所は、退院日の丸一日と、ケアプラン上の空白の時間帯はボランティアで介護にあたると申し出た。 その後、西田もSの自宅を訪問すると、みなで住環境整備を開始した。主な目的は二つあった。

①室内における車椅子の動線確保

②ヘルパーのためのスペース確保

①Sは家の中でも車椅子を使った生活になることが考えられたので、部屋を片付け、床に這ったコード類をテープで固定するなどして、車椅子でスムーズに家の中を行き来できるようにした。また、このとき支援者から転倒の危険性を指摘されつつも、S本人は歩行介助を受けながらトイレで排泄することを希望していた。

②夜間における長時間の見守り介護に伴って必要となった。Sのベッドが置かれた和室の隣に、四畳半の部屋がある。この部屋からはSの様子が確認できるため、夜間に入るヘルパーの待機場所として使うことになった。その室内は、段ボール箱に詰められた荷物やDVD、ビデオなどが密集して積み上げられていたため、一部を洗面所の隣に移動させた。Sによると、以前住んでいたマンションから引越しした直後に入院となり、その際に運び込まれた荷物がそのままに置いてあるとのことだった。Sは自分で荷物を片付けることもできず、また家族がいないために片付ける人もいなかった。

また、Sの生活場所となる部屋とヘルパーの待機する部屋との間にあったふすまを外した。ふすまを外した理由は①②以外に、冷房の風通しをよくするためだった。Sの自宅には冷房が一つしかなく、ヘルパーの待機部屋に設置されていた。以上の作業のほか部屋の掃除などがあり、約三時間かけてこれらを行なった。

自力で身体を動かせないSはベッドに座ったまま、どの荷物をどこに移動させるのかを支援者に口頭で指示していた。上述したように、家族のいないSのような立場ではボランタリーな支援者がいなければ住環境整備をすることができない。しかし、その一方でALSは進行性の病であり、今後もSの状態に合わせた住環境整備を行う必要性が生じることが考えられる。

病院に戻ると、長谷川は病室までSを送り届け、西田は病棟看護師にSが帰ってきたことと食後の服薬について報告した。

七月一三日(日)

Sの退院日。支援者にとっては、在宅生活を支える体制が整っていないままの退院という思いであったが、Sはやっと家に帰れるこの日を心待ちにしていたことだろう。午前一一時にSの自宅でケアマネージャーらと打ち合わせがあったため、午前一〇時には病院を出る予定だった。長谷川と山本は午前九時に病院に到着した。

退院準備の主な内容は、Sの荷物をまとめること、またSを自宅にまで送り届けることである。

Sの持ち物はタオルや着替え類、貴重品のほかに、病気に関する本や行政の書類が綴じられたファイルがいくつかある程度だった。これらの荷物をSの鞄と紙袋に詰める作業は、山本と長谷川が代わりに行なった。しかし、いざ詰め始めると荷物が入りきらなかったため、Sから売店で紙袋を買ってくるように頼まれた。長谷川と山本は、Sに確認して、鞄から取り出した財布を預かり、売店へ紙袋を買いにはしった。

荷物をまとめ終わると、Sは同じ病棟の患者に挨拶をしてまわり、最後にスタッフのステーションを訪ね、病棟看護師に挨拶をした。山本と長谷川は病棟看護師から看護サマリーと薬を受け取った。そして退院の手続きをするために正面玄関の受付に向かった。受付にはA事業所のヘルパーが待機していた。これから夜の二二時までボランティアで入ってくれるとのことだった。受付でSは手続きをすませ、正式に退院となった。

じつはこの時点では、ケアプランは未決定のままだった。この日、午前一一時から訪問介護に入る事業所とケアマネージャーがSの家に集まり、プランを見直すことになっていた。最終的にケアプランが決定したのは翌七月一四日になってからである。

*長谷川論文から本稿で記述した六月二二日から七月一三日までの期間は、退院移行に向けてもっとも集中的に支援が行われた時期である。この間、とくに西田・長谷川・山本は、諸機関との調整・連携に文字通り奔走した。

しかし、病院側の要求による退院期日の短縮により、十分に体制が整った状態で退院できたわけではなかった。この間、誰が退院後の生活を支えるのか、空白になっているシフトを埋めるためにヘルパーとして入る意向があるのか、という問いが支援者には突き付けられていた。結局、西田が多くの負担を負い、またA事業所のスタッフが長時間の勤務に入ることで、退院直後の生活は半ば強引に始まった。また一四日にプランが決定したとはいえ、その後も事業者とケアマネージャー、事業者間での調整が続けられることになる。こうした退院直後の様々な動きを含めて、その後の独居生活については、あらためて別途報告する。

■注

★01 堀田・北村・渡邉・山本・堀川・中院・小林・定行・高橋・阪田・川口・橋本[2008]、堀田・渡邉・仲口・長谷川・山本・北村[2008]、仲口[2008]、仲口・長谷川・山本・北村・堀田[2008]、西田[2008]、西田・堀田[2008]、山本・仲口・長谷川・北村・堀田[2008]、長谷川・堀田[2009]、長谷川 ・西田・堀田[2008]、長谷川・竹林・西田・山本・堀田・川口[2008]、長谷川・山本・堀田・北村・仲口[2008]。

★02 D市内におけるアクションリサーチには国庫補助協議額五一〇万円のうち一三〇万円を計上し、立命館大学大学院先端総合学術研究科教授の立岩真也による指導とさくら会の川口の助言のもとに、当研究科の院生により独居ALS男性患者Sに対する長期の参与観察として行われた。また、D市と並行して東京都と岩手県盛岡市で、それぞれ異なる環境において療養するALS療養者と家族にたいして、重度包括支援モデルプランを提示し、その実現可能性をインタビューと自治体の財政規模の比較から探った。そのリサーチも立命館大学大学院先端総合学術研究科に所属する院生とNPO法人さくら会の研究員によるものである。こちらの調査については現在進行中でもあり、結果がまとまり次第、立命館大学大学院とNPO法人さくら会で同時に公表していく予定である。

この研究事業は二〇〇七年度の研究事業を引き継ぐものであり、これにも同じ研究科の院生が参加した。この年度の研究報告書として(特定非営利活動法人)ALS/MNDサポートセンターさくら会[2008]がある。この中で院生が参加して書かれたのが堀田・北村・渡邉・山本・堀川 ・中院・小林・定行・高橋・阪田・川口・橋本[2008]。そして上記K氏の在宅移行を支援しながらの研究はこの事業の一環としてなされたものでもある。

K氏の在宅独居移行支援についての学会報告として、二〇〇八年六月の日本地域福祉学会大会では、山本・仲口・長谷川・北村・堀田[2008]、堀田・渡邉・仲口・長谷川・山本・北村[2008]、仲口・長谷川・山本・北村・堀田[2008]、長谷川・山本・堀田 ・北村・仲口[2008]、同月の日本建築学会近畿支部研究発表会では、山本・森田・阪田・高木[2008]、八月の日本難病看護学会大会では、仲口[2008]。また、Sの在宅独居移行支援についての学会報告として、八月の日本難病看護学会大会では、西田[2008]、長谷川・竹林・西田・山本・堀田・川口[2008](またこの大会のシンポジウムでの全般的状況を報告し課題を示した報告として川口[2008b])、一一月の日韓中住居問題国際会議(居住福祉学会)では長谷川・西田・堀田[2008]、西田・堀田[2008]、二〇〇九年三月の日本保健医療社会学会関西地区例会では、長谷川・堀田[2009]、西田[2009]が予定されている。

これらの研究事業は、いくつかの別の、内容において連関する厚生労働科学研究費補助金による研究を引き継ぐものであり、それらに川口らが参加してきた。その報告書として中島他[2005](その中に川口[2005])、川村他[2006](その中に川口・古和・小長谷[2006])、中島他[2007](その中に川口[2007])、川村他[2007](その中に川口・古和・安藤・堀田・杉田[2007])、川村他[2008](その中に川口・橋本・塩田・中村[2008]、川口[2008a])がある。なお、文献表は堀田執筆担当の論文の末尾にまとめて掲載する。

★03 障害者自立支援法は、障害者の自立支援を目的とした様々な障害サービスから構成されている。障害者自立支援法の障害サービスを受けるためには、障害程度区分の認定を受ける必要がある。市町村は、認定された障害程度区分を参考にして、支給されるサービスの決定を行なう。障害者自立支援法の障害サービスは、①介護給付、②訓練等給付、③地域生活支援事業の三つに大きくわけられる。①介護給付には、自宅で入浴や食事の介助を行なう居宅介護や、短期間、施設で夜間介護や食事介護などを行なう短期入所(ショートステイ)などの障害サービスがある。②訓練等給付には、就労に必要な知識および能力の向上のために訓練を行なう就労移行支援や、自立した生活ができるように身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行なう自立訓練などの障害サービスがある。③の地域生活支援事業については、各市町村に委ねられている事業であるため、それぞれの地域によって内容が異なるが、外出のための移動支援などが行われている。

今回、Sが必要とした障害サービスは、①介護給付に含まれる「重度訪問介護」であった。重度訪問介護とは、肢体不自由者であって常時介護を必要とする障害者・障害児が在宅生活を送る場合に、食事や排泄などの身体介護、食事の調理や洗濯などの家事援助、コミュニケーション支援、外出時における移動介護などを総合的に、長時間連続で提供できる介助サービスである。重度障害をもつ人の生活を全般的に、フレキシブルなニーズに応ずるには現行の制度ではもっとも使いやすいが、報酬の標準単価も一時間一六〇〇円と最も安く、事業所にとっては、重度訪問介護だけでは採算をとることはきわめて難しい。Sと支援者はこの重度訪問介護を利用して、空白である毎日の夜間部分と日曜日を補うことを希望していた。A事業所は、障害者自立支援法の重度訪問介護や医療的ケアに対応しているので、支援者が依頼したところ介護に入ってくれることを承諾し、Sも承諾した。

★04 重度訪問介護従業者養成講座は、長時間の介助を必要とする障害者に対して介助を行なう重度訪問介護従事者を育成する養成研修である。養成研修を受講し、修了すると、長時間介護を必要とする障害者の介助をすることが認められる。この資格は、障害者自立支援法施行に伴って新たに創設されたものであり、障害程度区分三以上の全身性障害者への訪問介護や移動支援などの介助に携わる際に求められる。障害者自立支援法における「重度訪問介護」で適用できる資格である。重度訪問介護従事者は、重度の障害者が自立生活を営めるように、本人の要望に応じて、入浴、排泄、食事などの介護を行なうほか、外出移動中の介護など在宅生活に必要な総合的な介護を行なうという重要な役割を担う。重度訪問養成講座の講習時間は、講義が一〇時間、実習一〇時間の合計二〇時間で構成されている。川口が理事を務めるNPO法人さくら会では、東京都の練馬区及び中野区で一・二ヶ月に一度、ALS等の人工呼吸療法が必要な障害者のために、重度訪問介護従業者養成研修講座「進化する介護」を開催している。今回は、川口がD市内のALS療養者の支援体制を考慮して、D市でもさくら会主催の重度訪問介護従業者養成研修講座「進化する介護」を開催できるように指定事業の申請をした。この講習は「進化する介護」として、第一回目は七月二〇日・二一日に行われた。

(4)課題・要因・解決方策

堀田義太郎

1, はじめに/経緯の概要

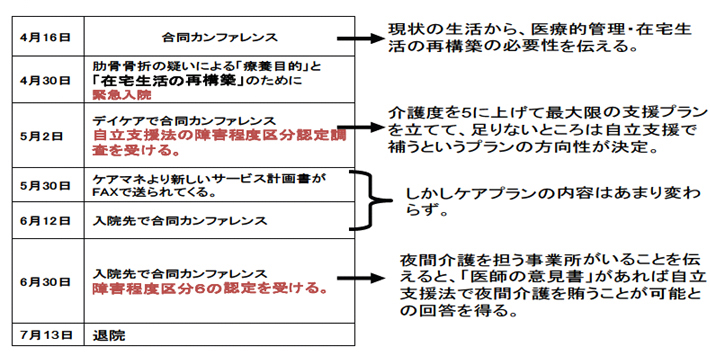

これまでの三つの論文で詳細に記述してきたように、Sのような重度の身体障害を持ち、かつ、支援する家族をもたない場合は、在宅療養生活を送ろうとするとさまざまな場面で困難が生じてくる。以下では、Sの事例を通して、その課題と要因を考察し、課題をクリアするために必要かつ望まれる対策を示す。まず、在宅生活移行までの経緯を述べる。表1はSが入院する直前から退院までの流れを示したものである(長谷川・竹林・西田・山本・堀田 ・川口 [2008])。

表1

入院直前の四月十六日に合同カンファレンスが開かれている。Sは自宅での転倒を繰り返し、また症状の進行に伴って家事や外出が困難になり、医療保険で給付されるドリンク状の総合栄養剤を中心とした食生活を送るという状態にあり、医療的管理を含めた在宅生活の再構築の必要性が生じた。これを受けて、デイケアを週四日にし、介護サービスを増やしていくという方針が示された。だが、介護事業所と人材(ヘルパー)の調整が長引き、結果的に具体的生活プランの立案は延期された。 また、この四月十六日のカンファレンスでは担当のケースワーカーはいなかった。この後もSは自宅で転倒を繰り返し、四月三〇日、肋骨骨折の疑いから緊急入院となり、改めて在宅生活の再構築の必要性が認識された。

五月二日には、退院後の生活支援体制を再構築するために、デイケアで合同カンファレンスが開かれる。この場で、要介護度を五に上げ、介護保険制度枠内で最大限の支援プランを立て、その不足分を障害者自立支援制度で補うというケアプランの方向性が示された。

このカンファレンス後の五月末、ケアマネージャーからサービス計画表が提出されたが、それはカンファレンス前とほぼ同じプランだったため、主治医が計画の立て直しを要請し、六月十二日に入院先でケアプラン立て直しのためのカンファレンスが行われた。

この間、一貫してデイケアの看護師であった西田が中心的支援者として、病棟を頻繁に訪問し、Sとケアプラン作成に向けた相談・連絡を行っていた。Sは入院中にも病が進行し、日々身体が動かなくなっていることから、退院後の在宅生活を継続するには提出されたプランでは不十分であると認識しはじめていた。

六月下旬に、西田の呼びかけに応じて支援者が病院を訪問し、障害者自立支援法による長時間介護を組み合わせたプランによって退院後の在宅独居生活を支援する方針が固まった。S自身も、自立支援法を活用したケアプランを作成するようケアマネージャーに指示し、二四時間介護に近いかたちでのケアを実現するように福祉事務所に訴えた。Sは、六月上旬に提示されたケアプランで空いた時間を「見守り」で埋め、体制を整えた状態で退院することを希望していた。そのためには、障害者自立支援法の枠内で夜間の見守り介護を引き受ける事業所が必要であった。

この間、支援者は、Sの夜間介護を担うヘルパー候補を探しつつ、同時にすでに昨年から京都市内でALS独居在宅生活を営むK氏の生活を支援している事業者を支援者が知っていたため、連絡し連携して、支給量決定を見越した支援体制を整えつつあった。

六月三〇日のカンファレンスにおいて、Sはケースワーカーから当日付けで障害程度認定区分「六」の決定通知を受けるとともに、自立支援法を併用したケアプランを作成するには、やはり介護保険制度を最大限に使った上でないと認められないと告げられた。また、以前からケースワーカーらは特に夜間帯の見守り介護について、そもそも引き受ける事業所がないということから難色を示していた。しかし支援者側が夜間介護可能な事業所を提示すると、ケースワーカーから「医師の意見書」があれば夜間介護を自立支援法で賄うことも不可能ではない、という回答を得ることができた。

このような経過を得て、Sの在宅独居生活の自立支援法を併用したケアプランは作成されたが、四月十六日のカンファレンス時に在宅生活の再構築の必要性が挙げられてから実際にケアプランが作成されるまで、およそ三カ月弱の期間を要したことになる。

1-1, 支援総時間と内容

入院後退院に至るまでのあいだの在宅移行の課題は、今回私たち支援者が行った支援そのものである。我々が行った支援を内容別に分類し、それぞれの支援に要した時間数を挙げる。

病院訪問 135時間

・入院の状況把握と調査

・生活支援(食事介助を含む)

・支援体制についての相談と希望の確認、状況の連絡

・携帯電話での連絡補助とメモ(ケアマネ・福祉事務所との連絡)

・入院生活に必要な物品や書類を自宅から配達

・傷病手当記入と提出

・支払い・書類記入の代行

外出支援 …… 30時間

・区役所へ障害年金への切り替え他サービスなどの相談、自宅での郵便物の回収・病院~区役所~自宅の送迎・入院生活支援

・ATMでの引き出し

・病院~介護事業所(ケアプラン受け取り)および自宅~病院の送迎

・退院に必要な荷物の整理

入院時の自宅の整理整頓・退院後の環境整備・掃除 …… 10時間

・緊急入院に応じた自宅の整理・電気ガス水まわりの整理

・入院中の自宅の掃除・整理

・退院後の生活環境の整備(清掃および必要物品の整備)

・入院中の自宅への郵便物の回収、自宅からの書類回収

在宅生活支援の打ち合わせ …… 35時間

・在宅生活支援に向けた打ち合わせ(ケアマネ、医師、デイケア、事業所、福祉事務所、地域生活支援センターとの連絡および連絡内容の患者への伝達)

・支援体制の相談(デイケアで川口氏・医師と)

・退院後に向けた患者とのケアプランに関する打ち合わせ

・ALS協会、保健師への相談

・退院後の支援体制について事業所との打ち合わせ

カンファレンス(×四回) …… 14時間

Sの五月末の入院から七月一四日の退院までの間に、支援者が病院を訪問した時間は、約一三五時間であった。これとは別に、本人の生活保障制度手続きや相談、自宅からの荷物の整理等のための外出支援が約三〇時間であり、入院時の自宅および持参品の整理、退院に向けた自宅の環境整備(買い物を含む)や掃除に費やされた時間が一〇時間であった。

在宅生活支援に向けた支援体制構築のための事業者とのやり取りや、支援内容についての支援者間での打ち合わせの合計時間は三五時間、さらに在宅介護体制構築に向けて病院内で行われたものも含めて、カンファレンスが四回開かれ、その総時間は一四時間である。その他、ここに算入できなかったものとして、個別調整や準備等がある。記録に残されている支援時間の合計は約二二四時間である。

Sの場合、四月三〇日に入院後、七月十三日に退院するまでの七四日間で約二二四時間の支援を、複数の支援者が協力して行うことで、退院後の生活支援体制を辛うじて構築することができた。仮に業務として行う場合、七四日を週五日勤務割りで計算すると、業務日数は五二.八三日になり、一日当たりの業務時間は、約四.二四時間となる。また、カンファレンスが合計四回行われており、ケアマネージャー・主治医・行政のケースワーカー・介護保険事業所・自立支援法事業所・訪問看護ステーション・デイケア職員といった、複数の専門職がそのつど参加している。

次節で見るように、入院中の訪問時間の大部分は、入院生活そのものの介助と、福祉サービス受給とケアプラン作成のための各機関への連絡補助、退院後の生活環境への要望確認や書類の送達や代筆などに費やされた。

以下で整理していくように、ケアプランの立て直しが遅れた要因は大きく二つある。第一に、ケアプランの基礎となるSのニーズが的確に評価されておらず、プランに反映されるのが遅れたことである。第二に、障害者自立支援法にもとづく長時間の介護を引き受ける事業所が京都市内にはそもそも乏しく、さらに事業者の調整が介護保険専門のケアマネージャーに委ねられていたことである。

長谷川論文から山本論文に至るケアプランの内容の変移にみてとられるように、当初のプランは介護保険制度に基づく短時間のヘルパー派遣のみだったが、最終的には障害者自立支援法の「非定型」としての支給が認められ、大幅にヘルパー派遣時間が伸びている。最終的なプランは、六月末にSに会って以来頻繁に病棟を訪れていた支援者たちにとっては、当初から想定されていたが、数回のカンファレンスを繰り返し、最終的には医師の意見書を待ってはじめて認められた。

支援者が行ったことは、介護保険を超える部分を障害者自立支援法に基づくサービス時間として保障できるようにすることと、その時間を埋める障害者自立支援法に基づくサービス提供を行ってくれる事業所を探し、また人材を募集し育成することであった。今回これらの支援が可能だったのは、複数の異業種・専門職の支援者が存在したことである。とくに第一に、中心的な支援者である西田が、Sの退院後の日中生活を支えるデイケアの看護師であり、医師およびケアマネージャーといった裁量権をもつ専門職にアクセスしやすかったことがある。また第二に、日本ALS協会理事の川口のアドバイスにより、ヘルパー候補を募集して事業所に新たに登録してもらって生活を支える方策を進められたこと、募集を容易にできる立場にある大学教員が複数人関与していたこと、そして何よりも、新たにヘルパーを引き受けてくれる事業者が存在しており、これらのネットワークが存在したことである。

しかしもちろん在宅生活に至る過程は、スムーズに進んだわけではない。そこには様々な壁があり課題があった。そして、これらの課題は単にSにとって偶然生じたものではなく、現在の医療福祉制度のあり方そのものに起因するものである。

以下、第二節ではSのニーズを的確に把握することを阻んでいたと思われる要因を整理し、第三節では、入院中の患者が退院後の生活環境を整備するための諸課題をまとめ、そのために必要とされる支援内容を確認する。第四節では、サービス供給の問題を再確認し、最後に第五節で、全体から見える課題をあらためて整理し、解決のための方策を仮設的に提示する。

2 , 退院移行支援の課題(1)――ケアプラン作成・ニーズ把握の遅れとその要因

2-1, 問題の所在

上記の支援項目別総時間のなかで最長を占める病院訪問時間は、入院時のSの身体ニーズを把握すると同時に、入院患者に対して家族に求められている日常生活支援を行うために必要とされた時間である。ここで把握されたニーズを踏まえて、支援体制構築のための諸機関に対する連絡業務と支援会議が行われた。連絡業務や会議、そしてカンファレンスは、ニーズに応じたサービス体制を準備するために、退院後の支援体制に反映させるために必要とされた。ではなぜ、このような頻回の訪問と連絡そして会議が必要になったのか。

退院後の生活支援体制の核となる介護サービス量を決定するためには、入院中に正確にSのニーズを把握する必要がある。だが、Sのプランの基礎になるニーズは、六月二二日の段階で的確に把握されていたとは言い難かった。入院中のSに対する継続的な生活支援を通して支援者に把握されていたニーズは、六月末のカンファレンス時に至っても、プランには反映されていなかった。そのため、支援者は障害者自立支援法を用いたプラン作成を可能にするために、他方面に交渉せざるをえなくなった。

2-2, 要因

その要因を以下分析・考察する。今回、Sの入院中のニーズ把握が遅れていた要因で考えられるのは以下である。

まず、在宅生活支援体制を構築する際に、入院以前から密接に関与していたのは介護保険のケアマネージャーであった。ケアマネージャーの職務は基本的に介護保険制度内に限定されるため、介護保険枠を超えて障害者自立支援法を活用する方向へと、積極的に進めることができなかった可能性がある。これに加えて、入院中のSの状態把握は病院内医療専門職のアセスメントに委ねられる、という職域区分についての暗黙の前提があったことも考えられる。①Sに必要な介護時間数が介護保険枠を超えることがケアマネージャーの職務の範囲を超えることを意味しており、②病院内で医療専門職を超えて入院患者のニーズ把握のための活動をすることが職域区分に抵触すると理解されていたとすれば、ここには二つの意味で、ケアマネージャーの通常の職務を超過する状況があったということになる。言い換えれば、介護保険枠で対応しきれないニーズを、入院中の患者に対するアセスメントを通して認めること自体が、ケアマネージャーに通常要求される職責を超過していた、と言えるかもしれない。

こうした要因が重なり、障害者自立支援法の活用可能性を念頭に置いたSのニーズ把握は、病院内の医療専門職に委ねられたと考えられる。

では、病院内の専門職とくに看護師は、Sの症状とADLを的確に把握していたと言えるだろうか。残念ながら言えない。それは、人員配置基準や診療報酬制度の改定等の制度的な制約に起因する。

病院内の看護師がSの症状やニーズを的確に把握することを阻んだ最大の要因は、看護師一人あたりの担当患者数が多すぎることである。つまり、病棟の看護師の人員配置に問題があった。たとえば、食事の際に食堂に集まる約二〇名の患者に対して、それを見守る看護師は一名~二名であり、その看護師も別の仕事を同時に行いながらの見守りであった。実際、ある看護師は、Sのニーズに対応できない理由として、「やりたくても忙しくてできない」とSに直接述べていた。

こうした人手不足により、病棟の看護師は個々の患者の具体的ニーズをすべて的確に把握することは困難であったと思われる。じじつ、Sの場合にも進行に応じたニーズは認識されておらず、自力で移動し食事をとることが「リハビリ」として認識されていた。たしかに、入院患者の中には、リハビリで廃用性症候群を防止できるようなケースもある。その場合には、自力で移動し食事することを促す対応は妥当である。だが、今回のSの場合にはそれは当てはまらなかった。

また、ADLを正確に把握するために、「どこまでできないか」を見極める際に、入院後に病状が進行していることや、日によって体調が異なることが考慮されていなかったことが考えられる。入院直後の状態を前提にすれば、その後の病状の進行によって本人が「できなくなった」ことも、本人が「しようとしていない」というかたちで認識されてしまう。個々の患者の進行の程度を見極めることができないというのも、基本的には病棟の看護師の対患者人数が少なすぎることに起因する。そしてそれにより、看護師は、本来すべき業務をできていないことに対する自責を、患者自身の怠惰として患者の問題へと転嫁するような自己防衛的な心理機制が生じていた可能性がある。

以上から、介護保険枠を超えるケアプランが作成されるのが遅れた要因は、医療福祉専門職の職務および職域の制約と、看護師にニーズを的確に把握できなくさせるような人員配置にあったと考えられる。Sにとっては、ケアマネージャーに身体の状態を何度も訴えていたにもかかわらず、その訴えがケアプランに反映されず、ケアマネージャーが看護師の「できる」という意見を採用することで、両者に強い不信感を抱くこともあった。★01

2-3, 認定調査後のサービス利用時に至るまでの身体状態の変化

ADL把握においても問題になった病状の進行に対する対応の遅れは、退院後のケアプランの基礎になる認定の時点と、実際にサービスを利用する時点との間のズレについても指摘できる。前項では、時間数決定の基礎情報となるニーズ把握者が、Sの障害の進行を適切に評価できなかったことを指摘した。そのため、ケアプランの基礎となる情報収集そのものが遅れた。

ここではさらに、仮にもし認定調査が的確になされたとしても生じうる問題として、次の点が指摘できる。調査結果に基づいて出されたサービス内容(量)が、実際に利用する段階では、調査時よりも状態が進行していることによって、不十分なものになってしまう、ということである。ALSのような進行性の病を持つ患者は、認定調査時と区分認定決定時の身体状況は異なる可能性が大きい。Sの場合は、認定調査時にはスプーンとフォークを使って自力で食事できていたが、区分認定決定時にはスプーンとフォークを持つのも難しく、自力での食事は半分にも満たない状況であった。しかし、ケアプランを作成するケアマネージャーや障害者自立支援法に基づくサービス支給量のニーズを判定する福祉事務所のケースワーカーは当初、認定調査時での身体状況でのニーズを判定しようとしたため、Sが主張する夜間の「見守り」は認められていなかった。

このようなズレが生じた要因は、障害程度区分の認定調査からその結果が通知され、ケアプランが作成に着手されるに至る期間が長いことである。Sは、入院以前から自宅で転倒を繰り返すなど、介護保険制度のみで組まれていたケアプランの不足分を障害者対象の制度で補う必要性があったことは明らかであった。そこでSは自立支援法を利用するために障害程度区分の認定調査を五月初旬に受けたが、実際に区分認定が下りたのは、六月三〇日と約二ヶ月を要している。この二カ月間で、すでにSの病状は変化し、身体機能は大きく低下していた。

障害者自立支援制度を利用するには、障害程度区分認定調査を受け、区分認定を受ける必要があり、通常、認定調査時点から認定が下りるまで約一ヶ月を要する。認定調査から認定が下されるまでの間、障害者自立支援法に基づく介護サービス支給量が示されないため、障害者自立支援法を活用した介護サービスプランの作成ができない。そのため、区分認定決定までに長時間を要する場合は、退院が長引くか、あるいはサービスが支給されない状態で在宅生活移行をしなければならない状況になる。また、重度包括対象者のような非定型の障害ヘルプサービス支給申請には三ヶ月以上の時間がかかる。そのため、サービス支給量が決定されないままに退院をし、支給決定を待たざるを得ないことが容易に予測される。

今回は最終的には、医師の意見書によって夜間の見守りが認められケアプランが変更された。医師の意見書が提出されると、サービス支給量(時間数)の増加、夜間の見守りは即座に認められ、在宅生活に向けた支援体制の前提が構築できた。

医者が患者のニーズを判定した「医師の意見書」の持つ効果は非常に大きかった。だがじつは医師でなくても、すでに支援者には本人のニーズは明確に認識されていた。

2-4, 解決策

上記の諸問題を解決するためには、入院中に正確にニーズを把握し、それに基づいて迅速にプランを策定し、さらに、進行によって当初のプランが変更されうることを視野に入れてフレキシブルな支援体制を組めるような仕組みが必要である。

そのためには、ニーズ把握を入院生活に一定期間付き添いつつ正確に把握して、病院・事業者等から独立した評価を下すことができる人間が必要である。

また、認定調査時点と区分認定決定との間の期間をできるかぎり短縮し、公的なサービスが不足する空白期間をなくすことが必要である。あるいは、認定調査時点から、その後の進行を見通した介護サービスプランを作成できるような仕組みが必要である。さらに、緊急時の支給決定の裁量権――これは現制度でも認められている――を発揮することである。

3, 退院移行支援の課題(2)――生活支援制度へのアクセスと手続き

3-1, 問題の所在

ニーズ把握や認定と実施のタイムラグに加えて、支援者が病院を頻繁に訪問せざるをえなかった理由としては、制度を使う(使い始める)ための手続きが、すくなくともSのような人が使えるものとしては存在していなかったことが挙げられる。

多くの生活支援制度は、制度を利用する以前に、利用申請が必要になる。だが、利用申請を行う人は、すでにその時点で支援を要する状態になっている。つまり、日常生活に他人の支援を要する状態になってはじめて制度利用申請を行うことになるのだが、利用申請を行う時点では、当人には制度的支援は得られていない。ここには、支援を申請する人は、すでに支援が必要であるにもかかわらず、申請時には未だ制度的な支援は得られていない、というパラドックスがある。

支援を得るための申請や要求活動を支援するのは、通常は家族が行うことにされている。逆に言えば、家族がいない人は、現状ではボランタリーな支援を受けることができない限り、制度を利用することさえできないということである。

制度利用申請および支援制度利用のためのアクセスを支える支援者の必要性は明らかである。以下、必要とされる支援の内容とそれを制度外の支援者が行うことに随伴する困難、そしてその要因を分析する。

3-2, 制度外の支援者の必要性

今回、Sの場合、制度利用のための支援やケアプランの検証、連絡業務といった仕事は、入院中に本人に付き添って行われた。支援者は家族の役割を代行したことになる。では、じっさいにALSをはじめとする難病患者が生活支援制度を利用するために、家族が行うべきとされている役割とはどのようなものだろうか。

ALSという診断がついてから、患者は社会的資源を受給するために必要な、「特定疾患医療受給申請」や「身体障害者手帳交付」などの申請が必要となる(湯浅・廣島[2007:202-210]、日本ALS協会編[2005])。さらに、介護者をはじめとする生活支援制度をいまだ利用していない段階であるため、家族は介護を行いつつ、これらの申請手続きをしなければならない。これを含めて、ALS患者家族は、さらに以下のような手続きを行う必要がある。

特定疾患医療受給申請/高額療養費の還付制度/障害者医療費助成制度/身体障害者手帳交付申請/介護保険制度利用申請/医療保険による訪問看護/難病施策による訪問看護/難病患者等居宅生活支援事業/難病患者援助金支給制度など 患者家族として行わなければならない仕事は、これらの申請手続きのほかにも、在宅支援の体制づくりがある(湯浅・廣島[2007:202-210])。これらの支援を家族に期待できないALS患者にあっては、家族以外の制度外の支援者に頼らざるを得ない。状態によっては自筆や発話が困難な場合もあり、Sの場合もすでに電話の受話器を持つこともできない状態だった。Sのように家族支援者をもたない単身の入院患者にとっては、支援者が補助しないかぎり、行政との交渉やヘルパー派遣事業所を探すことは不可能である。つまり、退院準備も在宅生活への移行も不可能である。

Sの在宅移行に向けて支援者が介入した理由は、(1)Sに様々な福祉制度の活用を積極的に提案する機関や人の存在は見られなかったこと、(2)Sは自分で情報収集することが困難な環境に置かれていたことの二点にまとめられる。今回、支援者がSに対して行った支援内容をあらためて表にまとめておこう。それは具体的には、入院中の日常生活支援と在宅移行支援の二つに分けられる(表2:長谷川・竹林・西田・山本・堀田 ・川口 [2008])。

表2 具体的な支援内容

| 支援者 | 支援の必要性・理由 | |

|---|---|---|

| 入院生活支援 | 食事介助 | 病気の進行に伴いフォークを持つ右腕も上がりにくくなり、満足に食事が取れない。途中で疲労してしまう。「食事も楽しく食べたい。えらい目してまで食べとうない。」 |

| 移乗介助 | ベッド、車椅子間の移乗介助。 | |

| 移動介助 | 入院当初は車椅子を利用して自力で移動できたが、症状の進行に伴い移動が困難となった。売店、喫煙室への移動のほか、病院内の散歩を行った。 | |

| 在宅移行支援 | 外出支援 | 役所との交渉など |

| 郵便物の確認 | 自宅に届いた郵便物を確認し、本人に届ける。役所との交渉時に必要な書類 | |

| 住まいの環境整備 | 症状の進行に伴い、住環境の再構築の必要性が生じた。ふすまを取り外して、2室を1室として使用する、家電類のコードの整理等。 | |

| 事業所の確保 | 夜間介護に入れる事業所を探す。 | |

入院中のSの日常生活支援では、食事介助・移乗介助・移動介助を行った。Sは入院当初には自力で可能であったことも、症状の進行とともに困難となり満足にできない状態にあった。通常、病棟では面会時間を除き、家族の付添も禁じられている。しかし、現行の看護体制では、ALS療養者の要求に十分に応えることができないため、付添いは歓迎される傾向がある。だが、Sは入院生活に付き添って介護する家族がいないため、支援者が在宅移行支援を行うと同時に、生活全般にかんする介助にあたった。

また、在宅移行支援の内容としては、外出支援・郵便物の確認(書類等の収集)・住環境整備・事業所との調整があった。まず、外出支援としては、役所の交渉などに必要な外出を介助すること以外にも、退院直前には入院中の症状の進行に合わせて、住環境整備を行う必要性があった。さらに、夜間の介護を担う事業所の探索と調整を行った。

また、Sの自宅に届いた郵便物を回収する必要性も生じた。郵便物の中には、各種請求書以外に、役所との交渉時にも必要な特定疾患の通知書類(西田がデイケアで開封したもの)などがあった。自宅にある必要書類を探すためS本人が自宅に戻る必要も生じた。

住環境整備が必要とされた理由は、(1)Sは入院中にも症状が進行しており、在宅移行後の療養生活を具体的にイメージできないこと、療養環境整備について助言する人間がいないこと、また、(2)療養環境整備の必要性が生じた場合に、それを担う人間がいないことである。

3-3, 困難とその要因――協力と委譲を阻むもの

だが、今回、家族以外のインフォーマルな支援者が入院中の患者の支援を行うことには困難が生じた。

Sの場合は、入院中の生活援助が不足しており、売店に行って買い物をすることもできないでいた。洗濯は高いコストを支払って専門の業者に依頼していた。上記諸手続きのための連絡を兼ねて、私たち制度外の支援者が病院を頻繁に訪問する必要が生じた。

前述したように、病棟の看護師は、入院時の能力を前提としてADL評価を行おうとしていたため、食事をはじめとした入院生活援助を差し控えていた。したがって、支援者はSに不足している介助を補わざるをえなかった。

しかし病院内ではヘルパーによる介護は認められていないため、不足分の介助を支援者が補ったところ、病棟の看護師の理解が得られずに何度も説明が求められた。とくに退院直前になると、他の患者から苦情が来たことなどをおそらく要因として、支援者が入院中のSを訪問することについて、「家族ではない」という理由から看護師は忌避した。また、Sの日常生活介助を含めた支援を行うことに対して、病院側は「何かが起こった場合に責任を持てない」として歓迎しなかった。

そして、こうした状況が患者と病棟の看護師の関係を悪化させ、双方が不信感を抱く結果となった。家族であれば許される行為でも家族以外の支援者が行うとなると許されない行為となり、悪循環を引き起こした。

「支援者」が病棟の看護師に歓迎されなかった理由も、ADL把握を困難にした要因と基本的には同じだが、次の点が考えられる。

第一に、病棟の看護師は、他の人たち(患者たち)との「バランス」に配慮していた可能性が要因として考えられる。その背景には、現に病棟の看護師が入院患者のニーズを十分に満たす介助を行えていないという状況がある。それはさらに、多数の入院患者を少数の看護師が担当させられていることに起因する。

第二に、入院患者に対して「完全看護」を標榜しているため、仮にすべきことができていないということが自覚されていたとしても、「できない」とは言えない状況が、病棟の看護師に強いられている。

3-4, 解決策

患者が退院を望むと同時に、病院側としても平均在院日数の低減のために入院に期限を設けるなどしてそれを要求するのであれば★02、家族の有無にかかわらず、当人ができない場合には、諸制度の外部に位置しつつ制度間で利用可能性に関して調整し、連携をとることができるような知識・ネットワーク・裁量権を有するエージェントが必要である。

4, 退院移行支援の課題(3)――制度的諸問題

4-1, 制度間の関係性

退院移行支援の課題として、本人の進行にニーズ把握が対応できない点、またサービス量決定時と利用時との時間差が不足を生じさせる点、入院中に制度外の支援者が頻繁に病院を訪れる必要があるが、それが病院スタッフに忌避され、病棟看護師と患者の関係が悪化するという点をあげた。これらに加えてさらに次のような問題があった。

ALSのような進行性の病をもつ患者が地域で独居生活をする場合には、介護保険と障害者自立支援法、そして生活保護を併用した包括的な支援が必要となる。しかしこれらの現行の福祉制度の仕組みでは、現状にしか対応できないことが、Sの事例を通してあらためて明らかになった。介護保険・障害者自立支援法・生活保護の間には、優先関係と条件づけ関係が存在し、組み合わせて利用しなければ生活困難であるにもかかわらず、実際には組み合わせることが困難になっている。

この点は、昨年度にアクションリサーチを行ったK氏の事例でも、介護保険と自立支援法そして生活保護の複雑な優先関係が、退院移行支援と退院直後の生活を混乱させたことが明らかになっている。まず、障害者自立支援法は例外を除いて、介護保険をすべて使い切った後にしか使えないことになっている。つまり、「優先関係は固定したものではない」という通知は、少なくとも京都市という自治体レベルではじっさいには運用されていなかった。同時にK氏の場合、退院後に収入がないため、生活保護を申請することが決まっていた。生活保護受給が開始すると医療保険から脱退することになり、自動的に介護保険の被保険者ではなくなるため、障害者自立支援法と介護保険制度との優先関係が逆転する。生活保護を受けている場合には、障害者自立支援法が介護保険制度に優先する。これを見越して入院中から障害者自立支援法優先のケアプランを立てようとしていたが、入院中には生活保護を受給することができないため、介護保険制度優先のプランで退院を迎えざるをえなかった。K氏の場合、退院直後に生活保護受給が決定したため、じっさいに介護保険制度優先のケアプランが実施されたのは退院後の一週間に満たなかった。

4-2, ネットワークの問題/供給不足

また、Sのように、医療と福祉の両面からの支援を必要とする場合、医療と福祉のネットワークが重要になってくる。しかしながら、医療と福祉の連携、医療における諸制度・サービスから福祉における諸制度・サービスへとつなげつつ支えるネットワークが存在していない。

病院のケースワーカーは、医療保険や介護保険を対象とした患者を対象としているため、介護保険だけではなく障害者自立支援法も併用して在宅支援を行うことについてイメージを持ちにくい状況にある。ケアマネージャーも介護保険を専門に扱う職種であることから、障害者自立支援法については詳しくなく、併用したプランを作成するのは困難である。そもそも、障害者自立支援法をマネジメントする役割をもつ地域生活支援センター自体が活用されていなかった。

こういった状況から、Sのように介護保険と障害者福祉サービスの併用が必要な患者は、在宅生活移行のためにどんな制度を活用すればいいのかなどの情報が非常に乏しく、かつ情報へのアクセスが困難な状況にある。そのため、スムーズに在宅生活移行への手続きがとれない状況が生じる。Sの場合にも、ケアマネージャーが有している事業者のネットワークには障害者自立支援法における「重度訪問介護」で長時間ヘルパーを派遣可能な事業者がなく、ケアプランが遅れた一つの要因となった。障害者自立支援法を併用するとしても、事業所が見つからなくては実際にプランとして成立させることは不可能である。入院患者には、福祉制度についての情報へのアクセスが難しい状態にあるため、制度そのものの情報を知らないで在宅生活へ移行し、苦しい状況に置かれるケースも起こりうる。

もちろん、これはネットワークの問題だけでない。実際のサービスを提供する人や事業者というノード(結節点)が存在しなければ、ネットワークの作りようがないからである。この点、今回のケースでは、実際にサービスを請け負う事業者が存在しなかったことが、最大の問題だった。とくに、京都市内では、重度訪問介護の枠組みで夜間介護を長時間請け負ってくれる事業者を見つけることは困難をきわめた。

支援者は、障害者の地域自立生活に取り組む当該地域の事業所や、市の障害者地域生活支援センターなどに、当該自治体における障害福祉サービスの現状を聴取した。その際、「単身のALS患者が地域生活に移行すれば、重度訪問介護等で月四〇〇時間以上のサービス支給が決定されるかもしれないが、どこの事業所もヘルパー不足に悩んでおり、現状の利用者へのローテーションを維持するだけでも精一杯である」との厳しい現状を伝えられた。Sも、障害者自立支援法の重度訪問介護を使って夜間の見守りを補うことを考えたが、事業所を見つけることが困難であった。そのため、介護保険と障害者自立支援法を併用するにしてもケアプランを成立させることが難しい状況にあった。

また、たんの吸引などを必要とする医療度の高いALS患者の介護・介助ということで、さらに引き受け先が激減する。医療政策の展開の中で、医療行為が必要な人も在宅で療養生活を送るようになってきたにもかかわらず、たんの吸引などの医療行為とされている行為が許されているのは、基本的に家族であり、ヘルパーには例外的にしか認められていない。患者の自己責任で個人的に誓約書を交わしたヘルパーに限られている。事業者も個々のヘルパーも、リスクを鑑みてそうした利用者を忌避する傾向にある。

Sの事例を通して、地域でひとり暮らしするだけの介護支援、暮らしの場での政策が乏しいことがわかる。実際に療養するSはもちろんのこと、それを支える事業所に対しての政策も乏しい。

4-3, 供給不足と保障時間抑制の悪循環

障害者自立支援法のサービス時間の支給決定の判断と、サービス時間を埋める夜間介護を担う事業者の存在とは、相互に連関していた。事業者が存在しないことがサービス時間支給決定を差し控える理由とされていた。

Sは、夜間の就寝時に誤嚥の危険性が高まっていたため、介護保険と障害者自立支援法を併用し、できるだけ二四時間介護に近いかたちでのケアプラン作成を望んでいた。だが、Sの病状の進行や状態にかかわらず、「事業所がない」という理由で夜間介護の必要性や時間数の検討がなされなかったため、Sにとっては自立支援法を利用するためにも、夜間の見守りを引き受けてくれる事業所を探すことが何より先決であった。その際、ケースワーカーから事業所の名簿は入手できたが、事業所探しそのものは本人に任された。Sは受話器も自力では持てず発話も困難な状態であったため、支援者が代理で事業所を探す必要性が生じた。Sと支援者は、ケアマネージャーや福祉事務所に対して最大限の時間数を要求するとともに夜間の見守りの必要性を訴えたが、福祉事務所は〈夜間帯の介護を引き受けてくれる事業所がない〉という理由から自立支援法の併用には消極的であった。逆に、六月三〇日のカンファレンスで、夜間介護を引き受ける事業者が存在することを福祉事務所に伝えると、夜間介護を自立支援法で賄うことも不可能ではない、という回答が引き出された。

支援者が依頼した事業者は京都市内の事業者ではなかったため、ケアマネージャーおよびケースワーカーの知識とネットワークの不備は、供給体制そのものの限界に起因する、ある意味では必然的なものであったとも言えるかもしれない。今回、隣接する自治体の事業者からヘルパーを派遣してもらうことができたため、夜間介護の時間を埋めることができたが、継続的かつ安定的にヘルパーを供給するには限界がある。遠隔地からの派遣を継続するには事業者にとっても大きな負担であり、ボランタリーな意思をもつ稀有な事業者に完全に依存していることになる。

京都市内でも隣接する自治体にも、長時間かつ自由度の高いサービスを提供できる重度訪問介護ヘルパーを派遣する事業者は、つねにヘルパー不足となっている。その最大の要因は、ヘルパーの賃金がきわめて低賃金に抑えられており、事業者としても採算がとれず、またヘルパー自身も負担に見合った対価を得られないため担い手が少ないことにある。

4-4, 解決策

これらの制度的諸問題を解決する方策は、まずネットワークについては、進行性の病気に対応した福祉制度の仕組みを構築することである。

具体的には、病院・ケアマネージャー・障害者地域生活支援センター・事業者との連携が必要になる。障害者地域生活支援センターは、障害を持つ患者やその家族、支援者を対象に、生活における様々な相談に応じる相談機関である。障害福祉サービスについて、どのような制度があり、どうすれば利用できるのかなどの相談に応じている。障害者自立支援法についての相談の窓口の役割も担っている。

しかし、障害者地域生活センターの存在はあまり知られていない現状がある。病院のケースワーカーやケアマネージャーから、障害者地域生活支援センターへアクセスすることも少ない。患者や家族は福祉事務所を通してその存在を知ることが多いが、その機会自体が少ないため、実際に障害者地域生活支援センターに足を運ぶことは少ない。

そもそも病院・ケアマネージャー・障害者地域生活支援センターとの連携が制度化されているわけではないため、制度やしくみとして医療から福祉へ結びつける仕事にインセンティブが存在しない。Sのような重度の身体障害を伴う難病患者が、家族介護に頼らずに地域で生活をしようとした場合は、医療・福祉・社会保障をつなぎコーディネートし、包括的に支援するしくみが必要である。

またもう一つの、そして最も重要な点として、夜間を含む長時間の自由度の高いサービスを提供する事業者およびヘルパーが業務として十分に安定的に経営可能であるように、報酬単価を上げ、当該事業者に対する支援策を講ずる必要がある。

5, 課題と解決策のまとめと提案

5-1, 制度アクセス支援と制度間の調整役割

ここで、あらためて課題と解決策をまとめておこう。まず、今回Sの退院移行支援の合計時間は、約二二四時間であった。そのなかから見えてきた課題は三つに分けられるが、そのそれぞれが連関して大きな困難としてSと支援者の前に立ちはだかっていた。