VI. 研究開発事業のまとめ

(社福) 同愛会 理事 ダイア磯子 管理者 安藤 建次

平成20 年8 月から、旧体系の授産施設、福祉工場、新体系の就労移行、就労継続の作業能力評価と工賃等の実態調査を実施してきた。

今年2 月の二次調査終了時点での世界経済は、アメリカのサブプライム問題に端を発した金融・財政破綻が拡大し、国内の産業界でも派遣切り、雇い止め、内定取り消しなどの雇用不安が深刻化して、障害福祉の就労系各事業所からも大幅な受注量減少の声が聞こえる状況にある。

又、制度では就労と地域へシフトしたが、ハローワークにおける障害者職業状況を見ると、平成20 年4 月1 日~12 月までの就職率は前年同期比2.0%減、11 月は単月で前年同月比9.8%減の大幅な減少を示している。

更に、平成20 年度上半期の障害者解雇者数は787 人と前年同期比で6.2%増加しており雇用情勢の悪化が進行している。

現下の雇用情勢に対して、厚生労働省職業安定局は「障害者雇用維持・拡大プラン」を推進。その下での調査において、東日本、中日本、西日本の各ブロック合わせて93 事業所1,841 名の回答を得た。

今回の調査で判明したことは、時給の決定に体力の評価が最も強く関連し、次に作業意欲の持続力、手腕能力の順となっている。

この調査結果で賃金格差を見ると、訓練型事業所と雇用型事業所との差は3 倍以上あるが、作業能力の差は6%程度である。この実態から見て、支払い工賃と利用者の作業能力が必ずしも一致していない状況と言える。

雇用型の賃金は、能力が賃金に反映されているが、訓練型での賃金は、工賃をコストとして位置づけているのかが疑問である。

旧法時代の障害者施設では、総収入から原価を差引き、残りを工賃として配分していた。その名残が今回調査で得た工賃単価であると思える。

いわば、事業活動の総収入が「利用数×最低賃金額」の3 分の1 に満たない金額であり、その原因の一つに仕事量の少なさを考えるが、利用者に対しての工賃配分よりも訓練に重点を置いた運営指向の結果とも思える。

経営陣の事業に対する意識を、利用者の職業能力向上と経営体質の強化に改変し、事業の改善に取り組む姿勢を強く掲げて組織全体で実行すれば利用者への工賃額は高分配につながると考える。

現下は消費の冷えこみから仕事の受注量が減少しているが、経営者は「ない袖は振れない」と言わずに、工賃財源に必要な作業量の確保に最善の努力をするべきである。この生産減少の影響は、利用者個々の生産能力の極端な低下につながってもいる。

更に、通常1 日100 あった生産量が半分になった場合、定時間での処理費用(コスト)は平常時の2倍必要とし、待ち時間が増えることで利用者の作業能力も半減するなど経営に悪循環を引き起こしている。

作業の生産性と作業能力は、作業に追いかけられる状態の仕事量があると必然的に向上するが、今回の調査結果と現下の経済情勢を基にした工賃倍増5 カ年計画では、労働環境をどのように整備するのか、利用者の所得保障をどのように確立するのか、などの課題が浮かんできた。

何れにしても「仕事の確保」が最優先の課題と思う。

株式会社 研進 代表取締役 出縄 貴史

Ⅰ.職業能力と賃金の実態(問題意識)

雇用型(就労継続A型・福祉工場)と非雇用型(就労移行・就労継続B型・ 授産施設)の職業能力と賃金の実態に著しい「格差」が存在する。

| 1. 格 差の実 態 | 雇 用 型 | 非雇用型 | 両者の差と乖離 | |

| ① 職業能力評価 | 61.0% | 54.8% | 6.2% | 11.3% |

| ② 賃 金 | 76,397 円 | 22,550 円 | 53,847 円 | 3.39 倍 |

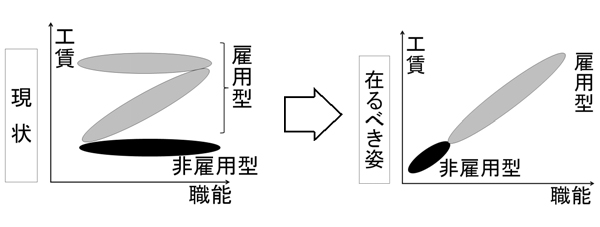

2.現状分布の特徴「現状図」

(1)雇 用 型:職業能力と賃金との相関分布(グラフ:右肩上り)及び、最 低賃金レベル(グラフ:上方横線)の分布が認められる。

(2)非雇用型:職業能力の如何に拘わらず、低賃金に張り付いた傾向(グラフ:下方横線)の分布が認められる。

Ⅱ.職業能力と賃金の「在るべき姿図」

1 . 職業能力と賃金は、相関的な分布図となるべきである。

2.雇用型と非雇用型の両社が有機的に連動し、職業能力に対しての合理的な賃金支給を可能とする多様な就労機会の創出。

Ⅲ.改善に向けた提言(上記「あるべき姿」に近付けるための方策)

1. 福祉的就労における「労働者性」の認定(平成19年度に続く提言)

非雇用型利用者に労働者の権利を認める立法措置が求められる。

* 国連・障害者権利条約第27 条:「あらゆる形態の雇用」には、福祉的就労(非雇用型)の一部も含まれる。

2 . 施策・制度面の改善

(1)客観的かつ公平に認定する基準(職業能力評価)が必要。

日本は、所属事業所の雇用型・非雇用型形態で労働者と訓練生に区分している。(本人の職業能力軽視)

* フランスのESATは、稼得能力30%以上の者は労働者と認定

(2)最低賃金軽減特例活用の都道府県判断格差の解消

(3)良質な「仕事」の確保

* 西欧流の「保護雇用」-高福祉高負担-は困難

* 給付への依存ではなく働く意欲と誇りを重視

① 管公需の優先発注・・・・・・・・(平成19 年度に続く提言)

② 企業に対する発注奨励策・・・・・(平成19年度に続く提言)

・「みなし雇用制度」:非雇用先に発注した場合も、発注企業の法定雇用率に加算。(フランス、ドイツ等で先例あり)

・発注企業への助成金支給

( 在宅就業障害者支援制度による特例調整金等の助成策拡充)

③ 企業内就労(施設外就労)の拡充

(4)加工賃の増減を反映した支援費

* 工賃加算・インセンティブの拡大

3 . 福祉事業者の変革(意識改革)

(1)組織・職員の目標設定と達成度評価

( 2)加工賃の増減を反映した職員処遇

* 障害者本人と同じ「土俵」に乗る

(3)「価 格・品 質・納 期」の達成

*「作 品」から「商 品」へ

(社福)朔風 (有) SANY 代表取締役 柴 田 進

Ⅰ.賃金格差の実態

就労継続「A型とB型」には職業能力と賃金に大きな格差を見る。

就労継続「A型」事業所は、収益性を考えての事業経営に取り組んでいるが、就労継続「B型」事業所の多くは、利用者が内職の延長上の作業に従事しており、従って賃金単価の向上は極めて難しいと言える。

これは制度の運用方法に問題があると考える。

Ⅱ.問題と考える事柄

1.就労移行訓練、就労継続B型、就労継続A型、企業就労の守備範囲が明確になっていない。

2.利用者の「スキル」「社会性」「メンタル」の状況で、制度(施設)の利用を考えることが必要である。

3.就労移行訓練、就労継続B型は、企業就労、もしくは就労継続A型へ繋げる仕組みが成立していない。

また、就労継続A型も企業就労へ繋ぐ仕組みは成立していない。

4.利用者の能力を数値化して分析を実施している施設は希。利用者の職業能力を正しく判定できず、就職へ向かう際のアンマッチングの可能性が高い。

5.運用側(事業主の考え方)の問題も無視できない。

Ⅲ.利用者中心の就労自立支援3つの手法

1.職業能力の低い人でも、作業の完遂可能な職場のインフラ整備。

2.インフラ整備を最小限にして、利用者の職能開発で作業を完遂。

3.施設を最終の就労場所とする事業所は、上記の1と2の手法を同時に用いて、収益事業への転換を図ることが望ましい。

Ⅳ.利用者の自立支援を進めるために

1. 自立支援制度の連携する仕組みの構築。

2. 自立支援に携わる職員の意識改革。

3. ビジネススキル最低限の習得。

4. 企業へ向けた事業開拓。

大阪リハビリテーションセンター 第二指導係長 野林 博文

Ⅰ.知的障害者の回答数

訓練型(就労移行や継続B、旧法授産)事業所が、混合を含めると約81%。雇用型(就労継続A、旧福祉工場)事業所は約90%を占めているなど、知的障害のニーズは高い。(A-3 表・事業種別)

Ⅱ.年齢別の評価

年齢別の能力評価では、30 歳~49 歳の期間での能力評価が高い。

社会経験を重ねた結果、様々なスキルを身に付け能力的にピークを迎えた、いわゆる「あぶらの乗り切った時期」にあると思われる。

40 歳~49 歳では、やや下降線を辿る方向にあるが、50 歳代に入ると下降線がより顕著に示され、年齢と共に体力も衰える。これは障害の有無に関係なく生物学的な傾向の結果の現れだが、50 歳~64 歳の年代で着目すべきは「人間関係」について、他の項目に比べ高い。

これは、晩年に近づくにつれライフステージにおいて「落ち着き」を示すもので、様々な経験から円滑な関係を維持することの適応性を身に付けてきたことの証であると思われる。(A-4 表)

Ⅲ.労働時間別能力評価

週の労働時間別では、30 時間未満に必要とされるスキルは短時間労働がゆえに「作業意欲の持続」とあるのに対し、「体力」は重要視しなくとも勤務できることを示している。

30 時間を超えると「作業意欲の持続」に高い値を示す一方「体力」に関しての評価値を強く求めている。

これは、就業時間に比例して体力を必要とするもので、フルタイム勤務には「体力」の育成が必要であると思われる。(A-5 表)

(社福)南高愛隣会 味彩花 所長 高木 美和

Ⅰ.事業所の目的と役割

就労継続「A型」「B型」事業所、就労移行訓練事業所(旧授産)本来の目的と役割が十分機能していないことが読み取れ、能力に見合った賃金(工賃)となっていない具体的な数値結果として現れた。

“生産性を上げるために○○さんが必要”ではなく、“○○さんの能力・特性を生かして、この仕事が○○さんの将来のために良い”と判断しなければ、事業所ありきになってしまう。なお、地域性もあり、利用者に合う仕事、事業所の無いところも多々あると思われる。

就労移行事業所においては、作業能力がA型の次に高く訓練次第で一般企業やA型での就職も十分可能と思われ、事業所の手腕が問われそうです(改善率は思ったより低い結果)。

また、就労移行事業所の役割は、社会適応出訓練のため賃金が低いのは仕方ないとしても生活設計上厳しく、事業所も利用者確保が難しいとの声も耳にしますので、就労移行事業所の機能の理解をどのようにしていくかが課題と思います。

(社福)治誠会 理 事 阿蘇くんわの里 統括施設長 岩 本 浩 治

1.はじめに

平成19 年度(就労継続支援「A型」事業移行推進課題調査研究)・平成20 年度(新体系サービスの質の向上を目指した研究開発事業)に関わることができて、私自身の意識改革と経営体質の改善になりましたこと深甚より感謝を申し上げます。

障害者の社会自立と雇用問題、所得保障と地域生活、職業能力と賃金の実態等々、福祉経営者が真摯に取組まなければならないことが検証されました。以下、課題として考えられます。

2.障害者の「労働者性」が整理されていない。

① 就労継続A型事業所で、雇用契約を締結した労働者と、雇用契約無しの利用者が混在されている。

② 就労継続B型事業所の利用者は、全員雇用契約無しである。

③ ①・②の事業所で、雇用契約無しの利用者と雇用された労働者との職業能力評価及び就労支援プログラムの相違がつかめない。

④ 就労継続A型事業所で働く最低賃金達成者で社会保険等の対象者に個別支援計画の作成が必要か?労働行政サイトで観ていいのではないか。

⑤ 就労継続A型事業は、企業就労を目指した訓練を期待されているが、労働習慣の確立、職場規律や社会規律の遵守、就労意欲の向上等目的とした訓練事業であれば、雇用契約の締結が必要か?の疑問が残る。

3.事業所の「役割が」不明確

① 就労移行事業.就労継続B型は、新法移行期間が短いため、役割が十分に生かされていない。

② 障害者の就労促進が目的のため、社会常識、人間関係、生活の安定性、社会適応性の評価基準が乏しく、施設も評価導入や数値化をしていないため正確な能力はつかめていない。

③ 旧福祉工場や就労継続A型事業所は、賃金の安定と高賃金を目指し収益性を追求しているが、報酬単価の日払いと短時間利用の日額払いによる事業所の質の問題や福祉的就労、雇用契約の名による事業所格差の広がりが見受けられる。

④ 就労移行事業、就労継続B型、就労継続A型は、事業の役割と目的を明確にするために、事業の評価基準を定めるべきと考える。

⑤ 就労継続B型が高工賃を目指し福祉的就労者となれば、保護雇用による労災補償制度の確立が望まれる。

⑥ 障害者の特性・能力・障害種別の、多様な雇用形態の必要性がある。

4.意識改革

① 事業経営者も職員も再生産コスト、資金管理等の財務状態・経営成績の分析ができる知識収得の必要性を感じる。

② 職員の自立支援、就労支援環境に対する意識高揚と雇用制度の仕組みを勉強して、知識と資格の取得が必要である。

③ 作業能力評価の重要度を認識し、障害種別による障害特性を適格に把握して就労開拓に繋げる努力が求められる。

5.所得補償における「官公需施策」について

① 障害者の就労促進と所得向上を目的として、官公需優先発注、企業の発注促進税制やハートフル購入法案が予定され、製品やサービスの優先購入と利用努力が義務とされている。

しかし、公的機関でも各発注所属の判断で発注となるため、官公需発注促進の現状は、この施策が福祉部局内で滞留しているところが多く、積極な営業戦略と推進が必要である。

② 経済低迷で地方の零細企業も存続を賭けている。この中で、随意契約は可能であっても、財政状況が厳しい県・市町村の現状は、より低額な事業所への発注を行っている。

③ 地域の役務などは、シルバー人材センターとの調整などで、関係機関の棲み分けを図っていくことが必要である。

④ 物品等の所管部署は、競争性、公平性を尊重するため、常に情報収集と適切な判断と意思決定が求められる。

⑤ 職員には、一般企業と渡りあえる経済活動の訓練が必要。

職業能力実態調査実行委員会

事務局代表 松 永 正 昭

皆さまには、本事業の開始から今日まで、度重なる調査にご協力をいただきまして、心から御礼を申しあげます。

昨年の「就労継続支援『A型』事業移行推進課題調査研究」では、自立支援法制度施行直後のこともありまして、関係者の制度に対しての罵詈雑言と調査協力拒否も受けましたが、今年は、経営環境の厳しい中でも経営コンサルの指導の下で改善活動に取り組み162%の収支改善を実現した事業所など、時流に合った経営を目指す人たちに出会い障害福祉の未来に一筋の明るさを実感しました。

今後は、働きたい人が働ける環境の整備と、働く仕組みと働き方についての研究と実証が必要と感じています。

特に、就労継続B型事業と生活介護への利用者移行が激増する中で、労働者の権利と保護の討議が急務と思います。

今回の実態調査は、措置時代の消極的な保護型福祉の中で積み上げられた障害者の労働能力と賃金の情報が実態と相違していることを証明したもので意義ある資料と言えます。

この成果物が有効に活用され、地域社会の発展に結びつくことを祈念して、本研究事業のまとめといたします。

平成21 年3 月

|

厚生労働省 平成20年度 障害者保健福祉推進事業 【新体系サービスの質の向上を目指した研究開発事業】 |

|

| 2009年 3月31日 発行 | |

| 発行 | 特定非営利活動法人 福祉ネットこうえん会 〒 918 - 8034 福井県福井市南居町81‐1‐31 |

| 編集 | 福祉ネットこうえん会 職業能力実態調査実行委員会 |

| 問合先 | 特定非営利活動法人 福祉ネットこうえん会 事務局 Tel 0776-33-8346 fax 0776-33-8351 |