第1章 研究の概要

Ⅰ.問題の所在

障害者自立支援法が施行され、障害者に対するケアマネジメント、すなわち相談支援専門員の位置づけが制度化された1。相談支援専門員が指定事業所の要件となり、また、ケア計画といわれるものの一部が「サービス利用計画作成費」2という形で報酬として認められるようになった。しかしながら、多くの現場の相談支援専門員からは3障害(身体・知的・精神)を一元的に相談にのる難しさや、困難な事例に対応する苦慮や不安、さらには社会資源の不足などの様々な声を聞くことになった。一方で、従事者の養成にあたる講師からは、初任者研修受講者の基本知識や技術の格差、サービス管理責任者との役割がわかりにくい、研修内容の整理が必要であるとの声を聞いた。さらには現任研修の内容とスーパーバイズの難しさや、現任研修受講生が初任者研修を受けてすぐに受講するものから5年に一度として受ける者まで力量に大きな差が見られることなど、まだまだ整理すべき内容や課題があるなどの意見を多く耳にした。

厚生労働省における障害者相談支援従事者指導者養成研修の検討会においても、相談支援専門員の質の向上が大きな課題としてあげられ、都道府県・市町村の格差の問題、5年に一度の現任研修のあり方や内容について見直しをし拡充させる必要性があるとの意見が一致した。これまでにも、障害者ケアマネジメントについては、アウトカム評価や研修必須項目、実態調査が総合的に研究3され、人材育成研修プログラムの開発4、評価尺度の開発に関する研究5などさまざまなものがなされている。

1 障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 (平成十八年九月二十九日厚生労働省令第百七十三号)第3条

2 障害者自立支援法第32条

3 野中猛、西尾雅明、門屋充郎、坂本洋一ら、障害者ケアマネジメント評価および技術研修に関する研究、厚生労働科学研究補助金 障害保健福祉総合研究事業H16~H17、2006

4 社団日本精神保健福祉士協会、「良質な相談支援を支える地域のしくみ作りに関する人材育成研修プログラム開発、H19障害者保健福祉推進補助金事業、2008

5 野中猛、門田直美、久世淳子、「ケアマネジメント技術を評価する尺度の開発に関する研究」、財団法人みずほ福祉助成財団社会福祉助成金、H18,4

1.これまでの国の障害者相談支援従事者指導者養成研修の経過

障害者相談支援専門員の養成研修は平成10年より厚生労働省によって開始されている。

国における現相談支援従事者指導者養成研修の経過の概要は図表1-1の通りである。

現在まで、障害者相談支援従事者指導者養成の研修は、図表1-1のように名称を変えながら続いてきている。手法の導入からはじまり、支援費制度そして自立支援法への制度変更、障害別から3障害合同へ、障害者ケアマネジメント従事者指導者研修5日間+上級研修3日間の別内容の実施から、相談支援従事者指導者養成研修として5日間から3日間への日程短縮での実施と変更されてきた。当初は都道府県に戻ったときに、伝達的な研修が実施されるような講師養成として、都道府県での初任者研修の5日間の内容を押しなめた形で実施がされてきていたものが、現在では、現任研修の内容も含め相談支援従事者指導者養成研修として3日間の研修となっている。また、国の指導者研修を受講するものは毎年都道府県から推薦等を受け、異なったものが参加している。その内容はその年その年で演習の手法なども伝達内容が異なっており、前年度受講したものは、今年度の内容と違ってしまうという結果を生んでしまっている。これは、都道府県において養成研修の検討会等の体制やメンバーがしっかりできている場合には、新たな手法を含め工夫をし一層の研修内容のレベルアップにつながっていくのであるが、一方でその体制が十分でない場合は、毎年の工夫は講師陣の混乱を招き、新たに指導者養成研修に出て行ったものの力量にかかってきている様である。

図表1-1

| 年度 | 国の相談支援従事者指導者養成研修の研修名 | 備 考 |

| H10 | 介護等支援専門員養成指導者研修会 | 身体(名古屋)、知的(三重)、精神(栃木) |

| H11 | ケアマネジャー養成指導者研修会 | |

| H12 | 障害者ケアマネジメント養成指導者研修会 | |

| H13 | 障害者ケアマネジメント養成指導者研修会 | |

| H14 | 障害者ケアマネジメント養成指導者研修会 | |

| H15 | 障害者ケアマネジメント従事者指導者研修会 | 支援費制度、上級研修開始 |

| H16 | 障害者ケアマネジメント従事者指導者研修会 | 演習:3障害合同、上級研修実施 |

| H17 | 障害者ケアマネジメント従事者指導者研修会 | 指導者研修・上級研修一体化 |

| H18 | 相談支援従事者指導者養成研修会 | 自立支援法施行、現任研修開始 |

| H19 | 相談支援従事者指導者養成研修会 | |

| H20 | 相談支援従事者指導者養成研修会 |

2.問題点の整理

これからの相談支援従事者の養成方法や、現場でのよりいっそうの質の向上フォローアップの仕組みを検討するため、さまざまな関係者や現場の相談支援専門員等からの意見、課題と感じている内容などを以下の5つに整理した。こうした意見や課題が全国的にどのような状況にあるのか実態調査をし、人材養成において抱えている課題や必要とされている研修内容をあきらかにしていくための題材とした。678

①障害者相談支援従事者指導者養成研修(国)に関して

②障害者相談支援従事者初任者研修(都道府県)に関して

③障害者相談支援従事者現任研修(都道府県)に関して

④都道府県や市町村における相談支援従事者の養成・育成に関して(体制・仕組み等)

⑤その他

①障害者相談支援従事者指導者養成研修(国)に関して

・障害者相談支援従事者指導者養成研修の内容が、講師養成なのか、初任者研修で使う内容なのか、現任研修の内容なのかポイントが見えにくい。

・各グループによって演習の方法が異なり、指導者の演習手法の獲得なのか自分たちがスーパーバイズをされに来ているのかわかりにくい。

・都道府県から派遣する対象者が、市町村や各法人から推薦をしてもらうため実践と講師能力のギャップがあったりしてしまう。

・近年毎年異なった演習手法が紹介されているため、前年度に派遣した指導者養成の講師が新たな手法を理解し都道府県の演習のファシリテータになるのに困惑する。

・ ・・・・・・

②障害者相談支援従事者初任者研修(都道府県)に関して

・当初の手法の伝達、障害の特性を踏まえたニーズの内容がなくなり、ケアマネジメントの基本的な想いの抽出に特化されている。ベースは分かるがそこから先につながっていない。

・受講者の中で、自立支援法の内容や基本的な知識や技術の格差が非常に大きい。

・言葉が通じない。

・入り口部分をどう考えるか、幅広で受けさせて受講がすめば皆が相談支援従事者になれてしまう、当事者が迷惑、役に立たないという声もある。

・障害程度区分の内容や実際の実務の内容が入っておらず手続き的な部分を別に学ぶ必要がある。

・ ・・・・・・

③障害者相談支援従事者現任研修(都道府県)に関して

・初任者研修を受けて、現任研修を受けることで相談支援専門員になれるが、5年以内に現任研修を受ければよい(ただし、5年に一度は受けなければいけない)。初任者研修の上乗せでの現任研修なのか、更新研修としての現任研修なのか、現任研修の位置づけが不明確である。

・現任研修の内容の枠は決まっているが、初任者研修のようにテキストがなく、伝達な研修が実施されておらず、都道府県により内容にバラツキが出る。

・現任の研修はレベルアップのためのもの、質の向上を図るものであるとすれば5年に一度では不足である。

・スーパーバイズの部分を担える講師の確保が難しい。

・・・・・・・・

④都道府県や市町村における相談支援従事者の養成・育成に関して(体制・仕組み等)

・都道府県の自立支援協議会に人材育成に関する部会を設置し都道府県の相談支援従事者研修等の内容について継続的に検討しバージョンアップを図るべき。

・その中で講師の養成や人材確保についても計画的に立案し都道府県と共に責任を持つべき。

・地域の自立支援協議会を強化し、地域の実情に応じた実践者の質の向上に向けた研修を組むべき、同時に確実に個別支援会議を実施し日頃のOff・J・Tを図るべき。

・都道府県の特別アドバイザーや圏域アドバイザを十分に活用すべき。

・平素の質の向上が重要である。

・取り組み方次第で一層都道府県・市町村格差が広がる。

・ ・・・・・・

⑤その他

・地域における工夫された研修内容が知りたい。

・ケアマネジメントの一連のプロセスが十分に実践される仕組み、制度が必要。

・ケア会議やモニタリングの実施が十分でない。

・・・・・・・

6 平成20年度障害者相談支援従事者指導者養成研修受講者アンケート

7 平成19年度障害者相談支援従事者指導者養成研修検討委員会議事録

8 平成19年度日本社会福祉士会ケアマネジメント委員会

3.参考

この研究事業を実施している一方で、社会保障審議会においてもケアマネジメントのあり方や人材の確保質の向上、体制の整備についてのあるべき論があげられている。

以下に参考として、社会保障審議会のとりまとめの内容(相談支援)を抜粋する。

| 【基本的考え方】 | |

| ○ | 障害者が地域で安心して自立生活を送っていくためには、障害者が日々の暮らしの中で抱えているニーズや課題にきめ細かく対応し、必要に応じて適切な障害福祉サービス等に結びつけていくための相談支援が重要である。 |

| ○ | しかしながら、障害者の相談支援については、市町村等によって取組状況に差があるという指摘があるとともに、ケアマネジメントを行うために障害者自立支援法で導入されたサービス利用計画作成費については、平成20年4月現在で利用者が1,919人に過ぎないなど、相談支援が十分に行われていない状況がある。 |

| ○ | このため、障害者が、様々なサービスや地域資源等も活用しながら、地域で自立して安心して暮らしていけるよう、以下の観点から障害者の相談支援の充実を図るべきである。 |

| ① | 地域における相談支援体制の強化 |

| ② | ケアマネジメントの充実 |

| ③ | 自立支援協議会の充実 |

(1)地域における相談支援体制

(地域における相談支援体制の強化)

○ 障害者の地域生活にとって相談支援は欠かせないものである一方、市町村ごとに取組状況に差があり、地域における相談支援体制について、相談支援の充実や地域生活支援事業費補助金の活用を促すなどにより、全国それぞれの市町村において、必要に応じ都道府県の支援を受けながら、十分な相談支援の事業が実施されるよう、強化を図っていくべきである。

(相談支援を担う人材の確保と質の向上)

○ また、ケースワーカー、精神保健福祉相談員等の市町村・都道府県の職員や相談支援事業者の相談支援専門員等、相談支援を担う人材の確保を図るとともに、研修事業を充実するなど、質の向上を図っていくべきである。

○ あわせて、障害者や家族が有している様々な経験・体験や情報を活かし、障害者同士や家族同士によるピアサポート、身体障害者相談員・知的障害者相談員による相談援助を活用するなどにより、厚みのある相談支援を実施していくべきである。

(総合的な相談支援を行う体制)

○ 地域における相談支援体制の整備を図るとともに、質の向上を図っていくために、拠点的な機関を設置するなど、総合的な相談支援体制を充実させていくべきである。

○ 例えば、市町村が、①一般的な相談支援のほか、障害者入所施設や精神科病院からの地域移行の相談、家族との同居から地域生活への移行の相談、地域生活における24時間の相談、権利擁護など、多様な相談支援や、②住民に身近な相談支援事業者に寄せられた相談を、他のより適した相談支援事業者につなぐ相談支援についての調整などを行う相談支援の拠点的な機関を設置することとすべきである。

○ その際、画一的に設置することとするのではなく、①市町村の直営か委託か、②全障害か三障害別かなど対象者の範囲、③設置数や他の市町村との共同設置、などについて、個々の市町村の実情が異なることに配慮し、地域の実情に応じて柔軟に設置できるようにすべきである。

○ あわせて、相談支援の拠点的な機関の設置のみならず、障害者が日頃接している者による相談支援など、住民に身近な場における相談支援を充実・活性化させていくことも重要である。

○ こうした相談支援の拠点的な機関や、住民に身近な相談支援事業者など、地域における相談支援体制を有効に機能させていくとともに、医療を含む多様な相談支援に対応できるようにしていくためには、(3)で記す自立支援協議会を活用し、連携を図っていくことが重要と考えられる。

○ さらに、地域における相談支援体制の充実を図っていくためには、都道府県の役割も重要である。障害者自立支援法の実施主体は市町村であり、相談支援についても第一義的には市町村における体制整備が必要となるが、都道府県は、特に町村部における体制整備について必要な支援を行ったり、広域的な調整を行ったり、引き続き、発達障害者支援センターや精神保健福祉センター等において専門的な相談支援を実施したりすることにより、その役割を果たしていくべきである。

(2)ケアマネジメントの在り方

(サービス利用計画作成費の対象者)

○ 障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援していけるようにするため、サービス利用計画作成費の対象者について、施設入所者や精神科病院に入院中の者を含め、原則としてサービスを利用するすべての障害者に拡大していくべきである。

(ケアマネジメントに当たっての視点)

○ ケアマネジメントの充実に当たっては、障害者本人の意向を基に、自己選択、自己決定を支援していくという視点や、障害者自らの力で自立した生活を送っていけるよう障害者自身の力を引き出していく(エンパワメント)という視点が必要である。障害者が自らマネジメントできるようにしていく(セルフマネジメント)という視点も必要である。

あわせて、サービス利用計画の作成に当たりサービス担当者会議の開催等を通じ、障害者福祉、保健・医療、教育、就労、その他の地域の様々な関係者が連携して障害者の自立した生活を支えていくという視点が必要である。

(サービス利用手続の見直し)

○ サービス利用の手続について、障害者の利用するサービスが適切なもの(必要かつ十分なもの)となるよう、そのプロセスにケアマネジメントの仕組みを導入すべきである。具体的には、サービス利用計画の作成が、市町村による支給決定の後(利用できるサービスが決まった後)となっていることを改め、障害者が抱える課題を分析し、どのようにサービス等を組み合わせて支援していくべきかを含むサービス利用計画案を作成し、支給決定の参考とするようにすべきである。

(モニタリングの実施)

○ また、サービス利用計画の作成後についても、サービスの利用が障害者の状況やニーズに適合しているかを確認するため、サービス利用計画作成費の活用により、一定期間ごとにモニタリングを実施し、サービス利用計画を見直すこととすべきである。

(ケアマネジメント・モニタリングを実施する体制)

○ 上記のケアマネジメント・モニタリングの実施については、

・ 市町村がその責任において統一的かつ総合的な判断により支給決定を行うという仕組みとの整合性を確保すること

・ 可能な限り中立的な者が、専門的な視点で一貫して行っていくこと

・ 様々なノウハウの蓄積や、専門的・専属的に対応できる人材の確保などにより、質の向上を図っていくこと

に留意することが必要と考えられる。

○ このため、見直し後のサービス利用計画の作成については、上記の相談支援の拠点的な機関が指定事業者となって行うことが適当と考えられる。

その際、第一義的には相談支援の拠点的な機関が行うこととしつつ、既存の相談支援事業者など障害者に身近な相談支援事業者の活用を図るため、業務を相談支援事業者に委託できることとすることにより、市町村の実情に応じて、障害者が日頃接している者など、障害者に身近な相談支援事業者が積極的に携われるようにしていくべきである。

○ このように、相談支援の充実を図り、ケアマネジメント・モニタリングを実施する体制を各地域で整備していくことが必要である。

○ まず、人材の確保については、現在の相談支援従事者研修を更に充実させるなどにより、計画的に人材を養成していくことが必要である。

また、これまで相談支援を担ってきた者は既存の相談支援事業者等にいることからも、上記のとおり、一定の中立性を確保できるようにしつつ、既存の相談支援事業者等の幅広い活用を図っていくことが有効と考えられる。

○ 人材の確保に関しては、人材の量を確保し、多元的な相談支援体制を構築するため、現在の相談支援専門員に求められる実務経験の要件を緩和すべきという意見があった。 一方で、人材の質の向上を図るために、将来的に国家資格化することについても検討すべきという意見があった。 相談支援を担う人材を量的に拡充していくとともに、質の向上も図られるように、今後、検討が必要である。 ○ また、財源の確保については、一般的な相談支援については、現在、市町村の一般財源や地域生活支援事業費補助金により実施されているところであるが、Ⅱ-1「地域での生活の支援」に記すとおり、地域移行の支援や24時間の相談支援を行うことについて自立支援給付の対象とすることを検討するとともに、新たな制度で実施することになるケアマネジメント・モニタリングについては、サービス利用計画作成費を活用することにより、財源の確保を図ることを検討すべきである。その際、業務の内容に応じた報酬単価となるよう検討すべきである。

○ なお、「ケア」の語は狭い意味の介護と捉えられることがあり、他の用語に置き換えていくことを検討してはどうかとの指摘があった。今後、様々な意見を踏まえ検討していくべきである。

(3)自立支援協議会の充実

(自立支援協議会の法定化)

○ 相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場である自立支援協議会について、設置の促進や運営の活性化を図るため、市町村の実情に応じた設置・運営方法が可能になるように配慮しつつ、法律上の位置付けを明確にするべきである。

(自立支援協議会の運営の支援)

○ あわせて、運営マニュアルや運営の好事例の周知など、国や都道府県において設置・運営の支援を図っていくべきである。その際、自立支援協議会への当事者の参画を促進すべきである。

参考以上

Ⅱ.研究事業の流れ

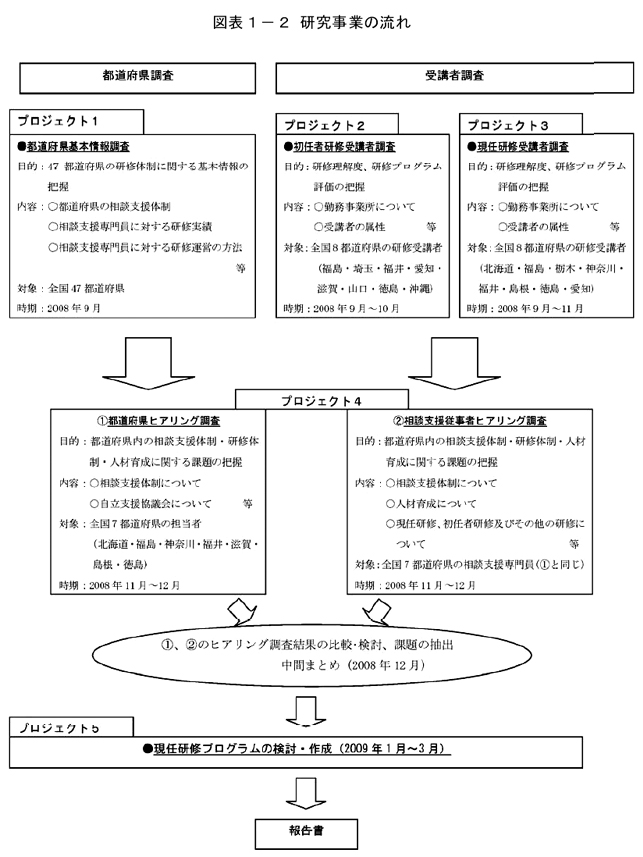

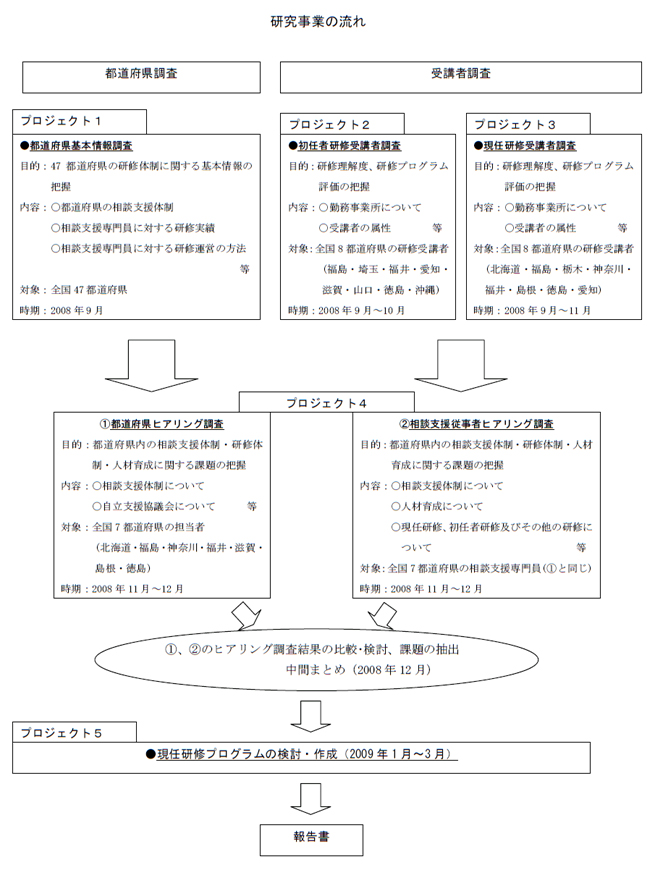

これまでの問題提起をふまえ、本研究においては、相談支援専門員が現状の実践のなかで直面している課題を明らかにすると共に、その課題を克服し、障害者相談支援活動をさらに促進するための継続研修の必要性や研修プログラム(案)の提案を目的として、プロジェクト1~5の流れで調査研究事業を実施した。(図表1-2)

1.アンケート調査(プロジェクト1~3)

①都道府県基本情報調査(プロジェクト1)

各都道府県で実施されている障害者相談支援従事者研修の実態と課題を把握することを目的として、47都道府県の担当者を対象に、アンケート調査を実施した。(第2章に掲載)。

②初任者研修受講者調査(プロジェクト2)

各都道府県で実施されている初任者研修の受講者からみた評価と課題・要望を把握することを目的として、8都道府県の初任者研修受講者を対象に、アンケート調査を実施した。

(第3章に掲載)。

③現任研修受講者調査(プロジェクト3)

各都道府県で実施されている現任研修の受講者からみた評価と課題・要望を把握することを目的として、8都道府県の現任研修受講者を対象に、アンケート調査を実施した。(第4章に掲載)。

2.ヒアリング調査(プロジェクト4)

①都道府県ヒアリング調査

都道府県における相談支援体制と人材育成システム、相談支援従事者研修の内容と運営の現状・課題について、都道府県担当者にヒアリングを実施した。(第6章に掲載)。

②相談支援従事者ヒアリング調査

都道府県における相談支援体制と人材育成システム、相談支援従事者研修の内容と運営の現状・課題について都道府県の中核となりうる人材や講師、現任研修受講者にヒアリングを実施した。(第6章に掲載)。

3.現任研修プログラムの検討・作成(プロジェクト5)

上記のアンケート調査(プロジェクト1~3)及び、ヒアリング調査(プロジェクト4)の結果をふまえ、以下の2つの「相談支援専門員の人材養成のスキーム案」を作成した。

1つは、現行の相談支援従事者研修について、早期の見直しが可能だと思われるスキーム案で、もう1つは、研修システムも含め本来あるべき形だと考えられる研修科目や内容に関するスキーム案である。後者については、その実施のために必要な、人材育成システムについてもあわせて提案する。

なお、それぞれのスキーム案における提案事項については、第7章において論ずることとする。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。