第1章 自治体の権利擁護、虐待防止活動についての考察

1-1 障害者虐待防止活動について

施設や家庭、職場における障害者への虐待については、平成16 年に福岡県内の知的障害者施設で発生した虐待事件を初めとして、深刻な事件が全国で発生している。児童や高齢者に対する虐待防止、配偶者間の暴力については、2000(平成12)年「児童虐待の防止等に関する法律」、2001(平成13)年「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、2005(平成17)年「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」がそれぞれ成立した。その結果、児童虐待や高齢者虐待の問題では、虐待を発見した者の通告義務の規定による早期発見と対応、養護者の支援対策などが前進した。

一方、障害者虐待に係る法律は未整備である。

平成18 年12 月に国連総会で障害者権利条約が採択され、平成19 年9 月に日本は同条約に署名を行っている。この条約の中では、障害者への虐待を防止するためのすべての適当な立法上、行政上その他の措置をとることも定められており、今後、我が国においても法整備が求められている。

障害者福祉の分野においても、権利擁護、虐待防止のための地域支援システムの構築が急務である。

1 日本の障害者虐待対策の状況

平成17 年に厚生労働省障害保健福祉部長主催の障害者虐待防止についての勉強会が開かれた。全5 回の勉強会の成果として、次のような意見がまとめられた。1

(1)障害者虐待の現状

・施設における虐待の共通点として、知的障害施設の場合、虐待そのものが利用者本人に理解されず、親が施設への配慮から虐待者を守る場合がある。利用者が言えない、言っても届かないとさらにエスカレートする場合もある。

・職員に体罰と言う認識がなく、指導・しつけと考えている。職員に支援のスキルがない場合が多いので、研修が必要。

・虐待は密室で生まれるので第三者が介在する必要がある。

・権利侵害を掘り起こし、初期の段階で対応することが大切。

・虐待が発生したら行政と民間の機関が機能分担して対応していく必要がある。

(2)今後の虐待防止のための方策について

・障害者虐待防止法などの法整備が必要。虐待事例を発見したときの通告を義務化し、専門に苦情を受ける機関や専門家が必要。

そして、平成17 年10 月20日に厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長より都道府県知事、指定都市市長、中核市市長あてに地方自治法第245 条の4第1 項の規定に基づく技術的助言2として、「障害者(児)施設における虐待の防止について」が発出された。概要は次のとおりである。

・虐待を未然に防止すること、早期発見して迅速な対応を図ること、再発防止の観点からその後の支援や指導をきめ細かく行うことが必要。

・障害者施設に周知徹底を図り、指導を行うこと。

・市町村及び関係団体に周知徹底を図ること。

1)虐待に当たる行為について

児童虐待に準じた①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待と、財産の不当な処分が虐待に当たる。

2)虐待の未然防止について

・各施設で、職員の人権意識、知識や技術の向上を図ること。

・各施設の苦情解決制度については、施設運営と中立的立場にある第三者委員を積極的に活用することなどにより実効性が確保されるよう指導すること。

・障害者(児)や家族が施設に遠慮して言いにくいことを考慮し、都道府県、市町村、児童相談所などの行政窓口における苦情の受付、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会の苦情解決制度の活用を図ること。

・施設の指導・監査において利用者の権利擁護がなされるよう指導すること。

・成年後見制度を活用して権利擁護を行っていくこと。

3)虐待の早期発見・対応について

・都道府県及び市町村は虐待防止に関する普及・啓発に努めること。

・都道府県及び市町村は、障害者虐待に関する情報を得たときは、虐待を受けた障害者の安全の確保を最優先にして対応し、一時的な保護、入所措置、成年後見制度の審判の申立てなどを速やかに行うこと。

・都道府県及び市町村は、施設における障害者(児)虐待の情報を得たときは、利用者の生命保護・人権擁護の立場から調査を速やかに開始すること。

・都道府県は、虐待の行われた施設に対し、改善命令、事業停止等の対応を図ること。

・対応に当たっては都道府県及び市町村は、必要に応じて警察や法務局・地方法務局と連携すること。

(3)対応後の支援について

・虐待を受けた障害者(児)やその家族については、心のケアを含め、その後の支援が適切に行われるよう継続的にフォローすること。

・虐待の行われた施設については、その後の支援をきめ細かく行い、再発の防止に努めるとともに、施設に共通な課題として取り組むために情報を都道府県内の施設に提供すること。

・虐待防止は県内全体の課題と受け止め、再発防止のための対応を整理すること。

(4)関係者の連携について

・施設における障害者(児)虐待の防止については、行政だけでなく、障害者団体、施設などの関係団体、学校、警察、法務局、司法関係者、医療関係者、民生委員、人権擁護委員、ボランティア、オンブズマン、地域住民などの協力なしには効果的な対応が図られないことから、これら関係機関とのネットワークを普段から構築すること。

・虐待の未然防止については、施設職員のモラルの向上や権利問題を検討できる職場の雰囲気などが重要であることから、その周知徹底を図ること。

山口県では、2005(平成17 年)度に県内の知的障害者の施設で虐待が発生したことから、2007(平成19 年)3 月に、「山口県障害者虐待防止マニュアル」を策定した。施設に対し、このマニュアルを指針として活用するとともに施設ごとにマニュアルを策定し、組織全体として虐待防止に取り組むことを求めている。3

1 厚生労働省ホームページ 「障害者虐待防止についての勉強会の意見の概要」

2 第245 条の4 各大臣(内閣府設置法第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

3 山口県健康福祉部 障害者虐待防止マニュアル 2007 年

2 現行制度下の市町村の役割

「障害者虐待防止法」が未整備である、現在の市町村の役割について以下に述べる。

市町村は、障害者自立支援法の実施に関し、法第2 条の定めにより、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うこと、その他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う責務を有する。

(1)虐待の防止

障害者虐待は、身体的、精神的、社会的、経済的要因が複雑に絡み合って起こると考えられている。

「家庭内における障害者虐待に関する事例調査」(平成19 年、滋賀県社会福祉協議会滋賀県権利擁護センター・高齢者総合相談センター)では虐待が起こる原因として「障害に対する無理解・無関心」、「虐待者の性格・精神的問題」、「失業・借金等の生活上の問題」、「虐待者が介護等で精神的に疲れている」などが多いことが指摘されている。

障害別では、身体障害者については、「虐待者が介護等で精神的に疲れている」を要因としているものが最も高く、身体障害者は、他の障害よりも介護疲れを要因としている割合が高いと言う結果が示されている。知的障害者については、「虐待者の性格等精神的問題」が最も多く、精神障害者については、「障害に対する無理解・無関心」が他要因と比べて顕著に高い割合であった。

身体・知的・精神障害に共通して見出せることとして、「障害に対する無理解・無関心」がいずれも多いことが指摘されている。

これらの要因は、障害者虐待を未然に防ぎ、そのリスクを見極めるための重要な指標となる。虐待行為は、虐待を受ける障害者だけでなく虐待を行った養護者にも深い傷跡を残し、その後の関係にも大きな影響を及ぼすことから、虐待を未然に防ぐことが重要である。

①障害者虐待、権利擁護に関する知識・理解の啓発

虐待は障害者の権利を侵害する行為である。障害者が、その意思を尊重され尊厳を持って暮らせるように、支援者や地域住民によって人権・権利を護る関わりがなされることが求められる。

そのために、住民が障害者虐待に対する認識を深めることが、障害者虐待を防ぐ第一歩になる。地域ぐるみで虐待を未然に防ぐ取組をするために、権利擁護や虐待防止について住民に理解を得るための啓発活動を行うことが重要である。

近年は、各地域で民生委員や自治会、社会福祉協議会などを中心とした地域福祉が推進されているので、こうした組織や団体とも連携し、地域住民を巻き込んだ取組を行うことが市町村に求められている。

市町村では、それぞれのまちの状況に合わせ、まちづくりの視点で住民を巻き込んだ取組を継続していくことが期待される。

②障害に関する知識や介護・支援方法の周知・啓発

「家庭内における障害者虐待に関する事例調査」(平成19 年、滋賀県社会福祉協議会滋賀県権利擁護センター・高齢者総合相談センター)では、虐待が起こる原因の一つとして、「介護・支援方法についての知識不足」が指摘されている。介護・支援についての知識を持つことは介護負担を軽減する効果があり、この点でも虐待防止につながる。また、地域住民が障害者に対する支援方法への理解を深めることにより、介護者の負担が軽減され、地域での暮らしの大きな助けになる。

そこで、障害に関する知識や介護・支援方法について養護者・家族、地域住民に理解がなされるような取組が必要となる。

例えば市町村での取組としては、地域住民や障害者の当事者団体や支援団体と協力して、地域で行われる集まりやイベントなどで啓発のためのパンフレットの配布や講演会などを継続的に行い、地域住民が身近な地域課題として虐待防止・権利擁護を理解していくことができるよう努めていくことが考えられる。

(2)虐待の早期発見

①相談等窓口の設置

市町村では、早期発見のために、障害者虐待の相談窓口を設置し、住民に周知していく必要がある。窓口では、以下の業務を行う。

・障害者虐待や養護者への支援に関する相談への助言・指導

・相談内容に合った適切な相談窓口に責任を持ってつなぐ。(相談の内容が障害者虐待とは明らかに異なる場合)

・障害者虐待の通報や届出内容に係る受付記録の作成

・関係する部署、担当役職者への受理報告と対応方針の相談

施設における虐待の防止については、障害者やその家族は、支援を受けている施設への遠慮から、苦情を言いにくいという指摘があることから、市町村窓口においても苦情の受付とそれに対する対応を行う必要がある。

市町村は、あらゆる機会を通じて、障害者やその家族、施設関係者等に対し、障害者虐待の防止に関する普及啓発に努めるとともに、これらの者との情報交換を緊密に行い、障害者虐待の早期発見に努める。

②相談を受理してからの早期対応

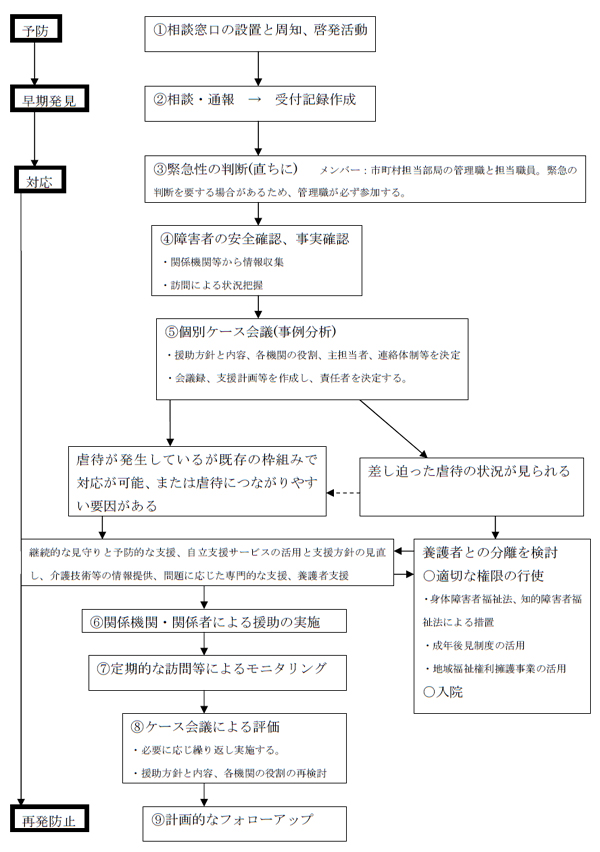

以下に、相談を受理してからの対応の流れの例を示す。4

4 筆者が作成した図。出展は埼玉県高齢者虐待対応ハンドブック 判断基準等資料 2009 年 参考:市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(平成18年4 月 厚生労働省)

| 対応項目 | 主な内容 | |

| 予 防 |

①相談窓口の設置と周知、啓発活動 | ・相談窓口を明確にし、住民や関係機関に周知する。 ・障害者虐待に関する知識・理解の啓発 ・障害に関する知識や介護・支援方法の周知・啓発 |

| 早 期 発 見 |

②相談・通報 | ・本人からの届出 ・家族・親族等からの相談による発見・通報 ・民生委員や地域住民等による発見・通報 ・医療機関、自立支援サービス従事者等による発見・通報 ・市町村の相談窓口や相談支援事業所による発見・通報 |

| 対 応 |

③緊急性の判断 | ・受付記録作成後(緊急時は形式的な受付記録の作成に先立ち)、個々の事例について、相談受理者が担当部局の管理職等に相談の上、直ちに判断を行う。 ・決定内容を会議録に記録し、速やかに責任者の確認を受け保存する。 *緊急性があると判断した場合:障害者の安全の確認、保護を優先し、早急に介入する。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の規定による措置、入院などを検討する。措置が必要と判断した場合は障害者への訪問、措置の段取り、関係機関からの情報収集など役割を分担し、即時対応する。 |

| ④障害者の安全確認、 事実確認 |

・相談、通報を受けたときは、速やかに安全の確認その他事実確認を行う。 ・確認事項:虐待の種類、程度、事実と経過、安全確認、身体・精神・生活状況、養護者との関係、関係機関からの情報収集 ・できるだけ訪問して確認する。訪問調査の際、調査項目や内容は障害者や養護者の状況を判断しつつ、信頼関係の構築を念頭に置いて柔軟に対応する。 ・生命の危険性が高く、時間的余裕がない場合は、安全確認と同時に本人の保護に向けて動きを開始する。その判断のために、通報内容等の情報から高齢者の医療の必要性が高いと予想される場合は、医療職が訪問に立ち会うことが 望ましい。 |

|

| ⑤個別ケース会議 | ・事例対応メンバー、専門家チームへの参加要請 ・参加メンバーによる協議(アセスメント、援助方針の協議、支援内容の協議、関係機関の役割の明確化、主担当者の決定、連絡体制の確認) ・会議録、支援計画の作成、確認 |

|

| ⑥関係機関・関係者による援助の実施 | 1虐待発生の危険性もしくは兆候がある 2虐待が発生しているが既存の枠組みで対応が可能 →1、2の場合:継続的な見守りと予防的な支援。自立支援サービスの活用と支援方針の見直し、介護技術等の情報提供、問題に応じた専門的な支援、養護者支援。 3積極的な介入の必要性が高い →3の場合:養護者との分離を検討。医療が必要な場合は入院を検討。 適切な権限の行使(措置、成年後見制度の活用、地域福祉権利擁護事業の活用)。 |

|

| ⑦定期的な訪問等によるモニタリング | ・主担当者の訪問、関係機関の職員からの情報収集など、 関係機関が相互に連携し、情報の確認を行う。 |

|

| ⑧ケース会議による評価 | ・情報の集約。共有化については個別ケース会議で決めておく。 ・状況の変化により支援方針の変更が必要な場合は、速やかに個別ケース会議を開催し、再アセスメント・支援方針の修正を行う。 |

|

| 再 発 予 防 |

⑨計画的なフォローアップ | ・障害者や養護者が尊厳を保持し、安心して暮らせること をもって、ケース会議による評価をもとに援助が終結する。 ・終結後は、再発予防のために介護サービスの利用や地域 の見守り、養護者支援等を継続する。ケース会議で継続支 援の役割分担を明確にする。 |

参考:市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(平成18 年4 月厚生労働省)

施設における虐待については、市町村は、障害者虐待に関する情報を得たときは、虐待を受けた障害者の安全の確保を最優先にして対応する。必要に応じ、虐待を受けた障害者の一時的な保護、他の施設への入所措置、成年後見制度の審判の申し立てなどを速やかに行う。また、社会福祉法第70条などの関係法令に基づく調査、障害者やその家族、施設関係者からの聞き取りなどの調査を速やかに開始する。

(3) 関係機関との連絡調整(障害者虐待防止ネットワークの構築)

「ネットワーク構築」とは、地域において人々やグループ、機関などをつなぎ、生活に困難や課題を抱える人々に対し、できるだけ早く適切に支援をするための連携体制を作ることである。

① 障害者虐待防止ネットワーク構築の意義

関係者が協力する体制を作ることにより、予防・発見・対応の各段階において包括的で質の高い支援が可能になる。

また、住民や関係機関が虐待防止・権利擁護について理解し、連携して見守り、支援する地域づくりに取り組むことにより、虐待を未然に防ぐことができる。

家庭内の虐待では、外から見えにくく密室性が高いこと、障害者が虐待の事実を訴えることができなかったり虐待されている自覚がない場合もあり、発見が困難である。そこで虐待が起きてしまった場合、問題が深刻化する前に発見し、支援を開始することが必要なので、関係機関だけでなく地域住民の協力が必要である。

また、虐待事例の多くは複雑な背景や解決すべき複数の課題があり、その対応には幅広く高度な知識が要求されるため市町村の担当職員だけの対応では解決が難しい。そこで関係機関が連携を取りながら方針を統一して支援を行うことが必要である。

② 障害者虐待防止ネットワークの形成・運用

高齢者虐待については、平成17 年11 月に成立した高齢者虐待防止法において、市町村は高齢者の保護や養護者支援のために地域包括支援センターや関係機関、民間団体との連携協力体制を整備することが求められている。

高齢者虐待防止ネットワークは、厚生労働省が、平成17年モデル事業実施のため平成16 年発表の「高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱」において内容が示され、推進されてきているので、各市町村の実情に応じてこうしたネットワークの活用を検討する方法も考えられる。

③障害者虐待防止ネットワーク構築の手順の例

ア 現状把握

市町村ごとに、すでに高齢者虐待や児童虐待防止のためのネットワークや地域福祉を推進するためのネットワークが構築されており、まずはその現状を把握することが必要である。

あわせて障害者の相談支援について、地域特性を含めて課題の把握をする必要がある。

関係専門職による困難事例の検討会など、虐待の問題に特化しなくても市町村規模もしくは地域ごとに行われている場合はこれを活用していくことも検討していく。

イ ネットワーク設立準備会や事務局の設置

ネットワーク構築に向けて、コーディネート役となる部署を決め、そこが中心となって関係機関が集まり、準備を行う。

ウ 啓発事業の検討

関係機関、民生委員、住民に対し協力を呼びかけるための講演会やシンポジウムなどの開催も有効である。

エ 障害者虐待防止ネットワーク運営委員会等の設立

市町村は、障害者福祉担当課とその他の関係課、社会福祉協議会、保健所、保健福祉施設、医療機関、相談支援事業所、自立支援サービス事業所、警察、消防、弁護士会、家族会、住民自治組織など、地域の多様な関係者の参加を求め、ネットワークの運営などを行う委員会を設置する。委員会では、住民への広報活動、関係者間の具体的な連絡体制、ネットワーク全体の運営状況の管理を行い、障害者虐待防止の事業全体の評価・見直しを行う。委員会設置にあたり、準備会において、ネットワーク構築と運営および障害者虐待の対応手順をシステム化するために、障害者虐待防止ネットワーク運営要綱を作成する。

オ マニュアルの整備

対応手順を統一化し、迅速な対応を図るため、ネットワーク構成メンバーが協力して対応マニュアルを作成する。

カ 啓発用パンフレット作成

市民向けに障害者虐待を地域ぐるみで予防するために、市民向けのパンフレット等を作成し、ネットワーク構成メンバーと協力して配布し、啓発に努める。

キ 研修会の実施

市民向け、関係機関向け等、各種研修会を開催し、障害者の権利擁護、虐待防止についての理解を深めていく。

施設における障害者虐待防止についても、関係機関とのネットワークにより防止に努めることが重要である。

(4) そのほかの障害者等の権利擁護のための必要な援助

① 養護者に対する支援

「家庭内における障害者虐待に関する事例調査」(平成19 年、滋賀県社会福祉協議会滋賀県権利擁護センター・高齢者総合相談センター)では虐待が起こる原因の一つとして「虐待者が介護等で精神的に疲れている」が挙げられている。虐待事例に対応する際には、虐待を行っている養護者も何らかの支援が必要な状態にあると考えて対応することが必要である。家庭内の虐待では、虐待を行っている養護者を含む家族全体を支援していくことが重要である。

そのためには、支援者は養護者を含む家族全体を支援するという視点に立ち、養護者等との信頼関係を確立するように努める。介護負担や介護ストレスの軽減を図るため、自立支援サービスや地域の社会資源の利用を勧める。

② 専門的人材の確保

市町村が的確な援助を行うためには、実情に応じてその業務を行う事務職、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、心理職等の人材を確保し、資質の向上を図ることが重要である。

職員や関係機関が協力して共通の指針となるマニュアルを作成する、虐待に関わる法制度や事例検討などノウハウや知識を提供する研修を行うことなどが期待される。

③適切な権限の行使

障害者自立支援法第48 条の定めにより、都道府県知事又は市町村長は、指定障害福祉サービス事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

さらに第49 条第7 項では、市町村は、指定事業者等について、厚生労働省令で定める基準に従って適正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を事業所又は施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならないことを定めている。

市町村は、障害者等の権利擁護及び虐待防止のために、これらの権限を適切に行使する必要がある。

そのためには、自立支援協議会や相談支援事業者の会議など、様々な機会を通じて、市町村が関係機関と協力して権利擁護および虐待防止に努めることを表明し、関係機関の協力を求めておくことが重要である。

さらに、地域ぐるみで虐待を未然に防ぐ取組をするための啓発活動を行うことも重要であり、市町村には、民生委員や自治会、社会福祉協議会などと連携し、地域住民を巻き込んだ取組を行うことが求められている。

引用文献

大渕修一監修「高齢者虐待対応・権利擁護実践ハンドブック」法研

3 今後の課題

日本における今後の課題としては、障害者虐待防止のための立法化が必要である。ただし、法律がなくても取り組める事業はたくさんあるはずであり、地域におけるネットワークづくりは今すぐにでも各市町村が取り組むべきである。

宗澤5は、2007(平成19)年に埼玉県さいたま市で障害者支援事業所及び行政区支援課を対象に成人期障害者虐待に関する調査を実施した結果を分析し、今後の課題として次のように指摘している。

まずは「障害とライフステージに関する包括性の確保」として、本研究にとって大変重要な指摘がなされている。それは、調査により把握された虐待事例には障害者手帳を持たない方や難病患者など、現行の福祉制度上の「障害」という枠組みから排除される、いわゆる「制度の谷間」に置かれる方が含まれているという点である。また、障害者の年齢により、児童期には児童虐待的な構造、高齢期には高齢者虐待的な構造が確認されていることから、「ライフステージの包括性」が不可欠であると指摘している。そこで、法整備においては対象の包括性を担保できることが望ましいと述べ、「制度の谷間に置かれる人をできる限り生み出すことのない工夫」を求めている。

また、「発生場所の包括性」として、虐待の発生が家庭や福祉サービス、知人と関係する場、雇用の場など広いことを考慮し、医療・保健・福祉・法曹関係者との連携による支援を迅速に図ることのできる制度的保障を求めている。

さらに、「虐待を受けた人への支援とともに虐待等行為者への支援を」として暮らしの中の人権保障に資する虐待対策の必要性について指摘している。これは、高齢者虐待防止法で重視された「養護者支援」である。調査では、家庭機能と生活基盤に脆弱性を持ち、かつ地域社会から孤立した世帯に集中して発生していることが明らかになった。雇用の場や施設におけるこれまでの事例でも、外部には分からない形での人権侵害が繰り返されたり、施設が抱え込まざるを得ない事情がベースをなしている。つまり、虐待は構造的に作り上げられた問題によって、「密室で発生する」形態をとるものであり、障害者本人だけでなく、すべての虐待関係当事者への支援を、地域生活保障に関わる課題として受け止めるべきであると指摘している。

また、成人期障害者の問題構造の特質には、受障時期との関連において、児童期や高齢期よりもはるかに長期に及ぶ問題の形成史を持つ点があり、家族全体への支援に配慮することを求めている。

この点で、障害者虐待への対応は、児童虐待、高齢者虐待と比べて、市町村にとっては高い専門性が要求される難しい業務であるといえるのではないだろうか。

次に宗澤は、障害者支援事業所の職員の意識調査から、「事業者職員・自治体職員の研修強化」を指摘している。6調査結果から、暮らしの中の人権に対する認識の不統一な状況が明らかとなったことから、生活支援に携わる事業者や自治体職員が人権を守りぬく見識を持つ必要があることを指摘している。そして研修については、職場内はもとより地域全体での取り組みや、児童や高齢者分野との領域横断的な取り組みを検討すべきであると述べている。領域横断的な研修については、児童虐待的構造と高齢者虐待的構造をもつ障害領域の構造からいって、障害領域の支援者にとってきわめて示唆に富む研修内容をつくることができ、包括的なライフステージを視野におさめた虐待等に関する予防と支援の知見を培う可能性を指摘している。

本研究では、障害者の権利擁護・虐待防止対策の充実のために、いわば先進分野である児童および高齢者の知見を生かした市町村レベルの取り組みについて検討する。研究の中で、地域住民との連携や領域横断的な研修は重要なキーワードとして位置づけている。

5 宗澤忠雄 成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告 やどかり出 版 2008 年

6宗澤忠雄 成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告 やどかり出版 2008 年 106 ページ

1-2 児童虐待防止活動について

児童虐待とは、親や保護者、その同居人などが児童や幼児に虐待を加えることである。

暴力などによる身体的な虐待、食事を与えないなどのネグレクト、性的な虐待、言葉や態度による心理的な虐待など、児童の身体・精神に危害を加えたり、適切な保護・養育を行わないことを言う。

児童虐待は人格形成期にある児童の心身に重大な影響を与えるものであり、児童の人権をまもるために、確実な対応が求められる。

2000(平成12)年、「児童虐待の防止等に関する法律」が成立した。児童への虐待を禁止し、虐待を受けた児童を早期に発見、保護して、自立を支援するための法律である。児童の虐待事件多発を背景に、超党派の議員立法によって成立した。保護者だけでなく、保護者以外の同居人による暴行も虐待と認めた。また、虐待の予防、被害児童の保護、自立支援に関する国および地方公共団体の責務と連携の強化も定められた。

1 日本における児童虐待問題への取り組み(児童虐待防止法制定までの流れ)

1990(平成2)年に厚生省(現・厚生労働省)が児童虐待の統計を取り始めた。全国の児童相談所からの児童虐待報告件数は1,101 件であった。その後は現在に至るまで児童虐待件数は増加し続けている。2007(平成19)年度中に児童相談所が対応した養護相談のうち「児童虐待相談の対応件数」は40,639 件で、前年度に比べ3,316 件(前年度比8.9%)増加している。

児童相談所では従来から親との関係構築を重視するケースワーク主義を取っていたため、当時は児童虐待の通告を受けても、親の意向を尊重した対応をおこなったために保護や援助がうまくいかず、結局は子どもが死亡したり重大な怪我を負ったりする事例が跡を絶たなかった。

この対策としての先駆的取り組みとしては、大阪市及び大阪府が児童相談所、医療・保健・福祉関係者による勉強会や研究会活動、弁護士と児童相談所がタイアップした活動などで実績を上げていた。7大阪市及び大阪府の独自の取り組みは、その後他職種合同による事例研究会「大阪児童虐待研究会」活動へと発展し、児童相談所の紀要などで情報発信された。これらの活動の中で、児童虐待の援助に関しては、従来の保護者との関係を第一義的に重視するケースワーク主義では限界があってうまくいかないこと、むしろ法的対応を積極的に行い、後のトラブルを恐れずに家庭裁判所にケースを上げることが、より迅速で子どもの救済につながることが強くアピールされた。8

厚生省は1997(平成9)年に児童家庭局長通知「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」を発出した。9

その中で、児童福祉法に通告義務、立入調査、一時保護、家庭裁判所への申立規定が設けられているが、必ずしもその適切な運用が図られてこなかったことに触れている。その上で、児童相談所等関係機関及び児童福祉施設等に対し、法の解釈・運用に当たり、次のような点に留意することを求めた。

1) 保護を要する児童について

学校など地域の関係者と緊密な連絡をとりつつ積極的に情報収集し、早期発見と早期対応に努めること。

2) 要保護児童発見者の通告義務について

通告義務は広く国民一般に課された義務であるとともに、特に児童福祉関係者については通告義務の履行を強く要請される。民生・児童委員、医師、教職員等関係者への啓発活動に努めること。

3) 立入調査について

地域の関係機関と緊密な連携を図りつつ、事実関係の調査、確認に万全を期すこと。必要に応じ警察との連携による調査を行うこと。また、状況に応じ遅滞なく児童の一時保護につなげるなど、児童の福祉を最優先した臨機応変の対応に努めること。

4) 一時保護について

一時保護に当たっては児童及び保護者の同意を得て行うことが望ましいが、得られない場合は児童の福祉を最優先して対応すること。保護者の同意が得られずに行った一時保護等について、保護者が引き取りを求めてきた場合はこれを拒むこと。また、一時保護期間中は児童の心身の状態に留意し、医師、保健師等との連携を図ること。

5) 施設入所等の措置

施設入所措置を採るに当たり、保護者の同意が困難である場合は、児童福祉法に定める家庭裁判所の承認の申立てを行う等により児童の最善の処遇を最優先すること。家庭裁判所の承認を得て施設入所した場合、保護者等の引き取りはこれを拒むこと。親権者が強引に連れ戻し、虐待を続けているような場合は、児童相談所長による親権喪失申立て請求を積極的に検討すること。

このような社会の動きの中で、人々の関心が高まり、関係者から法制化を求める声が拡大していった。

国会議員の間で超党派の取り組みが開始され、議員立法での法制化を目指す動きとなった。

そして2000(平成12)年5 月、「児童虐待の防止等に関する法律」が成立し、同年11 月に施行された。この法律の意義として、これまで民事不介入に徹していた家庭内の問題に、申請ではなく介入的に関与する仕組みをつくったという点で、大きな歴史的転換の意味を有している。102001(平成13)年には配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が成立し、2005(平成17)年には高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が成立した。配偶者間の暴力、高齢者虐待の問題においても、児童虐待と同じく社会構造の変化により家庭内の問題に社会が関与する仕組みを必要としている点で共通していたと言える。

7 津崎哲郎、橋本和明編著 最前線レポート 児童虐待はいま 連携システムの構築に向け て 2008 年10 月20 日 4 ページ

8 同 8 ページ

9 厚生省児童家庭局長通知「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」1997 年、児発第434 号

10 津崎哲郎、橋本和明編著 最前線レポート 児童虐待はいま 連携システムの構築に向け て 2008 年10 月20 日 10ページ

11 同 11 ページ

12 厚生労働省ホームページ 児童虐待防止対策・DV 防止対策 児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律(概要)

http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-boushikaisei19.html

2 児童虐待防止法制定後の状況

1)2004 年の法改正

児童虐待防止法施行により、児童相談所は従来の援助の理念や手法を根底から揺さぶる大きな意識と体制の改革を求められることになった。11虐待事例の対応は、機動性と複数職員対応が求められるため、組織内に虐待対策部署を設置する組織的改革が一般化していった。また、緊急時の迅速な対応のための夜間や休日を含む24 時間の通告受理体制の整備、一時保護所や児童養護施設の満床化、職員のバーンアウト、子どもへの個別ケアなど様々な課題が発見され、児童相談所だけでは対処できないことが明確になっていった。

こうした状況から、2004(平成16)年に児童虐待防止法と関連児童福祉法が改正された。

主な改正点は市町村を児童虐待の通告先として新たに追加し、児童・家庭問題に第一義的に対応する役割を市町村に与えた。これにより困難事例や保護に絡む事例は児童相談所が対処し、在宅での支援が必要な事例は市町村が中心となって地域ネットワークを活用して支援することになった。実際は市町村にも人的に限界があることから、ネットワークの組織化とコーディネートを市町村が担い、ネットワークメンバーである保健所、保育所、医療機関、学校、民生・児童委員によるチームアプローチを目指すものであった。そしてネットワークを「要保護児童対策地域協議会」と位置づけ、そこに守秘義務を課し、ネットワーク内の情報共有に支障を来たさないよう配慮された。

2)2007 年の法改正

2007(平成19)年に児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律が制定され、児童の安全確認等のための立入調査等の強化、保護者に対する面会・通信等の制限の強化等を図るための所要の見直しが行われた。12

(1) 児童の安全確認等のための立入調査等の強化

・児童相談所等は、虐待通告を受けたときは、速やかに安全確認のための措置を講ずること。

・市町村等は、立入調査又は一時保護の実施が適当であると判断した場合には、その旨を児童相談所長等に通知すること。

・児童虐待のおそれのある保護者に対する都道府県知事による出頭要求を制度化すること。

・従来の立入調査のスキームに加え、都道府県知事が立入調査を実施し、かつ、重ねての出頭要求を行っても、保護者がこれに応じない場合に限り、裁判官の許可状を得た上で、解錠等を伴う立入を可能とすること。立入調査を拒否した者に対する罰金の額を引き上げるものとすること。(30 万円以下→50 万円以下)

(2) 保護者に対する面会・通信等の制限の強化

・一時保護及び保護者の同意による施設入所等の間も、児童相談所長等が保護者に対して面会・通信を制限できるようにすること。また、裁判所の承認を得て強制的な施設入所等の措置を行った場合であって、特に必要があるときは、都道府県知事は、保護者に対し、児童へのつきまといや児童の居場所付近でのはいかいを禁止できることとし、当該禁止命令の違反につき罰則を設けること。

(3) 保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化

・児童虐待を行った保護者に対する指導に係る都道府県知事の勧告に従わなかった場合には、一時保護、施設入所措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。

・施設入所等の措置を解除しようとする際には、保護者に対する指導の効果等を勘案するものとすること。

つまり、児童相談所の権限を大幅に強化した改正である。また、児童相談所に対し、子どもの施設入所の解除に当たって再発防止策を講じるよう義務付けた。親子・家族の関係の再構築という大変専門性の高い根気の要る業務が求められている。

3 児童虐待対策における市町村の役割と課題

2004(平成16)年の法改正により、市町村は児童・家庭問題に第一義的に対応する窓口として位置づけられた。2007(平成19)年に厚生労働省が実施した相談業務の実態調査の結果をもとに発出した「平成19 年度市町村における児童家庭相談業務の状況について」では、市町村における児童家庭相談体制の整備として次のような機能を期待されている。13

・単なる児童相談の初期窓口の役割を果たすだけではなく、個別事例の援助方針を関係者と決め、実際に援助を行っていく役割を果たすことが求められる。すなわち、(1)相談・通告の受付、(2)受理会議(緊急受理会議)、(3)調査、(4)ケース検討会議、(5)市町村による援助、児童相談所への送致等、(6)援助内容の評価、(7)相談援助活動の終結といった、児童家庭相談におけるすべての過程において、市町村が第一義的な役割を担うことが必要である。

・都道府県との役割分担については、今後は、市町村の事例に対する見立ての力や対応力を高め、児童福祉法第27条の措置を要する場合や医学的・心理学的判定を要する場合など児童相談所に送致する場合を除き、市町村が中心となって対応する事例を増やしていくべきである。その際、地域子育て支援サービスや母子保健事業の実施主体であるなど日常的に住民と接し、身近な機関である市町村の特性を踏まえ、子育て支援や虐待予防の観点を重視した取組を進めることが必要である。

・相談窓口の担当職員については、ソーシャルワークを担う社会福祉士などを福祉職として採用することや児童福祉司相当の資格要件の前提となる指定講習会に積極的に参加させるなど、児童福祉司任用資格相当の職員の確保に努めることが望ましい。

・受理会議やケース検討会議について、平成17年6月1日現在の市町村における児童家庭相談業務調査結果(以下「相談業務調査」と略す)では、半数程度の市町村が開催しておらず、特に町村では相談に関して相談担当者個人に委ね、組織的な判断や対応がなされていない状況が多々みられることから、各市町村、特に町村部において、組織的な判断や対応を行うことのできるような体制を早急に整備する必要がある。

・夜間・休日等の対応体制の整備が急務である。

また、市町村の職員体制の確保・専門性の向上については、次のように述べている。

・相談業務調査では、市町村の相談担当職員の7割は兼務である。また、相談担当職員の37%は一般行政職であり、児童福祉司任用資格相当の職員は8%弱、社会福祉士は2%にすぎないなど、各市町村とも人材確保に苦心している状況である。特に小規模な町村では、一人の相談担当職員で他の業務と兼務しながら対応している例も多く、相談窓口の人事ローテーション、専門性の確保が難しいとの指摘もある。

・非常勤職員の活用や学校の教職員の活用など多職種がチームを組んで対応する体制についても検討すべきである。

・児童福祉司任用資格相当の職員の確保を中心に、保健師、保育士、教職員などの多職種による対応を積極的に検討することが必要である。

次に専門性の向上、対応力の強化については、次のとおりである。

・相談業務調査では、4割の市町村において、相談担当職員が資質向上のための研修を受けておらず、少なくとも、こうした職員に対して研修を受講する機会を確保すべきである。

・このため、市町村では、日頃から自主的な研修を行うことはもちろん、近隣の市町村との共同実施や都道府県が研修を実施する場合に参加するなど、積極的な研修の機会の確保に努めるべきである。

・研修を行っても市町村の担当職員がすぐに人事異動してしまうという課題も指摘されており、市町村職員を対象とした研修を行う場合には2~3年周期で研修プログラムを組む必要がある。

・市町村職員が児童相談所で数日間、短期的な研修を行うことや児童相談所の援助方針会議への参加などに取り組む市町村もあり、市町村と都道府県・児童相談所との人事交流(1~2年程度)が市町村の相談担当職員の人材育成に効果的と考えられるため、こうした工夫を各市町村で採用すべきである。

・市町村の対応力に関し、例えば、業務マニュアルを作成している市町村が現状では5割程度にとどまっており、それぞれの自治体に適した業務マニュアルの作成が必要である。

・市町村と児童相談所とが共通のアセスメントシートを用いるなど、アセスメントのための共通指標を用いることも検討すべきである。

・外部人材の活用は町村では9割以上が、市部でも約8割が行っておらず、民間有識者の任期付き採用や市町村児童福祉審議会の活用などによる外部人材の活用にも取り組むべきである。

次に、要保護児童対策地域協議会の設置等については、次のとおりである。

・複雑な要因が絡み合って発生する虐待などについては、多様な関係機関、関係者の情報と援助方針の共有化、またそれを踏まえた支援が不可欠であることから、各市町村は早急に協議会等の設置を検討すべきである。その際、小規模な市町村においては、他の協議会との合同開催や事実上の共同設置を行うことも考えられる。協議会等を設置した後も、具体的な事例を扱っていないところが見られるが、児童相談所の協力も得て、事例研究会を行うなどにより参加者間で事例の取扱いについての共通認識を形成していくことが、ネットワークを機能させていく上で重要である。

・協議会等を設置している市町村においては、代表者会議や実務者会議よりも、個別ケース検討会議を開催している市町村数が多く、個別事例対応に活動の重点が置かれている様子がうかがえる。協議会等が担うべき役割や協議会等と市町村の相談窓口との関係については、一様に定められるものではなく、各市町村の実情に応じて組み立てていくべきことがもとより基本である。しかしながら、個別の事例について地域資源を総動員しながら対応することが効果的であると考えられることから、市町村の相談窓口で事例を受け付けた上で、協議会等で受理会議(緊急受理会議を含む)、調査、援助方針の決定とこれを踏まえた継続的な援助など、個別ケース対応についての役割を担うという取組について各市町村で検討すべきである。

・一方、児童相談所との役割分担の明確化なども課題として挙げられており、個別事例を協議会等が担う場合でも、児童相談所との関係をルール化する必要がある。

・市町村は、個別事例の援助方針を決めるために協議会の開催の事務や個別事例の支援の実施状況の把握等を行うことが不可欠であり、調整機関のコーディネーターは、こうした事務を担い協議会の活動の要となることが期待される。しかしながら、協議会を設置している市町村のうち、常勤で配置されているのは約6割にとどまり、非常勤では適時適切に協議会の開催事務を行うことが困難であるため、常勤での配置が必要である。

また、コーディネーターには個別事例の援助方針を関係者と決め、援助状況の把握等を行うことも求められており、その力量アップのためにスーパーバイザーを確保することや専門職の雇用等の人材確保も、検討すべきである。

では、現場の実情はどのようになっているのだろうか。

2006(平成16)年の法改正により、市町村は児童・家庭問題に第一義的に対応する窓口として位置づけられた。しかし才村は、人材の確保や体制整備に多くの自治体が苦慮していると指摘している。142007(平成17)年に厚生労働省が実施した「平成19 年度市町村における児童家庭相談業務の状況について」15の結果によると、児童家庭相談に対応する上で困難な点として、8 割以上が「専門性を有する人材の確保」を挙げ、半数以上が「業務多忙のため体制づくりが遅れている」と回答した。

虐待の対応では、通告を受理したら緊急性を判断し、市町村で対応するか児童相談所に送致するかを適切に迅速に判断する必要がある。そのためには高い専門性が必要とされるが、実際には市町村の現場では人材確保が困難であるという現状が調査により示されているといえよう。

13 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 平成19 年度市町村における児童家庭相談業務の 状況について 2007 年

3 児童虐待対策における市町村の役割と課題

2004(平成16)年の法改正により、市町村は児童・家庭問題に第一義的に対応する窓口として位置づけられた。2007(平成19)年に厚生労働省が実施した相談業務の実態調査の結果をもとに発出した「平成19 年度市町村における児童家庭相談業務の状況について」では、市町村における児童家庭相談体制の整備として次のような機能を期待されている。13 ・単なる児童相談の初期窓口の役割を果たすだけではなく、個別事例の援助方針を関係 者と決め、実際に援助を行っていく役割を果たすことが求められる。すなわち、(1)相談・ 通告の受付、(2)受理会議(緊急受理会議)、(3)調査、(4)ケース検討会議、(5)市町村によ る援助、児童相談所への送致等、(6)援助内容の評価、(7)相談援助活動の終結といった、児童家庭相談におけるすべての過程において、市町村が第一義的な役割を担うことが必要である。

・都道府県との役割分担については、今後は、市町村の事例に対する見立ての力や対応力を高め、児童福祉法第27条の措置を要する場合や医学的・心理学的判定を要する場合など児童相談所に送致する場合を除き、市町村が中心となって対応する事例を増やしていくべきである。その際、地域子育て支援サービスや母子保健事業の実施主体であるなど日常的に住民と接し、身近な機関である市町村の特性を踏まえ、子育て支援や虐待予防の観点を重視した取組を進めることが必要である。

・相談窓口の担当職員については、ソーシャルワークを担う社会福祉士などを福祉職として採用することや児童福祉司相当の資格要件の前提となる指定講習会に積極的に参加させるなど、児童福祉司任用資格相当の職員の確保に努めることが望ましい。

・受理会議やケース検討会議について、平成17年6月1日現在の市町村における児童家庭相談業務調査結果(以下「相談業務調査」と略す)では、半数程度の市町村が開催しておらず、特に町村では相談に関して相談担当者個人に委ね、組織的な判断や対応がなされていない状況が多々みられることから、各市町村、特に町村部において、組織的な判断や対応を行うことのできるような体制を早急に整備する必要がある。

・夜間・休日等の対応体制の整備が急務である。

また、市町村の職員体制の確保・専門性の向上については、次のように述べている。

・相談業務調査では、市町村の相談担当職員の7割は兼務である。また、相談担当職員の37%は一般行政職であり、児童福祉司任用資格相当の職員は8%弱、社会福祉士は2%にすぎないなど、各市町村とも人材確保に苦心している状況である。特に小規模な町村では、一人の相談担当職員で他の業務と兼務しながら対応している例も多く、相談窓口の人事ローテーション、専門性の確保が難しいとの指摘もある。

・非常勤職員の活用や学校の教職員の活用など多職種がチームを組んで対応する体制についても検討すべきである。

・児童福祉司任用資格相当の職員の確保を中心に、保健師、保育士、教職員などの多職種による対応を積極的に検討することが必要である。

次に専門性の向上、対応力の強化については、次のとおりである。

・相談業務調査では、4割の市町村において、相談担当職員が資質向上のための研修を受けておらず、少なくとも、こうした職員に対して研修を受講する機会を確保すべきである。

・このため、市町村では、日頃から自主的な研修を行うことはもちろん、近隣の市町村との共同実施や都道府県が研修を実施する場合に参加するなど、積極的な研修の機会の確保に努めるべきである。

・研修を行っても市町村の担当職員がすぐに人事異動してしまうという課題も指摘されており、市町村職員を対象とした研修を行う場合には2~3年周期で研修プログラムを組む必要がある。

・市町村職員が児童相談所で数日間、短期的な研修を行うことや児童相談所の援助方針会議への参加などに取り組む市町村もあり、市町村と都道府県・児童相談所との人事交流(1~2年程度)が市町村の相談担当職員の人材育成に効果的と考えられるため、こうした工夫を各市町村で採用すべきである。

・市町村の対応力に関し、例えば、業務マニュアルを作成している市町村が現状では5割程度にとどまっており、それぞれの自治体に適した業務マニュアルの作成が必要である。

・市町村と児童相談所とが共通のアセスメントシートを用いるなど、アセスメントのための共通指標を用いることも検討すべきである。

・外部人材の活用は町村では9割以上が、市部でも約8割が行っておらず、民間有識者の任期付き採用や市町村児童福祉審議会の活用などによる外部人材の活用にも取り組むべきである。

次に、要保護児童対策地域協議会の設置等については、次のとおりである。

・複雑な要因が絡み合って発生する虐待などについては、多様な関係機関、関係者の情報と援助方針の共有化、またそれを踏まえた支援が不可欠であることから、各市町村は早急に協議会等の設置を検討すべきである。その際、小規模な市町村においては、他の協議会との合同開催や事実上の共同設置を行うことも考えられる。協議会等を設置した後も、具体的な事例を扱っていないところが見られるが、児童相談所の協力も得て、事例研究会を行うなどにより参加者間で事例の取扱いについての共通認識を形成していくことが、ネットワークを機能させていく上で重要である。

・協議会等を設置している市町村においては、代表者会議や実務者会議よりも、個別ケース検討会議を開催している市町村数が多く、個別事例対応に活動の重点が置かれている様子がうかがえる。協議会等が担うべき役割や協議会等と市町村の相談窓口との関係については、一様に定められるものではなく、各市町村の実情に応じて組み立てていくべきことがもとより基本である。しかしながら、個別の事例について地域資源を総動員しながら対応することが効果的であると考えられることから、市町村の相談窓口で事例を受け付けた上で、協議会等で受理会議(緊急受理会議を含む)、調査、援助方針の決定とこれを踏まえた継続的な援助など、個別ケース対応についての役割を担うという取組について各市町村で検討すべきである。

・一方、児童相談所との役割分担の明確化なども課題として挙げられており、個別事例を協議会等が担う場合でも、児童相談所との関係をルール化する必要がある。

・市町村は、個別事例の援助方針を決めるために協議会の開催の事務や個別事例の支援の実施状況の把握等を行うことが不可欠であり、調整機関のコーディネーターは、こうした事務を担い協議会の活動の要となることが期待される。しかしながら、協議会を設置している市町村のうち、常勤で配置されているのは約6割にとどまり、非常勤では適時適切に協議会の開催事務を行うことが困難であるため、常勤での配置が必要である。

また、コーディネーターには個別事例の援助方針を関係者と決め、援助状況の把握等を行うことも求められており、その力量アップのためにスーパーバイザーを確保することや専門職の雇用等の人材確保も、検討すべきである。

では、現場の実情はどのようになっているのだろうか。

2006(平成16)年の法改正により、市町村は児童・家庭問題に第一義的に対応する窓口として位置づけられた。しかし才村は、人材の確保や体制整備に多くの自治体が苦慮していると指摘している。142007(平成17)年に厚生労働省が実施した「平成19 年度市町村における児童家庭相談業務の状況について」15の結果によると、児童家庭相談に対応する上で困難な点として、8 割以上が「専門性を有する人材の確保」を挙げ、半数以上が「業務多忙のため体制づくりが遅れている」と回答した。

虐待の対応では、通告を受理したら緊急性を判断し、市町村で対応するか児童相談所に送致するかを適切に迅速に判断する必要がある。そのためには高い専門性が必要とされるが、実際には市町村の現場では人材確保が困難であるという現状が調査により示されているといえよう。

14 津崎哲郎、橋本和明編著 才村純 最前線レポート 児童虐待はいま 連携システムの構 築に向けて 2008 年10 月20 日 209ページ

15 厚生労働省「平成19 年度市町村における児童家庭相談業務の状況について」2007 年

4 職員の専門性の確保についての課題

虐待事例に対応するとき、迅速かつ適切な判断が要求される。また、保護者との間に適切な援助関係を構築する技術が求められる。さらに被虐待児童へのケア、家族関係の再構築などの業務においても高い専門性が必要とされる。

厚生労働省は、「今後の児童家庭相談体制のあり方に関する研究会報告書」で、児童相談所の児童福祉司が虐待対応に精通するには、専門職としての基本的な見識・技術に加え、豊富な経験が不可欠であり、最低5 年から10 年程度の経験が必要であるとしている。

才村16は、児童相談所の児童福祉司について、本来的には専門職任用を行うとともに、OJTや長期の現任研修が必要であるが、実際には一般行政職を児童福祉司に任用している自治体が少なくないと述べ、また、一般行政職はソーシャルワークに関する基礎的な教育を受けていないことに加え、異動のサイクルが短く、個人においても組織においても専門性が蓄積されないという問題があると指摘している。また、専門職任用が進まないのは、自治体が人事の滞留を嫌うからと考えられるが、専門職配置がどうしても公務員制度になじまないのであれば、民間のエキスパートを中途採用するか任期付き職員として雇用するなど、柔軟な人事システムを導入するとともに、業務の中の可能な部分についてはアウトソーシングすることも検討すべきであると指摘している。17

16津崎哲郎、橋本和明編著 才村純 最前線レポート 児童虐待はいま 連携システムの構築に向けて 2008 年10 月20 日 207ページ

17津崎哲郎、橋本和明編著 最前線レポート 児童虐待はいま 連携システムの構築に向けて 2008 年10 月20 日 208ページ

1-3 高齢者虐待防止活動について

1日本の高齢者虐待対策の状況

高齢者になると次第に心身の機能低下が進み、家族や介護サービスによる援助を必要とすることが多くなる。認知症を発症した高齢者の場合、判断力の低下から消費者被害にあったり、資産管理が不可能になって親族に資産を搾取されたりする事例が発生する。また、認知症により家族の介護負担が増大した結果、介護者が認知症による言動だと分からぬままイライラして暴力を振るってしまったり、認知症による行動の問題から家族と不仲になったり十分なケアを受けられなくなったりする事例も後を絶たない。

日本では、90 年代に保健福祉系の研究者による実態調査結果が報告された。18192003(平成15)年には、厚生労働省の補助金を受け、医療経済研究・社会保健福祉協会が「家庭内における高齢者虐待に関する調査」を実施した。20そして高齢者虐待防止モデル事業として石川県金沢市、神奈川県横須賀市での取り組みが行われた。また、同じ2003(平成15)年8月に日本高齢者虐待防止学会が設立された。

こうした社会の動きを受けて、2005(平成17)年11 月、議員立法により「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が公布され、2006(平成18)年4月に施行された。

2高齢者虐待防止法の意義

高齢者虐待防止法制定の意義として、次の5点をあげることができる。21第1 に、虐待の定義が明確になり、国として取り組む対象を明確にした点である。第2 に法律の名称に「養 護者に対する支援」が明記され、高齢者の救済とともに養護者の支援に焦点を当てた点である。第3 に、現場からは在宅の高齢者に対する虐待防止の制度化を求める声が大きかったが、一方で施設における虐待も従来から指摘されていたため、同時に制度化された点である。第4 に、虐待を防止するためには地域住民や専門職からの通報制度が活用される必要があるため、「通報することは守秘義務違反と扱われてはならない」と明言された点である。第5 に通報制度及び立入調査等の制度運営の中心的役割を担う機関として市町村が担当することとされたことである。児童虐待では、児童相談所が専門機関として設置されているのに比べ、高齢者虐待では市町村がほとんどの役割を担う意味で、今までにない高い専門性を求められる仕事が市町村に与えられたということである。

3高齢者虐待防止法における市町村の役割

次に、高齢者虐待防止法で市町村の役割はどのように定められているかを整理する。

(1)養護者による高齢者虐待について

まず、市町村の役割として、高齢者に対する相談・指導・助言を行うことが定められている。また同様に養護者に対する介護負担軽減のための相談・指導・助言も重要な役割である。

次に市町村は、虐待の通報や届出を受理する窓口であることから、その通報事実を確認するための措置を速やかに講じる必要がある。

虐待を受けた高齢者を保護し、老人福祉法によるやむを得ない措置の適正な運用により、居室を確保することも必要である。措置した施設に虐待者が面会に来た場合、その面会を制限することができる。

さらに市町村に立入調査の権限が付与されており、その際警察署長に援助を求めることができる。

市町村は、高齢者虐待防止の中核的な機関を設置する者として、通報や届出の受理、高齢者の保護、養護者支援等に関する窓口となる部局や高齢者虐待対応協力者の名称を市民に明示するなどして周知する必要がある。

以上の役割を担うために、市町村では専門的に従事する職員の確保が不可欠であり、これも市町村の役割とされている。

(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待について

市町村は、養介護施設従事者等による高齢者虐待についても通報受理機関とされており、その旨を施設内職員に周知しなければならない。

市町村が通報や届出を受けたときは、虐待に係る事項を都道府県に報告するとともに、市町村の長は養介護施設の業務または養介護事業の適正な運営を確保することにより、高齢者の虐待防止および高齢者の保護を図るため、入所措置や成年後見申立て等の老人福祉法上の権限、介護保険上の権限を適切に行使するものとされている。

(3)財産上の不当取引による被害防止

財産上の不当取引とは、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引を指す。市町村は高齢者の被害について相談に応じること、消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介することが定められている。

(4)包括的支援事業

市町村には、介護保険法に規定する包括的支援事業として高齢者虐待の防止、対応の義務の実施が義務付けられている。介護保険法の規定と高齢者虐待防止法の規定を整合・発展させて運用していくことが必要である。22

(5)地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターは、市町村が設置する、包括的支援事業を実施する施設である。

近年は高齢者の介護に関し、住み慣れた地域でできる限り長く暮らし続けることができるように、という考え方が日本の医療・介護における方向性である。2006(平成18)年の介護保険制度改正時に地域包括支援センターが設置された。地域包括支援センターは、高齢者の身近にあって様々な相談を総合的に受け付けたり、介護保険のケアマネジャーに対する支援、介護予防マネジメントなどを行う。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職を配置して、チームアプローチにより、健康なときの介護予防から、医療や介護が必要になったときまで、切れ目のない支援が提供されるように、介護に関わる包括的な支援を行う機関として設置された。コミュニティケア、地域ネットワークづくりの核となる存在である。

地域包括支援センターが担う包括的支援事業とは、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業である。

地域包括支援センターの権利擁護事業は、「被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業」と明記されている。すなわち地域包括支援センターは、高齢者に対し総合相談を行いながら、高齢者の権利をまもるための活動を行い、その中で高齢者虐待についても高齢者の権利擁護の視点で適切に対応していく役割を持っているということである。

地域包括支援センターは、高齢者虐待防止ネットワークを構築し、虐待に関する通報の受理、相談、事実確認・個別ケース会議の実施について中心的役割を担う。

地域包括支援センターの設置主体は、市町村または市町村から包括的支援事業を適切に実施できるとして委託を受けた法人である。地域包括支援センターのあり方に関する基礎調査研究報告書23によれば、市町村の直営が36.4%、法人への委託が63.6%である。

ここで現場の状況を知るために、自治体からの声を紹介する。

2008(平成20)年度に埼玉県が県内地域包括支援センターを対象に実施したアンケート調査24によると、地域包括支援センターの行政への要望として次のような点が挙げられている。

・地域ネットワークづくりには、行政内ネットワークを強化してほしい。

・介護や福祉だけでなく、精神保健、防災、防犯、法律等の専門職種との連携が必要である。連携がスムーズにいくように行政が調整役を担って欲しい。

・行政保健師との話し合いの場を設けて欲しい。協働したい。

また、三重県長寿社会室のホームページでは、介護保険事業計画勉強会の資料が公開されている。25その中平成20 年5 月14 日の配布資料の中で、桑名市西部地域包括支援センター三浦浩実氏が次のように指摘している。「医療との連携においては、個人的なネットワークや人脈を使って動いているのが現状であるが、そういう時代は終わって、地域包括支援センターとして医療機関等とのネットワークを持っていかなければならないと感じている。ネットワークづくりにはエネルギーを要する。福祉と関係のない職種も含めたネットワークを早急に立ち上げる必要があるケースもある。地域包括支援センターはこうした小さなネットワークと、組織と組織を繋げる大きなネットワークを求められており多大なエネルギーを要する。エネルギーは、ネットワーク形成の知識と技術から生まれる。この知識や技術も必要であるが一番重要なのは行政のバックアップである。委託したから終わりではなく、委託したところをいかに活用するのかが行政にとって重要と考える。」

地域包括支援センターの設置形態が市町村直営であっても法人への委託であっても、行政が地域ネットワーク構築のリーダーシップをとるべきであることに変わりはない。虐待事例の支援の場合は特に、組織的な判断に基づく迅速な対応と継続的な支援が必要であることから、市町村は自らの役割をしっかりと認識する必要がある。

22 池田直樹、谷村慎介、佐々木育子、Q&A高齢者虐待対応の法律と実務 2007 31 ページ

23 財団法人長寿社会開発センター 地域包括支援センターのあり方に関する基礎調査研究報告書 平成19 年3 月

24 埼玉県福祉部介護保険課

25 三重県長寿社会室 http://www.pref.mie.jp/chojus/HP/bennkyoukai/

1 権利擁護とは

人は人として生まれてきたことによる当然の権利を持っており、この当然の権利を守るのが権利擁護である。

荒26は権利擁護の具体的内容について次のように述べている。

私たちがこれまでの人生の中でさりげなく、何気なく、苦もなくおこなってきたことを、何らかの事情でこれができない状態に陥ったとしても可能となるよう、その仕組みや仕掛けを考えることである。そのためにはそれぞれの立場に立った場合の属性や特質を見極め、これに伴い課題となる事情を分析し、解明する必要が出てくる。人は最初は子どもとして弱い立場に立ち、そのほか、患者として、女性として、就労者として、消費者として、それぞれ弱い立場に立たされることになる。時にはこれら弱い立場を二重にも三重にも重ねて持つことを強いられることが少なくない。とりわけ高齢者や障害者はそれ自体弱い立場に立たされるだけでなく、同時多発的あるいは複合的に弱い立場を幾重にも持たざるを得ず、この点で権利擁護の必要性が極めて高い。高齢者や障害者の人権や権利擁護を図るべく課題分析しようとする場合には、このような事情を十分考慮しなければならない。

その一方で、福祉サービスを提供する側にはそれなりの使命感と高い倫理性が求められるはずであるが、要支援高齢者や障害者の生活支援に従事したり、サービスを提供している人々が人権とか権利擁護について学ぶ機会はほとんど保障されてこなかったと指摘している。27

26 高野範城、荒中、小湊順一、高齢者・障害者の権利擁護とコンプライアンス、あけび書房、 2005 年

27 高野範城、荒中、小湊順一、高齢者・障害者の権利擁護とコンプライアンス、あけび書房、 2005 年117 ページ

2 権利擁護の積極面と消極面

さらに荒は次のように述べている。

権利擁護は、生命、身体、自由、名誉、財産等の権利が侵害されないこと、すなわち消極的な側面だけが考慮されるだけでなく、積極的側面が考慮される必要がある。

積極的側面は自分に必要なメニューが必要な分だけ取り出せる環境が保障された中で生活することができ、このメニューの中から自己決定で必要なサービスや物が取り出せて、それがその人にとって良質で適切であり続けることが必要である。

消極的側面の保障と積極的側面の保障があいまって初めて、人は一人前の生活が可能となる。

3 権利擁護の手段

(1)権利擁護の対象となる人々がいつも元気で生き生きとして生活できるよう、エンパワーメントされていること。

(2)情報が容易に入手可能な状態にあり、自分にとっても必要なものが選択しやすい状況が作られていること。

(3)事業者が独りよがりのサービスになっていないか、常にチェックできる制度が導入されていること。

(4)常に生命の危険にさらされている人々のため、簡易で迅速に解決できる制度が存在すること。

(5)同時多発的に様々な問題が降りかかってきて、本人はもとより一人の専門家では対応しきれない多重的な困難を背負い込んだ人々についても適切に対応できるよう、多種の専門家が集い、手軽に利用できる総合的な権利擁護センターが存在すること。

さらに荒28は、「21 世紀の国民生活上の理念」として、私達がどのような社会の中で生きたいかについて、次のように述べている。

1 病気や障害があっても、急に体調を崩しても、その本人はもちろんのこと、その人を支える家族も安心して安全に安定した環境の中で生活できるシステムが整っているか。

医療、福祉、法律の各サービスが単独あるいは重複して、24 時間365 日いつでも、どこでも、豊富なメニューの中から、必要な量だけ選べるようなシステムになっているか。

2 病気になっても、障害を持っても、年老いても、その人の状態、置かれた立場の中でその意向を最大限尊重したオーダーメイドの支援が受けられるシステムが整っているか。

3 どのような境遇におかれようとも、消費生活の場で高品質、安全、安価なサービスが適度な速度で提供されるシステムが整っているか。消費生活の場面では提供する側(事業者)が消費者より圧倒的に優位な立場にあるが、これを前提に消費者と事業者が対等な立場を築けるような法制度が整備されて運用されているか。

4 子どもが段階的に一人前になっていくことが共通の認識となっていて、その精神的、肉体的発展段階に応じた権利を持ち、責任を負わされ、これを自覚するためのシステムが整っているか。子どもは家庭、学校、地域の中で安全、安心、安定した環境の中で育まれ生活し、学習し、自立のための訓練を受ける権利が保障されていることが自覚され、これを全て実現できるような具体的な方策が講じられているか。

5家族とともに地域で生きるとき、家庭、学校、地域の役割分担が明確になっていて、それぞれ自らの役割を十分自覚し、その責任を果たしているか。

6女性が自分なりの生き方を主体的に決定できるシステムが整っているか。(DV、セクシャルハラスメント、児童虐待、障害児の子育て等、何が起きても大丈夫というシステムが整っているかを含めて。)

7プライバシーの尊重という考え方が行きわたっているか。自身のあらゆる個人情報についてこれを自らコントロールできる権利と理解され、あらゆる機会にこれを尊重した対応がなされているか。

8透明性を大事にするという考え方が隅々まで行きわたっているか。あらゆる活動について情報公開の必要なことが共通理解となっており、実践されているか。

9公正さこそが人と人とが交わりを持ったときの当然の基本だという認識が共有されているか。他人のために、あるいは他人に影響を与える活動をする人々について、その行為規範が全ての人に予め明示され、その行為規範に従って行動することが当然の前提とされているか。

10誇りを大事にするという生き方が尊重されているか。どのような立場におかれようとしても、その誇りを失わずに生活できる権利が保障されているか。

市町村においては、相談支援に携わる担当者が人権について理解し、これに敏感になることが必要である。健康な状態で日常生活を送っているときに自らが一つひとつの場面でどのような権利に支えられながら生きているかを意識し、自覚することこそ、結果として高齢者や障害者の権利を擁護する力を備えることになるのである。この点に配慮した職場内研修が必要である。

28 高野範城、荒中、小湊順一、高齢者・障害者の権利擁護とコンプライアンス、あけび書房、 2005 年129 ページ