第2章 埼玉県行田市における権利擁護・虐待防止活動の報告

2-1 埼玉県行田市の地域ネットワークの基礎づくり

2-1-1 介護保険準備担当と介護支援専門員のネットワークづくり

行田市では、平成12 年の介護保険制度施行に向けて、平成11 年7 月に介護保険準備担当に介護支援専門員を配置した。介護支援専門員は、介護保険制度の中で重要な役割を持つ、ケアマネジメントを担う職員で、医師をはじめとする医療職、社会福祉士等の福祉職など、保健・医療・福祉の各分野の基礎資格を持つ専門職の中で、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を受講したものが取得できる資格である。

行田市が介護保険準備担当に配置した介護支援専門員は、もともと保健師として保健センターで市民の健康づくりに携わってきた職員であった。

この保健師は、新任期から保健センターで、地区分担制と業務分担制を併用する体制で子どもから高齢者まで全年代の健康づくり業務に携わった。この保健師活動の中で、保健協力会(母子愛育会)などの地区組織育成、会を通した市民の健康づくり活動への支援、家庭訪問を核とした個別の支援とその際の医師や看護師などのパラメディカルとの連携に取り組んできた。また、担当業務をPDCA サイクル(企画立案、実施、評価、改善策の実施のサイクル)に基づいて進め、他の専門職(医師、理学療法士など)やボランティアとの連携を進めていた。この活動の中から個の課題から集団の課題を発見し、集団の課題から地域全体の課題を見出す視点を得た。この視点は、行政職として政策立案に取り組む能力の基礎になっていた。

この保健師が介護支援専門員の資格を得て、平成11 年度に介護保険の準備担当を経て、介護認定担当となった。

保健師には地域を担当してきた中で蓄積された情報と人脈があり、他の介護支援専門員と最初から協力して要介護者支援に取り組んだ。保健師として、他機関、職種との連携ネットワークの重要性を知っていたからである。

平成13 年度に介護保険の認定を担当する部署に、隣接市の精神科クリニック医師から「認知症患者が配偶者から虐待されている疑いがある。どこに連絡したらよいのか。」という電話相談が寄せられた。保健師として高齢者虐待については教育を受けていたので、ケアマネジャーと協力して対応し、医師に結果を連絡した。

これが行田市における高齢者虐待対応の最初のケースであった。

2-1-2 直営の基幹型在宅介護支援センターの設置と虐待防止活動

当時、行田市では在宅介護支援センターが委託で4 箇所設置されていたが、センター間の調整の充実が必要であることがわかってきた。介護支援専門員をはじめとする民間の関係機関と連携して困難事例に対応する活動の中で、在宅介護支援センターの充実が課題であることを見出し、定例会議の開催、技術的な助言、介護者教室の企画・実施・評価、個別事例の検討を開始した。これは基幹型在宅介護支援センターの業務の一部であった。

当時、基幹型在宅介護支援センターの設置は検討中であったが、すでに市役所がその機能を果たしつつあったので、直営で翌年の平成14年度に設置するに至り、介護支援専門員と社会福祉主事が配置された。

基幹型在宅介護支援センターに寄せられる相談は高齢者虐待、成年後見制度、家族の精神・身体・知的障害について等、福祉部関係課が連携して対処する必要があることが多く、個々の事例について福祉事務所、介護保険担当、保健センターを中心に話し合いを重ねた。

その結果、市民が障害種別や年齢によらず総合的に相談できる窓口が必要であるという課題が明確になった。

当時は、高齢者の相談は高齢者福祉課と4ヶ所の在宅介護支援センター、障害者の相談は福祉課、保健については保健センターがそれぞれ主に担当していた。

そこで総合相談体制構築の第一段階として、平成14年4月、高齢者福祉課に基幹型在宅介護支援センター(高齢者総合支援センター)を設置し、同じ窓口で精神障害者福祉の相談業務(福祉課障害福祉係)を行なうことにより、高齢者福祉担当と障害者福祉担当の連携強化を図ることとした。

2-1-3 高齢者虐待防止活動の開始

平成14年4月に基幹型在宅介護支援センター(高齢者総合支援センター)を設置し、市民に対し高齢者の総合相談窓口として啓発するとともに、介護支援専門員に対して処遇困難事例に関する相談窓口として周知を図った。平成14年度から平成15年度の2年間に処遇困難事例として受理した相談の中に、虐待あるいはその疑いがある事例が9件あった。

平成16年度から、処遇困難事例の相談の中で虐待あるいはその疑いに関する相談については高齢者虐待相談票に記録し、相談を受理した当日に高齢者福祉課の課内会議で援助方針を決定することにした。(高齢者虐待防止事業の開始)

次に、平成16年5月18日、介護支援専門員の職能団体「行田・南河原ケアマネ連絡会」の定例会において、高齢者虐待防止について次の通り説明し、協力を依頼した。

(1)高齢者虐待の定義

(2) 早期発見のために留意すること

介護支援専門員や介護サービス担当者は虐待を発見しやすい立場にあるので、予防的な観点での支援と観察をしてほしい旨の説明をした。

(3) 虐待の事例への支援の流れ

これまでに高齢者総合支援センターが介護支援専門員からの相談により支援した事例を報告した。高齢者虐待相談窓口は高齢者総合支援センターであること、はっきりと虐待であるという確信が持てなくても介護や看護の専門職が疑うからには何らかの支援が必要である可能性が高いので相談してほしいことを強調した。

2-1-4 高齢者虐待実態調査

行田市における高齢者虐待の現状を把握するため、行田・南河原ケアマネ連絡会の協力を得て、行田市内居宅介護支援事業所の介護支援専門員が把握した高齢者虐待の事例について調査を実施した。

(1) 調査方法

① 調査対象 行田市内居宅介護支援事業所の介護支援専門員

② 調査の概要 平成14年度~平成15年度の2年間に把握した高齢者虐待(あるいは、その疑い)の事例についての質問紙調査

③ 調査期間 平成16年7月1日から平成16年7月9日

(2) 調査結果

① 平成14年度から平成15年度の2年間に把握された虐待(あるいは、その疑い)の件数は21件であった。

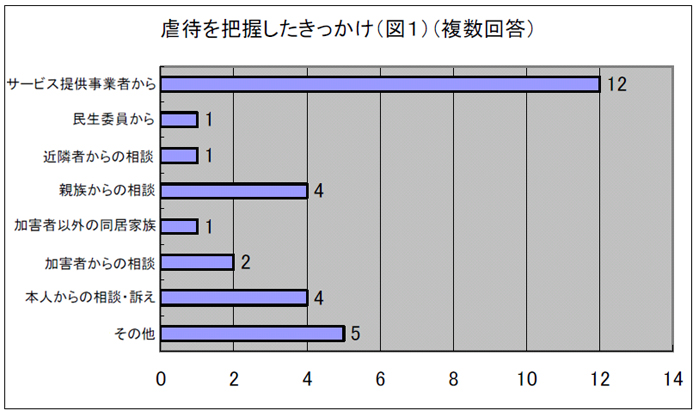

② 虐待を把握したきっかけ(図1)

訪問介護や通所介護等のサービス提供事業者からの情報提供により把握された事例が最も多く半数を超える。また、本人からの相談が4件(19.0%)、虐待者からの相談が2件(9.5%)と、当事者からの相談を受けている場合もあることが分かった。

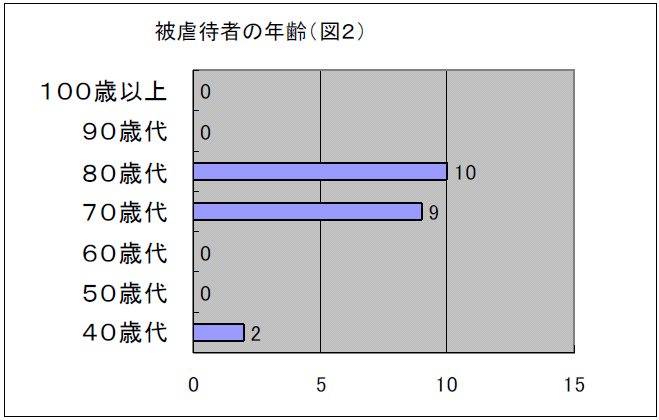

③ 被虐待者の年齢(図2)

80 歳代が最も多く約半数を占める。また、40 歳代の障害者の事例が2 件あった。

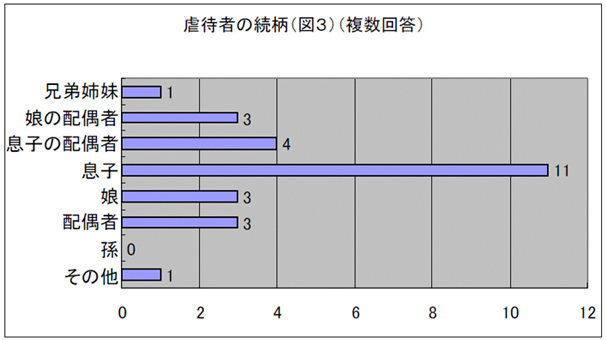

④ 虐待者の続柄(図3)

息子が最も多く約半数を占める。次いで息子の配偶者が多い。

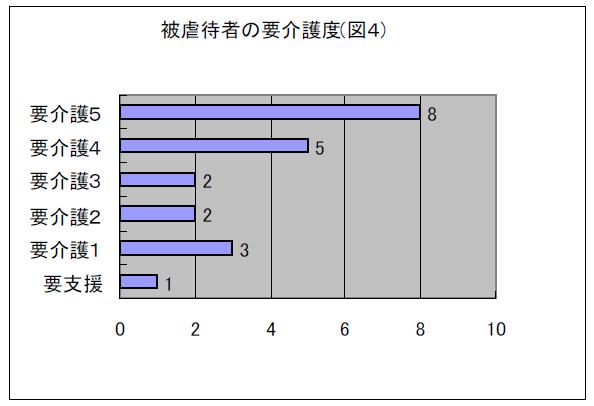

⑤ 被虐待者の要介護度(図4)

要介護5が最も多く約4 割を占める。一方で他の介護度についてはばらつきが見られ、介護度が低くても虐待が起こる可能性があることが示唆される。

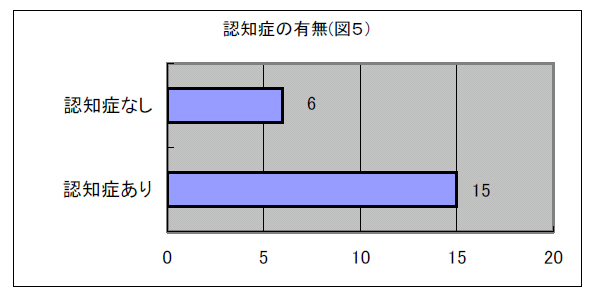

⑥ 被虐待者の認知症の有無(図5)

認知症がある事例が15 件(71.4%)で認知症がない事例(6 件)より多かった。

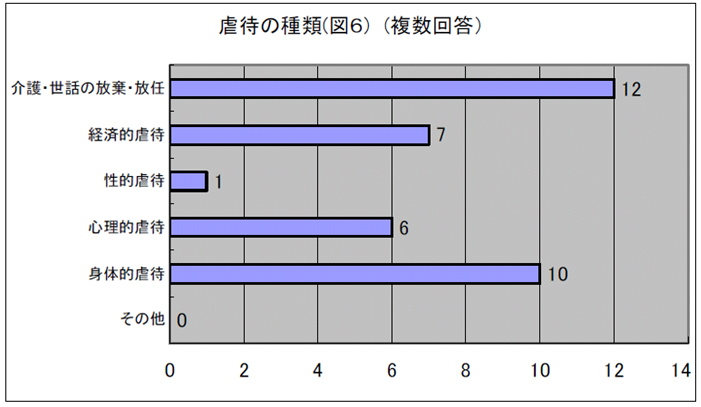

⑦ 把握された虐待の種類(図6)(平成15年11月厚生労働省「家庭内における高齢者虐待に関する調査」と同じ分類とした。)

介護・世話の放棄・放任が最も多く、次いで身体的虐待が多い。13 件(61.9%)の事例で複数の種類の虐待(例えば身体的虐待と心理的虐待と放棄・放任)が重なっている 点が特徴的である。

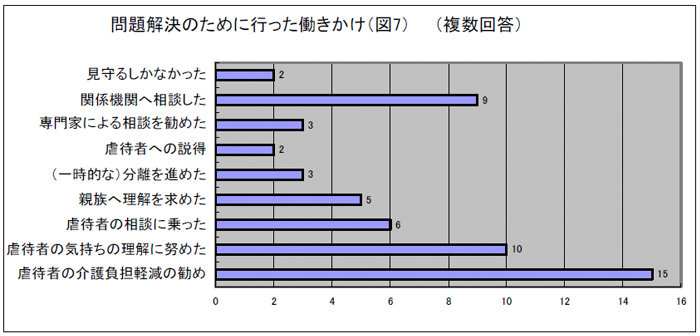

⑧ 問題解決のために行った働きかけ(図7)

「虐待者の介護負担軽減の勧めをした」という回答が最も多く7 割を超えた。「虐待者の気持ちの理解に努めた」が次いで多い。また「虐待者の相談に乗った」という回答も約3割あり、介護支援専門員によっては被虐待者(高齢者)だけでなく虐待者(介護者)への支援を行っていることが分かった。

(3) 調査結果に関する考察

① 介護支援専門員は被虐待者及び虐待者から直接相談を受け介護負担軽減の勧め等の支援をしていることから、介護支援専門員の相談窓口を明確にし、迅速に対応できる体制を整備すべきである。

② 40歳代の障害者が被虐待者である事例が2件あった。福祉課・保健センター等の関係課と連携して支援することが必要であり、虐待防止対策も協働で検討していくべきである。

③ 把握された事例のうちの約7割に認知症(痴呆)があった。認知症(痴呆)対策を同時に進める必要がある。

④ 約6割の事例で複数の種類の虐待が行われており、背景に複雑な事情があると考えられる。福祉サービスだけでは解決できない事例が多く、例えば安全確保のための介入や経済的虐待への対応には法的措置を要する場合があり、警察・裁判所・弁護士等との連携体制が必要である。地域の関係機関・住民と協働で、多面的・制度横断的な対策づくりに取り組むべきである。

2―1―5 認知症に関する啓発

行田市内居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象に実施した調査で、把握された事例のうちの約7割に認知症があることが分かった。

これまでに高齢者総合支援センターが支援を行った事例の中にも認知症について理解が不足しているために虐待につながったと思われる事例があり、認知症対策を同時に進める必要があると考えた。

そこで平成16 年度の在宅介護支援センター運営事業の重点目標の一つに「認知症に関する正しい知識の啓発」を掲げ、下記の事業を実施した。

(1) 民生委員との勉強会

行田市民生委員・児童委員連合会高齢者福祉連絡部会研修会において、「高齢者の認知症について」をテーマに勉強会を行った。高齢者総合支援センターで支援を行なっている認知症の事例を紹介し、認知症とはどんな状態か、認知症高齢者の心理、接し方、医療機関への受診、問題行動について、介護保険サービスの利用等について情報提供し、話し合いを行なった。

(2) 在宅介護支援センター相談協力員研修会

行田市在宅介護支援センター相談協力員(195名)の研修会において、地域型在宅介護支援センターが認知症(痴呆)をテーマに講義、話し合いを行った。

(3) 広報紙による啓発

行田市在宅介護支援センターが年2回発行する「支援センターだより」に認知症(痴呆)の特集を組み、在宅介護支援センターおよび相談協力員が地域住民に配布し、啓発活動を行った。

2―1―6 職員及び介護サービス従事者対象の研修

(1) 成年後見制度と福祉サービス利用援助事業について

高齢者虐待防止については、すでに国や自治体の取り組みが進んでいる「児童虐待」や「配偶者等からの暴力(DV)」と比較して、通報制度、専門機関の設置、関与等の法整備そのものや権利擁護の観点からの基盤整備が十分でなく、当時、高齢者虐待への対応に活用できる制度や手段は、老人福祉法に基づく「やむを得ない事由による措置」による職権での施設入所等のサービス実施、介護保険法に基づくサービスの利用、成年後見人等の審判請求に係る市町村長申し立て制度等限られたものになっていた。そこで福祉部職員、在宅介護支援センター職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等が、現在活用できる制度の一つである成年後見制度及び福祉サービス利用援助事業について理解を深めることを目的として、下記の通り研修会を開催した。

① 日時 平成16年10月28日(木)

② 内容 「成年後見制度と福祉サービス利用援助事業について」

講師 埼玉県社会福祉協議会権利擁護センター

所長 上野義光氏

③ 参加者 52名

職員(高齢者福祉課、福祉課、保健センター、介護認定調査員)18名

在宅介護支援センター職員 5名

介護支援専門員及び介護サービス事業所職員 25名

社会福祉協議会2名、北埼玉福祉保健総合センター 2名

(2) 高齢者虐待について

高齢者・障害者福祉サービスに関わる業務に従事する専門職を対象に、高齢者虐待の基礎知識について共に学ぶ機会を設け、連携のネットワーク構築の基礎とすることを目的として、高齢者虐待についての講演会を開催した。(北埼玉福祉保健総合センター主催、行田市共催)

① 日時 平成17年3月9日(水)

② 内容「高齢者虐待について」

講師 埼玉県立大学教授 野川とも江氏

③ 出席者 北埼玉福祉保健総合センター管内高齢者福祉・介護保険担当課職員

北埼玉福祉保健総合センター管内介護サービス事業所、居宅介護支援事業所、高齢者及び障害者施設職員 126名

2-2 条例の制定

平成16 年度に、市では児童虐待防止対策を強化することになり、高齢者福祉課でも高齢者虐待対策が緊急課題であるという判断のもとに、同時に検討を開始した。

虐待の事例では解決すべき課題が複数の課の業務に関連していることが多く、業務の範囲が決めにくく問題の整理も難しい。問題が複雑で関係機関が多数ある状況の中で、絡み合った問題を整理し、中心的課題は何かを考え、中長期的には何を目標にするのかを視野に入れた上で、解決のために最優先すべきアプローチは何かを迅速に判断しなければならない。当時、児童、高齢者及び障害者に対する虐待事例の相談は、福祉課、高齢者福祉課、子育て支援課、保健センター等で受け付け、事例ごとに関係課・関係機関と連携体制を構築して対応していた。より迅速に対応するために、従来の困難事例への支援方法とは別に、市として虐待への対応方法を確立しておく必要性が生じていたのである。

虐待事例では高齢者だけでなく障害者の問題が関わることが多く、また障害者の虐待も重大な人権侵害であることから、障害者虐待についても同時に対策を講じるべきことを現場から提案した。介護支援専門員や在宅介護支援センター、民生委員も同様の意見を持った方が多く、その声にも助けられ、対象者横断的な取り組みが必要であることを提案し続けた。

また、虐待事例の支援に関わる職員は、虐待防止のために活用できる制度について、自らが担当する業務以外の分野にも幅広く知識を有することを求められる。どの職員もまず「虐待を防止する」という共通の目標を持ち基礎的な知識を有し、あらかじめ連携のネットワークを構築しておき、いつどこの課が相談を受理しても関係課がすぐに協力して対応できる体制を整えておく必要があった。

虐待事例の具体的な支援内容を検討するとき、各課が担当する単一の業務で解決することはほとんどない。福祉・保健・医療の連携が必要であるのはもちろんのこと、地域住民の理解と協力、従来は連携を取ることが少なかった警察・裁判所・弁護士等を含めた新しい連携ネットワークのシステム化が課題となっていた。

そこで、一つの家族が抱える課題を援助者側の都合で分割して対応する縦割り的対応ではなく、多面的・制度横断的な虐待防止対策を実施するために、「行田市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例」を制定することになったのである。

2-3 条例に基づく虐待防止事業

2―3―1 行田市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例

条例の主な内容は次の通りである。

(1) 虐待とは(第2条第5号ア~オ)

この条例により虐待防止の対象となる虐待とは、児童、高齢者や障害者の人権を著しく侵害し、心身の健康、生命、財産に深刻な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 市の責務(第3条)

市は、市民、県その他関係機関及び民間団体等と連携して、虐待の早期発見、迅速な安全確認等に努めなければならない。

(3)市民による通告(第4条、第5条)

虐待(虐待と思われる場合を含む)を発見した者は、速やかに市へ通告(連絡)しなければならない。

(4)安全確認(第6条)

通告等により虐待が行われているおそれがあると認められるときは、市の担当課職員が安全確認のための必要な調査・質問等を行う。

2-3-2 行田市虐待防止システム

条例は、市が虐待の早期発見、被虐待者の迅速な安全確認、必要な施策の実施と体制整備に努めることを明示しており、この条例に基づき、虐待防止の仕組みを構築している。

発見の通告受理から支援に至る流れは「行田市虐待防止フロー」(372 ページ)の通りである。虐待防止事業は福祉課、子育て支援課、高齢者福祉課、保健センターが中心となって実施している。

(1)虐待防止のプロセス

① 通告受理

虐待発見時の通告は、虐待防止ホットライン(フリーダイヤル、24 時間・365 日受付)を通じて受理する。休日・夜間は各課3 台ずつ配備した携帯電話で受ける仕組みである。

② 通告受理から安全確認

*情報の把握及び共有

通告を受けた市は、関係課及び関係機関と協力して既存の情報を把握し、共有する。たとえば、被虐待者が介護サービスを利用している場合は担当ケアマネジャー、そうでない場合も民生委員やかかりつけ医等が何らかの情報をつかんでいる可能性があり、これらの情報を集約する。なお、虐待防止においては条例第3条にも規定されているように被虐待者の安全を確保し生命を守ることが最優先である。そこで、一時保護を要するかどうかを判断するために必要な情報を収集することが重要である。

*第一のアセスメント、安全確認者及びリーダーの選任

情報を把握し共有した上で、第一のアセスメントを行う。この第一のアセスメントは、保健師、社会福祉主事等の専門職が、把握した情報をもとに被虐待者の状況と予測されるリスクを導き出すものである。

このアセスメントに基づき、安全確認者とリーダーを決める。

たとえば一時保護が必要な可能性が高いとアセスメントした場合、安全確認と同時に保護することも考えられるため、その場で被虐待者の身体状況から緊急性を判断したり、必要に応じてかかりつけ医と連絡を取ることが出来る保健師や看護師等の医療職が安全確認者になる。

リーダーは、支援を進める上で各担当者が得た情報や支援の進捗状況を把握し、当該事例の支援をリードする役割を担う。リーダーは、事例の状況により関係課の係長・主査の中から選出する。リーダーが必要な理由は次の通りである。

虐待の問題は言い換えれば家族の問題であり、被虐待者と虐待者ともに支援を要する事例が多い。そのため市役所においては複数の課が関与する必要がある。ところが組織は社会福祉法体系にのっとった体制であり、その組織体制のままで対応する場合、被虐待者への支援と虐待者への支援を別の課が担当することになる。すると担当課ごとに方針が異なり迅速な対応を困難にする危険がある。これを防ぐために支援の中心となるリーダーを選出し、情報を集約して支援を行う必要がある。

*被虐待者の安全確認

通告から48 時間以内に市職員2 人以上で訪問し、状況を確認する。48時間以内というのは休日をはさんだ場合の最大時間であり、実際の運用では通告受理後すぐに安全確認に向けてアセスメントを開始する。地域包括支援センターを設置した平成18年4月からは、市職員と地域包括支援センター職員の2人以上で訪問することとしている。

安全確認の現場では、生命の危険はないか、必要な医療を受けているか、身体的虐待により受傷している等緊急保護の必要性について確認する。緊急保護が必要ないと思われる場合は、家族の介護力や経済的状況などについて把握する。

*第二のアセスメント

安全確認によって得た情報により、リーダーと安全確認者が中心になり、アセスメントを行い、担当課としての方針を決める。

③ 虐待緊急度判定会

その後直ちに緊急度判定会を開き、一時保護の要否を判定する。緊急度判定会の構成員は会長が福祉部長、委員は福祉部の課長職及び安全確認者である。第二のアセスメントの結果等をもとに総合的に判断する。緊急度判定会の決定が市としての正式な決定になる。

ここで話し合われた支援の方針によってはリーダーを選任しなおすこともある。

方針の決定にあたり、虐待を防止する観点から、今起きている虐待の事実だけでなく、その原因にも着目して事例を検討する必要がある。

④ 被虐待者処遇検討会

次に処遇検討会を開催し、支援方針を決定する。処遇検討会の会長は、虐待被害者が児童の場合は子育て支援課長、高齢者は高齢者福祉課長、障害者は福祉課長である。委員は市職員の他、児童相談所、福祉保健総合センター等の関係機関の職員で構成し、さらに必要に応じて関係者の出席を求めることになっている。

検討の際は防止の観点を忘れないよう心がける。虐待の事実だけにとらわれず、原因に着目する。そのために必要に応じて民生委員、介護支援専門員、主治医、親族等の意見を聞き、家族全体を捉えなおす作業を行った上で方針を決定する。

各担当者はここで決定した方針に基づいて支援を実施する。支援の経過はリーダーに迅速に報告し、組織としての情報の集約化を図る。

支援方針の変更が必要なときは、そのつど処遇検討会を開催する。特に複数の課・関係機関が協働で支援する事例では、処遇検討会での検討を経ないで担当者ごとに方針変更してしまうと支援が滞るおそれがあるので注意を要する。

⑤ 虐待防止協議会

児童、高齢者及び障害者虐待防止協議会を設置し、虐待防止対策について検証することとしている。構成メンバーは福祉・保健・医療関係者、市民、学識経験者等である。平成17年度、18年度とも年1回開催し、全ての事例について検証を行った。

⑥ まとめ

行田市虐待防止ネットワーク(77 ページ)

2-3-3 権利擁護の取り組み

高齢者の権利擁護のためには消費者被害防止も重要な課題であることから、平成17 年10月、要援護高齢者支援会議を設置し、被害の現状を説明し単身高齢者及び認知症高齢者の 見守り体制構築への協力を依頼した。出席者は社会福祉協議会、民生委員、老人クラブ、医師会、自治会、電気・ガス・新聞・金融等の高齢者と接する機会が多い団体である。平成18 年度以降は、地域包括支援センターを中心に生活圏域ごとのネットワーク構築を進めている。

2-4 一体的虐待防止活動の成果と問題点

2-4-1 平成17年度虐待相談受理状況

条例を施行した平成17 年度の虐待相談受理件数は18件で、前年度(11 件)の1.6 倍であった。すべての事例で市職員による安全確認を行った。

被虐待者の年齢は80 歳代8 人(44.4%)、70 歳代6 人(33.3%)の順に多く、虐待者の続柄は息子が8 人(44.4%)、嫁が6 人(33.3%)の順に多かった。通告者は介護支援専門員が11 人(61.1%)で最も多かった。虐待の種類は身体的虐待が13件で最も多く、このうちの2件は夫婦間の身体的虐待であった。そこで、DV対策担当である企画課、人権推進課とともにDV対策と虐待防止について協議を行い、福祉保健総合センターの助言も得て、両対策の連携を強化する方針を立てた。次に多かったのは介護・世話の放棄・放任で6件であった。5件の事例は身体的虐待と心理的虐待など複数の種類の虐待が組み合わさったものだった。処遇については、被虐待者の一時保護等、分離を行った事例は3 件(16.7%)で、12件(66.7%)の事例で介護サービス利用による介護負担軽減を図った。16 件の事例への支援は年度末の時点で継続中であり、状況の変化があるたびに処遇検討会を開催している状況であった。

2-4-2 条例施行による変化

虐待の背後には介護負担、経済的な問題、家族関係など様々な問題が潜んでいるため、相談者側も問題が整理できず、どこに何を相談したらよいかと困ることが多い。条例施行により市民に啓発し総合相談窓口を明確にすることで、相談しやすくなったと考えられる。

また、相談窓口の後ろ盾として共通の目標を持った職員の集合体としての市の組織があることで、最初にどこの窓口に相談したかに関係なく、組織の判断に基づく援助を提供することができる。どの課が相談を受理しても関係課が協力して対応する体制が整った。

従来は担当のケースワーカーや保健師の判断に任される部分が多かった支援方針について、まず市の方針を検討し、支援内容と各担当の責任範囲を明確にしてから支援を開始するようになった。市の方針にそって支援するので、担当者は自信を持って確実に対応することができる。さらに、支援開始後に担当者に対し、市と関係機関のネットワークによるバックアップ体制を組むことで、担当者が一人で抱え込んで悩むのではなく、相談しながら支援を進めることができるようになった。

つまり、行田市では、虐待防止は市の職務であるという姿勢を明確に打ち出したことで、従来は重度化してから寄せられることが多かった相談が早い段階から寄せられ、また虐待防止専門のネットワークを構築したことで、早期解決が図られるようになった。

高齢者虐待防止法により、市町村の役割がより明確にされた。高齢者虐待を防止する上で関係機関同士の連携が必要なのは言うまでもないが、連携の前提として、各機関・職種が自ら果たすべき役割を認識し、業務を確実に遂行することが重要である。

対象者を年齢や障害種別で分けることなく包括的に虐待防止に取り組んだことは、地域包括ケア体制構築の基礎固めにつながった。

2-4-3 虐待を未然に防ぐ取り組み

~平成18年度高齢者虐待防止事業「認知症ケアマネジメント研修」について~

条例施行から2年目に当たる平成18年度には、高齢者虐待防止事業として、認知症ケアマネジメント研修を実施した。認知症の正しい知識の普及、認知症ケアの質の向上、認知症高齢者の地域支援体制づくりを目的として、介護サービス従事者、地域包括支援センター相談協力員を対象に行った。

2-4-3-① 事業内容

(1)行田市認知症ケアマネジメント研修 ~認知症の人のためのケアマネジメントセンター方式を使って~

①日程 平成18年11月6日、12月11日(二日間)

②対象者 市内介護保険事業所職員、市内介護保険施設職員

③参加者

11月6日 介護支援専門員・在宅サービス従事者34名、介護保険施設職員8名

12月11日 介護支援専門員・在宅サービス従事者27名、介護保険施設職員 5名

④内容 講義とグループワーク

講師:戸田 京子氏(認知症介護研究・研修センター認知症ケア地域推進委員)

・利用者本位の認知症ケアマネジメント実践の共通方法としてのセンター方式の理解

・センター方式シートの使い方

・グループワーク「センター方式の活用、実際の事例への活かし方」

(2)行田市認知症ケアマネジメント研修~認知症にやさしい地域づくりを考える~

①日程 平成19年1月24日

②対象者

市内介護保険事業所職員、市内介護保険施設職員、地域包括支援センター相談協力員

③参加者 介護支援専門員・在宅サービス従事者26名、介護保険施設職員5名地域包括支援センター相談協力員92名

④内容 講義と事例発表(ロールプレイ)

講師:戸田 京子氏(認知症介護研究・研修センター認知症ケア地域推進委員)

行田市高齢者福祉課保健師、行田市地域包括支援センター職員

・認知症ケアの地域ネットワークについて(講義)

・認知症ケアの実際~事例を通して理解を深めよう(ロールプレイ形式の事例発表)

2-4-3-② 結果と課題

研修に参加した介護サービス従事者、地域包括支援センター相談協力員それぞれにアンケート調査を実施したので、その結果を以下に示す。

(1)介護サービス従事者

研修終了時アンケートでは、30人中29人が、研修を受けて認知症の人について見かたが変わったと答えた。その内容をいくつか示す。

・今まで本人の気持ちを本人主体で考えてきたつもりであったが、家族が本人の気持ちを代弁していたに過ぎなかった場面が多くあったことに気がついた。

・認知症の人はたくさんできることを持っている。それを見つけ出し、その人に合ったケアプランを立てていきたい。

・家族やサービス事業者がどのように対応するか困っているばかりではなく、ご本人自身が一番困っていることに気付いた。

(2)地域包括支援センター相談協力員について

研修終了時アンケートをいくつか示す。

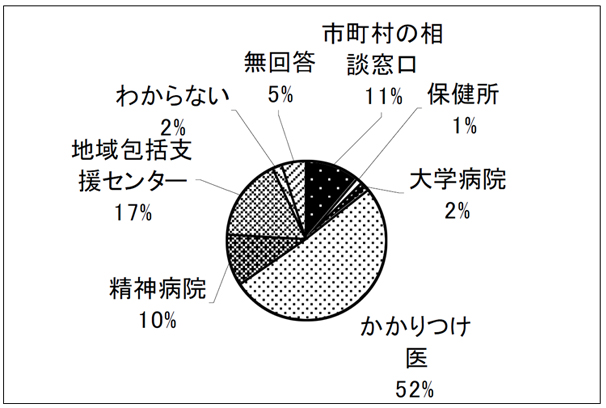

①「あなたは、あなたの家族に認知症の疑いがあるため、その家族が認知症であるかどうかみてもらいたいと思ったときまず、その家族をどこに連れて行きますか。」という質問に対し、「かかりつけ医」と答えた人が最も多く半数を超えた。

次に地域包括支援センター、市町村の相談窓口の順に多い結果であった。

今後の課題として、かかりつけ医との連携について検討する必要があると考える。

②認知症高齢者の方が地域で暮らしやすくなるには、どうすればよいと思いますか

・今までの認知症に対する考えを変えようと思った。何もできないのではなく、できることは少なくなるが、最後まで残る。それを周りの人が助けてあげればよい。

・地域の人たちが認知症に関する知識を得ることが必要だと思う。

・地域全体が協力して日頃より関心を持って関わっていくべきだと思う。

2-4-3-③ まとめ

高齢者虐待防止事業として認知症ケアマネジメント研修を実施した。研修後のアンケートで、参加した介護サービス従事者、地域包括支援センター相談協力員の多くが、認知症についての見方が変わったと感じ、地域全体の認知症への理解度を高め、関係者、市民が互いに連携・協力する必要性を指摘した。

今後も市民を対象とした認知症知識普及、かかりつけ医・介護サービス関係者・市民・行政の連携ネットワークづくり等、認知症支援に必要な事業を体系的に実施し、高齢者虐待防止、さらには高齢になっても安心して暮らせるまちづくりを推進したいと考える。

2-4-4 課題

2-4-4-① 組織内ネットワークを円滑にする仕組みづくり

一般的に市町村は、法的根拠をもとにした縦割りの分業制で事業を運営するため、高齢者虐待のような新しいニーズに応えるためには組織体制の見直しが必要である。また、わが国のこれまでの福祉課題への対応は、高齢者・障害者・児童といった対象者別に取組まれてきた歴史がある。制度が専門分化したことは、個々の課題への対応として有効である反面、高齢者虐待のように一人が複数の課題を抱える場合には、課題ごとに担当する窓口が違い、制度の狭間が生じやすいため対応が困難である。

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待防止について市町村が主体的な役割を担うことが規定されている。虐待事例には複合的な問題が存在するため、関係機関の連携・協働による支援が不可欠であり、市町村を中心とする連携ネットワーク構築の重要性が強調されている。

ネットワークは、市町村組織内ネットワークと関係機関との組織間ネットワークの二つに分けて考えることができる。行田市におけるネットワークは77ページの「行田市高齢者虐待防止ネットワーク図」の通りである。行田市の組織内ネットワークは、条例施行により市として虐待防止に積極的に取り組むという目標を基盤に、健康福祉部内関係課の連携体制として構築した。現状は、組織体制が基本的に縦割りの分業制であるため、組織内連携がスムーズであるとは言い難い。この問題を解決するためには、市の組織内部に専門分化したサービスを総合化して提供する仕組みを持つことが必要であると考えている。具体策の一つとして、プロジェクトチームの設置が挙げられる。プロジェクトチームを中心とした職位や担当業務の違いを超えたコミュニケーションの場が必要である。また、組織学習・職員研修の工夫とそれを支える組織体制への見直しを検討する必要がある。さらに、プロジェクトチームのリーダー、保健師・ケアマネジャー・社会福祉士等専門職員、管理職それぞれが果たすべき役割について組織として明確にしておくことが重要であると考える。

2-4-4-② 知識のマネジメントにより事業の継続性を保つ

市町村では、人事異動により比較的短い期間で担当者が変わる。連携がスムーズだったのに、担当者が変わったので機能しない、というのでは、組織としての大きな損失であり、サービスが低下する原因になる。実践により創られた知識が職員個人に蓄積し、組織として共有されず、事業の継続性が保証されないという問題が存在すると考えている。市町村が組織的に、職員個人が持つ実践に結びついた知識を蓄積・共有し、虐待防止を実践するサイクルを形成する必要がある。

誰が担当しても効果が上がり、実践から生まれた知識・ノウハウが組織として集積・共有され、取り組みの進化が持続されることを目指したい。

そのためにまずは、虐待防止に必要な組織としての知識ビジョンを作る必要がある。

知識ビジョンをもとに、職員が持つべき基本的知識・技術について研修項目を作成し、職場内研修を実施する。実務の運用面は業務マニュアルを作成し、同じく職場内研修により共通理解を得る。マニュアル化が困難な暗黙知も重要であることから、ジョブローテーションのルール作りも必要である。

前述のプロジェクトチームを中心とした職位や担当業務の違いを超えたコミュニケーションの場を活用し、トップダウンではなく、すべての立場から問題提起ができ、関係部署間で検討し課題が抽出される持続的な仕組みが有効であると考える。