第5章 他自治体等への普及活動について

1 講師派遣、視察受け入れ等の実績

本事業の準備開始から現在まで、研修会に職員を講師として派遣する、視察を受け入れる等、他自治体等に本事業を紹介してきた活動について報告する。

| 日時 | 名称 | 会場 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 平成 20 年2 月4 日 | 平成19 年度埼玉県高齢者虐待対応専門員フォローアップ研修検討会議委員 | 埼玉県庁 | 埼玉県高齢者虐待対応ハンドブック・判断基準等資料の執筆 |

| 平成 20 年2 月19 日 | 公明党障害者虐待防止法勉強会 | 衆議院第一議員会館 | 障害者虐待防止法の立法化に向けての有識者ヒアリング |

| 平成 20 年2 月21 日 | 厚生労働省障害保健福祉部障害者虐待防止法勉強会委員 | 厚生労働省 | 障害者虐待防止のための制度のあり方の検討(現状と課題) |

| 平成 20 年3 月10 日 | 埼玉県高齢者虐待対応専門員フォローアップ研修講師 | 埼玉教育会館 | 埼玉県高齢者虐待対応専門員の技術向上のための研修 |

| 平成 20 年3 月11 日 | 自民党障害者虐待防止法勉強会 | 衆議院第一議員会館 | 障害者虐待防止法の立法化に向けての有識者ヒアリング |

| 平成 20 年3 月13 日 | 厚生労働省障害保健福祉部障害者虐待防止法勉強会委員 | 厚生労働省 | 障害者虐待防止のための制度のあり方の検討(論点の整理) |

| 平成 20 年3 月24 日 | 厚生労働省障害保健福祉部障害者虐待防止法勉強会委員 | 厚生労働省 | 障害者虐待防止のための制度のあり方の検討(まとめ) |

| 平成 20 年7月9日 | 埼玉県羽生市の視察受け入れ | 行田市役所 | 高齢者虐待防止ネットワーク構築についての情報提供 |

| 平成 20 年7 月31 日 | 埼玉県立大学地域保健医療福祉施策連携支援事業地域包括支援センターにおける職員の質の向上の研究委員 | 埼玉県立大学 | 地域包括支援センターにおける職員の質の向上の研究(市町村の総合相談体制との連携について) |

| 平成 20 年8 月9 日 | 障害者保健福祉推進事業「相談支援実績集計指標開発による自立支援協議会活性化事業検討委員会」検討委員 | 戸山サンライズ(新宿区) | 相談支援事業実績報告の統一指標による集計ソフトを作成し、相談支援事業評価と自立支援協議会の活性化を図る |

| 平成 20 年8 月21 日 | 埼玉県立大学地域保健医療福祉施策連携支援事業地域包括支援センターにおける職員の質の向上の研究委員 | 埼玉県立大学 | 地域包括支援センターにおける職員の質の向上の研究 |

| 平成 20 年9 月4 日 | 埼玉県立大学地域保健医療福祉施策連携支援事業地域包括支援センターにおける職員の質の向上の研究委員 | 埼玉県立大学 | 地域包括支援センターにおける職員の質の向上の研究 |

| 平成 20 年9 月24 日 | 飯能市高齢者虐待防止等に関する研修会講師 | 飯能市役所 | 認知症の理解と高齢者虐待の予防について、行田市の取り組みを紹介 |

| 平成20 年9 月1 日 | 関西外国語大学に資料提供 | (文書) | 学術研究用として児童、高齢者、障害者虐待防止条例及び関係諸規定その他関連資料を提供 |

| 平成 20 年10 月7 日 | 千葉県、千葉県中核地域生活支援センター、千葉県健康福祉部障害福祉課、NPO法人PASネット(権利擁護支援ネットワーク)の視察受け入れ | 行田市役所 | 児童、高齢者、障害者に対する虐待防止の取り組み、虐待防止のための相談支援、権利擁護の仕組み、関係機 関との連携の状況について意見交換 |

| 平成 20 年10 月9 日 | 埼玉県高齢者虐待対応専門員研修講師 | 埼玉会館 | 高齢者虐待におけるネットワークの構築について行田市の取り組みを紹介 |

| 平成 20 年11 月10日 | 千葉県鎌ケ谷市議会議員行政視察受け入れ | 行田市役所 | 行田市児童、高齢者及び障害者虐待に対する虐待の防止等に関する条例制定の背景とその活用について情報提供 |

| 平成 20 年11 月13 日 | 障害者保健福祉推進事業「障害者虐待防止マニュアル作成委員会」参加 | 日本財団会議室 | 障害者虐待防止マニュアルの作成 |

| 平成 20 年11 月26日 | 千葉県市川市議会議員視察受け入れ | 行田市役所 | 行田市トータルサポート推進事業の紹介 |

| 平成21 年1 月10 日 | 権利擁護支援フォーラムin 芦屋2009 (鼎談者として参加) | 芦屋市民センター | 地域における権利擁護支援の推進と地域包括支援センターの役割についてもフォーラムにおいて行田市のトータルサポート推進事業を紹介 |

| 平成 21 年1 月14 日 | 埼玉県中堅後期保健師研修(実践報告) | 県民健康センター | 保健師の地域のネットワークや社会資源をつなぐ役割に関して、行田市のトー多雨サポート推進事業を実践報告 |

| 平成 21 年1 月16 日 | 長野市の視察受け入れ | 行田市役所 | 行田市トータルサポート推進事業と虐待防止活動について情報提供 |

| 平成 21 年2 月6 日 | 埼玉県高齢者虐待対応専門員フォローアップ研修講師 | 埼玉教育会館 | 埼玉県高齢者虐待対応専門員の技術向上のための研修 |

| 平成 21 年2 月16 日 | 兵庫県地域包括・在宅介護支援センター協議会丹羽ブロック研修会「地域包括支援ネットワークの構築に向けて トータルサポート推進担当を中心とした権利擁護活動」講師 | 篠山市四季の森生涯学習センター | 行田市のトータルサポート推進担当を中心とした権利擁護活動について紹介 |

| 平成 21 年2 月23 日 | 埼玉県市町村保健師協議会業務活動発表会(活動発表) | 彩の国すこやかプラザ | 行田市のトータルサポート推進担当を中心とした権利擁護活動について、保健師の役割を中心に発表 |

| 平成 21 年2 月26 日 | 千葉県高齢者虐待防止対策研修会講師 | 千葉県教育会館 | 地域包括支援センターの虐待事例対応報告と意見交換への助言と行田市における権利擁護・虐待防止活動の紹介 |

| 平成 21 年3 月4 日 | 埼玉県地域包括支援センター職員認知症対応研修講師 | 熊谷市男女共同参画センター会議室 | 地域包括支援センターの地域ケアネットワーク構築についての研修 |

| 平成 21 年3 月8 日 | 障害者保健福祉推進事業「相談支援実績集計指標開発による自立支援協議会活性化事業検討委員会」検討委員 | 戸山サンライズ(新宿区) | 相談支援事業実績報告の統一指標による集計ソフトを作成し、相談支援事業評価と自立支援協議会の活性化を図る |

| 平成 21 年3 月17日 | 埼玉県健康福祉研究発表会 | 埼玉県民健康センター | 行田市トータルサポート推進事業(障害者、高齢者、児童福祉の総合的な推進のための包括的連携体制構築事業)について発表 |

2 結果

講師派遣等の実績の中から、いくつか具体的な普及活動の内容を紹介する。

(1)権利擁護支援フォーラム in 芦屋2009

<発表の概要>

虐待防止条例とトータルサポート推進担当を中心とした権利擁護活動

埼玉県行田市福祉課トータルサポート推進担当野村政子

権利擁護と虐待防止

・ 高齢者虐待の捉え方と対応が必要な範囲について

(厚生労働省老健局「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」18年4月)

・虐待の捉え方

高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること。

・対応が必要な範囲

「市町村は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別しがたい事例であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損なわれるような事態が予測されるなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要な援助を行っていく必要がある。」

=市町村・地域包括支援センターの権利擁護業務

行田市児童、高齢者および障害者に対する虐待の防止等に関する条例

・ 平成17年6月1日施行

・ 市の責務として虐待の発見と対応に積極的にかかわることを明示。

・ 児童や高齢者、障害者の関係施設や市民には、虐待発見時の通告義務を課した。

・ 条例制定により市民の意識啓発を図り、虐待を防止することを目指している。

条例を施行したけれど、それだけでは、なんだかうまくいかない・・・

どうしたら、事業の質を保てるのか?

どうしたら、職員の専門性を高められるのか?

虐待防止と自治体の課題

・ 縦割り行政の弊害

・ 人事異動

・ 職員に求められる専門性

↓

・組織内の連携体制構築のためにはどうしたらよいか?

・組織間の連携体制構築のためにはどうしたらよいか?

・そして、これらを持続的に発展させるためにはどうしたらよいか?

「知識」に着目!

・ヒト、モノ、カネ・・・増やすことが出来ない現状

→ 第4、第5の資源=技、知恵

・自治体職員の技、知恵

・関係機関の技、知恵

・市民の技、知恵

「地域のナレッジマネジメント

・ 市民と行政の協働

トータルサポート推進事業

・ 障害者、高齢者、児童福祉の総合的な推進のための包括的連携体制構築事業

・ふくし総合窓口の設置

・包括的虐待防止事業

・市民参加推進事業

ふくし総合窓口

・ 社会福祉主事・保健師計16名(兼務14名、専任2名)

・権利擁護とエンパワメントアプローチ

・組織内の横の連携の強化

・「学習する組織」

包括的虐待防止事業

・ 組織内連携:職員、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所(委託)によるワークショップ

・ 組織間連携・市民との連携:民生委員、NPO、幼稚園、保育園等も参加したワークショップ

・ 虐待防止ナレッジマネジメントの研究

市民参加推進事業

・ 福祉のまちづくりシンポジウム

・ 地域福祉計画策定における市民参加と本事業の連携による市民参加推進(地域福祉推進行田方式を創る)

⇕

地域包括支援センターの共通的支援基盤構築業務としての地域包括支援ネットワークの構築

課題

・ 組織的な知識共有の仕組みの構築専門職の活用

・ ジョブローテーションの検討

・ 職場内研修の充実

・ 地域全体の知識創造の仕組みの構築

→持続的に発展する組織へ、地域へ

<参加者の感想>

・ 虐待の支援について、情報共有、具体的な役割分担とそれぞれの役割を理解することの大切さをあらためて感じた。

・ 行田市の取り組みを知ることができ、大変参考になった。

・ 行田市の取り組みの話が聞けて、大変参考になった。必要とされるニーズに対して関係機関が協力し、住民とともに仕組みを作っていくことは、大変重要であると感じる。

・ 鼎談で先進的な取り組みが聞けて参考になった。行田市の市長は福祉に理解があるんですね。行政も熱意のある職員がいるかどうかで異なってきますので、行田市はその点も恵まれていたと思う。いい仕事をしていると感じた。

・ 行田市のお話は、役所にこういう方がいるってステキだと思った。

・ 行田市の縦割り行政の排除は是非自分のところでも実践してもらいたい。

・ 行田市の取り組みは常に市民を中心に据えた取り組みで感心した。縦割り行政をいかに打破するか、自分のところでも大きな課題だと思う。

(2)埼玉県中堅後期保健師研修

<発表の概要>

地域のネットワークをつなぐ ~行田市トータルサポート推進事業~

行田市健康福祉部福祉課 保健師介護支援専門員 認定心理士 野村政子

はじめに

・ 中堅後期保健師研修の目標(抜粋)

①次世代リーダーとしての自覚をもち、広い視野と柔軟な思考で、自ら考え住民・地域と歩むことの大切さを再認識する。

②中堅後期保健師として地域のネットワークや社会資源をつなぐ役割を再確認し、ソーシャルキャピタルの考え方を理解する。

③人材育成の必要性や重要性、人材育成の新たな視点を理解し、中堅後期保健師として後輩育成の視点を持つ。

④・・・・・・・・・

⑤・・・・・・・・・

テーマ

・ 「つなぐ」

・ 本実践報告のねらい

市民と協働した地域ネットワークをつくるために、行政内部で組織横断的連携体制を構築し、市民参加の仕組みづくりを促進している実践報告から、地域のネットワークをつくる視点を得る。

自治体を取り巻く環境の変化

・地方分権時代の市町村のあり方

平成12年4月、地方分権一括法施行

・地方自治の仕組みは、中央集権型行政システムから地方分権型行政システムへと転換した。

・基礎的自治体優先の原則

・地方自治体が、自己決定と自己責任に基づいて、自主的、自立的な地域づくりに取り組むための制度的枠組みが整った。

=基礎的自治体としての市町村:地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う団体

先端機関としての市町村

・ 市町村の先端性

これまでの制度ややり方では適切に解決できない問題の発生を誰よりも早く気づき、国や県に先駆けて問題提起を行い新たな施策を試みていく。(市町村こそが政策発案の源泉となる。)

*大森彌月刊自治フォーラムvol353 自治体の行政と職員① どういう言葉で自治体行政を論ずるのかから引用

住民の変化

・ ライフスタイルの多様化

・ 価値観の多様化

・ ニーズの高度化

・ 特定非営利活動促進法(平成10年12月)

新しい公共空間の形成

・ 行政を中心とした公共サービスの提供には質的にも量的にも限界があり、地域において公共的サービスの提供主体となり得る意欲と能力を備えた多様な主体(住民団体、NPO、企業等)と協働して公共サービスを提供する仕組みを構築する必要がある。

・ 地域の様々な主体が自治体と協働して公共を担う=新しい公共空間の形成

(分権型社会における自治体経営の刷新戦略分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会平成17年3月)

地域保健を取り巻く環境の変化

・ 厚生労働省「市町村保健活動の再構築に関する検討会報告書」

・ 継承すべき保健師の能力

(1)地域全体をみる能力

(2)地域に暮らす人々や資源をつなぐ能力

(3)地域を動かす能力

(地域全体を丸ごと捉えて判断する総合力)

行田市トータルサポー ト推進事業

・ 事業内容

・ふくし総合窓口

・地域福祉計画に係る調整

・トータルサポート推進会議の運営

・包括的虐待防止推進事業

経緯(1) ・土台

・地区分担制と業務分担制併用

(地区組織育成、市民の自主的活動への支援、家庭訪問を核とした個別の支援と他職種やボランティアとの連携、PDCAサイクルに基づいた事業展開)

・個から集団、集団から地域への視点(政策立案へ)

* PDCAサイクル:企画立案、実施、評価、改善策の実施

経緯(2)

地区を担当してきた保健師の情報や人脈、地域ケアネットワーク

↓

介護保険事業所と介護認定担当保健師(介護支援専門員)の連携

・困難事例の相談

・高齢者虐待の相談

・ケアマネ連絡会との協働

経緯(3)

・ 基幹型在宅介護支援センター(直営)設置

・ 高齢者虐待対策の実施

実態調査

関係機関との連携体制構築

障害者福祉との連携強化

→行田市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例(平成17年6月)

経緯(4)

・ 虐待防止事業

・ 担当者による対応から組織的対応へ

・ 虐待防止事業における保健師の役割

↓

次のステップ:事業評価、改善策の実施

=トータルサポート推進事業

経緯(5)

・ 事業評価→問題点、課題の発見

・ 虐待防止の仕事には専門的な知識技術と権利擁護についての深い理解が必要だが、現状は?

・ 虐待防止のためのノウハウや人的ネットワークを有効に、組織的に継承するためにはどうしたらよいか?

経緯(6)

・ 改善策

・ 人材育成計画、ジョブローテーション

・ 虐待業務における保健師と社会福祉主事の役割の明確化

・ 市民や関係機関とともに市の虐待対策を検証する

・ 専門知識や技術の体系化と、それにもとづく職場内研修の計画と実施

・ 相談支援などの対人援助の業務のノウハウ蓄積、検索の仕組みの検討(職員が知識を共有し、知識を創り出し、組織が持続的に発展していくために)

市民との接点としての窓口、そして相談業務

・ 改善策を実現するためには、まず市民との接点である窓口と相談業務をワンストップ化し、それにあわせて業務の処理体制や構造を点検していく必要があるのではないか。

ふくし総合窓口

・ 窓口は自治体と市民の情報の結節点。窓口で得た情報を有効に活用する必要がある。

→窓口を総合化することによる効果:

複雑高度化する住民ニーズ、NPOの活動や地域での自主的な助け合い活動などは、役所の縦割りに合わせた情報としては入ってこない。

情報の結節点である窓口を総合化することで情報の取りこぼしが少なくなり、ニーズから施策に発展させることがスムーズになる。

参考:財団法人東京市町村自治調査会今後の窓口サービスの在り方に関する調査研究報告書平成16年度

ふくし総合窓口(2)

・ 市の高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉、保健の総合相談

・ 社会福祉主事・保健師計16名(兼務14名、専任2名)

・ 権利擁護とエンパワメントアプローチ

・ 組織内の横の連携の強化

・ 「学習する組織」

・ 市民と連携する窓口

市民と行政の協働のために

・ 住民の意見・要望を積極的に施策や事業に取り入れるために。

・ 住民同士のつながりを強化し、公共活動への参画や協働を促進するために。

=地域福祉計画

市民参加推進事業

・ 地域社会でのささえ合いの仕組みをつくるための事業

・ 市民と行政の協働による福祉のまちづくりを目指す

・ 地域福祉推進プロジェクトの設置(福祉、保健、企画、広報、人権、市民生活、防災安全、環境、商工観光、まちづくり、道路、建築、消防、学校教育、生涯学習、公民館など19課)

地域福祉計画策定のプロセスを大切に・・・

・ 市民参加推進事業

*地域福祉推進行田方式を創る

・ 福祉のまちづくりシンポジウム

・ ささえあいミーティング(小学校区単位でのワークショップ)

福祉のまちづくりシンポジウム

・ 地域福祉推進への住民参加を呼びかける

1基調講演

(地域福祉推進行田方式をつくる)

2パネルディスカッション

民生委員、子育てアドバイザー、地域包括支援センター、障害者生活支援センターNPO、社会福祉協議会

ささえあいミーティング

・ 小学校区毎にワークショップを開催

・ 市役所(福祉、企画、市民生活、まちづくり、防災安全、人権等と保健センター保健師)と社会福祉協議会、地域包括支援センターが参加

・ 「すべての人がささえあい、誰もが自分らしく暮らせる共生のまち」を実現するために必要となる課題と解決方法について検討する。

包括的虐待防止推進事業

・ 組織内連携:市職員、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所(委託)によるワークショップ

・ 組織間連携・市民との連携:

市職員、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、民生委員、NPO、幼稚園、保育園等によるワークショップ

・ 虐待防止ナレッジマネジメントの研究

学習する場

・ 専門職が学習する場としてのトータルサポート推進担当

・ トータルサポート推進会議の運営

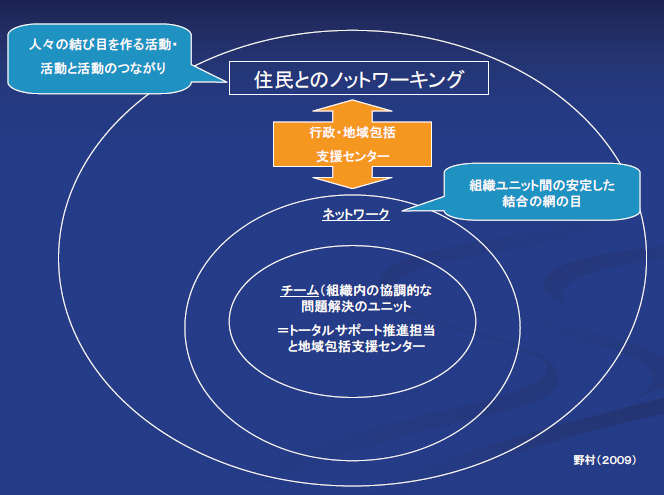

「つなぐ」

・ 組織内をつなぐネットワーク

・ 組織間をつなぐネットワーク

・ 市民と行政をつなぐ

・ 市民同士をつなぐ

<参加者の感想>

・保健師が市全体を動かすことができるんだと感動した。また、組織をうまく動かしながら進めていくことを見習いたい。

・視点をずらさず、住民のために働き続け、周囲を巻き込んでいくやり方に感心した。

・仕事を今まできちんと積み重ねてきた成果と思った。行動力に感動した。

・理想的な保健師だと思った。

・全庁的なつながりが大切だと改めて感じた。

(3)兵庫県包括・在宅介護支援センター協議会丹羽ブロック研修会

<発表の概要>

トータルサポート推進事業を中心とした権利擁護活動

~地域包括支援ネットワークの構築にむけて~

埼玉県行田市健康福祉部福祉課 トータルサポート推進担当 保健師介護支援専門員認定心理士 野村政子

虐待防止条例

・ 行田市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例(平成17年6月施行)

| 条例制定について | ||

|---|---|---|

|

当時の課題 ・虐待事案を見逃さないための幅広い情報収集 |

|

なぜ条例か ・虐待情報収集の徹底を図るためには、虐待に関する意識啓発にとどまらず、条例に基づき |

高齢者虐待防止事業の経緯

■ 平成11年7月介護保険準備担当に介護支援専門員を配置

■ 平成12年度介護保険法施行

・行田、南河原ケアマネ連絡会活動支援

・事例検討

・困難事例に関するケアマネ支援

・関係機関とのネットワーク構築

(ネットワークは、ゼロからつくるものというよりも、すでに存在するものを描くことで意識化し、共通認識を持ち、みんなで育むもの・・・)

■ 平成13年度虐待事例の相談支援開始

■ 平成14年度基幹型在宅介護支援センター(直営)設置

「高齢者総合支援センター」

(精神福祉担当と隣接で配置し連携を強化)

■ 平成16年度・児童虐待対策充実のための庁内での検討

・高齢者虐待実態調査実施

(行田南河原ケアマネ連絡会)

・虐待対策の検討

・啓発事業(認知症研修、成年後見制度と福祉サービス利用援助事業、高齢者虐待について)

■ 平成17年6月条例施行

行田市虐待防止システム

■ 虐待対応のフロー

・24時間受付専用電話

・通告受理後48時間以内の安全確認

・組織的な判断に基づく対応

■ 虐待防止ネットワーク

・既存の連携体制・人と人とのつながりを図にして整理し、確認

・権利擁護(要援護高齢者支援会議の設置)

・DV対策担当との連携

条例施行による変化

・ 相談窓口が明確になった→ 早期発見につながる

・ 担当者任せの対応ではなく、組織の判断に基づく援助を提供できる。

・ 虐待の予防対策の充実

認知症ケアマネジメント研修

認知症にやさしい地域づくりを考える研修

| 課題と仮説(1) | ||

|---|---|---|

|

■権利擁護・虐待防止活動は、家族全体の支援、多問題を抱えた方の支援=組織内連携が必要 しかし・・・ |

|

・現場レベルは日々連携している。現場の変化を組織として認める必要がある。 そこで・・・ |

| 課題と仮説(2) | ||

|---|---|---|

|

■虐待対応の際、高い専門性を要求される。職員の持つ能力以上のものを求められている。 |

|

■現状の資源の量で最大限の力を発揮するために、第4の資源「知識」に着目。 |

| 課題と仮説(3) | ||

|---|---|---|

|

・住民の協力が欠かせない。住民は「虐待防止」だけでなく様々な地域課題を支えあいによって解決しようと考える。行政は縦割り=課題により担当者が違う。住民と協働しにくい。 ・住民の生活を支えるためには、たまたま社会資源がないとそのニーズをその人の高望みだと捉えてしまうことがある。資源の開発も含めた相談支援活動を行うという姿勢が必要。 |

|

・住民と協働で虐待を防止するために組織内連携が必要。 |

トータルサポート推進事業のご紹介

障害者、高齢者、児童福祉の総合的な推進のための包括的連携体制構築事業

・ふくし総合窓口の設置

・包括的虐待防止事業

・市民参加推進事業

ふくし総合窓口

・市の高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉、保健の総合相談

・社会福祉主事・保健師計16名

(兼務14名、専任2名)

・権利擁護とエンパワメントアプローチ

・組織内の横の連携の強化

・「学習する組織」

・市民と連携する窓口

*地域包括支援センター⇔ふくし総合窓口

包括的虐待防止推進事業

・組織内連携:市職員、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所(委託)によるワークショップ

・組織間連携・市民との連携:

市職員、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、民生委員、NPO、幼稚園、保育園等によるワークショップ

・虐待防止ナレッジマネジメントの研究

市民参加推進事業

・地域社会でのささえ合いの仕組みをつくるための事業

・市民と行政の協働による福祉のまちづくりを目指す

・地域福祉推進プロジェクト(福祉、保健、企画、広報、人権、市民生活、防災安全、環境、商工観光、まちづくり、道路、建築、消防、学校教育、生涯学習、公民館など19課)、と地域包括支援センターの連携

|

■ 地域包括支援ネットワークの構築

地域包括支援センター単位のネットワーク |

|

■ 行政、地域社会が協働で地域ケアネット

市町村単位のネットワーク |

地域福祉計画策定プロセス

■ 市民参加推進事業

*地域福祉推進行田方式を創る

・福祉のまちづくりシンポジウム

・ささえあいミーティング(小学校区単位でのワークショップ)

福祉のまちづくりシンポジウム

■ 地域福祉推進への住民参加を呼びかける

1基調講演

(地域福祉推進行田方式をつくる)

2パネルディスカッション

民生委員、子育てアドバイザー、地域包括支援センター、障害者生活支援センター、NPO、社会福祉協議会

ささえあいミーティング

■ 小学校区毎にワークショップを開催

■ 市役所(福祉、企画、市民生活、まちづくり、防災安全、人権等と保健センター保健師)と社会福祉協議会、地域包括支援センターが参加

■ 「すべての人がささえあい、誰もが自分らしく暮らせる共生のまち」を実現するために必要となる課題と解決方法について検討する。

地域福祉推進と行政・地域包括支援センターの活動

・ 個別の支援と地域ケア体制の整備

・ 地域ケア体制の整備を、その地域の行政、地域社会の住民、事業者等の関係者との協働で進める。

・ 行政の地域包括支援センターの役割についての政策的位置づけとそれに基づく理解

・ 認知症高齢者や要介護高齢者、障がい者が住み続けられる地域社会をどのように作るのかという住民の理解

トータルサポート推進事業の成果

・ 現場レベルの組織横断的連携から組織としての命題へ

・ 困難事例、複合ニーズへの対応が円滑になった。

・ 虐待事例の組織内の各種検討会開催が円滑になった。

・ 権利擁護、事例検討等についての職場内研修の充実

・ 担当者の負担軽減とサービスの質の向上

・ 個々の事例への対応の迅速化

・ 権利擁護とエンパワメントアプローチ

・ 発達障害者支援連絡会議設置など、これまで着手できなかった課題への取組

・ 地域包括支援センターの圏域ごとのネットワークづくりと市単位のネットワークづくりの協力体制

・ 地域包括支援センターと保健センター保健師の地域活動の充実と協力体制づくり

・ 住民の声を受け止める力の向上

今後の課題

・ 権利擁護・虐待防止について、職員一人ひとりが持つ知識を出し合い体系化し、職場内研修の仕組みを作る。

・ 社会福祉主事、保健師の人材育成・ジョブローテーションの計画作り

・ 地域福祉の推進

・ 虐待防止活動⇔暮らしやすい地域づくり、支えあう地域づくりについて、住民とともに考え、できることから進める。

・ 協働型職員の育成

地域包括支援体制行田方式

<参加者の感想>

・トータルサポート推進事業について大変勉強になった。地域に必要なことを住民と一緒になって考えていくという姿勢を常に持って取り組んでいきたいと思った。

・連携について、具体的に手法を学べたと思う。自分の立場でも少しでも近づけることができるようにしたい。

・それぞれの立場で自分の出来る役割をこなし、また、様々な関係機関と連携を図ることが大切だと思った。

・ネットワークはゼロから作るものではなく、既にあるネットワークを意識化させるということが参考になった。また、ジョブローテーションについて、当市でも考えないといけないことだと思った。

・職員のビジョン変革が大切である。チームワークを大切に考え、一人ひとりが横の相談ができるように進めていかねばと思う。

・虐待防止フローの判定会に管理職が入っていることについて、当市でも取り入れていきたい。

・トータルサポート推進担当のような横の連携の必要性を、上司にも分かりやすく伝えていく努力をしたい。

・新たな取り組みは大変であるが、非常に素晴らしい支援体制であると感じた。職員個々の理解と協力が必要であると思う。

・縦割り行政の中で、現場で動く保健師として、各課の職員と連携してケースと向き合い、現場として横断的でありたいと思った。

・介護相談員、民生委員として参加したが、地域の取り組みで参考にしたい点がありよかった。

・まずは本人の安全・安心を確保すること。様々な事例を通して学んだことは、優先すべきは本人の安全を最優先することである。はっきりとした虐待であるという確信が持てなくても、関係者が支援したことで本人と介護者等の関わりは心理的にも改善される。さすが行田市でした。縦割り行政の弊害をクリアしたのも現場の保健師の気づきと行動力だと感じた。

・詳細かつ具体的な説明、取り組みに対する熱意が強く感じられた。

(4)飯能市高齢者虐待防止等に関する研修会

<参加者の感想>

・地域での見守り、行政との連携の重要性が事例を通して紹介され、よくわかった。

・認知症を理解しながら地域社会でどのように関わっていったらいいのか、また自分に何ができるのか考えてみたいと思った。

・虐待に、みんなで対応していくんだという気持ちになれた。

・地域が一体となり予防に取り組むことの重要性を感じた。

・行政の縦割りについて行政の中でも悩み、市民をサポートするためにそれを解決していったことを熱く聞くことができた。

・行田市のシステムは進歩的でいいと思う。

・ある自治体ではケアマネジャーが虐待の件で行政に相談したが動いていただけなかったと聞き不安に思っていたが、この研修で、どこに相談し誰が対応してくれるのか良く理解できた。

・行政の縦割りが一日も早くなくなることを希望する。

(5)埼玉県健康福祉研究発表会

行田市トータルサポート推進事業(障害者、高齢者、児童福祉の

総合的な推進のための包括的連携体制構築事業)について

行田市健康福祉部福祉課

栗本広宣 野村政子

1 事業の目的

行田市では、平成17 年6月に児童、高齢者及び障害者の虐待防止に関する条例を全国に先駆けて施行し、障害者等の権利擁護に一定の実績を上げてきた。このことは、年齢や分野を問わず、何らかの支援を必要とする市民に対し、市の各部門が連携して対応することの糸口にもつながった。

一方、障害者、高齢者等支援を必要とする人々が地域で生活する上では、法制度や行政の組織を問わず、関係する行政部門や社会資源が協働・連携して必要な支援体制を整えることが不可欠であるが、個別の法令に基づく行政計画や協議の場は分野別に構築されており、相互の関連性や取組の整合性は保たれていないと思料される。また、公的サービスだけでは補えないニーズが増えている。そのため、所属間の連携強化と市民参加の仕組みづくりが必要である。

こうした状況を踏まえ、市民のニーズに効果的に対応できる支援体制を整えるために福祉保健総合相談を行う窓口を設置した。組織内連携体制を充実することにより、支援を必要とする市民に対し、生涯を通じて権利擁護の理念に基づいた支援を提供すること、市民と協働で地域福祉を推進することを目的としている。

○準備段階の活動

障害者、高齢者及び児童等の相談支援の総合的な推進のための包括的組織内連携体制を構築するため、トータルサポート推進委員会を設置した。委員会は総合政策部、総務部、健康福祉部の職員をもって組織し、次に掲げる事項を検討した。

(1)保健福祉総合相談体制の構築に関すること。

(2)障害者、高齢者及び児童等の相談支援の総合的な推進のための地域連携ネットワーク構築に関すること。

(3)その他障害者、高齢者及び児童等の相談支援の総合的な推進に関すること。

2 事業内容

(1)ふくし総合窓口の設置(平成20年4月)

① 保健福祉総合相談の実施

② 組織内の横の連携の強化

③ 専門職員(社会福祉主事10 名、保健師6 名)が相談を受け、一定の結論を得るまで関わりを継続するルール作りと意識改革

④ 専門職員の職場内研修、人材育成の研究と実施

(2)包括的虐待防止事業

平成 17 年6 月に全国に先駆けて児童、高齢者、障害者虐待防止条例を施行し虐待防止事業を行ってきた。この実績の上に立ち、次の三つの事業を行う。

① 虐待対応に関係する情報や知識を伝え、活用する方法(ナレッジマネジメント)の研究事業(職員、関係機関、NPO によるワークショップを通じた知識の体系化)

② 虐待防止事業に関わる組織内連携、組織間連携の強化

③ 虐待防止協議会における包括的虐待防止事業の検証

(3)市民参加推進事業

① 福祉のまちづくりシンポジウム開催

② 地域福祉計画策定における市民参加と本事業の連携による市民参加推進

3 事業の特色

・市民一人ひとりがかけがえのない存在であり、それぞれの生き方を生涯を通じて保障するために、本事業は「権利擁護(その人らしい自立した生活を送るための支援・サービスを権利として保障すること)」を基本理念としている。

・高度な専門的知識を必要とする新たな社会的ニーズ(権利擁護、虐待防止等)への対応について、人事異動に左右されない、事業の継続性を保証する仕組みの構築を目指している。

・ふくし総合窓口の専門職員16 名のうち14 名は健康福祉部内の社会福祉主事と保健師がトータルサポート推進担当と兼務することとし、主務をこなしながら連携して事業を遂行している。

・地域福祉計画策定・推進と本事業を緊密な連携のもとで推進することにより市民参画による福祉のまちづくりのきっかけを作り、市民との協働による地域包括支援ネットワーク構築を目標としている。

4 事業の成果

事業を開始した平成20年4月から12 月の間にふくし総合窓口に152 件の保健福祉総合相談が寄せられた。

組織内連携体制構築により、最小限の人員でも課や担当業務を越えて一つの相談に対して協力して対応しやすくなり、虐待事例への支援をはじめとした複雑なニーズに対する市の相談支援業務の質の向上を図ることができた。また、市の組織が横断的連携体制を取ることにより市民の意見を集約しやすくなっており、市民との協働が円滑になることが期待されている。

5 課題

近年、市町村の福祉分野の担当職員に求められる能力・専門性が高まっている。最小限の人員でこれに対応していくためには、保健福祉総合相談の実績を分析・評価し、社会福祉主事、保健師の職場内研修に役立てていく必要がある。また、専門職のジョブローテーション計画についても検討することが重要である。

虐待防止をはじめとする高度な専門的知識を必要とする業務について、現在ワークショップを通じて職員に必要な知識の体系化に取り組んでいるが、これを継続し、組織的な知識共有の仕組みを構築することが課題である。

今後の展望としては、本事業の推進、ならびに地域福祉計画策定・地域福祉推進と本事業を今後も緊密な連携のもとに推進することにより、「地域福祉推進行田方式」を市民と協働で作り上げることを目標とする。