第6章 行田市トータルサポート推進事業の成果と課題

最後に、本研究の成果と行田市トータルサポート推進事業の課題を述べる。

1 三分野共通の虐待防止・対応のフローチャートの再構築と分野別対策の充実・共有

包括的虐待防止推進事業としてグループKJ法ワークショップを開催し、関係機関と市の職員が協力して現在の虐待防止の取り組みについて検証を行った。その中で、「関係する組織の間にセクショナリズムがあり、連携が難しい。」、「行程表としてフローチャートがあるが、高齢者虐待を中心に作成されたものであり、障害者虐待、児童虐待に対応しておらず、総合的なものとして機能不全である。」という指摘があった。

トータルサポート推進事業では、虐待防止ネットワーク構築の核となる業務は「相談支援」であることから、年齢や障害種別に関わらず総合的に相談支援ができる体制を構築した。これは組織内連携ネットワークの基礎となり、組織間ネットワークを円滑にする効果を生んだと考えられる。今後はさらに、組織内のネットワークを活用して、障害者・児童・高齢者に共通した虐待防止・対応のフローチャートを再構築し、あわせて各分野別の対応についても整理し、他の分野の職員・関係機関・市民も含めて情報共有していくことが課題である。

この課題に対し、トータルサポート推進担当が中心となり、虐待防止協議会の協力を得て行田方式の確立に向けた取り組みを行っていく必要がある。その際、PCMワークショップの中で「判断基準はあるにもかかわらず虐待の判断基準が曖昧」という問題がしばしば指摘されたことを考慮する必要がある。つまり、問題は判断基準がないことや曖昧であることではなく、判断基準の「運用」にあるということである。つまり判断基準やマニュアルを作っても作っただけでは機能しないという問題点を指摘している。この点については次に述べる「知識の共有・創造」に配慮した検討を行っていく必要がある。

障害者虐待については、トータルサポート推進担当と相談支援事業所、関係機関のネットワーク会議を開催し、その成果としての小地域レベルの取り組み、市町村レベルの取り組みを地域自立支援協議会で発表し、広域での取り組み、ネットワーク構築を行うことが必要であると考える。

2 知識の共有、創造

グループKJ法ワークショップの中で「虐待防止関係者の暗黙的な経験知を言語化して共有すれば、虐待対応において客観的判断ができるようになるのではないだろうか。」「虐待の専門的知識とマネジメント能力を持った人材を市役所と外部関係機関に配置し、知識共有のためのネットワークを構築する必要がある。」という指摘があった。また、PCMワークショップの中では「組織の中で知識が共有されない」という課題が指摘された。

情報の共有化および事務の効率化のための方策としてワークショップの参加者から提案されたものとしては、統合(共通)ファイルの作成および記録のデジタル化、記録様式の簡素化などである。事務の効率化は、情報の共有化に資する一方で、担当者の事務負荷を軽減することによって、よりきめの細かい対応を可能にすることが狙いである。具体策については今後の検討課題とする。

また、実践を通して得られた知識が組織の中で形式知化されない問題の背景には、専門職が不足していることが指摘された。

2007(平成19)年に厚生労働省が実施した「平成19 年度市町村における児童家庭相談業務の状況について」33の結果によると、児童家庭相談に対応する上で困難な点として、8 割以上が「専門性を有する人材の確保」を挙げている。

才村34は、児童相談所の児童福祉司について、本来的には専門職任用を行うとともに、OJTや長期の現任研修が必要であるが、実際には一般行政職を児童福祉司に任用している自治体が少なくないと述べ、また、一般行政職はソーシャルワークに関する基礎的な教育を受けていないことに加え、異動のサイクルが短く、個人においても組織においても専門性が蓄積されないという問題があると指摘している。この点は行田市の課題と一致しており、相談窓口の人事ローテーション、専門職の採用を含めた専門性の確保対策を検討していくことが必要である。

33 厚生労働省「平成 19 年度市町村における児童家庭相談業務の状況について」2007 年

34津崎哲郎、橋本和明編著 才村純 最前線レポート 児童虐待はいま 連携システムの構築に向けて 2008 年10 月20 日 207ページ

3 住民への啓発活動の充実

グループKJ法ワークショップの中で指摘されたとおり、虐待防止には、予防や通報のために虐待について市民を啓蒙する必要がある。また、ふくし総合窓口についても広報を充実すべきである。そのためには、既に行っている市報や市のホームページの活用だけでなく、さらに民生委員等を対象に啓発を行う必要がある。また、地域福祉計画を住民参加型ワークショップを活用して進めていることに関連させて、ささえあいミーティングなどの地域福祉推進の取り組みの中で権利擁護を目標の一つとして掲げ、虐待や消費者被害の未然防止について、小地域ごとに住民と顔を合わせて語り合っていく方法が有効であると考える。

4 地域ぐるみの権利擁護

行政職員や関係者にとって、虐待の判定は難しいということが、グループKJ法ワークショップの中で指摘され、これに対する話し合いの中で判定に時間を取られて手遅れにならないように、人権擁護のためにという理由です早く介入すべきであることが明確になった。今後は住民も行政も関係機関もみな、地域ぐるみで権利擁護に取り組みことを大きな目標に掲げる必要がある。地域福祉推進、各福祉計画にもとづく施策展開の中で、地域ぐるみの権利擁護を実現していくことが行田市の課題である。

PCMワークショップの中で、見守り対策の充実が指摘された。その対策として見守りの内容と役割分担を明確に定め、関係者名簿の作成や定例会議などを通して、関係者の顔が見えるようにすることがあげられる。また、見守りネットワークの中でもっとも重要な役割を果たすのは住民であることから、地域福祉計画を住民参加型ワークショップを活用して進めていることに関連させて、ささえあいミーティングなどの地域福祉推進の取り組みの中で共通理解を進めていくべきであると考える。

5 虐待者のケアシステムの充実

PCMワークショップでは、虐待者(虐待する側)のケアシステムの整備があげられた。その必要性は広く認識されているものの、実際には実行されていない施策であり、行田市でのいち早い導入が望まれている。そのためにはまず、虐待防止・対応を確実に実行する一方で、相談支援に従事する職員が「虐待」という狭い捉え方ではなく「すべての人の権利をまもる」という視点を持つことが重要である。このことにより養護者への支援の充実が関係者の視野に当然入ってくると考えられる。

6 障害者虐待防止について

障害者虐待対策としての法整備は未だ実現されていない。しかし障害者虐待防止は市町村が今すぐにでも取り組むべき課題である。

「第1 章1-1障害者虐待防止活動について」で述べたように、35市町村が障害者虐待の防止に取り組むときは、現行の福祉制度の谷間に置かれる方がないように、ライフステージや発生場所の包括性に十分考慮した事業展開を行うべきである。また、障害者本人だけでなく、養護者支援も含め、地域生活保障に関わる課題として受け止めることが重要である。

また、成人期障害者の問題構造の特質には、児童期や高齢期よりもはるかに長期に及ぶ問題の形成史を持つ点があり、家族全体への支援に配慮することを求めており、この点で、障害者虐待への対応は、児童虐待、高齢者虐待と比べて、市町村にとっては高い専門性が要求される難しい業務であるといえる。そこで研修強化が課題となってくるわけだが、職場内はもとより、地域全体での取り組みや、児童や高齢者分野との領域横断的な取り組みを検討すべきである。領域横断的な研修については、児童虐待的構造と高齢者虐待的構造をもつ障害領域の構造からいって、障害領域の支援者にとってきわめて示唆に富む研修内容をつくることができ、包括的なライフステージを視野におさめた虐待等に関する予防と支援の知見を培う可能性がある。

そして最も重要なことは、市町村職員が住民の人権を守りぬく見識を持つことである。市町村においては、相談支援に携わる担当者が人権について理解し、これに敏感になることが必要である。健康な状態で日常生活を送っているときに自らが一つひとつの場面でどのような権利に支えられながら生きているかを意識し、自覚することこそ、結果として高齢者や障害者の権利を擁護する力を備えることになるのである。この点に配慮した職場内研修が必要である。

35宗澤忠雄 成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告 やどかり出版 2008 年 106 ページ

7 まとめ

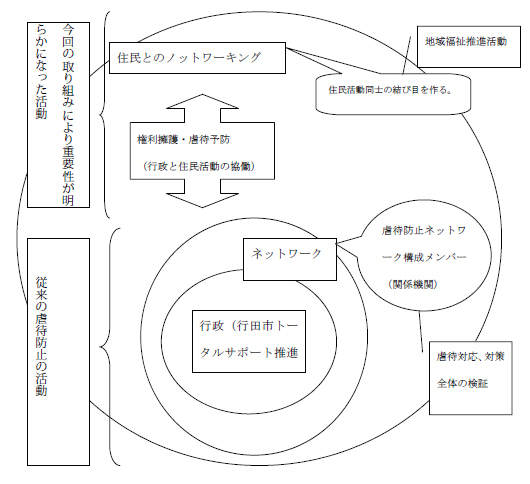

市町村の虐待防止活動では関係機関のネットワーク構築が重要であり、高齢者虐待防止法、児童虐待防止法のどちらも、市町村の役割として地域におけるネットワークづくりを求めている。

山住36らは、「ネットワーキング」よりも自由度が高く、臨機応変に柔軟に活動の糸を結び合わせ、ほどき、ふたたび結び合わせるようなつながり方を「ノットワーキングknotworking」と呼んだ。Knot(結び目)、すなわち結び目づくりを意味する。

多くの行為者が、活動の対象を部分的に共有しながら、影響を与え合っている「分かち合われた場」において、互いにその活動を協調させる必要のあるとき、こうした結びつきが有効であるとしている。

高齢者虐待、あるいは児童虐待のネットワーキングでは、市町村が核となり、関係機関がチームを組んで対応する。一時保護や施設への入所措置など、行政として確実に迅速な対応をすべき支援に関しては、市町村がリーダーとなり関係機関と協力して対応すべきであるから、これは「ネットワーキング」による活動である。

一方、日頃から人権侵害を予防し、虐待を未然に防ぐためには、近所づきあいや防犯活動や自治会活動など、地域の様々な主体による活動が臨機応変に協調し、地域ぐるみの助け合いの仕組みや意識を醸成することが必要である。これはネットワーキングとして行政がリーダーになって連携する活動ではない。それぞれの活動の差異性のうえに立ち、住民が生活の場でそれぞれの活動分野を超えた対話をし、すべての地域住民の幸せのために必要に応じて協働する「ノットワーキング」による活動である。

行政は権利擁護や虐待防止の啓発活動や様々な世代への福祉教育などにより住民の意識を高める活動を行いつつ、住民の力で地域福祉を推進する仕掛けをつくり、地域課題のそれぞれについて活動をノットワーキングしていく必要がある。この地域課題の一つが権利擁護、つまりすべての人の権利がまもられることで、言ってみれば福祉活動の根幹を成すものである。そして権利擁護の課題の一つが虐待防止である。つまり行政はネットワーキングとノットワーキングという二つの役割を果たす必要がある。一つは虐待防止のための関係機関によるネットワークの核となりリーダーとなること、もう一つは地域福祉を推進し、住民活動同士の結び目を作って地域ぐるみで権利擁護と虐待の予防を進めることである。

36 山住勝広、Y エンゲストローム(編):ノットワーキングknotworking 結び合う人間活動の創造へ 新曜社 2008

8 おわりに

本研究では次の仮説を設定した。

<仮説>

・市の総合的な相談支援体制構築により組織内連携ネットワークの基盤ができる。

・組織横断的な連携をマネジメントする体制を作ることで、権利擁護活動、虐待防止のための市町村組織内のネットワーク化が円滑になる。

・総合相談体制を核として住民と協働で課題を解決することにより、組織内連携体制が形成される。

・虐待防止のためのナレッジマネジメントをシステム化することにより、組織内協働が円滑になる。

・相談支援の担当職員が、高い権利擁護意識を持った上で連携し、暗黙知の共有などの知識創造の仕組みに配慮した学習するコミュニティを作って職場内研修を行うことにより、事業の継続性が保証される。

総合的な相談支援体制を構築し、組織内連携ネットワークの基盤とすること、総合相談体制を核として住民と協働で課題を解決することについては、本研究の中で二つのワークショップを開催したこと自体が市町村組織内ネットワーク構築のひとつの試みであった。ワークショップを通じて構築された人間関係、問題意識および方法論の共有化、一体感などは、市町村組織内ネットワーク構築上の重要な資源となるはずのものである。ここで形成されたネットワークを核に、市町村組織内ネットワークを一層発展させていきたいと考えている。

虐待防止のためのナレッジマネジメントについては、総合的な相談支援体制がすなわち学習するコミュニティであり、権利擁護の勉強会や事例検討をはじめとする職場内研修を行い、一定の成果を得た。さらに、人材育成、相談窓口の人事ローテーションなど、専門職の採用を含めた専門性の確保対策を検討していくことを次の課題と考えている。

| 執筆者 | |

|---|---|

| 梅本勝博 | 国立大学法人・北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科・社会知識領域教授(第4 章4-2) |

| 栗本広宣 | 行田市健康福祉部福祉課(第4 章4-1-4) |

| 江森裕一 | 行田市健康福祉部福祉課(第4 章4-1-4) |

| 野村政子 | 行田市健康福祉部福祉課(第1 章、第2 章、第3 章、第4 章4-1~4-3 第5 章、第6 章) |

| 研究指導者 | |

| 梅本勝博 | 国立大学法人・北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科・社会知識領域教授 |

| 研究協力者 | |

| <ささえあいミーティング主催> 行田市・行田市社会福祉協議会 | |

| <PCMワークショップ指導者> | |

| 大迫正弘 | NPO法人PCM Tokyo |

| 久野叔彦 | NPO法人PCM Tokyo |

| 高橋佳子 | NPO法人PCM Tokyo |

| 久野陽子 | NPO法人PCM Tokyo |

| <PCMワークショップ参加者・協力者> | |

| 川田正明 | 北埼玉障害者生活支援センター |

| 吉田和子 | 北埼玉障害者生活支援センター |

| 松田純子 | 和光保育園 |

| 八嶋貴子 | やごう幼稚園 |

| 馬場惠喜子 | NPO法人子育てネット行田 |

| 栗原幸江 | 地域包括支援センター緑風苑 |

| 八月朔日三枝子 | 地域包括支援センターまきば園 |

| 鈴木幸枝 | 地域包括支援センター壮幸会 |

| 手島一海 | 民生・児童委員 |

| 石川法男 | 行田市健康福祉部次長 |

| 栗本広宣 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 梅澤清志 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 江森裕一 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 野村政子 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 横山令子 | 行田市健康福祉部子育て支援課 |

| 萩原弘一 | 行田市健康福祉部高齢者福祉課 |

| 佐藤美絵 | 行田市健康福祉部保健センター |

| 春日千恵 | 行田市健康福祉部保健センター |

| <グループKJ法指導者> | |

| 三村修 | みむら創造技法研究所 北陸先端科学技術大学院大学非常勤講師 |

| 三浦元喜 | 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教 |

| 古川洋章 | 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士前期課程 |

| <グループKJ法参加者・協力者> | |

| 川田正明 | 北埼玉障害者生活支援センター |

| 村上良 | 北埼玉障害者生活支援センター |

| 石澤和馬 | 地域包括支援センター緑風苑 |

| 国島智子 | 地域包括支援センターまきば園 |

| 木村直子 | 地域包括支援センター壮幸会 |

| 栗本広宣 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 江森裕一 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 野村政子 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 岡野猛 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 萩原弘一 | 行田市健康福祉部高齢者福祉課 |

| <福祉のまちづくりシンポジウム協力者> | |

| 小林康男 | 行田市民生・児童委員連合会会長 |

| 島田ユミ子 | 埼玉県子育てアドバイザー |

| 栗原幸江 | 地域包括支援センター緑風苑 |

| 川田正明 | 北埼玉障害者生活支援センター |

| 高橋豊 | NPO法人さくらメイト代表理事 |

| 磯川裕徳 | 行田市社会福祉協議会 |

| (敬称略) | |

| <研究担当> | |

| 栗本広宣 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 江森裕一 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 野村政子 | 行田市健康福祉部福祉課 |

| 平成 20 年度障害者保健福祉推進事業 障害者等の権利擁護と虐待防止にも対応し、市民の参画を得た地域ぐるみの 総合的な相談支援体制構築事業(トータルサポート推進事業)研究報告書 平成 21 年3 月 |

| 埼玉県行田市健康福祉部福祉課トータルサポート推進担当 〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-5 電話048-556-1111 内線279 |