Ⅰ.地域自立支援協議会の設計思想と運用マニュアル

総論 : 豊田市地域自立支援協議会」の設計思想

地域自立支援協議会という仕組みは、市町村が事業所の参加協力を得て、分権的な制度運用を担う新たなツールとして期待が大きい。しかし、期待が大きいがゆえに、現場での協議の必要を十分に吟味しないまま、国が示す基本指針に自立支援協議会の設置の根拠を求め、先進地のかたちを真似て設置する傾向にある。

それに対し、豊田市では、市独自の設計に力点を置いてきた。以下では、総論として、その設計思想をやや俯瞰的に解説してみたい。

豊田市は着実に協議会システムを根づかせることを重視し、設置後に改善しながらステップアップすることを想定して、シンプルな構造を選択した。それは、協議の場は設置することよりも、形骸化を回避して運用することのほうが難しいということを、これまでの先行するネットワーク事業の経験から学んでいたからである。今になって振り返ると、そのシンプルさの選択がその後の協議会の方向性を決めたように思う。

この1 年半の期間は、まさに「協議」の場で、その「協議」のあり方を「協議」してきた。参加する事業所のワーカーは、行政から与えられたシステムを甘んじて享受するのではなく、また一方的に否定し批判するのでもなく、その運用段階で必要に応じて、まずは自分たちで絶えず修正を試みてきた。

国は、地域特性に応じた自立支援協議会の設置をうたっているが、全く新しい仕組みである自立支援協議会を、いきなり地域の特性に応じて設計することは期待できない。どんな厳密に計画された協議会であっても、運用段階で円滑に進まなくなる事態は容易に想定できる。むしろそれをチャンスと受け止め、そのつど 修正する自律性と、その修正に主体的に取り組むワーカーの自発性、そして一定の権限の付与が、地域特性に応じた自立支援協議会を作り上げる要件ではないだろうか。

以下では、まずは§1 で設置に至るネットワーク事業の経緯について紹介している。そして§2 で現在の協議会の設計を解説し、§3 では改めて設置から現在に至るプロセスを紹介している。まだまだステップアップの途上にある協議会だが、そのステップを含めて「設計思想」というタイトルにした。

日本福祉大学教授 平野 隆之

(豊田市地域自立支援協議会会長)

§1自立支援協議会設置に至る経緯豊田市社会福祉協議会 相談支援担当福主幹 |

豊田市では、障がい者自立支援法が施行される以前から、障がい児・者の相談支援について独自の体制を構築してきた。

その1つが、支援費制度の施行に伴う支給決定プロセスの透明化である。サービス利用申請者全員に対して、「サービス利用意向訪問調査」を年に1 回実施し、それに基づいて行政の担当職員や調査員のほかに、相談支援事業者、施設関係者が参加する「身体障がい者・知的障がい者・障がい児サービス検討会議」を開催する。その検討会議の場において、全員のサービス支給量を検討するというシステムを導入した。

もう1つが、チームケア体制の導入である。相談支援事業を担うワーカー間のネットワークを形成し、それを基盤にチームケアという考えを浸透させることを目指した。この2つの取り組みが有機的に連携することで、「サービス検討会議」で把握された個別課題について、ケアマネジメントに基づいて解決する道筋を探れるのではないかと期待した。

これらのシステムは当時としては極めて画期的なものであったが、相談支援事業を担うメンバー自身がその理念や仕組みについて十分に共有することができなかったために、システムが機能するには至らなかった。しかし、これらの経験を通じて、われわれはこれまで以上にシステムづくりについて協議する必要を自覚し、現在の地域自立支援協議会の中でそれを実現しようとしている。

このセクションでは、本書のテーマである「地域自立支援協議会」について紹介する前に、まずは豊田市におけるこれまでの相談支援体制について再整理し、自立支援協議会の設置に至る経緯について触れておきたい。

1.「身体障がい者・知的障がい者・障がい児サービス検討会議」のはじまり

豊田市では、平成15 年度から始まった支援費制度の施行を機に、サービス利用を申請するすべての人に対してサービス利用意向の訪問調査と、月に2 回、サービス支給量を検討する「身体障がい者・知的障がい者・障がい児サービス検討会議」を行ってきた。この会議は、調査員がサービス利用意向調査で作成した「勘案事項整理票」を基に、サービス利用者の全体像や環境から、利用者の支給希望量の妥当性を判断することが主な目的である。

会議のメンバーは、相談支援事業者と施設の担当者である。市としては、行政だけで支給決定するのではなく、民間の事業者が関与することで、支給決定に客観性を持たせることを狙った。

一方、参加する事業者にとって、「サービス検討会議」は、相談支援の基礎的な資質となる行政施策の仕組みや成り立ち、制度、サービスの不整合な部分やサービス提供のルールについて事業者間で共通理解する場として機能した。会議を重ねるうちに、調査票から推測できる地域課題や個別課題についての議論が活発になっていったことも、今思えば、この会議を継続してきた成果であっただろう。そして、これまで一人の人を支援する視点だけで行政と対立してきた民間事業者は、この議論の中で、サービス支給量やサービスの一部拡大だけでは解決しない課題が数多くあり、広い視点で支援を組み立てる必要があることに気づくことができた。

2.「障がい者就労・生活支援ネットワーク事業」の設置

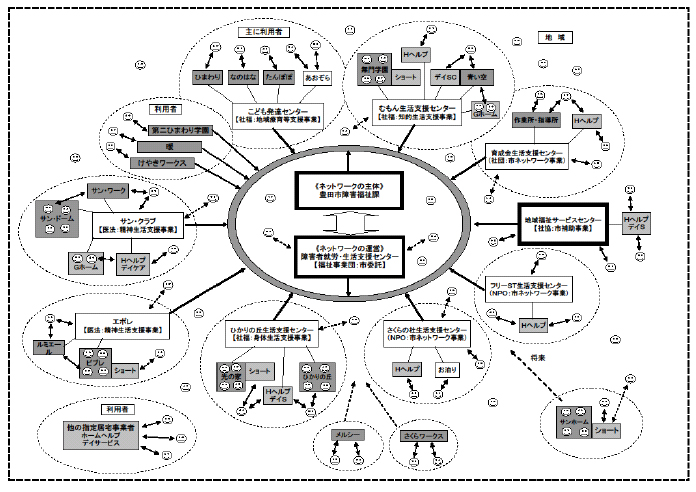

支援費制度の施行を機に、「サービス検討会議」とほぼ同時期にスタートしたのが「障がい者就労・生活支援ネットワーク事業」である。これは、障がい者の総合的な相談支援体制の整備として豊田市が独自に設置したネットワークで、市町村障がい者生活支援事業、知的障がい者生活支援事業、精神障がい者地域生活支援事業、地域療育等支援事業、地域福祉サービスセンター事業(県単独事業)の各事業を受託する社会福祉法人に、市内のNPO法人を加え、13事業所に委託された。事業の実施主体は豊田市であるが、実際の運営主体は、「就労・生活支援センター(市単独事業)」が担った(図1-1)。

図1-1 障がい者生活支援ネットワーク概念図(障がい福祉課作成)

※画像をクリックすると、画像拡大がご覧になれます。

ネットワーク事業の目的は、ケアマネジメント体制の整備と就労支援の充実にあった。

ネットワーク会議を定期的に開催し、行政事業の紹介や勉強会を実施し、障がい福祉制度やサービスの情報及びそれぞれの事業所が持つ個人情報を共有することで、これまでの自己完結型の支援では解決できなかった課題を協議の中で解決に導く。さらには、協議のなかで、新たな障がい福祉サービスを構築することをねらいとして設置された。

しかし、実際には、制度やサービスの理解は進んだものの、ネットワーク会議そのものは本来の趣旨どおりには活性化しなかった。それどころか、行政と事業所の間で対立が生じることもあった。

今振り返ると、その最大の理由は、行政・事業所ともにネットワークの必要性とその目的の共有が不十分であり、ネットワーク会議を「協議の場」として理解してこなかったことにあったように思う。ネットワーク事業に参加するワーカーは、自らが直面している個別課題を主張し、それが認められないという現実に一種のあきらめ感を抱くようになった。

また、この時期にNPO 法人に相談支援が委託されたことは極めて画期的なものであったが、実績払いというかたちでの委託であったため、ワーカー業務と本来の事業の兼務により、会議に参加することへの負担感が生じた。ネットワークとして、個別支援から地域支援への発想の転換が迫られるなかで、実態は追いつかず、相談支援を中心とするチームケア体制を構築するには至らなかった。

3.成果と残された課題

ほぼ同時期に設置された「サービス検討会議」と「ネットワーク事業」は、それぞれ別の目的を持つが、地域課題の抽出・解決という方向性は一致していた。「サービス検討会議」で把握された地域課題(困難事例)を、「ネットワーク会議」のなかで解決する、2つの協議の場が、いわば「車の両輪」のような関係となる相談支援体制を市は描いていた。

しかし、実際には、個別支援から見えてくる課題を「サービス検討会議」で整理し、「ネットワーク会議」につなげて解決策を導く、といったシステムには至らなかった。

それでも、これらの会議は、いくつかの大きな成果を生んでいる。その1つは、ケース検討会(個別支援会議)の開催である。行政が関係者を召集するかたちで、ネットワーク事業のメンバーが参加して、ケース検討会が年間に10件程度開催され、処遇の検討と機関間の調整が行われた。このことは、関係者のなかに、チームケアという意識を定着させるきっかけになった。

2つ目の成果は、事業を継続することで、参加するワーカー同士が顔なじみになったことである。会議の場で何度も顔を合わせるので、例えば、会議の後で立ち話をするなど、日常的な情報交換の場が自然と出来上がった。そのことで、ワーカー個人のレベルでのネットワークが構築できたように思う。

3つ目の成果は、「勘案事項整理票」や個人情報の使用に係る同意書といったフォーマットを共有できるようになったことである。ネットワークでは個人情報を共有することになるため、こうしたフォーマットの作成には力点を置いてきた。そのことで、アセスメントや個人情報の取り扱いについて、ネットワークに参加する事業者の認識が深まったのではないかと思う。

今思えば、これらの取り組みは決して無駄なことではなく、ワーカーやシステムが成長する過程で必要なものであったと捉えている。

4.「地域自立支援協議会設立準備会」への継承

平成18 年度、市は自立支援協議会設立のための準備会を設置した。準備会にはネットワーク事業者の管理者とワーカーが出席し、相談支援の充実と自立支援協議会の設立の両面から話し合いが持たれた。

これまで開催されてきた「サービス検討会議」や「ネットワーク会議」が機能不全に陥っていたことから、出席者は、自立支援協議会が行政からも事業者からも独立した協議体として、相談支援事業者が主体的に自律した形で運営することを望んだ。

平成19 年度に入ると、18 年度に共有した想いを具体化すべく、自立支援協議会の具体的な仕組みや組織について検討を重ねた。このなかで、相談支援事業の目的が「障がいがある人の社会生活力を高めるもの」であることを参加者で再確認し、自立支援協議会の最優先課題を、「相談支援の機能強化」と決めた。また、会議が多すぎて形骸化してきたこれまでの反省を生かし、部会の設置を優先せず、まずは最小単位の協議体とし、必要に応じて 機能を追加しながら組織を形作ることを選択した。

7 回の準備会によって、自立支援協議会の原型が作られた。その後も、実際に機能する自立支援協議会をめざして行政、市町村障がい者生活支援事業、知的障がい者生活支援事業、地域福祉サービスセンター事業の担当者による詰めの作業が続いた。

このように豊田市では、不完全ながらも、地域課題を抽出・整理する「サービス検討会議」や、相談支援事業者のネットワークの場である「ネットワーク会議」を開催してきたという実績がある。そして、こうした土壌を生かすかたちで自立支援協議会が設計された。

「サービス検討会議」は地域課題や個別課題を相談支援に結びつけるシステムとして部会に位置づき、「ネットワーク会議」は相談支援事業者の協議の場として「担当者会議」に継承された。しかし、それだけではネットワークの課題は解決されない。自立支援協議会が自律した協議体として機能するために、その設計をどう工夫したのか、その具体的内容については、§2 および 3 で紹介してみたい。

|

|

|

地域自立支援協議会がなんたるものなのか、分からないまま委員として会議に出させていただき、1年以上が経過しました。平野会長の「偉い人ばかりが参加して会を形骸化させてはならない。」というお考えをもとに集まったのは、まさに障がいがある方々とフェイス・トゥー・フェイスで接している現場の皆様で、実に多彩なメンバーです。 |

§2「豊田市地域自立支援協議会」の構造と機能日本福祉大学地域ケア研究推進センター主任研究員 |

地域自立支援協議会のバイブル的な書となっているのが、平成20 年3 月に財団法人日本障害者リハビリテーション協会により発行された「自立支援協議会の運営マニュアル」である。このマニュアルは、自立支援法の導入以前から相談支援事業のネットワークを構築してきた先進的な地域をモデルとして、その実践者とともに厚生労働省の担当職員、学識経験者らによって執筆されている。このセクションでは、このマニュアルを足がかりに、豊田市地域自立支援協議会の構造と機能について紹介してみたい。

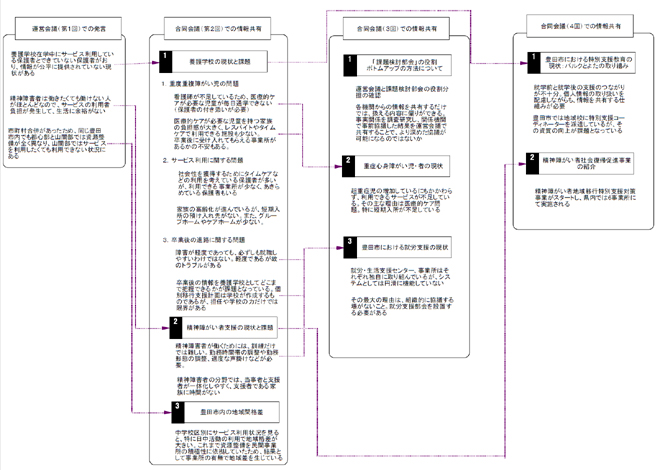

マニュアルの中で、地域自立支援協議会の標準的な組み立てとして示されているのが、図2-1 である。この図は、厚生労働省の説明資料としても多用されており、国が示す最も標準的な構造の1 つとなっている。

図2-1 地域自立支援協議会組織図(例)

またこのマニュアルでは、地域自立支援協議会の機能として、図2-2 に示される6 点を整理している。

地域自立支援協議会の機能

| 情報機能 | ・困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信 |

|---|---|

| 調整機能 | ・地域の関係機関によるネットワーク構築 ・困難事例への対応のあり方に対する協議、調整 |

| 開発機能 | ・地域の社会資源の開発、改善 |

| 教育機能 | ・構成員の資質向上の場として活用 |

| 権利擁護機能 | ・権利擁護に関する取り組みを展開する |

| 評価機能 | ・中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価 ・サービス利用計画費対象者、重度包括支援事業等の評価 ・市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用 |

(出典:財団法人日本障害者リハビリテーション協会『自立支援協議会の運営マニュアル』p10)

図2-2 地域自立支援協議会の機能

以下では、豊田市地域自立支援協議会の構造とそれぞれの会議の機能について、これらの標準モデルとの対比のなかで解説してみたい。

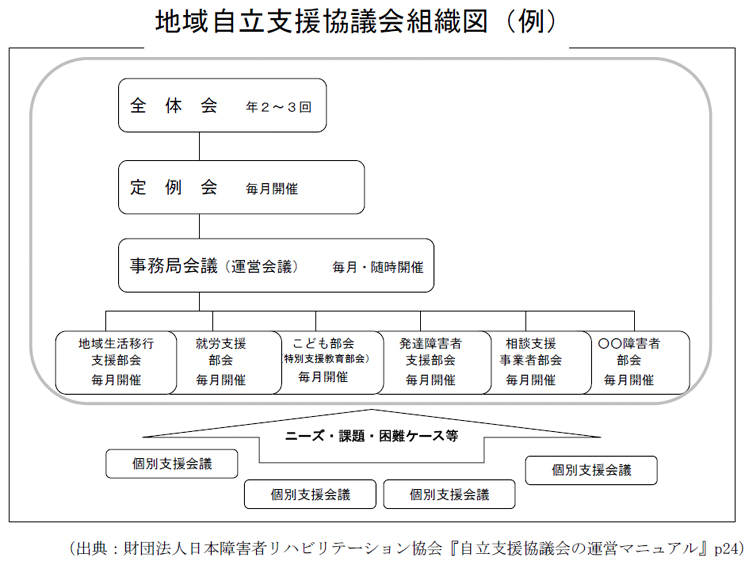

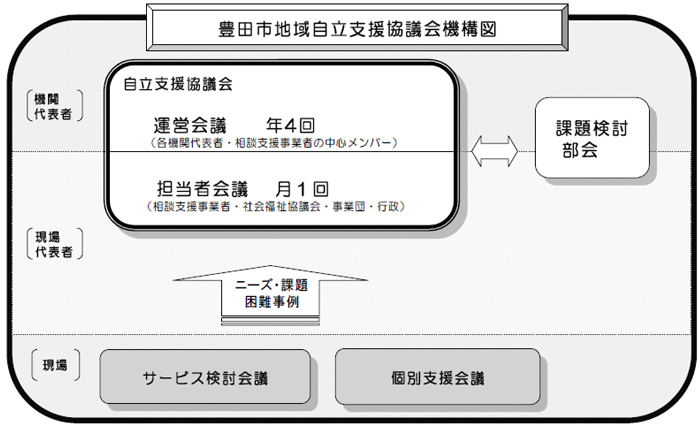

1.「豊田市地域自立支援協議会」の構造と機能

「豊田市地域自立支援協議会」は、相談支援を基盤とした階層的な構造を成している(図2-3)。構造そのものに大きな特徴はなく、一部の名称は異なるものの、国の示す標準的な構造に近い。ただし、会議ごとの機能は若干異なる。そこで、標準モデルと対応させながら、豊田市地域自立支援協議会の構造と機能について簡単に紹介してみたい。

※ なお、各会議の構成メンバーについては、巻末の資料を参照のこと。

図2-3 豊田市地域自立支援協議会の機構図 (平成21 年4 月)

1.運営会議:年4 回開催

「運営会議」は一般に全体会と呼ばれる会議で、関係機関の代表者レベルを中心に構成されている。相談支援事業者、サービス提供事業者のほか、養護学校、ハローワーク、障がい者相談員、当事者団体、地域支援者、行政、学識経験者といった多分野、多職種のメンバーで構成される。平成20 年8 月には、就労支援を強化するという観点から、新たに市内の一般企業や特例子会社にも参加してもらっている。

年4 回と開催の頻度が少なく、参加人数も多いため、地域課題について具体的に協議するというよりは、「担当者会議」や「専門部会」からの報告や提案を受けて、協議会としての意思決定を行う場となる。機能としては、メンバー相互の情報共有や「担当者会議」等からの活動報告といった【情報機能】や、相談支援事業に対する【評価機能】を持つ。各機関の代表者に、相談支援ワーカーの日常の活動や「担当者会議」の取り組みを公のものとして認知してもらうという点では、【調整機能】に影響を与える重要な会議だと考えている。

また、「運営会議」のメンバーの一部は、市の施策審議会のメンバーを兼務している。施策審議会との関係を整理しながら、自立支援協議会の【開発機能】(施策の提案等)をどう担保していくかが今後の課題となっている。

2.担当者会議:1 カ月2回開催

「担当者会議」は一般に定例会議と呼ばれる実務者レベルの会議だが、標準モデルでは多種多様な地域の関係者をメンバーとするのに対し、豊田市の場合には、相談支援ワーカーのみで構成される(圏域アドバイザー、学識経験者を含む)。そのため、相談支援の活動報告というよりは、「個別支援会議」や「サービス検討会議」あるいは各部会から提出された地域課題を集約し、具体的に協議して「運営会議」へ報告・提案する役割を担う。各部会や会議が持つ【調整機能】【開発機能】【教育機能】【権利擁護機能】【評価機能】といった機能が発揮されるためのエンジン的な位置にある。

これまで月1 回開催してきたが、年度から月2 回の開催を予定している。

3.事務局会議(仮称):随時開催(1 週間1 回程度)

「事務局会議(仮称)」は平成21 年度から設置を予定している会議で、部会が一人歩きしてしまわないように、あるいは「運営会議」と「担当者会議」に温度差が生じないように、自立支援協議会全体の進行管理を担う。各部会と連絡調整し、「運営会議」、「担当者会議」の協議事項を準備する。メンバーは、「運営会議」「担当者会議」から選出されるほか、各部会の部会長と行政担当者で構成される。事務局としてやや自分たちの活動を点検・評価することで、自立支援協議会の自律性を自らが評価するという意味での【評価機能】を担保できるのではないかと考えている。

4.専門部会:随時開催

「専門部会」は、テーマごとに集中的・専門的に実務者レベルで協議する場である。専門部会で協議された内容は、「担当者会議」に報告される。メンバーは、「担当者会議」のメンバーを中心に、必要に応じてその他の関係機関から随時招集する。

このうち「課題検討部会」は、相談支援事業から見えてきた課題を全般的に扱う部会で、他の部会とは少し性格が異なる。この部会では、これまでのネットワーク事業を継承する「サービス検討会議」と「個別支援会議」を取りまとめる役割を担っている。「サービス検討会議」は、個別利用者のサービス支給について、その基準に照らして支給の妥当性を協議する場であり、ミクロレベルの【評価機能】が求められる。一方、「個別支援会議」は、個別事例について関係機関が歩み寄り、障がい当事者を中心に据えて、組織的に共働して問題の具体的解決を目指す場であり、【調整機能】や【権利擁護機能】の要となる会議である。「課題検討部会」はこれらの会議の機能が円滑に発揮できるよう調整し、スーパーバイズする位置にある。

その他の専門部会は、「担当者会議」や「課題検討部会」で抽出された地域課題について、実証的に調査研究し、施策提案等の具体的な解決策を協議する。自立支援協議会の【開発機能】を担う会議で、自立支援協議会が形骸化しないためにも、今後の活性化が期待される会議である。平成21 年度から「就労支援部会」を設置予定で、今後も必要に応じて随時設置を予定している。

このほかに、正式な組織ではなく、相談支援事業者の自主的な課題検討の場として、「調査研究プロジェクト」や自主勉強会を随時開催している。自立支援協議会のメンバー以外のワーカーも参加しており、実質的には新人教育の場になっている。人材育成や相談支援の資質向上という点で、自立支援協議会の【教育機能】を発揮している。

2.「豊田市地域自立支援協議会」の設計思想

筆者ら日本福祉大学は、「豊田市地域自立支援協議会」の設計段階から関わり、行政と多くの議論を重ねてきた。その立場から、自立支援協議会への期待とその設計の意図を解説してみたい。

§1で紹介したように、豊田市では、自立支援協議会の設置に至るまでに支援費制度からの経緯があり、行政にもワーカーにもネットワークの経験が既にあった。そのため、ネットワークの必要性と同時に、それが円滑に運営されなければ負担感だけが増し、本来の機能を発揮することができないことも自覚していた。地域自立支援協議会を設計するにあたり、最大の課題は、こうしたネットワークの経験を生かし、形骸化を回避するために、協議会そのものの「自律性」をどう担保するかということであった。具体的には、以下の3点を重視して設計した。

1.相談支援との連続性を意識したボトムアップ

障がい者自立支援法では、地域自立支援協議会について、相談支援事業(法第77 条第1項)の円滑な実施を図るための便宜として、「地域における障がい福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議」と位置づけている(障がい者自立支援法施行規則第65 条の10)。しかし実際には、個別の相談支援で発見された地域の課題を、組織的な協議へと結びつけるルートが確保されていない協議会も多い。豊田市の既存の「障がい者生活支援ネットワーク」も同様で、実務者レベルのネットワークで発見された地域課題が具体的な解決策にむけた協議に結びつかないために、行政に対する不平や批判に終始し、形骸化している状況にあった。

そこで豊田市では、地域自立支援協議会としてネットワークを再編するにあたり、個別の相談支援と自立支援協議会との連続性をもっとも重視した。それが、先に紹介した3 層の階層構造である。最も上層には機関の代表者をメンバーとする「運営会議」を、下層には集中的・専門的に実務者レベルで協議する「専門部会」を設置し、両者を介在する位置に相談支援事業者で構成される「担当者会議」を設置している。

「専門部会」は「担当者会議」のメンバーが分担して兼務することで、構成メンバー上で連続性を担保し、「専門部会」の責任があいまいになることを回避している。「専門部会」で把握された個別のニーズや課題は、共通点が焦点化されて地域課題となり、月1 回開催される「担当者会議」で集約される。「担当者会議」では各部会から出された地域課題を整理し、優先順位を決定して「運営会議」に提案するというボトムアップのルートを設計している。

年4 回開催される「運営会議」は、「担当者会議」と合同開催することで、相談支援と自立支援協議会との連続性を担保する仕組みになっている。障がい者のもっとも身近な立場にいるワーカーと機関代表者が対等に協議することで、よりリアリティのある協議となり、個別支援の経験則を政策協議に反映させるボトムアップが実現すると考えている。

この場合、同じ相談支援事業所から、施設長は「運営会議」のメンバーとして、ワーカーは「担当者会議」のメンバーとして、同じ協議の場に参加することになる。そのことには、当初は双方から戸惑いの声が挙がった。それでも、それぞれの立場で対等に協議することで、責任の所在があいまいになりがちな協議会に、一定の緊張感を与えることができると考えている。

2.中立・公平性を担保するケアマネジメント

地域自立支援協議会は、個別の相談支援の積み上げではなく、それを地域課題として解決する仕組みである。相談支援という観点から重視したのは、メゾレベルでの中立・公平性を担保する仕組みである。それは、一部の人だけが恩恵を受けるのではなく、障がいのあるすべての人が、必要なときに、その必要に応じた支援を受けることができることこそが、中立で公平だという考えに基づいている。障がい者の地域生活を支えるサービスは、依然として需要が供給を上回る状況にあり、相談支援事業者には限られた資源をいかに平等に分配するかが常に問われている。

ただし、そのことは相談支援ワーカーにとっては自己矛盾を孕んでいる。たとえば目前の利用者にサービスを集中させてニーズを100%実現することよりも、時にはそのサービスを他の利用者に配分することを選択せざるを得ない場合も生じる。その結果として目前の利用者のニーズは、70%しか実現しないこともあるが、公平性という点からするとより多くの利用者に資源が配分されるというメゾレベルでの効果がある。もちろん、それはあくまで暫定的な選択肢であり、問題の抜本的な解決にならないことは常に意識する必要がある。

こうした現場の矛盾やひずみを集約し、地域の課題として集約することが、「課題検討部会」の役割である。

中立・公平性を担保したメゾレベルでのケアマネジメントの仕組みとして、「サービス検討会議」を簡単に紹介しておきたい。これは従来のネットワークの会議を継承しているが、相談支援事業者以外にサービス提供事業者をメンバーに加えたことが大きな変更点である。

「サービス検討会議」では、当該月に支給決定される全ケースについて支給量が検討される。個別利用者のサービス支給について、その基準(目安)に照らして支給するサービスの種類、内容および量を検討し、その目安より多く支給する場合には、その支給の妥当性について協議する。ただし、量的な平準化を目指しているわけではない。相談支援という観点から、各ケースの緊急性やサービスの必要性を判断し、資源の配分を検討することを目指している。

この仕組みは、個別のケアプランについて、サービス支給量の検討も含めて相談支援事業者やサービス提供事業者も一緒に検討を行う、という点で、極めて画期的な取り組みである。その効果としては、次の3 点を期待している。

第1 に、支給決定の平等性や妥当性が相談支援の観点から点検できるということである。

ワーカーにとっては、自分が担当した個別事例を相対化して理解することできるため、より中立的な立場でケアプランを点検する機会となる。さらに、これまで相談支援事業者が把握していなかったケースが発見できるため、必要に応じて相談支援を展開していくことができる。

第2 に、サービス提供事業者等が参加することにより、具体的な解決策に結びつけることが可能になったという点である。相談支援事業者とサービス提供事業者という両方の視点で支給決定について検討することで、サービス量や内容、目標の調整が可能になった。

このことにより、サービスに裏打ちされた相談支援が担保される。

第3 に、全ケースについて支給決定という量的なニーズ把握が可能になることで、事例を積み重ねた地域課題が抽出されやすいという点である。経年的にデータを蓄積することでより詳細な分析が可能になり、資源整備や新たなサービス(地域生活支援事業等)の創設の根拠とすることができる。

※ 「サービス検討会議」の具体的な内容については、§7 で紹介している。

3.公私共働による協議会の運用

自立支援協議会の運営という点では、行政と民間の相談支援事業者が、同じ目標を設定し、共働するという公私共働を重視している。地域自立支援協議会は、行政主導でなく、公私が共働して運用すべきだということは、いずれの市町村でも共通の認識である。ただし公私共働のかたちにはそれぞれ違いがあり、行政が関係機関を招集し、協議の場を取りまとめる役割までを担っている市町村もあれば、民間の事業者に協議会の事務局を全面的に委託している市町村もある。豊田市はそのどちらでもない。会議の招集や事務的作業は行政や社会福祉協議会が請け負っているが、実際の協議の場は民間事業者が中心となって運用している。そして、協議の場では、行政職員も1 人のメンバーとして対等に発言できることを目指している。そのためには、従来の事務局の持つ機能を、行政の責任として担う業務と、担当職員が1人の支援者として担う業務に切り分けることが必要で、後者の立場に立つことで、公私が対等に協議することができるのではないかと考えている。

行政も民間もそれぞれに考え方や価値観があり、それは必ずしも一致しない。それを対立するのではなく、歩み寄って話をすることで、互いを理解し、協力して解決策を見出せるのではないかと考えている。それは必ずしも必ずしも新たなサービス開発(=施策化)ではない。財源的な制約のなかで、制度と制度外とを統合した支援を視野に入れながら、現実に即した運用方法を開発することも、自立支援協議会の【開発機能】の1 つだと考えている。

こうした公私共働による協議会の運営は、必ずしも当初の設計どおりには進んでいない。

それでも、まがりなりにも公私共働が実現している理由として、やや抽象的だが3 つを挙げておきたい。

第1 に、公私が共通の目標を設定していること。障がいのある人もない人も分け隔てなく、自分らしく暮らすことのできる「地域づくり」という目標は、公私ともに一致している。そのためには、福祉サービスだけでは解決しないということも共通に認識しているので、障がいのある人と地域の人とのつなぎ役として何ができるかを共働して考えている。参加者が持ち寄った課題を、制度や誰かのせいにするのではなく、全員が地域の課題として受け止め、共に解決しよう 自分のところでは何ができるのか、一方でも前進しようというスタンスで共働していこうという目標が公私共働の求心力となっている。

第2 に、それぞれのメンバーが自立支援協議会に時間を割くことができる条件が整っているということである。自立支援協議会が活性化するほどに、メンバーの負担は増す。専門部会や担当者会議、調査研究プロジェクトなどを含めると、ワーカーは週に1~2 日以上自立支援協議会の運用に携わっていることになり、それは事業所の負担にもなってきた。

それを保障するために、豊田市は平成20 年度から「担当者会議」に参加するすべての相談支援事業所について、ワーカー1 人分の委託金が支弁するという判断をした。会議の負担は行政も同様である。しかし、同じ職員が継続的に協議会を担当することで、ワーカーと担当職員との信頼関係が形成されている。

第3 に、(自ら書くことは恐縮ではあるが、)協議会の運用に外部機関である大学が支援していることである。大学は、個別の相談支援をスーパーバイズするのではなく、あくまで協議会の運用を支援するという立場にある。行政でも民間でもない第3 者が参加することで、自分たちの理念や経験則を言語化する必要が生じ、そのことがいわゆる暗黙知を明白知にする機会にもなる。大学としては、個別(ミクロ)の相談支援の課題をメゾレベルの協議へと結びつけるための役割を担いたいと考えている。

§3運用段階におけるステップアップ日本福祉大学地域ケア研究推進センター 主任研究員 |

ここまで紹介した自立支援協議会の特徴は、設置当初からそのすべてを構想していたわけではない。むしろ、その多くは、運用段階で修正を加えて現在に至る。この1 年半の間、われわれは、相談支援事業から見えてきた個別の課題を協議しながら、他方では常に協議会そのもののあり方を協議してきた。そして当初想定しなかった運用上の課題に直面するたびに、自らでその仕組みを修正してきた。今振り返ってみると、その修正こそが豊田市地域自立支援協議会の最大の特徴であり、それを許容する柔軟性が協議会の活性化や自律性を担保してきたと考えている。

このセクションでは、修正のプロセスに焦点を当て、協議会の設置から現在に至る経緯について、3 段階に分けて紹介してみたい。

1.ステップアップを視野に入れた立ち上げ

1.相談支援事業を基盤とした組み立て

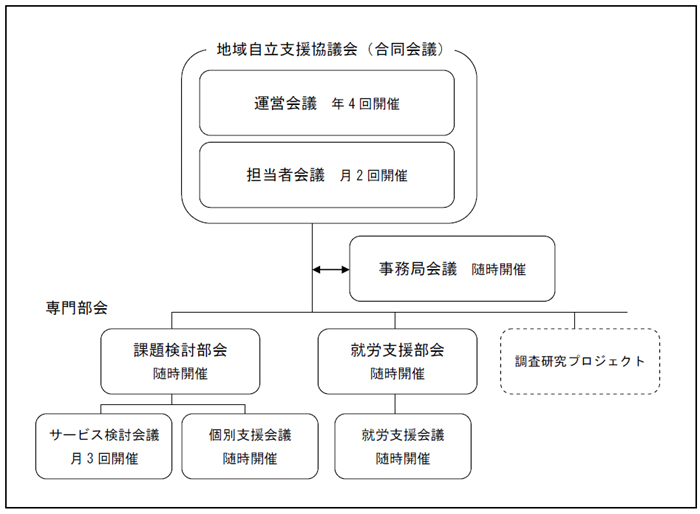

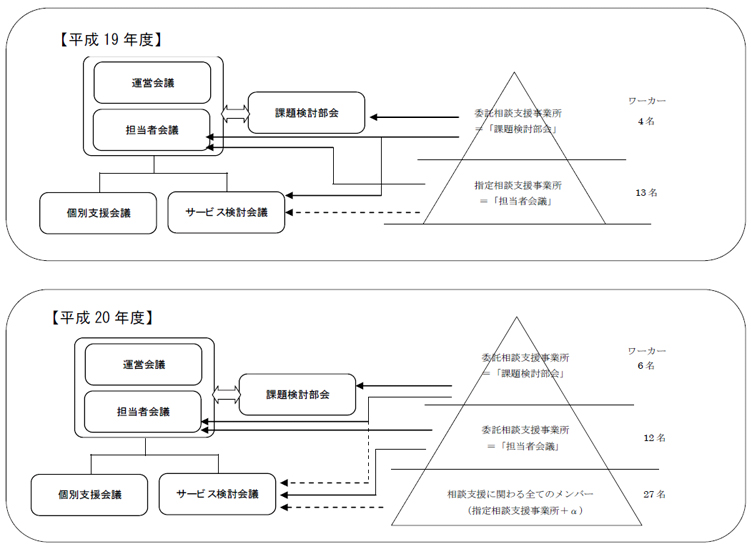

図3-1 は、平成19 年11 月に設置された地域自立支援協議会の機構図である。多くの市町村が障がい別、課題別、地域別等の複数の専門部会を設置していることと比較し1、「運営会議」と「担当者会議」だけのシンプルな構造になっている。そして、その下層に、従来のネットワークを継承する「サービス検討会議」と「個別支援会議」を設置した。

それは、形式を優先することでの形骸化を回避し、運用段階におけるステップアップを視野に入れて、まずは根幹となる体制づくりを優先させたためである。シンプルな構造にすることで、かえって、相談支援事業の経験や課題を政策協議に反映するボトムアップのルートが明確になった。

唯一設置された「課題検討部会」は、部会という名称ではあるが、当時はいわゆる専門部会とは異なる役割を果たしていた。部会として「個別支援会議」や「サービス検討会議」を運営し、会議で抽出された課題を取りまとめる役割だけでなく、「担当者会議」や「運営会議」の協議内容や資料を調整し、自立支援協議会全体の進行を管理する事務局的な役割をも担ってきた。設置当初は月1 回程度の開催を予定していたが、実際には週1 回のペースで開催し、その中心的な議題は、相談支援事業と自立支援協議会の組み立てに関する内容であった。

今になって当時を振り返ると、この段階で「課題検討部会」が果たしてきた役割は、相談支援事業と自立支援協議会をつなぐという点において、非常に大きい。自立支援協議会の運営戦略に、相談支援を担うワーカーの経験則を反映させることが可能になり、行政や機関代表者、あるいは学識経験者だけでは設計できない、地域の実情に即した独自の組み立てへと修正する条件となった。と同時に、「課題検討部会」は、行政担当者と相談支援ワーカーが、これまでの公私関係を超えて、濃密な関係を構築するきっかけにもなった。自立支援協議会の運営を単なる委託業務としてこなす...のではなく、公私が理念や目標を共有し、それぞれが得意分野を発揮して共働する絶好のチャンスにしたいという思いが、メンバーそれぞれのなかに芽生えた時期でもあった。

1 日本障害者リハビリテーション協会の『自立支援協議会の運営マニュアル』(平成20 年3月)においても、地域自立支援協議会の標準的な組み立てとして、専門部会(プロジェクト)を位置付けている。§1参照のこと。

図3-1 設置時の豊田市地域自立支援協議会の機構図(平成19 年11 月)

2.情報の共有と発信

年に4 回開催される自立支援協議会(正式には「運営会議」と「担当者会議」の合同会議)では、この1 年半の間、協議会に参加する関係機関からの実践報告に多くの時間を割いてきた。それは、障がい福祉に関わる制度がめまぐるしく変化するなかで、当事者だけでなく支援する関係機関も、制度の成り立ちや地域に点在する資源を系統的に理解する機会が極めて少なく、大きな戸惑いを持っていたためである。行政から一方的に情報を発信するのではなく、多分野・多職種のメンバーが、実務者、代表者という枠を超えて、それぞれの立場から自分たちの持つ情報を発信することで、障がい者を取り巻く地域の実情と支援の実態を共有する。そのことが、地域に根差した新たな仕組みづくりの原動力となると考えたうえでの判断であった。

もちろん情報を共有するだけで、すべての課題が解決につながるわけではない。公私の関係機関がその守備範囲を超えて歩み寄り、組織的に共働することで、問題の具体的な解決を目指すという自立支援協議会の本来の目的からすると、情報共有に多くの時間を割くことは、一見すると遠回りのようにも見える。しかし、これまでのネットワーク事業で発見された課題は、相互の理解不足によって生じている部分も多い。組織的に共働する前提として、まずは協議に参加するメンバー同士が、互いに情報を発信し、共有することが大切だと判断した。

情報共有の方法としては、合同会議での論点や先に発信された情報を踏まえて、その場で次回の情報共有のテーマを設定するようにしてきた(図3-2 参照)。そのことで、参加するメンバーがそれぞれの課題の重層的な成り立ちを理解し、資源間のつながりを意識できるのではないかと考えた。

図3-2 合同会議での論点とそのつながり

※画像をクリックすると、画像拡大がご覧になれます。

2.システムの運用面での修正

1.運用上の課題と修正点

自立支援協議会が設置されて数か月が経過したころから、少しずつ運用上の課題が見えてきた。そのなかで、自立支援協議会の構造ではなく、まずは自分たちで関与しやすい運用方法を修正することで、自立支援協議会を活性化しようという取り組みが、「課題検討部会」を中心として始まった。

課題の1つは、一部のワーカーだけに負担が集中したことである。すでに紹介したように、設置当初は、実質的には「課題検討部会」が協議会の運用を全面的に担ってきた。当時の「課題検討部会」のメンバーは、社会福祉協議会を含む4 か所の委託相談支援事業所のワーカーで構成されていた(行政担当者、大学を含む)。4 名は「担当者会議」を運営し、「サービス検討会議」の取りまとめ(検討事例の抽出、意見集約等)も担ってきた。そのことで、3 つの会議を集約的に運用することが可能になったが、コアなメンバーだけが自立支援協議会の運用を抱え込むという構図を生んだ。自立支援協議会が活性化するほど「課題検討部会」の負担は大きくなり、徐々に本来の相談業務に支障をきたし始めていた。中核的な役割を「担当者会議」の他のメンバーに分散にさせることも検討したが、所属機関との兼ね合いの中で、それが困難な状況が続いていた。そんななかで、平成19 度末に、市から「担当者会議」に参加する全ての事業所についてワーカー1 名分の委託金が支弁される方針が示された2。このことで、より多くのワーカーが自立支援協議会の運用に関わる条件が整備された。

もう1 つの課題は、自立支援協議会が相談支援事業所だけの閉鎖的なネットワークになっていることであった。相談支援ワーカーが把握している課題は、地域で暮らす障がい者の困難さのほんの一部に過ぎず、障がいのある人は相談支援事業所以外の多くの機関に、日常的に相談を持ち掛けている。それなら、自立支援協議会を相談支援事業所に限定するのではなく、もっと多くの機関に関与してもらいたい。そのことで、関係機関の協議会に対する関心が高まるのではないかと考えた。

こうした協議を踏まえ、具体的には平成20 年度から

① 「サービス検討会議」の取りまとめを他の「担当者会議」のメンバーにゆだねる

② 「サービス検討会議」のメンバーをサービス提供事業所まで拡大する

② 「課題検討部会」のメンバーを増やす

という3 点の修正を加えた。

3 つの会議に関わるワーカーの人数を増やすことで、それぞれのメンバーにかかる負担を均てん化することができた。このことは、結果的に、自立支援協議会が一部の相談支援事業者だけの閉ざされたネットワークから、開かれたネットワークへと転換するきっかけにもなった。

2 相談支援事業の委託の仕組みについては、§1を参照のこと

図3-3 3つの会議に関わるワーカーの人数

2.ワーカーの自発性に根差したシステム運用

当時を振り返ると、中立的な立場で自立支援協議会に携わる条件が整ったことで、「担当者会議」に参加するワーカーの自発性は一気に高まったような気がする。実際、この時期から、ワーカーの自発的な取り組みが相次いでスタートした。そのきっかけとなったのが、本書にも関連するところの「自立支援協議会運営活性化推進研究事業」の受託である。自立支援協議会というシステムを、メンバー自らが点検・評価し、よりよいものに修正していこうという目標が共有されたように思う。

具体的な取り組み内容については各論にゆだねるとして、ここではそれぞれの取り組みの概要を紹介しながら、その意味をやや俯瞰的に論じてみたい。

① 相談支援体制の整備(平成20 年3 月~)

「担当者会議」として最初に取り組んだのが、相談支援体制の整備である。これは、各ワーカーの支援状況を社会福祉協議会(社協)が一元的に把握することで、相談支援の新たな対象者を効果的にワーカーにつなげていこうという取り組みである。そのうえで、市役所に訪れた対象者は、すぐ隣にある社協の相談窓口でのインテークを経て、その緊急性や専門性に応じたワーカーへとつながるという仕組みが提案された。こうしたワンストップ・サービスの仕組みは、先進的な自治体での取り組み事例も多い。豊田市の場合には、行政主導のシステムとしてではなく、それをワーカーたちの自発的な取り組みとしてスタートさせたことは、画期的であったように思う。

一元化するためには、いくつかの手続きが必要となる。ワーカーには相談支援の全ケースについて社協に報告するという業務が新たに発生し、そのための共通のフォーマットも必要となる。こうした負担を十分に検討したうえで、「担当者会議」では相談支援の一元化を判断した。それは、一部のワーカーに対象が集中している現状を打破し、ワーカー全員に割り振ることで、相談から支給決定を経てサービス提供に至る時間を短縮するという切実な課題と、そのことで市全体の相談支援を質的に向上させたいという自発性に根差した判断であった。

② 調査研究プロジェクト(平成20 年5 月~)

これは、いくつかのテーマを設定して、少人数のワーキンググループで集中的に調査・研究するという試みである。このプロジェクトは、協議会の正式な組織ではなく、「担当者会議」のメンバーを中心とした、ワーカーの自主的な活動として位置付けている。1 回あたり2 時間程度で、当時はほぼ週1 回のペースで開催していた。

「サービス検討会議」や「個別支援会議」では個別ケース(相談事例)を核として協議してきたのに対し、このプロジェクトではケースを横断するかたちで、特定のテーマについて協議する。ワーカーには、自らの経験則を持ち寄るだけでなく、それを実証するための調査・研究の能力が求められる。多くのワーカーにとって不慣れな作業で、最初は戸惑いも多かったが、個別の相談事例から見えてくる課題を、普遍化・抽象化し、地域の課題として抽出すること、あるいはそれを第三者の納得が得られるようにプレゼンテーションすることは、ボトムアップを目指す協議会として、克服しなくてはいけない課題でもある。

まだ1 年を経過しない段階では、それぞれのプロジェクトが資源の開発や改善といった具体的な結論には至っていないが、ワーカー自身の課題が明確になったという点では、一定の評価ができるのではないかと考えている。この経験は、これから取り組んでいく専門部会のなかで、活かされるのではないだろうか。

なお、この「調査研究プロジェクト」は非公式の協議であるので、担当者会議のメンバーに限定しなかった。実際にいくつかの事業所では、担当者会議のメンバー以外のワーカーも参加している。こうした取組みをきっかけに自立支援協議会に興味をもつワーカーを累積的に増やすとともに、新人教育の場にもなっている。形式的な研修体制よりは実践に即した課題を検討することのほうが、人材育成や相談支援の質的な向上に寄与するのではないかと考えている。

③ ワーカーの自主勉強会(平成20 年5 月~)

「調査研究プロジェクト」とほぼ同時にスタートしたのが、ワーカーを対象とした「自主勉強会」である。これは、「担当者会議」のメンバーが交代で講師を務め、各人の支援経験や各事業所の事業内容について紹介するもので、それぞれの事業所を会場として月1 回のペースで開催されている。

きっかけは「サービス検討会議」や「担当者会議」のなかで、ワーカーの意識や考え方のずれ..に気付いたことであった。豊田市ではこれまで障がい種別に相談支援を展開してきたため、ワーカーにも障がい種別の専門性が要求されてきた。しかし、自立支援協議会として障がい種別を超えて中立性・公平性を協議するためには、ワーカー自身がその枠を超えなければならない。勉強会では、それぞれのワーカーが得意としている障がい種別の特性や支援方法が紹介され、その後、参加者との意見交換を行う。このことにより、各ワーカーがどのような視点で生活支援をしているのかの違いや共通点が見えてきたという。

国は地域自立支援協議会の運用を強化するため、「特別アドバイザー派遣事業」等を企画し、スーパーバイザーの継続的な関わりを誘導している。しかし豊田市は外部のカリスマ的なアドバイザーではなく、互いに教えあう「自主勉強会」というスタイルを選択した。障がい種別に応じたワーカーから互いにスーパーバイズをうけることで、ワーカー間の連携が強化され、状況交換や情報共有が促進されたように感じる。

④ シンポジウムの開催(平成20 年11 月開催)

自立支援協議会の1 周年を記念して、平成20 年11 月29 日にシンポジウムを開催した。

シンポジウムの開催そのものは、行政が判断し主導したものであったが、その内容については「担当者会議」に全面的に委ねられた。それは作業的には大きな負担を強いたが、ワーカーの自発性や協議会そのものの自律性を育むという点では画期的な判断であったように思う。

自立支援協議会に関するシンポジウムが各地で開催されるなか、独自性を担保するために最初に議論したのは、「誰が対象なのか」ということだった。その議論は、何を目的にシンポジウムを行うのか、あるいは自立支援協議会がシンポジウムを開催する意味とは何かといった根本的な議論へと発展した。そのなかで、われわれは協議会として、サービスの充実だけではなく、地域づくりをめざす。ワーカーとして、障がいのある人と地域とのつなぎ役になろうという目標が確認された。そして、福祉職に向けたセミナー的な内容や、当事者・家族に制度やサービスを周知する情報提供ではなく、地域の人たちに障がいのある人のことを身近に感じてもらえること、当事者や家族に自立支援協議会の存在を知ってもらえるような内容を選択した。

そして、行政もワーカーも、それぞれが知恵を出し合い、半年間の準備期間を経て開催に至った。当日は当事者が登場するビデオの上映や、授産製品の販売、抽選会といった趣向を凝らした内容で、当事者や家族、福祉関係者を中心に約400 名の参加があった。シンポジウムの内容についての評価は各人で異なると思うが、公私が協力してシンポジウムを開催できたこと自体は高く評価できるのではないかと思う。「共通の目的に向けて、情報を共有して共働する」という自立支援協議会のあり方は、多くの場で語られる。しかし、それを具体的な形として実感できる場面は少ない。今回のシンポジウムは、目標を共有するということを確認できた、貴重な経験であったように思う。

3.システムの修正にむけた議論

1.専門部会の設置

豊田市地域自立支援協議会では、平成21 年度から機構図の一部を変更して、専門部会を設置する(§1 図1-1 参照)。専門部会の考え方については各論にゆだね、ここではシステムを修正するプロセスに焦点を当てて、専門部会の設置を紹介してみたい。

専門部会の設置については、設立当初から何度も議論に上がった。とりわけ、「就労支援部会」については、平成20 年度に「障がい者工賃水準向上事業」として調査およびモデル事業をコンサルタントに委託するなど、就労支援を強化する市の方針が示されたこともあり、早期に設置するよう要請されていた。また、「運営会議」のメンバーからも、障がい児や重症心身障がい者の問題について情報共有するなかで、それについて集中的に協議する場の設置を求める声があがりはじめた。

こうした議論を受けて、平成20 年4 月頃から、「課題検討部会」や「担当者会議」では専門部会の設置の必要性と、その際の留意点についての協議が始まった。就労支援とりわけ一般就労への支援は、従来の福祉関係者以外との連携が重要であり、かつ専門的・集中的な議論が必要となるため、専門部会を設置したほうがいいという方針は概ね了解されたが、自立支援協議会の体制が定着していない段階で、拙速に専門部会を立ち上げることは、結果として形骸化してしまうのではないかと危惧する意見もあった。

議論が集中したのは、個別の相談支援を基盤とした現在の体制との整合性である。就労にまつわる相談ケースを部会が扱った場合に、生活部分の支援はどこが責任を持つのか、いわゆる福祉的就労と一般就労によって対象を切り分けるのか、といった議論が活発に飛び交った。

設置時に専門部会を設置しなかった最大の理由もそこにある。課題別に専門部会を設置すると、関心の高い課題や検討しやすい課題から部会が設置され、結果として部会が設置されない課題がもれ落ちてしまうのではないかと考えた。部会ごとに対象者を仕分けしたり、1 人ひとりのニーズを部会別に分断したりといった状況が生じ、相談支援を基盤とした協議会の仕組みが構築できないのではないかと考えた。

協議の結論としては、個別の相談支援を基盤とした協議とは切り分けて、システムそのものを協議する場として、専門部会を位置付けようというものであった。つまり、就労支援についての課題のうち、個人に属する課題についてはこれまでどおり「個別支援会議」を経て「課題検討部会」で協議する。支援の仕組みや事業所のスキル、資源整備といった個人以外に属する課題については、専門部会(たとえば「就労支援部会」)で具体的な解決に向けて計画的・実証的に協議する。そして、各部会の協議内容を「担当者会議」で集約的に把握するというシステムを考えた。

この結論に至るまでには、多くの時間を費やした。単に議論するだけではなく、先に紹介した「調査研究プロジェクト」の1つとして、「就労支援部会立ち上げ準備会」を設置して検討した。実際に「準備会で協議する」ことを通じて、「部会で協議する」ということを試行し、絶えず修正を加えながら現在の案に至った。同時に「児童部会」といった他の部会も立ち上げようという意見もあったが、そのことについては結論に至っていない。それは初めて専門部会を設置するとき、同時に複数の部会を立ち上げると両者の整合性がうまく保てず、結果として自立支援協議会そのものに混乱をきたすのではないかと判断したからである。

専門部会については、自治体によって考え方は異なり、設置・追加や統廃は自由だという考え方もある。しかし、豊田市では、このように非常に慎重に設置を検討してきた。それは、システムを定着させるためにはある程度の時間が必要であり、その構造を安易に修正することは、結果としてシステムそのものの形骸化を招くと考えたからである。状況に応じて、いわば実験的に設置するプロジェクト的なワーキンググループと、協議会の正式な組織となる専門部会とを区別することで、状況に応じて自在に変化できる自己組織性と、システムが定着するための定常性の両方を視野に入れた選択であったと思う。

2.今後の方向性と事務局会議の設置

ここまでのプロセスを振り返ると、この1 年間はシステムが本格的に始動するための準備期間であったように思う。そのため、メンバー間の情報共有や協議会というシステムそのものに関する協議内容が中心であった。来年度から、いよいよ具体的な課題解決に向けて協議していく段階を迎える。それに向けて、「課題検討部会」では「事務局会議」の設置の必要を議論してきた。

ここまで何度も紹介してきたように、これまで協議会の進行管理は「課題検討部会」が実質的に担ってきた。「課題検討部会」は、相談支援事業を基盤とした「個別支援会議」や「サービス検討会議」を取りまとめる専門部会としての役割と、協議会全体を調整し、その運営を戦略的に推進する事務局的な役割の両方を担ってきた。それは、他の専門部会が設置されておらず、部会から「運営会議」までが1 本のルートであったからこそ実現してきた。

しかし、複数の専門部会を今後設置していくことを想定すれば、「課題検討部会」が果たしてきた機能を再整理し、部会として担うべき役割と、事務局として担うべき役割とに分離していくことが必要になる。と同時に、それぞれの部会での議論を集約する「担当者会議」の役割が必然的に大きくなる。自立支援協議会というシステムが、形骸化することなく、自律的に運用されていくかどうかは、結局のところ、「担当者会議」に参加するワーカーの力量や自発性に依拠する部分が多い。その土台として、この1 年間で作り上げた仕組みを、どう継続していくかが問われている。