Ⅰ.地域自立支援協議会の設計思想と運用マニュアル

各論 : 地域自立支援協議会の運用マニュアル

障がいがあってもなくても地域で安心して暮らせる街にしたい。そんな想いをもった人が集い、話し合える場を作ろう。それが地域自立支援協議会だ。

今から8 年前の平成12 年、豊田市内の関係者が集い、障がい福祉を考える「進歩自由夢(シンポジウム)の会」を始めた。それまでの福祉は、どちらかというと自分の所属する機関、あるいはその機関を利用する人たちを支える事だけでよかった。しかし、障がい福祉を深く知れば知るほど、困っているケースに遭遇し、現行の制度や所属する機関だけでは支えきれないことがわかってきた。そこで関係機関が共働・連携することで、1 人でも多くの人を支える事ができたなら、という想いで企画したのが「進歩自由夢の会」である。当時は単なる有志の集まりにすぎなかったが、次第に公的に認められるようになり、平成15 年にはこの会を継承するかたちで「障がい者就労・生活支援ネットワーク事業」が正式に発足した。

そして、平成19 年11 月に豊田市地域自立支援協議会が設置された。最初にメンバーで確認したことは、「豊田市独自の協議会にしよう」ということ。そして、「決して形骸化しない」と誓った。そのために、もっとも現場に近い相談支援専門員を中心に協議会を動かしていこう。それは言葉では簡単だが、実際やってみるととても難しい。課題は次々とでてくる。優先順位をつけてその課題を整理し、具体的な解決策に結び付けていくことは至難の業であった。それでも手探りで運営していくなかで「人材育成」「システム作り」「ネットワーク」「チームワーク」といったキーワードが生まれ、協議会のシステムも少しずつだが整理されてきた。

これから先、本当の意味で地域自立支援協議会が機能するためには、「会議の持ち方」が大切になる。単なる仲良しクラブにならないように、目的意識を持って協議する。約束事や会議時間を守る。そんな基本をメンバーで再確認する機会にしたいと考えて、本書の執筆に至った。

以下の各論では、豊田市の自立支援協議会を支えてきた「課題検討部会」のメンバーが分担して執筆している。それぞれの仕組みを説明するだけでなく、各人がどんな想いで自立支援協議会に関わってきたのかについて語っている。その想い(あるいは苦悩)がどれだけ伝わるかわからないが、相談支援を基盤としたボトムアップの仕組みと、それを実現するために常に変化してきたことが伝わるととてもうれしい。

むもん生活支援センター センター長 阪田 征彦

(豊田市地域自立支援協議会副会長)

§4相談支援事業と自立支援協議会との関係豊田市社会福祉協議会 相談担当副主幹 |

豊田市地域自立支援協議会において相談支援事業がその基盤を成していることは、総論で述べられているとおりである。そこで、このセクションでは、筆者が支援ワーカーとして支援費制度の開始から現在まで相談支援事業に関わるなかで、豊田市の相談支援の歩みに則したかたちで、相談支援事業を自立支援協議会の仕組みにどのように組み込んできたか、その仕組みと方法に触れることとする。

1.相談支援体制の一元化のねらいと方法

豊田市では、自立支援協議会を組織するにあたり、相談支援事業者による相談支援を有機的にシステム化するため、相談支援事業中心の仕組みと機能について協議してきた。これは相談支援事業者が障がい者の生活ニーズに対して、地域住民や関係機関との接点となるところに位置していることから、利用者の便宜と意向を最優先に考え、利用者の社会生活力を高めるために、中立な立場でサービスや社会資源あるいは地域生活上の調整を行うことを意図したからである。

このセクションでは豊田市が相談支援体制をどのように構築してきたのか、また、その過程で生じてきた課題について触れることとする。

1.相談支援体制の整備

① 相談支援のシステム

§1 にもあるとおり、自立支援協議会の設置当初には、ワーカーは所属する法人事業の利用を中心に支援を組み立てる自己完結型の相談支援を展開していた。これは、委託相談支援事業の委託費が実績払いであり、法人においてワーカーに充てる人件費の捻出が困難であったことから、法人事業との兼務を余儀なくされていたためであった。そのために、市町村障がい者生活支援事業や知的障がい者生活支援事業を受託していた法人に相談支援が集中し、他の法人に相談支援の割り振りができず、一部のワーカーに負担が集中していた。この課題を解決するために、平成20 年度、市は1 事業所1 人以上のワーカーを配置できるよう相談支援事業委託費を増額した。また、「課題検討部会」においてワーカーの支援状況を一元管理できるシステムの整備案が作成された。これを受けて、「担当者会議」では豊田市における相談支援の目標を「自立支援の観点から、社会資源を利用することで家族機能の向上を図り、自己実現の可能性を追求するとともに、最終的には相談支援を必要としない環境を整備する」としてまとめた。

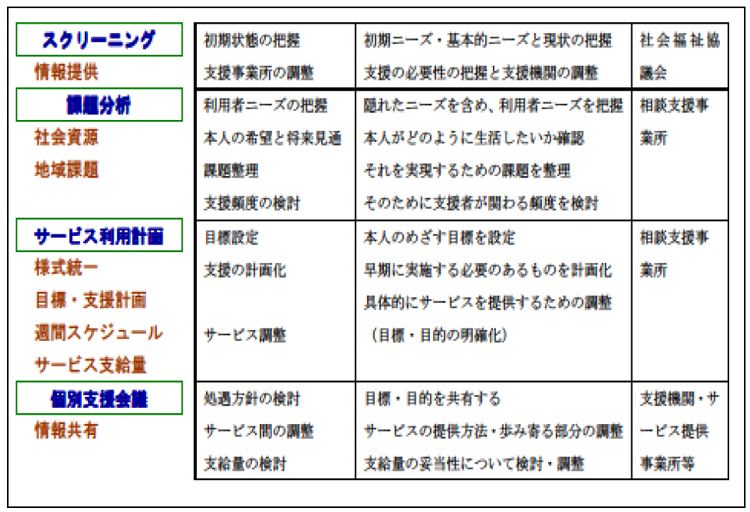

そこで、豊田市は相談支援を効果的に対象者につなげるため、図4-1 にあるとおり社会福祉協議会のワーカーがサービス利用申請時に支援の必要性等についてスクリーニングを行い、必要に応じて相談支援事業者を調整し、支援を依頼する仕組みを自立支援協議会において作り上げた。これは、申請者から緊急性や重篤性を聞き取り、速やかに相談支援事業者のワーカーにつなげ、支援を提供できるように調整するとともに、支給決定を含め、サービス提供にかかる時間を短縮することを意図したものである。また、これまで特定のワーカーに集中していた相談支援を委託相談支援事業者全体に公平に割り振る目的も持たせた。これにより、初期相談から支援に至る流れとそれぞれのワーカーの役割が明確になった。加えて、社会福祉協議会において支援調整を行った情報を蓄積することにより、サービス支給申請者全員に対して相談支援の提供の有無や支援の程度を把握することができるようになった。その結果、ワーカーの支援状況やワーカーが受け持つ支援対象者の数を知ることも容易になった。

図4-1 相談支援における役割の明確化

② 相談支援情報の一元化

次に、相談支援調整の情報の一元化について説明したい。豊田市ではこれまでにも「サービス検討会議」でサービスの利用申請者すべての調査情報を確認してきた。このうち、相談支援が必要な申請者にはワーカーを調整してきた。しかし、サービスを必要と思わない人達の中にも相談支援を必要としている人達が存在する。つまり、関係機関や地域の支援者等に相談していて相談支援に行き着いていない人、まったくどこにも相談していない人が地域にいるのである。

ここで、情報というファクターから自立支援協議会が必要な理由を考えてみる。それは対象者がどの機関に相談しても相談支援が動くシステムでなければならず、そのための機関間の連携と情報を集約する仕組みが必要になる。豊田市においては「サービス検討会議」や「個別支援会議」がそれにあたり、ここで得られた情報は「担当者会議」や「運営会議」で集約され共有される。

しかし、これまでは関係機関にアプローチされた情報を共有していただけで、地域からの情報が届きにくい仕組みであった。このため、平成21 年度は、地域との連携や情報交換を行うべく、中学校区などの単位を対象として懇談会を開催する予定である。

③ 人材育成とモチベーションの維持

相談支援の調整については、障がい種別にかかわりなく割り振るようにしている。これは、ワーカーが3障がい同じように支援可能な資質を持つ必要があるためである。この割り振りを行うことで、障がい種別に応じた専門のワーカーからスーパーバイズを受けるようなワーカー間の連携ができ、ワーカー間の情報交換や共有が促進された。それ以外に、自立支援協議会として複数のワーカーの同行訪問を行ったり、「担当者会議」における事例報告会や自主勉強会において、ワーカーが同じ目的を持つことができるような働きかけを行っている。

2.サービス支給決定の仕組みの変更

① サービス支給決定の流れ

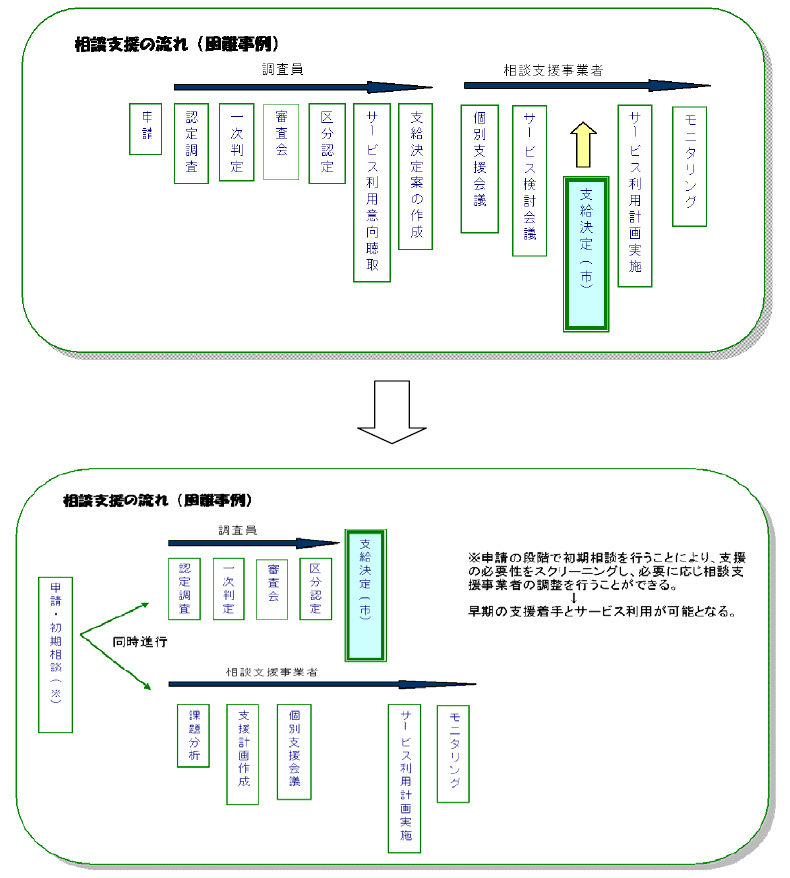

豊田市におけるサービス支給決定の流れは、自立支援協議会設置当初には図4-2 左図にあるとおり、豊田市がサービス支給申請を受理した後、行政の調査員が「障がい程度区分 認定調査」および「サービス利用意向調査」を行い、月に2回開催される「障がい者程度区分等認定審査会」において障がい程度区分を、「サービス検討会議」においてサービス支給量を認定した後、豊田市がサービス支給決定を行うものであった。つまり、「サービス検討会議」を経ないと支給決定できない仕組みであった。また、「個別支援会議」については、困難事例が生じたときに別に開催する方法をとっていた。

しかし、この流れであるとサービス支給決定に時間を要し、支援の開始に遅れが生じることと、支援が必要であるにもかかわらず、支援から漏れてしまう対象者が存在する等の不具合が生じていた。

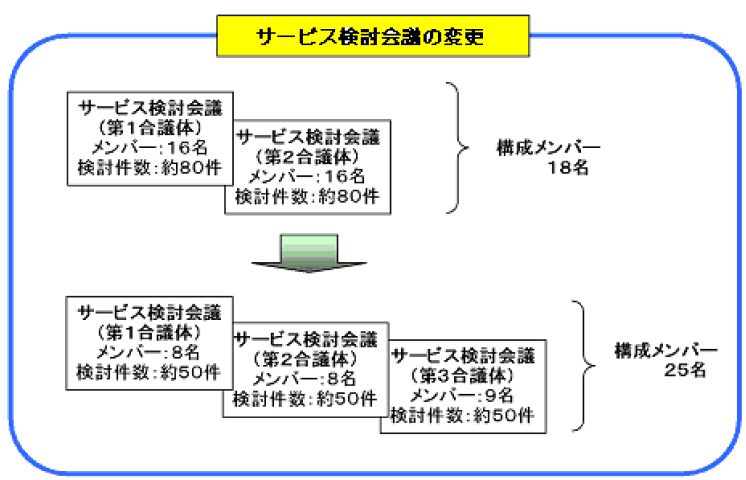

このため、平成19 年4 月から新規のサービス支給申請者については、前述のとおり申請時に社会福祉協議会のワーカーがスクリーニングを行い、「サービス利用意向調査」および支援を担当するワーカーを調整するとともに、「サービス利用意向調査」についてはスクリーニング時の調整で担当することになったワーカーが行い、「障がい程度区分認定調査」については行政の調査員が行うこととした。この結果、図4-2 下図にあるとおり、障がい程度区分の認定とサービス支給の認定の流れが同時に行われることになり、時間短縮が可能になった。また、調査時からワーカーが関わることで、困難事例や至急にサービスが必要な事例については、「サービス検討会議」を経ずとも「個別支援会議」を開催することによりサービス支給の認定が可能な仕組みに変更し、早期に会議を開催することで速やかにサービス支給決定を行うことができるようにした。併せて、図4-3 のとおり「サービス検討会議」の開催回数を月に2 回から3 回に増やすとともに、「サービス検討会議」メンバーにサービス提供事業者を加えた(§7 を参照)。

図4-2 支給決定の流れの変更

② サービス支給決定と相談支援事業

豊田市では前述のとおり相談支援の即応性を重視し、自立支援給付・地域生活支援事業の新規申請者に対して、生活環境等の整備や対象者の想いの実現に向けて早期に支援を行うことができるよう相談支援のシステムを構築した。また、「サービス検討会議」をそれまで月に2 回開催していたものを月に3 回開催(図4-3 参照)することでサービスの支給決定までの期間を短縮した(§7 参照)。それだけでなく、「サービス検討会議」を経由しなくても支給決定できるよう「個別支援会議」においてサービスの支給を認定することで、緊急にサービスを提供する必要のある場合に対応できるようにした。

図4-3 サービス検討会議の変更

それは、図4-1 にあるとおり自立支援給付等の申請時に社会福祉協議会においてスクリーニングを行い、ワーカーが早期に支援に着手できるようにすることで、支援を必要とする人を漏らすことなく、一刻も早い課題の解決を図ることができる体制の整備を実現することであった。これは自立支援協議会において、豊田市の相談支援事業の仕組みとして決められたものである。これにより、新規にサービスを申請したすべての人にワーカーがアセスメントを行い、支援プランを作成することになった。この結果、「サービス検討会議」においてワーカーが対象者の状況を説明する機会が増え、ワーカーの視点で情報の共有を図ることができるようになり、ワーカーが作成した支援プランの検証も行うことができるようになった。

仕組みの変更に伴って、ワーカーは所属する法人事業に関わりなく中立的にサービスを組み立てなければならなくなった。それは、元来サービス資源が潤沢にない状況下で、ワーカーが属する法人事業だけでは調整しきれない事例が数多くあり、対象者がサービスを利用できるように、考えられるサービス資源をくまなく探す必要が生じたためである。そのことで、ワーカーは自立支援協議会における自律性を意識して活動することとなった。

2.ツールとしての「サービス利用意向調査」

「すべての障がい者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする」という障がい者自立支援法の目的に沿い、障がい者が住み慣れた地域のなかで暮らし続けることができるよう、福祉分野をはじめとして保健・医療・福祉・教育・就労等さまざまな領域のサービス資源について、どのサービスを、どのくらい利用することが適切であるかを、家庭訪問等により把握することを目的として、ワーカーや調査員が「サービス利用意向調査」を行っている。

調査では、対象者および世帯の状況とサービス利用の希望を聞き取るとともに、そのニーズに見合った内容・量を把握し、支給量に結びつけている。調査は自立支援給付及び地域生活支援事業に限定することなく、様々な社会資源の調整を想定し、ケアマネジメントの視点にたって利用意向を聞き取るもので、調査を一次アセスメント(課題分析)として位置付け、支援プランを作成するプロセスと捉えている。

①サービス利用意向調査勘案事項

豊田市は支援費制度の実施に伴って、平成14 年9 月から図4-4 にある豊田市独自の様式を用いて「サービス利用意向調査」を実施し、調査データを蓄積してきた。これまでも制度改正等の際に、様式の変更や修正の議論が持ち上がったが、現在もこの様式を使用している。これはネットワーク事業の時代から同じ様式を使用しており、ワーカーに馴染みがあったことと、過去から同じ定義で情報を集約しており、1 年に1 回調査を行っているため、一人の対象者の情報を時系列で確認できることからである。

図4-4 サービス利用意向調査勘案事項様式(表・裏)

②ワーカーが「サービス利用意向調査」を行うことの意義

ワーカーにとって対象者や家族が望む生活を実現するためにどのようなことが障壁となっており、その障壁は社会資源等を利用することでどのように解決できるのか、また、そのうちのどの部分について公的サービスで充足できるのかといった、サービス利用の必然性を客観的に判断する視点が必要である。この様式に表現されていない項目を含めて、ワーカーがサービス利用の必然性を判断する資質を身につけることに、この「サービス利用意向調査」は役立っている。

加えて、調査内容を「サービス検討会議」で検討することで、ワーカーが気づかなかった視点や考え方に気づかせてくれる。それだけでなく、サービス計画の内容を議論することで、ワーカーの資質向上に役立てるといった意味も兼ねている。

3.相談支援事業からみた自立支援協議会への期待と課題

豊田市の特徴は先にも述べたとおりワーカーが中心となって自立支援協議会を形作っていることにある。自立支援協議会の設置後1 年が経過する中で、ワーカー相互のコミュニケーションを図り資質を向上させるため、ワーカーの自主勉強会や調査研究プロジェクトを行ってきた。これらを行うことで、ワーカー相互の間でそれなりに自立支援協議会に対する思いや目的の共有化が図られたと感じている。しかし、相談支援事業の充実を図るに従って、ワーカーに温度差が生まれていることも、また感じていることである。

このため、それぞれのワーカーがどのような活動を行っているか、いっそうの相互理解と情報を共有することを目的に、担当者会議において相談支援の実践を大いに語ることができるようコミュニケーションを図る機会を増やす方向で検討している。

また、豊田市にはカリスマ的なワーカーがいるわけではなく、あるワーカーに相談すればすべての支援を受けることができるわけではない。このため、ワーカーの間で情報を共有し助け合う必要があった。そこでワーカーが法人事業と距離を置き、自律性を意識して活動する仕組みを形作ってきた。相談支援事業と自立支援協議会の関係において、ワーカーの活動内容は運営会議で報告され、法人の管理者は承知しているところであるが、自立支援協議会のシステムの中でワーカーが活動することと法人の利益との利害関係に相反することもあり、必ずしもワーカーと法人、法人と自立支援協議会との関係がうまく整理されているとはいえない状況にある。このため、今後、システムを変更・整備する際の課題として関係の整理方法を模索している。

自立支援協議会において相談支援事業が中心になることの意味合いは、個別事例のケアマネジメントだけでなく、その事例が地域とどのようなつながりを持ち、どんな生活のし難さを抱えているか把握し、その生活のし難さをどのようなアプローチで解決するのか多人数で知恵を出すことにある。当然、類似した事例が数多くあれば、社会資源や支援システムの構築を考える必要がある。それを実現するのが自立支援協議会である。同時に、自立支援協議会が設置されていることの意味合いが住民に浸透する必要がある。そのためにワーカーが知恵を絞って自立支援協議会の仕組みを作り上げてきた。以降のセクションでは、課題解決の仕組みやワーカーの資質向上、住民へのアプローチについて説明する。

§5「課題検討部会」が果たしてきた役割と 「担当者会議」への期待

|

このセクションでは、協議会の中で最も重要な部分を担っている「課題検討部会」と「担当者会議」の関係について、行政として自立支援協議会を担当してきた立場から紹介をしたい。

「担当者会議」については§9で詳細な説明がなされるので、ここでは、「課題検討部会」の役割に焦点を当て、設置からこれまでのメンバーの取り組みや苦悩を交えながら、「担当者会議」との関係について説明することとする。

1.「課題検討部会」に期待された過大な役割

総論でも説明があったとおり、「課題検討部会」は、専門部会としての役割(相談支援事業を基盤とした「サービス検討会議」や「個別支援会議」の取りまとめ)と協議会の事務局的な役割(協議会全体の調整・進行管理)という二つの役割を担ってきた。

協議会設置当初より、「課題検討部会」にこのような過大な役割が期待されたのは、積み上げられた地域課題の多さと協議会に携わる人材の不足という現実が豊田市にあったからである。

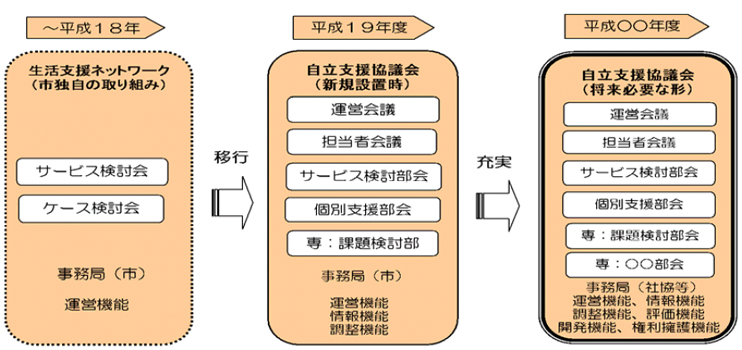

豊田市では、平成15 年4月から「サービス検討会議」や「個別支援会議」を実施してきた実績があり、協議会を設置した時点には、すでに抽出された地域課題が目の前に山積みの状況になっていた。しかし、専門部会を立ち上げるための課題整理には至っておらず、協議会に関われる相談支援を軸とした人材も限られていた。課題整理や、協議会の体制が確立していない段階で、先行して会議や部会ばかり増やしても、参加するメンバーが役割を兼務しなければならない状況が目に見えていたし、そうなればメンバーの負担が増し会議そのものが形骸化してしまう可能性も容易に予想できた。そのため、「課題検討部会」に人材を集中させ、積み上げられた課題の整理を最優先させることとした。

豊田市では既存のネットワークが機能し始めていたし、多くの地域課題の集約があったからこそ、本当に機能する協議会を目指していた。会議の形骸化を招くような安易な部会設置を避け、このような構想とした判断は正しかったと思うが、今後の協議会運営をも左右する「課題検討部会」を担うメンバーの負担は、当初の予想以上に重く、協議会が充実すればするほど、メンバーの苦悩は大きく膨らんでいった。

2.課題検討部会の充実とメンバーの苦悩

1.「課題検討部会」の充実

「課題検討部会」のメンバーは、「運営会議」と「担当者会議」から選出されたメンバーと行政の担当職員で構成されている。メンバーの職種は、市内主要相談支援ワーカーが中心である。(資料:メンバー名簿参照)

「まず何から手をつければいいのだろう…」これは、協議会設置後に初めて開催された第1回課題検討部会でのメンバーの発言である。やっと私達の出番がきたという大きな期待と、山積みの課題を目の前にしてこれからどう協議会を運営していったらいいのかという不安が入り混じった、当時のメンバーの気持ちをよく表している発言であったと思う。

まず、私達が考えたのは、地域課題の整理をする前に、協議会のシステムそのものの課題整理を最優先しようということであった。そして、「課題検討部会」を月に1回の頻度で開催し、「担当者会議」、「運営会議」を経て、平成20 年4 月には、相談支援を軸にした自立支援協議会の体制整備(「サービス検討会議」の見直し、新たな相談支援体制の仕組みづくり)と、相談支援の視点を取り入れた支給決定の仕組みを構築することができた。

この頃の「担当者会議」、「運営会議」での協議は、設置から日も浅く、障がいに関する共通理解も十分ではなかったため、形式的なものになりがちであった。それゆえに、実質的な協議の場である「課題検討部会」の役割は、自立支援協議会にとって、とても重要なものであった。

自立支援協議会のシステムについての課題整理はほぼ終わり、次に「課題検討部会」が取組んだのが、山積みになった地域課題の整理であった。これには、相当の時間と労力が予想され、平成20 年5 月から「課題検討部会」の開催回数を月1回から週1回に大きく増やし、検討のための時間を作ることとした。これにより、「課題検討部会」での協議は大幅に充実したが、メンバーはその他に「サービス検討部会」、「個別支援会議」の運営、シンポジウムの開催準備など、数多くの役割を同時に担っており、負担感はますます重くなっていった。

2.メンバーの苦悩

「課題検討部会」を週1 回開催するようになり、課題検討部会メンバーの協議会への関わりはかなり濃厚になった。では、どれくらい協議会に関わっていたか振り返ってみよう。

「課題検討部会」と「サービス検討会議」のため、週に2日は市役所に集まり会議に参加していた。これに、随時開催の「個別支援会議」が加わる場合もあり、多い時は週の半分を協議会業務に費やすという状況であった。当然であるが、市内主要ワーカーが市役所に集まるということは、障がい児者への直接支援ができなくなるということを意味しており、相談支援業務への支障が出始めることとなった。さらに、平成20 年7 月頃からは11 月に開催する1周年記念シンポジウムの開催準備も加わり、メンバーの負担感は測りしれないものであった。「課題検討部会」では、限られた時間の中で効率的に検討が行えるよう、常に優先順位を確認しながら作業を続けていたものの、時間的な拘束は限界に達していたように思う。

このような厳しい状況のなか、メンバーは「協議会が充実すればするほど、直接支援に支障をきたす」という一種の矛盾を感じながらも、ここまで取り組み続けることができた。

それは、1 人ひとりのメンバーが「これからの豊田市の障がい福祉を何とかしたい!誰もが普通に暮らせる地域づくりの実現を少しずつでも行っていきたい!その第1歩を自分達が担っているんだ!」という強い想いを持ち、これを共通の目標としてしっかりと共有できていたからではないかと思う。

豊田市の協議会はステップアップできる仕組みとなっている。明確な目標のもと、「協議会が充実するためには、今が越えなければならない1 つの通過点である」という共通の認識があったからこそ、この時期に集中的に取り組むことができたし、自分たちが作り上げてきたシステムを変えることにためらいはなかった。

3.「担当者会議」との関係

そもそも「担当者会議」は、利用者に一番近い立場の相談支援事業者が中心となり、集約された情報、ニーズ、課題について定期的(月1回)に整理、分析、調整、協議を行う場…として設計された。しかし、設置からの1年半の間、実際にこの役割を果たしてきたのは「課題検討部会」であった。もちろん、情報はすべて「担当者会議」に集約をされてはいるが、月に一度という開催回数では一番重要である協議をすることができず、「担当者会議」は報告の場、情報共有の場と化してしまっていた。言い方は不適切かもしれないが、「担当者会議」は、まるで「相談支援事業者連絡会」のようであった。

振り返ってみると、時間的制約から、何から何まで「課題検討部会」でこなしてきてしまったことに原因があったように思われる。「課題検討部会」のメンバーにしてみれば、自分達が頑張れば、他の「担当者会議」メンバーも同じように成長していってくれるだろうと考えての必死の取り組みであったが、実際には「担当者会議」のメンバーとの温度差が目立つようになった。本来であれば、「課題検討部会」だけで全て担うのではなく、相当の役割を「担当者会議」メンバーに持たせ、一緒に協議し、共働していくような仕組みが必要であったのかもしれない。

このように、豊田市地域自立支援協議会は、当初の設計とは違う方向で動き始めた部分も多い。しかし、この1年半があったからこそ、今の協議会が成立しているようにも思う。「課題検討部会」が実質的な業務をすべてこなすという状況があったからこそ、「担当者会議」メンバーは、時間をかけて情報共有、目標の共有を行うことができた。そして、「課題検討部会」メンバーと共にシンポジウムの企画に参画したり、調査研究プロジェクトや自主勉強会といった取り組みをするなかで、ワーカーとしての力量や自発性を向上することができた。そう考えると、この1年半は、相談支援事業の質を底上げし、協議会の機能をステップアップさせるために必要な準備期間であったとも言える。

今までの取り組みの反省も踏まえ、いよいよ協議会のエンジン部分にあたる役割を「担当者会議」に移行させる時期がやってきた。平成21 年4 月より、「担当者会議」は現在の月1 回から月2 回の開催に変更される。これまで「課題検討部会」が担ってきた役割を移し、本来期待された「担当者会議」としての役割を担っていくこととなる。時間はかかったものの、これからは「運営会議」と相談支援事業をつなぐ、まさしく協議会の要として機能していくことになるだろう。

4.行政担当者として

協議会運営を担当される行政担当者に、経験者としてお伝えしたいことが2点ある。

まず、1点目として、ステップアップできるシステム整備を取り入れていただきたいということである。豊田市の場合、特に相談支援を軸に協議会を考えたため、協議会(「担当者会議」、「課題検討部会」)を充実させていく過程で、相談支援の直接支援に支障をきたしてしまうような場面が見られた。しかし、このような状況を乗り超えることができたのは、協議会がステップアップできる仕組みになっていたからである。システムを整備(ステップアップ)することにより、一時的な負担は解消され、他の協議会メンバーの育成、協議会に関わる人たちの輪も大きく広げることができた。どの自治体も先進事例などを参考にしながら、手探りの状態で協議会を運営しているとことが多いが、設置しただけではすぐに機能するはずもなく、ぜひステップアップできるシステムの整備をお勧めしたい。

2点目としてお伝えしたいのが、「人」についてである。行政という立場では、「課題検討部会」や「担当者会議」といった協議会の重要な部分を担う人材をいかに育成していくかが一番大きな課題であるのではないかと思う。5 年後、10 年後の障がい福祉のあるべき姿、また、その姿を築く福祉の担い手の種を蒔き育てるという仕組み、仕掛けをしっかりと考え、協議会のシステムの中に組み込んでいくことこそが行政の大きな役割でないかと感じている。今のこの豊田市の体制が実現できているのは、平成15 年4 月に、相談支援事業者のネットワークである「生活支援ネットワーク」の構築があったからこそである。こ のネットワークは、NPOも参加できる仕組みとなっており、当時としては画期的なものであったし、そこに参加した「人」たちが成長し、現在の協議会をしっかりと担っている。

当時の行政担当としては相当な努力をして実現させたものであるが、前担当者の想いと先を見越した施策に感謝すると共に、今後の担い手の確保、育成のための施策を、今日の豊田市の協議会の中にも生み出す必要があると考えている。

§6「個別支援会議」の目的と運営方法むもん生活支援センター 生活支援ワーカー |

1.「個別支援会議」の運営方法

「個別支援会議」は市が招集し、事例提出者(相談支援事業者等)が会議の進行をおこない、利用者の処遇検討、支援内容、関係機関の役割の確認・調整、サービスの種類・内容・量等の検討を行う会議である。

当市では、前述のように、障がい福祉サービスの支給について、原則として新規・継続・変更を問わず全ケースが「サービス検討会議」を経て決定することにしている。しかし、個別的な事情が大きく影響する障がい者の地域生活支援について、すべてを一律にシステム化することにはおのずと限界がある。そこで、「個別支援会議」において検討・確認されたサービス利用計画については、「サービス検討会議」を経ずとも、サービスの支給を可能とすることとしている。

こうして支給決定について一定の裁量権を持つことで、「個別支援会議」が、具体的なサービス支給決定に裏打ちされた実質的な協議の場となっている。その際に、支給決定の妥当性を担保するため、「課題検討部会」のメンバーが1 名以上出席することにしている。

「個別支援会議」では、利用者個人の状態のみでなく家族を含めた生活環境、地域特性など、地域生活を営むうえで必要と考えられる事項全般について検討される。サービスの支給決定だけを目的にしているわけではなく、直接サービス利用に結びつかないケースについても、関係者が支援に向けた視点を統一するために、状況と経過を共通に把握できるよう情報が交換される。

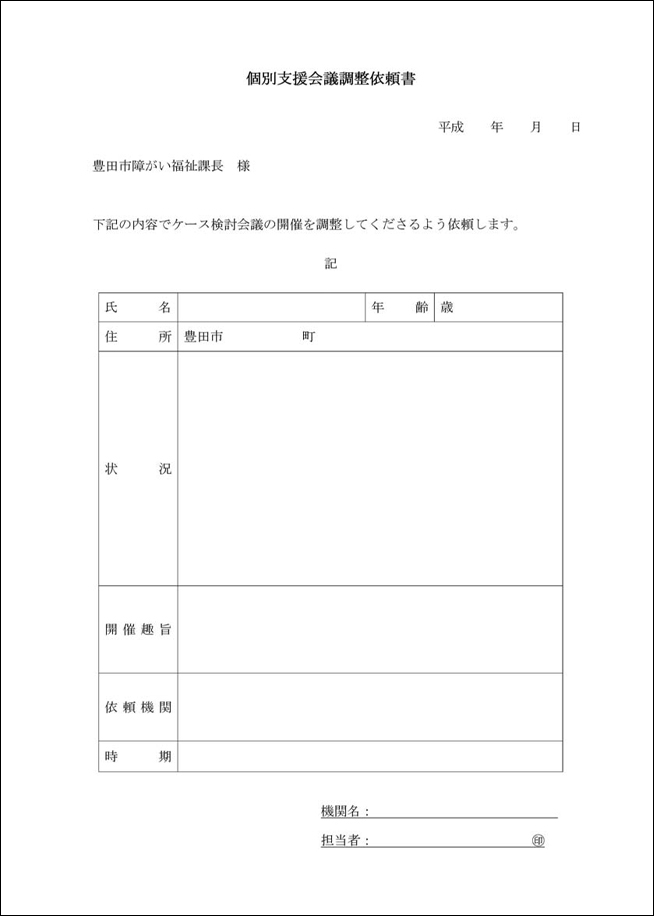

「個別支援会議」は支援費時代から開催されており、内容そのものに大きな違いはないが、地域自立支援協議会として取り組むにあたり、その運営方法を変更した。会議の開催は、行政もしくは対応している支援者が必要性を提案し、行政が開催を決定して関係者を招集する。支援費時代には公の会議として位置付けられていなかったため、行政やワーカーの人脈を頼りに参加を頼むしかなかった。しかし、地域自立支援協議会として位置づける際に、所定の書式を以って、正式に関係機関に参加を依頼することに変更した。また、開催したすべての「個別支援会議」の内容と結果を、匿名性を保ちながらも「担当者会議」で報告することに変更した。

こうした手続きにより、「個別支援会議」が公の会議として関係機関に認知されるようになり、参加するメンバーもより主体的に取り組むようになった。たとえば、支援費時代には、会議結果を会議に出席したメンバーと行政だけで共有していたため、同じような事例があった場合に、前回の会議の内容が参考にされることは少なかった。現在は、検討結果を「担当者会議」で共有できるため、類似事例を検討する際の目安となっているし、支給決定基準の見直しや、新たなサービス開発の際の判断材料にもなっている。

また、「個別支援会議」の結果を蓄積することで、個別課題から地域課題を発見することにもなる。既存の制度の矛盾や不具合を発見するなかで、これまでは既存のサービスを利用について検討してきた会議が、将来的な支援を視野に入れて、医療や教育、地域生活など直接福祉サービスと関わらない内容にまで広がりを見せている。それに伴い、より広い視点での関係者を会議に招集するようになった。

| 支援費 | 現在 | |

|---|---|---|

| 開催手順 | 行政、支援者等必要性を感じた者が提案 | 行政、支援者等必要性を感じた者が所定の様式で開催依頼 <様式の記載内容> 状況、開催趣旨、依頼機関 ※緊急時には、上記手順を経なくても、障がい福祉課、社協、課題検討部会メンバーの最低三者で協議を行うことができる。 |

| 会議招集 | 障がい福祉課 | 障がい福祉課 |

| 結果の取り扱い | 会議出席者と支援で関係する事業所のみで共有 | ・会議出席者と支援で関係する事業所で共有 ・相談支援事業所間で共有(匿名でのケースレポート) ・地域課題を検討するための基礎資料として活用 |

図6-1 支援費時代と現在の「個別支援会議」における相違点

図6-2 個別支援会議調整依頼書"

図6-3 個別支援会議ケースレポート

2.「個別支援会議」の効果と今後の課題

このように、「個別支援会議」が自立支援協議会の中に位置づけられたことで、それぞれの関係者が持つ情報が共有され、より有効に活かされるようになった。福祉の関係機関だけが情報を共有していた時代から、教育や医療など他の専門機関も含めて情報が共有されるようになり、それぞれの機関が専門性を発揮して解決に向けての課題を明らかにするだけでなく、参加するメンバーが他の機関の専門性や得意分野を理解し、互いに歩み寄ることができるようになった。さらに、専門的な視点だけでなく、生活視点で検討することが可能となった。そして、本人の障がい特性から起こる生活の困難さのみでなく、家族的な背景を含め地域生活の困難さにアプローチする事を可能にした。このことが、「個別支援会議」の最大の効果であるように思う。

しかし、まだいくつも課題は残されている。その1 つは、「個別支援会議」が当事者の視点を担保しているのかという点である。現在は、問題の解決と情報共有を必要と判断した事例提出者と市が、会議の開催を提案している。当事者からの依頼であるより、開催を必要と判断した支援側の要望であることが多い。もちろん、当事者と支援者間で問題を確認したうえで開催依頼されるのであるが、当事者自身が問題解決の手段として開催依頼することも望まれるが、まだその段階には至っていない。また、権利擁護に関して、日常生活自立支援事業担当者が出席しているものの、成年後見人の出席については、必要性を感じつつも実現していないのが現状である。さらに、当事者の意思をどのように反映するかは、参加の有無にかかわらず課題として残る。コミュニケーションが困難である当事者の意思をどう確認すればいいのか、あるいは、一見するとコミュニケーションがとれているように見えているが、それは本当に意思が反映された意見であるかなど、当事者の最も近い位置にいるワーカーとして、自問自答することも多い。生活視点での検討が行われるようになっただけで満足してはいけない。課題解決のプロセスに当事者が関わることは、本人にとっては社会生活力の向上に結び付くし、支援者にとっても当事者の視点を学び理解する絶好の機会にもなる。「個別支援会議」の持つ可能性はまだまだ大きいのではないかと思う。

サービスの内容や量的な検討は、後述する「サービス検討会議」が主にその役割を担っている。「サービス検討会議」では、新規・継続・変更の全ケースを調査員の報告を元に検討している。検討内容は、支給サービスの量的な検討にとどまらず、生活環境や地域特性そして相談支援の必要性の有無までも検討されている。その点からすると、豊田市で行われている「サービス検討会議」は、他地域で言うところの「個別支援会議」の一部も担っている。だからこそ、豊田市では、「個別支援会議」の独自性を生かし、福祉サービスの検討にとどまらず生活そのものを検討していきたいと考えている。今後、これらの特徴を活かしながらより良いものへとするためには、集約された個別課題とそこから導かれた地域課題を、地域特性を反映した福祉サービスの構築へと活かし、個へフィードバックするシステムが機能する事が重要であると考えられる。

§7「サービス検討会議」の目的と運営方法

|

このセクションでは、豊田市の独自の取り組みである「サービス検討会議」について、改めて紹介してみたい。筆者は、生活支援ワーカーとして、「サービス検討会議」の設置時から現在に至るまで継続的に関わってきた。その立場から、この会議への期待と運営上の課題を整理してみたい。

1.「サービス検討会議」のはじまり

豊田市では平成15 年4 月より相談支援事業者のネットワークである「生活支援ネットワーク」を設置し、3障がい一元化し、専門性の垣根を越えて情報の共有化を目指す動きがいち早く始まっていた。しかし時代が早すぎたのか、そのネットワークは定期的な集まりをしているものの形としては成果を出すには至らなかった。そのネットワークの形成と並行して始まったのが「サービス検討会議」だった。

この頃、私は居宅介護事業所のサービス提供責任者を経て生活支援ワーカーの仕事に就いたばかりで、何をしたらよいのか、生活支援とは何なのかが全くわからないでいた時期だった。利用者の生活上の相談を受け、福祉サービスのプランを組んで行政に掛け合い、受給時間をもぎ取ってくる存在でしかなかったような気がする。

当時、「サービス検討会議」は月に2回行われており、そのうちの1回に出席していた。

会議の方法や進め方は現在とあまり変わりないが、違っていたのは障がい福祉課が会議を主催していたということ。事前の調査、会議の司会や課題抽出に至るまで行政主導で運営されていた。

メンバーはネットワーク事業所でほぼ構成されており、私とは違う分野の方々も多かった。自分の事業所のことしか知らない私にとっては、福祉の仕事に新鮮さを感じる会議であった。参加当初は関係している利用者(この当時も匿名で行われてた)のことしか興味がなかったが、会を重ねるうちに、豊田市内には自分が知らないさまざまなケースがあり、困っている人たちがこれほどいることに気づかされ、面食らった印象が強い。サービス量には基準が設けてあり、公平中立の概念をたたきこまれ、生活支援の必要性に気づかされ る時間であった。

しかし、調査における利用者の主張がその会議に届ききっていないという憤りも感じた。

抽出されてくるケースは、支給決定基準を上回るケースか、支援度の高いケースに限定されており、それ以外のケースについても、調査で利用者の主張をもっと聞いて、公にすることが大事ではないかと感じ始めていた。

この会議は平成18 年にはいったん休止をしている。会議の必要性がなくなったわけではなく、自立支援法への移行に伴う認定調査や審査会といった諸会議が優先され、「サービス検討会議」に時間を割くことが困難になっていた。しかし利用者の悲鳴はなくなるどころか、ますます大きくなっていた。この悲鳴を行政に届けることが自分の仕事だろう、この叫びを市民に理解してもらわないといけないと痛感した時期であった。

2.「サービス検討会議」の復活 ― 自立支援協議会のうぶ声

平成18 年には、自立支援協議会の準備会が、生活支援ネットワークを中心に立ち上げられた。この準備会では、障がいがある人の暮らしをよりよくしていくための福祉のシステムづくりと、社会との協調理解をテーマとして話されていた。相談支援の重要性が自立支援法によって位置づけられたこともあり、この頃には、生活支援ネットワークの存在がより重要なものとして、行政や関係者に認知されるようになってきた。今振り返ってみると、豊田市がいち早く自立支援協議会の設計に乗り出せたのは、このネットワークがすでに存在していたからであろう。

当時はすでにケース会議が行われるようになっていたが、支援度の高いケースを話し合うことにとどまり、よりよい暮らしであるとか、暮らしの中での不具合については、障がい福祉サービス頼りで、それが届かない場合はあきらめていたのが現状であった。自立支援協議会が設置されれば、困っていることを表に出し、協議してもらうことが可能になるのではないか。そんな期待を少なからず感じていた時期でもあった。

そんななかで「サービス検討会議」の復活についても議論されるようになった。やはり一人ひとりのニーズを拾っていく作業が必要ではないか、また会議を行うことで将来を担う福祉の人材育成にもつながるという意見が出始め、自立支援協議会の発足を待たず、平成19 年4 月から復活させることになった。

過去の反省も踏まえ、自立支援協議会の本来の趣旨を意識し、行政主導型ではなく、相談支援事業者を中心に運営するという方針が確認され、相談支援従事者・障がい福祉課(自立支援担当・調査員)が中心となってすすめていくことになった。「サービス検討会議」を再編するにあたり、これまで足りなかったと考えられる部分を、重点的に取り組んでいくことを決めた。具体的には次の4 点である。

① 1年間を通じて、全ケースのサービス内容が適切かどうかを見直すこと。

② サービス量が支給決定基準を上回るケースについては、その根拠を確認すること。

③ 支援が必要だと思われるケースについては、支援ワーカー及びサービス提供事業者によるアプローチを考えること。

④ 過去のサービス検討会議で扱われていなかった、精神障がい者のサービスについて検討すること。

こうして復活した「サービス検討会議」であったが、運用段階では様々な課題が表面化した。その1 つは、時間的な制約とそれに伴う負担感である。件数が膨大なため、全ケースを見直していくには多くの時間を必要とした。丁寧に検討していこうとすると、1 ケースごとに調査の状況を調査員から聞きとることも必要となる。抽出するケースについては、1回の調査情報だけで判断するのではなく、過去の経過も確認する必要が生じる。サービス量が基準より上回って支給されているケースについては、次回以降の検討の際にその目安がつくように、根拠を明文化する作業もでてきた。

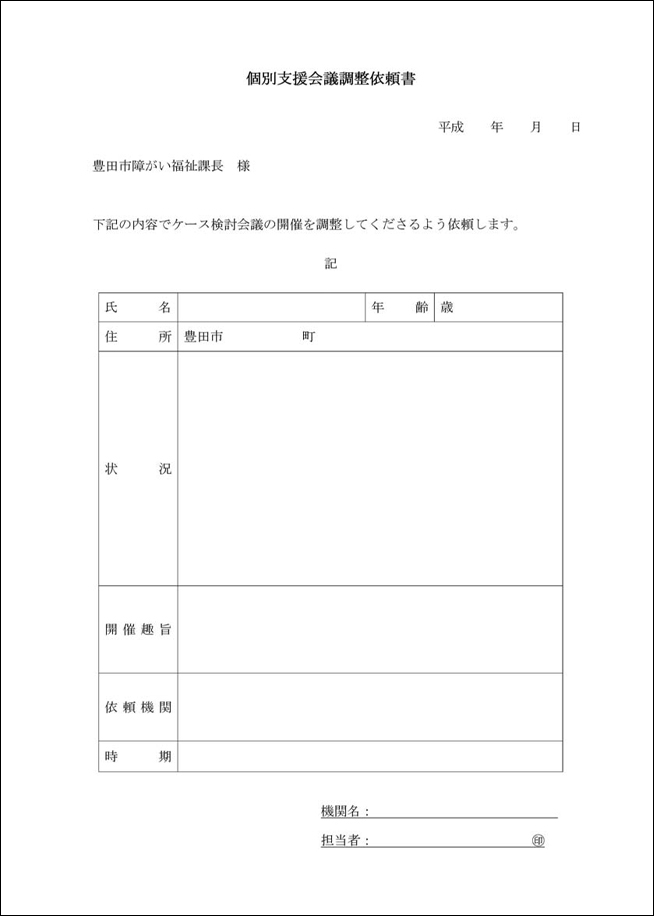

「サービス検討会議」当日にこれだけの作業をしようとすると多大な時間を要し、運営することができないと判断し、事務局として障がい福祉課と当時の主要相談支援事業者が事前の準備をすることにした。月2回、「サービス検討会議」の開催されない週に、「抽出会議」として事務局が集まり、平均10~15 件程度を抽出し「サービス検討会議」に諮ることにした。

当時は、「サービス検討会議」を月2回開催し、2合議体で運営をしていた。委託相談支援事業者(筆者を含む)がそれぞれの合議体長となり、他の相談支援事業者と市内の主要なサービス提供事業者で構成された。しかし、相談支援事業者とサービス提供事業者、あるいは委託相談支援事業者とその他の相談支援事業者という立場の違いから、参加するメンバー間での温度差は、これまでの会議と同様に消えることはなかった。

もう1 つの課題は、専門性の垣根である。とりわけ精神障がいという未知なる分野との溝は想像以上に深く、歴史、考え方、システムの違い等々に互いに戸惑い、歩み寄ることは容易なことではなかった。

それでも、自立支援協議会が正式に発足する11 月までには、これらの課題を何とか克服しようと、事務局を中心に各機関と話し合いをもっていった。そして、平成19 年11 月、やっと豊田市地域自立支援協議会が立ち上がり、「サービス検討会議」は自立支援協議会の正式な会議として位置けられた。「個別支援会議」と連動して個別の課題を掘り起こし、§2のとおり、ボトムアップのための重要なシステムとして、その役割を担うことになった。

3.自立支援協議会としての「サービス検討会議」の苦悩

平成19 年11 月からの「サービス検討会議」は、翌年3 月まで、その形をほぼ変えず運営をされた。

会議を進めていくうちに、参加するメンバーも少しずつ発言する機会が増え、課題の共有化が進んでいくようになった。障がい福祉サービスの内容や基準を見つめ直し、少しでも利用者のニーズに応えられるような変革が必要ではないか、といった積極的な発言も出されるようになってきた。相談支援事業者だけでなく、サービス提供事業者も、それぞれの立場で現状を報告してくれるようになり、会議自体は活気づくようになってきた。

しかし問題や課題は山積しており、あふれんばかりの利用者のニーズをボトムアップする方法が確立できないといういらだちを感じていた。まずは、「個別支援会議」を開催して、少しずつでも消化していくしかなかった。その中で、これまでの「サービス検討会議」や「個別支援会議」で集約された課題について、次年度には少しでも解決できないかと、「課題検討部会」で話し合いをすすめていった。

運用上の課題として挙がってきたのは、主には次の2 点である。

① 委託相談支援事業者とその他の相談支援事業者という立場の違いがあるため、介入が必要なケースが浮上しても、それを他の相談支援事業者に指示しきれず、結局、委託相談支援事業者が動くことになってしまう。その結果、介入ケースを抽出すればするほど、課題検討部会メンバーの負担が大きくなるという事態を招いている。

② 歴史的な背景が違う精神障がい分野は、福祉サービスの利用方法が他の障がいと異なっており、担当部署との協調と現状の把握が困難な状況にある。

①については、「担当者会議」で取り上げて、その不具合をワーカー全員で共有するとともに、行政に対して相談支援体制の整備を求めていった。その結果、平成20 年度になり、相談支援事業の委託の形式が変更され、どの事業所もほぼ同等の位置づけとなった。また、 ②については、まずはメンバー全員が精神障がいについての理解を深めていくことが必要だと考え、精神障がいのケースについては、全件を検討の対象とし、状況を把握することにした。平成20 年度もこの取り組みを引き続き継続することと、精神障がい分野の支援ワーカーが、知的・身体障がい分野のワーカーと調査などの場面で共働できる体制をとった。

こうした状況を受け、平成20 年度は「サービス検討会議」についても体制を変更した。

合議体を2 つから3 つに増やし、合議体長にはこれまで課題検討部会を担ってきたワーカーではなく、新たに委託相談支援事業者となったワーカーが2 人1 組で担当するように配置した。課題検討部会には新たなメンバーを加え、合議体を支えるという位置付けに変更し、運営を直接担うのではなく、調整役という立場で参加することにした。また、合議体参加者の枠を拡大し、サービス提供事業者を加えることで、より広い視野での検討が行われることと、人材育成についても効果が出るよう配慮した。

4.新たな「サービス検討会議」の設計 ― その効果と課題

1.「サービス検討会議」の仕組み

こうして徐々に変遷を遂げてきた「サービス検討会議」だが、このセクションのまとめとして、現段階の仕組みを紹介し、期待される効果と今後の課題について触れてみたい。

「サービス検討会議」は3 つの合議体に分かれて、月3 回開催される。合議体のメンバーは、「担当者会議」のメンバー以外に、居宅サービス事業所担当者、入所通所施設担当者、調査員、行政の担当職員(障がい福祉課、地域保健課)で構成される。「担当者会議」のメンバーである相談支援事業者は相談支援の委託業務として参加し、他のサービス提供事業者は対価報酬で参加する。

「サービス検討会議」では、当該月に利用申請のあった全ケースを3 合議体に分けて、それぞれの支給決定の妥当性について協議する。ただし1 合議体あたり50~70 ケースと膨大であるため、全てのケースについて協議することはできない。そこで、まずは、基準に照らしてより多くのサービス量が必要となるなど個別的な検討が必要なケースや、相談支援の必要性が高く個別支援が必要なケースを、当日協議するケースとして事前に抽出する。

それが「抽出会議」である。

「抽出会議」は、合議体長・「課題検討部会」メンバー・障がい福祉課で構成され、月3回開催される。全ケースについて、調査員より調査状況の報告を受け、「サービス検討会議」として検討するケースを抽出する。抽出対象は、サービスの支給決定基準を上回っているケースや、支援度の高いケース等々の相談支援ワーカーの介入が望ましいと判断したケースが中心で、これまでの状況を踏まえて抽出する。精神障がい分野のケースについては、情報共有のために全ケースを抽出している。

「サービス検討会議」は、抽出会議のメンバーに市内主要サービス事業所を加えたメンバーで構成される。メンバーには事前に勘案事項が配布されるので、事前作業としてそれを読み込んで、会議に臨むことになっている。

会議では、抽出されたケースを中心に、サービス量の検討を行う。そのなかで、これまで相談支援事業者が把握できなかった支援度の高いケースやニーズを発見することも多々あり、それに対応する社会資源の創造について議論することもある。早急な対応が求められるケースについては、その場でワーカーを選出することもあるし、緊急的にその場で「個別支援会議」を開催することもある。

図7-1 抽出会議・サービス検討会議の関係

2.「サービス検討会議」の到達点

こうして再編した「サービス検討会議」について、ワーカーの立場から期待する効果とその到達点について整理してみたい。

① 「サービス検討会議」に参加する相談支援事業者が、所属機関から中立的に「担当者会議」に参加する条件が整ったため、ボトムアップがしやすくなった。

② 開催回数を月 2 回から月3 回に変更したことにより、1 回あたりの検討件数が減少し、会議に要する時間が短縮したため、参加メンバーの負担感が軽減された。

③ 調整役という課題検討部会の役割が明確化したため、「サービス検討会議」の結果から継続的に支援が必要だと判断したケースについて、ワーカーを配置しやすくなった。

④ 「サービス検討会議」でのニーズの量的な把握だけでなく、抽出段階で「個別支援会議」の必要が発見されたケースについて、迅速に会議を開き、利用者の「困り感」を軽減することができるようになった。

⑤ 多くのケースを同時に検討することで、障がい者とその家族のニーズが浮き彫りになり、量的な把握も可能になるため、サービスの拡充や開発に向けて、課題を発信できるようになった。

⑥ サービス提供事業者が参加することで、既存サービスについてもより利用しやすい形へと変化させていくための提言が可能になり、福祉サービス全体がより一層発展することに寄与できる。

⑦ 支給決定について、障がい福祉課だけでなく、より多くのメンバーで検討できることで、利用者の状況に合わせた必要なサービスの内容と量が支給できるようになった。また、このことにより、市民にも理解されやすい状態を作り上げることができた。

最後に、ワーカーという立場から、現在の相談支援体制の課題について1 点を指摘しておきたい。それは、いまだ相談支援につながることのない、潜在的な利用者の存在である。

調査・検討の段階で、何らかの支援が必要であろうとワーカーが判断するケースであっても、本人及びその家族がその必要性を感じず、結果としてワーカーが介入できずにいるケースが、何例も存在している。毎年の調査で、いつも同じ状況で苦しまれていることが把握されるにもかかわらず、そのままになっている現状をどのように理解をしていけばいいのか。またサービス検討会議の対象者は障がい福祉サービスの利用希望者のみで受給をしていない方に関しては調査も入らず当然検討もされていない。把握できていない部分も依然残ったままの状況である。今後、自立支援協議会として取り組んでいかなければならない大きな課題であろう。

§8「専門部会」の目的と方法

|

1.「専門部会」の構想

豊田市地域自立支援協議会の専門部会は、立ち上げ時は「課題検討部会」という一つの部会しか存在しなかった。これは、自立支援協議会の体制が確立していない段階から、形だけの専門部会を作っても、専門部会本来の役割が担えなくなり、形骸化してしまう可能性があったため、検討する課題がしっかりと整理された段階で必要に応じて部会を設置していくことにしたためである。

平成21 年度から新たに「就労支援部会」を立ち上げるにあたり、約半年間、「専門部会」の役割について議論してきた。豊田市として重視したのは、個別支援会議やプロジェクトなどから上がってきた課題を整理し、専門的な分野の解決策を検討するため、情報集約や必要な事業・プロジェクトの企画・立案・進行管理、関係機関の調整を行う機能である。

会議を行うだけの形骸化した部会にしないために、部会自体に事務局的な機能を持たせ、管理し、会議体を効果的に機能させる役割を持たせた。こうすることで必要な課題を整理することができ、議論が活発化し、形骸化する状況を防げると考えたからである。

部会メンバーは、人数が多すぎると議論がまとまりにくくなる為、部会ごとに数人に絞って、密に連携し意思疎通ができる環境を作るようにした。そのうえで、固定化されたメンバーだけで考えが凝り固まらないようにするために、必要に応じてアドバイザーとして他のメンバーを招集できる体制を作れるようにした。

2.「就労支援部会」の設置に至るプロセス

先に紹介した「専門部会」の構想は、実際には「就労支援部会」の設置を検討するなかで精緻化されていった。ここでは、設置に至るプロセスを紹介しながら、これから取り組む「専門部会」の目的と方法について検討してみたい。

最初の「専門部会」として、豊田市が設置を検討したのが「就労支援部会」であった。

平成20 年度に豊田市では、就労支援を強化するために「障がい者工賃水準向上事業」をコンサルタントに委託し、就労支援に関する調査およびモデル事業案を作成する方針を打ち出した。そのことと関連して豊田市は、地域自立支援協議会に「就労支援部会」の設置を要請した。

それを受けて、就労支援部会の設置について「課題検討部会」で検討した。就労支援とりわけ一般就労への支援は、従来の福祉関係者以外との連携も重要であり、かつ専門的・集中的な議論が必要となるため、専門部会を設置したほうが良いという意見になり、部会を立ち上げる前に扱う課題と部会の機能を整理するために、担当者会議のメンバー数人を中心に「就労支援部会設立準備会」を立ちあげた。

ところが、設立準備会のほとんどのメンバーが、就労支援のケースに実際に携わったことがなく、就労支援について熟知していない現状が見られた。そこで、就労支援に関する制度の学習と豊田市の就労支援の現状を理解することから着手した。まずは、「障がい者就労・生活支援センター」(就労支援を専門的に行う市独自の機関)の情報を共有することから始めた。また、支援者が、機関を活用し支援が展開できるようにということと、メンバー自身の学習の機会にすることも兼ねて、就労支援機関の一覧表についてまとめを行い、豊田市版の支援機関一覧表(案)を作成した。

こうした話し合いを進めていく中で、就労支援は、他機関との連携事例はごく一部で、その多くはそれぞれの機関が独自に行っており、市全体としてシステム化されていない現状がわかった。また就労支援といっても、メンバーそれぞれの思い描く支援方法がまちまちで、就労という概念すら共通認識されていない状況も明らかになった。制度や支援機関の機能について、ワーカー自身が理解していない現状があり、既存の資源をうまく活用できていない状況が浮き彫りになった。

そこで、その後の準備会では、就労とはいったいどういう概念なのか、軸となる考え方を話し合い、共通認識を図ることに多くの時間をかけた。こうした議論の中で、一般就労(企業に雇用されること)だけをゴールとするのではなく、働くことで自立を促したり、生きがいを見つけたりすることが大切であるということ。障がいの重い人を含め、誰にでも働く意義はあり、就労支援は生活を支える大切な支援であるという考えで、メンバーが一致した。

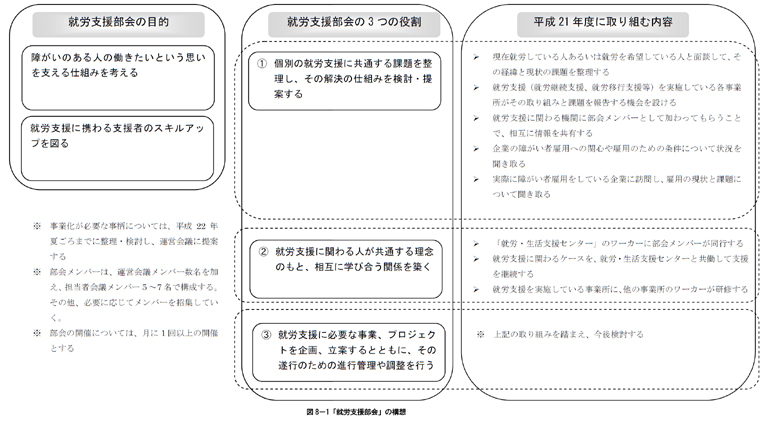

「就労支援部会」の構想について、図8-1 に示している。就労支援の目的は、あくまで個別の課題を取り扱うのではなく、個別の課題から出てきた共通する課題や、その解決に向けたシステム化について議論することである。ただし、そのためには、単に仕組みを作るだけでなく、そこに関わる支援者(専門職だけでなく、企業や住民を含む)のスキルアップをも視野に入れる必要がある。そのために、「就労支援部会」の役割を3 つ設定した。

第1 に、個別の就労支援から見えてきた課題について、情報を収集・整理すること。そして、その解決の仕組みをメンバーだけで検討するのではなく、それを「運営会議」や地域に提案し、情報を発信すること。第2 に、就労支援に関わるワーカー自らが、共通する理念を持つこと。そして、特定の事業所だけが一人勝ちする状況をよしとするのではなく、相互に学びあうような関係を築くこと。そして、それらを踏まえ、第3 に、就労支援に必要な事業やプロジェクトを企画・立案するとともに、それを遂行するための進行管理や調 整を行うことである。

就労支援をめぐっては、利用者のスキルアップ、施設職員の就労に向けての意識向上、施設外授産など、事業所外で行う訓練機会の拡大、企業の障がい者理解、企業側の福祉サービス事業所の理解促進、ハローワーク・養護学校等との連携強化といった課題が山積している。平成20 年度に行った「障がい者工賃水準向上事業」でも多くの課題が指摘されている。まず何から着手すればよいのか、どのように手順で進めるのがよいのかといった部会の具体的な運営について、準備会として明確にすることはできなかった。それらは、実際に部会を立ち上げ、運用するなかで、あらためて協議してきたいと考えている。

3.専門部会設置に向けて

就労支援の設立準備会を設置した当初は、各メンバーの思いも統一できていない状況で、部会として何を行っていけばよいかが見えなくなったこともあったが、準備会としての協議に時間を割くことで、少しずつではあるが、メンバー間で共通認識が図れていった。

就労支援部会設立準備会をきっかけに、「担当者会議」の中でも、就労支援に関して話をする機会が増え、メンバー同士の支援の考え方、就労支援の方法、お互いの仕事の仕方などについて日常的に話し合えるようになった。専門部会の設置の前に、お互いの信頼関係が築け、理解し合える関係が築けたことは、これからの部会運営に役立てられる何よりもよい収穫であった。この経験を踏まえ、最後に専門部会の設置に向けての留意点を整理してみたい。

豊田市地域自立支援協議会では、「個人に帰属する課題については課題検討部会で協議する」という大前提がある。専門部会は、個別事例の解決策についての議論や、情報共有だけで終わらせてはならない。各個別の事例から見えてきた地域課題を整理すること、それを解決する支援システムを構築することについて議論する場だということを意識しながら、「就労支援部会」の役割や目的、運営方法を検討してきた。

そのなかで、専門部会が開発機能を発揮するためには、関係者が自らの不都合や権利を主張しあうだけでなく、地域の実情を客観的に把握し、地域課題として専門性を超えて共有することが大切であること。また、単に新たな資源の開発を提言するだけではなく、資源の一端を担う自らの改善を含めた議論が活発化することが大切であることを学んだ。

専門部会は、課題ごとに地域の中核的なメンバーが集まり、地域の実情や地域が抱える課題に応じて設置するものである。課題の緊急性によっては、定期的に開催するだけでなく、集中的に不定期に開催することもありえるし、必要に応じて追加や統廃合を行っていく必要もある。しかし、部会の必要性や課題の設定について、関係者の認識が必ずしも一致していないことも事実である。まずは、それを十分に議論したうえで、慎重に設置することが大切ではないかということを、今回の「就労支援部会設立準備会」で学んだ気がす る。

設立準備会を通して培ったノウハウを今後も生かし、部会が立ち上げ後も形骸化しない、機能する専門部会を作っていきたいと思う。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

§ 9「担当者会議」の新たな取り組みと今後の課題こども発達センター 相談員 |

このセクションでは、自立支援協議会のエンジン部分に当たる「担当者会議」について紹介する。豊田市の場合、「担当者会議」は、総論でも述べたように標準モデルとは違い、ワーカーのみで構成される(圏域アドバイザー、学識経験者含む)会議である。筆者はワーカーとして「担当者会議」のメンバーであるとともに、「課題検討部会」のメンバーでもあり、双方の機能の違いや各構成メンバーのギャップについて考えることが多かった。その立場から、この会議の取り組みや今後の課題について整理してみたい。

1.「調査研究プロジェクト」のはじまり

自立支援協議会が動き出し、月1回という頻度で「担当者会議」を開催してきた。この会議では「個別支援会議」「サービス検討会議」で個別のニーズや課題を集約することで見えてきた地域課題について協議したり、運営会議の議題の整理などを行ってきた。会議を重ねるたびに協議する課題は増え、解決策は見出せないままで、参加するワーカーも何のために協議をしているのかが見えなくなりつつあった。このような「担当者会議」の課題を解決するためにどうしたらよいかを「課題検討部会」で協議し、「調査研究プロジェクト」を立ち上げることとした。これは社会資源の活用・改善・開発というワーカーの専門性を活かし解決策を具体的に考えていくプロジェクトで、「担当者会議」のメンバーを中心に構成される作業グループである。このプロジェクトは協議会の正式な組織ではなく、「課題検討部会」の呼びかけでメンバーを集い、ワーカーの自発的な活動として作業を進めた。

手始めに「担当者会議」のメンバー全員を3 つのグループの分け、3 つのプロジェクトを立ち上げた。地域生活支援事業の見直しとして「移動支援事業に関する事項」「日中一時支援に関する事項」と就労支援部会の立上げに向けた検討である。作業グループで検討した内容は、各グループに所属する「課題検討部会」メンバーが持ち寄るかたちでとりまとめを行い、その進捗状況について「担当者会議」で報告することで、情報共有をできるようにした。

就労支援部会の立上げに関しては§8 で紹介しているため、ここでは、他の2つのプロジェクトの進捗状況について簡単に紹介しておきたい。

移動支援事業に関しては、地域生活支援事業のなかでも最も利用者が多く、利用の内容・理由についても個人差が大きいため、支給決定に一定の基準を求める声が高い。そこで移動支援事業に関する現行の支給決定基準(Q&A)の見直しを行うこととした。具体的には、これまで「サービス検討会議」で扱われた内容のうち、検討内容に普遍性が高く、基準を見直したほうがよいと思われる問題を抽出し、見直しの根拠と方向性について整理してきた。協議した結果は、市障がい福祉課に報告・協議し、支給決定基準(Q&A)とし て取りまとめた。

日中一時支援に関しては、豊田市では、自立支援法導入の際に、従前の市単独事業と国の示す地域生活支援事業(地域活動支援センター、日中一時支援)との整合性を十分に整理されないままに、従前の事業体系を継承している。その結果、同様のサービスであっても報酬体系や単価に格差が大きく、事業所の設置基準も異なっていた。そのため利用者・事業所双方にとって戸惑いが大きく、結果としてサービスを提供する事業所が不足するという事態が生じている。そこで従前の事業と地域活動支援センターとの制度設計を整理することで両者の整合性を整理するとともに、利用者へのアンケート調査を行いどのようなニーズがあるかを把握するようにした。

調査研究プロジェクトはあくまで非公式の取り組みであるため、ワーカーが自発的に運用できることが最大の特徴である。これまでワーカーが個別の相談ケースをマネジメントするなかで、現状の社会資源を最大限活用しても解決策の見出せない課題がいくつもあった。不足している社会資源を開発することが、こうした個別のニーズや課題を解決することにつながるという思いを行動にしたものである。ワーカーの経験則を持ち寄るだけでなく、それを実証するために実績のデータ分析、先駆的な自治体の調査などを踏まえて取りまとめている。こうした取り組みを振り返ってみると、ワーカーの自己啓発につながったとともに、新たなメンバーを加えていくことで、新人教育の場にもなったと考えている。

このように実践に即した課題を検討していくというスタイルは、人材育成や相談支援の質的な向上につながり効果的であったと思う。

2.自主勉強会のスタート -相談支援の理念や役割の共有のために

「自主勉強会」は、「担当者会議」のメンバーが所属する事業所のワーカーを対象として月1 回開催をしている。この「自主勉強会」もワーカーの自発的な動きからスタートしたものである。自立支援協議会が設置され、ワーカーが顔を合わせる機会は増えたが、それぞれが所属する事業所の実施している相談内容や対象者の障がい種別が違い、それぞれに専門性や関わりに違いがあった。それぞれの障がい分野の特性や各事業所が築いてきた専門性を理解し、相互に相談・連携できる関係を作りたいという思いから企画されたのが「自主勉強会」である。また、豊田市の相談支援事業に対する理念や役割などについて共通認識を持つことで、ワーカーの資質向上と育成を目的とするものでもあった。

勉強会はワーカー自らが講師になり、それぞれの専門としている障がい種別の特性や支援方法を説明し、参加者との意見交換を行う方法で行った。そのことにより、各々がどのようなことに重点を置き、どのような視点で生活支援をしているのかの違いや共通点が見えてきたことが大きな成果であったと考える。このことによりワーカー同士が、ケースに対する相談や連携も気軽にできるような関係になってきた。

自主勉強会を通じ、ワーカー相互のコミュニケーションが図られるなかで、それなりに自立支援協議会に対する思いや目的の共有化が図られたとも感じている。

3.新たな課題に対しての動き

このように、「担当者会議」のメンバーを中心に、相談支援事業者の自発的な取り組みは活性化した。しかし、自立支援協議会のエンジン部分という「担当者会議」の役割については十分に果たすことができていなかったとも感じている。これは自立支援協議会の設置当初に、「担当者会議」の役割をメンバー自身が共有しないままにスタートしてしまったことが一因だと考える。そのために、「担当者会議」を重ねても解決策の出ない課題に関して、「課題検討部会」が一任して方針を決めることが増え、「担当者会議」の本来の役割を「課題検討部会」が担ってしまう状況になった。

このような状況が続くことで「担当者会議」のメンバーと「課題検討会議」のメンバーで協議会に対する温度差が生まれてきた。他地域と比べても、決して「担当者会議」メンバーの意識が低いわけではない。ただ、「課題検討部会」メンバーの意識がどんどん高まるなかで、「担当者会議」メンバーの意識がそれに追いつかず、結果として両者の意識に差が生じている。これは相談支援の経験の度合いにもよるが、それ以上に協議会に関わる頻度や密度の違いによるのだと思う。「課題検討部会」メンバーは週1 回集まり、地域課題だけでなく協議会のあり方そのものについて協議していくなかで、1ワーカーとしての立場だけでなく、協議会として、市全体を見渡し、中立的に活動する機会が増えた。自分たちが協議した内容が協議会の運営を方向づけるという実感が伴うことで、相乗的にメンバーの自覚が高まっていった。それに対し、「担当者会議」は時間的な制約の中で、協議会との距離感がつかめないままに、回数を重ねてきたように思う。「担当者会議」の本来の役割を取り戻すためには、メンバーの自発性だけに依拠するのではなく、自立支援協議会全体が「担当者会議」から産み出されたものを採用できるようなシステムに変更していくことが急務である。

まずは「担当者会議」の時間が少なく、協議が中途半端で終わっていたことが一番の原因だと考え、平成21 年3 月より「担当者会議」の開催頻度を月2 回に変更した。そして、「担当者会議」メンバーが自立支援協議会のエンジン的な機能を担っていることを自覚できるように、ワーカー各自が協議事項を持ち寄れる時間を確保したスタイルに変更した。

またワーカー間の温度差の解消のほかにも、相談支援を継続させていくシステムも考えていかなくてはならない。現在、相談支援がワーカーという「ヒト」に依存している現状とも考えられる。ワーカーの各所属機関の人事異動、または退職する可能性もあり、そのようなときも、「ヒト」に依存するのでなく、相談支援を継続させていくためのシステムとして考えかなくてはならない。その答えを見出していくことも今後の課題でもある。

§10協議会がめざしてきたもの・めざすもの

ハートピアランド豊田の杜 生活支援ワーカー

|

1.シンポジウムのきっかけ

平成19 年11 月に地域自立支援協議会が発足し、「課題検討部会」が設けられた。今年度の協議会のあり方を中心に話し合うなかで、『第2回アメニティー・ネットワーク・フォーラム』に「課題検討部会」のメンバーと行政の担当職員で参加することになった。アメニティー・ネットワーク・フォーラムとは、「NPO 法人地域生活支援ネットワーク」が毎年2月に滋賀県で開催している全国規模のフォーラムである。この回のテーマの1つが「相談支援・自立支援協議会運営ノウハウ」であり、発足したばかりの協議会に参考になるのではないかと考え、メンバー全員で参加することにした。

『アメニティー・ネットワーク・フォーラム』は、ほとんどがシンポジウム形式であったため、シンポジストのそれぞれの立場からの意見が聞ける面白さがあった。話の内容も聞きやすく、楽しめるプログラムであると感じた。しかし、『アメニティー・ネットワーク・フォーラム』は専門分野の人が対象であり、それを一般市民が聞いても、理解しにくいだろうという印象も受けた。

このときの参加メンバーを中心に、自立支援協議会設置1 周年という節目に、自分たちもシンポジウムを開催しようという話が持ち上がった。ただし、『アメニティー・ネットワーク・フォーラム』のような専門分野対象ではなく、一般市民対象のシンポジウムにしたいと考えた。それは地域の人たちに障がい者のことを知ってもらいたいと考えたからである。地域での暮らしを支えるためには、障がい者に関わっている人たちだけでは難しい。

しかし、一般の市民は、障がい者が地域で暮らすことが当たり前という意識は薄く、いまだに「障がい者=施設の暮らし」なのである。彼らに、障がい者が地域で暮らす意味と、それを阻害する暮らしにくさに気付いてもらったうえで、それを支援する協議会や相談支援事業所の存在を知る機会としてシンポジウムが役立てばと考えた。

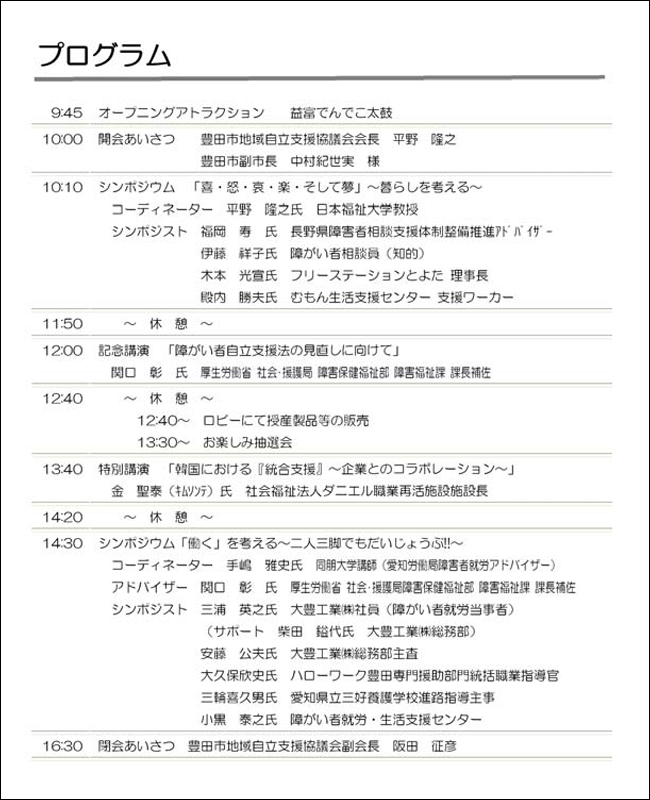

2.プログラムの組み立てと内容

正式に開催が決まり、シンポジウムのテーマ、時間、場所について、「課題検討部会」のメンバーで話し合いを重ねた。

シンポジウムの目的は、一般の人たちに障がいのある人とその生活を知ってもらい、地域自立支援協議会の関わりを理解してもらうこと。障がいを持っている人たちは、当たり前に自分達のまわりにいて、暮らし、働らき、自分達と何ら変わりなく過ごしている、ということを知ってもらいたい、それだけである。こうした当初からの想いをこめて、シンポジウムのテーマは、「みんなで考えよう!障がいのある人の暮らし」となった。

『喜・怒・哀・楽・そして夢』

シンポジウムは1 日を通して行うことにし、大きく二部構成で企画した。午前のテーマは、「『喜・怒・哀・楽・そして夢』~くらしを考える~」。四字熟語を用い、できるだけ専門的な言葉を入れないような分かりやすいテーマとした。障がいのある人もない人も夢があり、夢を実現するためにその人の喜怒哀楽がある。誰でも同じということと伝えたいと思った。そして、障がいがあるが故の生き難さや実現の難しさを明らかにして、夢の実現に向けて、周りの人がどのような関わりを持ち支援するとこができるのか、地域自立支援協議会の活用を含めて考えたいと考えた。

しかし、障がい者に関わったことのない人は、彼らがどのような生活を送っているのかを知らない。それゆえに、彼らが何を楽しみと感じ、何に苦しみを感じているのか、想像することができない。少しでもイメージしてもらえるためには、どのようなかたちで発信すればいいのか、みんなでアイデアを出し合った。そこで出された案は、誰が見ても分かりやすいように映像で伝えること。障がいを持っている人とそこに関わっている人に出演してもらい、メイキングビデオを作成することにした。当事者が発言することが、ダイレ クトに伝わる1 番いい方法だと決めた。そして障がい当事者だけでなく、障がいのない一般の方にも出演してもらうことで、それぞれの喜怒哀楽の違いから障がいのある人の思いを知るとともに、夢を持つという点ではなんら変わりはないということを知ってもらいたいと考えた。

ビデオは「担当者会議」のメンバーに協力してもらい、それぞれの事業所の利用者やスタッフ、一般の市民に、「喜・怒・哀・楽・そして夢」をインタビューした。障がい当事者の出演交渉をする際に、公の場には出したくないという家族の意見で出演を断られたり、どうしても言葉で表現できる人に限られてしまうなど、本当の意味で障がいのある人の思いを拾えたのかは自信がない。でも、ビデオ制作は自分たち自身が、障がいのある人の喜・怒・哀・楽を考えるきっかけにもなった。

シンポジストとして、アメニティー・ネットワーク・フォーラムでインパクトの強かった長野北信圏域の福岡寿さんをお招きした。地域生活支援の先進地での取り組みを紹介してもらい、新しい風を豊田市に送り込んでもらいたいと考えた。そして、当事者と支援者という両方の立場から、3 名のシンポジストを選出し、コーディネーターには協議会の会長である日本福祉大学の平野隆之教授に依頼した。

『二人三脚でも大丈夫』

厚生労働省の関口彰さんによる制度改正に関する講演を挟み、午後は、障がい者が「働く」ということをテーマにした。まずは韓国での先進的な取り組みについて紹介してもらい、その後に、2 つ目のシンポジウムを企画した。

シンポジウムのテーマは、「『働く』を考える~二人三脚でも大丈夫」。このテーマは、就労支援部会の設置について、立ち上げ準備会で協議しているなかから持ち上がった。豊田市は、市独自の「就労・生活支援センター」を設置し、就労支援に力点を置いてきた。しかし、それでも課題は山積している。就労に結びつくだけがゴールではなく、何よりも定着支援が重要であるということは、多くのワーカーが体験している。就労支援と生活支援は切り離すことはできず、日常生活上の支援と、職場でのトラブルといった社会生活上の支援の両方が必要だと、部会設置について話を進めているなかで、それをみんなで話し合ってみたいと考えてシンポジウムを企画した。実際に企業に就職した当事者を中心に、勤務先の企業、養護学校の進路担当者、ハローワーク、就労・生活支援センターといった関係機関に参加してもらい、障がい者の就労支援の現状とその難しさを語ってもらうことにした。

図10-1 当日のプログラム

3.シンポジウムを終えて

シンポジウムに向けての準備は、「担当者会議」のメンバー全員で取り組んだ。配布する冊子には、シンポジウムのレジュメとともに、市内の相談支援事業所の連絡先、ワーカーの顔写真を掲載した。これまで市内の相談支援事業所を一覧で配布できるような資料がなかったため、これをきっかけにPRしたいと思ったからである。各事業所の取り組みも紹介したいと考えて、それぞれの事業所のブースを設けて、昼の休憩時間には授産製品を販売した。さらに授産製品の詰め合わせが当たる抽選会も企画し、少しでも親しみを持って もらいたいと考えた。

当日の運営の役割は、「担当者会議」のメンバーだけでなく、メンバー以外のワーカーや行政の協力を得て分担した。私は司会を担当することになったが、所属する事業所を利用するダウン症の女性と一緒に行った。それは、主役は私たち支援者でなく、あくまで当事者の方達なので、何かの形で参加して欲しいと考えたからだ。何日も前から2人でタイミングを合わせる練習を行い、当日にそなえた。はじめは緊張している姿がみられたが、舞台に立った時、とても緊張した私の隣で堂々と司会をしてくださった。オープニングアト ラクションにも、市内の障がいを持つ方達のグループに、和太鼓の演奏してもらった。能楽堂という会場にも馴染み、活気あるオープニングになったと思う。

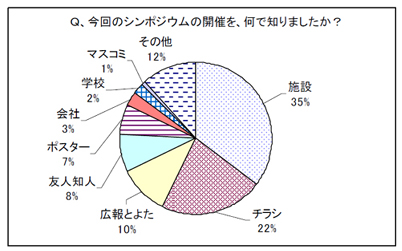

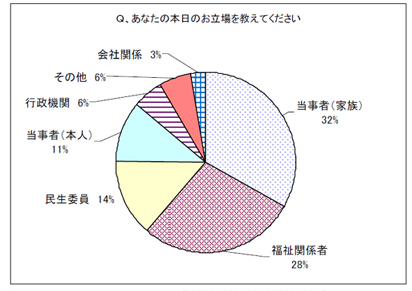

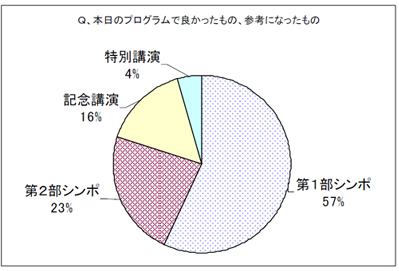

シンポジウムは、豊田市能楽堂という珍しい会場だったことも手伝って、さらに駅に直結していて交通の便もよく、最終400 名を超す来場者であった。お昼の休憩を挟んだため、午後には人の入りが少なかった点は残念であったが、来場者数という点では満足のいく結果が残せたと感じている。来場者については障がい者に関わったことのない人がどれだけいたのかは不明だが、アンケートの集計を見ると、ほとんどが関係者であった。目的にあげた一般市民へのPRには行き届かなかったが、このシンポジウムをきっかけに一つずつ積み上げていき、だれもが住みやすい地域作りができるのではないかと考えている。

このシンポジウムは、自分たち「担当者会議」のメンバーにとっても、大きな意味があった。今回のシンポジウムは、自立支援協議会が立ち上がり、啓発活動の一つとして一般市民に協議会の存在を知ってもらいたいという思いからはじまった。「担当者会議」のメンバーでシンポジウムを作り上げていくなかで、事業所が異なっても、相談支援の仲間として、同じ目標に向けて協議会を盛り上げていこうとする意識が芽生えたのではないかと感じている。

来年度以降は、今回の反省をもとに、規模を縮小して、中学校単位でできないかと考えている。小規模で行うことで、障がい者に関わったことのない人にも参加を呼びかけやすいのではないかと考えている。はじめは小さな輪からはじまり、それがいつしか大きな輪となり、目指すものとして形になれるよう、豊田市地域自立支援協議会として地域と地域で暮らす障がい者の架け橋になれればと考えている。

この点を踏まえ、来年度以降は、協議会メンバーが地域に出向き、それぞれの地区のなかで、地域に密着したミニシンポジウムを開催するなど、福祉関係者だけでなく地域自治区役員や学校の先生など、より多くの方に自立支援協議会や相談支援事業についてPRできるような工夫が必要だろうと考えている。

この点を踏まえ、来年度以降は、協議会メンバーが地域に出向き、それぞれの地区のなかで、地域に密着したミニシンポジウムを開催するなど、福祉関係者だけでなく地域自治区役員や学校の先生など、より多くの方に自立支援協議会や相談支援事業についてPRできるような工夫が必要だろうと考えている。 第2 部のシンポジウムも同様に好評であったが、テーマを「就労」にしていたため、参加者の関心という点では、第1 部に比べるとやや低くなったことは否めない。しかし、厚生労働省職員による制度説明や、韓国における工賃の向上に関する取り組みの紹介(ダニエル職業リハビリテーション施設長 金聖泰氏)といった、より専門的な内容を含まれていたため、「就労」に興味をもって参加した人たちには非常に好評であった。

第2 部のシンポジウムも同様に好評であったが、テーマを「就労」にしていたため、参加者の関心という点では、第1 部に比べるとやや低くなったことは否めない。しかし、厚生労働省職員による制度説明や、韓国における工賃の向上に関する取り組みの紹介(ダニエル職業リハビリテーション施設長 金聖泰氏)といった、より専門的な内容を含まれていたため、「就労」に興味をもって参加した人たちには非常に好評であった。