Ⅱ.相談支援事業からみた地域自立支援協議会

事例検討の目的と方法

豊田市地域自立支援協議会は、本書の発刊を契機に、相談支援事業の質的な向上を目指している。そのための取り組みの1 つとして、事例検討を行った。以下で紹介するレポートは、いずれも「担当者会議」のメンバーが、自分たちの支援を振り返って作成したものである。そのなかで、個別の支援プランやアセスメントを紹介するだけでなく、自立支援協議会の仕組みをどう活用したのか、あるいはなぜ活用できなかったのかについて検討している。さらに、その事例検討について別のワーカーが評価することも試みている。こうしたやり取りのなかで、相互に学びあい、新たな支援方策への気づきに結びつくのではないかと考えている。

本書でこの事例検討を紹介する意味は2 つある。1 つは、個別事例に即して地域自立支援協議会の果たしている役割について検証すること。そしてもう1 つは、これから育つ新たなワーカーに、自立支援協議会の可能性と課題を伝えることである。紹介する事例のすべてが、自立支援協議会とうまく連動できているわけではない。この1 年半の間、われわれは運用上の課題にぶつかりながらも、自立支援協議会の可能性を模索してきた。現在の到達点をありのままに伝えることで、これから自立支援協議会を担う新たな人材のテキストとして本書を活用できればと考えている。

日本福祉大学地域ケア研究推進センター主任研究員 佐藤 真澄

検討事例の概要 |

本書の前半部分で紹介してきたように、豊田市では支援費制度の導入以降、地域自立支援協議会を含むさまざまな支援システムを構築してきた。これらのシステムは、メゾレベルの課題解決を視野に入れて設計したものではあるが、最終的に個別事例の課題解決に結びつかなければ意味を持たない。つまり、個別の課題解決にどう貢献したかということ抜きには、支援システムは評価できない。

これから紹介する12 事例は、いずれも個別支援のプロセスの中で、支援システムの活用や新たな支援システム構築の必要を見出した事例である。すべての事例が課題解決に結びついているわけではない。だからこそ、これらの事例を通じて、支援システムの到達点を評価できるのではないかと考えている。

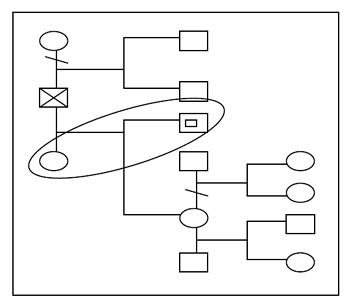

評価の視点としては、§2 で紹介した自立支援協議会の6 つの機能(【情報機能】【調整機能】【開発機能】【教育機能】【権利擁護機能】【評価機能】)を用いている。そのことで、豊田市地域自立支援協議会の特徴を見いだせるのではないかと考えている。

各事例に関するレポートを紹介する前に、まずは扱う事例の概要を紹介しておきたい。12 事例は6 つの機能に沿って分類している。複数の機能にまたがる事例も多いが、便宜上、いずれかの機能に分類している。また、「課題検討部会」メンバーが事例内容に応じて6つの機能に分類し、「担当者会議」メンバーが機能ごとに事例をコメントしている。

| 【情報機能】 | ① 困難事例や地域の現状・課題等の情報共有 | :事例1・2 |

| 【調整機能】 | ② 地域の関係機関によるネットワーク構築 | :事例3・4 |

| ③ 困難事例への対応のあり方に対する協議、調整 | :事例5・6 | |

| 【開発機能】 | ④ 地域の社会資源の開発、改善 | :事例7 |

| 【教育機能】 | ⑤ ワーカーの資質向上に活用 | :事例8~10 |

| 【権利擁護機能】 | ⑥ 権利擁護に関する支援を展開 | :事例11 |

| 【評価機能】 | ⑦ワーカーによる支援内容の評価 | :事例12 |

・ 事例1

養護学校に通う肢体・知的の重複障がいの男児。ワーカー間のケース移行に伴って、本人に合わせた福祉サービスの利用調整を行った事例。

・ 事例2

両親と3人で暮らしている精神障がいの女性。個別支援会議を開催することで、本人に合った形でサービス利用が促進された事例。

・ 事例3

医療的ケアを受けながら地域生活をしている肢体・呼吸器障がいの男性。病院からの紹介ケースで、本人の意向に沿ってサービスを調整している事例。

・ 事例4

一般就労している精神障がいの男性。多機関連携により就職し、定着支援を行うことによって就労を継続している事例。

・ 事例5

地域で一人暮らしをしている高齢の視覚障がいの男性。高齢者のネットワークや地域支援者との連携により地域生活を継続している事例。

・ 事例6

病院に長期入院していた精神障がいの男性。入院中から退院に向けて何度も個別支援会議を開催し、多機関連携によって家族全体を支援している事例。

・ 事例7

通園施設に通う知的障がいの男児。家族の事故により緊急にサービスを利用する必要が生じ、社会資源の利用調整を行った事例。

・ 事例8

母親と2人暮らしをしている精神障がいの女性。地域支援者との連携や経験豊富なワーカーの助言を得て支援を継続している事例。

・ 事例9

多問題家庭で生活する特別支援学級に通う知的障がいの女児。複数の障がい児を抱え、問題が多岐に渡るため、複数のワーカーが連携して支援をしている事例。

・ 事例 10

父親が単身赴任中で、養護学校に通う肢体・知的の重複障がいの男児。母親との関係が密接であるがゆえに社会性の獲得が難しい中で、他ワーカーからの助言を受けて支援を継続している事例。

・ 事例 11

障がいの母親と2人暮らしで一般就労している知的障がいの男性。消費者被害や公共料金滞納、身内の金銭搾取等から生活を立て直し、一般就労に結びつけた事例。

・ 事例12

母子家庭で、特別支援学級に通う知的障がいの男児。他分野の機関との連携強化とともに、他ワーカーによる支援プランの評価が行われた事例。

事例 1福祉サービスを利用したことがない障がい児の事例 |

○ 8歳 男児 体幹機能障がい・起立位保持困難・両上肢機能の障がい(身体障がい者手帳 1種1級) 自閉症(療育手帳A判定)

1.事例概要

【生育歴】

過去に3回ほど入院あり。

4歳で手引き歩行が可能になり、5歳で独歩が可能になった。

【生活歴】

弟が生まれてから、気分の波が激しくなり、家で泣き出すことが増えた。

【生活状況】

現在、児童精神科、整形外科、歯科、耳鼻科を定期的に受診していて、その他、理学・作業・言語訓練を受けている。

軽いぜんそくあり、ひどい時は服薬する。

【本人の状況】

体幹機能障がい、起立位保持困難、両上肢機能の障がい、自閉症。

身体的な領域では支援が必要。発語がないため、コミュニケーションは難しいが、簡単な内容ならこちらの言っていることは理解できている。両手のひらをパチパチさせたり、手で押しのけるような仕草で意思を伝える。スイッチや鍵盤を押すことが好きで、テレビのリモコン、電話のボタンやピアノの鍵盤を押す。音が出たり、FAX用紙が出てくる様子が好き。また、近くにいる女性の髪の毛を触ったり、近くにいる人の衣服のチャックを下ろすこだわりがある。他にも、紙などを持ってひらひらさせるこだわりもある。人や環境に慣れるのに数ヶ月程度の時間がかかる。ざわざわしたところや、関わりを求められることが苦手。股関節亜脱臼と骨変形があり、歩行は平らなところなら独歩できるが、段差等があるところでは声かけ、手引きをしている。両上肢は力が入りにくいため、重いものを持つことができないため、コップ等は持てるが、茶碗やお椀を持って食事をすることはできない。排尿感覚はなく、定時排尿をしている。

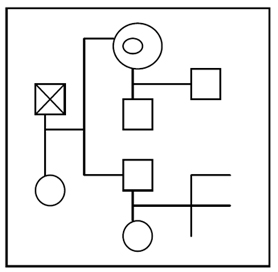

【家族状況】

父、母、祖父母(母方)、弟(2歳)の6人家族で、母は弟に付きっきりのため、主に祖母が本人の面倒を見ている。父は仕事が休みの時は協力してくれるが、平日は帰りが遅い為ほとんど関わりがない。

2.アセスメント要約

僕の弟はお母さんを独占するし、ちょっかいをかけてくるからちょっと嫌いだなあ。だから、学校が終わった後、家で過ごすだけの生活は嫌だなあ。友達のいる所に遊びに行ったり、お兄さんとおやつを買いに行ったりしてみたいなあ。

3.支援プラン

弟が生まれ母が弟に付きっきりになったためか、急に泣き出してしまうことが増えた。

また、弟が大きくなってきて、本人に話し掛けたり、ちょっかいをかけるなど、関わりを求めることも増えてきたが、そのたびに泣き出してしまう。

これらのことから、母からは家と学校以外の場所や機会を増やしたいとの要望があり、児童デイサービスと移動支援のサービスを利用することにした。

学校に慣れるまでに約半年かかっているため、今回のサービスを利用するにあたっても、細かく段階を設けていき、あせらずに対応していくことを母と確認する。

具体的には、

*児童デイサービス

1 母も一緒の部屋で過ごす(1時間程度の利用)

2 母は別室で待機してもらう(2時間程度の利用)

3 送迎は母にお願いする(規定の利用時間)

4 他の利用者と同様の利用をしてもらう

*移動支援

1 母に後ろからついてきてもらう(30 分程度の利用)

2 ヘルパーと相談員の2人で対応する(30 分程度の利用)

3 相談員は近くで待機する(30 分程度の利用)

4 本人(もしくは母)の希望の利用をしてもらう(1時間以上の利用)

と段階を設けた。

もし、本人の調子が悪くなった時は、無理せずに1つ(または2つ)段階を下げて様子を見ていく。すごく調子の悪い日は、サービスを利用せずに様子を見ていく。

児童デイサービス、移動支援とも、1年を目安に上記のプランを進めていく。

4.支援プラン実施後の効果

支援プラン実施後の現在の状況としては、

*児童デイサービス

最初に母が一緒に過ごし、安心できる場であると認識されたことと、他にも利用者がいることから、学校に近い環境のせいか、現在は母なしでも過ごすことができている、ただ送迎時に不安な表情を見せた為、もうしばらくは母に送迎をしてもらい様子を見ていく。静かな利用者と一緒の時は表情も良いのだが、元気な利用者と一緒の時は表情も険しくなったり泣くときもあったので、今後の対応に気をつけたい。

*移動支援

最初の利用の時は、母が一緒でも外に出たがらず、そのままキャンセルになってしまったが、その後は比較的スムーズに外に出るようになった。ただ、散歩の時間を延ばしたりヘルパーが変わった時に調子を崩し、学校を休んでしまうことになったため、しばらくは同じヘルパーで様子を見ていく。現在では、買い物に行けるようにまでなった。徐々に時間を延ばしていくとともに、他のヘルパーのサービスも受けられるようにしていきたい。

全体としては、面談を行った後、調子を崩し1週間程学校を休んでしまったため、あせらずにゆっくりとプランを進めていくことを母と確認したのだが、その後利用が始まってからは、スムーズに事が運んだために、私も母もその気になって段階の進みを早めてしまった。その結果、本人が再び調子を崩し、長期に渡って学校を休むことになってしまった。一見、表情等も良かったために、計画より早くしてしまったのだが、見た目ではわからない、心の中のストレスに気付けなかったのは反省である。現在では、慎重過ぎるくらいに 対応している。

弟との関係はあまりよくなく、顔を合わせただけで、泣き出すこともある。家で過ごす時間を少しでも減らす為にも、サービスを増やしていかなければいけないのだが、前記の通り時間がかかる。

ただ、母は2つのサービスが利用できるようになったことをとても喜んでおり、自立支援法の勉強会に参加したり、母親の集まりなどにも積極的に顔を出すようになった。

5.考察

今回のケースは、自立支援協議会メンバーからの紹介であったのだが、迅速かつ丁寧な引継ぎだったので、比較的スムーズにサービスまでこぎつけることができた。そういうことからも、自立支援協議会の設立には意味があると思う。

ただ、支援に行き詰まった時などに個別支援会議(ケース検討)を開けるようなシステムはできたのだが、緊急を要するケースが多々あるため、この程度でと思われるのではと思い、なかなか切り出せない。もう少し気楽に個別支援会議が開けるようになると良いと思う。

事例 2

|

○49 歳 女性 精神障がい(精神保健福祉手帳2級)

1.事例概要

【生育・生活歴】

昭和34 年、B 市にて3 人姉妹の次女として出生。現在49 歳。昔から無口で頑固な性格だった。中学校卒業後、紡績工場で2 年、時計工場に3 年、紡績工場に4 年勤務する。昭和58 年(24 歳)、結婚により退職。以後、主婦となる。B 市にて生活していたが、しばらくしてC 市に転居。現在に至る。

【本人の状況】

昭和59 年(25 歳)、長女を出産。この頃から家事・育児をしなくなる。ふらっと外へ出て行ったり、いたるところに電話をかけたりするようになる。

平成11 年(40 歳)、長女に包丁を向けることがあり、B 市にあるD 精神科クリニックを受診。「うつ病」と診断され通院・服薬を続けるも改善はしなかった。一日中横になってばかりで家事は家族が行い、Aさんの入浴も家族が介助していた。

平成13 年(42 歳)、入院してきちんと治療したいという家族の希望もあり、E 精神科病院に入院。入院時「統合失調症」と診断されるが、幻聴・妄想等陽性症状はなく、現実的な不安を独語している状態だった。3 ヶ月入院後、自宅療養となる。

平成15 年(44 歳)、E 精神科病院で通院治療を継続し、自宅で一人でも過ごせるようになっていたが、家出をしたり、包丁を持ち出したりするようになったため再度入院。入院時は家族への被害的な訴えが多くあったが陽性症状はなかった。平成17 年頃、体重の増加から糖尿病となりF 内科へ通院を開始。平成19 年(48 歳)、E 精神科病院を退院し、自宅療養となる。入院生活を送る中で、家出や包丁を持ち出す行為は寂しさからの反応だと分かる。根本的に知的障がいがあり、ストレス耐性の低さ、理解力の低さから起こるトラブルであったため、家族に理解を求めることで、Aさんの状態も落ち着いていった。

【家族状況】

夫(58 歳)、娘(24 歳)との3 人暮らし。家族関係は良好。

夫(58 歳)、娘(24 歳)との3 人暮らし。家族関係は良好。

夫はトラック運転手。6 時に出勤し、帰宅は21 時を過ぎる。夜勤をすることもある。娘は中学卒業後、B 市にある工場へ就職。朝7 時に出勤し、帰宅は21 時を過ぎる。息子(21 歳)がいるが結婚し別居している。

夫、娘は、Aさんの両親の世話もしている。

両親は2 人で暮らしているが、父は寝たきり(要介護5)、母は認知症。父・母ともホームヘルパーを利用している。

【生活状況】

日中は、家族が働きに出ているので一人で過ごしている。外出はほとんどせず、ラジオや音楽を聴いたり、テレビを見たり、寝たりしている。寂しさから家族や病院・施設などに頻繁に電話し、家族の会社にまで電話するため苦情がある。電話代も高額になっていた。

食事は家族が用意した物を食べ、掃除、洗濯も家族が行っている。入浴も、家族が介助していたが、毎日入浴できないため湿疹・水虫がある。体重が増え(100 キロ台)体力が伴わず、浴槽から出られないこともある。また、寝ている時に失禁することがあり、下着 を着替える際、下着をあげることができず、家族が介助している。

平成20 年2 月、Aさんの寂しさ軽減、家族の負担軽減目的に、短期入所事業を利用開始。23 日支給され、G短期入所事業所にて食事介助、入浴介助、服薬管理などを受ける。

【関わりの経緯】

・平成20 年4 月

G 短期入所事業所より「短期入所事業中の昼間の過ごし場所として、支援センターを紹介したところ利用したいと話している」と紹介を受けた。支援センターの地域活動支援センター事業を利用開始。毎日利用する訳ではなく、カラオケなど好きなプログラムがある時に参加。機械操作を覚えているにも関わらず「できない」と甘えてみたり、他利用者に物を取りに行ってもらったりという姿が見られた。近くにあるE 精神科病院のデイケアも利用できるようになっていたが、移動が億劫なことや、デイケア利用者との人間関係を気にして行きたがらなかった。

・平成20 年8 月

G 短期入所事業所より「家族が、『仕事を休みすぎて会社をくびになる。限界』と話している。いつもの6 日間から、家族が送り迎えできる土曜日から次の土曜日までの8 日間で2回利用することになった」と情報提供を受ける。G 短期入所事業所には、2 床しかなく、他に利用希望者もいるため23 日利用してもらうことは難しい。また、自宅からG 短期入所事業所に頻繁に電話があり「『寂しい』『ショートステイに行きたい』と訴えあるが、いざ利用しても、小遣いがなくなったり、失禁があったり、仲の良い友人がいないと『帰りたい』と不穏になるため、本人が耐えられない」とのこと。ワーカーより「在宅生活の本人・家族の負担を軽減できるよう調整する必要があるのではないか、必要であればホームヘルパー利用など支援できる」と伝え、夫が来所した際に、G 短期入所事業所より、この旨を伝えてもらうこととなる。

・8 月下旬

市役所より「身体介護10 時間の申請がでている。短期入所事業が23 日出ているのに何故か分からない。9 月から利用したいとのことで、調整をしてほしい」と連絡がある。すぐに、ワーカーから夫に連絡。「ヘルパーについて聞き、市役所に申請に行った。詳しく分からないから…」と。ヘルパーを利用するための流れを説明すると、9 月上旬は短期入所事業を利用する予定になっているとのこと。短期入所事業利用中に家族を含め面接をする ことになる。

2.アセスメント要約

(短期入所事業は)友達ができたから楽しいよ。H ちゃん。優しくていろいろくれるんだわ。だからもっと居てもいいよ。H ちゃんがいないと嫌だけどね。家はね、寂しい。大きい声だしちゃう時があるんだわ。ヘルパーさん来て欲しい。

3.支援プラン

面接時、Aさんから具体的な希望はなかったが、面接日までの間に頻繁にワーカーへ電話があり「寂しい」という訴えだけではなく「卵焼き作ったよ」「洗濯物を干したよ」「(糖尿病のため)廊下を3 往復したよ」「甘いパンはやめたよ」などの話があった。また、G短期入所事業所からも「入浴時スタッフは、手の届かない部分を介助するだけで、ほとんどAさんが洗っている」と情報を得る。寂しさから甘えはあるが、本来できる部分やAさんが意識して頑張っている部分が多くあった。

家族からは、「仕事から帰ってから食事の準備、洗濯をしている。寝る時間もほとんどなくて、体が休まらない。ヘルパーには、食事を食べながらボロボロこぼしてしまうから、介助しながら話し相手になってほしい。入浴も毎日入れるようにしたいけど、できていない。洗えないから全て介助している。入浴介助をしてもらえると助かる。F 内科で運動するように勧められているから、少しでも動けるといいと思う。月曜日と金曜日は何とかできるから、火曜日から木曜日の間で、お昼の時間帯に入ってほしい」と希望がある。食事作りも負担のようなので、ヘルパーに依頼できると説明すると「材料を買ってくるとなると困るけど、ある物で作ってもらえないか」とのこと。また、短期入所事業について「本当は23 日使えるといいけど、途中で洗濯物を取りに来て欲しいと言われているし、でも仕事の途中で抜けられない…」と話される。話し合いの結果、以下を確認する。

①短期入所事業を利用する様子などを見ていると、本人はできる部分や意識して頑張っている部分が多い。ヘルパーに全てやってもらうと、せっかくの良い部分がなくなってしまう。これまで通りできる部分は自分でやるようにする。

②短期入所事業は、現在の事業所では23 日利用することは難しい。他事業所を新たに探す希望はなく、在宅での生活を整えていく方向。障がい程度区分が区分3 で、支給時間に余裕があるため、利用を想定して申請時間を算出する。

<新たな申請内容>

・身体介護15 時間(3 日×1 時間×5 週。入浴介助、見守り等)

・家事援助7.5 時間(3 日×0.5 時間×5 週。食事準備等)

・短期入所事業20 日(今後23 日利用する見込みがないため)

③9 月上旬に、市役所で行われる「サービス検討会議」へ必要書類をワーカーで用意し提出する。それと並行して、ヘルパーに入ってもらえるサービス事業所を探す。どのようにヘルパーに入ってもらうかは、事業所との調整となる。

→Aさんが慣れるまでは週1日から。自宅近くのI ヘルパーステーションの利用を希望。

④短期入所事業がより使い易くなるよう(洗濯物など)、G短期入所事業所と調整をする。

4.支援プラン実施後の効果

サービス検討会議にて、新たな申請内容は必要性を認められ、支給となった。また、Iヘルパーステーションから、ヘルパー派遣も可能となり、まずは、短期入所事業利用の無い週の火曜日11:30~13:00 まで、入浴介助、食事作り、食事介助(話し相手)を行うことになった。利用する中で、以下の効果が見られた。

| ・ | I ヘルパーステーションは、高齢者を中心に実施しており、障がい者へのヘルパー派遣経験が少なかった。「できる部分は自分でやるようにする」について説明していたが「できる」「できない」の確認をすることなく、至れり尽くせりの介助だった。そのため、Aさんからワーカーに「料理の時フライパンで炒めるのを混ぜたいんだわ。座ってるだけじゃ嫌。手や足を動かしたりしたいんだわ。お風呂も自分でできるもんね」と、はっきり希望が出てきた。 |

| ・ | G 短期入所事業所に、どのように入浴介助等しているか、ヘルパーに見てもらいたいため、自宅訪問に同行してほしいと依頼。訪問時にAさんの意向と「できる」を尊重した入浴介助を実際にしてもらう。短期入所事業利用中のエピソード(料理活動で調理を行った等)も話をしてもらうことで、食事メニューもAさんの好みを聞くなど、ヘルパーの関わりに変化が現れた。 |

| ・ | G 短期入所事業所スタッフに、自宅で洗濯をしていることを伝えたことで、短期入所事業利用中に、スタッフと一緒に洗濯をしてもらうことになった。そのため、夫は洗濯物を取りに仕事を抜け出さなくても良くなった。 |

| ・ | G 短期入所事業所やワーカーへの頻繁な電話は減らなかったが、「寂しい」訴えから「ヘルパーさんに教えてもらったお好み焼きを作ったよ」「散歩に行ったよ」という報告が増えた。また「ヘルパーさんの日を増やしたい。木曜日に来て欲しい」と希望が出てきた。 |

5.考察

これまでの障がい福祉サービス支給のシステムでは、すでに短期入所事業を23 日利用しているため、身体介護10 時間が支給されない、または、支給されたとしても利用しにくい状態であったかもしれない。新たなシステムが始まり、第1に、申請があった時点で迅速に市からワーカーに調整依頼があった。第2 に、障がい福祉サービスの手続きは複雑であるが、ワーカーが申請手続き、事業所探し等一緒に行うことで、スムーズに利用につながった。第3 に、G短期入所事業所スタッフが自宅まで訪問に来てくれるなど、横のつながりを持つことができた。以上の点が、現状の支援を作る上で大きなポイントとなったと考える。

A さんは、寂しさ、体力不足、糖尿病など、家族への「依存」というよりも「甘え」が多くあったが、短期入所事業、ホームヘルパーを利用し「自分でやれる」という感覚や「楽しい」という感覚を持つことで、行動が積極的になり、意思を具体的に表出するようになった。ヘルパー利用後に、関係機関(A さん・夫・娘・G 短期入所事業所スタッフ、I ヘルパーステーションヘルパー、E 精神科病院デイケアスタッフ、ワーカー)が集まり、個別支援会議を実施したが「家にいると寂しくて電話してしまう。やめられない。食べて、寝ての生活になる。ヘルパーは木曜日にも来て欲しい。料理を一緒にやりたい。ショートステイはH ちゃんがいる時は2 週間ぐらい使いたい。居ない時は4~5 日がいい。ショートステイの日を夫が決めちゃうから、私にも相談してほしい。デイケアはカラオケを使いたいけど、行くまでに転んじゃうから迎えに来て欲しい。自分で色々な所に出かけたい。バスにも乗れるよ。内職もやりたい」と話している。

個別支援会議を実施することで、関係機関での情報交換や調整がされ、ヘルパーは火曜日と木曜日に増やすことができた。Aさんは、自宅から通う場所を探したいと希望しているが、生活状況や行動範囲が急に変化していることから、時間をかけて探していく予定をしている。たとえ、短期入所事業を23 日利用できたとしても、Aさんの寂しさはゼロにはならない。逆にヘルパーを増やしていったとしても、家族の負担はゼロにはならない。両者の負担を軽減し在宅生活を安定させられるよう、今後も継続して支援・調整を行っていく予定である。

|

「自立支援協議会の運営マニュアル」(2008 年 財団法人日本障害者リハビリテーション協会)において、情報機能とは「困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信」であると書かれている。自立支援協議会における情報機能とは、協議会の構成員が同じように課題を含めた地域の情報を共有することであろう。豊田市の場合には、協議の場において情報を共有することに加え、ワーカー間で情報を共有することも含んでいる。協議の場の如何に関わらず、システムを含めたさまざまな課題を顕在化させるための用語として情報機能を使っている。 |

事例 3医療的ケアが必要な方の退院から在宅生活を支える支援 |

○60 歳 男性 体幹機能障がい・呼吸器機能障がい(身体障がい者手帳1級)

1.事例概要

【プロフィール】

障 害 診 断 名:進行性の筋疾患

身体障がい者手帳:1種1級

体幹機能障がい・起立位保持困難・呼吸器機能障がい

家 族 妻のみ 子供なし。親戚が遠方に居るが介護は期待できず。

【入院までの生活】

本人の父親が、ショッピングセンター内のフードコートでの調理の仕事をする会社を経営されていたとのことで、高校卒業後に本人も父親の会社で調理師として県内数箇所の転勤を繰り返しながら生活をしていた。その後独立し〇〇市駅前で飲食店を開業、妻と二人で経営をしていた。

50 歳代になって転倒をする事が少しずつ増え、〇×病院にて進行性の筋疾患と診断される。当初は妻と何とか喫茶店をやりくりしていたが、徐々に仕事に支障が出てきたため自宅にて療養することが多くなり廃業される。

本人は〇×病院に調子が悪くなると入院したり自宅に戻ったりを繰り返して生活を送る。

店を廃業後は妻が〇〇スーパー内の飲食店にて調理の仕事をパートで行いながら生計を立てていた。

【入院後の生活状況】

妻は市内のマンションにて生活している。妻は朝早い時間から仕事に出かけ、仕事が終わる夕方になると、〇×病院の病室に行き本人と一緒に過ごし、病院の消灯後に帰宅することを日課としている。

生計を維持する為の仕事と介護の毎日を過ごされていて、気力はあるが、疲れも出てきているように思われた。

【本人の状況】

平成〇年3月、自宅前で転倒、頭部外傷で一時心肺停止状態になる。〇×病院に運ばれICU に2 週間入る。その後回復して6 月頃からベッドから起き上がれるようになり、現在では車椅子に乗って短距離なら自力走行できるようになる。

胃ろう造設してあり、相談時には食事は朝夕2 回の流動食、栄養剤を注入。気管切開し昼起きているときは自力で呼吸、横になるときは酸素吸入、夜は人工呼吸器を使用する。

【相談経路・内容】

〇×病院が急性期の病院であり、現在の本人の状況、リハビリの様子から医師が退院可能であると判断する。病院の退院コーディネーターを通じて以前のように自宅での生活を送ることができる体制作りをして欲しいとの内容で公的機関を通し支援センターへの紹介となる。

2.アセスメント要約

私は、転倒により頭部外傷で入院中です。生きていく為には酸素の吸入と夜間は人工呼吸器が必要です。進行性の筋疾患があり、生活するには介助が必要ですが、以前のように住み慣れたマンションに戻り、妻と二人で生活を送りたいです。

3.支援プラン

本人、妻への支援を考えるにあたり、まず妻の仕事の状況へどのように対応していくのかを検討する必要があった。

これまで病院の中で誰かの目がある状態で生活してきて、本人が安全に一人で過ごす事ができる時間がどのくらいあるのか、必要な支援の量をどのラインまで想定するのかを検討し、過度のサービスにより本人の住み慣れた家で妻と暮らしたいというニーズと相反するものとなってしまう事は防ぎたいと考えた。

生活環境を整えること、スムーズに自宅での生活に戻ることができることを目標とする。

① 早朝からパートに出かけてしまう主介護者である妻の状況を考え、必要なサービスの検討。

② 本人が介助者なしで過ごすことが出来る時間がどのくらいあるのかの把握。

③ 必要とする医療器具、生活上の日常生活用具等の把握

④ 本人を中心とした医療・福祉の連携

⑤ 日中の活動場所の検討

実際に生活を始め、すぐにヘルパーを導入するのではなく、生活状況が安定するまでの一定期間、必要な支援量の把握をする為、相談員が生活支援として実際に家庭に伺い、妻が一番心配されている一人で過ごす時間の見守り、無事であることの連絡、必要なサービスの提供という形式で入ることとする。あくまで必要最低限の時間で、二人が生活することを大事にしながら支援を行う。

同時に本人がもともと飲食店を経営するなど社交性に富んだ方であり、日中通う場所も希望された為、生活介護事業所も紹介し、そちらは問題なく通い始めることもできた。

⑥ 主介護者である妻の介護負担軽減

本人は実際に入院前の自宅に戻られ、妻の介助を受けながらの生活を送るようになり、相談員側が想像していたよりも自分一人で過ごす事ができたため徐々に訪問しての様子伺いの回数を減らしていくことになるが、一方で新たな課題が見えてくることになる。

日中はそれほどの介助量もなく過ごすことができるまでになったが、人工呼吸器をつけて睡眠中の痰の吸引の回数が入院中より多いという状況が出てくる。もともと冬場はこれまでも調子が悪くなりがちであったということもあり、多いときは1時間に一度の吸引の必要があり、妻が夜間その対応に当たる必要が出てきてしまった。

退院当初は、妻も気を張っていたこともあり頑張って介護にあたっていたが、徐々に心労も多くなり、結果として仕事を退職するということになった。

日中、妻は休憩をとることができる状況にはなったが、夜間の介護は減ることなく、心労も増えていく状況となった。

以前より訪問看護を2週間に一度導入していたこともあり、そちらにも相談、短期での入院で妻の介護負担の軽減を行うこととなる。今後できれば月に一度1週間程度の入院ができればと考えている。

当初、本人に必要な支援量を検討し、ヘルパーの導入を考えてスタートしたが、妻の状況の変化によって、一時中断し日中の介護は当面必要とされなくなる。その後妻の介護負担軽減の為に再度検討する必要性を感じている。

4.支援プラン実施後の効果

退院が出来る状況となり、病院側の退院支援と地域での環境調整という役割分担の中で支援がスタートした。妻の介護負担の軽減の為に、短期での入院を行いながらではあるが、自宅での生活をスターとすることが出来た。今後、家庭の収入の面、自宅のハード面での問題、妻の介護負担の軽減等その都度対応していく必要があると思われる。

自立支援協議会との関係で言えば、相談員として経験の少ない自分が、今回のケースも現在不足しがちである社会資源の情報を知ることができる場所として、またアドバイスを頂いたりする中で支援を行うことができた。

5.考察

本人の状態が入院時に比べても夜間以外の部分では、劇的に好転し、転倒等の不安も思っていたより少ない。デイサービスにも通いながら在宅での生活を送ることができるのは、本人の以前の生活への思いと元々の本人と妻に入院前まで二人で生活してきた歴史、力があったからと考える。

現在は、地域での生活を再スタートが出来た段階。地域で生活する中で対応すべき課題はまだまだ出てくるはずである。話をする中で今後公営住宅への転居、仕事の再開等を夫妻で検討されているとのことである。二人が自分達で生活を創る為に必要な社会資源を使う力を持っていただく事を大事に、支援体制の構築と維持を続けて行きたいと考える。

また医療的ケアが必要である方へのサービスについても社会資源の不足が現実にあり、それについて医療分野の方とも連携をとりながら検討していく場所としても自立支援協議会が機能していくようにしたいと考える。

事例 4働きたいという思いを支える支援 |

○37歳 男性 精神障がい(精神保健福祉手帳2級)

1.事例概要

【生育歴】

昭和46 年市内で出生。市内の普通高校を卒業後、電子工学の専門学校に2年間通う。

【本人の状況、生活状況】

・専門学校卒業後、製造業の会社に数年間勤め、ラインで自動車部品の検査をしていた。

会社勤めのころは部署替えが多く、対人関係を結ぶのが苦手で本人には負担が多かった。

・退職の前後に、統合失調症を発病。

・退職後に幻聴、幻覚が現れ精神科の病院に1 年ほど入院。その後同病院に通院していたが、症状が回復したと自己判断で服薬を中止。その後、症状が悪化し再度、精神科の病院に3ケ月入院。退院後に病院の紹介で施設に通い始める。

・施設では、ミシンを使った小物づくり、点字うちのプレスなど手先を使った作業を中心に行い、毎日朝10 時から15 時まで休まず通っていた。

・おとなしい性格で、言葉数も少なく、自分から積極的に人と関わることなく、声も小さいが、意思疎通に問題はなく、必要なことは聞くことができる。作業の理解力、正確さスピードは施設では問題ない。

・普通自動車免許を所持しており、車通勤も可能で施設にも車で通勤できる。30 分から40 分なら運転可能。

・現在は定期的に通院し、朝、昼、晩、寝る前の服薬忘れもない。

・薬を飲んでいるせいか、のどが渇くため水分を多く取るので、1時間に1回ほどの頻度でトイレに行くことがある。

・生活のリズムは、施設に毎日通っており、夜は8時ごろ寝て、朝は5時頃起床。休日も変わらない生活リズムで過ごしている。

・家族状況は、父(会社員)、母、本人、弟(会社員)の4人家族

・経済状況は、父親の収入があり、暮らしには困っていない。

2.アセスメント要約

26 歳ごろ統合失調症を発病し、入院、通院を繰り返した後、現在は、施設にも毎日通え、服薬管理もでき、生活リズムも整っている方で、一般企業に就労することで社会復帰をしたいという希望があったケース。

3.支援プラン

【本人と施設職員との面談を実施】

施設に通い始めて3 年ほどになり、施設での作業も問題なくこなし、集中力もあり、週5 日間、遅刻も欠席もなく通え、体調面も落ち着いてきたという状況になり、施設職員からの就労支援の連携依頼があった。

まず、最初に、状況把握を行うため、施設職員にも同行してもらい、就労・生活支援センターで本人の話をお聞きした。

平成16 年に一度、当支援センターに相談にみえており、その当時は、施設に週2日通い始めたばかりで、とにかく早く、一般企業で就労したいと望まれていたが、施設での生活にも慣れておらず、週2日だけの利用で毎日通えるだけの気力、体力も十分でなかったことから、いったん施設で訓練をし、もう一度検討するという記録が残っていた方だったので、数年前との状態の変化、現在の施設での様子、行っている作業や最近の体調について、希望の職種、希望の勤務時間などを聞き取り、状況把握に努めた。

【本人、家族との面談を実施】

一度の面談だけでは把握し切れない部分もあったため、家族(母親)にも同席してもらい、状況の聞き取りを行った。

家族としては、今まで無理をして体調を崩し調子が悪くなっているので、心配されており、今のまま施設に通うだけでも良いという思いを持っていたが、本人は企業へ就労したいという意思が固かったため、本人の意思を尊重し、無理なく働ける環境で短時間の就労を目指すこととで家族にも合意を得た。

面接だけでは、判断できない部分は、正確な状況を把握するために、ワーカーが直接、施設に訪問し、作業の様子、利用者の様子を見させてもらい、話を伺った。

施設での様子や面接を通じて、本人は、非常におとなしい性格で、声も小さく、コミュニケーションの部分で一般企業で就労するのには、課題が残ると感じたが、本人の就労したいという希望と、これまでの施設での状況、仕事ぶり、遅刻や欠席がないこと、薬の飲み忘れもなく、ドクターの短時間の就労なら可能という診断もあり、まずは、本人の働ける能力を見るために、本人の希望に合った職能評価を行える会社を探すことにした。

【就労面談と職場開拓を実施】

職場開拓を行うために、当支援センターの就労支援員に本人の状況を説明し、就労面談を行った。

本人の希望や障がい特性を考慮し、支援センターの職員で検討した結果、I 社の名前が挙がった。

I 社は、以前当支援センターから支援させていただいた方も就労しており、障がい者に対する会社の受け入れ状況が非常によく、利用者が働きやすい環境を作っていただける会社であったため、会社に本人の状況を説明させてもらい、実際に就労できるのか判断するための職能評価も含めた実習を会社にお願いし、4日間の実習に挑んだ。

【職場実習】

施設職員、支援ワーカー、就労支援員、ジョブコーチで職場訪問し、会社にも本人の特性を説明した。会社との話し合いの結果、本人の実習は9 時から12 時の3 時間で週4 日間という日程を組んだ。後日、本人にも会社見学をしてもらい、実習を行うことに同意が得られたため、職能評価実習を行うことにした。

実習期間中は、一般企業での就労に10 年以上ブランクがあったためか、本人は緊張し、仕事の指示を仰ぐ、さまざまな報告をする、わからないことを聞くなどについて、施設ではできていたコミュニケーションの部分が、はじめからスムーズにはできないことが多くあった。

実習には、ジョブコーチが支援に入り、仕事の手順はもちろんのこと、本人の障がい特性などを周りの従業員の方たちに説明し、本人が不安に思わないように、心の支えになる支援を重点的に行うように心がけた。

実習中は、終始緊張されていたが、仕事をする能力はある方なので作業自体は、問題なく行うことができ、会社の方たちからは高評価をいただけた。

【雇用契約と定着支援】

以上の支援経過を経て、本人自身もI 社の仕事が気に入り、I 社も本人の採用を快く引き受けてくださった。採用は決まったが、コミュニケーションの部分で本人は不安 を持っており、採用後も定期的な支援が必要であった。

採用が決まってからも、本人の不安を取り除くために、ジョブコーチが、採用直後の週は毎日、次週からは週に2回、そして1ケ月後には週1回、2ケ月後には月2回と様子を見に行った。また、本人が就労先で感じる不安を取り除くため、施設職員には、本人の気持ちを聞きとる面談を、週1 回継続して行ってもらうようにし、不安や疑問などを感じたら、そのつど話せる環境を作り、状態を把握するようにした。

4.支援プラン実施後の効果

ワーカーによる面談や施設への訪問を通し、本人の気持ちや体調などについて、施設職 員にも状況を聞き取り、本人の特性をしっかりと把握したことにより、人とのコミュニケーション、対人関係の持ち方について重点的に支援することが必要だと判断することができた。

本人が就労先で感じる不安を取り除くため、不安や疑問などを感じたらそのつど話せる環境を作り、状態を把握することで、就労5ケ月目になった今でも、問題なく働き続けている。

また、施設職員とは、何かあったらいつでも連絡をとり、本人の様子を互いが共通認識しておけるようにし、本人が働きやすい環境を作ることができている。

連携ができているので、利用者自身も何かあれば、いつでもどちらの機関にも相談できるという安心感を持ってもらえたと思う。会社の現場の方たちにも、本人の障がい特性をしっかり伝えることで、本人のことを理解してもらえているので、声かけなど配慮してもらえており、継続して就労できていると思われる。

一般企業へ就労するには、関係機関が連携し、その課題を解決するために役割を分担し支援を行うことが大切である。豊田市の地域自立支援協議会には、個別支援会議という会議があるが、現在は、生活面の検討をする場合に会議が開催されるのが主である。就労支援のケースについても関係機関がすぐに集まり、個別支援会議で検討できるように事例を出していけるとよい。事例として積み重ねていけば、今後の豊田市の就労支援施策につなげていけるのではないかと思う。

5.考察

今回の事例は、ハローワークとも連携し、国の制度である精神障がい者のステップアップ雇用制度も利用できたということもあり、午前9時から12 時という3時間の短時間労働で、週4日間という時間で就労支援を進めることができた。また、職場の雰囲気や仕事内容も本人が希望されている職種だったため、就労に結びつけることができたと思われる。

国の制度などを上手に活用することも大切であるし、本人の特性、状態をしっかりと把握し、何か不安があったら、それを取り除けるように、周りの支援者がすぐに察知し、安心して働ける環境を作ること、企業に勤める時に、安心感を持てる支援が必要であると感じた。また、本人の働きたいという思いも就労には重要な要素であるので、その思いを支えられるような周りのサポートも必要であると感じた。

今回の事例にも言えるが、障がいのある方たちは仕事面へのサポートはもちろんのこと、体調面や対人面、精神面のサポートも必要である。理解力もあり、働ける能力がある方たちでも、周りとの対人関係などがうまく行かず不安に思い、一歩が踏み出せない方たちが多い。今回は、周りの支援者のバックアップがあれば、本人が安心し、働き続けられるということ、普段接する会社の従業員の方たちにも本人の特性や接し方、関わり方などを理解してもらうことで、本人が働きやすい環境は作れる、ということを実感することができた。働きたいという思いを実現するために、今後も一人ひとりの思いに寄り添えるような支援をしていきたいと思う。

事例 5独居高齢視覚障がい者の事例 |

○71 歳 男性 視覚障がい(身体障がい者手帳1種1級)

1.事例概要

【生育歴】

他市で両親と兄の4人で暮らし。8歳のときに家族全員で豊田市へ引越してきた。

【生活歴】

結婚、一男一女が生まれるが、離婚する。両親、本人、子供二人の五人でしばらく生活をする。68 歳まで豊田市内の会社で(3箇所)勤務をする。当時はゴルフ、カラオケを楽しんでいた。65 歳になった時、民生委員にすすめられ一人暮らし高齢者登録申請をする。

この頃より鬱症状が出始め病院受診をすすめられる。

【生活状況】

食事は配食サービスの弁当を食べているが、ヘルパーが週1 回購入してきた物を適当に取り出して食べたり自分で炊飯をすることもある。ラジオ、テレビ(殆んど見えない)で時刻を確認しているが、不規則な食事時間。居室内は食べ残しの物や衣類、郵便物、小銭などが散乱している。和室には排泄に失敗したままの状態で汚物を片付けられず、そのままにされていたこともある。預金通帳や保検証はカバンに入れているが管理しているとは言いがたい。カードは紛失しており従兄弟に協力してもらい停止した。息子のものと思われる借金の明細書が送られてきた(100 万円)。入浴は好きな時にしている。衣類は手探りで準備しているが衣類を置いた場所がわからず裸の状態で服を探す。自宅周辺は草が伸び放題、環境美化の日に地域の人に草刈をしてもらう程度。居室にアリなどの虫がおり、皮膚に多数の刺されたあとがある。

【本人の状況】

30 代で事故のため右眼球摘出し義眼、左眼緑内障で明暗もわかりにくい。天気の良い日は窓の方がうっすらと感じる程度。視力障がいのため周囲の物の位置状況の指示と介助が必要で一人での外出をすることはなかった。聴力はやや聞き返しがある。筋力の低下のためか長時間の歩行は困難。排泄は自力でトイレに行くことはできるが、着衣に尿、便が付いたままになることがある。

【家族状況】

25 年ぐらい前に妻と離婚をする。実子は双子の長男と長女がいる。長男はA市に在住し派遣社員として働いている。携帯の番号に電話しても通話ができないため本人への連絡は取れない状態である。長女は九州地方に嫁いでいるはずだが連絡先は不明。実兄は近県B市に在住であるが高齢で交流は少ない。離婚した妻の叔母が緊急連絡先となっている。

しかし叔母から民生委員に「関わりたくない」と連絡がはいる。一人暮らし高齢者、緊急連絡先がなくなる。従兄弟のうち市内在住の方と唯一交流があった。

2.アセスメント要約

自宅で様々なサービスを受け安心して生活をしていきたい。視覚障がいであり年々体力が衰えてきた。長男は私の預貯金を勝手に使い借金の請求書が郵送されてきている。一人で生活していくうえで不安が一杯である。

3.支援プラン

| 平成16 年 1 月 | 自宅の浴槽で湯加減をみようとして滑ってⅡ度の熱傷。S病院10 日入院。退院後配食サービス利用開始。 |

| 平成16 年12 月 | 配食サービスを中止。 |

| 平成17 年 1 月 | 室内の汚れがひどくヘルプサービスを拒否。言葉数が少ない。 |

| 平成17 年 4 月 | 庭先の草が生い茂っている。庭先に誘い出すと出てくる。 |

| 平成17 年 6 月 | 衣服、室内の汚れが目立つ。ヘルプサービス拒否 |

| 平成18 年 3 月 | 本人より配食サービス再開の依頼あり。病院受診は1年程しておらず視力低下の自覚を感じる。鬱気味。さらに浴室に手すりをつけたいと電話あり介護保険での説明をするが本人がつけると話される。 なんとか視力があるため買い物にはいっている。 |

| 平成19 年 6 月 | 右視力低下。受診をすすめる。息子が月2回買い物をしてくれる。 配食サービスで食事には困っていない。 民生委員が月2回様子見に訪問している。 |

| 平成20 年 2 月 | 部屋の汚れと衣類の汚れがひどく民生委員と支援センターで同行訪問ヘルパー利用と病院受診を勧める。明暗が分かる程度の視力になる。 |

| 平成20 年 5 月 | シルバー人材センターの担当者と支援センターで訪問した際、玄関先に郵便物がたまっていた。医療受給者証、固定資産税の書類、金融機関からの通知、いくつかの重要書類有り。確認してくれる人が必要と感じた。火、木、土に通所介護利用、週3回訪問介護ヘルパー利用始める。 |

| 平成20 年 6 月 | 生活支援か自立支援事業の説明訪問。 |

| 平成20 年 7 月 | 財布、保険証が見当たらず従兄弟に事情説明をしてもらいA病院受診、手術を勧められる。従兄弟はこれ以上関わりたくないと電話があり。 高齢福祉課に電話報告する。 |

| 平成20 年 8 月 | 本人、弁護士、支援センター担当者、ガイドヘルパー同席し、以下の4点について解決にむけての話し合いを行った。 ① 金融機関100万の借金明細の件 ② キャシュカード紛失の件 ③ 従兄弟が支援から手を引くと言っている件 ④ 「手術はしない」と本人が言っている件 |

|

支援会議の開催 本人は支援してくれる人の意見を聞き安心安全な生活を送りたいと同席を望まず 急激な視力低下で移動行動に恐怖感を抱いており安全な移動支援を確保することが必要と全員が共通認識、まず、公的資源の利用に必要な手続きを最優先する。 |

平成20 年 9 月 病院受診後、介護保険・障がい者手帳再認定の申請を行い、要介護2、身体1級となる。

4.支援プラン実施後の効果

視力低下と共に生活環境は悪化していった、本人は住みなれた自宅で安心した生活を送りたかった。ある程度視力があった頃は、自分でするといった意識が強く外からの支援を受け入れることはなかった。

主治医(A病院眼科)、包括支援センター、担当ケアマネージャー、ヘルパーステーション、デイサービス、生活支援員、ガイドヘルパー、シルバー人材センター、配食サービス、ふれあい収集(ゴミ)、民生委員、区長、組長等の人達が連携することにより、鬱状態で無気力だった本人は、色々なサービスを利用することによって、少しづつ生活意欲に変化が出てきた。翌日の行動予定に合わせて衣服の準備も可能になった、視力低下と共に極端に外出をしなくなっていたが、ガイドヘルパーと外出することにより裏山の梢で小鳥が啼く声を聞き小鳥の名前を言うようになった。また、顔面に当たる風で情景をヘルパーに尋ねることもある。金銭管理は弁護士により法的手続きが取られたことで一段落。眼科の手術については、本人に話し合いを勧める課題が残っている。

5.考察

自立支援協議会にケアマネージャーの参画が出来ていれば、このケースにおいて介護保険認定者へ適切な支援計画することが可能であったと思われる。

このケースにおいて、包括支援センター支援者の担当ケアマネージャーが地域近隣の支援者、生活支援員、ガイドヘルパー、シルバー人材センター、配食サービス、ふれあい収集(ゴミ)、民生委員、区長、組長、隣組等の人達が連携することにより、各方面の関係者のサービス支援が随時実施されたことにより生活環境は整備され、衣、食、住について本人の意に沿う支援ができた。

中途視覚障がい者への支援は一般ホームヘルパーでの移動支援が十分でなく困難を極める、室内でも自身がどちらに向いているのかわからず両手を前につきだし左右の足をずらして移動をする状態に対処するにはヘルパーが手を差し伸べて援助をすることが一番簡単である。しかし、これを繰り返していては視覚障がい者には良い支援とならないことを支援者に伝える。はじめは支援者は疲れるが前後左右に移動しながら、声がけをして確実に到達するように支援をお願いする。

独居の高齢者で視覚障がい者が地域で暮していく為には、今回のように各方面の協力が必要であることが理解できる。

事例 6長期入院から地域生活 |

○53歳 男性 精神障がい(精神保健福祉手帳 2級)

1.事例概要

【生育歴】

幼い頃に実母が家出する。幼少時に父親が再婚し継母が世話をするようになる。中学校時代から不登校になる。中学生のときに精神科へ入院して病院から学校へ通学する。父親はすでに他界している。

【現病歴】

退院後は継母と義弟と生活するが、希死念慮から首吊りやリストカットをする。怠薬から症状が再燃し家族への暴力もみられる。睡眠のリズムが崩れ昼夜逆転になり、幻聴や妄想もみられて再入院となってからは10 年程入院となる。

【生活歴】

入院生活が長く入院中は、自室のベットでカーテンを閉めて独りで過ごしていた。対人関係が苦手でカーテンを閉めた状態で自室で食事をとるなど集団で行動することはされない。話し相手がおらずコミュニケーション等もできない。また、排便や排尿に対してのこだわりが強く、尿意や便意がなくてもトイレにいったりして、トイレに長時間こもることもある。トイレにこもることが原因で他の入院患者の方とトラブルになることもある。

【本人の状況】

高校時代からの長期の入院生活で社会性が乏しい面がある。自己中心的で被害的な面や衝動的な行為がみられることがある。また、他人との関わりの中で、被害的な面が多々見られるも、少し時間を置いて説明をすることで理解が得られ、自己反省できる面も見られる。

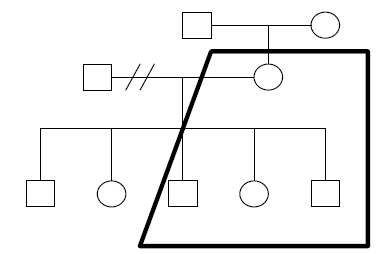

【家族の状況】

継母と義弟はお互いに助け合って生活をしている。継母は高齢の為、介護サービスが必要な状態だが利用はしていない。義弟は療育手帳所持者で福祉サービスが必要な状況であるが全く利用していない。その為、日中の居場所を自宅以外で持っておらず、孤立的な生活をおくっている。買物は義弟が行なっており、継母は義弟を頼っている。ゴミ出し等で他人から指摘を受けるが、何をどうしたら良いのかわからない状態になる。判断能力が継母、義弟共に乏しく、高額の訪問販売を購入してしまい金銭面で問題がある。

2.アセスメント要約

長期入院で生活技能や生活全般に不安である。話し相手がおらず、コミュニケーション等もできず、人との付き合いが苦手。母親や義弟だけでなく人の役に立ちたい。病状は不安定だが困った時に話を聞いて欲しい。家族とは上手く関係性を保ちたい。

3.支援プラン

・退院後は、まずはグループホームで安定した生活をおくる

→長期入院の為、家族での生活経験が乏しいこと、継母との血のつながりがないことや義弟との関係を考えると三人での生活はトラブルが起こることが考えられる。また、生活全般でも能力的に不安がある。

→退院後の本人の希望の中に家族との関係性を良くしていきたいと希望がある。関係性も乏しいので、グループホームに入居して外泊を繰り返しながら家族との関係性を作っていく。

→地域生活を送る上で病状の安定を図る。

→浪費傾向にあり、金銭面での支援についても実施する。

・今後については、家族単位で支援をする

→家族は福祉サービスが必要な状況にあるが全く利用はしていない。家族の生活の安定が本人の生活の安定にも繋がっている。

→家族の状況に合った相談支援事業所に家族に対する支援を依頼する。それぞれ家族の状況に応じて支援者が対応することによって適切な支援が提供できる。

・本人・家族・関係機関で共通認識の共有

→関係者全員で状況の把握をすることによってより良い支援の実施につなげる。

【ケア会議の実施状況】

≪第1 回 個別支援会議≫

・ 課題の整理

・ 本人の状況や希望について整理する

・ 家族支援について関係機関と連携を図る

・ 支援計画の検討

・ 退院後の生活の実施に向けての支援計画の検討を行なう

≪第2回 個別支援会議≫

・ 本人の状況の経過報告(病棟での生活・病棟での対人トラブルついて・自宅への外泊の実施状況について確認)

・ 家族支援の状況⇒金銭トラブルが発覚したため、支援者による金銭管理の開始

・ 今後の支援プランについて

≪第3 回 個別支援会議≫

・ 状況の経過報告(自宅への定期的な外泊の実施と外泊時の状況の確認、生活訓練の開始)

・ 家族支援者からの情報提供

・ 外泊時の状況については、依頼先の相談支援事業所へ確認する。本人の話とズレが生じている

・ 家族の本人の受け入れ状況について確認する

・ 金銭トラブルのその後の状況について確認する

≪第4 回 個別支援会議≫

・当事者への関りの状況や今後の支援計画

本人の金銭管理について、病棟担当ナースから金銭の使い方の支援

通帳や印鑑などの貴重品の自己管理について検討し、実施の方向性を決定する

同室者の独語に対してのイライラあり、薬にて対応する

・家族支援の経過と今後の状況

金銭の使い方について継続して支援を実施する。

金銭管理について、日常生活自立支援事業の導入の検討を行なう

・事前に関係機関と合同で訪問を実施して状況の把握を行なう

≪第5 回 個別支援会議≫ ※退院後

・当事者への関わりの経過の評価

・退院後生活の確認

4.支援プラン実施後の効果

≪本人≫

・ 不安症状は残るものの症状の安定により、退院することが出来る。

・ 日中は精神科のデイケア・デイナイトケア等へ通いながら生活をしているが、同居人やデイケアでの対人関係についての被害的な訴えが多い

・ 生活支援は主にグループホームの世話人が実施。

・ 症状が不安定になることが多い

≪家族≫

・継母は福祉サービスを利用して生活する

・義弟は就労するが体調不良から継続困難となって、ほとんど仕事にはいけていない状態。

・引き続き、他の相談支援事業所による生活支援の継続が必要

≪今後の方向性≫

・本人の出来ることを増やしていく

・本人の気持ちを受け止めていく支援を行なうことで、症状の安定を図る

・家族関係は時間をかけて作っていく

5.考察

今回のケースへの関わりの経緯として、退院後は地域での生活になることから、医療ではなく福祉の面での支援の必要性が強くなるため、入院中ではあったが早期から支援センターが関ることになる。

しかし、入院患者に対しての関わりの程度等わからないまま支援が続いてしまった。そのため、信頼関係の構築が十分に出来た上で支援が出来たかというとそうではないように思う。もっと積極的な関わりが時に必要であったと反省している。今後も、地域生活をする上でも医療は切り離すことが出来ないという精神障がいの特性から、事例の発生場所として医療からの発生は今後も考えられる。

個別支援会議では、本人の病状や病棟での生活の様子や自宅への外泊状況について情報共有をしながら支援計画について話合いを実施。家族については、支援者が関ることによって浮き彫りになってきた金銭問題についての支援状況や家族のサービス利用状況について、現状の確認などを行いながら家族支援をしてきた。また、家族現状から考えられる問題点の整理や今後の支援についても話合いをしてきた。それぞれの家族の状況に応じて支援者が関り、他機関が連携を取りながら一定期間ごとに会議を設けてお互いの支援の状況の確認をしながら、ケースを進めることが出来た。自立支援協議会で個別支援会議を位置づけているために会議開催に対しての他機関の依頼がスムーズにおこなえるようになったと感じる。

退院後の生活については、病状の不安定さから生活が困難になることがあるが世話人や支援センターの対応により継続して地域生活を実施している。今後も、必要に応じて個別支援会議を実施しながら、家族を含めて他機関と連携しながら支援を継続する必要性あり。

|

「調整」とは、分野を超えてのネットワークの構築であり、これまでは支援が困難であった事例を地域で支える仕組みを作ることで解決に導くことではないかと考える。当事者の声をしっかりと聞き、一つの機関では困難なことを複数の機関で協議、実践し、可能にしていくことが「調整」である。 |

事例 7緊急時に入所以外の社会資源を利用して生活を継続した障がい児の事例 |

○6歳 男児 自閉症(療育手帳A判定)

1.事例概要

【生育歴】

1歳6ヶ月検診のときに立つことができず市内小児神経科を受診。身体的に問題はないが、目を合わせることができないため児童精神科を受診し、自閉症と診断された。

【生活歴】

早期療育グループ、母子通園事業を利用後、現在は知的障がい児通園事業を利用している。

【生活状況】

平日は知的障がい児通園施設のバスで通園。バス停までは母親が送迎をしていた。あるとき、姉が交通事故に遭い入院となった。重傷で入院期間が数ヶ月になるとのことで、姉は小学校に入学したばかりであったため、母親が付き添わなければならない事態になった。

【本人の状況】

6歳・男児。発語はほとんどなし。言葉の理解はほとんどないが、習慣化されている指示には素直に従うことができる。本人の要求は、支援者の手を引っ張ることで伝える。落ち着かない場合も、うろうろする程度で、外に出て行くようなことはない。場慣れ、人慣れは、1日気をつけていればすぐに慣れる。行動障がいはほとんどない。良好な家族関係の中で育ってきた本人は、家庭以外の環境で寝ることができず、泣き止まないことがしばしばあったという。このため、両親の親に預けることもできないという。

【家族状況】

両親、姉と本人の4人家族。父親は会社員、母親が子供2人の世話を行っている。家族関係は良好。父親は朝7時30 分ごろ会社に出かけ、夕方7時ごろ帰宅。休日は土・日曜日。両親の親は県外に居住しており、要介護者もいるため泊まりこみで本人宅に来ることはできない。

【経過】

障がい福祉課調査員より相談のケース。

姉の入院に伴い、母親が付き添う必要が生じたため、父親が本人を預かってくれるところを児童相談所に相談しているとのことで、児童相談所の担当者に状況を確認。児童相談所担当者から、父親は入所を希望しておらず、夕方、父親が会社から帰宅するまでの間、自宅で本人をみてもらえるようなサービスを探してほしいとの依頼があったとのこと。このため、ベビーシッターの事業所や民間保育所等をあたっているとのこと。

父親に連絡。夜であったため、父親から状況と希望を確認し、社会資源の調整に入る。

父親の希望は夜間及び休日は自分が本人をみるつもりだから、平日朝・夕の見守りと送迎をお願いしたいとのこと。障がい福祉サービスの利用が困難と判断し、私的サービスを行っている事業所に調整を行う。

翌日、父親・本人と面談し、アセスメントを行った。

その後、本人の通う知的障がい児通園施設にて情報を収集。受け入れ先の私的サービス事業所との連携をお願いする。

2.アセスメント要約

ぼくは自閉症で、しゃべることができないし知らない人や初めてのところは苦手です。

数日前にお姉ちゃんが事故に遭って入院して、お母さんが付き添うことになったので、ぼくの好きな通園施設に行けなくなっちゃった。お父さんと2人で我慢するから、ずっと通いたいな。

3.支援プラン

【目 標】

父親は仕事のため本人の送迎ができないが、夜間や休日は本人をみることができる。また、本人は親のいない環境で寝泊りしたことがなく、父親・本人ともに大変な不安がある。

そして本人は通園施設に通うことを楽しみにしている。このため、サービスを利用して通園施設へ通うことができることを目標とした。また、これまで本人にとって第三者の関わりが少なかったため、第三者との関わりを持つことに慣れることも目標に加えた。

週間スケジュール

【内 容】

目標に対して、私的サービス事業所のスタッフが午前7時に本人を自宅に迎えに行き、事業所まで連れてきて見守る。午前9時ごろに事業所の近くのバス停に通園バスが着くため、そのバスに乗せる。夕方は、午後3時過ぎに同じバス停に通園バスが着くため、迎えに行き、午後7時に父親が迎えに来るまでの間を事業所で見守るといった支援プランを作成した。

事業所にいる間は、多くのスタッフが関わりを持ち、第三者に慣れるようにするとともに、夕方の時間を利用して、移動支援のヘルパーといっしょに散歩・外出を行うこととした。移動支援については就学前の支給基準は5時間であるが、「サービス検討会議」にて事情を考慮し、10 時間の決定となった。

水曜日は個別療育日にあたり、毎週通園するわけではないため、1日私的サービスを利用することがある。また、週間スケジュールには記載していないが、父親のレスパイトのため、土曜日に私的サービスを利用することもある。

【ワーカーの対応】

当初は通園施設の通園バス乗り場の変更を施設に調整したが、途中、長期休暇対応等によって私的サービス事業所のスタッフの配置が困難になったため、私的サービス事業所のスタッフが他の利用者の送迎途中で通園施設に連れて行くことの調整を行った。その結果、午前9時から通園施設が受け入れ可能となった。

姉の治療状況及び入院期間等について、また母親への連絡の際に、姉が入院する病院の医療ソーシャルワーカーより情報を収集するとともに、院内の調整をお願いした。

4.支援プラン実施後の効果

姉が退院できるまでに3ヶ月を要した。その間、本人は以前と変わりなく通園施設に通うことができた。それだけでなく、第三者との関わりを増やすことで、本人も様々な人と関わることができるようになってきた。また、父親が私的サービスをレスパイト利用することで、父親の負担を軽減することができ、3ヶ月間自宅で過ごすことができた。

5.考察

私的サービス事業所、通園施設、病院、相談支援事業所の連携により、生活環境を最小限に変更することでこの世帯の緊急事態を乗り切ることができた事例である。関係機関にとっては、実施しているサービスの幅を少し広げることで、入所施設を利用しなくても生活を継続することができることを実感できたものと考えている。これが可能になった要因として、自立支援協議会が設置されたことによって関係機関の連携が強化され、各機関が実施しているサービスを振り返って検証することができるようになったのではないかと考えている。それは、自立支援協議会で困難事例等の情報を共有することで、自立支援協議会に参加するワーカーが、法人サービスに対して働きかけをしていることに他ならない。

この取り組みを継続することで、各機関の自律性も促進されるのではないかと考えている。

|

本協議会での開発機能とは、地域の社会資源の開発、改善をしていくことを意味しており、今後障がい児・者の生活支援を充実させていくためには、必要かつ重要な機能であると考えられる。 |

事例 83障がい支援可能とは |

○45歳 女性 統合失調症(精神保健福祉手帳2級)

1.事例概要

【生育・生活歴】

4人家族の長女として生まれる。両親は自営業を営んでおり、共働きであった。そのため、なかなか家族でゆっくり過ごす時間はなかった。大人しい性格で、自分の気持ちを人に伝えることができにくい子であり、親からみると手のかからないごく普通の子であった。

高校卒業後就職し、28歳のときに結婚。1年後には長男を出産。

【本人の状況】

平成12年祖父が亡くなった際、父方の叔母からいわれもないことを強くののしられ、ショックを受けた。それがきっかけで不眠となり、その叔母に対し夜中に何度も電話をすることが続いた。叔母から夫に連絡が入り、精神科へ受診。心因反応と診断された。その頃から家事や子育てができなくなり、夫の不満がつのり暴力もでてきた。平成15年ごろ休養のため、精神科へ3ヵ月ほど入院。その後夫から離婚を言い渡され、夫が子どもを連れて出て行った。家に一人残されてしまい、母親が気の毒に思い一緒に暮らし始めた。

精神科に隣接している授産施設に通いはじめ、施設職員の協力もあり、一般就労を目指した。コンビニエンスストアでバイトをしたが、出勤時間が守れない、物を盗むことがあり、母のほうから退職を申し出て在宅生活となった。入院中に友だちになった男性とパチンコに行くが、隣の人の玉を盗る行為や、コンビニエンスストアでコーヒーやタバコを盗んでしまう行為があり、何度も警察のお世話になってしまった。母親も本人に対して厳しく言うことが増え、家の中に引きこもるようになっていった。ある日、眠剤と精神安定剤を何袋か服用してしまい、意識混濁になった。救急車を呼び、病院に運ばれた際、統合失調症と診断された。母親が将来を不安に思い、民生委員に相談。当相談支援事業所を紹介され、支援を開始することになった。

【家族状況】

母親と本人の二人暮らし。父親は数年前に他界。

弟家族が同じ敷地内で暮らしているが、関わりは少ない。

前夫と子どもは市内に住んでいるが、会うことはない。

家のローンが残っており、母親が働いて返している。

母親は平日12時から22時まで工場の調理スタッフとして勤務。

2.アセスメント要約

私は一日中家の中でゴロゴロとしていたい。働きたいと思うこともあるが、本当に働きたいのか分からない。コーヒーとタバコがあれば困らないので、ほっといてくれればいい。

ただ、迷惑はかけたくないので、一人で自立した生活を送れるようにしたい。

3.支援プラン

本人は困っていない、しかし現状から抜け出したい家族の思いをどのようにプランとして組んでいくかが問題となった。ワーカー自身、精神障がい者の関わりが少なかったため、本人が以前関わっていた地域活動支援センター(精神)のワーカーに相談し、バックアップをして欲しいとお願いをした。アドバイスを受けながら、支援方法について考えた。プラン内容は、自立した生活を送ることを将来的な目標としておき、そうするためには今何をすべきかが話し合われたが、本人意欲がなくできるだけ何もしたくない状態である。

【プラン① 】

引きこもりの状態から脱したいという母親の思いと、本人はこのままでいいが退屈であるというアセスメントから、外出支援について案がでた。今までコンビニエンスストアにコーヒーやタバコを買いに行くことができていたが、出入り禁止になっている。そこをヘルパーと一緒に行けばよいのではという意見がでた。ヘルパーと一緒に行くことは問題ないが、ヘルパーがいない時に一人で外出し、物を盗る危険性があると母親が懸念された。

そこで、コンビニエンスストアの方に協力を得られないだろうかと考えた。ある精神障がい者のグループホームの近くでも、同じようにコンビニエンスストアでお金を払わずに出て行くことがあり、そのコンビニエンスストアに写真と連絡先を明記したものとお金を預かってもらい、払わずに出て行ってしまった時にはそこから払うように協力をお願いしているケースがある。店長と一度話し合いが持てないだろうかと提案した。母親も本人を知ってもらうきっかけになるのではと了解をしてくれた。民生委員にも協力をお願いし、コ ンビニエンスストアの店長・本人・母親・生活支援ワーカー・精神分野のワーカーで話し合いを持った。しかし、コンビニエンスストア側も物を盗られるのが一度や二度ではなく、何回かは見逃していた。限界まできており、協力はできかねるとの返答であった。

【プラン② 】

部屋の中に飲んだままのコーヒーパックが乱雑に積みあげられ、カビもはえ片付けていない状況。負担なくできる支援として、コーヒーパックを片付けることとした。まずは生活支援ワーカーと週に一回行なった。パックを洗い、はさみで切りまとめることを一人でやってもらった。数回一緒に行なってみて、家族・生活支援ワーカーだけの関わりではなく、ヘルパーを利用できないかという意見もあり、ヘルパーに引き継ぐこととした。習慣化していくため、週に一回ヘルパーとパックを片付けることを計画とした。

4.支援プラン実施後の効果

プラン①では、外出支援で計画をたて始めたが、母親の警察を呼ばれてしまうかもしれないという思いの強さと、コンビニエンスストアへのアプローチの失敗から今すぐは難しいであろうと考えた。しかし会議をもったことにより、民生委員も気にかけて見守りをしてくださり、地区協議会の際に情報提供をしてくださるようになっていった。この件がきっかけで、民生委員にも地域で精神に障がいをもっている人も暮らしていることを知ってもらう機会となった。

プラン②ではヘルパーが入る前に、生活支援ワーカー、精神分野のワーカー、ヘルパー、本人、母親でサービス内容の確認と、本人の希望、母親の思いについて会議を開いた。はじめ片付けをすることは嫌といっていたが、ヘルパーが来ることを楽しみに待つようになった。ヘルパーとの相性もよく、コーヒーパックの片付けを嫌がらずに行なえるようになっていった。ヘルパーが入る時間帯、母親は仕事に出掛けているため連絡ノートを作り、活動内容や状態を記載している。母親からも日常の様子について書いてもらい、情報交換 を行なっている。

5.考察

今回、本人の意思確認が困難な中、母親の思いと本人の思いをどのように近づけることができるかが課題であった。自分の意思表示ができにくい方にとっては常に課題ではあるが(障がい種別に関わらず)、その問題を一人で抱えることなく複数で関わったことによりさまざまな視点で検討できた。良かったこととして、ヘルパーが入ることで、多少ではあるが、自ら喫茶店に行きたいと母親やヘルパーに訴えることができてきた。母親も、福祉関係者と関わることで、疾患に対して理解しようと本を買ったり、親の会の集まりに参加するようになった。そのことがきっかけで母親の精神的安定が図られ、本人の安定につながることとなった。コンビニエンスストアの方は、一回きりのアプローチであったが、地域の方に対し何をどこまで求めるのかということも検討する必要があった。今回、福祉側の一方的な見方で協力を求めてしまったことが失敗の要因だったと考えている。地域の方との距離をどう埋めるかについても協議会で検討していく必要を感じた。

今回の事例は生活支援ワーカーとして、身体障がい者・知的障がい者の支援経験はあったものの、精神障がい者に関しては未経験であった。このケースを通じ精神分野のワーカーからアドバイスをもらうことで、チームで支援に至っている。§4でも記載されている通り、ワーカーが3障がい支援可能な資質をもつ必要性が述べられている。ワーカー自身が未経験だからと言って、専門分野のワーカーに振ればいいという形では、いつまでも3障がい支援可能にはならない。だからこそ、経験不足で片付けるのではなく、バックアップをしてもらう体制ができていれば支援できるのではないかと考える。

相談支援を行なってきて思うことは、一人で悩み、かかえてしまうことが多い。しかし、それでは1つ(1人)の考え方、偏った見方で相談者の支援をしてしまう恐れがある。そうしないために、協議会というツールを利用し、生活支援ワーカー同士の連携や情報共有など複数の視点で支援ができる方法がよいと考えている。

事例 9 チームでサポートする家庭の事例

|

○第4子 11 歳 女児 知的障がい(療育手帳C判定)

1.事例概要

母子家庭

母親 41 歳(会社員)

長男 18 歳(無職、ADHD)

長女 15 歳(専門学生、他市在住)

次男 13 歳(中学3 年、特別支援学級在籍、ADHD、軽度知的障がい)

次女 11 歳(小学6 年、特別支援学級在籍、軽度知的障がい)

三男 9 歳(小学3 年、特別支援学級在籍、ADHD)

【生活歴】

長男は中学時代から不登校になり、母とともに青少年相談所で相談をしていた。卒業後、家に引きこもる生活になり、家族に対して暴力が増えていった。家族はその暴力に耐えられなくなり、主治医のいる当センターに相談。青少年相談所のワーカー、児童担当の行政職員と調整し、母子生活支援施設に一時保護。その後、家族の意向もあり同施設へ措置入所となる。それと同時に長男の一人暮らしが余儀なくされることとなる。家事全般を母親に任せていた長男が生活を営めるか心配されたので、当センターの医師・ワーカー、行政職員、青少年相談所のワーカーが調整し、毎日家庭訪問しモニタリングを行うこととした。

始めは、家族に見捨てられた気持ちが強く、長男はハンガーストライキをしていたが、空腹に耐え切れず冷蔵庫の食材を食べるようになる。その後は炊事、洗濯、買い物なども自ら行い、一人での生活が営めるようになった。

母は長男の暴力から逃れほっとしているが母子生活支援施設はいつまでも入居できるわけではない。しかし将来の住居についてはまだ考えが及んでない。母親は明るく一生懸命働いているが、物事をうまく整理したり、計画したりする事は苦手のようである。長男は県営住宅で一人暮らし、現在は訪問に行っても特定の相手としか話さないが、比較的落ち着いた生活をしている。長女は名古屋で暮らし、専門学校をやめて勤めだした様子。次男は春に中学3 年生、弟は小学4 年生になる。本人は次男の通う中学校へ通う予定。学校帰りに立ち寄る母の実家では、祖母が昨夏、脳梗塞で倒れ祖父はその看病に付く。現在、祖母はゆっくり自立歩行ができるまで回復したが家事はしていない。

2.アセスメント要約

長男の生活は安定しているが、その他の家族の母子生活支援施設での生活は一時的なもので、いずれは施設を出て生活していかなくてならない。今後どのようなスタイルで家族全員が生活していくかを考える必要がある。また子ども一人ひとりに障がいに起因する課題があり、継続的に支援が必要になる。しかし一人のワーカーが家族全体を支援していくには、一つの問題を解決している間に、また他の子どもの問題が出てきて対応が不十分になる可能性が大きい。それぞれに子どもにワーカーをつけ支援していく。また方向性のずれなどを防ぐため、全体を見るワーカーも必要である。

3.支援プラン

長男の支援は青少年相談所が行ってきたが、青少年相談所の対象者が20 歳未満の者であることから、継続的な支援は難しい。しかし、今後一人暮らしを続けるか、家族と一緒に生活するかの選択や、選択後の生活支援などが必要であるので、20 歳を期にスムーズなケース移譲ができるように、青少年相談所のワーカーとKワーカーと一緒に支援を行っていく。

次男は中学卒業後、養護学校高等部へ進学が予定されているが、一人で公共交通機関を利用し通学する必要がある。しかし現状では一人での公共交通機関の利用は難しく、経験が必要である。また入学後も不登校にならないような支援も必要なため、Dワーカーが支援を行っていく。

次女は小学卒業後、中学校に入学し特別支援学級の在籍が予定されるが、新しい場所が苦手である為、入学当初の情緒不安定が予想される。また生理の対応などの思春期の問題への支援も必要なため、女性のSワーカーが支援を行っていく。

学校の長期休暇時に母が働き続けるためには、三男が放課後児童クラブや障がい福祉サービスを利用する必要がある。三男は長期休暇時のサービス調整を中心とし、その他課題が起こらないかモニタリングが必要なため、Hワーカーが支援を行う。

複数のワーカーが関わることで、それぞれ課題を明確にして支援ができるメリットがある反面、各ワーカーの動きの違いによって生じる家族の課題などの把握が難しくなるというデメリットもある。それを予防し家族全体の支援の方向性を調整するために、それぞれのワーカーの動きを報告し、Tワーカーが本ケース全体の統括をするというチームを編成した。

第4子の支援

1.第4子の事例概要

【本人の状況】

1 歳半になっても言葉を発することはなかった。次男が通っていた早期療育グループに付いて行っていた。地域の幼稚園に通いだした頃、長男が中学1 年生の秋から不登校になり家庭内で暴れだした。そのためか本人は精神的に不安定になり園の先生にべったりとくっついていることが多かった。

小学校1 年生・2 年生は普通クラスに在籍したが、全く母子分離が出来ていなかった。

母親が1 日中付き添っている日もあり、母親の姿が見えなくなると校内に響き渡るほどの大声でよく泣いていた。

2 年生の時、小児科医院で相談をしたところ多動といわれ、こども発達センターを紹介される。少しの間リタリンを服薬する。2 年生の頃から不登校ぎみになっていった。途中から加配の先生がつき一人で通えるようになった。2 年生の夏に両親が協議離婚をする。

3年生から特別支援学級に替わりクラスは5 名で落ち着いていた。

4年生で担任が代わり、9月頃から再び不登校になり、校内の相談室に11 月ごろから登校した。

5年生から校内の相談室には通って行ける。交流学級の先生が声をかけてくれて、理科の実験の時など、友達が誘いに来て参加したり、キャンプにも参加できた。

6年生で特別支援学級の隣のクラスに替わり順調に通うことができるようになった。ただ金曜日はいろんな学年が集まる委員会やクラブがあるため休むことが多い。意思表示がなく、返事もしない、わからないことを訊けない、うまくできないと物を投げ、机の上のものを払い落とす。人との付き合い方が分からないようで、先生が休むと本人も休んでしまう。勉強内容は国語は4 年生のものを使い漢字練習や教科書を写したり、算数は2 桁の掛け算、割り算を九九表をみて解く。ミシンや鈎針編みなどができるいいと先生は考えている。

母からは泣くことは減ったが石のように固まってしまい、動かなくなり、勉強が解からない時や次男が本人の好きなものを触ると怒る。買い物中、店のものをたたくこともあるので顔をみておかしいと思ったら退散するようにしているとの事。何気ない一言で機嫌が悪くなるので困ってしまう。また小さい時に兄の暴力を見ているので暴力的なのかもしれないと聴取。食べ物の好き嫌いは無い。幼稚園の頃は竹馬など頑張ってやったが今は意欲がみられない。友達はいなくて、10-20 分は遊ぶが「ありがとう」「またね」「バイバイ」・・・と言った言葉が言えない。今は生理の始末ができるようになるか、また男の先生に抱きついていく事があるので心配だとの事。春から次男の通う近くの中学に行く予定。

長男のことは嫌っていて、会いたくないという。長女の家にはタバコ臭いから行きたくないといそれほど慕っていない。

2.アセスメント要約

兄の暴力から逃れて母子生活支援施設に入れ、現在は安心した生活を送れている。人とコミュニケーションをとる事が苦手で、慣れていない場所へ行く事も好きではない。母やきょうだいへの依存が強く、先生と相性が合わなかったり、苦手な行事があると不登校になってしまう。中学校へも通い続けられるか心配なところである。人間関係のとり難さを除けば能力は持っているので今からでもいろいろな体験を通して、人との付き合い方を学んでほしいと思う。

3.支援プラン

人や場所に慣れることに特に時間がかかると考えられるので、まずはワーカーとの信頼関係を結ぶことから始めることにする。小学校へ訪問して、放課後に一緒に遊ぶ時間を持つ事や祖父母宅に他のワーカーと訪問して家庭での様子やきょうだい関係の中に自然に寄り添っていく事にする。ワーカーとは簡単な挨拶ができるくらい信頼関係が結べるよう期待したい。

短期目標として、先ずは春に入学する中学校に慣れることを目標にする。中学1 年生は3 年に兄が入る事で嫌がらずに通うことができると思うが 2 年生・3 年生も一人でも通える事ができるかは不安なところである。この1 年で学校へ楽しく通えるために中学校の先生とも調整をしていきたいと考える。同時に人間関係を広げるためにヘルパーに繋げることもゆっくりと進めてみる。

長期目標として、編み物や縫い物、調理など先のことではあるが 母のお手伝いができる日を夢みて支援をして行きたいと考える。ヘルパーに慣れることができたら、たまには遠出をして社会参加を増やして行きたいと考えている。

4.支援プラン実施後の効果

【支援の経過】

このケースは平成20 年11 月に4 事業所5 人が初めてケース会議を開き話し合いの場をもった。同じメンバーで、後日祖父母宅を訪問し母たちと顔合わせをした。

その後母からと、5 人きょうだいすべてに関連した学校関係者から、それぞれの子どもたちの様子を聞き取る。3 回学校へ訪問して授業の様子をみせてもらった。

1 回目の訪問はワーカーの事を気にしながらも無視する素振りを見せていた。じっと顔をみたり、目を合わす事はしない。先生から与えられた課題を身体全体で隠すようにやっていた。でもノートにはきれいに書けていて、落ち着いて勉強をこなしていたので思っていたより授業態度や学力は持っている事を確認できた。先生は、日により気分にムラがあり 机にうなだれたままの時もあると話された。

2 回目の訪問も先生の指示に従い教室移動もでき、もくもくと課題をこなしていた。遊び時間になったので“オセロやろうか?教えてね~”と誘ってみると意外にのってきて一緒に遊ぶことができた。

3 回目に訪問した時は、学校を休んでいて施設の方へ訪ねてみたが布団に入ったままでてこない状態との事で会う事はできなかった。今後施設長と母の許可があれば部屋への訪問も良いとのこと。

年末に次男のワーカーと2 人で祖父母宅を訪問した時は 本人はベットの下に隠れて出てこなかったが、トランプとカードゲームを祖父も入ってやりだしたところ、はじめは寝ころびながらカードを投げていたが、だんだんその気になって7 並べやババ抜きも一緒に遊べた。遊びのルールはすべて理解していた。

2 回目に次男のワーカーと訪問したときには 部屋の隅に隠れながらも持っていった木の糸通しをやることができ、隣の部屋から仕上げると襖を開けてポイと投げ入れ、“次これもやって~”と促すと襖を開けて持っていく状態である。まんざら嫌でもなさそうでむしろ楽しんでいるように思えた。母が帰ってきた時に、べったりと甘えて赤ちゃん言葉でしゃべっていた様子が印象的だった。

5.考察

このケースは、母やきょうだいへ暴力を振るう長男、夏休み中に学童保育に参加する三男の支援に入ったワーカーたちから、他のきょうだいへも支援が必要であると掘り起こされてきたケースである。4 人きょうだいそれぞれが問題を抱えていることから2 人のワーカーだけでは対応が不十分ということで依頼がきた。

母子家庭であり近づいてくる冬休みの過ごし方について、話し合いが必要ということになりケース会議が開かれた。地域自立支援協議会のネットワークがあったからこその早急な取り組みができたものと思われる。経験豊富なワーカーたちと会議を通して、また一緒に訪問することにより学ぶことも多々あった。ワーカーが一人で悩みを抱え込まず相談しながら支援を進めて行ける事は、大変心強い。

この家族は、解決の困難なケースになる前に早期に支援が開始されてよかったと思う。

今後もこのケースのように児童期から支援につける体制が確立していくことを期待したい。

事例 10ワーカーの専門性を活かした児童期の支援 |

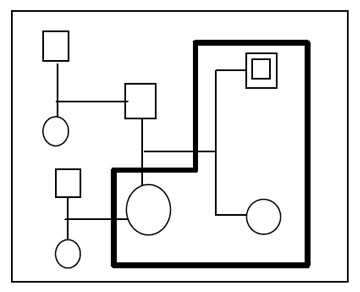

○15歳 男児 体幹機能障がい・知的障がい(身体障がい者手帳1級・療育手帳A判定)

1.事例概要

【生育歴】

平成5年K市のA病院で出生。仮死のため出生直後、周産期センターB病院に搬送。B病院で生後3か月まで入院生活を送り、退院後はO市の療育施設で作業療法、理学療法を受ける。豊田市に心身障がい児総合通園施設ができると聞いて豊田市に転居。すぐに肢体不自由児の早期療育グループに通い、2歳になり肢体不自由児母子通園施設に通い始める。

4年間通園した後、肢体不自由児の養護学校に入学した。

【生活歴】

本児が出生後すぐに、父親は単身赴任のため県外での生活となる。実質母子家庭のような状況で、全ての育児を母親が担っている。幼少期は母子通園で常に母と一緒の生活が続いた。養護学校小学部入学当時は、母親と離れることに抵抗が強く、通学バスでの登校時泣いて過ごす日々が続いた。2か月程度で登校に慣れたが、学校生活以外は母親から離れることはなかった。小学5年生のときにキャンプがあり、初めての母と離れた生活を経験したがほとんど泣いて過ごしていた。その後、同級生らが移動支援など福祉サービスを活用しだしたが、本児は強く抵抗しこれまで福祉サービスの利用を一度もしたことがない。

【生活状況】

| 6:30 | 起床、食事・身支度 |

| 7:50 | 登校 |

| 16:00 | 帰宅、母と買い物など |

| 19:00 | 食事 |

| 20:00 | 入浴、テレビ |

| 23:30 | 就寝 |

休日も起床時間、就寝時間など規則正しい生活をしている。帰宅後は母と買い物など外出するか、テレビを見て過ごすことが多い。特に夜はドラマなどを見て、就寝時間が遅くなってしまう。

【本人の状況】

15 歳男性。養護学校中学部3年生。身体障がい者手帳1種1級、療育手帳A判定。脳神経系疾患。移動は車椅子使用。話している言葉は理解しているようで、ひらがなも読むことができる。小学校1 年生レベルの漢字は読むことができる。嫌なことは首を振って意思を伝えてくる。ヘルパーの話などになると嫌がり、その場から逃げようとする。表出は単語レベルであるが文字盤を使うと「ぼく、きのう、テレビ、やきゅう、みた」程度の助詞のない文章を伝えることができる。外出先では同級生と出会うと見つからないようにしたり、見ず知らずの車椅子を利用する人を見かけても避けるように道を変えたりする。母は本児がうまく話せないことに対してコンプレックスを感じ、他者との関わりを避けているように考えている。

【家族状況】

父は県外に単身赴任中。仕事が多忙で帰宅し宿泊していくことはない。名古屋に出張で来たときだけ夕食を食べに帰宅するが、翌日の仕事が朝早く名古屋に戻って宿泊する。妹は中学3年生で受験生ということや思春期であり、母が対応に苦慮することも多い。主たる介護者は母であるが、ぎっくり腰を何度も患って注意しながら対応している。父方祖父母は健在であるが、県外に住み遠方のため支援はなし。母方祖父母は同じ県内に住み、車で2時間程度の距離であるが、なにか大変なときには支援を依頼している。

2.アセスメント要約

母の移動支援や入浴介助などの福祉サービスを利用したいというニーズに対して、本人が強く抵抗をしている。福祉サービスを利用する前段階として、家族や教員以外の者との関係を広げていき、自立した生活を送りたいという本児の思いを育てることが必要である。

3.支援プラン

家族や教員以外の者との関係を広げていくという「社会性を育てるという課題」に関しては、診療所での訓練場面や養護学校に出向き、本児が他者とどのようにコミュニケーションを取っているかを見学し、本児に関わる機関からの情報収集を行う。

本児に直接支援が難しいことから、母と連携し本児と間接的に関わりながら、本児との信頼関係を作っていくことからスタートするように重点を起き、具体的な支援計画を作成する。

4.支援プラン実施後の効果

この支援プランは動き出したばかりで効果を測ることは時期尚早である。このプランを計画・実施するにあたっては、ピアカウンセリングや、障がい者自立生活プログラムでの専門性の高い障がい当事者が行う相談支援事業所のワーカーと連携し支援計画を立てた。

これは母のヘルパーや入浴介助を利用したいというニーズが、現在の生活支援をして欲しいというものでなく、将来の生活を見越したニーズであったことから、障がい当事者である本児の思いを重視しながら、支援を計画・実施したいと考えたからである。

このような支援計画の必要性を考えることのできたことや、他の相談支援事業所と連携し、計画・実施できていることは、自立支援協議会で構築されたネットワークがあったからである。それぞれの相談支援事業所がどのようにケースを捉え、どのように支援を実施しているかを、自立支援協議会で協議することにより、新たな視点、特に障がい当事者の意見を学ぶことができたことから、実施できているプランだと考える。

5.考察

本ケースについては、相談支援としてスタートしたばかり、また支援計画全体からすればアセスメントの途中とも考えられるケースであるが、ワーカーの存在意義やその専門性を活かした支援ケースだと考える。障がい者の生活支援を考える中では、乳幼児期、児童期に当事者がどのように生活をしてきたか、家族がどのように生活をしてきたかがとても重要である。しかし、障がいがあるがゆえに年齢相応の社会経験が難しいこと、また、保護者が日頃の子育てに忙しく、本人の将来を考え計画的に社会体験を積ませることが難しいこともあり、家族だけの子育てでは当事者が経験不足になることは珍しくない。また様々な経験をしたくても、家族の思いと、当事者の思いや発達にずれがあり経験ができないことも多い。しかし、それぞれの思いや発達を考えずに進めていくことは不可能である。発達を考え、それぞれの思いを大切にし、支援計画を実施するのがワーカーの専門性の一つだと考える。

現状の生活課題に対して、サービスを提案し生活に即したプランを作成し、実施・モニタリングをしていた今までの相談支援では、このようなケースへ十分な対応はできなかった。しかし、このような母の思いや当事者の思いを重要視し、児童期からワーカーが関わりながら、当事者の自立支援をしていくことが、成人期の生活支援の幅を拡げることにもつながると考えている。

このケースは成果を出すのに時間のかかるケースであるが、このような支援がどのような効果を生み出すか今後も定期的に振り返り、同時に今後の児童期の相談支援の仕組みについても考えていきたい。

|

「自立支援協議会の運営マニュアル」(2008 年 財団法人日本障害者リハビリテーション協会)において、教育機能とは「構成員の資質向上の場として活用」するものだと書かれている。構成員の研修体系を考えることもそうであるが、自立支援協議会のプロセスに教育機能が備わっていると言っている。豊田市の場合には、協議の場における構成員の資質向上に加え、ワーカーの資質を向上させる取り組みのことを言う。相談支援事業が自立支援協議会の中心にあることから、ワーカーの個別支援や地域支援能力の向上を図ることを表現する場合にも教育機能という用語を用いている。

|

事例 11多機関による家族支援の事例 |

○43 歳 男性 自閉症(療育手帳B 判定)

1.事例概要

【生育歴】

地域の小中学校(特殊学級(現特別支援学級))卒業。

【生活歴】

中学卒業後、父親の勤める会社に母親含め三人で就労。父親の死後無職になる。

【生活状況】

高齢で視覚障がいの母親との二人暮らし。収入は、障がい基礎年金と母親の遺族年金。

14 年前に父親が死去。同時に母子ともに退職、会社の寮を退寮し市営住宅に転居。以降、家計管理や諸手続を担う。また、義兄の入院の保証人になったりと家族の中心的な存在。

しかし、高額な布団や複数の浄水器の購入契約など消費者被害に遭う。また、実妹によって本人名義の携帯電話を勝手に契約使用されたり、母親のカードで実妹家族の生活用品の購入などが頻回であり、その支払いのやりくりに追われ公共料金や年金等の支払いが滞っていた。年金が入る数週間前から経済的に苦しい状況が繰り返されていた。しかし、世帯収入から考えると困窮する状況ではなく、本人の金銭管理能力の低さから起こっていることが考えられた。部屋には、目覚まし時計やセンサーライトなど通常ひとつか数個あれば足りる物が所狭しと並んでいたり、ページをほとんどめくっていないであろう成人雑誌が非常に多く積み重ねられていた。これらの物品は近くの商店で購入するのみでなく、電車を乗り継いで名古屋の大型店舗まで出かけ、こだわるように買いそろえていた。また、食事も簡単な調理はするものの、多くを出来合いの総菜ですませている。さらには、減免を受けることの出来る各種支払いについても、情報と知識不足から手続きを行っていなかった。

【家族状況】

【家族状況】

母親が高齢で視覚障がい。実妹は近隣市に在住。

義兄が市内精神病院に入院中と隣県在住(生保受給)。

実妹は、手帳を所持していないが生育歴から軽い知的障がいまたは発達障がいが疑われる。

2.アセスメント要約

義兄の退院に伴い、退院先の家族の環境調整を依頼されたケース。経済的な支援と家族の関係調整が必要であり、また安心して健康的な生活を送るために福祉的なサービスも世帯員それぞれに必要。

3.支援プラン

【経済的な環境の立て直し】

① 消費者被害の内容の整理

・生活支援ワーカー

② 金銭管理を公的に支援

・社会福祉協議会

③ 税金、公共料金等の見直し

・社会福祉協議会、生活支援ワーカー

④ 就労支援

・就労・生活支援センター、企業

【家族間の関係調整】

① 義兄の退院後の生活プラン検討

・保健師、病院(医療ソーシャルワーカー、精神ソーシャルワーカー)、生活支援ワーカー

② 母親の福祉的支援、医療的支援

・包括支援センター、病院(医療ソーシャルワーカー)、生活支援ワーカー

③ 実妹による、金銭的な関わりの整理

・社会福祉協議会、生活支援ワーカー

4.支援プラン実施後の効果

【経済的な環境の立て直し】

不要な契約(本人が使用していない携帯電話、母親のカード等)の解約や各種減免の申請と適用により、今後の支出抑制。年金の管理を社会福祉協議会にて行う(日常生活自立支援事業)ことで、計画的な金銭の支出が可能になり余剰金が発生。経済的な余裕が出来た。また、就労支援を行い一般企業への就労が決まった。就労は、本人の健康状態等の諸問題から継続が困難と思われたが、就労支援センターのワーカーの関わりと企業側の理解で就労が継続。現在の給料はほとんど無いに等しいが今後の経済的な余裕には期待が持てる。

【家族間の関係調整】

支援のきっかけであった義兄の退院について、病院側は退院先を本人の希望のまま自宅と主張していた。しかし、本人の病状のみを判断して医療的な関わりを判断する医療機関と、地域生活を支える福祉的な関わりである生活支援センターを含め個別支援会議を開催。

本人参加の上で、継続して地域生活を送る方法としてグループホームの利用が決まる。これまで、家族環境に配慮しない退院が行われた経緯もあり、入退院を繰り返していた。今回、医療的な視点の中に本人の治療のみでなく家族の生活環境を配慮した支援が展開されたことは大きな成果であった。

隣接市に在住の妹による、経済的な問題に対しては年金管理が社会福祉協議会にて行われる事でコントロールが可能になった。例えば、家族として送る範囲の金額(交通費や、孫のお祝いなど)などは余剰金からの支出。社会通念上不当と感じる支払い(車検費用や出産費用など)は返済意思を書面にて明らかにした上で貸し出す。但し、家族間の金銭問題であるため強く規制するのではなく、本世帯が経済的に困窮しないように家族関係を破綻させない配慮を持った対応をおこなっている。

5.考察

多機関が家族の構成員にそれぞれ連携してかかわる事で生活上の問題点の発見と改善が早期に行われた。情報共有だけでなく緊急時における多機関でのかかわりも、家族支援の視点から情報が集約され個ではなく世帯を支えるネットワークを組む事が出来た。このことは、支援費時代にあったネットワークと違い、より有機的に機能する地域自立支援協議会のネットワークのメリットであると考えられる。本世帯は、長年にわたり福祉サービスあるいは福祉的な支援とは無縁の世帯であった。そのため、隠された問題が多く、拡がりのないネットワークでは福祉サービスのコーディネートに終始していた可能性が高い。また、権利侵害に対し解決方法を自ら見いだせない家族に対し、生活支援ワーカーが代弁者として機能することで、権利擁護事業の実施者(社会福祉協議会)が関わるまでの間も素早い支援を展開することができた。このような、潜在的に支援を必要とするケースにおいて、相互の専門性を保ちながら状況に応じてきめ細かな対応を可能とするために地域自立支援協議会は有効なツールとして機能させる必要があると考えられる。

|

「権利」とは「その人がその人らしく生きるために欠かせないもの」であり、自分の権利を主張し、自己実現できるよう支援していくことではないかと考える。「権利擁護」とは、利用者の声をしっかりと聴く仕組みであり、その声を引き出す工夫をし、しっかり受け止め、サービスの質の向上や事業所の運営に反映していくことが権利擁護の実践である。

|

事例 12通学支援を行っている児童の事例 |

○15 歳 男児 自閉症(療育手帳 B 判定)

1.事例概要

【生育歴】

H5 年近隣市で誕生。1 歳で発達の遅れを指摘されA 市の病院を受診。療育の必要性有りと診断され肢体不自由児施設などの療育施設に通う。2 歳で小児精神科を受診。自閉症と診断される。本人3 歳の時両親離婚。地元の療育施設に通う。小学校は地元小学校の特別支援学級に通う。平成15 年4月に市内の母親の実家に転入。地元の小学校の特別支援学級に転校。当初は環境が変わったため落ち着かず不安定な状態が続く。理解ある先生に担任してもらい無事卒業。母子家庭の為、移動支援のサービスの利用と祖母の協力で母親の就労ができるようになり自宅近くの有料老人ホームで就労する。卒業後は地元中学校の特別支援学級に進学。現在3 年生。卒業後は養護学校の高等部に進学予定。

【本人の状況】

自閉症。発語あり、日常会話は機能的には問題ない。しかし初めての環境や人に慣れるのに時間がかかり、思うように自分の意思を他人に伝えることができない。騒々しい所や人にかまわれることが苦手である。しかし成長と共に他人との関わりを少しずつ求めてきている。家以外ではパニックは見せないが、家の中で思うようにいかないことなどありストレスが溜まると、大声をだしたり暴れたりの行動はまだ見せている。

【家族状況】

母子家庭の為母親は有料老人ホームに勤務し3交代の勤務をしている。1日の内で子ども達と接することが出来る時間は少ない。祖父母と同居しているが、本人がなつかないこともあるのか、祖父については全く協力が得られない。祖母は協力的だが昼以降仕事にでるため本人の帰宅時にはほぼ家にいることはない。弟が一人いる。

2.アセスメント要約

僕には父親がいない。母親は働かないといけない。だから不安だけど今近くの中学校に通っている。中学校を卒業したら養護学校に行きたいけど近くにない。電車とバスに乗っていかないといけないが乗り方がよくわからないいので不安だ。頼る友達もいない。

3.支援プラン

経験を多く積むことが必要と考えられるので、中学1 年より通学の工程を細かく刻み、スモールステップで段階を設け徐々に自力通学の自信がつくように支援する。

中学3 年の後半には、通常の通学時間に支援を行い、実体験をより多く積み本人の「できる感」をより大きくし自信を持たせ、母親に安心感をもってもらえるよう支援する。

| * | 小学校時代より移動支援の充実をすることで、本人の社会性の向上と母親を就労へと結ぶ。 |

| * | 高校生になると自力通学を余儀なくされるため、中学1 年夏休みより自転車、バス、電車に乗る訓練を始める。(はじめは慣れるまでワーカーが支援をし、経験を多くする段階ではヘルパーを利用する。) |

| * | 母親と学校との話し合いがスムーズに出来るように随時調整にはいる。 |

| * | 学校・ヘルパーと連携をし、自力通学することにおいてのスキルアップを図れる取り組みを連動して行えるよう定期的に会議を行う。 |

| * | 発達障がいの児童の集まれる場所を親たちを中心に結成し、学校では出来ない経験ができるようにする。グループの結成、運営の後方支援を行う。 |

4.支援プラン実施後の効果

【本人について】

3 年間の中で、他の人を意識するようになり、自分もその人たちと集いたいという感情が芽生えるようになり、少しではあるが言葉や行動で自分の意思を表現できるようになってきた。自転車・バス・電車と乗り換えの多いい行程ではあるが、ほぼ自力通学可能であるといえる。ただハプニング対しての対応に不安が残っている。

【母親について】

母子家庭である為か親子関係が極端に密接であったが、学校の先生方・ヘルパー・ワーカーと多くの話し合いをしていく中で、他人を信頼し委ねることができるようになってきた。信頼できる他人が傍にいることに気づいたことで委ねることが可能になったようである。母親自身も親の会結成や自身が障がいの理解を促す為の講演会を開いたり出来るようになり、前向きに動くことができるようになった。

【中学校について】

母親は入学当時学校に批判的であったが、母親の校長・教頭・担任との話し合いにワーカーが同席することで、お互いの主張を屈託なく発言できるようになり、学校も受け止める姿勢からより良いものを創り出す姿勢へと変わっていった。先生方への発達障がいの勉強会も特別支援教育コーディネーター(教頭)を中心にワーカーも参加させていただき開催するなど特別支援教育のよりよい形を作ることができた。

【協議会の効果について】

移動支援の時間数を個別支援計画をもってサービス検討会議で話し合い、規定時間数をオーバーしているが認めていただき、1 年半の間不自由することなく障がい福祉サービスを利用することが可能になった。

他ワーカーの協力を求め易くなり、ステップアップの段階で状況を客観的に評価してもらえる機会をつくることができた。

5.考察

特別支援教育と相談支援が相乗的な効果を発揮させることができ、本人に自信をもたせるきっかけをつくることができた。また母親には「安心できた、不安はない」と言ってもらえることができた。中学校で支援を終わることなく次のステップに向けて新たな支援目標を持ち、新たなチームづくりが必要だと痛感した。

|

当協議会の相談支援における評価機能は、単なる運営評価としてではなく支援に関わる各専門機関や専門分野の役割やスタンスが明らかになることで、支援の質の向上あるいは相談支援システムの向上が期待されていることである。 |

事例からみた相談支援システムの到達点と

|

1.事例から読み取れる相談支援システムの到達点

これまで、ワーカーは各人の個人的なネットワークを生かした相談支援を展開してきた。そして、自らがネットワークを構築することで、相談支援事業の質を担保してきた。一方で、豊田市は支援費制度の導入以降、相談支援の新たなシステム化を模索してきた。そのシステム化によって、個別の相談支援事業はそれ以前と何か違いを生じているのだろうか。これまで紹介した12 の事例から、現在の相談支援システムの到達点を検証してみたい。

① 他分野との連携 ―役割分担―

システム化による最大の成果は他分野との関係が強化されたことであろう。自立支援協議会の設置前には福祉という限られた範囲の中での連携が中心であった。自立支援協議会が設置され、他分野の情報を共有する機会が増えたことによって、ワーカーの視野が広がり医療、保健、教育、労働などの周辺分野との連携が少しずつ行われるようになった。事例から読み取れるように、その「連携」は、ワーカー間のケースの移行や情報共有といったアセスメント段階から、具体的な支援プランの作成といった段階まで多様である。ただし現状では、ワーカーからの積極的なアプローチによって、多分野の機関との共働が実現している状況で、ワーカーの力量や個人的なネットワークに依拠している感は否めない。

具体的な成果としては、「個別支援会議」の開催回数が増え、会議そのものも、以前には福祉分野の参加者が中心であったが、最近は他分野の機関の参加が増加している。開催場所も市役所や事業所に限らず、病院や学校で行われることも多くなった。たとえば事例では、病院を退院して地域に移行する取り組みの中で、早くから福祉分野のワーカーが関わりを持ち、医療的な視点だけでなく、生活の視点での共通認識を持つことができるような働きかけも行われている。同様のことが学校においても行われており、特別支援学級との連携も構築されつつある。こうした成功事例を積み上げ、「担当者会議」として情報を共有することで、初期段階からの連携の必要をワーカー自身が再認識することができるのではないかと考えている。

② ワーカーの自律性 ―教育機能と支援プランの評価―

当初の設計思想を超えた到達点としては、支援システムのステップアップのプロセスでワーカーの自律性が高まったということがあげられる。

障がい福祉分野では、未だ3 障がい別の支援体系が根強く、同一事業所に複数のワーカーを抱えているところは少ない。この点は豊田市においても同様である。このため、3 障がいの統合に対応してワーカーが成長するには、障がい種別に応じて経験の深いワーカーの力を借りたり、助言を得る必要があった。事例の中でも、経験豊富なワーカーから助言を得たりスーパーバイズを受けたりする場面がいくつかみられる。また、同一世帯に複数の対象者がおり、家族機能が正常に働いていない場合に、複数のワーカーが支援している事例もみられる。さらに、複数のワーカーが同一世帯を支援することで客観性を保つことができ、それぞれの障害特性という視点で支援プランの妥当性の検証が可能になった事例もある。

これらの事例から読み取れるように、この間に豊田市が取り組んできた相談支援システム化は、ワーカーがワーカーを育てる機能やワーカー間の相互補完機能を発揮している。

さらに、ワーカー同士の相互評価の仕組みをも取り入れ始めている。こうしたことによって、市全体のワーカーの資質を底上げし、一定水準以上に担保できるのではないかと考えている。

こうした教育機能や評価機能は必ずしも当初から意識して設計されたわけではなく、あくまでシステムの副産物という段階でしかない。この経験を生かして、普遍的なシステムとして整備することが急務だと考えている。

2.相談支援システムからみた地域自立支援協議会の意義

こうした相談支援システムの到達点は、地域自立支援協議会とどのような関係にあるのか。ここでは、自立支援協議会が相談支援システム全体にもたらした成果に焦点を当てて検証してみたい。

① 支援の隙間を埋めるための連携

他分野の専門機関との連携については、「運営会議」や「個別支援会議」などで情報共有がなされたことによって、日常業務の場面においても少しずつ歩み寄ることができたと感じている。その結果として、他分野との恒常的な連携ができ、関わりが深まったことで支援の幅が広がっていった。以前に比べて、連携を図る機関が増えていることは当然であるが、それだけでなく、互いの役割の幅を広げることで、支援の隙間を極力少なくしようとする動きも生まれていることが事例から読み取れる。

今後は、こうした個別支援から見えてきた「隙間」を自立支援協議会にフィードバックし、地域課題として集約するとともに、分野を超えて共働できる普遍的な相談支援システムへと作り上げるボトムアップが求められている。

② 人を育てる

自立支援協議会が設置されたことにより、ワーカーは自らが所属する事業所に大手を振って、他事業所のワーカーの支援を受けることができるようになった。このメリットは非常に大きく、活用できる支援者を増やすだけでなく、自らが育つ、あるいは新たな人材を育てることにつながっている。

全国をみると、ひとつの相談支援事業所に複数のワーカーを配置する形式の委託が多くみられる。この方法なら事業所内でスーパーバイズを受けることが可能で、人材育成も容易であろうが、豊田市はその方法をとらなかった。それは一つの事業所に多くの人員を配置すれば、その事業所が他に比べ突出し、地域の主導権を握ることになり、弊害が生じることを危惧したからである。そうなると、相談支援の客観性を保つことが非常に難しくなる。豊田市の手法は、地域全体の底上げを狙い、ワーカーを育てるだけでなく、事業所そのものを育てることを想定したものであった。

自立支援協議会では「担当者会議」を中心に、相談支援の枠組みづくりを行っている。

自立支援協議会設置前の相談支援の実態は、利用者の要望に応じて福祉サービスを結びつける程度のものであった。その場合、どうしてもワーカーの力量に依拠する部分が大きくなってしまう。協議会としてワーカーの複数支援を行うようになったことで、個別事例への福祉サービスの提供にとどまらず、サービス提供に向けた条件整備や利用者の自己実現といった長期的な視点で支援を組み立てるように視野が拡がり、すべてのワーカーが市全体を意識した実践ができるようになり始めている。こういった自立支援協議会の自律的な活動が、相談支援システムの基盤整備に大きく貢献しているものと考えている。

3. 地域自立支援協議会に課せられた新たな課題

このように個別事例を整理してみると、地域自立支援協議会は相談支援システム全体に大きく貢献している。しかし、それを恒常的に担保していくためには、まだまだ多くの課題を抱えている。自立支援協議会に課せられている新たな期待と課題を整理することで、事例検討のまとめにかえたい。

① 「個別支援会議」の定着

ワーカーが支援に行き詰まった時や課題の解決策が見出せない時などに、必要に応じたメンバーを招集する「個別支援会議」を開催する仕組みはできた。しかし実際に開催されるのは、緊急を要するケースが中心で、それ以外のケースについて「個別支援会議」が開催されることは少ない。とりわけ、就労支援に関するケースについては「個別支援会議」の開催には至っていない場合が多数ある。

その最大の理由が、参加者の負担を慮って開催依頼を躊躇することにあることが、事例検討から明らかになった。決して、ワーカーが「個別支援会議」の必要を自覚していないわけではない。市全体として、会議の目的や開催方法を再検討し、関係機関で共有する必要がある。

② 課題解決の仕組み

医療的ケアが必要な方の社会資源の整備や児童期の相談支援の仕組みづくり、権利侵害に対する支援方策に関する課題が事例から読み取れる。豊田市の自立支援協議会では、本書の前半部分で説明したように、ようやく全体の情報共有ができてきた段階で、具体的な課題解決に向けての協議はこれから取り組む段階にある。

これまでも「調査研究プロジェクト」において、特定の課題について集中的に議論し、解決策を導き出すことを試みてきた。今後は、地域課題を整理したうえで、専門的に協議する必要のある課題については専門部会を設置し、解決策を詰め、社会資源の構築を含めて政策提言できるような仕組みへとステップアップする必要がある。

③ 地域の福祉力の向上 ―まとめにかえて―

事例検討のレポートの中には、地域の掘り起こしによって顕在化したケースがいくつかある。これまで他分野を含めた機関間の連携を集中的に議論してきたこともあり、その点においては少しずつではあるが促進されてきた。一方、地域との連携については、その必要を感じるケースを何度も経験しながらも、具体的な方策を検討してこなかった。今後は地域社会との連携あるいは地域の福祉力の向上に向けて、自立支援協議会として取り組んでいきたいと考えている。

今年度、自立支援協議会ではシンポジウムというかたちで地域に情報を発信した。そこに参加してくれた人たちに対しては、協議会の存在を伝えることができた。しかし、支援が必要であるにも関わらず潜在している人の多くはその場に参加できないでいるし、地域生活の実現に向けて実情を知ってもらいたい地域の人たちの参加には至っていない。シンポジウムを企画した当初に伝えたいと思っていた人たちに、必要な情報がきちんと届いていないのが現状である。その点を踏まえ、平成21 年度からは中学校区を単位として、住民に対する研修会や懇談会を開催し、啓発活動を行う予定である。

自立支援協議会は、専門職の集合体であってはならない。協議そのものは関係機関が担うとしても、地域住民と目的を共有し、その承認を得てこそ、自立支援協議会の存在意義があるのだ。そのためには、自立支援協議会の中心となっているワーカーが地域に出て、地域住民とコミュニケーションを図る機会を作り、共働して地域の福祉力を向上できるような取り組みを行うことが大切になる。そして、如何に地域の福祉力を向上させることができるかといったことが自立支援協議会の使命であり、それを実現するために自立支援協議会が自律を続けることが必要だと考えている。

事例の執筆分担

・ NPO法人さくらの杜 千葉 晃嗣(担当者会議メンバー)

・ 医療法人豊和会 地域生活支援センターエポレ 市原 清香(担当者会議メンバー)

・ 生活支援センターフリーステーションとよた 土橋 真(担当者会議メンバー)

・ 就労・生活支援センター 市川 繁夫(担当者会議・課題検討部会メンバー

・ NPO法人つえの里 渡邊 清司(担当者会議メンバー)

・ 地域活動支援センターサン・クラブ 中村 祥子(担当者会議メンバー)

・ 豊田市社会福祉協議会 松村 健一(担当者会議・課題検討部会メンバー)

・ ハートピアランド豊田の杜 川北 小有里(担当者会議・課題検討部会メンバー)

・ こども発達センター 谷澤 雄樹(担当者会議・課題検討部会メンバー)

・ NPO法人スモールワン 杉本 直子(担当者会議メンバー)

・ むもん生活支援センター 殿内 勝夫(担当者会議・課題検討部会メンバー)

・ 生活支援センターひかりの丘 小西 浩文(担当者会議・課題検討部会メンバー)

まとめにかえて

「自分たちの取り組みを全国に発信したい」。そんな思いを「課題検討部会」のメンバーで確認しあったのは、ちょうど1 年前の平成20 年2 月、滋賀県大津市で開催された「アメニティー・ネットワーク・フォーラム」に行政担当者とともに参加した夜だった。地域自立支援協議会をテーマとしたフォーラムでは、先進地といわれる地域での取り組みが次々と報告されていた。その取り組みに感心しながらも、自分たちはそれを真似るのではなく独自の協議会システムを作ろう、そしていつかそれを全国に発信しよう、そんなことを熱く語り合った。

自立支援協議会は平成19 年11 月からすでに始動していた。そして、「何かがうまくいかない」という焦りをメンバー全員が感じ始めていた時期であった。その原因を、行政が作り上げた仕組みに押し付けることは簡単だった。しかし、それでは前進しない。まずは自分たちが担う運用面から修正することから、ステップアップしていこうと決めた。

それから紆余曲折を経て、平成21 年3 月20 日に開催された「合同会議」に、協議会の機構の修正を提案するに至った。この間、「担当者会議」のメンバーは、ワーカーとして「サービス検討会議」や「個別支援会議」に参加する傍らで、「調査研究プロジェクト」や「部会立ち上げ準備会」、「自主勉強会」といった自主的な取り組みを行ってきた。そして、その集大成として平成20 年11 月には「1 周年記念シンポジウム」を開催した。その過程で、ワーカーの自発性は確実に高まり、協議体としての自律性が次第に確立されてきた。本書の執筆も、「運営会議」から要請されたわけではなく、「担当者会議」が自発的に取り組んだものである。

本書は、平成20 年度厚生労働省障害保健福祉推進事業の補助を受けている。それゆえに、1 年間で報告書を発刊するというノルマが課せられる。そのノルマは、協議会を活性化することに大きく貢献した。自分たちの取り組みを文章にまとめることは、想像以上に大変な作業であった。しかし、原稿をやり取りするなかで、これまであいまいにしてきた協議会の理念やシステムの論理について本音で協議し、お互いの考えを知ることができた。そして、こうしたやりとりのなかで、これまで以上に協議会に愛着を感じるようになった。そのことが、本書の最大の成果だと考えている。

本書については、構想段階から完成に至るまで、「合同会議」で報告してきた。「運営会議」の委員からは、その都度、貴重な意見をいただいた。コラムとして、寄稿していただいた原稿も掲載している。私たちが自発的に取り組む自由さを認め、それを評価してもらえたことにとても感謝している。その点からすると、本書の執筆は、協議会がめざす「ボトムアップ」の象徴的な取り組みであったように思う。

本書で明らかになったように、豊田市地域自立支援協議会は、まだまだ軌道に乗りきれていない部分も多い。システム上の課題も山積している。その点からすると、本書は自立支援協議会というシステムづくりの中間報告にすぎない。本書の執筆での学びを生かし、今後とも協議会の活性化に、メンバーが一丸となって取り組んでいきたい。

日本福祉大学地域ケア研究推進センター 佐藤 真澄 (担当者会議、課題検討部会メンバー)

担当者会議メンバーが振り返る1年半

「地域自立支援協議会が設立してから1年半が経過して」

障がい者自立支援法に、障がい当事者を含む地域の多様な団体や個人の役割を重視し、協議・共働しながら遂行するという考え方が示され、豊田市も「地域自立支援協議会」を立ち上げることになった時は、正直うれしかった。やっと障がいをもった人が地域で安心して暮らせるための話し合う場が持てた。・・・本当にそう思った。まさか自分が副会長になるなんて夢にも思わなかったが、何らかの形で参加したいと切に願った。関係する人が同じ方向を向いて議論する。やれないではなく、やれることから考える。一歩ずつ前向きに。

幸いなことに豊田市では平成15 年度から豊田市生活支援ネットワーク事業を立ち上げ、関係機関が集まり協議する場があった。紆余曲折はあったが、どうであれ「相談支援事業」の大切さ、関係機関が当事者を交えて話し合う場が必要に感じたことは事実である。18年度後半より設立に向けての準備会がはじまったわけだが、そこでまず最初に確認したことは「協議会を形骸化しない」ことである。これは大きかった。会議をその場限りにする のではなく、話し合われた内容について課題を明確にする。つまり、解決できなくても次に生かせる協議会を目指そうということである。その意味で地域福祉の権威である平野先生が会長職を受諾してくれたことは大変うれしかった。

その経過をふまえて平成19 年11 月に立ち上がった豊田市地域自立支援協議会。1年経過して思うことは「課題はやればやるほど出てくる」である。しかし、着実に進歩している。地域自立支援協議会自体の形も変化している。運営協議会に担当者会議のメンバー、すなわち相談支援専門員を組み入れたことは一番の評価点といえるのではないだろうか。

最初に確認した「形骸化しない」は確実に実行されているのである。

最後に相談支援事業所の職員は皆口をそろえて言う。「いままで他事業所の人とこんなに話したことはなかった」と。

(むもん生活支援センター センター長 阪田征彦)

「1年半を振り返って」

地域自立支援協議会が設置されて1 年が経過した。この間、協議会の仕組みづくりとワーカーのコミュニケーションの円滑化を図るため、様々な取り組みを行ってきた。その甲斐あってか、関係機関の間では少しずつではあるが風通しが良くなっている感触がある。ただ、今はまだお互いの機関の共通理解を得るための準備期間だと考えている。ワーカーの間でも、いわゆる「ツー・カー」の仲にはなっていない。それを実現するには、お互いが共通認識と同じ目標をきちんと認識するためのコミュニケーションが欠かせないと感じている。

豊田市は1年半ほど前に、地域自立支援協議会の生みの苦しみを味わった。それは関係機関が集まって会議をするだけの地域自立支援協議会では意味がないという考えから、障がい者の就労支援や地域生活に関わる人が、互いの役割を認識し、協調・協働することが大切だと考え、ワーカーが中心になって地域自立支援協議会を運営することとなったからだ。設置以降、一部のワーカーが週に1回集まり、様々な議論を戦わせてきた。その結果、今があるわけだが、そのことによって他のワーカーとの間に開きが生まれているのも今の状況である。その開きを埋めるためのコミュニケーションが大切になってきている。

言うまでもなく、地域自立支援協議会の中では関係機関が連携・協働することは必要だが、それ以上に、地域住民に地域自立支援協議会を認知してもらい、参加・協力してもらうことが大切である。住民との協調を得るためにも、改めてコミュニケーションの大切さを感じている。

(豊田市社会福祉協議会 相談担当副主幹 松村健一)

「ネットワーク」

ワーカー間のネットワークは、地域自立支援協議会設立以前からあった。しかし、それは個別の支援単位で結びついていることがほとんどであり、互いの専門領域をのぞき込むことは稀であった。地域自立支援協議会の立ち上げから関わりながら、相談支援のあり方やネットワークを考えていく中で大きな変化を感じることができた。当事者が中心にあることは変わらないが、「生活のためにサービスをコーディネートする」から「望む生活を支援するために一緒に考える」と支援のスタンスが変化したことが背景にあると考えられる。

それぞれの専門機関がつながるときには、各分野の専門的な視点は優れているものの、生活全般を見る視点が欠けていると感じることが少なくなかった。ところが、本協議会をきっかけとして他分野との勉強会など、それぞれの専門分野の機能を学び相互の理解を深める機会が増えた。それは、単に勉強にとどまらずコミュニケーションの機会を増やし、機能するネットワークの構築へと変化させたのではないか。また、コミュニケーション機会は行政との間でも増え、訴え要望する関係から、一緒に考える関係へと変わりつつある。

とはいえ、すべての面でコミュニケーションが充分でネットワークが機能しているとは言えない。自らもコミュニケーション不足を反省することは多く、ネットワークを有効に活用できていない現状もある。相談支援業務を行いながら協議会に関わることは、相談支援に直接携わる時間を減らすことにもなる。しかし、関わりをメリットとして質の高いネットワークを得ることで、補える面が大きいのではと考えている。今後も、協議会への関わりを自らの業務に生かしていきたい。

(むもん生活支援センター 生活支援ワーカー 殿内勝夫)

「運営会議・担当者会議に参加して」

5年前、生活支援の仕事についたが、当初は生活支援とは何か分からず、相談者と共にその問題を一緒に考えることにスタンスを置いた。時には相談者の主訴を見誤っていたり、見過ごしていたり、相談者の力を結果的に削ぐことになりかねない、やりすぎの行動もとっていたと感じる。その中で見えてきたものは、生活支援ワーカーの力なんてものすごくちっぽけで無力なんだということだった。障がい福祉サービスの力はとてもちっぽけで人の生活のほんの一部分しか支援することができない。生活のどん底を這いまわっている方、少しでも自分らしい生活をしたいと願う方、その姿を側で見守っている家族、苦しんでいる家族、そのすべての人のニーズを公サービスである障がい福祉サービスで満たすことは不可能である。自立支援協議会の必要性を感じ始めたのは、自分の力の無力さを感じ始めた頃かもしれない。いろんな機関の方々に無理を求めるのではなく、話し合い歩み寄ることが必要なんだと感じ始めた。

平成19 年11 月から豊田市自立支援協議会が立ち上がり、話し合い歩みよることができる場が確保された。しかし課題は多く 身体・知的・精神の3 障がい1 元化、発達障がいの歴史と考え方の歴然とした溝、また教育・就労等々の福祉ではない方々との溝は思ったより深く、この溝を少しずつ埋めていくことにまず手をつけた。

私は身体が専門であるが、5 年間、支援ワーカーとしてさまざまな障がいを負った方々やその家族と接してきた。やはり相談の内容や支援方法の取り組みかたなど学ばなければいけないことは多くあり、現在でも多くの疑問点や不安を抱えながら相談を受けている。発想のちがいに戸惑うことも多く、日々迷いがある状態である。

担当者会議は分野を超えた集合体であり、戸惑いをそのままにせず解決の方に近づける為の情報と知識と経験が存在している。協議会発足から1 年半がたち、やっとメンバーが溝を埋める重要性に気づき、話し合うことで近づき始めている。それぞれの障がいの困った感を認識し共通化している。それぞれの溝がケースを通して少しずつ埋められ、理解ができるようになってきた。しかし充分ではなくさらなる理解を求めているのが現状だ。

担当者会議メンバーとして今後やっていかないといけないと感じることは、メンバーのさらなるスキルアップ・人材の育成そして一般市民への理解啓発であると考える。運営会議でスムーズに話し合いができるよう現場の声を整理しボトムアップしていくことも重要なことであると考える。システムとして支援できる体制を整えていくことに重点を置き会議の運営に携わっていきたい。

(ひかりの丘 相談支援員 小西浩文)

「1年半を振り返って」

豊田市地域自立支援協議会について、設立から今日までを振り返ってみると、あっという間に過ぎていきました。自立支援協議会については、準備会が開始されたときから少しずつ関わっていましたが、実際に立ち上げられて稼動していく様子などを肌で感じることが出来てとても貴重な体験が出来たと思います。

サービス検討会議では、利用者のサービスを行政ではなく民間の支援者が勘案して決定しています。人の生活を良くも悪くもすることになると感じ会議の重要性を思いました。

障がい者自立支援法が成立して三障がいが同じ土俵にのったとはいえ、まだまだ、精神の分野は遅れていて、それは会議を通して精神障がい者のケースが非常に少ないことから感じました。そこには、生活支援をするためのサービスがほとんどないことや、主として保健師が関っていたからと考えられました。そして、自分自身が知的や身体の分野の知識がないように他の事業所の方も精神に関して知らない現状があり十分な検討が出来ていない時もあったと思います。しかし、会議の中で知るための動きがとられるようになり、精神の分野のケースに関しては全ケース取り上げられようになり、いまでは知ってもらう機会をつくっていただくようになりよい方向にいっているように感じました。

障がいが精神だけでなく知的や身体といった障害を併せ持っていたり、支える家族に精神障がいがある場合も今後増えてくると考えられます。今後も自立支援協議会を利用して個別支援会議などを実施して他の相談支援事業所と連携しながら支援を行なっていきたいと思います。その結果として、現在自分が主として関わっている精神障がい者の分野の理解につながればよいと思います。

(サン・クラブ 精神保健福祉士 中村祥子)

「地域自立支援協議会に対する感想と抱負」

豊田市で生活支援ワーカーとして活動をはじめたのが、協議会発足の数ヶ月前であった。

当事業所にはワーカーが専任で1名、しかも新米ワーカーであり相談のノウハウすら分からず、毎日が不安であった。豊田市では協議会以前から動いていた「抽出会議」「サービス検討会議」があり、そこに参加することになった。その中で、先にワーカーに従事している人たちと面識ができ、不安な事や疑問などアドバイスをもらえる機会となった。会議以外でも、同行訪問などケースを一緒に動いてもらうこともあり、事業所の枠を超えた連携をとってきた。地域自立支援協議会が発足し、会議を重ねることで他事業所のワーカーと連携がよりとりやすくなってきた。協議会発信の勉強会も開催し、スキルアップも図っている。会議が頻回にあり、負担になっていないとは言いきれないが、協議会が発足して1年、基盤を作るには大切な時期だったと考える。

今後の目標として、障がいを持った方たちが生活するにあたり、まだまだ相談支援事業所が地域に根付いているとは言えない。協議会も同じである。地域で暮らすことが当たり前の世の中になるために、福祉従事者だけでなく地域住民も含め、協議会を活用してもらうための啓発活動が必要ではないかと考える。現在、ワーカーが似た悩みを持ち解決にむけ検討していく前向きな姿勢が、今の豊田市の協議会を支えていると感じている。今後も積極的に関わっていきたい。

(ハートピアランド豊田の杜 生活支援ワーカー 川北小有里)

「地域自立支援協議会に対する感想と抱負」

第1 回「豊田市地域自立支援協議会」設立準備会が行われた平成19 年1 月、当施設は、平成18 年10 月に障がい者自立支援法に基づく事業所(委託相談支援事業・地域活動支援センター事業)に移行し、新たにスタートを切ったところだった。すでに2 年が経過していることに驚き、ぶ厚くなった資料に「紆余曲折があったのだなあ」と人ごとのように思 ってしまう。協議会設立後、当施設からは担当者会議に市原が、サービス検討会議には施設長が関わらせて頂いている(精神障がい者の相談支援事業所へは他障がい者と委託内容、方法が異なるため、複数のスタッフが関わらせて頂いている)。当初は、周りの話についていくのが精一杯だった気がするが、担当者会議、調査研究プロジェクト、勉強会などに参加させて頂くことで、そこから協働して支援を行わせて頂いたり、サービスを紹介して頂いたり「顔」を知っているからこそ出来る“ネットワーク”をとらせて頂いている。

その中で、協議会を組織する上で大切だと感じていることがある。それは協議会参加者の「姿勢」だ。異なる障がい分野が同じ方向に進もうとする中で、ニーズや支援方法、各障がいの歴史など「違い」が出てくるのは当然のことであるが、その「違い」を主張しあうのではなく、理解しよう、尊重しようと努めている。当たり前のことかもしれないが、「違い」を知っているからこそ、必要な制度やシステム、ネットワークの整備ができるのだと思う。もちろん、実際に支援を行う中で、支援方法の違いに戸惑うこともあるが、それは改めて自身が行ってきた支援を見直す良い機会になっている。他者に見習うべき部分は吸収させて頂き、自身の大切にする部分は忘れずにいたいと思っている。

協議会に参加させていただき、私自身、学ぶことが多い。今後も協議会の行う“よりよい地域づくり”に、また、より障がい者、家族、支援者、市民に開かれた協議会となるよう、微力ながら関わらせて頂ければと思う。

(地域生活支援センターエポレ 精神保健福祉士 市原清香)

「地域自立支援協議会に対する感想と抱負」

豊田市地域自立支援協議会がスタートしたことで豊田市の障がい福祉は、様々な点が良くなってきたと思う。まず、サービス検討会議が以前に比べ格段に充実してきた。これにより、最低でも年に1回は手帳保持者の状況を現場レベルの事業者が把握できるようになったため、緊急に対応しなければいけないような方などが洩れないようになった。サービス検討会議のやり方は豊田市自立支援協議会の特徴の1つだと思う。今後もこの形を続けていき、さらに充実させていければと思う。また、事業所(事業者)間の連携がきちんととれている事と、コミュニケーションをとる機会が増えた事により、個別支援会議などはもちろん、それ以外の場でもスムーズな対応ができていた。横の繋がりの充実も豊田市の事業所の良いところだと思う。

一方、課題も見えてきた。就労部会が立ち上がったことは良いことなのだが、他に専門部会がないこと。福祉職に携わる若者を教育する場がないこと。市町村事業(特に移動支援)の細かいルール決めができていないことなどである。今後、これらの課題に取り組み、さらなる充実をはかっていければと思う。

私自身としては、昨年はあまり動けていない部分が多かったので、今後は自立支援協議会の担当者メンバーとして、少しでも活躍できるよう努力していきたいと思う。

(特定非営利活動法人さくらの杜 副理事長 千葉晃嗣)

「地域自立支援協議会に対する感想と抱負」

私が豊田市内の障がい者支援に関わって真っ先に感じたことは、障がいが同じでもおひとりおひとりの障がい程度が異なっており、支援を定型化することが困難であることがわかりました。

しかし、障がい種別の支援プログラムを定型化して効率的なものを作成できれば、多くの人にその支援プログラムによるサービスを提供することが容易になることも事実だと思っています。

豊田市地域自立支援協議会担当者会議サービス検討部会を通じて、障がい者への支援方法・支援技術等がサービス検討部会構成メンバーより多くの情報を提供されることにより、私のように障がい者支援の経験年数が浅く、しかも、その経験は特定な障がいをお持ちの方々との関わりが多い者でも担当者会議に参加させてもらっております。障がい者自立支援法では身体・知的・精神の障がいを区別することなく扱うことが基本としており、サービス検討部会でも三障がいを別扱いすることなく協議を重ねております。部会で身体・知的・精神それぞれの障がいサービス利用者を一緒に扱うことで障がいを理解する良い機会と思っています。今後も豊田市地域自立支援協議会の全員が全障がいを十分に理解するためには、検討会、勉強会等が継続されることが大切だと思われます。私自身、今後もいままで以上に障がいを理解する活動に参加していきたいと思っております。

(特定非営利活動法人視覚障害者センターつえの里 事務局長 渡邊清司)

「地域自立支援協議会に携わってきた感想と今後の抱負」

豊田市地域自立支援協議会の立ち上げに初めから参加させて頂き、今までとはちがう世界に身を置かせてもらった実りの多い1 年でありました。

平成18 年から障がい者生活支援ネットワークに参加し、ぐーんと行政を身近に感じる事ができました。それまでは、障がい福祉課自体が近寄りがたいところだと自分の中ではインプットしていました。平成19 年から月1 回参加したサービス調整会議では、市内の今まで知らなかった事業所の皆さんの顔が見えてきて、両隣に座った方たちと少しずつ言葉を交わすようになっていきました。検討される会議に出てくる内容は、こういう家族が、同じ街に暮らしてみえるのかと驚くような内容もいくつかありました。このサービス検討会議に出席させてもらう中で、今まで分からなかった制度の使い方や内容なども、参加されている皆さんにいろいろ教えてもらって勉強をさせて頂く事ができました。そして、平成20 年度からは、抽出会議とサービス検討会議の司会役を仰せつかり、内容に自信の無い者が取り仕切ることになり、針のむしろに座らされているような思いで、相棒と励まし合いながらなんとか過ごしてきました。

今思えば 委託を受けるかどうかと迷っていた時“人がいなくて、とても他事業所のようには、動けないから・・・”と逃げ腰だったところを“先行投資だと思っているので・・・”と寛大に受け止めて下さった担当の方に感謝しています。

明治維新並みの福祉大改革真っ只中、その中枢である地域自立支援協議会に、障がい当事者の親でもある私が参加する事ができ、大変嬉しくまたこの貴重な体験を大切にしていきたいと思います。

そして 今年は誰にも把握されず不安な毎日を過ごしておられる方たちの少しでも力になれるよう一歩ずつ前進していきたいと思います。皆さんの足を引っ張らないように!

(NPO法人スモールワン 理事 杉本直子)

「担当者会議メンバーの感想と抱負」

担当者会議メンバーとして、私自身、当事者という立場でもあり、より障がい者の声を代弁するように心がけて活動させてもらっています。

会議や活動をしていく中で、改めて障がい者が地域で当たり前に暮らすことの難しさを痛感しています。

しかし、その難しさをはっきりと表に出し、課題として挙げられたことは大きな意味があると思います。

今後はこの積み上げられた課題を解消していく方法を一つずつ、皆で考えていきたいと思います。

障がい者やその家族だけが頑張って生活していくのではなく、社会が皆で支えあい理解しあいながら、当たり前に暮らすことができるようにしていきたいと思います。

そのためにも担当者会議メンバーが互いに支えあい理解しあいながら、皆で山積みにされた課題を解消していく方法を見つけていきたいと思います。

(フリーステーションとよた 理事長 木本光宣)

「地域自立支援協議会に対する感想と抱負」

自立支援協議会が立ち上がり、昨年度は担当者会議のメンバーとして、今年度は課題検討部会のメンバーとして参加してきました。私たちの専門領域は児童、とりわけ療育の部門であり、生活支援については他の事業所の相談支援専門員と連携することで、利用者のニーズに応えてきました。今までは、ケースを介して他の事業所の相談支援専門員とのかかわりだったのが、自立支援協議会に参加してからは、ケースの課題だけではなく、豊田市における地域課題を考え、立場の違う多くの相談支援専門員と協議することができたことは大変有意義でした。

今後は、障がい児(者)の施策で十分に対応できていない「発達障がい児(者)への福祉サービス」、「重症心身障がい児のサービス」、「障がい児の放課後支援」などの課題に関して、情報共有や必要な施策の検討を行い、障がい児(者)や家族の生活のしづらさを軽減していくことが必要かと考えます。このようなことを一つずつ着実に進めていくことが、障がいの有無に関わらず、誰もが住みやすい豊田市のまちづくりにつながるのだと思います。自立支援協議会が豊田市のまちづくりに欠かせない存在になっていければと思います。

(豊田市こども発達センター 相談員 谷澤雄樹)

「地域自立支援協議会に携わって」

地域自立支援協議会のメンバーとして参加するまでは、協議会のイメージは漠然としており、自分とはあまり関わりのない遠い存在という意識がありました。

平成20 年度に地域自立支援協議会の課題検討部会の一員に入れていただき、毎週のように会議を行い、地域で課題となっていることなどを話し合う機会をいただきました。今までは一事業所、一法人の課題を考えることが多かったのですが、豊田市全体の課題を考える機会を持つようになり、自立支援協議会の大切さを肌で感じることができています。

また、担当者会議のメンバーである相談支援事業所の方たちとご一緒させていただき、話をさせていただけることは、自分の視野を広げることができ、勉強になることが多く、うれしく思っています。その分、自分の知識、経験のなさにより、議論に追いついていくだけで精一杯で、自分の不甲斐なさも感じていますが、これからも関係機関の方たちと協力していき、いろいろ教えていただきながら、自分自身の知識や経験を積み重ね、協議会をさらに活性化させ、障がいのある方たちの暮らしがより良くなるように努力を重ねていきたいと思っています。

今後、協議会の中に専門部会として就労支援部会が立ち上がる予定なので、就労・生活支援センターの職員としても、障がいのある方たちの就労支援について、豊田市の中で役割を担っていけるように頑張りたいと思っています。

(就労・生活支援センター 相談員 市川繁夫)